公众关注事件与社交媒体用户谣言澄清研究

——基于计划行为理论的调查分析

文 柴燕菲

谣言澄清的相关研究

谣言是没有事实根据的消息。在公众关注事件中,由于权威机构有时无法及时发布权威信息,或者部分网民不认可其公信力,加之社交媒体的去中心化和快速传播,谣言传播已经成为了一个需要关注的重点问题。按照张芳等(2009)的文献综述所概括的,网络谣言传播通常包含信息性、传播性和未知性三个特点,事实上是人们主观或者无意间共同形成的集体创作。按照胡钰(2020)所提出的公式,谣言由事件的关注度、模糊性和反常性共同作用。 在此基础上, 王璐(2014)试图解释网络谣言的生成机制,包括基于群体极化(polarization)的态度表达机制、价值观和态度的冲突机制、社会因素造成的结构性紧张以及担忧公众话语权丧失而产生的反逆机制。

为了阻止谣言传播,当前也有各种从不同策略出发进行谣言阻止的相关研究。例如,李伟(2013)归纳了之前群体事件舆论的相关经验教训,指出刻意封锁信息、藐视舆论监督、责任追究不力等因素都是破坏群体事件舆论良性发展的重要原因,并提出面对谣言时,应该进行舆论引导,且舆论引导应该遵循适应超越规律、多向互动规律、内外化规律、协调控制规律等原则。殷建立(2016)借助了传染病模型构建了谣言的传播学模型,并从社会心理学角度解释用户进行谣言驳斥的行为机制。徐明华和游宇(2021)则指出,在微信平台的健康议题中,进行谣言澄清的主体应该是微信平台引领的多元主体,外部规制在于完备的法规条例和有效的社会监督,内部规训在于培养复合型人才,提高自律意识。

总结现有研究可以发现,谣言澄清作为一个公众关注的话题,已经得到多学科、多视角的关注。考虑到本文的目的在于揭示社交媒体所发挥的作用,而非关注传播规律本身,当前研究将继续使用社会心理学的视角,研究公众关注事件中社交媒体用户的谣言澄清行为。

基本行为机制:计划行为理论

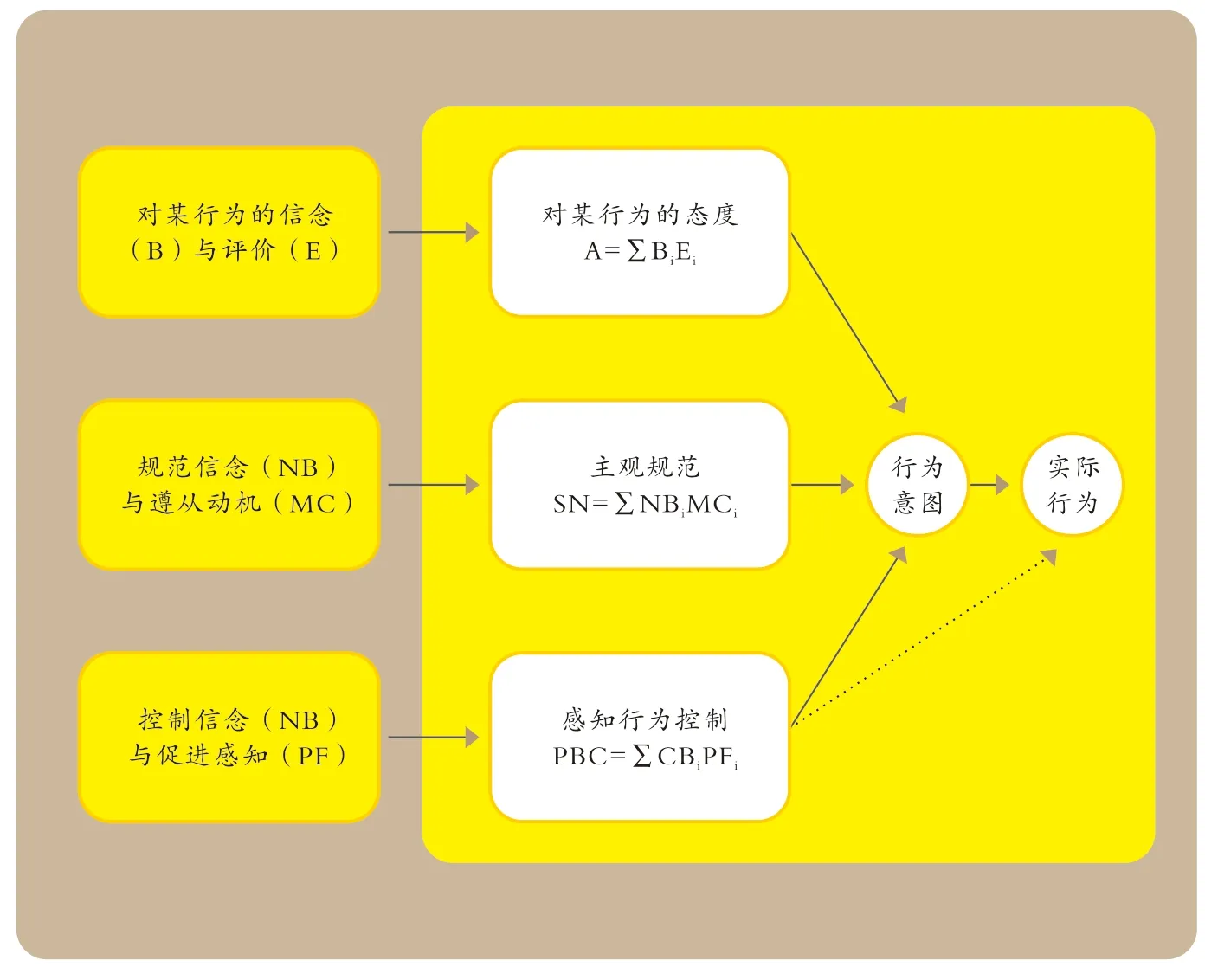

在解释行为如何产生的问题上,计划行为理论( theory of planned behavior, TPB)是一个受到广泛认可的理论框架。 该理论起源于Ajzen和Fishbein(1980)年提出的理性行动理论( theory of reasoned action,TRA),其基本思想是,个人的行为是由其执行该行为的行为意图(Behavior intention, BI)所决定的。行为意图包含两方面, 对行为的态度( attitude toward the behavior, A)和主观规范(subjective norm, SN)。前者指代个体对某一行为喜欢与否的一般感受,可以用对某种行为能够带来某种结果的信念(Belief, B)和对这种结果的评价或者说期待程度(Evaluation, E)来刻画,函数关系为A=∑BE。后者则由个体评估某具体行为是否应该做的规范信念(normative belief, NB)和其愿意遵从这种规范的动机(motivation to comply, MC)来刻画,函数关系为SN=∑NBM C。基于对这些因素的考察,个体的行为意图就能被拆解分析。

在理性行为理论(TRA)的基础上,Ajzen(1991)提出了计划行为理论(TPB)。TPB在TRA的理论基础上考察了第三个因素,感知行为控制(perceived behavior control, PBC)。该因素指代个体对完成某一行为难易程度的感知,由控制信念(control belief, CB)和促进感知( perceived facilitation, PF)所 刻画。控制信念指代对开展某行为所需的资源和机会是否存在的感知,而促进感知指代这些资源和机会对产生期望结果的 重 要 程 度 ( Ajzen和 Madden,1986)。函数关系为PBC=∑CBP F。在计划行为理论中,对行为的态度、主观规范和感知行为控制共同影响了行为意图,最终导致了实际行为的产生。图1为计划行为理论的理论模型图:

计划行为理论作为理论框架,已经被应用于解释一系列特定行为,如不道德行为(Chang,1998)、大学生创业行为(纪梦超&孙俊华,2021)、领导纳谏行为(韩翼等,2021)等。在公共传播领域,特别是公众关注事件的社交媒体用户,谣言澄清的行为态度代表着用户对于澄清谣言是否有价值的觉知,社交媒体用户的态度会影响其行为,可以推知越是觉得谣言澄清有价值的人越容易产生相应行为。谣言澄清的主观规范指代用户认为澄清谣言是否符合社会规范以及他们是否有动机去遵从,而这些规范通常也来自于周围人的其他行为,从社会参照中做出类似行为,即周围的人也去做谣言澄清,他们也会跟着做。谣言澄清的感知行为控制指代用户觉得是否能够达成真正澄清效果的感知,如果他们认为较容易澄清谣言,他们将更加有动机;反之,若耗费大量精力依然难以澄清谣言,那么行为意图将减弱。由此,提出以下三条假设:

计划行为理论的理论模型 图1

H1a:谣言澄清的行为态度与行为意图之间存在正向相关关系。

H1b:谣言澄清的主观规范与行为意图之间存在正向相关关系。

H1c:谣言澄清的感知行为控制与行为意图之间存在正向相关关系。

行为的意图和真实行为之间往往存在较高的相关关系。因此,本文推测,对于有动机去澄清谣言的社交媒体用户而言,他们将更有动机去传播准确、权威的消息,由此,提出假设:

H2:谣言澄清的行为意图与传播准确、权威消息的实际行为之间存在正向相关关系。

根据计划行为理论的模型,行为意图在行为态度、主观规范、感知行为控制这三个因素和实际行为之间起到了传导的作用。认为谣言澄清很重要、符合社会规范、而且容易达成社交媒体用户,他们将更加愿意澄清谣言,从而传播准确、权威的消息。由此,提出假设:

H3a:行为意图在行为态度与实际行为之间的关系中起中介作用。

H3b:行为意图在主观规范与实际行为之间的关系中起中介作用。

H3c:行为意图在感知行为控制与实际行为之间的关系中起中介作用。

道德导向的作用

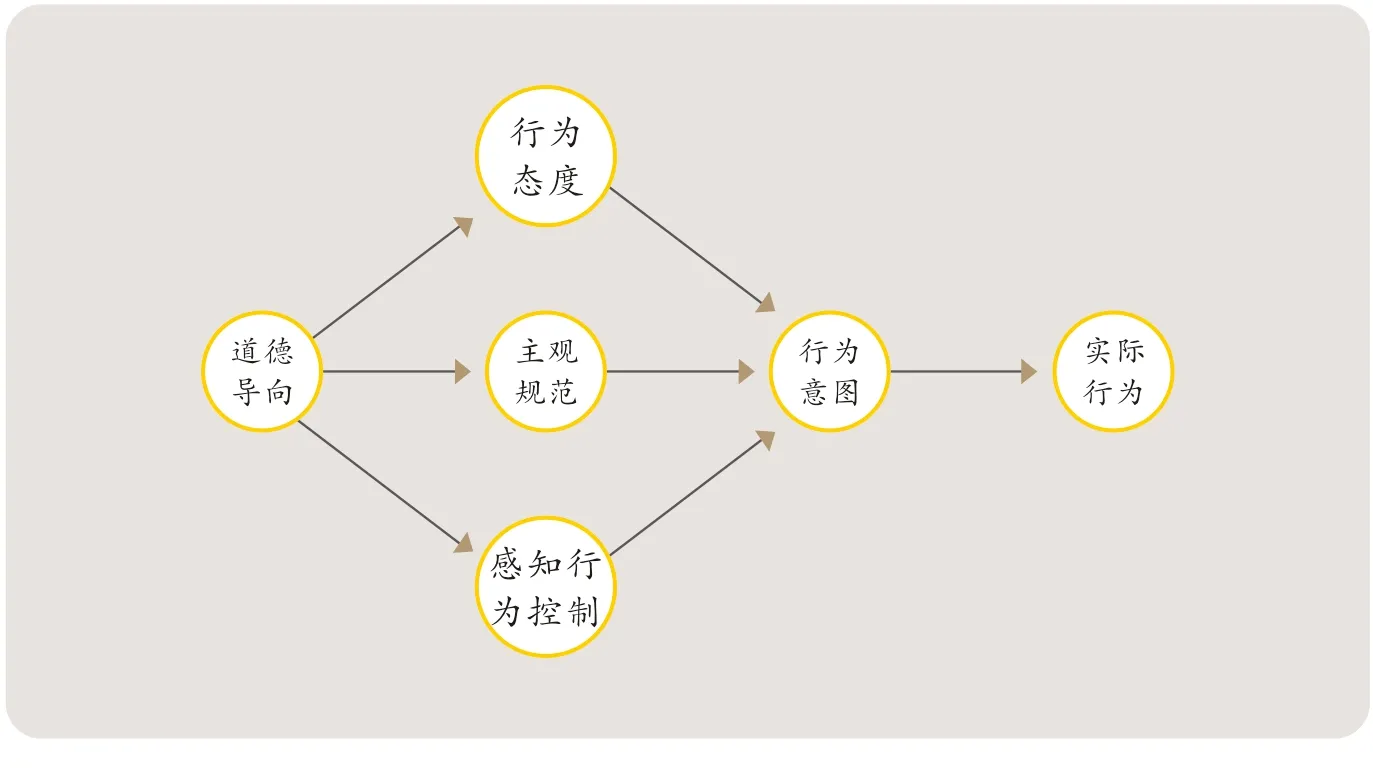

道德导向(moral orientation)指代个体对于社会道德规范的遵从程度,可以理解为对于社会规则的顺从。Lammers等(2009)研究道德决策时,将道德决策分为基于规则的道德行为和基于结果的道德行为,而道德导向则更加容易产生基于规则的道德行为。Giammarco(2014)认为,道德导向应该包含考虑正义(对规则的遵从)、关爱(维护关系和减少伤害)和自我促进。道德导向可以用于预测大部分涉及道德判断的行为,例如教师处理霸凌 行 为 的 方 式 ( E l l i s &Shute,2007)、变 革 型 领 导 行 为(Simola et al., 2010)、举报仇恨言论(Wilhelm et al., 2020)。由于道德导向反映了个体做人做事的基本准则,有较高道德导向的社交媒体用户会认为更加有必要去澄清谣言,从而产生更积极的行为态度、主观规范和感知行为控制,最终影响谣言澄清行为的产生。由此,首先提出三个直接效应的假设:

H4a:道德导向与谣言澄清的行为态度之间存在正向相关关系。

H4b:道德导向与谣言澄清的主观规范之间存在正向相关关系。

H4c:道德导向与谣言澄清的感知行为控制之间存在正向相关关系。

同时,考虑到道德导向将对最终结果产生影响,因此提出间接效应假设:

H5:行为意图在道德导向与实际行为之间的关系中起中介作用。

综合以上的所有假设,本研究的研究假设可以总结如下(图2)。

研究假设图 图2

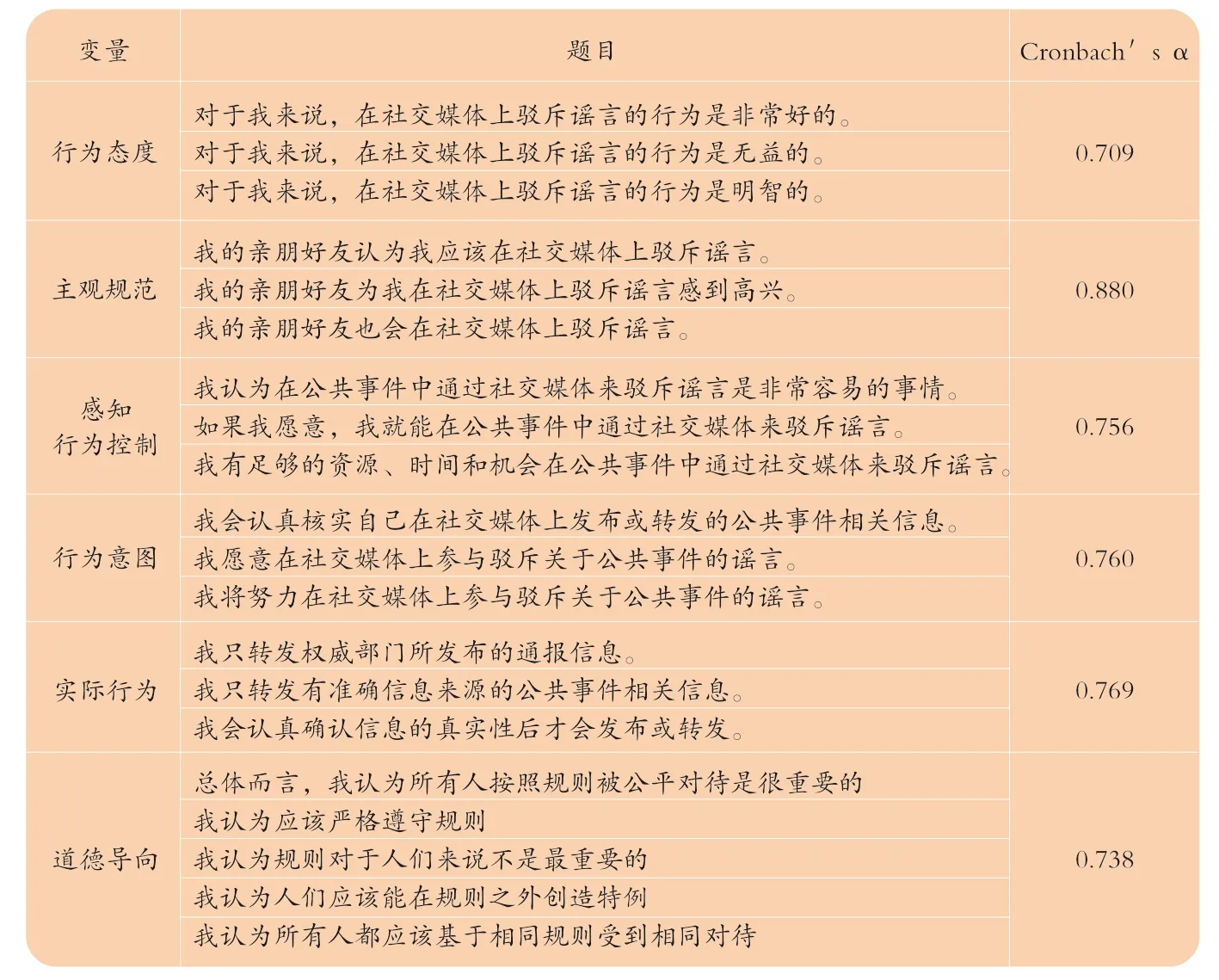

调研所用量表的题目与信度系数 表1

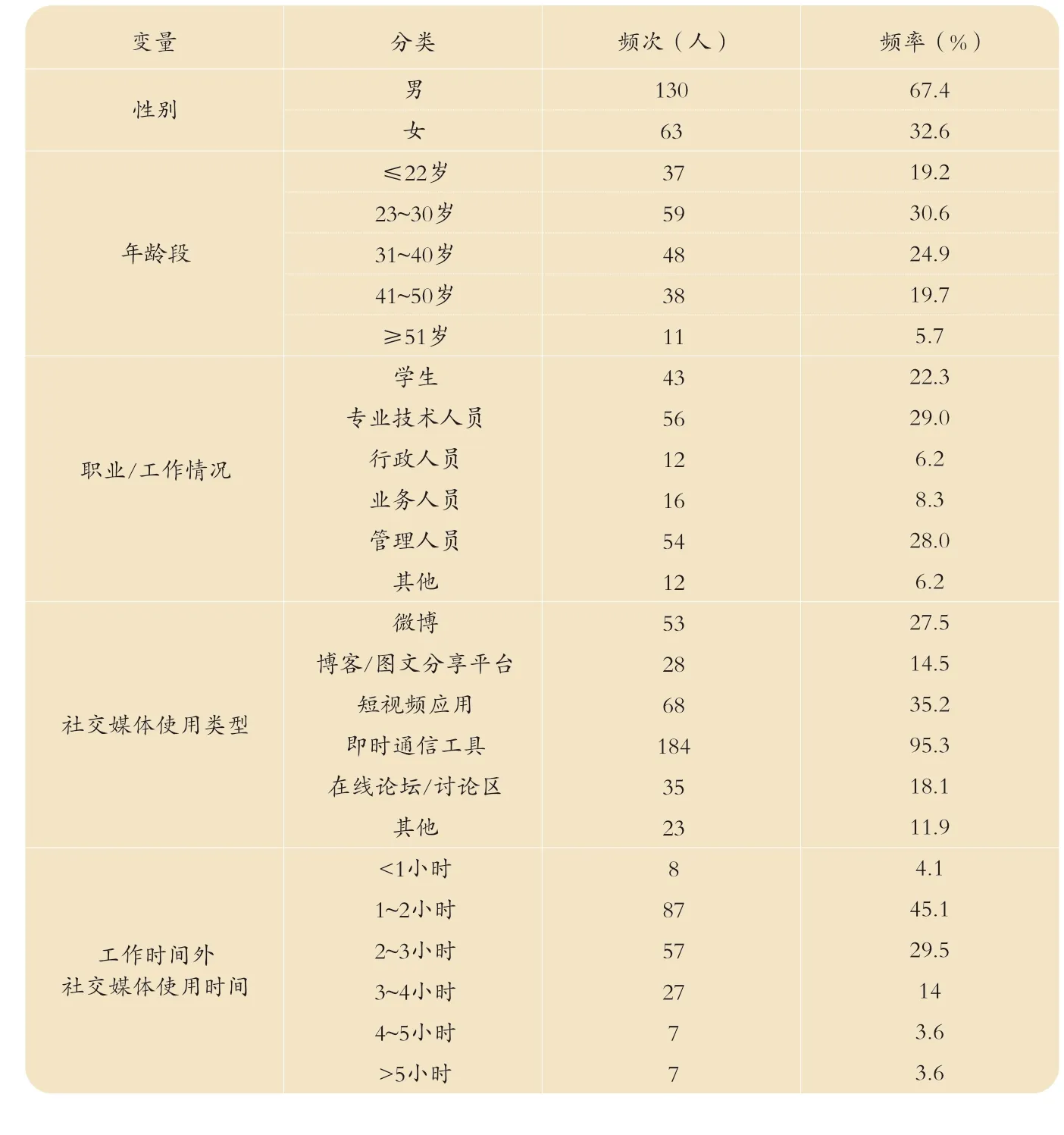

问卷调查样本基本情况 表2

问卷设计

为了验证前文提到的假设,当前研究采用问卷调查的方法进行验证。为保证本研究的信度和效度,当前采用前人已经用过的成熟量表,并根据本研究的情境(社交媒体上关于公众关注事件的谣言澄清)进行适度修改。

计划行为理论的五个相关变量(行为态度、主观规范、感知行为控制、行为意图、实际行为),许多学者在Ajzen(1991)的基础上进行了题项的编制。殷建立(2016)针对公共危机中的谣言行为进行了改编,与本研究的主旨相近,因此这5个量表在其基础上,调整了适用范围,并修改了相应的语句用于调研。

道德导向则翻译自Lammers等(2009)使用的“道德导向”(moral orientation)量表,一共5个题目。

每个变量的相关题项及其信度系数(Cronbach's α)列在表1之中。6个量表的Cronbach's α系数均大于0.7,达到了调查研究的信度系数要求,调查过程可信(如表1所示)。

问卷发放与样本情况

问卷设计完成后,通过在线问卷发放平台“问卷星”(www.wjx.cn)进行发放。笔者通过微信、QQ等社交工具向亲朋好友共享问卷链接,并邀请他们继续扩散问卷,邀请更多人填写。通过“滚雪球”取样的方法,在两个星期内共收回214份问卷。考虑到线上调查的特点,所有成功提交的问卷无漏项,因此,采取下述标准剔除不符合要求的问卷:其一,回答时间过短(小于50秒)或者回答时间过长(大于30分钟)的问卷;其二,回答从头到尾都是同一选项的问卷(例如,从头到尾都在“1=非常不符合”到“5=非常符合”的回答中,选择“3=不一定”)。通过清理,共获得有效问卷193份。问卷样本的基本情况如表2所示。

描述性统计与相关分析

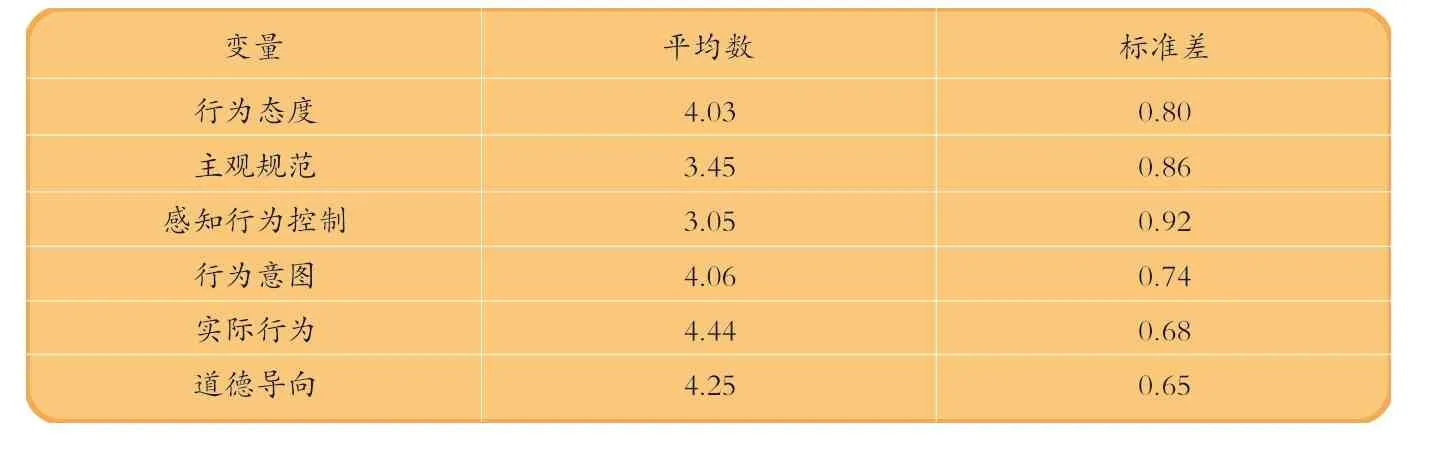

对问卷所测变量进行描述性分析,结果如表3所示。

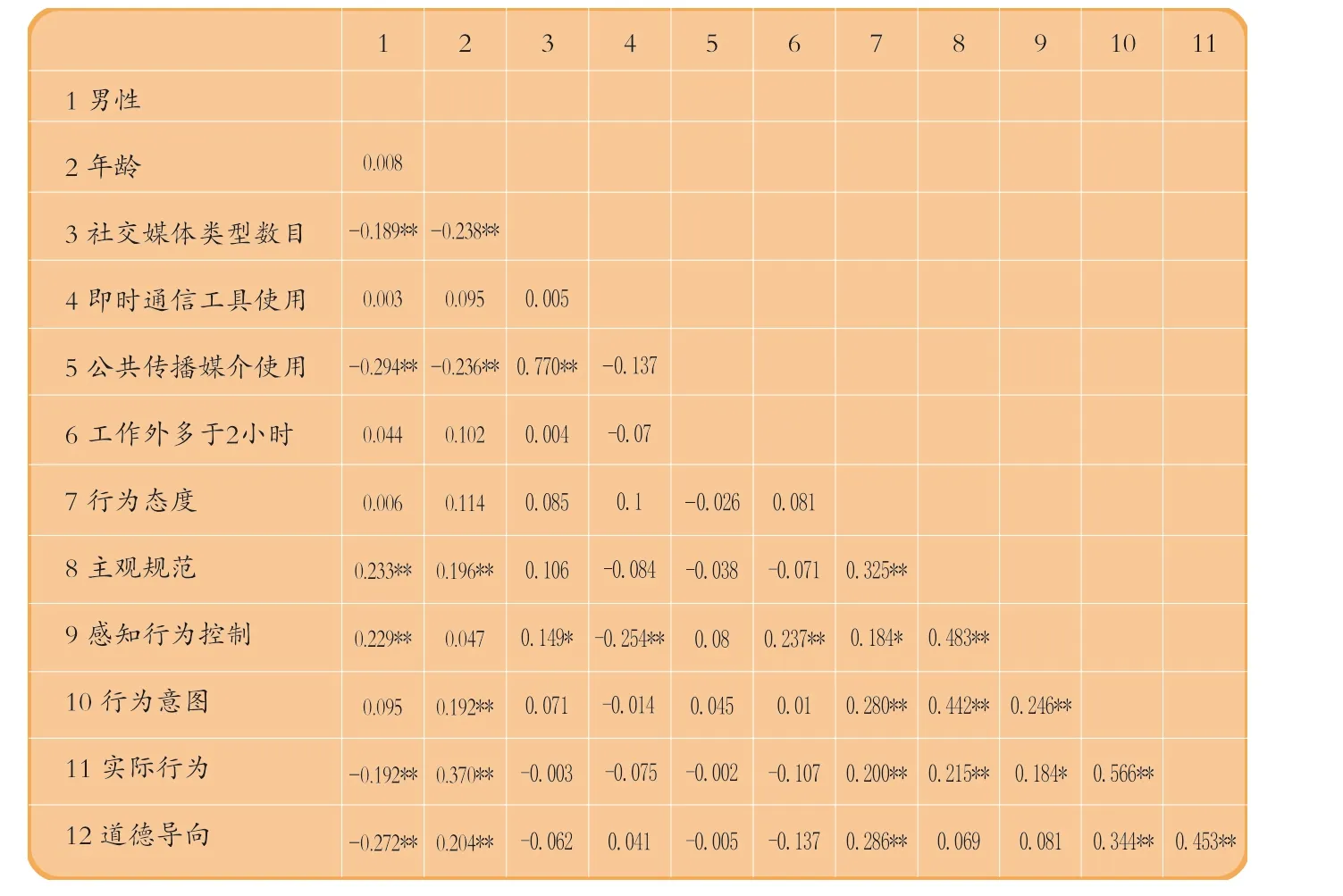

性别、年龄、社交媒体使用类型和工作外使用社交媒体的时间等因素都有可能和上述因素有关,需要进行相关分析。考虑到社交媒体使用类型和工作外使用社交媒体的时间都不是刻度级变量,因此需要对其进行进一步处理。

首先,对社交媒体使用类型进行如下处理:(1)将变量处理为使用的社交媒体类型数目,这是因为社交媒体使用种类越多,可能消息源越全面;(2)即时通信工具(QQ、微信等)使用频率极高(95.3%),但其属于私域传播,在谣言澄清过程中存在个人信用背书,因此值得单独进行标记,并将变量命名为“即时通信工具使用”,使用记为1,不使用记为0;(3)微博、博客、在线论坛等属于公共传播媒介,其对于谣言澄清可能起到广泛传播的作用,也值得关注,故将变量命名为“公共传播媒介使用”。

其次,工作时间外社交媒体使用时间的多少也可能和谣言澄清行为直接相关, 考虑到本调查中少于2小时(49.2%)和多于2小时(50.8%)的人数比例相当,而且多于2小时的人群确实在社交媒体上用时较长,因此以2小时为界,变量命名为“工作外多于2小时”,符合记为1,不符合(即少于2小时)记为0。

将这些因素进行相关关系分析,结果如表4所示。

差异比较分析

相关分析考察了性别、年龄、社交媒体使用类型和工作外使用社交媒体的时间等因素是否与谣言澄清相关因素有关,为了进一步揭示其中的情况,本节将采取独立样本T检验,分组检验差异情况。

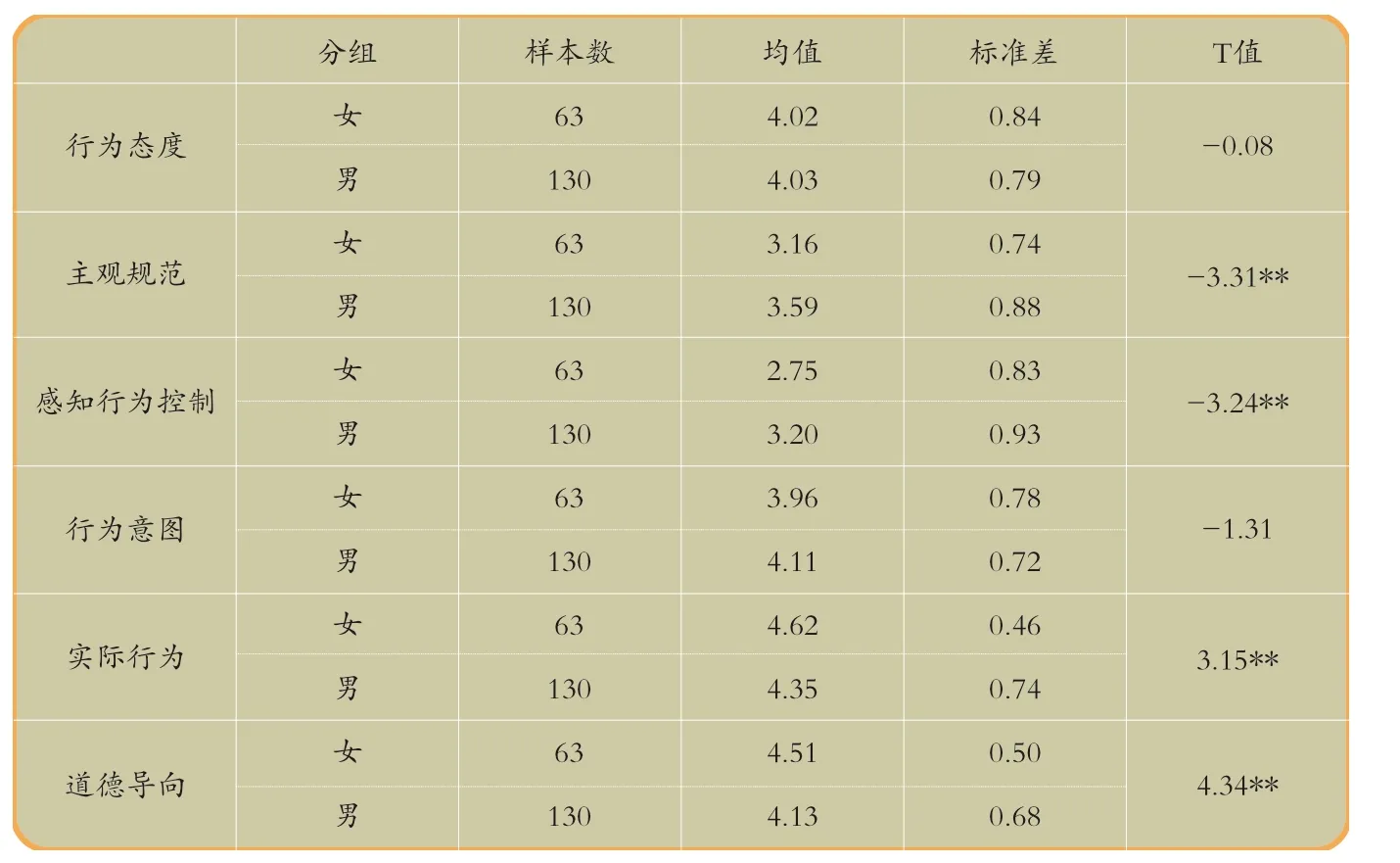

首先比较男女性在6个谣言澄清相关因素上的差异,结果如表5所示。结果显示,在主观规范(t=-3.31, p<0.01)和感知行为控制(t=-3.24, p<0.01)上,女性得分显著低于男性;在实际行为(t=3.15,p<0.01)和 道 德 导 向( t=4.34, p<0.01)上,女性得分显著高于男性。

谣言澄清相关因素的描述性统计 表3

相关分析 表4

不同性别在谣言澄清相关因素上的差异 表5

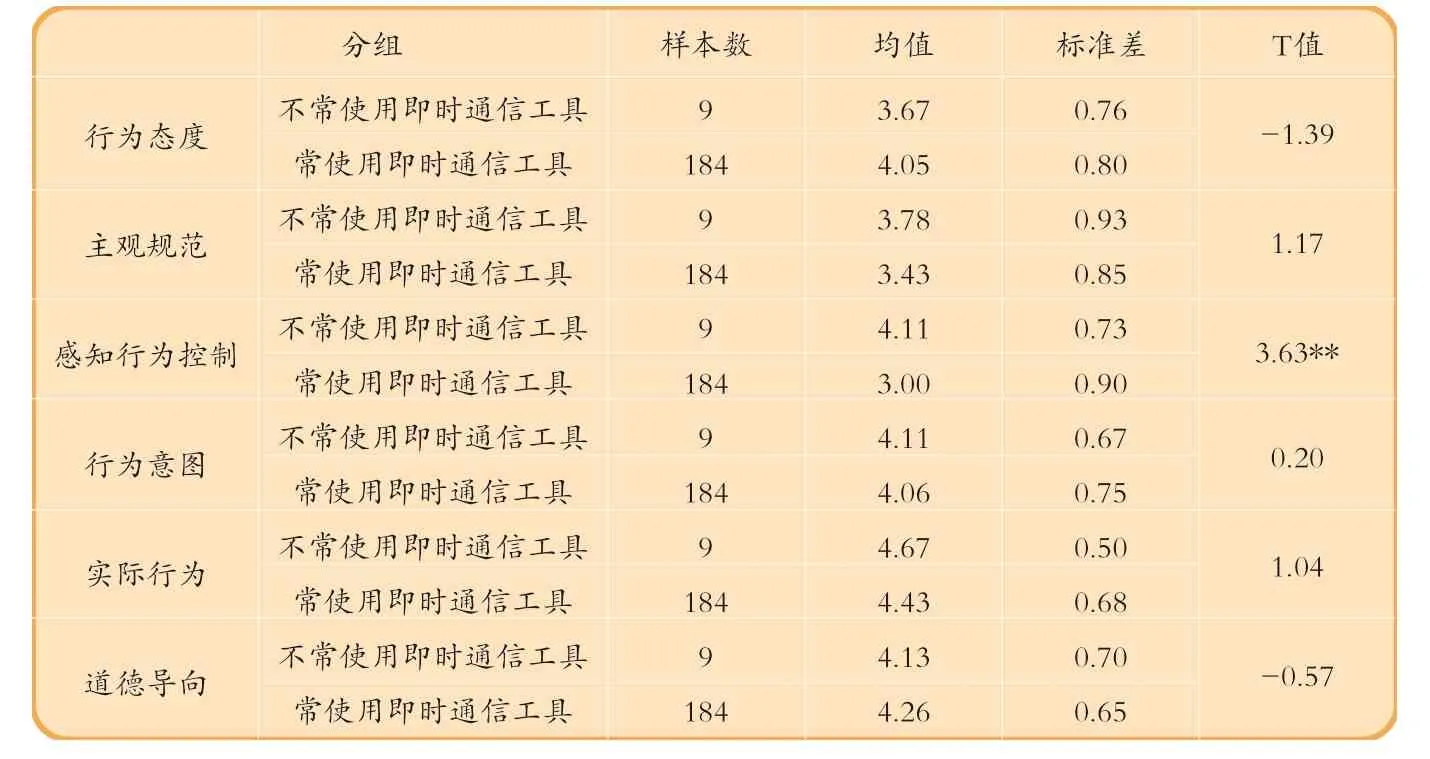

是否常用即时通信工具在谣言澄清相关因素上的差异 表6

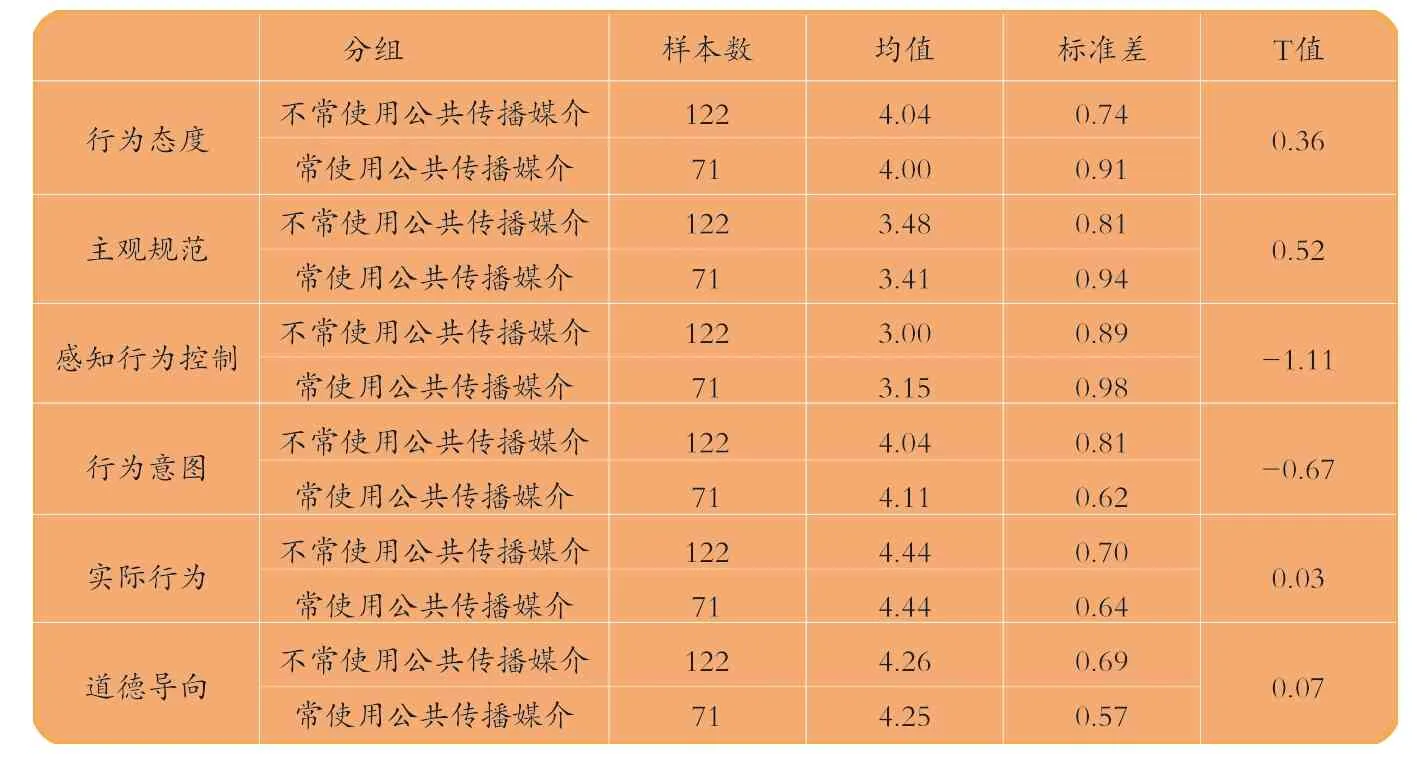

是否常用公共传播媒介在谣言澄清相关因素上的差异 表7

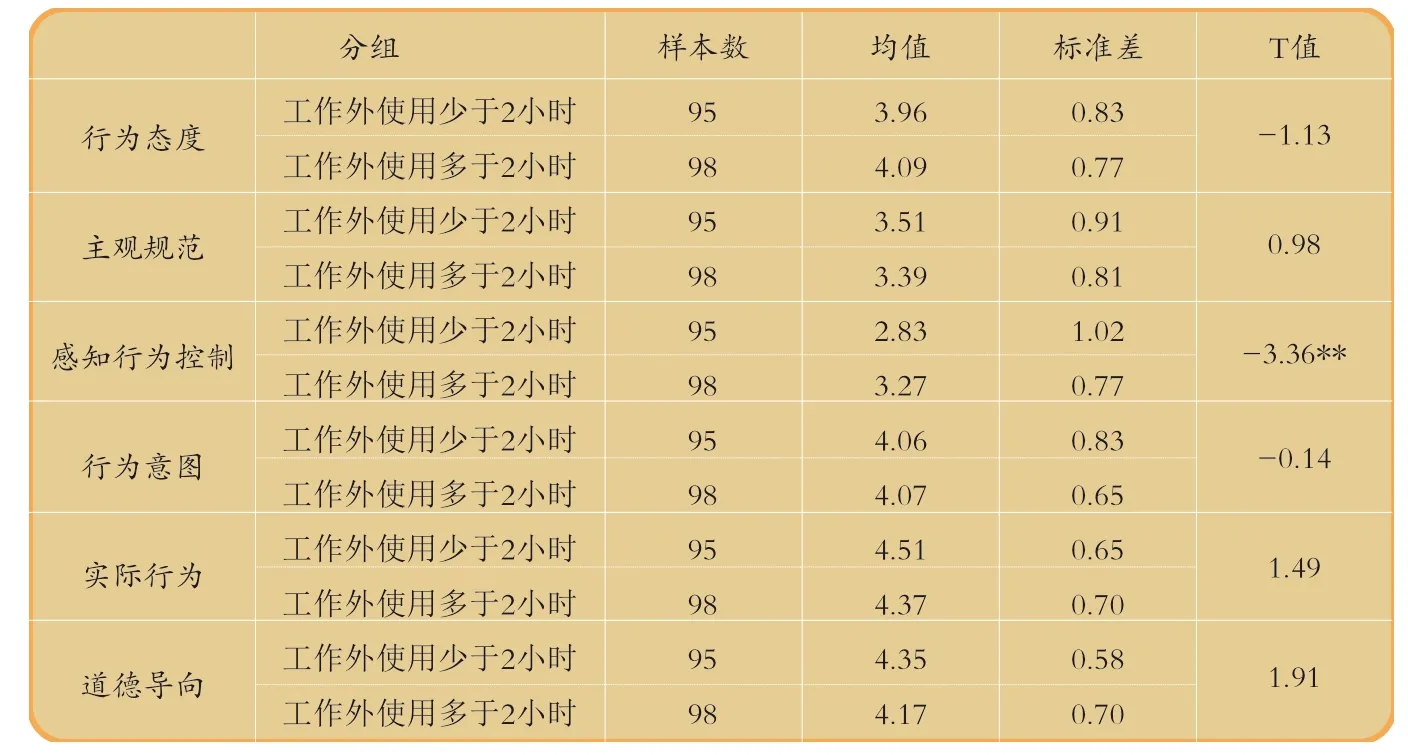

工作外社交媒体使用时间多少在谣言澄清相关因素上的差异 表8

其次比较是否常用即时通信工具(如微信、QQ等)对于6个谣言澄清相关因素的影响,结果如表6所示。结果显示,在感知行为控制上,不常用即时通信工具的人得分显著高于常用即时通信工具的人(t=3.63, p<0.01)。

然后比较是否常用公共传播媒介(如微博、博客、在线论坛等)对于6个谣言澄清相关因素的影响,结果如表7所示。结果显示,在任何一个谣言澄清相关因素上,是否经常使用公共传播媒介对于结果没有影响。

最后比较工作时间外使用社交媒体的时间(少于2小时与多于2小时对比)是否影响谣言澄清6个因素的得分,独立样本T检验结果见表8。结果发现,只有在感知行为控制这一因素上,工作时间外使用社交媒体的时间少于2小时的人得分显著低于多于2小时的人(t=-3.36, p<0.01)。

假设检验

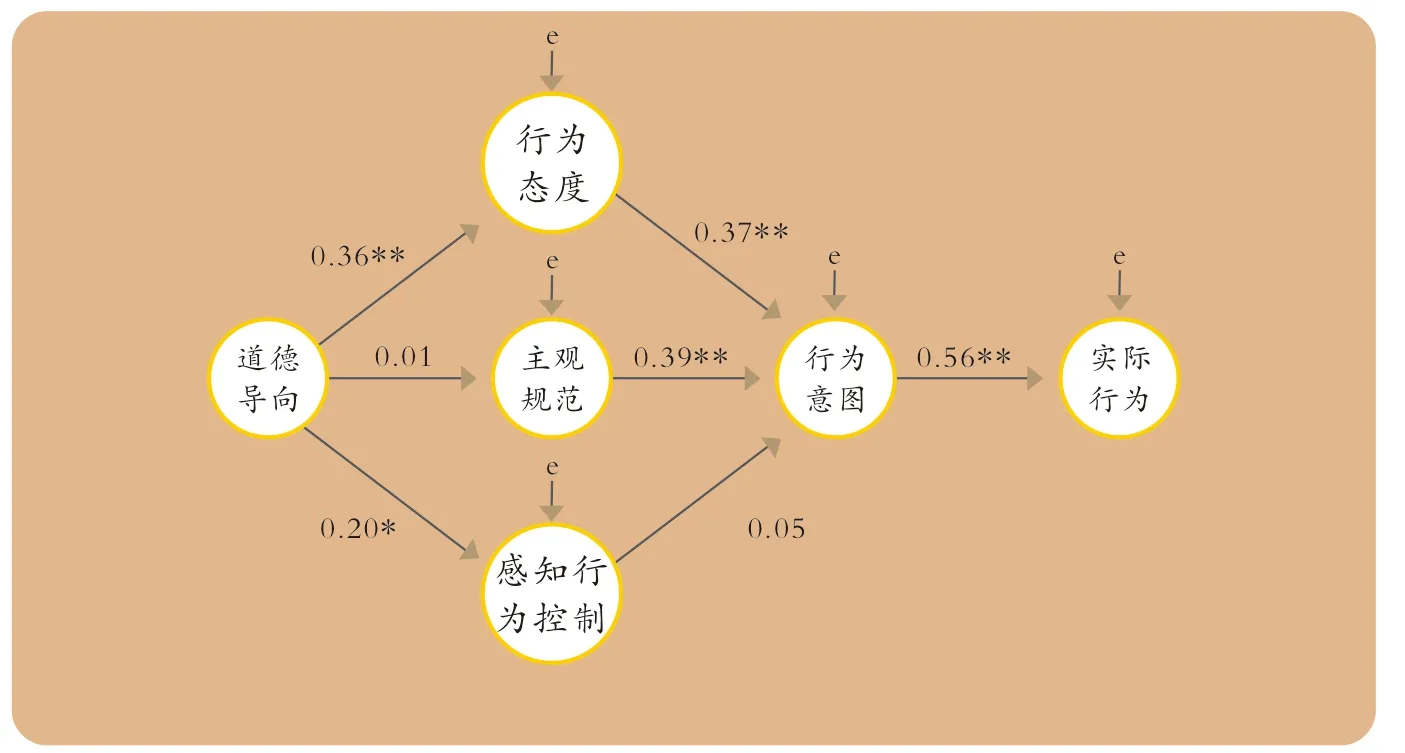

本节主要使用AMOS 22.0软件,采用结构方程模型( structural equation modelling, SEM)方法验证之前提出的假设。结构方程模型是一种综合考虑测量指标和其背后潜在因素关系,并且可以同时估计不同因素之间的关系和路径的一种方法。相比使用线性回归分析法分析不同因素之间的作用路径,结构方程模型估计更加准确,而且使用起来更加方便。本研究中,根据理论假设形成的结构方程模型以及每条路径的系数如图3所示。

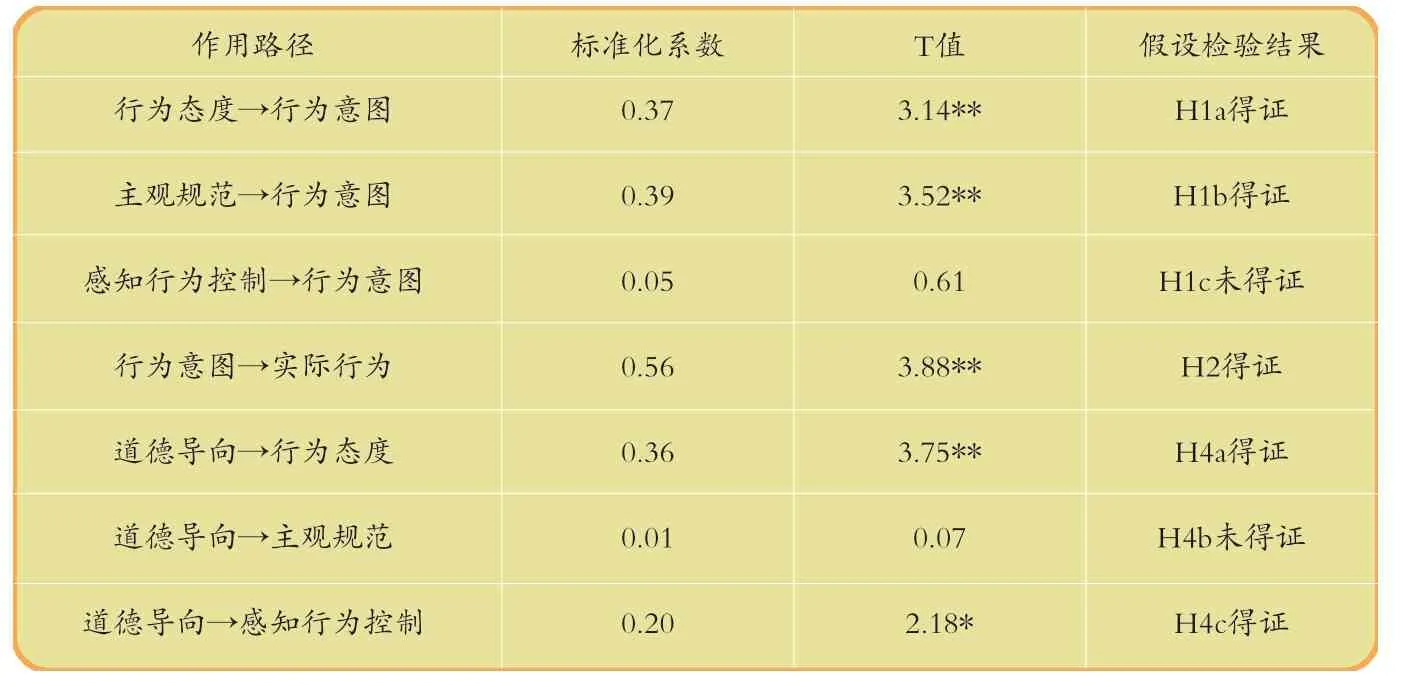

结合前文的假设,所有路径的直接效应的相关统计指标被呈现在下表9。根据结果可知,谣言澄清的行为态度与行为意图之间存在显著正向相关关系(ρ= 0.39,p<0.01),主观规范与行为意图之间存在显著正向相关关系(ρ=0.39,p<0.01),感知行为控制与行为意图之间不存在显著相关关系(ρ=0.05,ns),假设H1a、H1b得证,H1c未得证。这一结果暗示着,在谣言传播的环境中,行为态度(例如认为澄清谣言本身是有用的)和主观规范(例如认为进行谣言澄清是遵从自己亲友圈的规范)可以显著提升个人去进行谣言澄清的意愿,但可能谣言澄清的努力不见得有结果,所以感知行为控制对行为意图没有显著影响。

结果同样显示,谣言澄清的行为意图与实际行为之间存在显著正向相关关系(ρ=0.56,p<0.01),假设H2得证,证实有意愿进行谣言澄清会加强转发权威、准确信息的实际行动。

此外,结果显示,个人的道德导向与谣言澄清的行为态度之间存在显著正向相关关系(ρ=0.36,p<0.01),与谣言澄清的主观规范之间不存在显著相关关系(ρ=0.01,ns),与谣言澄清的感知行为控制之间存在显著正向相关关系(ρ=0.20,p<0.05),假设H4a、H4c得证,H4b未得证。这一结果暗示道德导向更像是作用于自身标准,而和受到周围环境影响的主观规范无关。

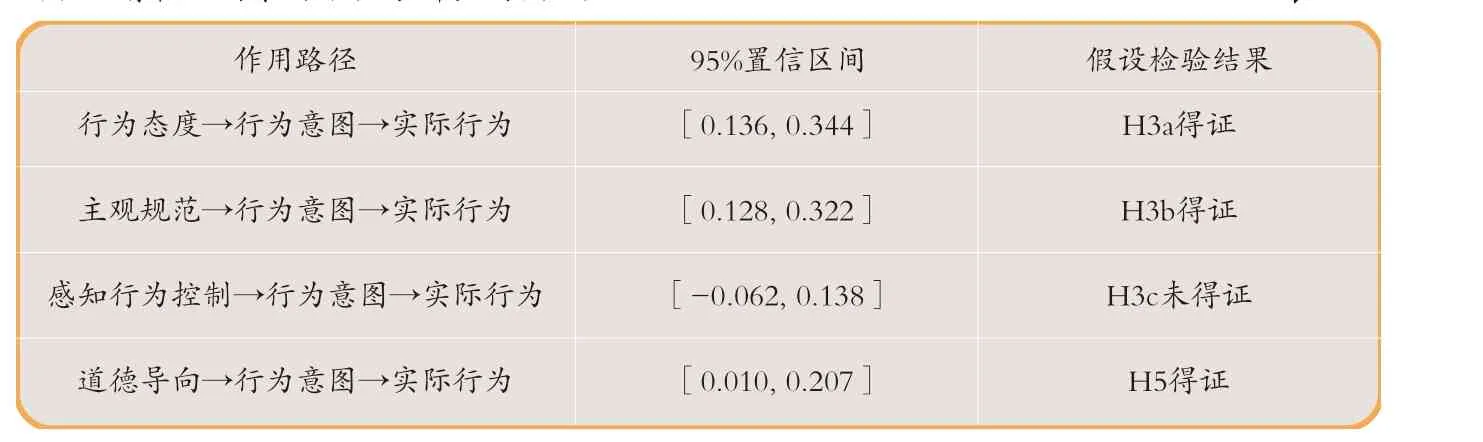

前文假设中也同样预测了一系列中介效应(即间接效应),因此,本研究在AMOS软件中对每个间接效应设置2000次的Bootstrap程序,求出所有间接效应95%的置信区间。取95%的方法是偏差修正模型(Bias-Corrected)。如果95%的置信区间不包含数字0(即上下限都大于0或者都小于0),则证明间接效应在0.05显著性水平上显著。

表10显示了假设的4条中介效应(间接效应)路径的统计结果。结果发现,行为意图在行为态度和实际行为的关系中起中介作用(假设H3a得证),行为意图在主观规范和实际行为的关系中起中介作用(假设H3b得证),行为意图在感知行为控制和实际行为的关系中没有起到中介作用(假设H3c未得证),行为意图在道德导向和实际行为的关系中起中介作用(假设H5得证)。这一结果暗示,谣言澄清的行为态度和主观规范最后都能通过行为意图来影响实际的传播信息的行为,但是可能由于面对谣言时人们认为难以进行控制,故无法促使人们因为这个原因传播准确、权威信息。同时,道德导向,或者说个体如何看待道德的作用,也会影响谣言澄清行为的相关因素;具体而言,认同人们应当遵循规则等道德标准的人,最终会更加倾向于传播准确、权威的信息。

注:N=193;指标到潜变量之间的路径被省略;e代表残差;*p < 0.05; **p < 0.01。

谣言澄清相关因素的路径分析:直接效应 表9

谣言澄清相关因素的路径分析:间接效应 表10

本研究通过问卷研究的方式,研究了公众关注事件中社交媒体用户进行谣言澄清的相关行为。通过描述性统计,受调查人员的基本情况和他们在相关因素上的得分得到了初步认识。通过差异比较分析,可以发现性别、是否常用即时通信工具、工作外社交媒体使用视角多寡可能会影响部分的行为因素。最终,通过结构方程模型的路径分析,前文所提的假设得到了证实和证伪。

根据数据统计结果,在公众关注事件发生时,社交媒体用户进行谣言澄清和转发准确、权威信息的机制大概如下:首先,与尊重社会规范相关的道德导向因素将会影响结果,即有着更高道德导向的人,将会倾向于认为谣言澄清是有价值的,而且是能够达成的;然后,针对谣言澄清的行为态度和周围人群对于谣言澄清的态度将促使用户形成谣言澄清的行为意图;最终,有着谣言澄清行为意图的用户将会产生甄别错误信息,转发准确、权威信息的实际行为。

研究从社会心理学角度论证了社交媒体在公众关注事件中的作用,并且解释了传播过程中,人的主观能动性及其背后的心理机制,解释了人如何参与到传播过程中,丰富了对于社交媒体传播作用的认知。