新版聋校小学低段语文教科书中传统文化内容选编分析

冯钰茜 葛 琛

(四川师范大学 教育科学学院 成都 610068)

一、引言

传统文化作为中华民族智慧与精神的根源,其内涵丰富且涵盖面广泛,包括了精神文化、制度文化及物质文化等方面[1]。传统文化不仅是国家发展和民族传承的立身之本,更是民族精神、民族使命感和凝聚力的根基。2014年,教育部颁布《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》(以下简称《指导纲要》),要求在小学阶段开始陆续进行中华优秀传统文化教育[2];2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,提出以教科书为重点构建中华文化课程体系[3]。传统文化的教学方式虽然多种多样,但在义务教育阶段还是以学科渗透为主[4]。语文学科具有人文性,以教科书为主导的教学可以更好地穿插融入中华优秀传统文化要素。通过加大古诗文的比重[5],合理编排传统文化的内容,引导学生理解、践行中华传统美德,提升学生的语文核心素养,有利于落实完成立德树人的根本任务。

2016年,《聋校义务教育课程标准·语文》(以下简称《课程标准》)发布,其中明确提及,聋校语文教科书“需要注重继承与弘扬中华民族优秀文化和革命传统,有助于增强聋生的民族自尊心和爱国主义情感”。2017年人民教育出版社开始陆续出版聋校义务教育实验教科书《语文》(以下简称“新版聋校语文教科书”),截止到2021年底已出版9册。本研究以小学低段第一至第六册教科书为例,通过对聋校义务教育阶段语文教科书中的传统文化内容进行研究,探讨聋校新版教科书中传统文化要素的选编情况和教科书中传统文化内容特点,为聋校语文教学的传统文化渗透提供参考。

二、新版聋校语文教科书中传统文化内容的选编情况

新版聋校语文教科书作为由教育部组织编写并审定,人民教育出版社出版的面向全国聋校的教科书,承担了独特的育人作用与文化功能。而蕴含在新版聋校语文教科书中的传统文化作为有着深厚的文化基因与民族精神的载体,也经过了精细筛选和教育教学实践的检验。因此,需深入探讨新版聋校语文教科书中传统文化要素的选编情况。

(一)新版聋校语文教科书中传统文化要素的选编内容

传统文化的内容不仅包含了许多层次,而且还是多元化的统一体系。由于内容、形式和种类的多样,所以每个形式或种类就成为其中的一个要素。目前对于传统文化要素的分类还存在着争议,不同学者对于传统文化的概念和分类方式有所不同。张岱年、方克立在《中国文化概论》中提出,传统文化应该包含“语言文字、中国古代科学技术、中国古代教育、中国古代文学、中国古代艺术、中国古代史学、中国传统伦理道德、中国古代宗教、中国古代哲学”[6]。张应杭在《中国传统文化概论》中没有提及语言文字,反而强调了中国古代科学和技术文化传统[7]。孙丽青则更关注中国传统哲学、宗教与道德,积极探索行之有效的传统途径与方法[8]。

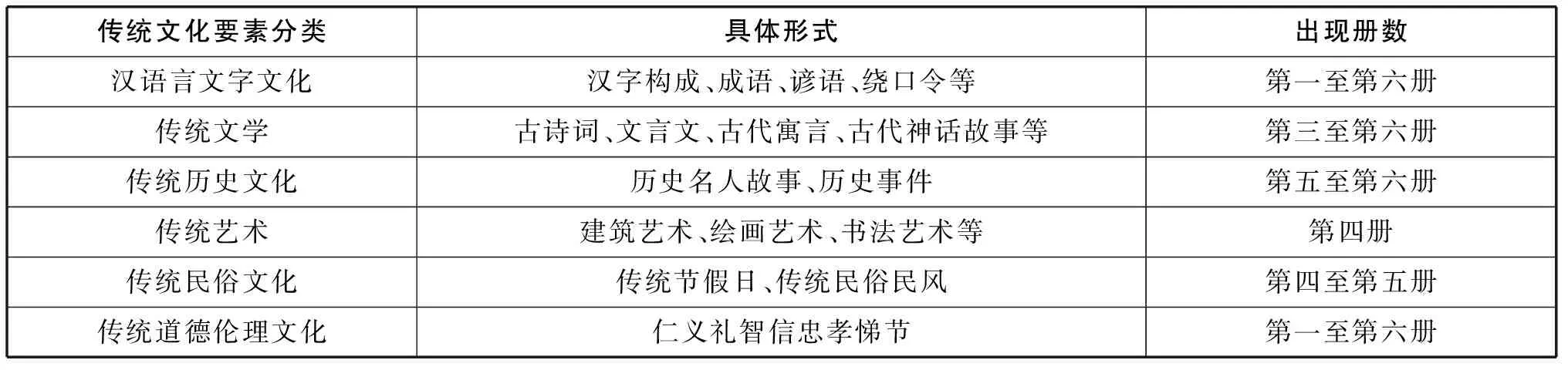

对第一至第六册语文教科书进行内容分析,可以发现传统文化要素集中分布在第四至第五册,其中汉语言文字文化和传统道德伦理文化存在于低段的所有教科书之中。聋生通过学习汉语言文字,可以了解祖先的构字方法、思维方式及传统观念,吸纳从古至今的基本知识和成果积累,有助于提升聋生的人文底蕴,发展其核心素养。传统道德伦理文化更是凝聚了各民族道德生活的智慧和伦理精神的成果,对于聋生的道德观念形成有着至关重要的指导和规范作用。另外,由于前六册教科书中并不含中国传统科学技术和古代宗教文化的内容,因此本研究未将其纳入。

综上所述,根据前人对传统文化要素的分类,再结合新版聋校语文教科书的具体内容,最终将教科书中的传统文化要素种类划分为汉语言文字文化、传统文学、传统历史文化、传统艺术、传统民俗文化和传统道德伦理文化六大类,具体如表1所示。

表1 新版聋校语文教科书中传统文化要素分类

(二)新版聋校语文教科书中传统文化要素的选编分析

新版聋校语文教科书第一至第六册主要包括了入学教育、拼音、识字、课文阅读、语文园地、快乐读书吧和选读课文几大板块,每个板块下又有若干小栏目,不同类别的传统文化要素则穿插在这些板块和栏目之中。为了使研究更加全面,在总结前人研究成果的基础上,本研究将从纵向和横向两方面进行统计分析。

1.新版聋校语文教科书中传统文化要素选编纵向分析

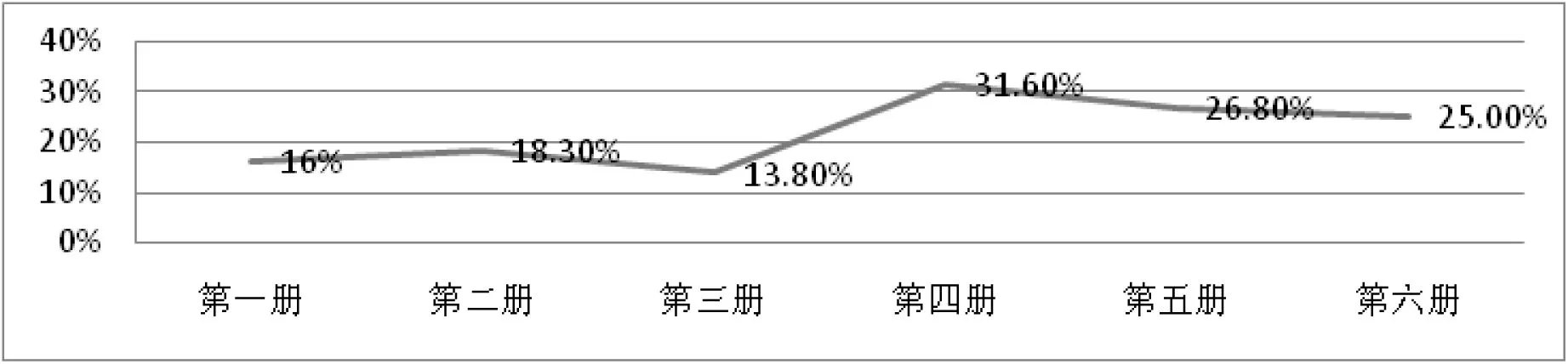

新版聋校语文教科书第一至第六册各大板块的选文整体情况为:“课文”84篇,“识字”课21篇,“汉语拼音”课15篇,“语文园地”36篇,“快乐读书吧”6篇,“选读课文”34篇。各个板块中的栏目数量也不一,其中“语文园地”包含了字词句运用、拼音运用、识字加油站、手语角、书写提示、写话、语言交往、我的发现、展示台、日积月累等栏目,共有164个栏目。因此,在统计具体数目时,将按照学习栏目的数量进行计算,一年级除课文部分外,还有“汉语拼音”“我上学了”等内容,因此每一课作为一个计量单位;每一个快乐读书吧、识字课、每篇选读课文也均作为一个计量单位;“语文园地”较为特殊,其中含有字词句运用、识字加油站、手语角等不同栏目,故将每一个栏目作为一个计量单位,整体的统计情况如图1所示。

图1 新版聋校语文教科书中传统文化要素比例分布

纵观第一至第六册新版聋校语文教科书的整体情况,传统文化要素的分布呈现小幅波动,第四至第六册的占比相较于第一至第三册有小范围的提升。其中第三册比重最低,第四册比重最高。表2可更加直观且清晰地反映具体板块数据的统计结果。

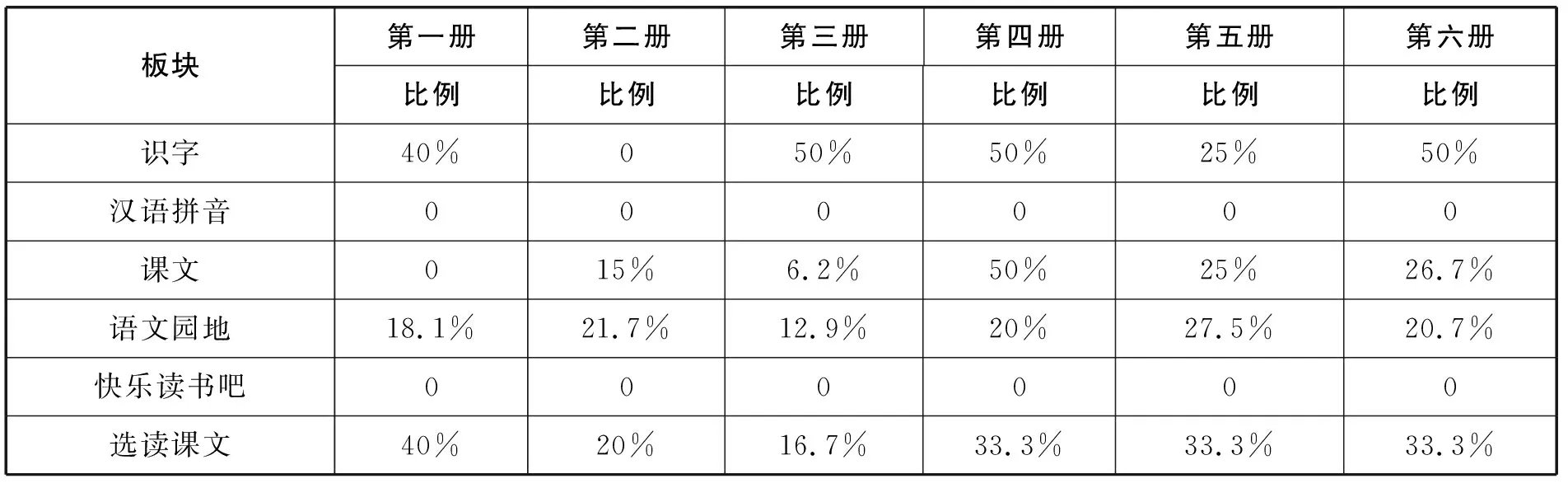

表2 各板块中传统文化要素所占百分比统计

第一至第六册新版聋校语文教科书中传统文化要素的内容总量为72,占低段教科书内容总量(326)的22.1%。其中课文作为教科书的主体,包含传统文化要素的课文篇目为19篇,约占课文总篇目(84)的22.6%。而在其他板块中,传统文化要素占比最高的是“识字”板块,总量为9,占“识字”总量(21)的42.9%,其次为“语文园地”,共有33个栏目包含传统文化要素,占“语文园地”栏目总量(164)的20.1%,而占比最少的为“汉语拼音”和“快乐读书吧”,二者均没包含传统文化要素。由此可见,传统文化要素的主要承担板块为“课文”“识字”和“语文园地”。

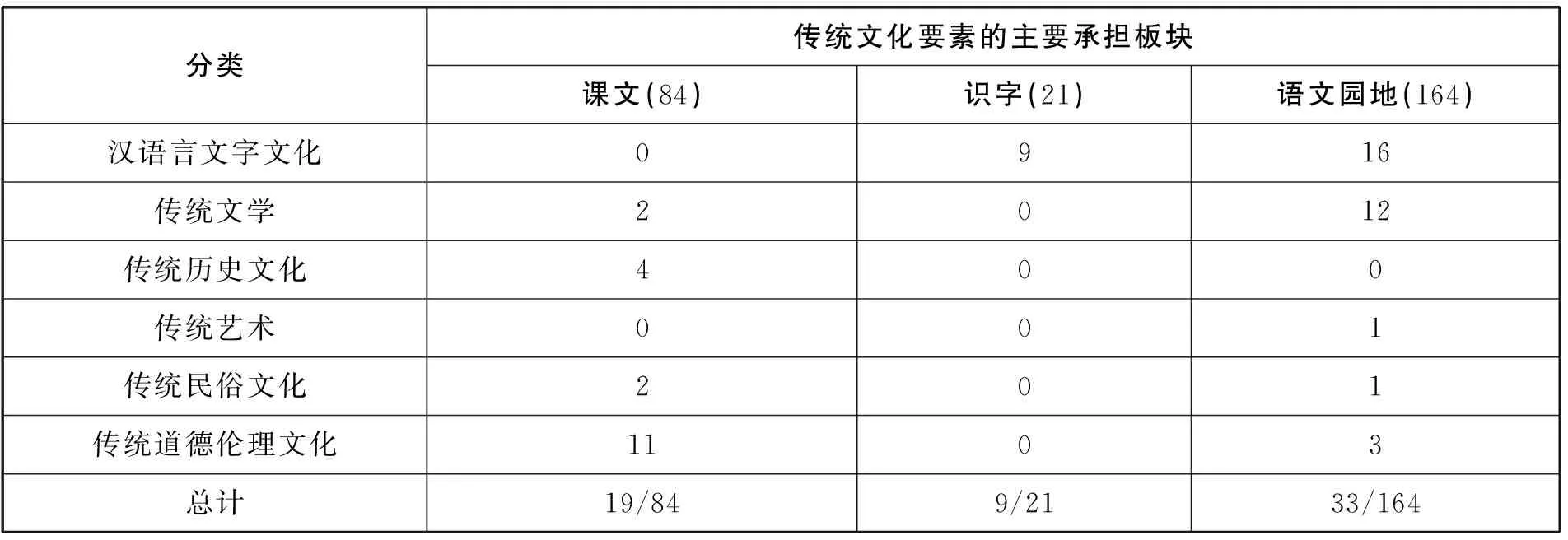

如表3所示,传统道德伦理文化主要分布于“课文”板块中,占传统道德伦理文化总数(14)的78.5%,同时占“课文”中含有传统文化要素总量(19)的57.9%;而汉语言文字文化主要分布于“语文园地”(16)及“识字”(9)板块中,其中“识字”板块的传统文化要素全部为汉语言文字文化的内容,“语文园地”则占汉语言文字文化总量(25)的64%;另外,传统文学主要分布于“语文园地”中的“日积月累”板块中,占传统文学总量(14)的85.7%。

表3 传统文化要素的主要承担板块情况

2.新版聋校语文教科书中传统文化要素选编横向分析

由于传统文化的种类多样且涵盖面广泛,而聋校语文教科书并不可能囊括每一类传统文化。因此,为探究聋校语文教科书中对传统文化的价值倾向,研究分析每一类传统文化要素的编排情况,更加直观地了解聋校语文教科书中传统文化的编排特点,本研究对第一至第六册新版聋校语文教科书的各大板块及其栏目中所涉及的传统文化要素进行分析,结果如表4所示。

表4 新版聋校语文教科书中传统文化要素选编横向分析

由于聋校语文教科书中传统文化要素的不同类型本身就具备多种形式,各要素之间的界线难以划分,并且学习活动的各个部分之间也存在着综合性与模糊性的特点,因此在统计的过程中可能会存在些许偏差,但大致情况不会有太大的改变。整体而言,第一至第六册新版聋校语文教科书所涉及的传统文化类型是多样的,其中包含了许多不同形式的传统文化要素,但不同类型的传统文化的选编力度不同,在进行传统文化渗透的过程中侧重点也会存在一定的差异,其中传统道德伦理文化的选编数量占比最大,其次是汉语言文字文化。

道德伦理作为中华民族传统文化的核心,具有重要的教化意义[9]。其中中华传统美德是传统伦理道德的精髓。中华传统美德不仅是中华文化的灵魂,更是支撑中华民族不断发展的最基本的道德规范[10]。基于此现状,第一至第六册新版聋校语文教科书编排了许多蕴含着传统伦理道德文化的文章,包括爱国主义、乐于助人、尊师重道和谦让礼貌等方面,采用了儿歌、记叙文和童话故事等多样化的形式来体现。

汉语言文字还蕴含了中华民族的思维模式、社会结构与生活方式等文化要素的特征,是传统文化的核心内容[11]。识字教学为小学低段聋校语文教学的重点,让聋生学习汉字的造字法,尤其是形声字的构字规律,以此激发学生的学习兴趣,从而培养传统文化的意识与素养。另外,再通过一些谚语和对联的学习,让学生感受我国深厚的传统文化底蕴,具有独特的文化价值和教育意义。

三、新版聋校语文教科书中传统文化要素选编特点

教科书作为立德树人的重要载体,在弘扬优良传统的基础上也需要改革创新,用心打造“培根铸魂、启智增慧”的精品教材[12]。而新版聋校语文教科书在努力体现新课程理念的同时,也依据课程标准、课程总体目标与阶段目标进行传统文化的渗透,不同板块中所蕴含的传统文化要素特点也不同。

(一)重视传统道德伦理文化,正确把握价值导向

道德伦理是中国传统文化的核心,也是中国文化对人类文明最突出的贡献之一,有着不可或缺的思想凝聚和行为规范的作用[13]。将蕴含于传统道德伦理文化之中,具有中华民族精神核心的传统美德进行弘扬,不仅可以提升聋生的思想道德水平与道德情操,还可以加强聋生对传统文化的认同感和责任感,从而建立起自立自强的人生观念。新版聋校语文教科书根据聋生的语言习得特点和思维发展特点来编排传统伦理道德文化的内容,将一些深奥的、蕴含着人生哲理的内容编排到儿歌、童话故事与课文中去,使聋生能更直观且具体地得到精神教育,了解中华民族优秀的文化涵养与内在精神。新版聋校语文教科书对道德伦理的重视与目前倡导的学生核心素养指标体系中道德修养的培养观念相契合,都需要以培养学生仁爱精神为根本,以社会关怀、人格修养与家国情怀教育为重点,引导学生拥有崇高的道德文化修养[14]。

教科书中对于传统道德伦理文化涉及的范围也较为广泛。除了在有些课文中提及,如第四册的第四课《妈妈睡了》以及第五册第十四课的《我不能失信》等,还有的在选读课文中进行熏陶,如第一册选读1《我爱我家》以及第三册选读1《我爱祖国》等。这些文章的选编不仅体现了“铸魂”的教材理念,且进一步落实立德树人的根本目标。通过注重熏陶感染,潜移默化地将情感、态度与价值观的培养与引导聋生克服听力障碍融为一体,把提升聋生核心素养的要求根植于传统文化的土壤之中,系统落实社会主义核心价值观的要求。这种价值导向与《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》所提出的“德育为先,能力为重”的要求相契合[15],体现了紧紧围绕“立德树人”根本任务,将社会主义核心价值观融入聋生教育的全过程。

(二)强调汉语言文字的学习趣味,渗透传统文化知识

汉语言文字不单是符号系统,还是中华民族认识世界、阐释世界的意义和价值体系,具有深厚的文化历史沉淀与心理特征[16]。汉语言文字包括汉文字文化和汉语言文化,其中汉文字的魅力在新版聋校小学低段语文教科书中得到了较好的体现。聋校的《课程标准》提到,小学低段的教学重点为识字与写字,这是贯穿整个义务教育阶段的重要教学内容。由于聋生的语言习得过程有视觉优势,所以教科书中也蕴含了许多关于汉字的由来、构造与特点的内容,聋生通过了解不同的汉字特点,利用各种机会主动进行识字。

教科书中对汉文字文化的渗透,从分布情况来看,大多数集中于专门的“识字”和 “语文园地”中;从呈现主题来看,包括象形字、形声字和会意字等,但其中形声字的选编内容最多。例如第五册的“语文园地二”中的“字词句运用”呈现了竹字头、木字旁的字,第六册的识字课《动物儿歌》中的“蜻蜓”“蝴蝶”“蚯蚓”等词语都与“虫”有关,表现了形声字身旁表音、形旁表义的构字特点。另外,还有第三册识字课的《日月明》这首儿歌,体现了“尖、尘、明、男”等会意字的构字特点;第一册识字课《山石田土》《日月水火》体现了象形字的构字法,聋生可以更加直观形象地了解汉字的结构、偏旁的特点,以期改变聋生识字难的情况。对这些汉文字文化内容的选编同时也体现了“增慧”的教材理念,将抽象复杂的语文知识和必备的语文能力转化为聋生可接受的能学、爱学且更加直观形象的内容,以此增加教科书的吸引力与感染力,从而不断渗透传统文化知识,弘扬民族精神。

(三)形象展示插图艺术,图说中华文化内涵

插图作为艺术的表现形式之一,通过形象的视觉效果,以多彩的颜色、丰富的内容和美观的图案吸引聋生的阅读兴趣,更加直接生动地将文字中表达的情感内容传递给聋生,使其不仅可以在较短时间内获得信息资源,而且也充分利用了聋生视觉观察的优势,帮助他们更好地理解课文内容。插图在语文教科书中同时也发挥着辅助语言文字建构与运用、促进思维发展、实现审美教育、加深文化传承的作用[17]。小学低段聋生的认知能力还处于发展阶段,识字量有待提升,单纯以文字为媒介进行教学难以真正在语文课堂中让聋生获得不同的语文素养,因此需要以图文结合的形式,使插图展现其独立的价值意义,增加中华文化的影响力。

当然,新版聋校语文教科书中的不少插图也蕴含着丰富的传统文化内涵。第三册的教科书封面描绘了一幅儿童过春节时的场景,展现了儿童们开心地吃糖葫芦、戴“生肖”帽子、贴“福”字等传统习俗,将热闹的过节景象通过鲜活生动的图案传递了出来。教科书中同样也有不少课文国画与文字配合,大量出现在“日积月累”中的古诗词板块。如第三册中《山村咏怀》以山景国画图作配,第四册中《春晓》以春景小鸟图作配,第五册中《登黄鹤楼》以巍峨的黄鹤楼景图作配。这些带有国画意味的插图都从不同的角度展现了我国传统绘画的艺术与魅力,有利于聋生更直观地了解这些古诗词的内涵。另外,教科书中还有许多古代人物形象图,如第六册《胸有成竹》《曹冲称象》课文中的不同时代人物的服饰、样貌、动作举止都存在着差异,折射出不同时代的人物特点。通过对插图的形态、数量及内容的关注,借助聋生的视觉优势,利用具体形象的内容理解抽象的知识,有助于提高聋生对教科书文本的理解速度,改善学习效果,更好地领悟中华传统文化的内涵。

四、新版聋校语文教科书中传统文化教学的使用建议

由于新版聋校语文教科书还在陆续出版中,因此教师对新版聋校语文教科书的使用还处于探索阶段,不仅要认真钻研教科书,正确理解与把握教科书的内容,还需要创造性地使用并积极地开发教科书中蕴含的知识点。在此过程中,教师同样也需要尊重聋生的个体差异,启迪聋生的智慧,以多样化的教学手段确保聋生能够习得传统文化的内涵,从而培养聋生的核心素养,最终实现全面发展。

(一)利用聋生的形象思维,以视觉辅助进行传统文化渗透

形象思维即把各种感官所获得的客观事物的形象信息,通过比较、分析等方法,加工成可反映事物的共性的意象,再通过想象、类比等形式,客观反映事物的本质的思维活动[18]。聋生的思维主要以具体形象思维为主,抽象思维发展较为缓慢[19]。因此在教学过程中,要善于利用聋生的形象思维,帮助他们借助具体、直观的事物,加以视觉辅助,更直接地了解传统文化。

让聋生在“做中学”,利用动手操作的实际体验,充分体会传统文化的精妙。在第四册“日积月累”栏目中《剪窗花》的课文学习时,可以在课堂上实际开展“剪窗花”的活动,通过真实的动手操作,多方面、多角度、多感官地了解中国传统的民俗文化。其次,还可以通过直观的演示,配合现代化的教育辅具,利用多媒体的演示,给予聋生鲜明的教学支持。在学习第六册《曹冲称象》时,有些聋生可能不理解曹冲称象的过程原理,可以配合多媒体的动画演示,充分利用聋生的视觉优势,将此过程更加直观、流畅地进行展现,提升聋生的学习兴趣与效果。另外,还可以充分调动聋生的想象能力,更好地进行思维发散。在讲解第四册《坐井观天》这一课时,引导聋生正确看待青蛙与小鸟的矛盾冲突,用不同的画面展示青蛙与小鸟的立场,启发聋生站在不同角度表达自己的观点,最终教师进行提炼总结,调动聋生思维活动的积极性与自觉性。

(二)贴近聋生实际生活,以多样化形式进行传统文化熏陶

由于小学低段的聋生还处于快速发展时期,其语言、认知和人际交往等各个方面的能力都处于发展转变的过程中,因此语文教科书中传统文化的教学可从生活实际出发,让聋生通过观察、体验和操作的方式,提升认知及理解能力,培养传统文化的精神内涵。同时,语文课程作为实践性课程,更应该注重通过理解和运用语言文字的实践方式进行教学,在语文实践和语文情景中进行学习,形成良好的个性和健全的人格。

教学活动的内容与形式要真正贴近聋生的日常生活,才能引发学习兴趣,进而有效地进行传统文化的教育。只有在可感知的具体生活中进行传统文化熏陶,才能真正地让传统文化与个人生活贴近,并产生积极的影响[20]。对于教师而言,可以加大对教科书中传统文化的挖掘力度,如在课堂中布置“背古诗比赛”“歇后语猜一猜”等活动,充分调动聋生的学习积极性,在活动中体悟传统文化的魅力;对于学校而言,可以在中国传统的节日,如中秋节、端午节等重要时节,举办全校活动让聋生参与其中,从而实现内容与形式的结合;对于聋生而言,可以让他们将自己满意的书法作品、剪纸作品带到课堂上进行展示,让生生之间互相学习,更好地进行传统文化的熏陶,最终使教学活动充分融入聋生的当下生活。

(三)划分传统文化的难易梯度,实现聋生的分层教学

教师作为知识的传授者,其教学内容、方式和手段对于聋生感知、吸收和内化传统文化有着直接和重要的影响。由于不同的传统文化要素类型的难易程度不同,又因聋生的异质性较大,所以不能保证所有的传统文化的教学内容都能被聋生掌握。因此,教师要根据每位聋生的特点和学习情况为他们制订合适的教学目标,在班级中进行切实的分层教学。

由于小学低段聋生在认知和思维能力的发展方面较为滞后,加之《指导纲要》要求小学低年级以注重传统文化的启蒙教育为主,主要培养学生对传统文化的亲近感。因此,在对不同层次的聋生进行教学时,要注意到总体的目标是能够让聋生初步了解传统文化意蕴,而不需要逐字理解。例如,在对古诗词进行教学时,全体学生的目标是可以进行反复朗读,以此体会古诗的语言美;而对于能力较好的聋生,其目标还可以加上“通过朗读节奏的变化,体会古诗的押韵及对仗等音韵美,了解古诗节奏的划分依据,从而更加全面地培养传统文化的素养”。在进行写字教学时,全体聋生的教学目标是学会工整的写字即可;但对于能力较好的聋生而言,还可以加上“了解汉字的形体美,追求字体的美观、匀称、赏心悦目”的要求,让能力更强的聋生可以切实体验传统文化的美和内涵。当然,聋生对于传统文化的吸纳和接受呈现出“螺旋式”上升的过程,教学过程中需要根据语文学科的特点,引导聋生克服听力障碍带来的困难,将改进学习方法与提高整体素养的过程融为一体。