我院Ⅰ类切口手术预防用抗菌药物合理性分析及干预措施

容健华(广东省台山市中医院,广东 台山 529200)

围手术期正确预防性应用抗菌药物是减少手术感染的有效措施。抗菌药物若应用不当或滥用,不仅不能预防手术切口感染,反而会导致耐药菌株的大量出现,以及菌群失调甚至二重感染,还会加重患者的经济负担[1]。因此,规范围手术期抗菌药物应用具有十分重要的意义。本调查回顾性分析我院Ⅰ类切口手术围手术期预防用抗菌药物的合理性,为规范围手术期抗菌药物临床应用及管理提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 从本院HIS系统抽取2019年10月-12月Ⅰ类切口手术归档病历共180份:骨科手术60例,疝气手术30例,甲状腺手术30例,乳腺手术30例,内眼手术30例。所抽取病历围手术期患者使用抗菌药物均为预防性用药。

1.2 方法 对所抽取的病历资料进行整理,分别记录每份病历患者的姓名、年龄、病历号、入院时间、出院时间、手术名称、手术起止时间、预防用抗菌药物及溶媒的名称、用法用量、给药时间、疗程等内容,对每一份病历进行合理性评价。

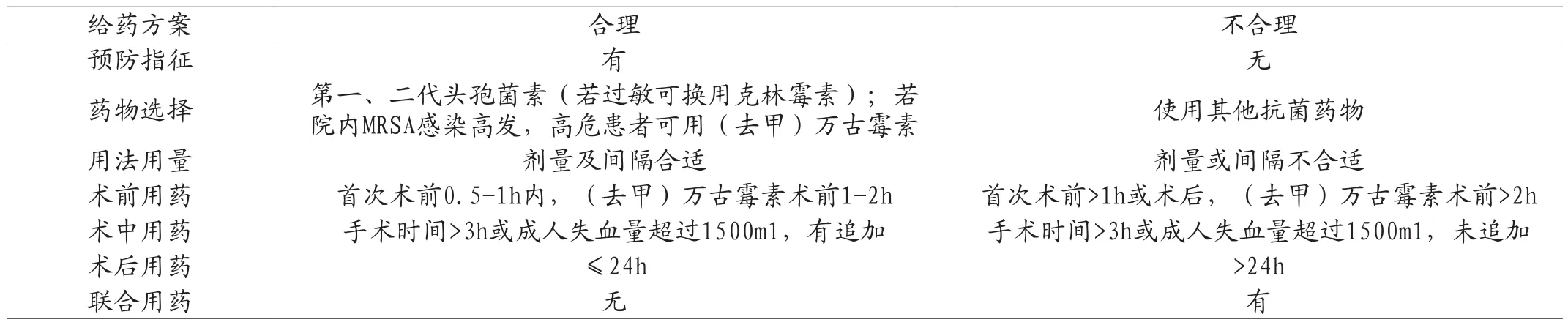

1.3 评价标准 根据《抗菌药物临床应用指导原则》(2015版)及《抗菌药物在围手术期的预防应用指南》制定本院Ⅰ类切口手术围手术期预防用抗菌药物评价标准,详见表1。

表1 Ⅰ类切口手术围手术期预防用抗菌药物评价标准

2 结果

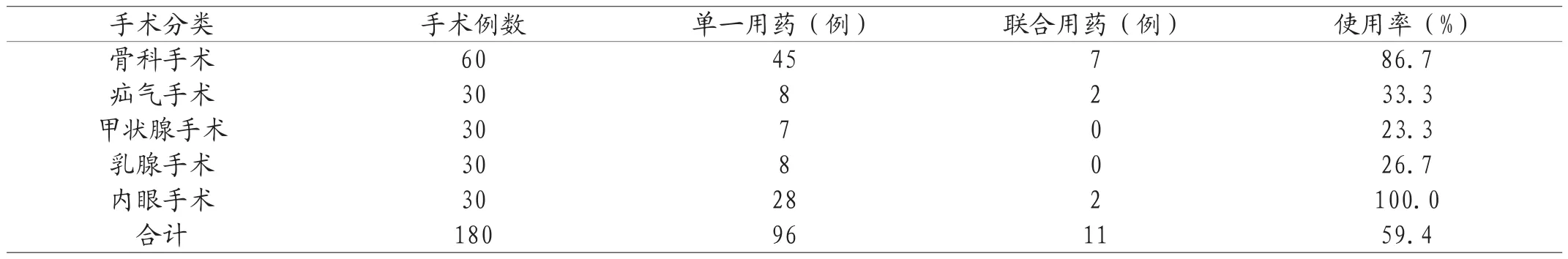

2.1 抗菌药物预防性使用情况 180份Ⅰ类切口手术病历中,预防用抗菌药物病历107份(59.4%),其中:单一用药96份(89.7%),联合用药11份(10.3%),详见表2。

表2 Ⅰ类切口手术患者预防用抗菌药物情况

2.2 预防用抗菌药物不合理情况 107份预防用抗菌药物的病例中,无指征用药82份(76.6%)、品种选择不当75份(70.1%)、用量不正确5份(4.7%)、溶媒选择不合适8份(7.5%)、给药时机不当72份(67.3%)、用药疗程过长84份(78.5%)。

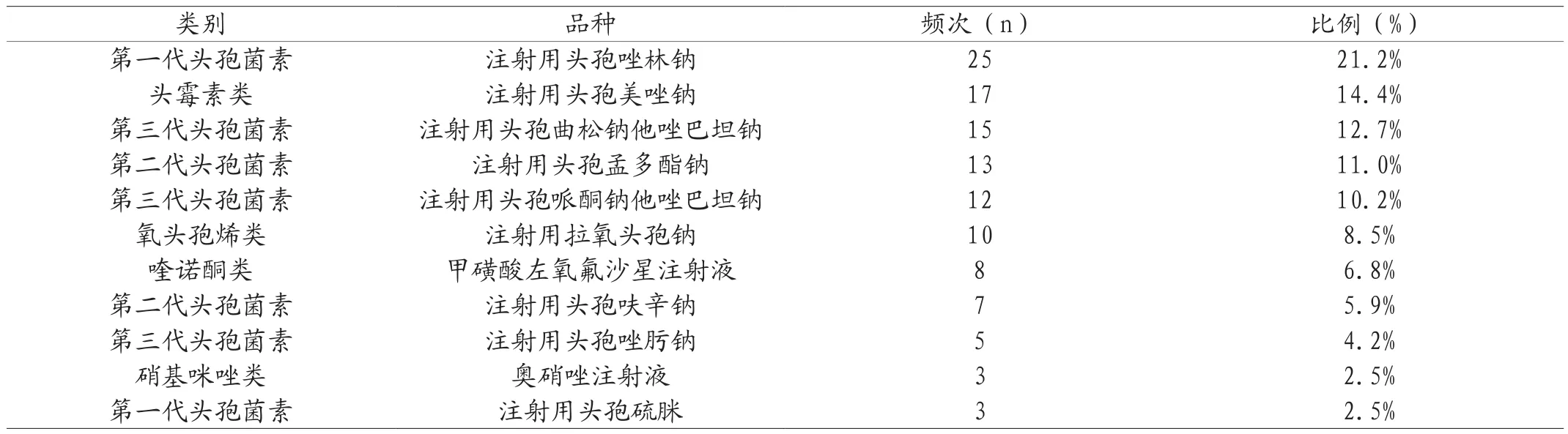

2.3 预防用抗菌药物使用频次及构成比 107份预防用抗菌药物的病例中所使用的抗菌药物包含5大类别11个品种。具体见表3。

表3 预防用抗菌药物使用频次及构成比

3 分析与讨论

3.1 预防用抗菌药物的指征 Ⅰ类切口原则上不预防使用抗菌药物,若患者存在异物植入(腹股沟疝补片修补术除外)或涉及重要脏器、高龄或免疫缺陷等感染高危因素,可考虑预防性使用抗菌药物[2]。本院的手术室为层流洁净手术室,若无异物植入或无感染高危因素的Ⅰ类切口手术患者原则上不应预防性使用抗菌药物。预防使用抗菌药物仅作为预防术后感染的措施之一,实际上洁净的手术室环境、严格的无菌技术、规范的手术操作及术后护理远比预防使用抗菌药物重要。

3.2 预防用抗菌药物品种的选择 Ⅰ类切口预防性使用抗菌药物的品种选择应根据手术种类的常见病原菌、切口类别和患者有无易感因素等综合考虑。Ⅰ类切口手术部位感染最常见的病原菌是葡萄球菌(金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌),其次是链球菌属。《抗菌药物临床应用指导原则》(2015版)中规定:手术部位感染预防用药有循证医学证据的第一代头孢菌素主要为头孢唑林,第二代头孢菌素主要为头孢呋辛,若患者对头孢菌素过敏不宜使用时,针对葡萄球菌、链球菌可选用克林霉素。第三代头孢菌素和氧头孢烯类对革兰阴性杆菌的抗菌活性较强,而对革兰阳性球菌的抗菌活性较弱,为选药不适宜。喹诺酮类在国内滥用导致革兰阴性杆菌耐药率高,一般不宜用作预防用药,除非药敏试验证明有效。奥硝唑主要用于抗厌氧菌,其使用没有任何意义。

3.3 预防用抗菌药物的给药时机和疗程 相关研究表明,预防应用抗菌药物的关键时机是致病菌侵入伤口后4小时内。应在皮肤、黏膜切开前0.5-1小时内或麻醉开始时给药,以保证手术部位暴露时局部组织中抗菌药物已达到足以杀灭手术过程中沾染细菌的药物有效浓度,因此,应在手术室给药,而不是在病房给药[3]。如手术时间超过3小时或成人出血量超过1500ml,术中应追加一次。本次抽取的预防用抗菌药物病历资料显示,大部分病例至少于手术前一天就开始使用抗菌药物或小部分手术结束后回病房才使用抗菌药物,过早使用抗菌药物会造成手术期间患者血清及组织中的药物浓度达不到预防感染的有效浓度,起不到预防感染的目的;而手术后使用抗菌药物由于错失了细菌发生感染或定植的时间,同样难以达到预期目的[4]。

Ⅰ类切口手术预防使用抗菌药物,应短程用药,其用药时间一般不超过24h,特殊情况不超过48h。本次调查结果显示,在107份预防用抗菌药物病历中,预防用药疗程超过48h的有84份(78.5%),大部分预防用抗菌药物的手术患者至少于手术前一天就开始预防使用抗菌药物,而且在术后继续预防使用至拆线甚至出院。过度延长抗菌药物的使用时间并不能进一步提高预防感染的效果,且预防用药时间超过48h,耐药菌感染机会增加。

3.4 抗菌药物溶媒的选择 抗菌药物的溶媒用量过少会使滴注药物浓度过大,甚至使药物溶解不完全而产生混浊、沉淀,不溶性微粒过多会造成局部血管堵塞和供血不足,组织缺氧而产生水肿和静脉炎,较大的微粒还可造成局部循环障碍,引起血管栓塞[5];溶媒用量过大会使滴注药物浓度过小,静滴时间过长,血药浓度降低,达不到最低有效浓度,不仅影响疗效,而且还会导致β-内酰胺类抗菌药物的内酰胺环开环、降解,从而增加其发生过敏反应的几率。静滴稀释溶媒大多可采用100ml的氯化钠或葡萄糖氯化钠。本次的107份预防用抗菌药物病例中,溶媒选择不合适8份(7.5%),主要为用量选择不合适。

3.5 预防用抗菌药物的联合用药 Ⅰ类切口手术主要预防感染的病原菌为皮肤定植的葡萄球菌,不存在细菌混合感染,因此无需联合用药。无指征联用抗菌药物,不仅会增加药物不良反应的发生率,而且还易导致细菌耐药性的发生。本次抽取的预防用抗菌药物病历中,联合用药11例,占预防用药比例的10.3%,主要为头孢菌素类抗菌药物联用左氧氟沙星或奥硝唑。

3.6 干预措施

3.6.1 制定围手术期抗菌药物预防性使用规范 制定围手术期预防性使用抗菌药物的用药指征、品种选择、用法用量、溶媒选择、给药时机、用药疗程等细则。如遇特殊状况,临床医生可根据临床实际情况酌情处理,但须做好相应的说明记录。

3.6.2 定期开展抗菌药物临床应用知识培训 每半年对全院临床医生开展抗菌药物临床应用知识培训,不断强化其抗菌药物合理用药意识,提高其专业知识水平。

3.6.3 加强术科系列临床药学查房工作 临床药师参与术科系列临床查房,加强对手术患者围手术期抗菌药物使用的监测,并提供合理用药指导,不断提高围手术期抗菌药物合理使用的水平。

3.6.4 加强抗菌药物使用的信息化管理 加强与信息科沟通,通过HIS系统设置医生给手术患者开具抗菌药物时,必须选择手术切口类型及用药目的,并设置对无植入物手术不建议预防性应用抗菌药物的提示,若患者有感染高危因素,医生需注明后方可继续使用,系统同时推荐Ⅰ类切口手术预防用抗菌药物品种。当Ⅰ类切口手术预防用药疗程大于24小时,系统会自动停止该抗菌药物医嘱,若有特殊情况,医生需填写理由后方可继续使用。

3.6.5 开展围手术期抗菌药物医嘱专项点评 定期开展围手术期抗菌药物医嘱专项点评,将不合理用药情况汇报质控科,并进行全院通报,以督促医生合理规范使用抗菌药物。

3.6.6 Ⅰ类切口手术预防性抗菌药物使用率指标纳入绩效考核将Ⅰ类切口手术预防性抗菌药物使用率指标纳入每月临床科室质控综合评价内容,并与绩效挂钩,从而规范抗菌药物的应用。

综上所述,我院Ⅰ类切口手术预防用抗菌药物存在问题较多,应加强临床医生抗菌药物临床应用相关知识培训,加强抗菌药物使用信息化管理,加强术科临床药学查房工作与围手术期抗菌药物医嘱专项点评工作等,切实做到有指征用药,应尽量选择单一抗菌药物预防用药,避免不必要的联合使用,正确选择用药品种,把握好用药时机,尽量缩短用药疗程,规范抗菌药物的合理应用。