概念整合-概念转喻双视域下翻译转喻认知机制研究

——以《我写小说的道路》张培基译文为例

■史旭卿,王 欣

(青海民族大学,青海 西宁 810000)

一、引言

翻译研究与认知科学结合所形成的研究领域中,语言认知视角下的翻译研究起主要的理论建构和解释作用[1],两个主要目标是构建翻译过程的理论模型,对不同文体、不同语言现象的翻译转换做出认知阐释[2]。转喻式翻译是一种特殊的翻译转换,在翻译过程中运用转喻思维,无论原文是否为转喻表达,皆有可能调用转喻思维进行翻译。当原文为转喻表达时,转喻思维被显性调用,在识解原文阶段即触发了转喻思维;而在原文并非转喻表达的情况下,能动地调动转喻思维也是对译者翻译能动力与翻译思维的考验。但语言表征只是认知的窗口,显露出概念化过程之一隅[3],为了探究转喻式翻译背后的认知操作及规律,国内外学者进行了不同维度的翻译转喻研究。Tymoczko[4]从宏观视角分析了创造的或局限的翻译所体现出的转喻性,提出译文与原文之间的转喻关系可形成一种“元转喻语言”。Rydning[5]用概念整合理论阐释了翻译过程中译者的转喻概念化 (translators'online metonymic conceptualization)。卢卫中等[6]则从微观的语言视角探讨了“替换”翻译方法中语言转换的认知机制。谭业升[7]基于多样的转喻图式-例示级阶探究翻译转换过程。韩炫和王斌[8]则从范畴化和认知语法角度探寻翻译转喻的理据。目前的翻译转喻研究在理论模型构建及认知阐释等方面已有探索,但对于翻译转喻研究方向和研究对象的界定说法不一,虽已有研究者将概念整合与概念转喻结合用于翻译转喻研究,但尚未有研究结合概念整合理论和概念转喻理论构建组合式的理论模型,将翻译转喻背后多样化的转喻邻接关系更加具象地呈现出来。无论原文是否为转喻表达,都有可能在翻译过程中形成转喻式翻译。原文为转喻表达的案例在转喻的翻译研究中被多次研究探讨,但是对于原文非转喻表达的转喻式翻译的研究还有待补充和进一步探索。在前人研究的基础上,笔者基于对翻译转喻研究界定问题的讨论,沿用转喻本体研究中的分类理论,结合概念整合-概念转喻组合的理论模型,聚焦原文不是转喻表达情况下的转喻式翻译,以微观语言层面的转喻为主,分析原文非转喻表达情况下的转喻式翻译所涉及的不同转喻邻接关系,阐释其中的认知操作。

二、翻译转喻的界定

Tymoczko[4]41-57提出“翻译转喻”(metonym of translation)以及“翻译转喻学”(metonymics of translation)。由于转喻思维已经在不少翻译研究中突显出来,但关于翻译中涉及的转喻以及借助这些转喻思维构建译文的元语言尚未形成,Tymoczko[4]278-298因此提出了“元转喻学”(metametonymics),其中的转喻既涉及宏观文化层面,也包括微观语言层面,但是Tymoczko的研究并未形成完善的元转喻学理论体系;谭业升[7]在探讨转喻和翻译问题时曾使用“转喻翻译”囊括转喻与翻译结合研究的两种研究方向;吴淑琼[9]将两种研究方向区分为“概念转喻与翻译”和“转喻的翻译”;卢卫中[6]将翻译在微观语言层面的转喻问题分为两类:探究源语言中的转喻如何翻译,以及探究翻译过程中的转喻,并由此将术语进一步界定为“转喻翻译”(translation of metonymy)和“翻译转喻”(translating metonymy)。“Translating metonymy”相比“metonym of translation”更加突显了过程性,却也可能因为词性的歧义造成读者的理解偏差;关家玲和韩梅[10]将两类研究界定为“转喻翻译”(translation of metonymy)和“翻译转喻”(metonymic translation),认为“翻译转喻”重点在于利用概念转喻理论指导翻译。

一方面,关于翻译转喻研究的不同说法(metonymy of translation,translating metonymy,metonymic translation)反映出不同的研究侧重点,名词能够凸显事物,形容词倾向于凸显简单的非过程性关系,而动词则主要凸显复杂的过程性的关系[11];另一方面,翻译转喻研究存在不同的说法也从一定程度上反映出研究对象的范围或者说翻译转喻研究所针对的语言现象的界定有待明确。

翻译转喻研究所针对的语言现象的界定与其研究术语的界定一样,尚存在模糊性,且两者相互影响。Brdar和Brdar-Szabó[12]探究转喻与翻译的关系时提出了“Translating(by means of)metonymy”这一说法实际上指出了翻译转喻研究的对象是所有借助转喻的思维方式实现的翻译;谭业升[7]提出“从原文无转喻到译文有转喻”是过去的转喻翻译研究中忽视了的转喻现象,此处转喻翻译是两种研究方向的笼统说法,实则意指翻译转喻研究;卢卫中[6]研究中所选的例文既涉及原文本身是转喻表达,又涉及原文非转喻表达的情况;关家玲和韩梅[10]在翻译转喻研究部分选取的案例分为“原文无转喻译文为转喻表达”以及“原文无转喻译文也无转喻”,这与其研究前提“翻译转喻研究应忽略原文中是否存在转喻语言”尚未完全契合;王斌[13]提出“借代式翻译”,借代是metonymy的另一种译文,过去作为一种修辞手法为国内研究者熟知,“借代式翻译”这一概念不限定原文是否是借代式的修辞表达。

基于以上研究可知,翻译转喻研究探索的是翻译中的转喻思维,故不限定原文是否是转喻表达。因此,本研究讨论的基础是将转喻思维无论是运用在识解原文还是建构译文,或是这之间难以划分的阶段,单次或多次、连续或间断,这样的翻译现象均称为“转喻式翻译”。由此,转喻翻译(translation of metonym)和翻译转喻(metonym of translation)作为转喻翻译研究(study of metonym translation)的两个研究方向,前者的研究对象仅限于原文是转喻表达的情况,而后者不限定原文是否是转喻表达,而是强调翻译中任何阶段运用转喻思维,也就包括识解原文的转喻表达。可见,两者的研究对象不是二元对立,也不是部分交叉,而是前者的研究对象真包涵于后者的研究对象,且这些翻译案例都是转喻式翻译。本研究基于此观点选取和分析案例,研究探讨翻译转喻的认知机制。

翻译转喻研究中对于目标案例的判定和分类与转喻本体探究一样,都难以避免主观判断的问题且视角不尽相同,不一样的视角侧重解决不一样的问题。谭业升[7]基于共时共现和历时承继两种类型的转喻邻接关系阐释了转喻图式-例示级阶与翻译转换之间的关联;吴淑琼[9]探究概念转喻与翻译的关系时提出了概念转喻作为一种翻译策略的三种情况;卢卫中[6]则基于矩阵域与次域、次域与次域来划分翻译过程中的转喻关系。本研究的讨论依据Radden和K vecses转喻邻接关系的两种基本模式及其派生出的转喻关系,分析原文非转喻表达的情况下不同转喻式翻译触发的转喻邻接关系的类型和认知操作。

三、概念整合-概念转喻与翻译转喻

将转喻式翻译现象形成的过程分解成共时维度上突显过程和突显结果的两个部分,翻译过程中当转喻思维被调用,邻近性概念被激活,概念转喻理论有助于呈现转喻式翻译的结果,概念整合理论则适用于剖析创造性概念的生成动因,并展现构建过程。在意义生成和建构时,将两者结合有助于展现翻译转喻的过程性和整体性,转喻认知机制模型作为结果表征,概念整合网络模型作为过程表征,前者如电影中的远景镜头,后者如特写镜头,将两种镜头叠加呈现,构建组合式理论模型。

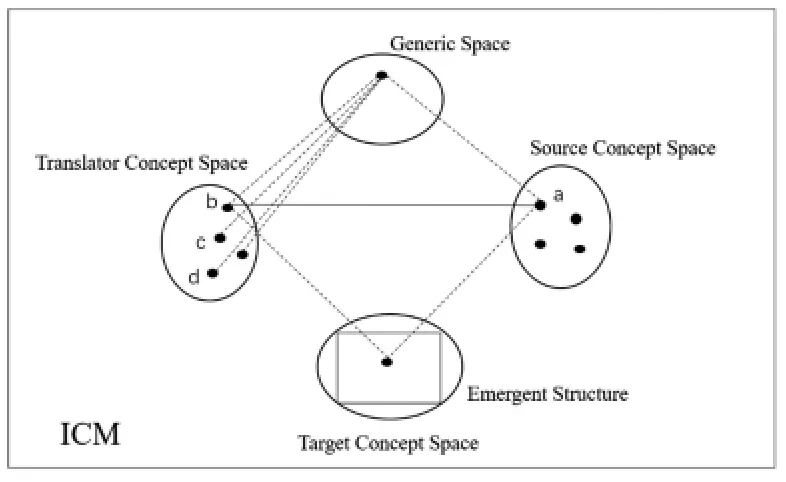

(一)概念整合的典型模型

概念整合理论旨在揭示概念的生成机制和动态化的建构过程。该理论的基础是Fauconnier等[14-15]关于心理空间的研究,并由Fauconnier与Turner[15-16]共同提出。心理空间中的表征包括说话人对实体和关系的感知、想象、记忆和理解。但是,心理空间只能临时汇集信息,很难呈现语言表征背后的认知过程,心理空间之间的相互映射与关联是认知的关键。基础的概念整合模型[16](见图1)中两个信息输入空间可输入概念信息,类属空间从输入空间中提取共通的概念结构,进而投射至合成空间,即信息整合后的创新概念,概念整合模型的核心,为层创结构。

图1 概念整合理论模型

(二)概念转喻的操作机制

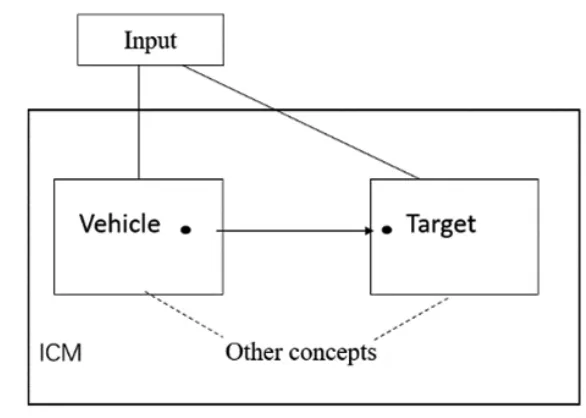

转喻是人类思维方式之一。Langacker[17]认为转喻的是认知参照点现象,转喻表达可以通达理想目标,转喻因此能够架起心理桥梁。Radden和K vecses[18]认为转喻是某个概念实体为同一认知域或者理想化认知模型中的另一概念实体提供心理通道的认知过程,涉及同一理想化认知模型(ICM)中的“整体和部分”或者“部分和部分”的关系,始源(vehicle)和目标(target)的关系是邻近性的,前者为后者提供心理可及,其转喻操作机制如图2所示。

图2 转喻操作机制

其中,理想化认知模型指某一社会文化环境中个体对某个或某些情境中相同经验的综合,是整合后的完型结构。Radden和K vecses[18]认为转喻依据理想化认知模型中始源(vehicle)与目标(target)的关系,提出转喻关系的两种基本模式为:(1)ICM整体与其部分之间;(2)同一个ICM中不同部分之间,并在行为、事物、尺度/量度(scale)、事件、范畴、致使/因果(causation)等ICM中衍生出更多转喻关系。

(三)翻译转喻的概念整合模型

翻译活动涉及原文文本的综合以及译文文本的分析问题。在综合与分析过程中,译者通过概念化意象图式整合不同概念形成新的表达。转喻式翻译作为特殊的翻译转换,过程中转喻思维被调用并概念化形成译文表达,为了探究语言表征背后的认知操作,已有研究者将范畴化、认知语法、概念转喻、概念整合等理论应用于翻译转喻研究。Rydning[5]探究译者转喻概念化过程以及胡杨和梁燕华[19]基于概念转喻和概念整合理论分析浅近文言文不同转喻表达如何翻译。胡杨和梁燕华的研究尽管指向转喻表达的翻译研究方向,但同样启发了本文的翻译转喻研究。将转喻式翻译共时维度上的过程和结果两个部分用转喻认知机制模型和概念整合网络模型表征出来,由此构建一种远景与特写相结合的理论模型。认知翻译学研究已构建翻译过程基本的概念整合模型,其中译文信息空间和译者信息空间均为输入空间,译文信息空间为合成空间。本研究以此为基础,构建原文非转喻表达情况下的翻译转喻概念整合模型。

如图3所示,概念整合能力与转喻思维在同一理想化认知模型(ICM)中协同作用。在原文并非转喻表达的情况下,译者从原文信息空间中提取出目标信息,作为翻译转喻过程的目标(target),在此基础上译者“解剖”原文的上下文、句法以及逻辑等信息,探寻恰当的转喻邻接关系,激活并提取译语社会规约下能够通达原文信息空间概念的表达方式,即在某一种理想化认知模型中凸显出合适的始源(vehicle),并在层创结构中反映翻译转喻思维的结果,也就是始源通达目标的过程。类属空间对原文信息空间与译者信息空间共有抽象关联进行提取和组织,引导关联信息的整合,最终选择性投射至合成空间。依据Radden和K vecses转喻关系的两种基本模式:(1)ICM整体与其部分之间;(2)同一个ICM中不同部分之间及其在行为、量度(scale)、事件、范畴等ICM中派生出多种转喻邻接关系,图3中的理想化认知模型的类别具有多样性,翻译转喻的种类也因此具有多样性。

图3 翻译转喻的概念整合示意图

四、《我写小说的道路》翻译转喻认知机制

Tymoczko[4]282认为翻译转喻涉及翻译过程中微观语言层面和宏观文化层面,本研究主要探讨在原文并非转喻表达情况下,微观语言层面的翻译转喻认知操作。分析案例选自张培基英译《中国现代散文选集》[20]中章回小说大师张恨水的散文作品《我写小说的道路》。以《我写小说的道路》的翻译为例,运用翻译转喻的概念整合理论模型,分别探讨转喻式翻译中ICM整体与其部分之间触发的事件转喻和度量转喻,以及同一ICM的不同部分之间触发的因果(causation)转喻和行为(action)转喻①。

(一)ICM的整体与部分

1.“事件”(event)式翻译转喻的概念整合过程

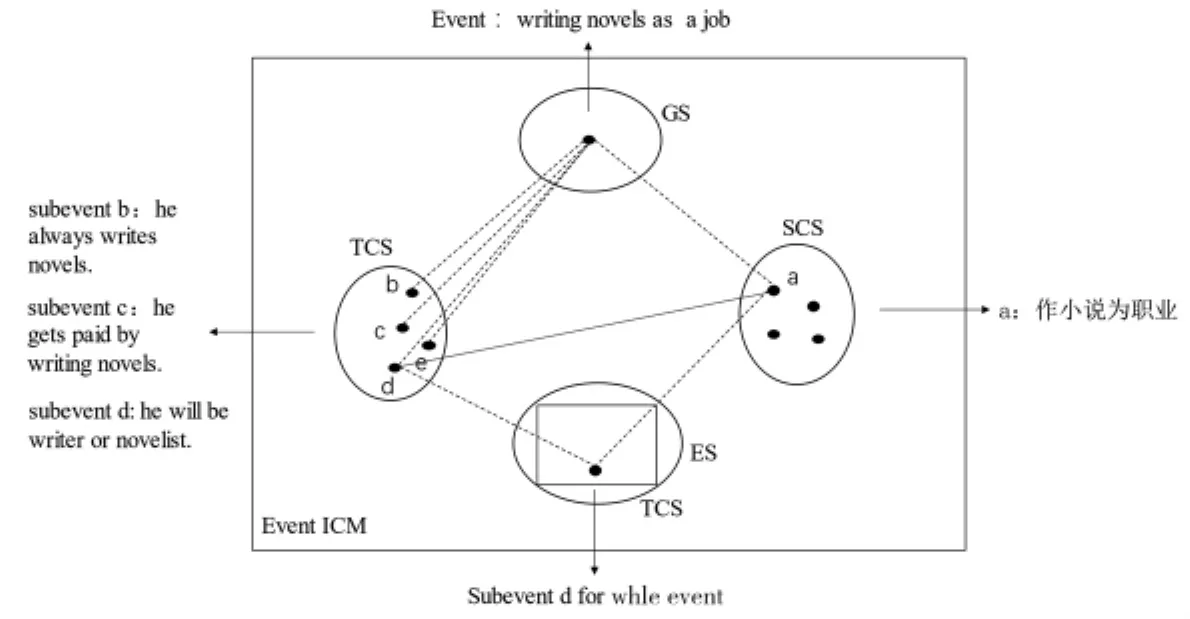

在事件ICM中,事件作为整体可为其中某一次事件(subevent)提供心理桥梁,某一次事件也可以作为认知参照点,通达事件整体[4]17-43。事件ICM由各个阶段、各个维度的次事件构成,比如“辞职”事件包括离开工作地点、卸去职责、离开岗位和提交辞呈等次事件,且特定场景中可能催生特定的次事件。例1所示为借助事件转喻思维实现翻译转换的过程。

例1原文:至于作小说为职业,我根本未曾想到。(《我写小说的道路》张恨水)

译文:And I never thought of myself becoming a novelist.(张培基译)

例1中原文表达为“至于作小说为职业,我根本未曾想到”,翻译过程中“作小说为职业”这一非转喻表达被译为“becoming a novelist”,从文字表征上看,作者将“职业”这一信息替换成“小说家/写小说的人”。如图4所示,原文信息空间中的概念a“作小说为职业”被视为整体事件。整体事件通常具有概括性,对于特定情景下的需求,整体概念难以突显某一方面的细节和特征。从整个文段以及文章的主旨出发,做了写小说这件事情并不是原文意在突出的方面,而是旨在表明写小说的行为帮助作者最终成为了一个专写小说且以此谋生的人,意在突出这一过程的出乎意料。因此,“作小说为职业”作为事件ICM整体触发了译者信息空间中不同的次事件,如次事件b:经常写小说;次事件c:依靠写小说获取收入;次事件d:成为作家/小说家,等等。原文信息空间中的整体事件概念与译者信息中不同的次事件概念在类属空间中以整体与部分的关系结合,并呈现出彼此之间的关联,同时参照类属空间中的抽象联系,原文信息空间和译者信息空间中的概念结构选择性的组织并投射至合成空间。例1中原文信息空间中的概念结构a“作小说为职业”与译者信息空间中的概念结构d“becoming a novelist”共同映射至译文信息空间,即译者在不同次事件中选用“成为作家/小说家”作为被突显的始源(vehicle)去通达作为目标(target)。在事件ICM中触发了次事件(subevent)通达整体事件(the whole event)的转喻邻接关系。译者在面对非转喻表达的文本信息时,能动地运用了转喻思维,虽然只突显了原文非转喻表达当中的一个侧面,但是帮助了译文读者的阅读体验更加靠近原文。

图4 例1“事件”式转喻翻译的概念整合过程

2.“度量”(scale)式翻译转喻的概念整合过程

量级是对概念实体的等级划分,含最高级和最低级,所有被标量的元素构成了度量ICM。度量ICM中最典型的转喻关系是整个量级通达最高级或者最高级通达整个量级[4]17-43。例2所示为利用度量转喻思维进行翻译转换的过程,本文尝试对其中转喻思维操作的概念整合过程进行分析。

例2 原文:我在十一二岁,看小说已经成迷了,十四五岁我就拿起笔来,仿照七侠五义的套子,构成一个十三岁的孩子,会玩大铁锤。(《我写小说的道路》张恨水)

译文:I became engrossed in reading fiction when I was 12.At 15,I wrote a story patterned after Seven Swordsmen and Five Gallants.I did it like I was a small kid having the audacity to wield a heavy iron hammer.(张培基译)

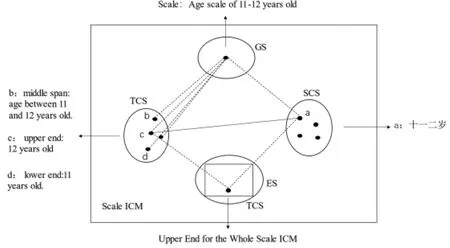

中文相对英语而言有更强的模糊性。汉语的模糊表达如“十一二岁”“三两个”“七八斤”等概念结构并非仅仅是两极及其之间的概念,有可能向外延伸,因此所指不明,边界不清晰。例2中译文用清晰的概念结构“12”替换了模糊的表达“十一二岁”。如图5所示,原文信息空间中概念结构a在译入语中没有与之对等的表达,而翻译过程通常会遵循认知经济原则,可以将汉语中的模糊表达“十一二岁”近似看作一个度量ICM,十一岁至十二岁之间所有被标量的部分以及两个极点共同构成ICM整体。译者信息空间的概念结构b表示除量表两级之外任何被标量的部分;概念结构c代表量表的最高点“十二岁”;概念结构d则为最低点。原文信息空间中的概念a与译者信息中不同的概念b、c、d等同在一个ICM中,两个信息空间中的概念结构类属空间中以度量整体与组成部分的关系结合,由此触发度量转喻思维。汉语表达用“大”“高”等去表示尺寸和高度,英文表达中同样有old表示age,以及fast代表speed,可见一般认知规律是突出量表的最高点来代表整个量表。因此原文信息空间和译者信息空间中的概念结构虽无直接对应但是处于同一个ICM中,依据类属空间中的抽象联系,选择性关联和投射至合成空间。译者信息空间中的概念结构c“12 years old”作为被突显的始源去通达目标,在层创结构内形成最高点(upper end)代整体量表(whole scale)转喻,是ICM整体及其部分之间的转喻邻接关系。接着,层创结构中的概念实体“12 years old”成为新的缩减(reduction)ICM中的目标(target),在缩略(reduction)ICM中,概念结构“12”(part of a form)作为认知参照点,通达概念结构“12 years old”(the whole form)。

图5 例2“度量”式转喻翻译的概念整合过程

例2中值得注意的是,在原文并非转喻表达的情况下,例2转喻式翻译触发了两次不同的转喻思维,基于汉语的模糊性表达,度量转喻思维被触发,量表中最高点用于通达整体量表。同时,最高点概念在译文语言文化规约中触发缩略转喻思维,并最终形成原文非转喻表达而译文是转喻表达的转喻式翻译。可见译者首先熟悉源语与目的语的表达之间的差异,能动地运用转喻思维跨越差异带来的误解,同时熟悉译文语言本身的转喻习惯,再次运用转喻思维进行概念化。

(二)同一ICM的不同部分

1.“因果”(causation)式翻译转喻的概念整合过程

因与果可以彼此互推,因此因果ICM中不同部分之间的转喻关系通常是可逆的,比如起因和结果、现状和导致现状的因素、动机以及动机的由来,这些成对的概念都可以是因果ICM整体中的组成部分,并在特定情景中借由其一通达其二,形成部分通达部分的转喻邻接关系[4]17-43。

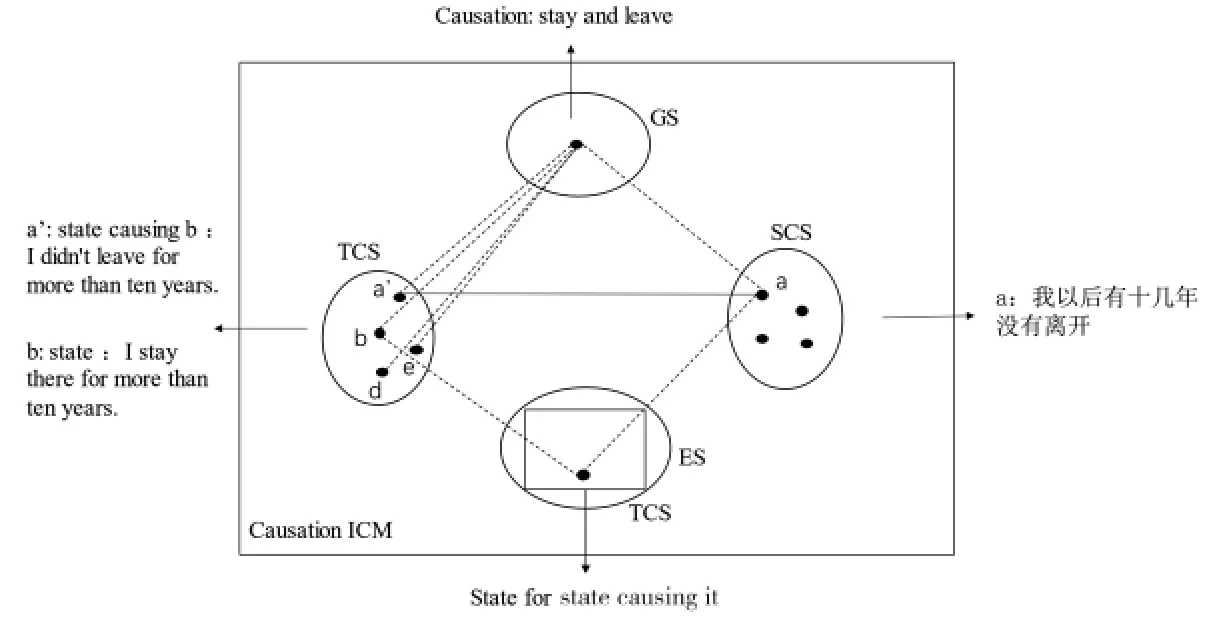

例3 原文:这年下半年,我到了北京,以后有十几年没有离开。(《我写小说的道路》张恨水)

译文:In the second half of the year,I went to Beijing,where I was to stay for more than ten years.(张培基译)

从句子结构层面上看,例3中译文用正说表达替换了原文的反说表达,在翻译技巧层面常被视为句子结构层面的正说反译和反说正译。究其背后的认知理据,如图6所示,原文信息空间中的概念结构a“我以后有十年没有离开”在译语中的对应概念结构“I didn't leave for more than ten years.”不合乎译语的语言文化规约,因此翻译过程基于目的语与源语之间语法规约的差异,将原文信息空间中的概念结构a视为“离开与停留”因果ICM的组成部分,触发因果ICM中的转喻邻接关系。译者信息空间中概念结构a'与原文信息空间中的概念结构a在形式及意义上对等,译者信息空间中的概念结构b与原文信息空间中的概念结构a在形式上互逆,意义上形成因果关系。两个信息空间中的这些概念结构之间的关联借由类属空间呈现,在特定文本情景以及语法规约下选择性地投射至合成空间。最终将译者信息空间中的概念结构b“I stay there for more than ten years.”视为认知参照点,为通达原文信息空间中的目标概念a“我以后有十年没有离开”架起心理桥梁,在层创结构内形成现状(state)通达缘由(state causing it)的转喻思维,是同一ICM中不同部分之间触发的转喻邻接关系。从文字表征上看,例3运用了替换翻译技巧,在句子结构层面实现了反说正译的替换。从语言认知视角来看,译者在处理非转喻表达的原文信息时,能动地运用转喻思维,在认知层面掌握了概念信息之间的关联,实现了既能恰当地通达原文概念又能符合目的语语法规约的转喻式翻译。

图6 例3“因果”式转喻翻译的概念整合过程

2.“行为”(action)式翻译转喻的概念整合过程

在行为ICM中,行为动作本身(action)不代表整体认知模型,而是与行为发出者、受事者、使用的工具、方式、结果、动机等同为ICM整体的组成部分[4]17-43。不同部分之间,由于特定情景中不同的突显需求,行为ICM中可形成不同的部分通达部分的转喻邻接关系。

例4 原文:有时我把图摊开来,他们哈哈大笑。(《我写小说的道路》张恨水)

译文:And they would be greatly amused when I sometimes showed them the illustrations.(张培基译)

例4从文字表征上看,原文信息“我把图摊开来”被替换成“I sometimes showed them the illustrations”。认知理据如图7所示,原文非转喻表达“有时我把图摊开来”在翻译过程触发了行为ICM中的转喻邻接关系。原文信息空间的概念结构a在译入语中有对等表达a“I spread out the picture.”,但在例4的上下文语境中,概念结构a与后文中“给大家讲故事”关系密切,因此此处对等的语言形式难以让目的语读者获得与原文读者相近和贴和的阅读体验,由此触发了转喻思维。原文信息空间中的概念结构a指摊开图这一行为本身,属于行为ICM中的一部分,译者信息空间的概念结构b是行为ICM中表示结果的一部分,在语言形式上是概念a的被动表达,概念结构c代表发出此行为的动机。概念a与相关概念b,c,d等同在一个行为ICM中。两个信息空间中的概念结构在类属空间中以行为本身与结果、行为本身与动机等关系结合。基于这些关联,并结合下文“讲述故事”的情节发展,概念结构之间的关联组织投射在层创结构中,即表示行为动机的概念结构被选为始源,提供认知参照,目的是通达表示行为本身的概念结构a,因此层创结构内突显的是动机(motion)通达行为(action)的转喻邻接关系,发生在同一ICM整体的不同组成部分之间。而最终译文表达中用“illustrations”替换了“pictures”,前文已经出现该转换,这一转喻式翻译涉及范畴-属性(category-and property)ICM中的转喻邻接关系。范畴整体“画”有诸如尺寸、主题等属性,其中概念结构“illustrations”是在讲故事过程中以图画为佐证的特定情景下,需要突出的特定属性,因此用概念结构“illustrations”作为始源去通达目标,形成了显著属性(salient property)通达范畴本身(category)转喻关系。由上述分析可知,例4翻译过程触发了两次转喻思维,值得注意的是其中如图7的层创结构中所示的动机(motion)通达行为本身(action)的转喻邻接关系,并没有包含在Radden和Kvecses的转喻理论体系中,但是却可以出现在译文与原文之间形成的一种“元转喻语言”[4]278-298当中。

图7 例4“行为”式转喻翻译的概念整合过程

五、结语

本研究构建翻译转喻的概念整合理论模型用以分析张培基译的《我写小说的道路》,聚焦原文非转喻表达情况下的转喻式翻译案例,在概念转喻和概念整合双视域下还原不同转喻邻接关系在翻译过程中的认知操作。研究发现,(1)在原文表达无转喻的情况下,不同的语境需求触发不同的转喻思维,因此出现涉及不同转喻邻接关系的转喻式翻译;(2)本文讨论所构建的翻译转喻的概念整合理论模型能在一定程度上呈现出翻译中触发不同转喻邻接关系的动态过程,且具有以下特征:a.翻译转喻的概念整合理论模型所示的认知操作在某一转喻式翻译当中既可以单次触发也可以多次触发;b.翻译转喻的概念整合理论模型不仅可以阐释词汇层面替换翻译中的转喻思维,也适用于句子结构层面正说反译以及反说正译中的转喻思维;c.翻译转喻的概念整合理论模型虽然基于Radden和K vecses的转喻分类思路,但是不限于此,转喻式翻译触发的转喻邻接关系可以超出原有理论体系范围。译文与原文之间形成的“元转喻语言”体系不能完全依据现有的转喻理论。本研究存在的主要不足:增译、减译、替换翻译均有可能触发转喻思维,但本文的讨论仅涉及了词汇和句子结构层面的替换翻译;不论原文是否为转喻表达,都可能在翻译中触发转喻思维,但本文的讨论只涉及了原文非转喻表达的情况,若要进一步探索译文与原文之间形成的“元转喻语言”,需要更加全面和体统地研究和探讨。

注释:

①本文的讨论参照王斌提出的概念“借代式翻译”,将转喻思维不论是运用在识解原文,还是建构译文,或是这之间难以划分的阶段,单次或多次,连续或间断,这样的翻译现象均称为“转喻式翻译”。