木构创新与空间传承

——从抱珠楼谈起

以宁波慈城抱珠楼改造设计为出发点,探讨王灏及佚人营造事务所近年来对新木构的探索与研究。在项目背后,是建筑师对中国传统木构与空间遗产的当代转译,通过对历史性、乡土性建筑及结构的设计实践,建立空间哲学体系。

Taking the design of the renovation of Baozhu Building in Ningbo Cicheng as a starting point,the exploration and research of new timber structures by Wang Hao and the Untitled Architects in recent years are discussed in this interview.In these projects,the architect completes the contemporary translation of traditional Chinese timber architecture and spatial heritage,which establishes a spatial philosophy system through the design practice of historic and rural architecture and structures.

1 抱珠楼项目始末

AT:

抱珠楼是慈溪老县城内一座历史悠久的私人书院,一开始是什么样的背景和故事吸引了您?

王灏:

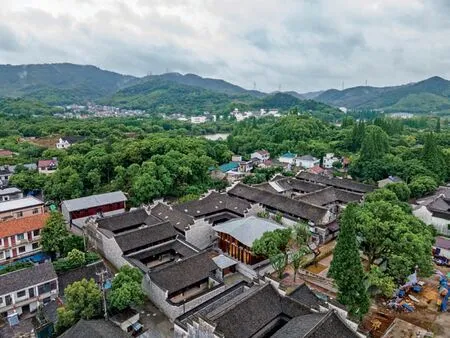

慈城(慈溪老县城)是宁波市江北区一个非常迷人的小城,三面环山,一面临江,上风上水,曾一度是宁波最富有的县城之一。现在,它的整体格局分为东城和西城,由中间一条南北向的解放路区隔开。在东城,政府投入大量资金对老建筑进行了修缮,并邀请了一批非常优秀的专家、学者作为顾问,使得东城焕然一新,成为旅游区。西城则保持着市井之地,其中仅有1/3新建或改建的民居,大部分建筑是在20世纪60—70年代建设的自建房(多为3~4层),可以说是低层高密度,就像北京老城的胡同一样,有大量老百姓非常自由地生活在那里。可以看到,慈城也反映出中国城市发展的典型特征。

抱珠楼坐落在西城的西北角,周边原本有一些老房子,但在20世纪50年代被拆除了。西城的房子要么是混凝土建筑,要么是自建房,而抱珠楼是唯一一个木结构的建筑群,且曾经是当地大户人家(清道光年间冯氏后裔冯本怀)的私家藏书院,和天一阁类似,还有名人居于此,因此显得十分珍贵。

在我们接触这个项目之前,政府已经修复了区域内残破的老房子,但保留了原有结构。当时,政府已不再满足于修旧如旧的设计思路,希望尝试一些全新的做法。2017年,因为我们一直在做新木构研究,赵辰老师特别推荐我们参与这个项目。恰逢其时,我们非常幸运地介入了抱珠楼的设计改造工作。据了解,此前已有很多建筑师参与过慈城的项目,但都没有很好地完成自己的想法。

AT:

在接手这个项目时,基于抱珠楼原本的型制和格局,您最初的思考是怎样的?

王灏:

当时,抱珠楼项目被当作文保建筑进行修缮,难度很高,还存在很多固定思维。院落内原本有四栋楼,我们只保留了比较完整的建筑,改造了两栋,又新建了两栋。一号楼是原抱珠楼的本体;三号楼是水文地质大队的仓库;四号楼是一栋H形老旧民居。古树广场的位置原本也是一栋老房子,但被烧毁了,我们对其进行了修复。

对于新建筑的布置我们想了很多办法,在仔细研究空间布局后才确定了最终的形式,并补充了相应的功能。一号楼被用作展览和阅读空间;二号楼中增加了藏书功能;三号楼被拆除并改造为院落中核心的四面厅,作为接待空间和报告厅;四号楼是图书馆。三号楼、五号楼、六号楼用三种不同形式的新木构对原有结构进行了补充。这样,主入口花园、临时展厅、主阅览大厅、一般阅览室和后花园与藏书楼最终形成了一个新的组团关系。

在院落布局上,我们对三号楼以及古树广场的区域思考了很久。原来有两点想法,一是希望新建的三号楼和传统合院南北向的逻辑保持一致;二是希望取消三号楼与古树广场之间的道路,将广场纳入图书馆地块。但由于这一做法需要将车行道变成人行道,遭到了周边居民的反对,最终古树广场还是成为了公共广场,这是项目中的一个遗憾。但是,在抱珠楼与广场之间,我们以像木梁一样交叠的围墙营造与老围墙不同的气质,带着木构的影子,使整个混凝土建筑回归到木结构的基因里去,避免脱离整个语境太远。以木材作为几个标志性单体的主要建材,体现文化传承的价值,这也正是木结构的内在基因。

抱珠楼鸟瞰 © 赵赛

抱珠楼院落(改造前) © 佚人营造建筑事务所

抱珠楼院落楼栋分析(改造后) © 佚人营造建筑事务所

抱珠楼所有楼栋的功能都是公共的,计划由当地政府运营。其实政府原本与冯骥才先生约定将这里命名为冯骥才图书馆,但后来因为种种原因还没有完全确定。

AT:

传统藏书楼空间令人神往,项目中藏书楼的设计考虑了哪些传统因素,又有何创新?

王灏:

中国各地传统藏书楼的形式都很相似。它一般位于院落的最后一进,由于一层容易受潮,藏书柜往往被设置在二层。藏书柜有特殊的形式,像衣柜一样做分隔,可以把书密封起来防止受潮。尽管如此,在江南地区,每年过了梅雨季节还是会将书拿出来曝晒,将水气晒干后再重新收纳。因此,在参观了很多江南书院和文物古迹后,我为藏书楼总结了三个特点:一是位于二楼,二是以书柜的形式收纳书籍,三是每年有固定的晒书仪式。

抱珠楼院落内拥有藏书功能的主要是一号楼和二号楼。一号楼内部是传统的三开间形式,由于建筑原本采光不足,我们在室内介入了反光性较好的银箔材料,形成柔和的漫射光,希望以光线主导整个空间设计。作为文保建筑,一号楼原本的结构被保留下来,但我们将建筑格局重新布置,设计了一些现代建筑结构,并引入完全独立于老结构的“藏书箱子”概念。木质的书架展示柜,金属质感的展厅盒子,以及老建筑固有的肌理,清晰地划分出三个材料的层次。二号楼使用混凝土结构,以满足藏书库的防火性能要求。墙面使用木纹肌理混凝土,室内饰面未做过多处理,室外则在面向一号楼一侧的二层部分,在混凝土外包裹了一层木板。

木构部分对传统木构的形制与意象进行了拓展,结构设计在其中不仅实现“形似”,还以当代的结构设计理念完成“神似”的转换。

2 从传统意象走向现代木构

AT:

三号楼、五号楼、六号楼的新木构介入,既有传统空间意象,又有现代性的表达方式及连接方法,它们之间有何异同?

抱珠楼一号楼外观 © 赵赛

抱珠楼一号楼室内 © 赵赛

王灏:

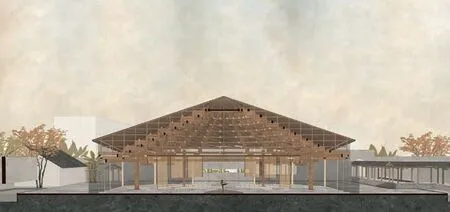

我们总共新建了三个亭子,三号楼是大亭子,五号楼、六号楼是小亭子,它们的风格很一致。

三号楼作为院落内的核心建筑,建造方式、布局等和周边建筑存在区别。我们希望在这个尺度不大的区域里,它能成为空间的主体。三号楼的平面由八根柱子限定,当地老百姓称其为“八角楼”。建筑主体为混凝土结构,一层的功能为前台、接待厅和阅览室,并布置了“八”字形的开放书架,天花部分同样使用银箔装饰。二层是报告厅,混凝土柱支撑着巨大的木质螺旋藻井屋顶。一层和二层通过一个楼梯联系,这里花了很多心思,中间通过一个圆钢柱与边上榫卯结构的踏步和钢板形成一个完整结构,非常稳定。整体屋面采用铝锰板材料,让这个多边形的亭子更从环境中跳脱出来。虽然看起来完全是一座现代建筑,但它的层高仍与周边的老建筑保持一致。这种做法会导致一些小问题,例如没有入口广场,但我们觉得这些小的牺牲是值得的,它为古城区近20年来造“老”房子的进程带来了“新”的转折。

三号楼的设计意象来源于南方传统建筑——四面轩,既有现代性,又四面通透,能够带来不同的景观体验。这一形式的代表性建筑是网师园的小山丛桂轩,四面全是透雕的窗户,四周种植不同树木,带来四面、四季都各异的景观。这让人联想到巴塞罗那德国馆,但四面轩的建造逻辑其实更进一步,不但考虑了空间的通透性,更考虑了景观、植物和人的互动性,甚至不仅是视觉的互动,更有嗅觉的互动,因为空气可以循环流动,桂花盛开时会飘香入室内,这就是中国传统建筑中对空间与身体关系的极致体现,用感性构筑一片天空。当三号楼二层的门窗全部打开时,空间完全开放,更加强调人与自然的关系。

三号楼的藻井设计参考了江南地区比较常见的形式,宁波人称其为“鸡笼顶”。由于古代木匠具有流动性,这种藻井其实在全国各地的古建筑中都普遍存在。它的结构原型源于2018年我在中国美术学院指导的毕业设计,在其实验模型上进一步发展。虽然形式类似,但结构完全不同,张准老师重新梳理力学构成,将其设计为传统木构件与现代结构的结合,在叠涩的基础上用拉索进行补充。最终的结构气质很符合我们的要求,既不完全现代,也不完全古代,而是介于二者之间。这种做法和我们经常使用的钢木结构不同,在中小型建筑中有它独特的魅力。

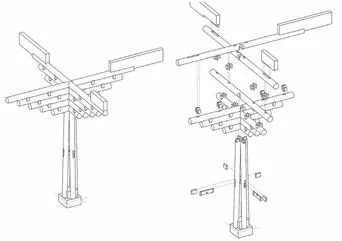

五号楼是入口空间,同样是四面厅的形式,并经过组织简化,变得更有现代性。四面的门可以全部打开,实现完全通透的效果。藻井是正交叠涩的木构,使用螺栓穿孔连接。这种正交的叠涩结构带有内拱作用,具有良好的受力能力。门的肌理做了专门的处理,与传统的竹丝台门做法类似,只不过我们把它变成了木板壁门。另外,门和屋面的转轴节点与木柱连接屋面的节点采用了同样的悬浮分离构造,弱化了立柱的结构感。

六号楼位于院落的最后一进,是伞状的小亭子,在后院的空间中承担着重要的角色。它的结构是独柱与拉索的结合,用一根柱子挑起整个钛锌板屋面。与三号楼和五号楼相比,六号楼尺度更小,但也更加开阔、通透。在这里使用现代连接构件不是因为纯榫卯结构无法实现,而是因为一旦出现结构创新,例如用一根柱子替代了四根柱子,便需要通过现代结构的理念将传统木构与创新形式相结合,重新组织构成方式。这里及三号楼中出现的拉索是基于同样的考虑,六号楼四角的拉索在维持结构稳定性及抗风方面都起到关键作用,拉索和钢连接件都是重新组织后的统一设计表达。

抱珠楼二号楼外观 © 赵赛

抱珠楼二号楼室内 © 赵赛

从古树广场看三号楼 © 赵赛

抱珠楼三号楼外观 © 赵赛

抱珠楼三号楼藻井剖面图 © 佚人营造建筑事务所

3 对结构性和传统村落空间的关注

AT:

抱珠楼改造设计与佚人营造以往的一系列建筑实践有一定连续性,是什么让您一直专注于传统营造与传统遗产的当代化?

王灏:

对我来说,一个好的建筑能让人心动、情动,让人忘记它的业主、功能、形式、材料等,是非常重要的。在这个时代,建筑师很苦恼,似乎被技术、业态、商业、流量等所裹挟。从近年密斯奖获奖项目不难发现,建筑师对个人情绪化的表达越来越少。其实在20世纪90年代或21世纪初,欧洲建筑师还是有很多个性化表达手法的,但现在却更多地服务于社会基本需求。在这个大背景下,大尺度的语言均由社会和公共性决定,建筑师自身变成了建筑中的小语言,这是欧洲建筑师的变化。

对中国建筑师而言,我个人认为在经过了21世纪初期的黄金年代后,难以再拥有强大的符号性语言。因为个性语言往往更偏向学院派,那些与建筑本体、建筑历史相关的内容比较深层,只有将其简化才能引起大众的关注。当前建筑设计的趋势下,建筑师的个性化正被慢慢逼到了墙角,只有在非常小型的或所谓流量建筑上,人们才能发现建筑师的个性语言。

我们常常说雅俗共赏,其实非常难。只有当你对个性化语言的操练、材料的掌控、空间的打磨已经游刃有余时,才能将成熟的语汇隐藏在身后,呈现更容易被大众接受的东西。优秀的建筑师对此驾轻就熟,拿伦佐x 皮亚诺(Renzo Piano)设计的天目里来说,不但市民很喜欢,建筑师也认为它的布局、结构都很成熟,虽然是网红项目,但兼具了大众审美与专业语言,大众其实很容易被打动。在欧洲现代建筑理论的滋养下,诞生了一群非常有经验的建筑师,他们有着完整的基于欧洲城市学的设计理念,所做的设计也带有明显的地域特征。

佚人营造事务所不太关注项目的流量,这可能和规模或期望展示的重点有关。我认为在当下社会中,那种乡土的、有历史感的,并且对结构或材料等本体性内容要求较多的建筑是很难做的,因为这就好比是医生讨论手术刀的形状,其实是大众很陌生的话题。但我认为对它的讨论非常有必要,这是一个专业的尊严所在。

基于上述对于建筑专业的理解,能够判断出佚人营造事务所的工作重点及目的。我们的作品都遵循着两条线索,一条是结构性,另一条是对传统村落空间的关注,二者都是非常重要的文化遗产。

抱珠楼三号楼一层室内 © 赵赛

抱珠楼三号楼旋转楼梯 © 赵赛

抱珠楼五号楼外观 © 赵赛

抱珠楼六号楼外观 © 赵赛

抱珠楼五号楼藻井细部 © 赵赛

抱珠楼六号楼结构连接方式 © 赵赛

抱珠楼五号楼结构示意图 © 佚人营造建筑事务所

抱珠楼六号楼结构示意图 © 佚人营造建筑事务所

我们已经花了大约10年时间进行建筑本体研究、木结构研究与转化等工作,对于历史性遗产的继承可能要再花10年。我们所做的是观察性研究,不会像写学位论文一样详细考据或进行实证堆积,更多是对传统建筑原型的个性化阅读,发现它的基本规律,并完成对现代项目的转化。这个思路与阿尔多x 罗西(Aldo Rossi)、詹姆斯x 斯特林(James Sterling)等20世纪70年代欧洲建筑师所做的工作非常接近,那时正处于后现代主义与现代主义的转换时期,他们做了很多补偿性工作,努力弥补现代建筑与传统城市在语言、材料、尺度上的割裂,希望现代主义建筑更有历史感,并与传统城市的关系更贴近。在这种社会环境的滋养下,产生了阿尔多x 罗西、伦佐x 皮亚诺、诺曼x 福斯特(Norman Foster)、彼得x 卒姆托(Peter Zumthor)等带有厚重情感性的建筑师,他们不是唯技术论者,在对待技术时都有自己独特的逻辑。我觉得这是建筑学知识体系中很重要的一部分,它让建筑师拥有了灵魂和情感,如果没有这种特质,我们很难判断一个建筑是否打动人。当建筑无法唤起大众任何情感记忆时,它将只是一件商品。

最近我们做了几个规模较大的项目,我第一次觉得日本新陈代谢理念更适用于中国,因为我们的历史遗产数量、城市规模、人口规模等都更符合新陈代谢的要求。这也意味着我们的很多营养并非来源于知识的参照,而是源于20世纪60—70年代的建筑师。这与我们所研究的聚落型空间存在关联,包括去年我做了名为“造村”的演讲,综合了那个年代建筑师的思想,但同时又针对中国村落提出了新的想法,比如要发展自身的建造能力。就像中国的书法能让人一眼就能分辨出字体一样,这种强烈的历史感会变成一种习俗,虽然我们无法轻易将它推而广之,但在事务所内部强调两点——全面性与彻底性(即生动性)。归纳村落的结构记忆,提取聚落原型,再创造全新的聚落结构,是我们始终坚持的路径。

4 从木构实践到空间哲学

AT:

传统木构在现代建筑中可能存在一些局限性,例如精确性不足、无法满足力学要求等。在教学、研究、实践的过程中,您是沿着怎样的脉络进行传统木构的现代传承的?

王灏:

木结构在中国拥有庞大、深厚的土壤,通过2020年“木构复兴”展览也可以看出,木结构是比较容易让中国老百姓雅俗共赏的。和混凝土或钢结构不同,中国人对木材有着悠久的认知历史,因此我们将木结构作为事务所主要的研究方向之一,也一直在摸索过程中。

我认为木结构很容易让人产生崇拜感,有着很强的材料魅力,就像很多人都会崇拜混凝土一样。但相比之下,木结构更具多样性,不仅是一种材料,背后还包含了一套复杂的建造系统,这为它创造了良好的发展前景。同时,木结构在很多中国传统建筑中都能找到类型和依据。我们非常幸运,在研究木结构历史的同时,也在这个建造的黄金时代拥有了实践机会,能够将想法落地,因而项目的建成能够促进我们继续思考,并不断发掘结构体系的巨大潜力。这种反馈会给人以希望,它没有任何末端感,而是充满无限可能。

粮仓室内结构 ©陈斌

前童润舍室内结构 ©陈颢

前童润舍叠梁束柱结构分解示意图 © 佚人营造建筑事务所

木构复兴展览作品:编木拱 © 朱晓城

在实践过程中,我们首先选择了开放式的公共建筑或民居,通过这种方式先建成一些房子。目前我们的第一批想法已基本全部落地,2022年会陆续有3~4个与抱珠楼规模相当的建筑完工,到那时可以对江南木构展开新一轮探讨。在此之后,我们将转向大型公共建筑的设计与建造,当建筑的尺度发生巨大变化,相应的处理方式也会做出调整。在未来几年会有7~8个与木构传承、复兴相关的建筑陆续落地,其中不乏“木构复兴”展览以及建造学社中一些重要的结构原型。

木结构虽然存在致命的缺点,例如只适用于中小规模的建筑,或应对现代的功能及防火要求存在困难等,但它也有优势。我认为在未来,木结构会被大规模应用于公共建筑,因为它是绿色建筑的重要代表。木材在全球范围内是过剩的,定期砍伐才能更好地保育森林。

AT:

在“木构复兴”展览中,您多次提到气脉相通,木构似乎只是您将传统空间进行现代传承的表层结构材料。面对历史传统的营造,您的木构理想是什么?与人、自然相通的空间理想又是什么?

王灏:

我认为真正优秀的木构空间应该和聚落结合在一起,也就是说,要让木结构从室内空间走向室外空间。因为作为与大地融为一体的材料,木材可以自然降解,不产生任何垃圾,真正实现循环利用。

就单体建筑的建造工法来说,有一定局限和规律性,但我不希望执着于技术形式本身,那样只会设计出技术表现主义的建筑,这不是我的初衷。我希望单体建筑/结构成为整体空间体验中非常重要的组成部分,因此我们会更加关注室内与室外的整体性、建筑与布局的整体性,以及单体建筑中的木构做法,形成贯穿始终的设计哲学,这是我未来理想的方向。

我不会拘泥于建筑材料是否是木头,因为木结构本身有很强的“迷惑性”,对它的使用要多加小心。未来,我们的研究和实践的探索性可能会变弱,朴素感会增强。我始终认为技术应该服务于空间,因此佚人营造不会过多地沉迷于技术,更不会沉迷于木结构,而会更多地关注空间哲学本身。

AT:

稻田木构是以简单的单体建筑为基础,可以推而广之的建造方式。未来您是否会更多地尝试这种面向朴素、日常的营建?

王灏:

在中国传统文化中,越简单就越接近日常。稻田木构的“简单”并非真的那么简单,它采用了穿斗式的空间结构系统,只不过你可以忽略这一强大系统的存在。中国的传统民居就是如此,除了江南地区,黔东南、广东等地的民居也都是很简单、亲切的房子,它们不是主角,而是与环境融为一体的背景。

其实选择复杂、奢侈的体系或简单的体系取决于建筑的具体情况,民间的做法也是如此。在大尺度建筑中探索木结构的技术可能性时,就会不可避免地选择优质木材,并需要大量技术和造价的保证,但在处理民居或临时空间时就会比较随意。当然,在一些大尺度空间中可能会出现两者皆有的状态,既不是很随意也不是很官方,而是保持中性。

木构复兴展览作品:传统螺旋藻井 © 朱晓城

木构复兴展览作品:稻田木构 © 朱晓城

木构复兴展览作品:超级水乡 © 朱晓城

项目名称:抱珠楼

业主:宁波市慈城古县城开发建设有限公司

建设地点:浙江省宁波市慈城镇

建筑设计:佚人营造建筑事务所

主持建筑师:王灏

设计团队:郑敏、吴学鹏、张延雷

结构设计:张准(和作结构建筑研究所)

用地面积:5 089.63m

总建筑面积:3 280.66m

设计时间:2019.06—2020.05

建设时间:2020.04—2021.07