建筑结构一体化:从认识到实践

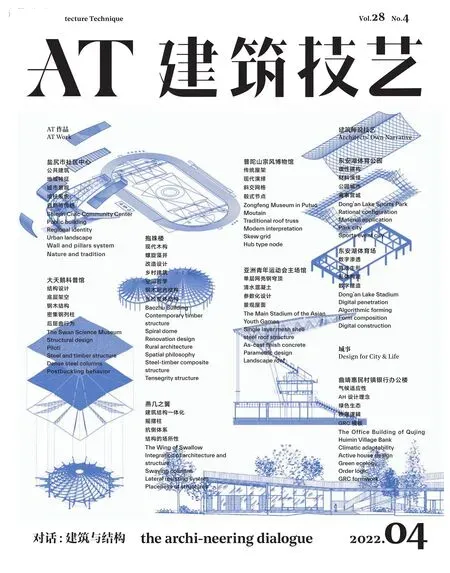

结构与建造在建筑表现上的不断创新,让人们重新审视结构在建筑学中的位置。华东建筑设计研究院有限公司(以下简称“华东院”)作为结构建筑学研究中心(ANDC)的联合创设单位之一,始终关注着建筑与结构的融合创新,并连续两届深度参与结构建筑学研究国际学术论坛。本次采访特邀华东院张俊杰院长,分享对建筑结构一体化的理解以及相关设计实践。

The continuous innovation of structure and construction in architectural expression makes people rethink the position of structure.As one of the co-founders of the Archi-neering Design Research Center(ANDC),East China Architectural Design and Research Institute (ECADI) has always been concerned with the integration of architecture and structure,and has consecutively participated in the International Academic Symposium on Archi-neering Design Research.In this interview,we invited Zhang Junjie,the director of ECADI,to share his understanding of the integration of architecture and structure and the design practice.

AT:

在当今高度融合的时代,建筑与结构的关系从根本上发生了改变,结构与建造的创新在建筑表现上也越来越多元,您认为今后建筑设计的发展趋势是什么?

张俊杰:

建筑与结构的融合是当今建筑学科中的热门话题,并且随着数字化技术的发展,建筑师与结构工程师的配合方式也在逐渐转变,并在融合上达成了共识。近年来,这一话题在国内也受到特别的重视,从“建筑结构一体化”“结构建筑学(Archi-neering)”“建构”这些词汇在建筑和结构各自领域的文章和论坛中越来越频繁的出现,可以得到验证。

建筑设计的过程涉及多专业、多阶段,关于结构和建筑关系的问题已经是老生常谈了。传统的、受限于技术手段的设计合作往往由建筑专业单向推动,如今随着数字化手段及技术的运用,建筑、结构、设备等专业的交互过程变得更高效、更频繁、更深入,从而实现形态、功能、结构的三位一体。

结构建筑学并不仅仅是结构与建筑的关系,而是建筑、技术、结构、建造共同融合的艺术,是以理性主义为原则,融合结构、设备等专业设计需求,并以之为创新触发媒介的建筑设计理念。这一理念的提出让我们重新思考建筑学的本源,它跨越了建筑、结构、机电等专业简单合一的状态,以达到一种互相渗透、激发本体创新的动态设计过程。

AT:

在建筑作品中追求建筑与结构的完美融合是一个永恒的话题,您认为什么样的建筑才算是建筑结构一体化的建筑?

张俊杰:

建筑存在数理逻辑、力学逻辑,表达力与美,毋庸置疑是一体化的。建筑结构一体化需要建筑与结构间的深度融合,它不是图形的交互,而是数理逻辑的交互与统一。这种融合并不是从开始就能顺利达成的,往往是建筑师和结构工程师不断磨合、逐渐靠近,才能最终实现。由于建筑师与结构工程师的知识背景、思维习惯、工作内容等均有不同,专业间的观念差异和技术误解仍普遍存在,因此对建筑与结构融合的判别也没有一个固定的标准。建筑结构一体化应当是高效、综合、全面的,其目标是消除结构对建筑形态、空间、细部不同程度的要求或制约,找到一种平衡。

当建筑造型简洁时,往往具有稳定性、规则性、对称性等特征。简洁建筑的结构合理性,也使得建筑方案的实现度更高。通过运用统一的肌理感,以结构外露的方式也能呈现出简洁的风格,设计摒弃了过多的装饰性元素,让观者的注意力更易集中于建筑的空间表现力上,传达出更具冲击力的视觉感受。当建筑造型复杂时,为了满足建筑的需求,结构进行适当的妥协,则可能简化设计和建造的难度,甚至带来形式上的创意。通过建筑与结构的一体化设计,充分挖掘建筑内部的每一寸空间,提升空间的利用效率。

真正好的建筑作品应该是建筑和结构完美融合的产物。建筑创作中体现结构的概念,结构的创新反过来支撑建筑更自由的想象,结构技术与建筑形式的完美融合使建筑更安全、更经济、更美观。我们期望通过这种建筑与结构的密切合作,促进技术与艺术的双向交流,为创作建筑与结构完美融合的作品提供更多的可能性。

AT:

您认为建筑结构一体化融合创新的基础是什么?

全过程设计-普陀山观音文化园 © 华东建筑设计研究院有限公司

张俊杰:

建筑结构一体化融合是未来的发展趋势,且有赖于新型建构、新材料、新技术的发展。实现这一目标需要从理论研究、人才培养、工程实践各方面不断努力。

随着技术的不断创新,新型建构决定着未来的发展方向,新材料的运用将会带来建筑的革新。纵观历史,结构体系的创新离不开新材料的问世。材料的发展趋势是低能耗、寿命长、绿色可持续、高效率和节能低碳,智能化产品将会越来越多,不断地适应新的生产力发展要求,实现建筑技术的可持续发展。例如,早期的玻璃多用于建筑围护结构中,但随着产品性能的不断改进,将高性能玻璃用作结构材料,成为现代建筑中的一个新亮点。

数字化技术带来的革新,使建筑与结构及其他专业可以基于同一平台实时互动、高效配合。应高度重视数字化、网络化、智能化对工程建造的变革性影响,实现工程建造向智能制造产业的转型升级,促进工程建造的可持续、高质量发展。

学科分化及实践中僵化的分工模式导致了各专业的分离。建筑与结构的融合对建筑师与结构工程师都有要求。建筑师进行建筑创作时需要判断结构体系的可行性,结构工程师进行结构设计时需要理解建筑创作的艺术性;建筑师提出形态和空间的创作意向,结构工程师提供多种可能性、效率分析及形态空间调整建议。整个过程是相互激发、螺旋上升的。

AT:

华东院作为中国知名的大型综合设计研究院,在建筑结构一体化上有哪些创新实践?

张俊杰:

华东院对建筑结构一体化的研究开始较早,在机场口岸、站城一体、文化旅游等诸多建筑类型中都进行了项目实践,并摸索出一套理念和方式。

在方案阶段,结构融入到建筑整体的创作过程中,两个专业在目标不明确、概念模糊的情况下广泛讨论,在思想碰撞的过程中,建筑需求逐渐清晰,结构形式逐渐确定。这样建筑结构共同参与方案设计的过程,也是一体化设计的一个方面。

普陀山观音法界位于东海之滨、浙江省舟山群岛朱家尖白山山麓,与普陀山隔海相望,总建筑面积约30万m,是集文化体验、艺术展示、文化交流以及观光服务等功能于一体的观音文化主题博览园。观音圣坛是观音法界的核心标志建筑,与普陀山岛慧济禅寺、南海观音像构成南北人文轴线,使得观音法界与普陀山相呼应,使朱家尖与普陀山佛教文化的有机统一。

观音圣坛的建筑创意参照普陀山普济禅寺的毗卢观音坐像,圣坛底部为莲花基座,中部以中国传统塔楼结构配合大面积背光,上层为毗卢帽和华盖,整体建筑给人以毗卢观音端坐莲台的想象力和视觉冲击力。

在建筑结构上,也有“须弥皆圆通”的创新。圆通大厅是现存佛教建筑里跨度最大的金属结构,同时也是面积最大的穹顶佛教场馆。圣坛基座部分的4根擎天巨柱将圣坛上部整体托起,使得圆通大厅从内外部都完美呈现了全貌。

以上只是一个华东院案例的分享,希望通过交流分享、智慧碰撞,与大家共同探索创新进步发展之路,努力促进行业数字化设计的进程。同时将以人为本、智慧理念、绿色可持续、全生命周期的建筑观作为新目标,为中国城市发展续写更加美好的篇章。

综合交通枢纽-港珠澳大桥口岸 © 华东建筑设计研究院有限公司

城市更新-上海南京东路201 号楼改造(艾迪逊酒店)© 华东建筑设计研究院有限公司

城市更新-上海外滩·中央 © 华东建筑设计研究院有限公司