论“语文”与“语言”“文字”的概念内涵及其关系

周金声, 戴汝潜

(1 湖北工业大学外语学院, 湖北 武汉 430068;2 武昌理工学院“一带一路”文化研究院, 湖北 武汉 430064)

任何学术交流和研讨都必须建立在一致的概念认知基础上,没有共同的概念认识就会造成各执一端、众说纷纭的混乱。目前国内语文学界就存在这样的弊端。有必要就学界常涉及的“语言”“文字”“语文”“中文”等概念加以厘清。因为很多词语或者只有中国才有,或者中西有异有同,不能盲目与世界接轨,有的还需要建立中国学术标准,才能真正与世界双向通轨,从而形成中华文化世界话语权。

1 对“语文”一词的历史回顾与反思

张之洞在1887年所呈《创设水陆师学堂折》中首次使用“语文”一词,其中有“挑选博学馆旧生通晓外国语文算法者三十名为内学生”“其水师则学英国语文”“其陆师则学德国语文”“语文但取粗通”等数句用到“语文”,虽然主要涉及外国语文,其“语文”二字的基本意思应该是指“语言文字”。[1]

在近代知识分子群体中最早使用“语文”一词也与“语言文字”紧密相连。1897年,梁启超在《论中国之将强》谈及赴美中国留学生学习外语情况时写道:“当其初达美境,于彼中语文一无所识,二三年后则咸可以入中学校。”[2]1903年邓实先生在《鸡鸣风雨楼独立书·语言文字独立第二》中指出:“一国既立,则必尊其国语国文,以致翘异而为标志。故一国有一国之语言文字,其语文亡者,则其国亡;其语文存者,则其国存。语言文字者,国界种界之鸿沟,而保国保种之金城汤池也。”[3]这里明确将“语言文字”“国语国文”缩略为“语文”,并将语言文字视作“保国保种”的关键。据张毅考证, 20世纪上半叶直到1949年前,“语文”一词在各种纸质媒体上使用已经十分普遍,鲁迅、阮真、王力、叶圣陶等一线学者都使用过“语文”,既有《语文》《现代语文》期刊,各种期刊标题中出现“语文”的论文也非常多,如《中国语文研究》(《新科学》1939年第1卷第2期)、叶华的《古代语文体系之探讨》(《国文月刊》1947年第61期),其中又以讨论语言文字改革的居多,如黎锦熙的《大众语文的工具——汉字问题》(《社会月报》1934年第1卷第5期)、《世界语与中国新语文运动》(《教育杂志》1937年第27卷第7期)等。《现代语文》1941年第9期上发表的《保卫民族语文》中使用“语文”一词达四十余次,该文指出“(日本)法西斯侵略者施行语文侵略和语文统治,反对民族语文发展”,提出要“保卫各民族的独特语文”。曹伯韩还对“语文”作了明确的概念界定:“语文是语言文字的合称,分开来说,平常所谓语言是口头的语言,而文字是书面的语言,后者以前者为基础,而实质是同一的[4]。可以说是最早对“语文”一词的界定。

“语文”第一次运用于教育领域,是在1904年张百熙、荣庆、张之洞所拟《奏定学堂章程》,其《学务纲要》规定“译学馆,意在通晓各国语文,俾能自读外国之书,一以储交涉之才,一以备各学校教习各国语文之选”。《译学馆章程》也有“令学外国语文者入焉,以译外国之语文”。[5]“语文”首先用于外国语言文字的课程。1905年,清朝在废除科举制度以后,开始办新学堂。设国文科,教授历代文言文。五四运动提倡白话文,国文课受到冲击,小学改设“国语”课,教材主要选用白话短文或儿歌、故事等,突出白话口语特点,而中学依然设国文课。“国语”“国文”课并存。40年代陕甘宁边区教育厅编辑审定的《初中国文课程标准草案》规定:“提高学生对大众语文和新社会一般应用文字的读写能力。掌握其基本规律与主要用途,获得科学的读、写、说的方法,养成良好的读、写、说的习惯,这是本学科的基本目的。”虽为“国文课”实际上明确强调“大众语文”和“读说写”综合性的目标[4]。 1964年叶圣陶先生在《答滕万林》的信里解释设定“语文课”的缘由时说:

“语文”一名,始用于1949年华北人民政府教科书编审委员会选用中小学课本之时。前此中学叫“国文”,小学称“国语”,至是乃统而一之。彼时同人之意,以为口头为“语”,书面为“文”,文本于语,不可偏指,故合言之。……其后有人释为“语言”“文字”,有人释为“语言”“文学”,皆非立此名之原意。第二种解释与原意为近,唯“文”之含义较“文学”为广,缘书面之“文”不尽属于“文学”也。课本中有文学作品,有非文学之各体文章,可以证之。第一种解释之“文字”,如理解为成篇之书面语,则亦与原意合矣[6]。

这里所说的“语文”明显与张之洞、邓实、曹伯韩等所用“语文”的含义是一脉相承的,就是指“国语——口头表达的语言”与“国文——书面表达的文字”统称。他后来又进一步解释说“为什么不叫‘语言’呢?口头说的是‘语’,笔下写的是‘文’,两者手段不同,其实是一回事。功课不叫‘语言’而叫‘语文’表明口头语言和书面语言都要在这门功课里学习的意思。”[7]明确强调口头表达为“语”,书面表达为“文”,“两者手段不同”,其本质都是表达思想,所以说“其实是一回事”。

但是后来学界理解出现了泛化多义。

首先,从西方语言学角度和引入中国翻译来看,一般认为“1916年F . de . Saussure的《普通语言学教程》(Cours guistigue Generale)问世,它标志着现代语言学的诞生。”[8]索绪尔在《普通语言学教程》第一章“语言学史一瞥”中把他之前的西方语言研究分为三个时期:第一个时期是古代希腊人所创建的“语法”研究时期。第二个时期是以文本研究为主要对象的19世纪比较语言学产生之前的文法研究,国内翻译称之为“语文学”,又叫“传统语言学”。第三个时期是“比较语法”时期。这里的“语文学”的含义大概是指以文法研究为主的学问。后来人们普遍认为十九世纪以后产生的现代语言学是真正的研究语言的学问,比如岑麒祥在《普通语言学》中说:“语言本来是自有人类社会以来就有的,但是运用科学的、历史的方法去研究语言事实,使语言的研究能成为一种真正的完整的科学却是19世纪头二十五年的事情。在这以前,一般人所做的都是一些零散的语法工作和语文学工作,而不是真正有科学体系的语言学工作。”[9]甚至有人认为“广义的语言学包括传统语言学和现代语言学。语文学就是语言学的一个部分。狭义的语言学指的是同语文学相对的现代语言学。”(见百度语言学词条)

现代西方也有划分为前后期之说,以19世纪头25年为分水岭,把语言学划分为“科学前时期”和“科学时期”。以所谓的“科学”为标准,大体认为“科学前时期”的语言学即语文学,而现代语言学是现代意义上的“科学时期”的语言学。比如宋振华、刘伶在《语言理论》中说:“语言学界有一种通行的说法:19世纪才产生了语言学,或者说才有了真正的语言科学。我们不妨以苏联语言学就契科巴瓦的主张为代表。他在五十年代初的论著中认为:‘语言的科学,溯其起源,迄今不过一百五十年’。并把语言学史划分为‘前科学’时期和‘科学’时期。”认为自古代起到19世纪是科学前的时期,自19世纪起以后是科学时期。[10]这基本上是承袭索绪尔的学说的。所谓科学的语言学主要指历史比较语言学和普通语言学,岑麒祥也认为语言科学成立于19世纪初,由各种语言学的历史比较研究的结果加以概况化系统化而成了普通语言学。[11]

其次,从中国古代小学研究到现代引进西方语言学建构现代汉语角度来看,王力说:“语文学(philology)和语言学(linguisitecs)是有区别的。前者是文字或署名语的研究,特别重在文献资料的考证和故训的寻求,这种研究比较零碎,缺乏系统性;后者的研究对象则是语言本身,研究的结果可以得出科学的、系统的、细致的、全面的语言理论。中国在‘五四’以前所作的语言研究,大致是属于语文学范围的。”“语文学在中国语言研究中占统治地位共历两千年,直到今天,仍然有不少这方面的学者。”[12]这些引进西方现代语言学的学者认为语言学是把语言自身当作自己的唯一研究对象的科学,就是索绪尔所说的,为语言就语言而研究语言的学问,这是典型的西方科学逻辑观。

吕叔湘在《中国大百科全书》中的专论《语言和语言研究》中以《走向语言学》为小标题写道:“从语文学发展到语言学,有几个方面的变化。1)研究重点从古代转向现代,从文字转向语言。2)研究的范围从少数语言扩展到多种语言。3)零散的知识得到了系统化。4)语言的研究完全摆脱为文学、哲学、历史研究服务的羁绊。中国的语言研究也不再是作为经学的附庸的‘小学’了。”[13]这些语言工作者所说的“语文学”的“语文”与叶圣陶先生们所主张的“语文”完全不是一回事。对后代语文教育界与语言学界的分化埋下了伏笔。

引进西方的先进理念,对建构深入探讨语言文字本体规律的学科很有价值。马学良等在《普通语言学》中设了《传统语文学和现代语言学》进行比较的一节,总结现代语言学的追求和价值:1)在研究对象和范围上,开始从纯语言的角度研究语言。2)在研究方向上,不再局限于描写语言中的某些个别的、零散的问题,或某一方面的问题,而是从个别到一般、从具体到抽象、从局部到整体、从语言实际到语言理论。把语言作为一个形式系统来研究。3)在研究方法上,主要采取归纳法和演绎法,根据一般的逻辑定理做基础性推论,再加以证实。4)在研究程序上,不是零星无序的经验主义,而是具有跟其他自然科学相同的特点,即观察——假设——验证,系统地进行研究,提出一整套理论,形成了语言学的典型研究程序[14]。但在如何看待中国传统的文字学、音韵学、训诂学上,却有失偏颇。比如他们将中国传统的“小学”与西方“传统语文学”同样看待,并总结出5个共同特点:1)都局限于一种语言的研究,而且常常是本族语;2)都侧重于对前人留下的哲学、宗教、历史、文学等方面的古典文献进行考证、诠释和评注,目的是为了帮助人们读懂这些古典文献;3)一般都不是从语言的角度为语言而研究语言,而是从属于其他学科;4)都把口语看作不登大雅之堂的俗语,不予重视;5)在研究方法上多失之于零散、静止和片面,缺乏系统的、全面的、发展的观点。几乎都是从否定的角度总结,认为“那时的语言研究,还没有发展成为独立的学科,一般被称作为‘语文学’”。[14]这样的对照分析,用综合性视野审视反而更说明传统的研究方法更符合语言文化的本质。

早在1906年, 著名学者章炳麟先生就认为中国传统的小学研究不同于西方的“传统语言学”,主张将文字、音韵、训诂“合此三种乃成语言文字学。……方为确切。”[15]

传统语言学和现代语言学当然是有区别的。但是将“传统语言学”叫做“语文学”未必确切,又与“科学”挂勾,就忽视甚至贬低了古代语言文字学的成就和价值。按这一观念,中国古代就没有真正的语言研究了,中国古代的小学就不是语言科学。这是不符合历史事实的,也是造成现代汉语与古代汉语脱节的原因。由于这样的断裂和自信缺失,导致我国至今没有完成“摆脱印欧语眼光”(沈家煊,2017)构建起“基于汉语研究、符合汉语语言事实的语法框架与体系”(陆俭明,2018)的理想。早在1958年黄景欣在《论语言学史的研究》一文中就批评说:“第一,从历史事实看,古代语言学的研究曾有惊人的蓬勃的发展”,“第二根据这样的分期来衡量各个国家的语言学,特别是我国的语言学,必然会产生对这些语言学的成就的虚无主义的态度。”[16]其实中国古代的“小学”中的音韵学,并不是单纯考察生理的、物理的语音的,而是从其社会功能和相互关系方面着手,把握语音的同一和对立,这与现代的音位学是相近的,是具有科学性的。怎能认为是不科学的,或者是非语言学的研究呢?照搬西方语言学理论观点的中国现代语言学家,在强调西方现代语言的科学精神的同时,却忽视了中国传统语言文字研究的科学成就。宋振华、刘伶在《语言理论》中批评说:“在语言研究中,有人以十九世纪为线,把语言学的历史区分为‘前科学时期’和‘科学’两个截然不同的时期,这种区分实际上是不科学的。”[17]认为这一说法重视的是语言自身的内部结构,而忽视了语言的社会功能,忽视了语言是传情达意、思想工具的本质属性,就像中医与西医是从局部出发还是从整体关系出发看问题一样,如果从狭隘的“科学”观看问题就会走向极端。

综上所述,西方所谓《普通语言学》传入中国,引入了仅仅局限于研究“语言”的“科学的话语权”,导致汉文字研究的冲溃;中断了此前我国原本就具有现代科学意味的、综合“语言和文字”研究、符合中国实情的“语文学”研究传统。所以,用“语文学”一词翻译西方认为是“科学前时期”的“传统语言学”是值得商榷的。

2 对“语”“文”及其“语文”正本清源的厘清正义

这说明“语”和“文”都是传情达意的信息系统,但承载和表达的方式以及借助的载体显然不同。“语”的单纯意义就是指“语言”或“言语”,即口头表达形式;“文”的主要意义就是“文字”“文章”,即书面表达形式。这是两个传情达意的表达系统。张世禄在《语言学原理》中介绍用“语文学”翻译philology这一词时说:“从前‘philology’这个名辞,本原于希腊语‘philologos’,含有‘爱思辨’的意义,凡是对于往古流传文学思想的研究,都可以概括的;所以‘philology’这个名辞和‘文献学’容易相混,而对于现在的语言学,名实都不相称,我们只好废而不用。语言学,从前日本人曾译为‘博言学’,似乎有博通世界上各种语言的意味,和研究语言的本旨不合,所以后来也就把他改正了。”[19]但是国内语言学界还是有很多人将索绪尔之前主要从少数几种或者一种语言的书面表达为依据的研究学问翻译为“语文学”,显然是混淆或者忽视了“语”和“文”的区别,至少没有反映出西方十九世纪前的语言研究的本质特点,可以说是一种误译。也许因为此,几乎所有的字词典都没有收录“语文学”这个概念词语。虽然索绪尔认为他之前的语言研究都是做的文本语言研究,但是西方文字主要是记录语言的,因而分别用“传统语言学”与“现代语言学”翻译索绪尔前后的语言研究可能更为合理。

任何语言文字和词语都会随着时代发展、思想文化的发展变化而发生扩大或者缩小的变化。考察“语”和“文”“字”的独立本意,似乎变化不是很大,但含义的外延和扩展是显而易见的,特别是对“语言”“文字”互译概念的理解,因为涉及到西方和东方的文化就会产生很大的不同。东西方完全采取的是两种不同的载体体系,虽然从人类共性看信息交流模式有许多共性,但不同的民族由于人文历史地域的不同形成了截然不同的思维和生活习性,作为文化基因的语言文字就会产生特殊的个性特征。西方语言文字是一种表音体系,其文字就是记录语音,索绪尔甚至认为“语言与文字是两种不同的符号系统,后者唯一存在的理由是表示前者。”[20]而“中国文字本来是一种描绘姿态与形象的,并不代表语言。换言之,中国文字本来只是标意而不标音。但自形声字发明以后,中国文字里面声的部门亦占着重要地位,而由此遂使文字和语言常保着若即若离的关系。”[21]西方的文字与语言都是通过音义关系建构表达思想的单系统格局,而汉语言文字是通过音义和形义对应建构起来的表达思想的双系统格局,所以说西方拼音语言是单轨发展机制,汉语言文字是双轨发展机制。[22]因而,西方语言研究的学问都属于语音语言研究系统,尽管19世纪以前是以文本书面语研究为主的,但也是基于音义关系的研究,所以都应该称为语言学,只不过侧重书面记录的语言而已,后来索绪尔主张侧重口头语音语言研究建构起“现代语言学”,相对来说,过去的语言学就自然应该称作“传统语言学”。而中国的语言文字迥然不同,所以章炳麟先生提出要将中国传统的小学与现代语言学结合起来重新建构“中国语言文字学”是非常明智的,也就是说这门学问既研究书面表达文字体系,也研究口头表达的言语系统,两者相辅相成,共同构成一门涉及语言和文字系统的学科,其内容传承古代音韵学、训诂学、文字学,又借鉴西方语言学创新中国现代语文学,可以简称为“中国语文学”或者“中华语文学”。

3 “语言”的本质及其广义语言与狭义语言

综上所论,应该十分肯定地形成共识,中华“语文”的本意或者说狭义就是“语言文字”的缩略。“语”指“口头表达”,即“借助音节声调表达意义的声频系统”;“文”指“书面表达”,即“是用笔画构形表达意义的图形符号系统”。

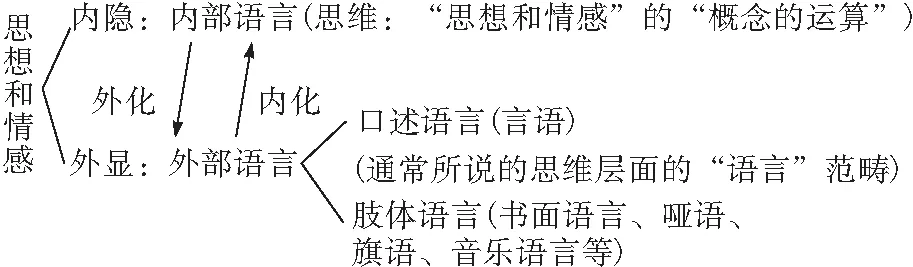

但是“语言”的本质存在于思维之中,它是一个与人类思想和情感对应相通的最高层面的概念。因此,这个词具有更为广义的内涵,比如“旗语”“手语”,《辞海》解释为:“指用以示意的动作或信号。”《现代汉语词典》解释为:“代替语言表示意思的动作或方式。”吕必松先生分析道:“根据索绪尔关于区别‘语言’和‘言语’的理论,我们把‘语言’看作一种抽象的系统,把‘言语’看作这种抽象系统的表现形式。……‘语言’存在于‘言语’之中,是对‘言语’的抽象。人们只有通过‘言语’才能感知和学会‘语言’,因此,无论是研究语言,还是学习和教授语言,都必须以言语为对象。”[23]这说明“语言”还有一个广义的含义,也就是说,广义的“语言”应该指可以借助某种符号载体传递的信息系统。借助手势表意就构成“手语”,借助旗帜表意就构成“旗语”,借助计算机数字程序表意就构成了C语言,借助“肢体”表意的信号系统就是肢体语言,如此还有“舞蹈语言、绘画语言、音乐语言”等。根据系统论原理,将其归纳如下:

由此看来,“语言”有广义和狭义之分,广义的“语言”指抽象的能够表达思想信息的系统,这个系统分为“内部语言”和“外部语言”两部分。“内部语言”既是思维活动的运行机制、也构成思维内容本身;“外部语言”则是“内部语言”的外化了的物化形态。显然,它们二者是对应于思维活动而言的。这种物化的形态,可以运用人体的各种感官或肢体予以表达。可见,借助口和声带发出的音节音位表达思想情感的声频系统,只能是狭义的“语言”,即现代通常称之为的“言语”。

人的想法可以用口头言语的形式表达出来,也可以通过体态动作表达,也可以借助道具等不同的符号形式表达。人们在还没有弄清楚语言的本质特性时,总是将“口头言语”“体态动作”某种“符号形式”统称为“语言”。显然,无论是怎样的物化状态,都属于思维的“外部语言”范畴。这说明不同的符号系统既有共性、彼此之间又有着相互转换的可能性。这其中既有口述语言也包括肢体语言范畴的“书面语言”(常人手写输出,盲文则完全手触输入输出)。无论是口述的还是肢体的语言,都离不开视觉、触觉等感官的综合作用(比如,“会说话的眼睛”),一致的功能是表达思维内核的“思想和情感”,它们只是各自表达的介质和形态不同:比如,口述语言和肢体语言的输入器官分别为耳朵和眼睛,其载体分别是语音声频和视觉符号,其本质都是一种信息系统。

4 对现行语言学的反思和对“中华语言文字学”的呼唤

现行语言学是对言语系统规律性研究的理论(注意:语言是就整体而言,言语是指具体现象)。它产生在这样一个西方语言环境之中,是用“特别创制的字母系统标注言语的音节序列”——因此界定了“文字记录语言”之说。实际上,言语除音节可以凭借字母系统标注之外,它的声调、节奏、韵味以及伴随着的情感都没有、也不可能通过字母系统准确地予以呈现。于是,才有配套的语法,作为补偿,以便尽可能地接近“口述语言”本身(比如“疑问句式”“情态动词”之类的概念)。可见,西方语言学被“音形对应”的假象所迷惑,误以为音位就是语言(言语)本身,用“语言学”界定学科是不确切的。此外,语言学运用“语言”界定学科,完全忽视了丰富的广义“语言概念”的存在,仅仅局限在“口述语言”是不完备的(说白了,其实质仅只是研究“说话”)。了解了近代语言学中的“语言”概念的不确定与不完备性,我们就会发现,西方语言学实际上应当正名为“言语学”,也就是语言学的下位概念。

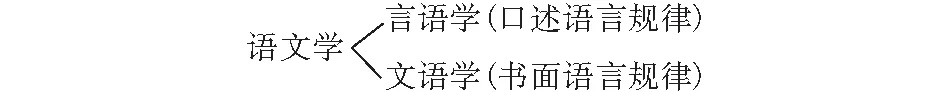

从广义的层面,种种专业性语言(旗语、哑语、艺术语言、计算机语言等)其实应统称作“特殊语言学”,人类应用最广泛、最基本、最贴切的就是“口述语言”——“言语”和“书面语言”——“文语”两大类方可以统称为“普通语言学”。“普通”是相对于“特殊”而言的;因此,以思维为核心,研究这两类语言及其关联性才是广义的、真正的“语言学”,而且应该正名为“语文学”,特别是对于中国语言文字文化来说更是如此。它与现行的语言学具有本质上的区别。这样称谓也符合现实社会语言生活的实际,比如我们习惯说“英语”“法语”或是“满语”等等,不仅仅是指“口述语言”,而且包括“书面语言”。二者同源于内部语言、并归于同宗的外部语言,但是,思想与情感交流的介质和过程却有本质上的区别,一个是“声讯”,一个是“形符”,各自有各自的内在规律。简明地表示如下:

从上面的简明关系的系统标识,可以看出,近代语言学的言语研究根本没有包含汉文语研究,也没有研究的能力,也就是说,现代汉语只做了汉言语研究,而不可能做汉字和汉文(中文)研究。可见,用狭义的语言——实则仅仅是言语,解决不了“书面语言”的问题,基本概念是不适宜、也不合逻辑的。难怪著名现代语言学家陆俭明先生新近出版的《话说汉语走向世界》专门指出:“书面语是在口语基础上经过提炼加工的语言。”还特别强调:“汉语要走向世界必须加强汉语书面语教学。”[24]反思近代惯称的“语言学”将自己局限在“言语规律”的研究是偏颇的。因为“书面语言”与其他同一层面的各种狭义的“语言”一样是表达思维的相对独立的系统,其丰富的内涵远远超出了“记录音节”的所谓“语言(实为‘言语’)”的范畴。从“语言对应着思维而言”,“口述语言”研究的对象是“言语”,是广义语言的下位概念,学界却将研究言语的学问误作广义的“语言”,并自命为“语言学”,这是以小度大。言语是具体的,从具体对象的研究中归纳出规律性,就只能得到理性认识的“言语学”。其实,这里所说的抽象的“语言”是与思维对应的广义语言概念,因为至今我们没有一个可以取代它的准确的、通用的概念——即能够表达思维的内部语言和外部语言的这个“语言”概念;而上面提到的“口头语言、书面语言、肢体语言、旗语、哑语、计算机语言……”以及通常所说的英语、法语、俄语等等都属于“外部语言”。所以,我们只能界定为广义语言,以示与习惯上的语言学的狭义概念相区别。当然,莫如直截了当地称狭义语言为“言语”准确。这才更符合科学的系统逻辑。

从上面广义层面的分析来看,近代习惯称用的语言学仅就应用最普遍、最基础的部分在研究言语规律,然而,言语仅仅是“思维的外壳”,只是外部语言的一部分,而不是外部语言的全部;而且鲜有涉及内部语言本身,也就是说远没有深入到“思维的内核”:

1)不具备思维层面上的语言本质的研究(仅限于外在现象);

2)没有以研究整个语言系统为对象(内容偏狭仅限于言语);

3)没有揭示出语言系统相关组成部分及其关系的能力(缺方法论)。

所以,从思维的存在方式的角度来认识语言,才能够准确定位“语言学”,才能够深入了解近代惯称的“语言学”的科学性、完整性的不足。

由此,提示我们:语言学研究特别需要研究语言和思维的关系、研究认知心理机制和现代语言信息化、内外语言转化规律等,才算是真正的完整的“语言学”。因此,从科学分类的角度认识“语言学”,前面所说的语言学包括普通语言学和特殊语言学两个子系统,只是基于“语言应用学”的角度。而“语言学”的全科学系统的构成应该是:

可见,近代惯称的所谓“语言学”的研究远没有涉及上述相关领域。语言学学科的科学内涵与此相去甚远,这是需要全面、深入地系统反思——一个并不完整的知识体系,缺乏系统架构的知识群:1)没有形成符合自身本质特征的研究方法论体系;2)没有或缺乏在实践应用中形成文化传承的机制。

由于西方语言学的影响,我国惯称的语言学也只做了汉语的言语研究,而汉言语的学习和研究并不等同于汉文语的学习和研究,也不具备相应的功能。当然,只运用文语(书面语料)来研究言语(口头语言)也缺乏合理性和科学性,不合逻辑。因此,现代汉语范畴的语言学从立论到内容和方法、评价都存在许多缺憾,及至用“文字记录语言”否认汉字与汉字文化的紧密关联,就更加离谱。我们应该深刻认识到照搬西方语言学,将其嫁接到汉语、汉字、汉文研究的不当,必须从根本上扭转误导中国语文教育严重滞后的理论,使之返璞归真,复归本源,重上正轨,重建真正的“语言学”其实应该是“语文学”学科。

从这个角度看,近代语言学研究,绝大多数人始终通过使用文语(书面语言)写论文的方法,进行言语(口述语言)规律性的研究,显然是不妥当的。而在实践中又把文语混同于言语,甚至排斥对文语的全面深入的系统研究;犹如“用蒸汽机车规章解决高铁运行问题,理由是瓦特发明了蒸汽机”,几近荒唐。然而,这就是中国语言学的现状。现代中国语言学面对的是脑科学、思维科学、系统论、信息论和中国哲学、中国文化学和中国文字学等等,远不是西方语言学之简单的“言语规律研究”。因此,很难设想用这样的研究成果拿来编制教材、教授学生、学术传承、海外传播,会有什么预期的成效、理想的成就。“穿洋靴子走国道”的日子早该结束了。

汉文语的学习和研究根在汉字,汉字最初以象形示意,並且引申会意指事延伸示意的,即使后来出现的“形声字”也不是简单地“作为声符示音”的,绝大部分字还是源自于形示意的。所以,正确地称谓汉字应该是“以形示意的形意文字”,而现代西文字母是用来“记录音节”,“以形示音”,並一以贯之,故曰“形音文字”。所以所有语言学称‘西文为表音文字,汉字是表意文字’都是不准确的。哪一种文字不表音?不表音怎么读?!哪一种文字不表意?不表意怎么懂?它们都具有表音、表意的功能。谈文语——文字、文章都是“视觉用的形符号”,概念应当凸显各自的本质特征,虽然所有的文字都有表意和表音的功能,但从最主要的特质来说,西文是形音文字,中文是形意文字,这才是合逻辑的科学称谓。汉字作为形意文字,“意”较“音(外壳)”更贴近思维的内核,因此,汉字与思维内核的关系研究是解决中国语言文字学问题的关键,其价值是“言语学”(现代语言学)远不可比拟的。[25]

因此,建立在“以形示意的形意文字”基础上的语文(汉语文),从理论上说就是汉言语和汉文语,也就是习惯上笼统说的“语言和文字”。其实,严格地、准确地说,汉文语不是可以简单用“文字”概括的;一方面,“以形示意的形意文字”的汉字本身自成体系,表现为“形音义”三者的科学统一,具有专门的学科独特性。而汉文(章)是汉字按照特定的组合关系,构成语句、成文,并不是汉字本身,也是自成一系的。所以,语文严格地说,包括汉语、汉字、汉文三个部分。作为学术界和高等教育的中国语文学,目标在于研究汉言语学、汉字学和汉文学(实际是汉文章学,不能误解为“文学”)的理论与应用。注意,它不同于“语言学”的学习和研究,前面已经明确、简要地做了说明。而语文课程在基础教育领域,概括地讲是学习言语和文语的基本规律的应用,以及应用言语和文语的基本规律,所谓“规律的应用和应用的规律”。总之,重点就是应用。比如,汉字的理据规律只需了解基础知识就可以了,重在应用;掌握偏旁部首之类,并不需要对每个字的理据做深入学习和研究,这就是“基础规律的应用”。但是,在认识汉字之后,使用汉字的过程中,又有应用的规律性,比如,书写的工整、词语的推敲、成文的技巧、融入感情的朗读,进而应用语言文字进行书面表达的写作等等。伴随着“应用”的学习还包含教育、教养内容。由于国内普遍崇尚西方语言学理论,一些基本理念和概念混沌,造成基础语文教育界存在重语轻字、过度看重拼音等问题,需要我们高度重视和努力厘清。

立足于中国语言文字生活的土壤,要尽快建构起“中华语文学”即“中华语言文字学”的理论体系,有了中国气派的“中华语文学”才能最终解决中国语言文字工作和生活中存在的种种问题,也才能彻底处理好中国母语语文和国际中文教育的根本问题。