聚焦解决护理模式在白血病化疗患者中的应用效果

林玲玲 吕锦明

(福建医科大学附属泉州第一医院,福建 泉州 362000)

病毒感染、遗传因素、免疫功能异常、物理及化学因素等是诱发白血病的主要原因。白血病属于一类造血系统恶性肿瘤疾病[1]。临床将白血病分为急性与慢性,前者病情发展较为迅速,后者发展较为缓慢,且疾病一旦形成可导致患者机体出现感染、贫血、发热、食欲缺乏及出血等症状。由于白血病病情较为严重,治疗难度较高,从而导致患者内心易出现紧张、烦躁及焦虑等不良心理,甚至还可引发应对倾向障碍,进而影响患者的治疗依从性,加重患者的生理与心理不适感[2]。临床对白血病的干预方案较多,如药物治疗、免疫治疗、放疗、化疗与手术治疗等。其中化疗的治疗效果较为确切,可抑制病情发展,有效改善患者机体不适感。但化疗治疗周期较长,极易导致其治疗积极性降低,故予以其护理干预非常重要。近年来,医疗护理服务水平的持续性发展与进步,使聚焦解决护理模式在临床的应用率逐步提升。此护理模式不仅突出以患者为服务中心的理念,还可有效引导患者,充分调动其治疗积极性与解决问题能力,进而有效抑制病情的发展,改善患者的负性情绪,构建良好的护患关系[3-4]。因此,本研究就针对白血病化疗患者开展不同护理模式,分析聚焦解决护理模式的临床应用价值与护理优势性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年10月至2021年11月收治的200例白血病化疗患者,将应用常规护理模式干预的100例患者作为常规组,将应用聚焦解决护理模式干预的100例患者作为试验组。常规组男55例,女45例;年龄17~58岁,平均年龄(44.86±2.32)岁;白血病类型:急性淋巴细胞性白血病43例,急性非淋巴细胞性白血病57例。试验组男56例,女44例;年龄18~58岁,平均年龄(35.98±2.36)岁;白血病类型:急性淋巴细胞性白血病44例,急性非淋巴细胞性白血病56例。两组患者的基线数据比较,差异无统计学意义(P>0.05)。所有患者均知情同意并签署知情同意书,本研究已获得我院伦理委员会的批准。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:①通过血常规、骨髓活检、免疫分型检查及血液生化检查等确诊为白血病。②符合化疗指征。③临床资料完整。④积极配合医护人员治疗。⑤患者本人或家属对本次调研相关书面文件自愿签订。排除标准:①对本次研究所应用药物过敏者。②中途更换治疗方案或退出者。③存在其他恶性疾病者。④有严重传染性疾病者。⑤凝血障碍者。⑥肝肾功能障碍者。⑦精神障碍、听力障碍、语言沟通障碍或智力不健全者。

1.3 方法 所有患均者实施化疗干预,并在治疗期间开展不同护理模式干预。常规组予以患者常规护理对策。护理人员对患者的病情严重程度进行观察与评估,并对其实施针对性宣教与指导,告知其白血病常见诱发因素、化疗治疗目的、疾病日常生活所需注意事项等内容,针对患者的疑问进行全面解答,对于其合理需求尽可能满足,安抚患者的情绪,适当予以其鼓励与安慰,充分调动其治疗积极性。

试验组实施聚焦解决护理模式。①评估:在入院后,护理人员及时与患者、家属进行详细沟通与交流,认真聆听患者对自身病情及心理状态的阐述,护理人员全面分析病情,并评估患者病情严重程度、不良心理状态、应对方式及癌因性疲乏。②沟通:护理人员详细讲解关于白血病化疗及护理目的与意义,针对其不良心理状态进行针对性疏导,告知正确面对白血病、如何解决白血病化疗期间所遇到的问题,引导患者的思维,让其自身潜能充分发挥,进而解决化疗及护理对患者所产生的困扰,促进患者对白血病及化疗治疗方案有简单的认知与了解,进而提高对医护人员尊重度及其工作理解度、治疗依从性、护理配合度。③设定目标:通过深入的沟通与交流,护理人员通过提出问题的方式,引导患者将内心对护理服务的需求、自身对健康的期望等进行阐述,根据患者的临床症状表现、文化程度等,从而设定目标。同时,让患者想象目标实现后的愉悦感及身体状况,进而提高其治疗积极性与自信心。④探查例外:确定设定的目标具有可行性后,采用例外询问方式,引导患者回忆以往面对问题所采取的解决方案、成功治疗经验、喜好的音乐或书籍调节情绪,通过参与调节癌因性疲乏活动等激发患者自身解决问题的能力。⑤反馈及评价:干预7 d后,对其不良情绪状态、癌因性疲乏及应对方式方面进行评估,并对患者近期表现加以肯定与鼓励,对于设定目标完成不理想的患者一同与其分析原因,并制订解决对策或调整设定目标,进而提高患者的参与性。每周开展1次评估,护理人员以不良情绪状态、癌因性疲乏及应对方式作为观察指标,并将本次评估结果与上次评估结果进行比较,告知患者评分高低,对于评分高者针对予以鼓励,对于评分下降者,询问患者是否达到了设定的目标,当患者回答肯定或达到预期目标时护理人员先予以其肯定,再对其治疗规范性进行完善,再次构建新的目标,鼓励患者按照自身期盼的目标加以努力,一定可实现。

1.4 观察指标 应用心理状态评估量表对治疗前后患者的心理状态进行评价,低于60分为正常,60~69分为轻度异常,70分及以上为中重度异常。选择特质应对方式问卷对不同护理时段患者的消极应对、积极应对进行评估,共29个条目,选择5级评分法,所得分值越高则应对程度越高。采用癌因性疲乏自评表对患者的认知、情感、感知及行为实施综合性评估,共22个维度,每个维度总分为10分,所得分值越高则说明患者癌因性缺乏较为严重。

1.5 统计学方法 采用SPSS 25.0统计学软件对数据进行分析。计量资料采用()表示,组间比较行t检验;计数资料采用[n(%)]表示,组间比较行χ2检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组不良心理状态比较 试验组心理状态异常率与中重度异常率均低于常规组,组间对比差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

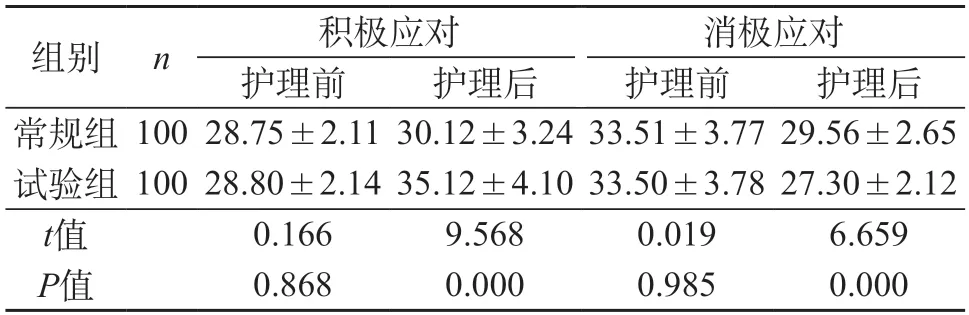

2.2 两组不同护理时段应对方式比较 护理前,两组患者的应对方式评分对比,差异无统计学意义(P>0.05)。护理后,试验组患者的积极应对评分高于常规组,消极应对评分低于常规组,组间对比差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组不同护理时段应对方式评分比较(分,)

表2 两组不同护理时段应对方式评分比较(分,)

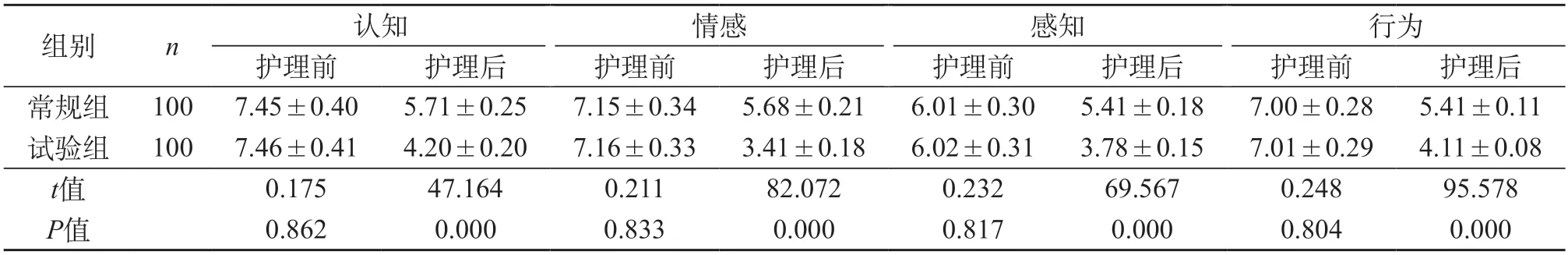

2.3 两组不同护理时段癌因性疲乏评分比较 护理前,两组患者的癌因性疲乏评分对比,差异无统计学意义(P>0.05)。护理后,试验组患者的认知、情感、感知及行为评分均低于常规组,组间对比差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组不同护理时段癌因性疲乏评分的比较(分,)

表3 两组不同护理时段癌因性疲乏评分的比较(分,)

3 讨 论

白血病属于临床常见的恶性肿瘤性疾病,是一类造血干阻细胞的恶性克隆性疾病。白血病因细胞增殖失控、分化障碍、凋亡受阻进而停滞在细胞发育的不同阶段[5]。在骨髓与其他造血组织中,白血病细胞可大量增生,进而导致正常造血组织受到抑制,浸润其他器官组织。受到多种因素的影响,白血病的发生率呈递增模式,是导致我国此类患者病死率升高的主要原因[6]。为有效抑制病情的发展可予以患者化疗干预,而白血病化疗周期较长,多数患者存在食欲缺乏的情况,加之受到疾病的影响,可加重癌因性疲乏[7-8]。为进一步规避相关风险因素,提高患者预后效果,可在治疗期间对患者实施相关护理干预。

聚焦解决护理方案是临床新型护理对策,通过评估、设定目标、探查例外、反馈及评价对患者实际情况进行分析,可及时发现治疗、护理中所存在的弊端,对患者的需求进行了解,并对患者予以肯定与支持,从而调节其内心负性情绪,使其保持良好的护理参与性与主观能动性,尽早实现护理目标[9-10]。此外,聚焦解决护理方案突出以患者为服务中心的观念,纠正患者错误的思维方式,充分调动其治疗积极性,挖掘自身潜能,进而消除其内心不良情绪,使其正视疾病,增强患者的遵医态度,积极配合医护人员开展工作,进而提高化疗效果[11-12]。

本研究结果显示,试验组心理状态异常率与中重度异常率分别均低于常规组,组间对比差异有统计学意义(P<0.05)。护理前,两组患者的应对方式评分对比,差异无统计学意义(P>0.05)。护理后,试验组患者的积极应对评分高于常规组,消极应对评分低于常规组,组间对比差异有统计学意义(P<0.05)。护理前,两组患者的癌因性疲乏评分对比,差异无统计学意义(P>0.05)。护理后,试验组患者的认知、情感、感知及行为评分均低于常规组,组间对比差异有统计学意义(P<0.05)。由此说明,聚焦解决护理模式不仅可有效调节患者内心不良情绪,还可提高其积极与消极应对行为,予以患者高效、针对性护理对策,调节因心理因素而导致癌因性缺乏状况,增加患者自我管理能力与治疗配合度,继而进一步提高治疗的有效性,抑制病情的发展,改善预后。

综上所述,针对白血病化疗患者开展聚焦解决护理模式可进一步确保其生理与心理舒适度,还可增强其积极应对行为,改善癌因性疲乏程度,符合临床护理需求。