乡村振兴视阈下农户农业经营模式致贫性特征研究

——基于山东省“平度模式”调查数据

□杨 璐

(山东理工大学,山东 淄博 255012)

当前,我国已顺利打赢脱贫攻坚战并进入后脱贫时代,农村贫困形态从绝对贫困转变为相对贫困。如何有效防止规模性返贫,促进巩固拓展脱贫攻坚成果与全面实现乡村振兴的有效衔接,成为当前乃至未来一段时期内党和政府的重点工作。

后脱贫时期,我国乡村发展绕不开“三农”问题,农业经营体系的变革是乡村发展的重要推手。新时期,农业农村现代化最需要创新的是生产关系领域的现代农业经营体系,要通过生产关系的变革促进生产力的跨越式发展。

近年山东省立足本省实现农业农村现代化的目标规划,促进农村一二三产业深度融合发展、农民收入持续增加、城乡居民收入差距持续缩小,形成多个独具特色的农业经营模式,包括以农业产业化带动的“寿光模式”、特色休闲农业带动的“平度模式”、城乡一体化的“龙口模式”、农业企业化经营带动的“诸城模式”、品牌农业带动的“章丘模式”等。山东省农业发展仍然在规模化、机械化、绿色化、市场化、信息化等方面存在滞后性与局限性,阻碍乡村振兴齐鲁样板工程有效推进。

鉴于此,文章切入巩固脱贫攻坚成果与全面实现乡村振兴有效衔接的战略视角,探索农业农村现代化过程中的农业经营模式问题,聚焦农户农业经营模式致贫性特征问题,探讨农业经营模式与农户致贫的潜在关系,并提出相应对策建议。

1 相关研究

在乡村振兴背景下,许多学者针对农业经营模式分类、边界确定、制度安排等进行相关研究。农业经营模式分类研究方面,毛瑞男和许永继(2020)将目前主流农业经营模式按主体分为政府主导型、精英拉动型和市场决定型,并通过研究提出了“市场+政府+精英+农户”的新型农业经营主体。曹国庆等(2014)认为,新型农业生产经营模式的本质特征包含产业布局区域化、农业生产规模化、生产要素集约化、技术应用广泛化、产业体系一体化、资源利用合理化、生产劳动职业化、服务体系社会化8 个方面。肖淑兰和姜太军(2015)基于湖南120 例相关调查数据,认为农业经营模式的类型分为公司集约型经营模式、公司带动型经营模式、农民专业合作社经营模式、家庭农场经营模式、大户经营模式、农田托管经营模式6 种经营模式。申云和贾晋(2016)从土地股份合作社的视角,以崇州“农业共营制”为例,研究其内部利益联结机制,认为主要包含超产分成、纯利润分成、保底3 种具体的利益分配模式。针对农业经营模式的边界确定,卜范达和韩喜平(2003)较早注意到农业经营模式应和农业经营方式、农业经营形式区分开来。

尽管众多学者对农业经营模式进行研究,并得出了一系列重要结论,但是对于农业经营模式的特征,特别是特有的地方农业经营模式的致贫返贫性特征鲜有研究。

2 分析框架

“平度模式”的典型特点是“农创+”,该模式将农村产业融合发展与农民创新创业、农业科技、美丽乡村建设、特色小镇建设相结合,体现出现代农业经营模式的规模化、组织化、产业化、信息化以及服务社会化等特点。因此,选取经营规模化、生产组织化、产业高效化、服务社会化作为研究影响农业经营模式致贫的关键特征。

关于农业经营模式的经营规模化特征对农业经营模式致贫的影响,提出如下假设。

X1:土地经营规模对农户经营模式致贫有显著影响。

X2:融资时效性对农户经营模式致贫有显著影响。

X3:土地流转期限对农户经营模式致贫有显著影响。

X4:农业机械化程度对农户经营模式致贫有显著影响。

关于农业经营模式的生产组织化特征对农户经营模式致贫的影响,提出如下假设。

X5:新型农业经营主体是否参训对农户经营模式致贫有显著影响。

X6:家庭农场占比对农户经营模式致贫有显著影响。

X7:产销一体合作社占比对农户经营模式致贫有显著影响。

X8:合同式联益综合体占比对农户经营模式致贫有显著影响。

关于农业经营模式的产业高效化特征对农户经营模式致贫的影响,提出如下假设。

X9:农业生产效率对农户经营模式致贫有显著影响。

X10:土地生产效率对农户经营模式致贫有显著影响。

X11:农户抵抗风险能力对农户经营模式致贫有显著影响。

关于农业经营模式的产业高效化特征对农户经营模式致贫的影响,提出如下假设。

X12:信用担保体制建设程度对农户经营模式致贫有显著影响。

X13:农业基础设施建设程度对农户经营模式致贫有显著影响。

X14:先进技术覆盖率对农户经营模式致贫有显著影响。

3 数据来源与研究方法

3.1 数据来源

本研究所使用的数据来源于2021 年7—8 月期间课题组实施的问卷调查,以及获取政府公开的政策文本、会议报告和扶贫工作日志等一手调研数据。为确保数据的多样性与代表性,课题组对山东省平度市蓼兰镇、大泽山镇、云山镇、明村镇、李园街道和同和街道的农户进行调研。其中,对蓼兰镇采用线下调研,对其他镇采用线上问卷调查。问卷内容包括性别、年龄、文化水平等基本信息。

共发出问卷10 000 份,实际收回问卷9 674 份,回收率为96.74%。剔除无效问卷82 份,收回有效问卷9 592 份,有效率为99.15%。

3.2 调查工具

本研究采用的工具主要有“全面实现乡村振兴背景视阈下农户农业经营模式致贫性特征问卷调查表”、IBM SPSS Statistics 26 统计软件、MATLAB 商业数学软件。问卷除收集样本农户的基本特征外,主要由经营规模化、生产组织化、服务社会化、产业高效化4个一级指标组成。

3.3 熵权法与加权TOPSIS 法

为确定农村居民致贫可能性,将调研获取的农村居民可支配收入、是否受到财政补贴和福利损失3 个指标的数据导入MATLAB 进行处理,分别求得3 个指标的权重。通过综合评价方法,将3 个因素的调研数据归一至致贫可能性中,作为最终的因变量。将调研所得的有效数据形成×的矩阵如下。

3.4 线性回归

为了进一步检验不同区域间农户致贫返贫性特征与影响农业经营模式的因素之间是否具有一定的相关性,利用SPSS 软件,建立多元线性回归模型,对6 个镇(街道)的农户致贫特征与影响农业经营模式的因素进行相关性分析,通过sig 反映自变量与因变量之间的影响显著程度。

4 实证分析

4.1 信度检验

使用SPSS 26.0 软件,对搜集到的数据进行信度检验,各Cronbach's a 总量表中的可靠性统计量Cronbach's a 系数为0.946,大于0.7。同时每一项的项已删除的Cronbach's a系数均大于0.9,通过信度检验。总体来看,问卷指标具有较强的可信度。

4.2 效度检验

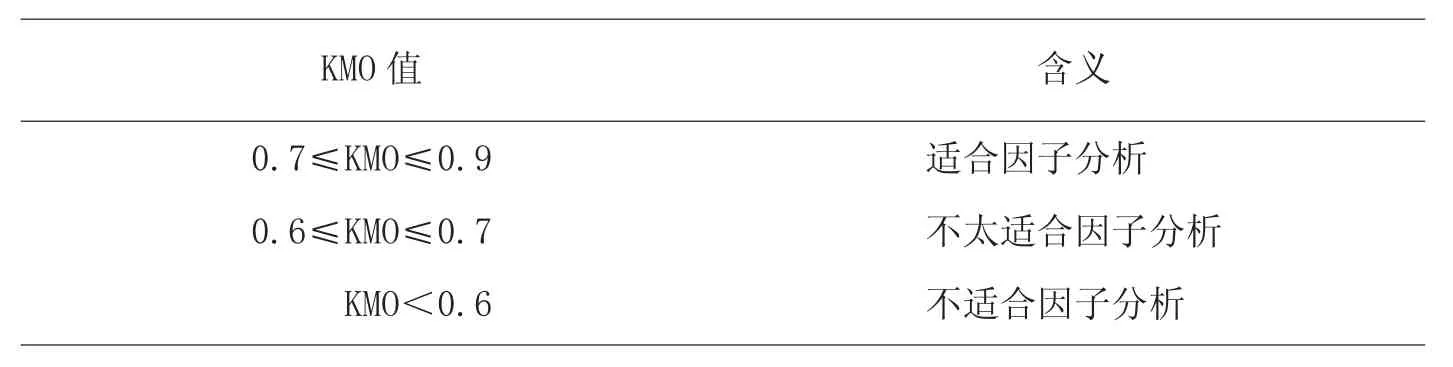

效度指测量的有效性程度,即运用测量工具能把索要的测量性质的程度准确测出,简言之,效度指一个测验的有用性和正确性。不同的KMO 值可判断对应的题项是否适合作为因子分析。各区间内KMO 值的含义,如表1 所示。

表1 KMO 值及其含义说明

将调研数据导入SPSS,KMO 值为0.737,且各变量的Bartlett 的球形度检验的sig 值均为0.00,比较具有显著性,可进行因子分析。

4.3 德宾-沃森检验(DW 检验)

随机误差项的各期望值之间存在着相关关系,称随机误差项之间存在自相关性或序列关系。DW 检验为自相关性检验的一种方法。DW 值越接近2 越好,一般在1~3 之间说明可以通过检验;小于1 说明残差存在自相关性,无法通过检验。文章将相关数据导入SPSS 并处理后,得到DW 值为1.692,能够通过DW检验。

4.4 农业经营模式特征致贫的Logistic 模型运行结果分析

从农业经营模式特征致贫的Logistic 模型运行结果不难看出,有6 个显著性因素会影响农户土地转入的意愿,按显著性从强到弱分别是土地经营规模、农业生产效率、农业机械化程度、信用担保体制建设程度、农户抵抗风险能力、融资时效性。土地流转期限、新型农业经营主体是否参训、家庭农场占比、产销一体合作社占比、合同式联益综合体占比、土地生产效率(耕地)、农业基础设施建设程度、先进技术覆盖率8 个因素虽然也对农户土地转入产生不同程度的影响,但不在16%显著性水平范围内,影响不显著。

“土地经营规模”特征的显著性水平为0.001,计算结果为正,说明该变量在5%的显著性水平上对农业经营模式致贫产生显著的正向作用。过大的土地经营规模会带来经营粗犷等问题,反而导致生产效率降低,造成大量资源浪费,对农业经营模式致贫产生了强烈影响。

“融资时效性”这一特征的系数为负,通过了9%的显著性检验,说明较高的融资时效性能在一定程度上给资金周转带来更多的空间,从而避免了农业经营模式致贫。

“土地流转期限”“产销一体合作社占比”“家庭农场占比”统计结果不显著,表明三者对农业经营模式致贫未产生显著影响。

“农业机械化程度”“农业生产效率”通过了6%显著性检验,两者对农业经营模式致贫产生显著影响。这是由于传统农机的管理模式和现代农业管理模式的碰撞产生了明显弊端,严重影响了现代化机械的应用。

“新型农业经营主体是否参训”未通过显著性检验,对于农业经营模式致贫的影响不明显。这说明农户依靠自身经验等方式较多,并不依靠目前培训的内容,因而“新型农业经营主体是否参训”对农业经营模式致贫没有产生显著影响。

“合同式联益综合体占比”“农业基础设施建设程度”没有通过显著性检验。利益联结机制不科学,因此对农业经营模式致贫没有显著影响。

“土地生产效率(耕地)”“先进技术覆盖率”特征统计结果不明显。

“农户抵抗风险能力”特征系数为正且显著性为0.091,通过了16%的显著性检验,对于农业经营模式致贫产生了较为显著的影响。抵抗风险能力的增加,导致农户更加倾向于传统的小农生产方式。长期来看,这种方式最终会导致农户贫困,因此农户抵抗风险能力会对农业经营模式致贫产生较为显著的影响。

5 研究结论与启示

研究结果表明,土地经营规模作为现代农业经营模式变革的制度安排与持续动力,显著正向影响农户贫困程度,如果土地经营规模不适应当地的生产关系与生产力的协同发展规模,极易产生农业经营模式致贫现象;农业机械化程度作为农业经营模式创新的充分必要条件,对于农户农业经营模式的致贫性存在正向显著关系;“家庭农场占比”的统计结果并不显著,单纯的家庭农场模式将传统农户农业经营嵌入到激烈的土地争夺、资金周转以及设施配置上,大量的成本流失导致农户极易返贫。

我国农业经营的典型特点是小农户生产方式与形式并存,显然土地规模程度的大小不应忽略与小农户经营规模动态调整空间的协同。应改造传统小农户,提高新型农业经营主体参加培训的比例,降低产销一体合作规模和程度,实施有效的现代农业经营模式供给侧结构性改革,使现代农业经营体系和服务惠及广大农户尤其低收入农户。政府应加大对农户从事农业生产经营的产业化、信息化与智能化投入力度,着力打造农业全产业链地方特色与地方模式,通过农业市场的上、中、下游,以及小农户、新型农业主体、生产商、中间商、分销商的产业网络,切实形成农村一二三产业融合发展模式。