基于对分课堂的过程控制技术课程教学探索*

庄明凤

(集美工业学校,福建 厦门 361022)

过程控制技术课程是化工仪表及自动化专业的核心课程,在工业生产自动化中起着重要的作用。该课程知识体系强,实践应用要求高,重点培养学生分析问题、解决问题的能力[1]。目前中职化工类的学生大部分的课程采用的是传统的教学模式,该模式忽略了学生的积极性和主动性。因此,提高学生的自觉性、主动性是研究的重要内容。对分课堂是一种既重视师生双方的主体性,又能兼顾传统课堂和自主课堂优点的教学模式,有隔堂对分和当堂对分两种形式。

本文尝试将对分课堂的两种形式应用到过程控制技术的课程中,分析对分课堂对过程控制技术课程的教学成果,探讨中职学生在过程控制技术课程中更适合哪种对分形式学习。

1 对分课堂

“对分课堂”是复旦大学张学新教授依据当前课堂存在的问题于2014年提出的一种原创性的课堂教学新模式,其核心的理念是将课堂时间对分,一半的时间给任课老师讲授,另一半的时间给学生讨论,并且将讲授和讨论的时间隔开,让学生在课后有足够的时间进行自主学习内化吸收[2]。对分课堂着重提升讨论的有效性,一般将教学过程划分为讲授、吸收和讨论三个阶段(PAD)[3]。第一阶段是以教师的讲授为主,讲授要遵循精讲和留白两个原则,为学生下个阶段的自学内化作准备。第二阶段是学生课后的内化吸收,学生将知识框架丰富和完善。把所学的知识内化为自己的经验,构建自己的知识框架,这不仅是学生自主思考的过程,也是让下次课堂讨论有更明确的目标。第三阶段是学生的课堂讨论,学生将课后自学内化后的“亮考帮”与同学进行交流讨论[4]。三个环节阶段的设计,层层推进,为学生指明学习知识点的方向,学生有目的进行自主学习和查找相关学习资料。对分课堂教学模式下,师生的角色互换,学生从知识的“接收者”转变成知识的“发现者”,充分体现了以学生为主体的教学理念,让教师真正做到授人以渔[5]。

在对分课堂三个阶段(PAD)中,学生的自主内化吸收起到关键性的作用,也是整个对分课堂的核心内容。如图1所示,对分课堂中的内化吸收对应的是A阶段,如果A阶段是在两次课的中间时间段进行,即课外时间学生自主完成的,为隔堂对分。如果A阶段是在课堂时间内完成的,为当堂对分[6]。

图1 对分课堂教学模式

2 对分课堂在过程控制技术中的应用

2.1 教学准备

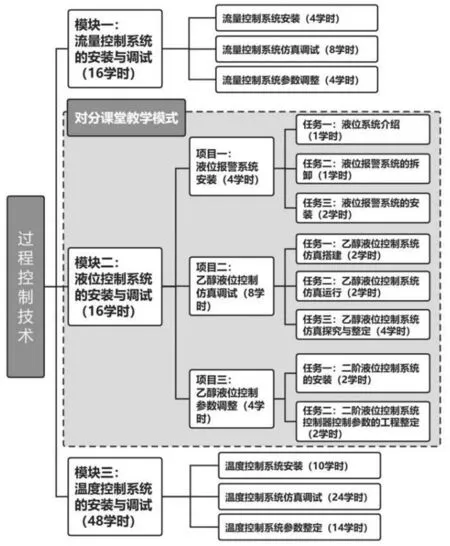

第一确定教材内容和授课对象。过程控制技术课程所选用的教材为普通高等教育“十三五”国家级规划教材、教育部高职高专规划教材《过程控制技术》第二版(主编王爱广、黎洪坤),全书共分为八章。课程授课对象为2年级自动化(01)班级学生,为了更好地适应对分课堂教学的实施,此课程根据学生已有的知识结构,结合化工仪表工岗位知识、技能要求和学生的认知规律,满足学生多样化的需求,将教材内容进行整合与重构,如图2所示。确定模块二液位控制系统的安装与调试采用对分课堂的教学模式进行探索。

图2 对分课堂教学内容重构

第二确定对分课堂形式,依据中职学生的认知特点和自主学习能力,结合教学内容的难易程度,对分形式采用隔堂对分和当堂对分,即项目一液位报警系统的安装采用隔堂对分形式教学,项目二乙醇(储罐)液位控制仿真调试和项目三乙醇液位控制参数整定采用当堂对分形式教学。

第三,学生了解对分课堂的教学实施三部曲,向学生介绍实施对分课堂的理念和流程,强调讲授、内化和讨论三部曲的注意要点和重要性,明确对分课堂的考核要求。为确保对分课堂讨论阶段的有效进行,对学生进行分组,根据学生的学习成绩和课堂表现情况,确保每个小组都有高分成绩和课堂表现相对活跃的同学,每个小组5~6个人,小组组长采用轮流制。

2.2 教学实施

在过程控制技术的教学实施过程中,根据对分形式说明隔堂对分和当堂对分的实施过程,每个对分形式实施过程根据教学顺序包括对分课堂实施的三个阶段:讲授阶段、内化吸收阶段、讨论阶段。

2.2.1 隔堂对分

在应用对分课堂教学模式中的隔堂对分上,以过程控制技术模块二项目一任务二液位报警系统的拆卸为例,教师利用第一次课堂最后25分钟的时间讲解液位控制系统的组成及方块图。首先,通过观看人工控制和自动控制的喷泉视频,让学生明确自动控制的重要性,同时强调要有节约环保意识,从自动控制的结构分解中引出液位控制系统的组成概念,利用课堂小游戏的方式引出液位系统的方块图。由于对分课堂的讲授阶段注重精讲留白原则,注重培养学生对知识内容的逻辑搭建,讲授阶段只给学生搭建整个的知识框架,不进行全面细致的讲解,讲清液位控制系统拆卸中的重难点,提供学生学习液位控制系统的组成及方块图的方法和思路。在第一次课堂的最后5分钟,布置一道关于液位控制系统各个组成环节有什么作用的思考题,要求学生利用课后时间对液位控制系统的组成及方块图进行深入地学习内化,并完成思考题,引导学生进行内化吸收知识。第二次课堂,学生根据自己内化吸收完的知识在课堂上直接进入讨论环节,以小组为单位,针对老师上节课讲解的液位控制系统的组成及方块图的知识点进行讨论,依托“亮考帮”,每个学生在组内亮出自己的观点,提出疑问,组内成员答疑解惑,小组提炼观点,并整理一份小组代表性的“亮考帮”,选定发言人,以便在全班内进行分享。在讨论阶段,教师主要是对同学提出的问题进行答疑、引导、启发,解决小组内有争议或者没办法解决的问题。在各个小组完成讨论环节后,请各小组分享“亮考帮”,检查学生是否已经掌握了液位控制系统的组成及对方块图的理解应用,由学生提问,全班共同解决小组内未完成的疑惑点,教师最后答疑、总结、评价,并完善知识点。

2.2.2 当堂对分

在应用对分课堂教学模式中的当堂对分上,以过程控制技术模块二项目二任务二乙醇液位控制系统仿真搭建为例。在讨论总结完上节课的知识点后,教师利用20分钟的时间讲授水箱液位控制系统的工作原理为系统仿真搭建作铺垫,着重讲解系统工作的逻辑过程,搭建原理框架引导学生理解知识要点,推导公式,引出比例度概念,遵循讲解阶段的精讲留白原则,传授学习方法。讲授完成之后教师设置任务目标,明确知识要点,发布作业任务,学生利用课堂15分钟对教师讲授内容进行自主内化吸收,并完成老师布置的检测内化吸收效果的作业题目。为增强研讨效果,体现各小组的“亮考帮”,小组在内化吸收完成后,根据老师发布的难度系数较大的研讨题目:跷跷板中的支点发生移动,输入和输出有什么变化和特点?利用20分钟的时间进行讨论,答疑提炼观点等,总结本小组的“亮考帮”,最后在全班进行分享,教师共同答疑、总结、评价,完善知识点,查缺补漏,对知识框架进行充实。

隔堂对分将对分课堂实施的三部曲放在2次课完成,而当堂对分将对分课堂实施的三部曲在一次课时间内(2课时)完成。相对于当堂对分,隔堂对分理论上有着更为充足的时间让学生进行自主学习和搜索资料,有利于更好的培养学生的自主学习能力。从基于对分课堂的过程控制技术教学实践调查表明,对于中职学生来说,在课后自主独立学习能力还有待提升,课后可支配学习专业知识的时间等实际情况下,学生更青睐于当堂对分,能够在课堂上及时完成对应的学习任务,效率高,收获及时,效果好。

3 对分课堂的教学实施成效

采用对分课堂教学方法,以学生为中心,体现学生的主体作用,结合企业生产案例,做中学,做中教,学生在真实项目中理解应用,压实学生技能。

3.1 激发内在动力,提高主动性

基于对分课堂的教学模式,整个学习过程中,学生是学习的主动参与者。课前通过创设贴合学生生活实际的案例和所熟知的情景,吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣,提高学习的主动性,对学完的知识利用课后时间或者课堂时间进行内化吸收,主动构建知识框架。教学过程中,教师利用任务驱动,设计自主探究环节,学生在同组研讨和全班交流讨论中获得直接经验,在课堂中设计动画、游戏,借助仿真软件,帮助学生突破重难点,淡化知识的理论性和枯燥性,学习的主动性逐步得到提高。

3.2 精益求精,形成素养

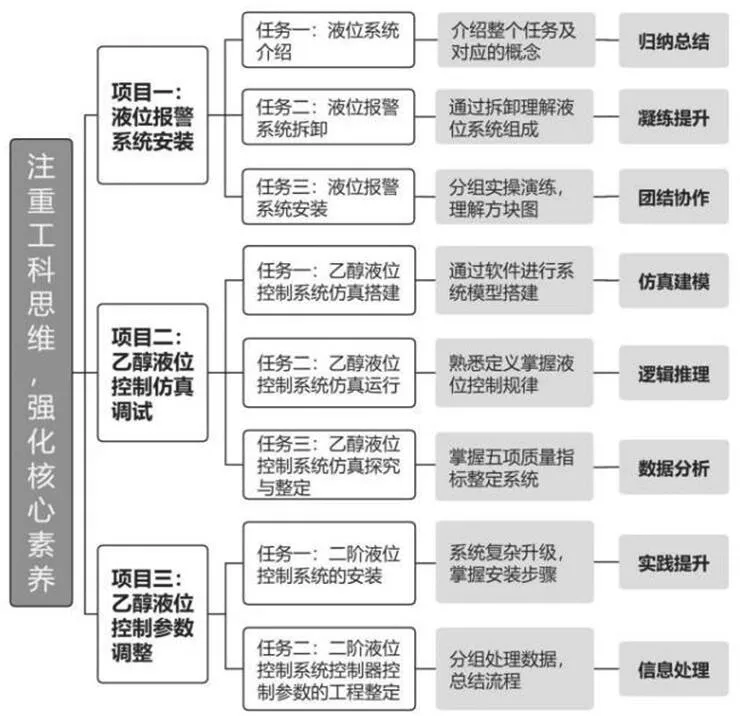

在教学实施过程中,采用对分课堂,在学生内化吸收和讨论阶段,教师引导、启发学生的同时可以有更多的时间注重培养学生的工科思维,强化核心素养。在学习液位报警系统安装时,先介绍整个任务的内容要求及对应的概念,引导学生理清思路,对整个任务利用思维导图进行归纳总结,通过实物的拆卸,凝练概括液位报警系统的组成部分,理解掌握液位报警系统组成概念。通过游戏和分组实操演练,引导明白学生团结协作的重要性。在学习乙醇液位控制仿真调试时,从安全生产案例导入,引导学生学会利用软件进行模型搭建,学习液位控制规律,增强学生的逻辑推理能力,学会对过程控制系统五项质量指标进行数据分析。最后在学习乙醇液位控制参数整定时,将系统控制质量要求提高,以提升学生的动手实践能力,如图3。

图3 注重工科思维,强化核心素养

4 总结

过程控制技术课程是理论知识强,实践应用要求高,重点培养学生分析问题、解决问题的能力的专业核心课程。不断地改革和完善过程控制技术的教学模式,是提升教学效果的有效途径。对分课堂注重师生双方的主体性,能够有效调动学生学习的自觉性和主动性,培养学生独立思考、交流和合作能力。促进教师精益求精,注重学生工科思维的培养,强化核心素养。与隔堂对分相比,对于化工类的中职学生来说,他们对当堂对分的认可度更高。在教学实践中,教师可根据教学内容的知识要点和学生内化吸收的情况,合理地调整对分的时间节点。为了便于在一次课程中完成当堂对分,可对知识点进行细化分解或者延长第一课时时间。此外,笔者将不断提升自身的教育教学能力,在教学中不断尝试对分课堂教学模式,以求达到更好的教学效果。