传顾恺之《洛神赋图》卷“北京甲本”考源

韩 刚

(四川大学 成都 610000)

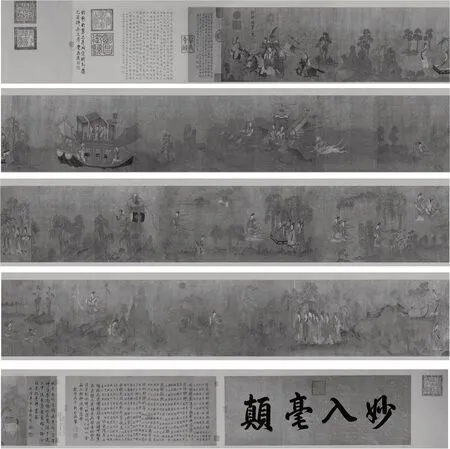

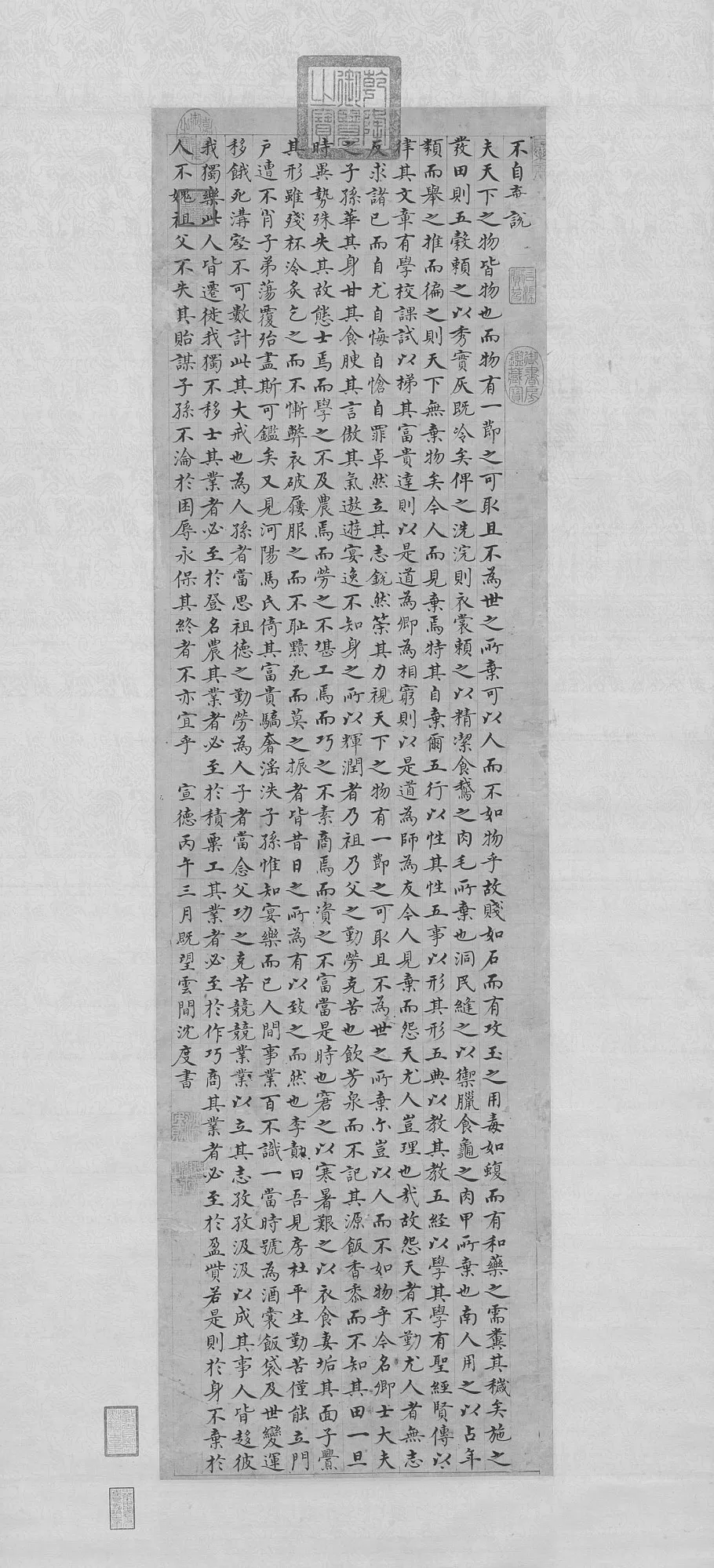

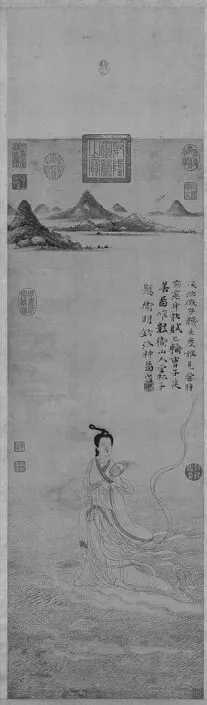

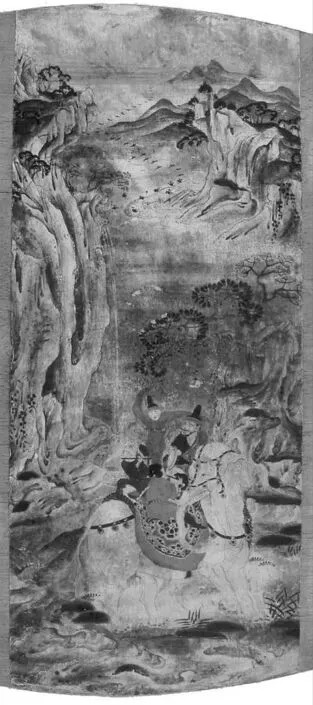

海内外现存传为顾恺之、陆探微《洛神赋图》盖有九卷之多,①对这些本子作综合性论述的有徐邦达《古书画伪讹考辨》、袁有根等《顾恺之研究》与陈葆真《〈洛神赋图〉与中国古代故事画》等著述,可以参考。下文主要讨论故宫博物院藏、乾隆帝定为“洛神赋第一卷”者,学界通称“北京甲本”(图1)。

图1 传顾恺之,《洛神赋图》,卷(简称“北京甲本”),绢本设色,27.1厘米×572.8厘米。故宫博物院藏

一、学术史略

该本画心不书曹植《洛神赋》文,亦无作者名款。分段描绘曹植《洛神赋》(有缺),青绿设色浓艳,画法古拙,山石树木坡渚钩染无皴,经营位置、应物象形颇合唐张彦远《历代名画记》所谓隋唐以前山水画“群峰之势,若钿饰犀栉,或水不容泛,或人大于山,率皆附以树石,映带其地。列植之状,则若伸臂布指”。①张彦远.历代名画记[M]//于安澜编.画史丛书(一)[G].北京:人民美术出版社,1963:16.画风存晋南北朝遗韵。清乾隆帝先是定为顾恺之真迹,后来由于看到第二卷(即“辽宁本”)、第三卷(即《石渠宝笈续编》著录李公麟摹白描本),反复斟酌后,定为宋以前名手摹本。当代学界多定为宋人摹本,其原本传为顾恺之作。如徐邦达说:“论摹的时间,从各方面(包括绢、色等)看来,大约在宋代”①徐邦达.古书画伪讹考辨(一)[M]//徐邦达集(十)[G].北京:故宫出版社,2015:29.;中国古代书画鉴定组编《中国绘画全集(一)·战国—唐》、杨仁恺主编《国宝沉浮录》②杨仁恺.国宝沉浮录(增订本):第九章《〈佚目〉书画总目简注》[M].沈阳:辽海出版社,1999:312.、林树中编著《六朝艺术》③林树中.六朝艺术[M].南京:南京出版社,2004:117.、袁有根等《顾恺之研究》④袁有根,苏涵,李晓庵.顾恺之研究[M].北京:民族出版社,2005:108.等均持宋人摹本说。在摹制时间上也有更具体的意见,如杨仁恺主编《中国书画》:“现藏故宫博物院的是编号的第一卷,亦伪梁氏旧藏,有图无赋,用同一个底本,只是运笔造型较为呆板,缺乏韵味,摹手技巧欠高明,也许属于南宋的‘苏州片’一类。”⑤杨仁恺.中国书画(修订本)[M].上海:上海古籍出版社,2001:18.是为南宋;陈葆真先生说:“北京甲本《洛神赋图》的临摹之事发生在《宣和画谱》编成(约1120)之后,而完成于金人入侵汴京(1127)之前。”⑥陈葆真.《洛神赋图》与中国古代故事画:第六章《四、北京甲本〈洛神赋图〉的收藏史》[M].杭州:浙江大学出版社,2012:210.即北宋末年。

“北京甲本”非顾恺之真迹,为后世摹本,固无疑义,但学界对摹制于何时有争议,对何人所摹缺乏探讨,值得进一步思考。

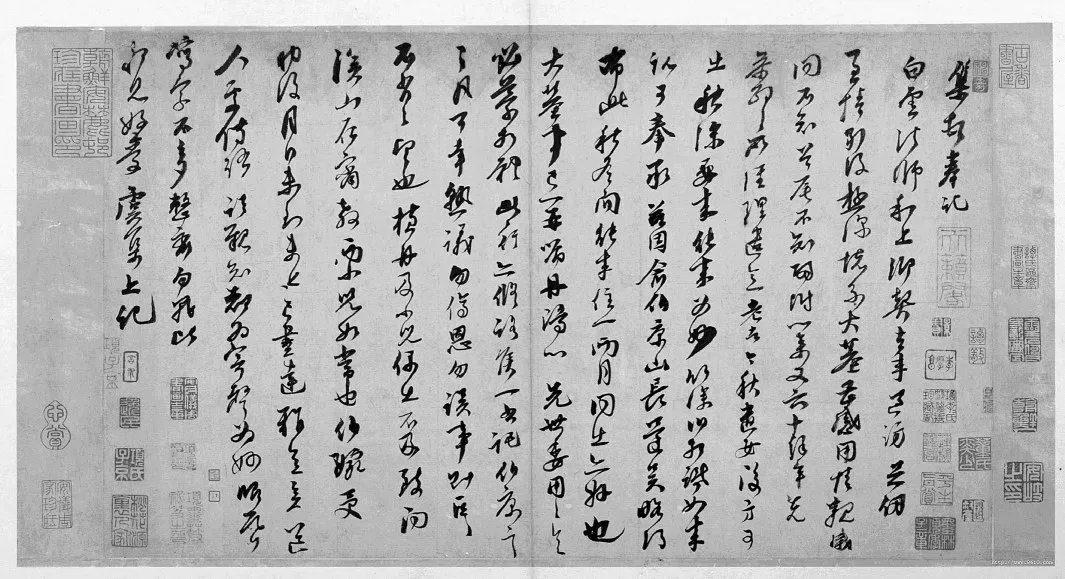

二、从“北京甲本”题识、印鉴与装裱等看其流传有绪

“北京甲本”题跋、印鉴以时间为次上溯为:

(一)清代题识印鉴

1.画心钤“宣统御览之宝”朱文方印,“宣统”为清代第十二位皇帝爱新觉罗·溥仪年号(1909—1911),表明曾经宣统内府收藏。

2.画心钤“嘉庆御览之宝”朱文圆印,“嘉庆”为爱新觉罗·颙琰年号(1796—1820),表明曾经嘉庆内府收藏。

3.乾隆时代印鉴题跋极多。重要者如下:

(1)乾隆帝于辛酉、己巳、乙酉、丙午四次题识与钤印。辛酉(1741)题识:

赋本无何有,图应色即空……二难今并美,把卷拂灵风。乾隆辛酉小春御题。

己巳(1749)背临王献之书《洛神赋》十三行并题识:

……此与三希堂王氏真迹皆足为《石渠宝笈》中书画压卷,后幅纸极佳,因背临子敬十三行以志欣赏,乾隆己巳小除夕御识。

乙酉(1765)题识:

绢新于第二卷,此宋笺却旧,乙酉仲冬三希堂再识。

丙午(1786)诗跋并注:

恺之洛神赋,前后两成骈……一合函三相,神传会道筌。乾隆丙午新正御笔。

(2)属乾隆时代信息的尚有董诰题识二则并款识,和珅、梁国治各一则并款印。

若将“北京甲本”乾隆时代题识印鉴等信息与乾隆十年(1745)成书的张照等编《石渠宝笈》著录⑦张照,梁诗正,等.石渠宝笈:卷三十六《贮·御书房九·列朝人·书画合卷上等》[M]//影印文渊阁四库全书(第825 册)[G].中国台北:台湾商务印书馆,1982-1986:431.对照阅读,可见该本在乾隆时代至少经历了两次装裱:

一是在《石渠宝笈》成书之前装裱过。张照等做过详细著录,既包括尺幅大小与金章宗、赵孟頫、李衎、虞集、沈度、吴宽等前代题跋印鉴信息,也包括乾隆帝辛酉(1741)题识印鉴等,后者是此次装裱新增的。

二是乾隆丙午(1786)新正以后装裱过,新增乾隆己巳(1749)、乙酉(1765)、丙午(1786)三次题识印鉴和参与其事的大臣董诰、和珅、梁国治题识印鉴等内容。

(二)明代题识印鉴

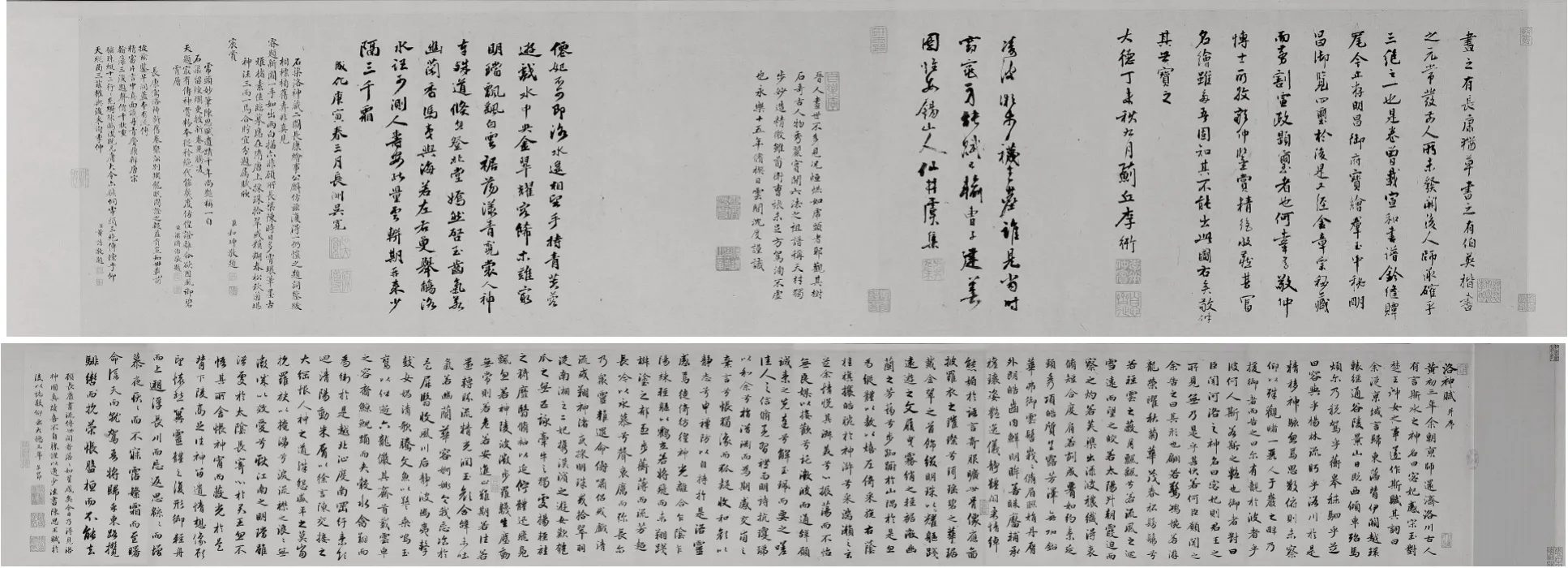

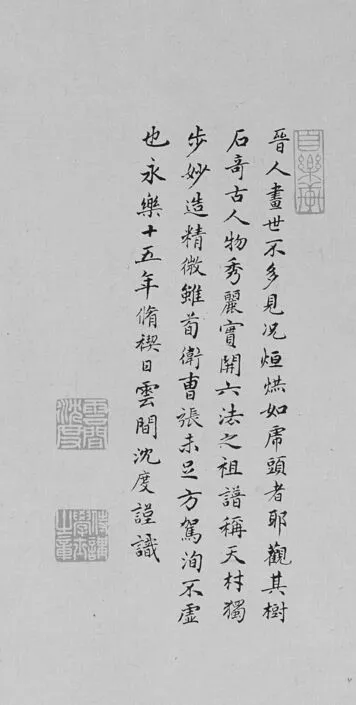

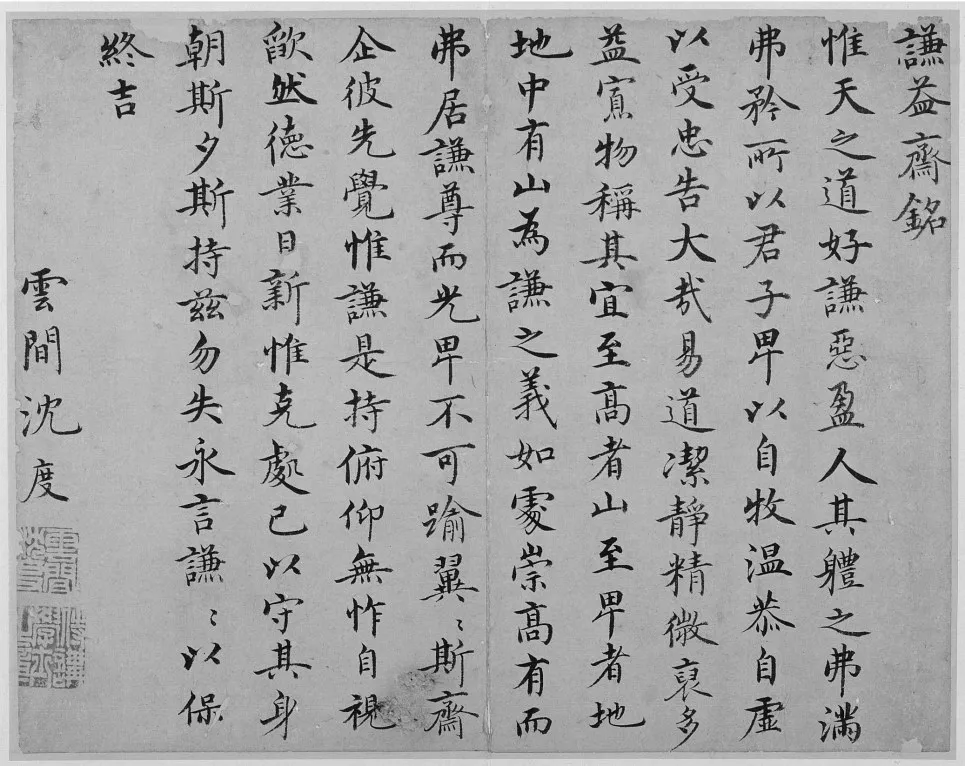

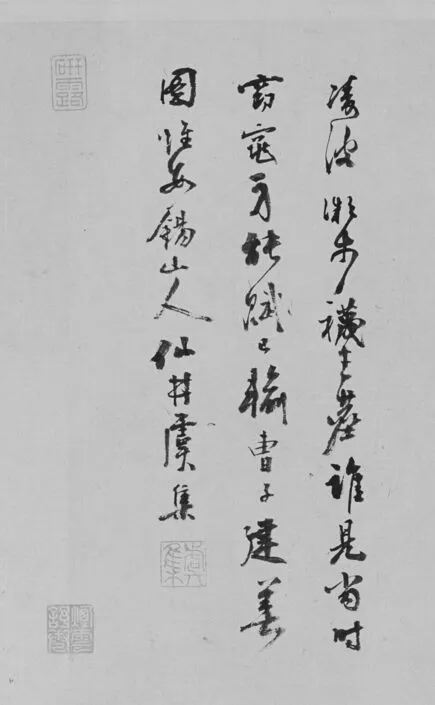

“北京甲本”上有沈度、吴宽两则题跋与印鉴。沈度题跋云:

晋人画世不多见,况烜赫如虎头者耶?观其树石奇古,人物秀丽,实开六法之祖谱。称天材独歩,妙造精微,虽荀卫曹张未足方驾,洵不虚也。永乐十五年修禊日,云间沈度谨识。

钤“云间沈度”白文方印、“侍讲学士之章”白文方印、“自乐轩”朱文长方印。(图2-1)

图2-1 “北京甲本”沈度跋

徐邦达说明沈度等跋“全是凭空伪造”①徐邦达.古书画伪讹考辨(一)[M]//徐邦达集(十)[G].北京:故宫出版社,2015:29.,未明理据;陈葆真说沈度(1357—1434)等跋“无一为真。”②陈葆真.《洛神赋图》与中国古代故事画:第六章[M].杭州:浙江大学出版社,2012:210.理由是:“经比对,他们的落款和钤印与庄严等编:《晋唐以来书画家鉴藏家款印谱》……中所见,并不相符,故定为伪。”③陈葆真.《洛神赋图》与中国古代故事画:第六章第35条注释[M].杭州:浙江大学出版社,2012:295.“并不相符”盖为庄严等编印谱有所遗漏之故。沈度为明初著名书法家,其宣德丙午(1426)书《不自弃说》(款识“云间沈度”下钤“侍讲学士”白文方印,图2-2)、《谦益斋铭》(款识“云间沈度”,下钤“云间沈度”白文方印、“侍讲学士”白文方印,图2-3)等与“北京甲本”题跋书风印鉴一致;加之《石渠宝笈》与乾隆帝等均不疑沈度题识为伪。故知沈度永乐十五年(1417)题识印鉴应为真迹。

图2-3 明,沈度,《谦益斋铭》,纸本,24.4厘米×31.3厘米。故宫博物院藏

图2-2 明,沈度,《不自弃说》,轴,1426年,纸本,29.9厘米×104.4厘米。台北故宫博物院藏

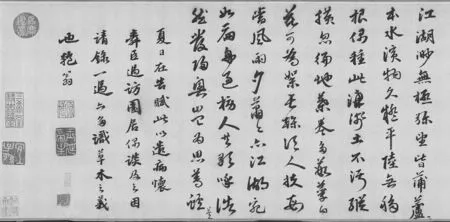

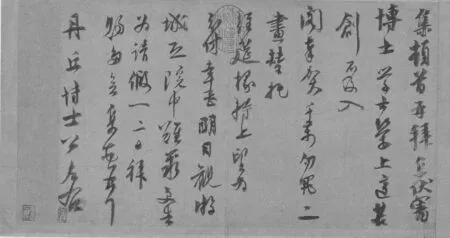

吴宽题跋:

仙妃不可即,洛水遥相望……云軿期再来,少隔三千霜。成化庚寅春三月,长洲吴宽。

钤“吴宽”朱文方印、“原博”朱文方印。(图3-1)

图3-1 “北京甲本”吴宽跋

徐邦达先说明吴宽等跋是凭空伪造的,又说“吴宽一跋,写得还象吴体”④徐邦达.古书画伪讹考辨(一)[M]//徐邦达集[G].北京:故宫出版社,2015:29.;陈葆真先生说吴宽等跋“无一为真。”理由与上引所云沈度者一致。吴宽(1435—1504)官至礼部尚书,工书法。明都穆(1458—1525)称吴宽“书翰之妙,识者以为不减大苏。”①孙岳颁,等.佩文斋书画谱:卷八十《历代名人书跋十一》引都穆《南豪文跋·明吴宽及第后谢恩表稿》[M]//影印四库全书(第822册)[G].中国台北:台湾商务印书馆,1982-1986:466.今见吴宽《跋黄庭坚〈诸上座帖〉》(图3-2)、《记园中草木诗》(图3-3)等与“北京甲本”吴宽题识印鉴一致;加之《石渠宝笈》与乾隆帝等皆不疑吴宽题识伪。故知“北京甲本”卷后吴宽成化庚寅(1470)题识应为真迹。

图3-3 明,吴宽,《记园中草木诗》,纸本,纵26.8厘米,全卷横538.5厘米。台北故宫博物院藏

图3-2 明,吴宽,跋黄庭坚《诸上座帖》,纸本,纵33厘米,全卷横729.5厘米。故宫博物院藏

(三)元代题识印鉴及相关信息

“北京甲本”拖尾有赵孟頫、李衎、虞集题跋印鉴,当代学界多疑为伪。如徐邦达说:

此后没有元、明私人藏印,只有清乾隆、嘉庆、宣统等内府印记。最后另纸上有元赵孟頫行书《洛神赋》一篇,出于勾摹。其原底有“盛逸民”上款,曾见,今藏天津市艺术博物馆,有影印单行本。又纸有元李衎、虞集、明沈度、吴宽等诗跋,全是凭空伪造。其中虞集一绝句,原是倪瓒题卫九鼎《洛神图》轴诗,只将末一句“善图唯有卫山人”改为“锡山人”而已。吴宽一跋写得还像吴体。此卷不见于其他书录记载。清高宗弘历题为“顾画《洛神赋》第一卷”,书于卷中末尾。今藏故宫博物院。①徐邦达.古书画伪讹考辨(一)[M]//徐邦达集[G].北京:故宫出版社,2015:29.

徐邦达此论,涉及元代,可以讨论的地方主要有:

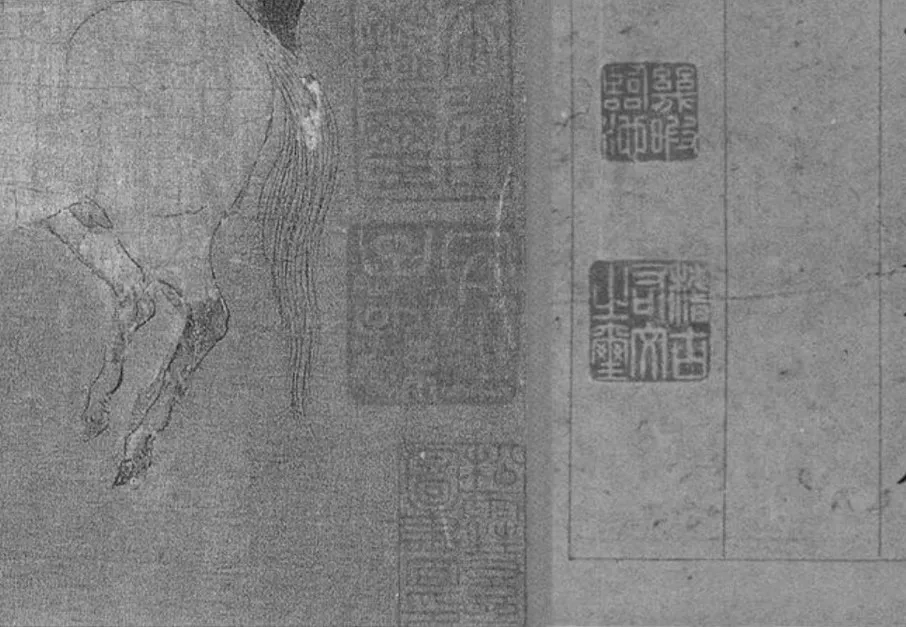

一是谓“此后无元、明人收传印鉴”应误,因为至少在本幅卷首右下角有“松雪斋图书印”朱文长方印一方(图4),应为元代赵孟頫印鉴,同样这方印也出现在卷尾赵孟頫书《洛神赋》跋款识下方,表明赵孟頫应见过“北京甲本”。

图4 “北京甲本”卷首赵孟頫“松雪斋图书印”朱文长方印(在中间最下面)

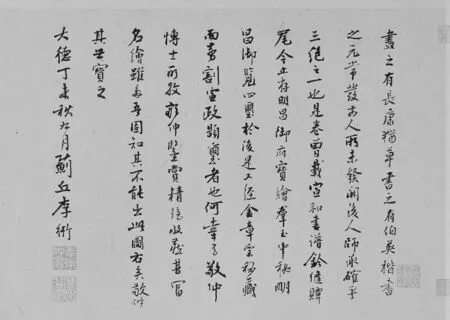

二是谓拖尾赵孟頫行书《洛神赋》“出于勾摹”值得进一步讨论。乾隆十年(1745)成书的张照、梁诗正等奉敕编《石渠宝笈》著录第一卷(即“北京甲本”):“卷前有‘松雪斋图书印’一印……后幅素笺本赵孟頫行书《洛神赋》,款识云:‘顾长康画流传世间者落落如星凤矣……大德三年子昂。’下有‘松雪斋图书印’……”②张照,梁诗正,等.石渠宝笈:卷三十六《贮·御书房九·列朝人·书画合卷上等》[M]//影印文渊阁四库全书(第825 册)[G].中国台北:台湾商务印书馆,1982-1986:430.未言为摹本;乾隆帝己巳(1749)后题识虽谓“卷末吴兴书《洛神赋》,当亦属后人摹本。”但这并非证伪子昂此跋的有效证据,因为“摹本”表明有真本,故赵孟頫的确在大德三年(1299)书过此跋。徐邦达说赵孟頫行书《洛神赋》“出于勾摹。其原底有‘盛逸民’上款,曾见,今藏天津市艺术博物馆……”笔者见天津博物馆藏赵孟頫《洛神赋》卷尾有“大德四年四月二十五日为盛逸民书。子昂。”款识一行(下文简称“天津本”),应为徐邦达所说者。二者相较,书风虽一致,但分行布白差别颇大,“北京甲本”卷后赵孟頫书《洛神赋》题识不似“勾摹”自天津本。综之,赵孟頫应书写过多卷《洛神赋》(上述两卷外,尚见故宫博物院藏二卷),其中“北京甲本”(或其原本)书于大德三年(1299);“天津本”书于大德四年(1300);故宫博物院藏二卷中一卷书于延祐六年(1319),一卷未书年月(本幅前后有王铎等题跋)。

三是谓元李衎、虞集等题跋“全是凭空伪造”亦应分别论之。

“北京甲本”卷后有赵孟頫跋,题写时间为大德三年(1299)。之后第一跋为李衎题,落款为“大德丁未(1307)秋九月蓟丘李衎”,下钤“李衎仲宾”白文方印、“息斋”朱文方印,跋右下角钤“襄州家李氏”朱文方印。(图5)从题跋书风与前二印看,似为真迹。问题出在题跋“何幸为敬仲博士所收,敬仲鉴赏精绝,收藏甚富,名绘虽多,吾固知其不能出此图右矣,敬仲其世宝之”云云等内容上,大意是说时任博士、鉴赏精绝的敬仲收藏了该卷,十分宝贵。此“敬仲博士”盖指柯九思(1290—1343,字敬仲),而柯九思任奎章阁鉴书博士是在元文宗天历二年(1329)以后。此其一。其二,题跋谓“是卷曾载《宣和画谱》”,而查现存各本《宣和画谱》,却无,此误盖非李衎(1245—1320,字仲宾)所当犯。其三,“襄州家李氏”朱文方印亦当伪,因为李衎为蓟丘(今北京市)人。以此三点故,李衎题跋印鉴当伪。

图5 “北京甲本”李衎跋

那么,伪李衎跋作于何时?若将此跋与上文所述明沈度题跋对照起来看,就会发现二者在内容上有上下文承接之处,如伪李衎跋谓:

画之有长康,犹草书之有伯英,楷书之元常,发前人所未发,开后人师承,确乎三绝之一也。是卷曾载《宣和画谱》……

伪李衎跋谓“曾载《宣和画谱》”,沈度跋即称“称天材独歩,妙造精微,虽荀卫曹张未足方驾,洵不虚也。”(按:出自《宣和画谱》顾恺之评传“世以谓天材杰出,独立无偶,妙造精微,虽荀卫曹张,未足以方驾也。”①赵佶.宣和画谱:卷一[M]//于安澜编.画史丛书(二)[G],北京:人民美术出版社,1963:3.云云);伪李衎跋谓“开后人师承”,沈度跋即称“实开六法之祖谱”,沈度题跋时参考过伪李衎跋而对其失误又有所修正,可知也。是故,伪李衎跋应作于明初沈度题跋之前。

伪李衎跋后为虞集题诗跋,落款“仙井虞集”,钤“虞集”朱文方印。跋款为虞集典型行草书风,印亦与现存确定为虞集者符合。(图6-1、6-2、6-3)元成宗大德初(1297),虞集(1272—1348)始至京师,以大臣荐,授大都路儒学教授,至元文宗即位(1328),除奎章阁侍书学士,所任均为清要京官,常出入内府,表明大德三年(1299)赵孟頫题跋后,虞集再于“北京甲本”题诗跋是很有可能的。故虞集诗跋当为真迹。

图6-1 “北京甲本”虞集跋

四是谓虞集所题绝句是抄录自倪瓒题卫九鼎《洛神图》轴诗,只是将末一句“卫山人”改为“锡山人”而已,亦恐未安。现藏台北故宫博物院的卫九鼎(约1300—1370年间)《洛神图》轴(图7)本幅上,有倪瓒(1301—1374)于明洪武戊申(1368)题诗:

图7 元,卫九鼎,《洛神图》,纸本,90.3厘米×31.8厘米。台北故宫博物院藏

凌波微步袜生尘,谁见当时窈窕身?能赋已输曹子建,善图惟数卫山人。

图6-2 元,虞集,《致丹丘博士公尺牍》,纸本,21厘米×37.7厘米。台北故宫博物院藏

图6-3 元,虞集,《致白云法师札》,纸本,30.7厘米×51.8厘米。故宫博物院藏

将此诗与“北京甲本”上元代虞集所题诗对照,确实仅有“卫”“锡”二字不同。但虞集时代在前,倪瓒在后。要说抄录,也应该是后面的倪瓒抄前面的虞集,而非相反。

元代有关“北京甲本”的信息还见于汤垕《画鉴·晋画》:

顾恺之画如春蚕吐丝……曾见……“洛神赋”……其笔意如春云浮空,流水行地,皆出自然。傅染人物容貌,以浓色微加点缀,不求藻饰。①汤垕,撰.马采,标点注译.邓以蛰,校阅.画鉴:《序》[M].北京:人民美术出版社,2016:3-4.

汤垕字君载,号采真子,山阳(今江苏省淮安市)人。元文宗天历元年(1328)后,“在京师时与今鉴书博士柯君敬仲(九思)论画,遂著《画鉴》。”②汤垕,撰.马采,标点注译.邓以蛰,校阅.画鉴:《序》[M].北京:人民美术出版社,2016:3-4.(是故汤垕《画鉴》一书论画观点应与柯九思分享。)赵孟頫大德三年(1299)曾题跋、钤印于“北京甲本”上,而该本笔法的确予人汤垕所言“春蚕吐丝”“春云浮空,流水行地”审美意象,傅色也与“傅染人物容貌,以浓色微加点缀,不求藻饰”合,故知汤垕、柯九思于内府所见并讨论的顾恺之《洛神赋》当即“北京甲本”。

(四)金章宗印鉴

“北京甲本”本幅与后隔水黄绫、古笺贉尾上钤“明昌”“御府宝绘”“群玉中秘”“明昌御览”四印,传为金章宗印(图8)。徐邦达说:

图8 “北京甲本”上的四方金章宗印

此卷本身后有黄绫隔水一幅,再接白高丽古笺贉尾,本身与隔水中间骑缝钤“明昌”“御府宝绘”二印,印文、印色(蜜印)都很劣,应伪。隔水和贉纸接缝中钤“群玉中秘”一印,在纸上的左一半,印文、印色(蜜印)都好,则确真。在黄绫“隔水”上的右一半,则是描补而成,印色也不一样。可见那幅黄绫隔水和伪印都是后添的(估计在明代)。贉纸中间钤的“明昌御览”大印亦真,那纸应当是从别处移来的。

这是认为四方金章宗印鉴中,“明昌御览”“群玉中秘”二印为真,但“群玉中秘”印中“群玉”(即右半)二字是描补而成的,“明昌御览”则当是从别处移来的;“明昌”“御府宝绘”二印伪,与黄绫隔水都是后添的(明代)。陈葆真先生说:

虽然在卷尾有四方传为金章宗(1168年生;1189-1208年在位)的收藏印“明昌”“明昌御览”“御府宝绘”和“群玉中秘”都为真品,但它们与画作本身并不在同一幅绢上;这些印记可能是后来才附到卷尾的。关于这方面的研究,参见徐邦达:《古书画伪讹考辨》,上册,第21~22页。①陈葆真.《洛神赋图》与中国古代故事画:第六章第34条注释[M].杭州:浙江大学出版社,2012:295.

例如,数学模型是沟通数学与外部世界的重要桥梁,数学建模素养作为六大核心素养之一,值得充分关注.然而,仅通过教师的讲授难以切实提升学生的数学建模素养,教师在课堂教学中,可以考虑留出时间,让学生参与数学建模的过程,在做中学,积累数学实践的经验.这样的留白能有效提高学生的课堂参与度,也有助于学生提升用数学语言表达世界的能力.

这是在徐邦达论点基础上又有自己的发挥,认为四方金章宗印皆真,但它们不在画心上,可能是“后来才附到卷尾的”,相当于否认了以金章宗印鉴论证“北京甲本”时代的合理性。

而实则,据乾隆十年(1745)编撰完成的《石渠宝笈》著录:“后隔水押缝有‘明昌’‘御府宝绘’‘群玉中秘’三玺,后余幅有‘明昌御览’一玺。”②张照,梁诗正,等.石渠宝笈:卷三十六《贮·御书房九·列朝人·书画合卷上等》[M]//影印文渊阁四库全书(第825册)[G].中国台北:台湾商务印书馆,1982—1986:430.知张照、梁诗正等著录该卷“北京甲本”时,已有此金章宗四印,不疑为伪;该画在乾隆内府时,一直贮御书房,乾隆帝十分看重,对其真赝反复斟酌,亦不疑金章宗印伪。另外,值得注意的是,现存“明昌”“御府宝绘”右半在画心上,左半在外,非能遽言“它们与画作本身并不在同一幅绢上。”

为前贤研究忽略的是,据乾隆乙酉(1765)题跋“此宋笺却旧”云云,可知乾隆己巳(1749)小除夕书大令《洛神赋》十三行题识、乙酉题识是题在“宋笺”上的,“群玉中秘”“明昌御府”二印与作为骑缝印的“明昌”“御府宝绘”二印左半也是钤在“宋笺”上的,此“宋笺”当为《石渠宝笈》著录(1745年成书)以前、“北京甲本”原装裱形制中的后隔水(由上引《石渠宝笈》著录“后隔水押缝有‘明昌’……”可见),这种原装形制至清乾隆时代重新装裱时遭到破坏,即将作为原装后隔水的“宋笺”与画心分开,将黄绫(中间有乾隆帝题“要为宋以前名手无疑也”云云鉴定意见)接于本幅后,再在黄绫后接上作为原装后隔水的“宋笺”(图9)。这应该是见过原裱的张照、梁诗正、乾隆帝等不言金章宗印伪的原因。进一步地,据曾作为原装后隔水的“宋笺”上四方金章宗印、上文所述元赵孟頫、虞集、明沈度、吴宽等题识印鉴及《石渠宝笈》著录等信息,可知乾隆时代重装之前的原装有宋裱信息。

一言以蔽之,在乾隆时代重装之前,“北京甲本”上金章宗时代四方印鉴应不伪,①现存“宋笺”与原装“宋笺”相比,已在乾隆时代重装时截去一段(该段上有“明昌”“御府宝绘”二印左半、“群玉中秘”印右半),但为了保留金章宗印鉴信息,又将“明昌”“御府宝绘”二印描补于画心与现存拖尾黄绫接缝处,“群玉中秘”印右半描补于现存拖尾黄绫上。是故,现存“明昌”“御府宝绘”二印与“群玉中秘”印右半伪,“明昌御览”印与“群玉中秘”印左半真。表明其曾经金章宗完颜璟(1190—1208年在位)御府珍藏。

(五)南宋初相关信息

图9 “北京甲本”上作为原装后隔水的“宋笺”

由金章宗再往上溯,尚能找到南宋初相关文献记载。如宋王铚《雪溪集·题洛神赋图诗并序》:“近得顾恺之所画《洛神赋图》摹本,笔势高古,精彩飞动,与子建文章相表里……丹青画写鬼神趣,笔端调出返魂香。妙画主文尽天艺,神理人心两无异……”①王铚.雪溪集:卷一《题洛神赋图诗并序》[M]//影印文渊阁四库全书(第1136 册)[G].中国台北:台湾商务印书馆,1982-1986:551.王铚为北宋晚期至南宋早期官员、诗文家,而从王铚“权枢密院编修官”这一职任推想,他应是在建炎四年(1130)七月以后于御府得到顾恺之《洛神赋图》摹本的。②李心传.建炎以来系年要录:卷三十五“建炎四年(1130)秋七月”条:“诏迪功郎王铚权枢密院编修官,纂集祖宗兵制,其后书成,上览之称善,命铚改京官,赐名《枢庭备检》。铚,衣兄子也。”北京:中华书局,1988:683.细味引文中“摹本”“笔势高古,精彩飞动”“与子建文章相表里”“丹青”③此处“丹青”意指以青绿作画,而作为唐代青绿山水代表人物的李思训、李昭道一家正是以“丹青”驰名者,可参见唐张彦远《历代名画记》卷九记李思训一家五人。等关键信息,不难见出是与“北京甲本”符合的。④现存传为顾恺之、陆探微《洛神赋图》卷四本(即学界通称“北京甲本”“辽宁本”“弗利尔甲本”与“弗利尔乙本”)中仅“北京甲本”满足这些条件。

上述表明,南宋早期王铚所得“北京甲本”后来入藏金内府,至鉴藏中原法书名画蔚为风气的金章宗时期,方于其上钤四方金章宗鉴藏印。这种情况并非孤例,传顾恺之《女史箴图》卷(大英博物馆藏)等也大致有这样的经历。

(六)北宋“宣和裱”信息

因承上述,尚可对“北京甲本”在北宋末年的流传信息略作推断:

综上,“北京甲本”题跋、收传印鉴与装裱等显示出其自北宋宣和年间至清末的流传有绪。

三、“北京甲本”当为唐李昭道摹顾恺之《洛神赋图》卷

如上述,最早质疑“北京甲本”为顾恺之真迹的应是清乾隆帝,他反复斟酌以后,认为摹制者为“宋以前名手无疑也”,实包含了唐代名手摹本之意。而从上文所述该本曾经北宋宣和御府、南宋早期王铚、金章宗御府、赵孟頫、元内府、柯九思、汤垕鉴藏或经眼,有“宣和裱”信息等理据来看,谓其为唐代名手摹本应是很有可能的。那么,有无可能进一步厘定该画摹制者?有。

有史料显示,该卷当为初盛唐著名青绿山水画家李昭道摹本。明文嘉《钤山堂书画记·名画·唐》:

李昭道《洛神图》一,子昂书。《春山图》一、《明皇幸蜀图》二。(俱摹本。)⑤文嘉.钤山堂书画记·名画《唐》[M]//知不足斋丛书[G].1882-1889:8.

张丑《清河书画舫》:

(韩存良太史家)……《宋高宗绢本洛神赋》,并有《李昭道临顾恺之图画》……⑥张丑.清河书画舫:莺字号第一《晋·陆机·平复帖》[M].上海:上海古籍出版社,2011:16.

汪砢玉《珊瑚纲》:

严氏画品手卷目(凡单卷不开数)……李昭道《洛神图》。⑦汪砢玉.珊瑚纲:卷四十七《名画题跋二十三》[M]//影印文渊阁四库全书(第818 册)[G].中国台北:台湾商务印书馆,1982—1986:893.

这三条明人记载说明李昭道摹临过顾恺之《洛神赋图》,形制为手卷,有赵孟頫书《洛神赋》,曾经明代权相严嵩鉴藏,而此卷应即“北京甲本”,理由如下:

其一,明文嘉《钤山堂书画记》记李昭道摹《洛神图》上有赵孟頫(子昂)书曹植《洛神赋》,而海内外现存传为顾恺之《洛神赋图》手卷多本,仅“北京甲本”与赵孟頫书《洛神赋》有关(已详上文)。

其二,明末清初吴其贞《书画记·小李将军洛神图绢画一卷》:“高八九寸,广约一尺三四寸,绢质丹墨,并佳,绘洛神于右角水上,陈思王按马张盖行于左角,下回望洛神,笔法圆健古雅,精彩动人,真神品也,有许多鉴赏图书皆未录。卷后副纸有祝枝山行书《洛神赋》,书法甚精。”①吴其贞.书画记.卷一《小李将军洛神图绢画一卷》[M]//续修四库全书(第1066册)[G].上海:上海古籍出版社,2002:14.该卷现应不存,就著录尺幅大小、附纸祝枝山(1461—1527)书《洛神赋》等信息看,虽非“北京甲本”,但从画题“小李将军洛神图”与“笔法圆健古雅,精彩动人”等信息看,或为李昭道真迹,或为明以前李昭道《洛神图》摹本。无论何种情况,均有助于说明李昭道摹临过顾恺之《洛神赋图》长卷。

其三,李昭道为初盛唐青绿山水画大家,“北京甲本”画法(笔法与勾勒设色等)亦与传为李昭道《明皇幸蜀图》横轴(图10)等画法颇为一致。如在人马、山石、奇峰、峭壁、坡渚、水桥、云烟、栈道、草树等造型上全用细劲铁线描勾勒;设色用石青、石绿与朱砂等重彩涂染,不加皴斫,明丽沉着,绚烂协调,青绿格调典雅,而色不压线,均与“北京甲本”一致。另外值得注意的是,人物(尤其是仕女)面部设色敷以厚重白粉,与“北京甲本”人物面部敷色符合;那头躺在地上打滚的驴之动态,也很像“北京甲本”卷首那匹在地上打滚的马,等等。意者,李昭道能成长为著名青绿山水画家,应与临习传顾恺之《洛神赋图》卷有关。

图10 唐,李昭道,《明皇幸蜀图》,横轴,绢本设色,55.9厘米×81厘米。台北故宫博物院藏

其四,学界定“北京甲本”为宋摹本的重要图像依据是,卷中船窗山水画(图11)具有宋代水墨画风格特征。如袁有根等《顾恺之研究》说:“再加上大船舱窗上的显然有宋人笔意的泼墨山水画,更足以说明故宫本《洛神赋图卷》是宋人摹本而非真迹。”①袁有根,苏涵,李晓庵.顾恺之研究[M].民族出版社,2005:108.按:据大船舱窗水墨山水画作为断代图像依据的论证思路更多见于学界“弗利尔甲本”论述中。实则,细查这幅山水图,可见明显与高度成熟的宋人水墨山水不符,而恰好是与初盛唐水(泼)墨山水发展合拍的:

图11 “北京甲本”船窗水墨山水画

一是北宋以前传世名家卷轴画中有水墨山水图的,以传为五代南唐周文矩《重屏会棋图》(图12)、王齐翰《勘书图》卷(图13)等中作为人物背景出现的水墨山水屏风较早,画风远比“北京甲本”船窗水墨山水成熟,若依前贤据船舱山水图画风断代思路,或可推想,“北京甲本”当摹成于南唐周文矩、王齐翰时代以前。②现存晋唐宋绘画图像中有山水者尚不少,但多为考古出土者(如墓室壁画等),俱无作者信息,从绘制水平看,应是民间工匠所为,与本文所论画史名家(如顾恺之、李昭道等)非属一个系统,故此处不涉及。

图12 南唐,周文矩,《重屏会棋图》(局部-屏风山水画),卷,绢本设色,40.2厘米×70.5厘米。故宫博物院藏

图13 五代,王齐翰,《勘书图》,卷,绢本设色,28.4厘米×65.7厘米。南京大学艺术与考古博物馆藏

二是若自五代再往上溯,水墨山水正是在初盛唐时代迅速成长起来的,张璪、毕宏、王维、王墨等均为名家。晚唐张彦远《历代名画记·论画山水树石》:

吴道玄者,天付劲毫……由是山水之变,始于吴,成于二李(李将军、李中书)。树石之状,妙于韦鶠,穷于张通(张璪也)。……又若王右丞之重深,杨仆射之奇赡,朱审之浓秀,王宰之巧密,刘商之取象……①张彦远.历代名画记:卷一[M]//于安澜编.画史丛书(一)[G].北京:人民美术出版社,1963:16-17.

大意为,吴道子实践水墨山水,虽引发了“山水之变”,但取得较大成绩者却是李思训、李昭道父子,王维、张璪、韦鶠、杨仆射、朱审、王宰、刘商等皆有成就。①对初盛唐之际水墨山水画发展状况的较详细考察,可参考韩刚《“夫画道之中,水墨最为上”考源》(《南京艺术学院学报(美术与设计)》2012年第3期)。五代荆浩《笔法记》:

夫随类赋彩,自古有能,如水晕墨章,兴吾唐代。故张璪员外树石,气韵俱盛,笔墨积微。真思卓然,不贵五彩,旷古绝今,未之有也。麴庭与白云尊师……王右丞笔墨宛丽……李将军理深思远,笔迹甚精,虽巧而华,大亏墨彩……吴道子笔胜于象,骨气自高,树不言图,亦恨无墨……②荆浩,撰,王伯敏,标点注释,邓以蛰校阅.笔法记[M].北京:人民美术出版社,2016:5.

后出转精,荆浩说得更为清楚明白。在他看来,张璪、麴庭、白云尊师、王维在水墨山水上均取得了巨大成绩,李思训、李昭道父子与吴道子却有遗憾。李将军“笔迹甚精,虽巧而华,大亏墨彩。”正与“北京甲本”窗水墨山水有一致处。因为,若细味舱窗破墨山水图,不难发现用笔提按轻重缓急变化虽较为丰富,但笔力不足、墨色缺少浓淡干湿变化,整体画风颇显孱弱。

三是细查“北京甲本”舱窗水墨山水画,表现的是崖谷飞瀑泉石景象。与盛唐王维《山水诀》“夫画道之中,水墨最为上……一水通而瀑泻,而泉可乱流”③王维,撰,赵殿成.王右丞集笺注.卷二十八《石刻二则》[M]//影印文渊阁四库全书(第1071 册)[G].中国台北:台湾商务印书馆,1982—1986:344.云云颇合,应为当时水墨山水通行图式。而据文献记载,当时确有以水墨表现这一题材的画家与画作,如北宋米芾《画史》:“沈括收毕宏画两幅一轴,上以大青和墨,大笔直抹不皴,作柱天高半峰满八分一幅,至向下作斜凿,开曲栏,约峻崖,一瀑落下,两大石塞路头。”④米芾.画史[M]//于安澜编.画品丛书[G].上海:上海人民美术出版社,1982:218.毕宏为盛中唐之际山水画家,与张璪同时,稍晚于李昭道,其“以大青和墨,大笔直抹不皴”表现崖谷飞瀑流泉景象,与“北京甲本”舱窗水墨山水颇合。

四是从现存初盛唐水墨山水图像看,也是合拍的。如从陕西富平朱家道盛唐墓出土水墨山水屏风(图14)、日本奈良正仓院藏8世纪螺钿琵琶皮板画《骑象胡乐图》(图15)等的崖谷与笔墨表现中,均可见出与“北京甲本”船窗水墨山水的相似性。

图14 唐,《六扇屏风山水画》。陕西省富平县朱家道村唐墓墓室西壁,1994年发现

图15 8世纪,《骑象胡乐图》,螺钿琵琶皮板画,日本奈良正仓院藏

四、结语

北宋徽宗宣和年间收藏装裱以来,“北京甲本”迭经南宋早期王铚,金章宗御府,赵孟頫、元内府、柯九思、汤垕、虞集,明沈度、吴宽,清乾隆帝、张照、梁诗正、和珅、董诰、梁国治与嘉庆、宣统内府等题识印鉴,流传有绪。从历史时期图像、文献位层逻辑看,可由两宋之际上溯五代(如传周文矩《重屏会棋图》等画中水墨山水屏风、荆浩《笔法记》中相关论述)、晚唐(如张彦远《历代名画记》等论述)及初盛唐李昭道青绿山水(如传其《明皇幸蜀图》横轴等)、水墨山水画法(吴道子与李思训、李昭道父子等)。是故,从证据链的完整性与论证的有效性等方面综合考察,明代文嘉《钤山堂书画记》等著录“北京甲本”为唐李昭道摹临顾恺之《洛神赋图》卷,基本上可以得到证实,是优于学界所谓“宋摹本”的。