基于电子识别新技术的道路运输综合监管平台设计研究

陈晓静,高 潮

(江苏长天智远交通科技有限公司,江苏 南京 210036)

0 引言

近年来,道路运输管理部门在推进综合运输服务体系建设、推进货运与物流业降本增效、提升公众出行服务水平、加强行业治理能力建设、增强行业安全监管效力等方面成绩显著,各主管部门与企业投入了大量的人力和物力对重点营运车辆进行监管,全面提升了道路运输“联网监管、精准监管、专业监管、协同监管”水平。同时,面对机动车电子标识、移动通信终端近场身份识别等技术的发展,各部门也在积极探索采用新型的监管技术及手段来解决大面积、精细化、便捷化监管的问题,特别是针对目前监管手段存在的盲区监管以及对于非现场执法、取证等存在的手段单一落后、取证困难、证据不充分以及信息不共享等问题,希望通过电子识别新技术的研究应用来完善非现场执法手段,对违法行为做到及时发现、精准取证、有效处置,形成快速、全面、高效的监管闭环。

1 电子识别新技术简介

电子识别新技术包括机动车电子标识、移动通信终端近场身份识别两项技术。

机动车电子标识是一种基于超高频识别芯片并存储汽车身份数据信息的无源陶瓷基电子标签,它工作在超高频段(920~925 MHz)。

移动通信近场身份识别技术是通过对采集基站信号覆盖范围内的手机IMSI进行不间断采集的技术。

2 国内外应用现状

机动车电子标识、移动通信终端近场身份识别技术等新型电子识别技术具有智能、高效、便捷等特点,被广泛应用于国内外交通运输管理领域,在假/套牌车辆违法行为查处、“黑名单”车辆布控查缉、肇事逃逸、非现场执法、交通事故预防、重点运输车辆行驶轨迹跟踪、高速不停车收费、交通信息服务、辅助车辆限行管理与收费等方面开展了广泛的研究与应用[1-2]。

巴西圣保罗市政府在600多万辆机动车上安装了RFID标签,市区设置了约2 500个RFID天线,用于核查车辆的合法状态及车辆是否被盗,并能向警方发出非法车辆的警示信息,以便跟踪这些车辆;德国利用电子车牌提供实时的路面交通信息,用于道路交通秩序管理指挥与决策的重要依据;墨西哥通过使用RFID技术和视频车辆识别技术同时读取车辆信息,与中央数据库中的车辆数据匹配,各区域执法机构可实现查找未有效办理注册手续的车辆、被盗抢车辆或其他犯罪嫌疑车辆等“观察”名单中车辆的功能[3-4]。

我国机动车电子标识技术发展起步较晚,但发展势头迅猛。2013年,公安部牵头,同工信部签订了共同推进RFID的协议。同年11月,公安部交通管理科学研究所草拟的《机动车电子标识通用技术条件》等6项国家标准又相继出炉,标志着我国电子车牌技术在实际应用上又迈出了坚实的一步。华山[5]采用RFID等电子识别新技术,设计了一种电子车牌和电子驾照管理系统方案;陈广[6]、李元忠[7]、宗术[8]从整体应用角度提出了基于RFID技术的机动车辆监控系统的架构。

基于手机IMSI的移动通信终端身份识别技术在公安安全维稳中得到了广泛的应用。我国从2013年开始规定手机号码必须实名制,开通手机号需向运营商提供身份证等真实个人信息,手机号可以直接对应人员真实身份。公安部门通过在道路关键卡口部署IMSI采集设备,利用大数据分析可以锁定嫌疑人员的手机IMSI,通过运营商可直接查询到嫌疑人手机号和对应真实身份信息。基于手机IMSI的移动通信终端身份识别技术在公安行业已经非常成熟,具备在交通运输领域推广使用的基础条件,但是国内先期推广项目中,除了在合肥地铁开展了相关应用,还未见在其他城市开展。移动通信终端身份识别技术应用在交通运输行业,还需要进一步研究,包括解决5G网络架构下手机的身份特征采集方法、手机IMSI与车牌号码的对应关系、宏站和移动终端近场身份识别系统协同应用、工程部署实施,以及与现有交通系统进行对接,针对特定应用场景进行方案实现与优化。

综上可知,电子识别新技术能够从源头上解决车辆身份的防伪和识别等问题,目前在道路运输监管过程中的应用大多处于系统架构等研究层面,缺乏针对典型道路运输监管场景的深入研究及应用实践,不能满足大范围、精细化的道路运输监管需求。

3 电子识别新技术在道路运输车辆监管中的应用

机动车电子标识具有唯一性、防篡改、防复用、数字化、可动态识读等特性以及移动通信终端近场身份识别技术具有人车绑定的特性,将为道路运输车辆的监管带来新的监管手段和方式方法,提升对道路运输车辆的监管能力。

3.1 基于新技术的危险品运输车辆监管能力提升研究

3.1.1 危险品运输车辆证照信息化管理研究

危险品运输车辆管理涉及交通运输部门、公安机关治安管理部门、公安机关交通管理部门等。通过研究不同的“读、写”授权和安全访问机制,将危化品运输车辆业务流程中涉及的通行证、许可证、资格证、电子运单等信息写入电子标识标签的不同分区,结合电子标识“身份唯一性”,实现相关信息防伪、防复用、防篡改等功能,为进一步实现跨区域跨部门信息提供有利条件。

3.1.2 危险品运输车辆出入场站管理研究

危险化学品运输车辆进入危险化学品生产区域、仓储物流园区等场站时,通过机动车电子标识读写设备和移动通信感知设备,实现车辆自动进出场站,减少人工巡检、手动记录,并通过识别车辆驾驶人员和押运人员等,和电子运单上的人员匹配,可有效防止“电子运单”与车辆驾驶员、押运员信息不匹配问题,同时将车辆出入信息和人员信息上报公安、交通等单位的监管系统,让“监管触手”延伸到运输源头。

3.1.3 基于新技术的危险品运输车辆在途行驶状况精准监管研究

对危险品运输车辆在途行驶研究利用机动车电子标识、移动通信终端近场身份识别等技术实现状态精准监管、主动感知。在危险品运输车辆运行线路上,研究通过部署机动车电子标识设备、移动通信终端近场身份识别设备的监管卡口,结合GIS地图与现有监管手段,对车辆、驾驶员进行精准监管的实现途径,与公安、消防以及安监等相关职能部门的公共管理、服务平台的联动。通过机动车电子标识设备识别到的电子车牌信息与摄像头识别到的物理车牌信息比对,可以识别出假牌、套牌、非法营运车辆,确定车辆的身份。

针对危险品运输车辆的分时分区域通行管理需求,研究如何利用新型电子识别技术设定电子围栏,对进入电子围栏区域内的违法车辆进行自动甄别、准确判定违法类型、锁定车辆所处位置,并通过短信等方式,将违规信息第一时间发送给相关人员,可以大大预防事故发生。同时研究按行驶区域、道路等条件对嫌疑车辆的行驶轨迹和违法行为进行分析与研判。

3.2 基于新技术的客运车辆通行监管能力提升研究

3.2.1 基于新技术的客运车辆站外带客自动识别方法研究

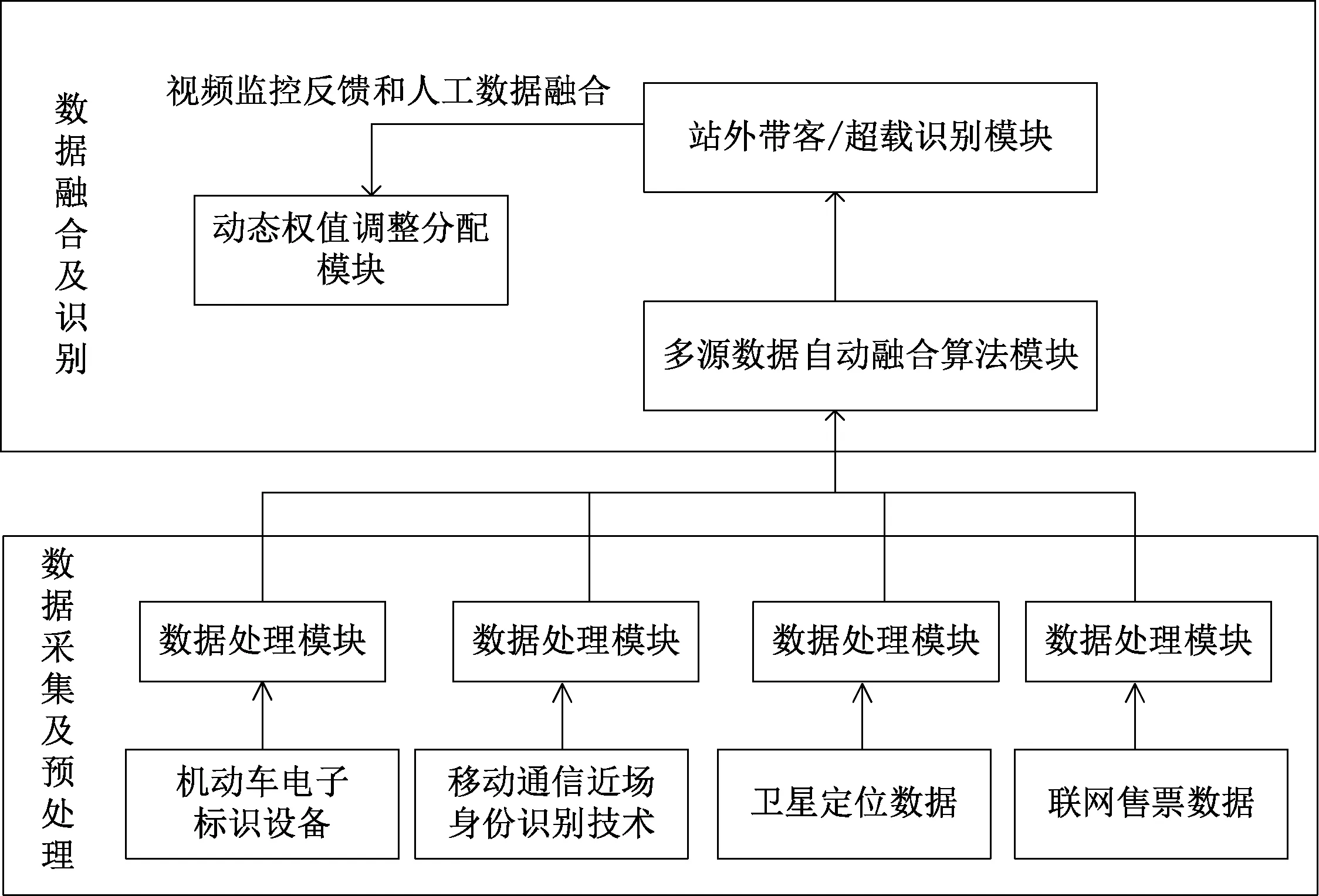

结合客运车辆管理现状,研究机动车电子标识技术和移动通信终端近场身份识别技术两项新技术的具体应用方法,并结合客运车辆运营与管理实际特征,针对站外带客、超载等应用场景,研究提出客运车辆站外带客自动识别方法。

通过在客运站的出口、高速出入口、主要途经点等重要节点部署机动车电子标识读写设备、移动通信终端近场身份识别设备,获取过往客运车辆身份信息和驾乘人员IMSI信息。

图1 客运车辆站外带客自动识别流程

3.2.2 新技术设备在客运站场部署优化研究

研究提出机动车电子标识读写设备、移动通信终端近场身份识别设备在客运线路上的部署方法、架设位置、数量、天线优化方法等,以实现驾乘人员手机IMSI码、机动车电子标识的准确读取,保证数据获取的准确性和稳定性(见图2)。

图2 新技术设备在客运站场部署场景示例

3.2.3 面向疫情防控的客运场站健康码自动核验技术研究

目前疫情防控处于常态化阶段,通过研究客运场站乘客健康码自动核验技术,实现乘客健康码状态信息(红码、黄码、绿码)的自动获取,从而减少近距离接触,提高检查效率,避免人员聚集。

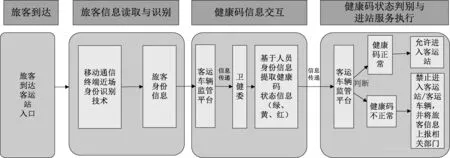

应用移动通信终端近场身份识别技术,实现健康码状态自动识别。用户将手机靠近指定区域,无需人工对手机进行操作,系统自动识别人员的手机卡IMSI信息,与通管局或卫健委部门查询到的行程码或健康码状态信息进行匹配,然后把健康码状态信息显示在屏幕上,对健康码状态异常的实时报警,这些过程都在后台自动完成,这样可以全程避免接触,提高旅客入站的效率,避免人员聚集(见图3)。

图3 乘客健康码自动识别技术实现方法原理

乘客健康码自动核验业务流程设计,如图4所示。

图4 乘客健康码自动核验业务流程设计

当旅客进入客运站,通过移动通信近场身份识别设备识别旅客身份,同时平台将人员信息传递给卫健委,进行信息交互,提取到人员的健康码状态信息(红码、黄码、绿码)。平台根据健康码状态信息,判断是否允许旅客进入客运站:当健康码正常时,允许旅客进入客运站;当健康码不正常时,禁止旅客进入客运站,同时将相关人车信息上报相关部门,协助相关部门开展疫情防控工作。

学生已经知道“遗传因子”的概念,但不清楚“遗传因子”的本质是什么以及如何起作用。另外,部分学生的实验设计能力还不够完善。因此,教师在讲课时应适时布置任务,启发学生思考实验设计的思路,引导学生独立设计实验,培养其实验设计的能力。

4 平台总体架构设计

基于电子识别新技术的道路运输综合监管平台采用层次化的体系结构,各层之间相对独立,并采用符合相应标准的接口,保证系统的开放性和可扩展性。系统的层次结构,如图5所示。

图5 系统总体架构

(1)基础环境层:提供了道路运输综合监管信息采集、传输和处理的基本条件与基础环境,主要包括主机及存储设备、网络系统、数据采集终端、基础软件和机房等配套设施。

(2)数据资源层:数据资源是整个平台的核心。在建设完善基础数据库和交换共享数据库的基础上,初步形成基础数据库、业务数据库、主题分析数据库、交换共享数据库。通过交换共享数据库,建立数据交换共享机制,为跨区域、跨部门道路运输综合监管信息共享和业务协同提供数据支撑。

(3)应用支撑层:应用支撑层处于信息资源层与应用系统层之间,为实现信息共享、应用系统功能、业务协同工作提供技术支撑,是构建道路运输综合监管相关业务应用系统的基础。主要包括操作系统、数据分析系统、数据备份软件、统一用户管理系统、虚拟化管理软件、地理信息服务系统等。

(4)应用层:应用层是整个项目业务功能及应用的实现,依靠数据资源层和应用支撑层所提供的数据与技术支撑,通过对道路运输综合监管的交换需求、业务需求的深入分析,整合、设计开发各类应用功能服务。主要功能包括:危险品运输车辆监管、客运车辆监管、行业信息服务、行业运行监测分析。

(5)用户层和展现层:面向各级行业管理部门、从业企业,提供综合监管、信息查询与应用服务。

(6)保障体系层:包括信息化标准规范体系、信息安全保障体系、建设与运营保障体系。保障体系是本项目顺利建设与运行的重要条件。

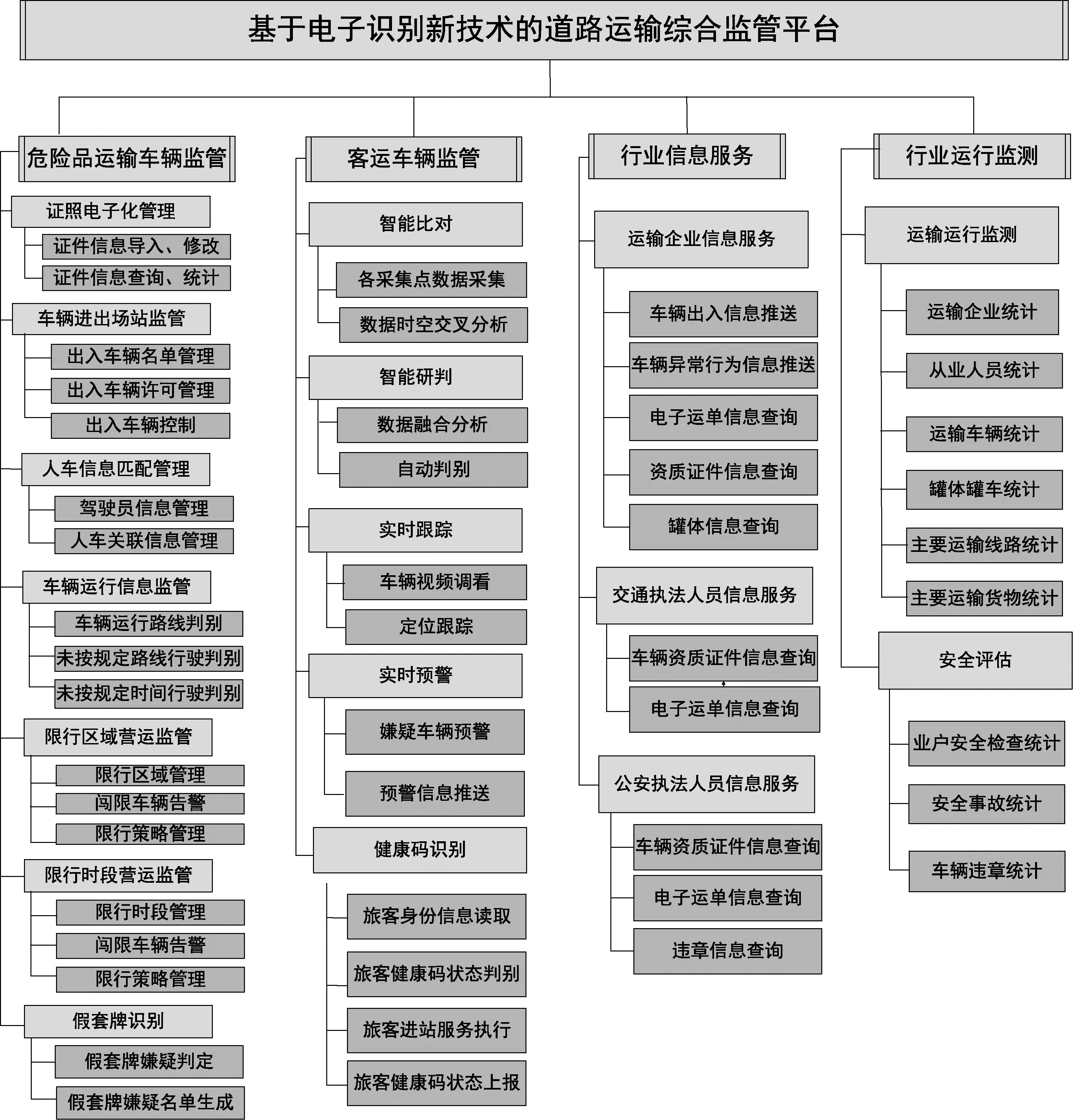

5 平台主要功能

平台包括危险品运输车辆监管、客运车辆监管、行业信息服务、行业运行监测4个子系统,其功能结构,如图6所示。

图6 功能结构

5.1 危险品运输车辆监管子系统

危险品运输车辆监管子系统实现道路运输许可证电子化管理、车辆进出场站监管、人车信息匹配管理、车辆运行信息监管、限行区域营运监管、限行时段营运监管和假套牌识别等功能。

5.2 客运车辆监管子系统

客运车辆监管平台实现站外带客/超载研判、健康码自动识别、数据统计分析等功能。

5.3 行业信息服务子系统

行业信息服务子系统功能模块面向道路运输企业,提供行业信息查询功能,主要包括企业基本信息、车辆信息、从业人员、电子运单、罐车罐体等查询服务,以及电子运单填报管理,为加强企业对安全生产的意识,提高企业自我管理水平,系统还可对有效证件过期等情况提供自动预警提醒。

行业信息服务子系统按照功能划分道路运输企业查询、道路运输从业人员查询、道路运输车辆查询、电子运单查询、罐车罐体信息查询、资质证件预警5个子模块。

5.4 行业运行监测子系统

面向行业管理部门,通过多类型的综合查询方式,以曲线图、柱状图、饼图以及表格等多种方式,实现对运输企业、从业人员、专用车辆、罐车罐体、安全评估等业务数据的综合查询与分类统计。

6 结语

基于电子识别新技术的道路运输车辆监管平台实时采集道路运输车辆过车数据、车辆轨迹、运行时间和驾驶员等信息,实现对车辆和驾驶人员的精准管控,将有效解决道路运输车辆身份识别、监控、告警等问题,有助于减少安全隐患,预防和减少道路交通事故,提高非现场执法能力,同时通过机动车电子标识“身份唯一性”,可实现相关信息防伪、防复用、防篡改等功能,为进一步实现跨区域跨部门信息共享提供有利条件。