早期母婴皮肤接触对于母乳喂养与新生儿行为状态的影响

陈芳荣

明溪县总医院妇产科,福建明溪 365200

近年来,随着我国生育政策的逐渐开放,新生儿出生率有所上升, 随之所至的各类生育与哺育问题也成为人们关注的焦点, 其中以新生儿出生后母乳喂养与发育问题的关注范围最为广泛[1-2]。 联合国儿童基金会认为, 母乳喂养时间与新生儿病死率密切相关,即出生后母乳喂养时间越晚,新生儿病死率越高,而尽早喂养能够使其得到充分的休息,降低病死率[3-4]。同时,分娩后新生儿从子宫内至子宫外的过渡能够增加皮质激素与儿茶酚胺的分泌量, 加之外界低温刺激,极易产生应激反应,继而干扰神经行为调节功能,表现为活动觉醒、啼哭等[5-6]。因此,采取有效的措施改善新生儿的行为状态, 提高母乳喂养率已成为妇产科护理学者亟须解决的问题。 母婴皮肤接触是一种低成本、高效率的妇产科护理措施,即新生儿娩出后将其呈俯卧状放置在产妇裸露的胸部,并以棉被或毛毯覆盖裸露的背部进行保暖[7]。 2019年12月—2020年11月该院对102 例经阴道分娩的产妇与新生儿应用了早期母婴皮肤接触, 取得了满意效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

204 例研究对象均为方便选取该院实施阴道分娩的产妇。 纳入标准:单胎,足月;阴道分娩;新生儿Apgar 评分>9 分; 所有研究已向产妇与其家属告知知情。 排除标准:早产儿或难产儿;经剖宫产分娩的新生儿; 新生儿患有先天性疾病; 新生儿Apgar 评分<9 分;有早期接触禁忌证或母乳喂养禁忌证。 204例新生儿以随机数表法划分为两组。 对照组102 例新生儿中男婴55 例, 女婴47 例; 出生体质量为2.40~4.70 kg,平均(3.02±0.45)kg;1 min 的Apgar 分值为9~10 分,平均(9.50±0.32)分。 研究组102 例新生儿中男婴53 例,女婴49 例;出生体质量为2.45~4.70 kg,平均(3.05±0.48)kg;1 min 的Apgar 分值为9~10 分,平均(9.45±0.35)分。 上述基线资料构成对比,两组结果差异无统计学意义(P>0.05)。 具有可比性。 该研究已取得医院伦理委员会批准。

1.2 方法

两组预热辐射保暖台至30℃,室内温度调节为26~28℃。对照组新生儿接受常规产科护理,方法:新生儿娩出后马上清理呼吸道, 断脐并转移至辐射保暖台上,消毒脐带,清洁身上的血迹、羊水,之后进行称体质量与其他护理操作。采用包被包裹新生儿,戴好帽子,放置在母亲产床附近婴儿床内,并在娩出后30 min 进行母乳喂养。 研究组开展早期母婴皮肤接触,方法:待产妇娩出新生儿后,将新生儿调整为仰卧位并放置在产妇胸腹间, 此时医护人员处理新生儿身上污物,完成清理后为其戴好帽子,当脐带搏动停止后断脐。其中新生儿呈俯卧体位时,注意调整其头部,偏向一侧,以免窒息。产妇用双手保护新生儿,注意做好保暖措施,母婴皮肤接触时间为90 min 左右。期间若新生儿有吸吮反射,立即协助产妇将乳头放置在新生儿口中哺乳。母婴皮肤接触完成后开展常规产科护理,为新生儿穿戴衣物并包裹好送回病房。

1.3 观察指标

①比较两组新生儿的行为状态情况,包括:浅睡眠、瞌睡、活动觉醒、安静觉醒、啼哭。②比较两组1 h内啼哭次数与啼哭时间。③比较两组母乳喂养情况,包括:30 min 内、90 min 内与出院前母乳喂养成功率;同时,随访6 个月,比较两组纯母乳喂养率,纯母乳喂养为新生儿仅食用母乳, 未添加任何其他乳制品及动物乳汁。

1.4 统计方法

采用SPSS 20.0 统计学软件处理数据, 符合正态分布的计量资料以(±s)表示,组间差异比较以t检验,计数资料以频数及百分比表示,组间差异比较以χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

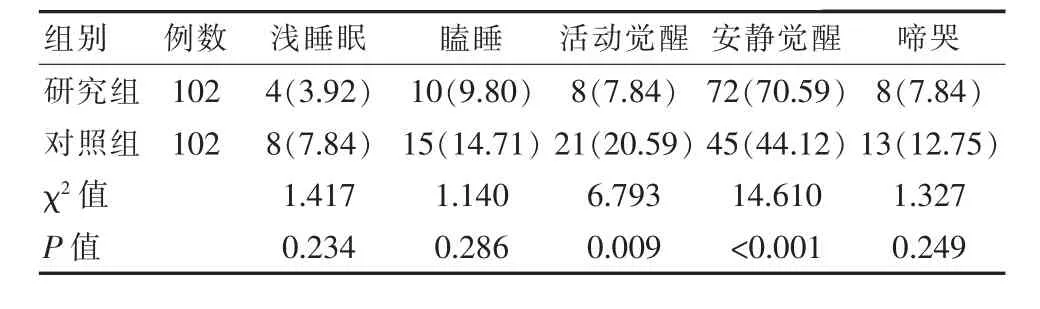

2.1 两组新生儿行为状态情况对比

研究组新生儿安静觉醒发生率较对照组更高,差异有统计学意义(P<0.05),活动觉醒发生率较对照组更低,差异有统计学意义(P<0.01),两组浅睡眠、瞌睡、啼哭发生率对比差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组新生儿行为状态情况对比[n(%)]Table 1 Comparison of behavioral status of newborns in the two groups [n(%)]

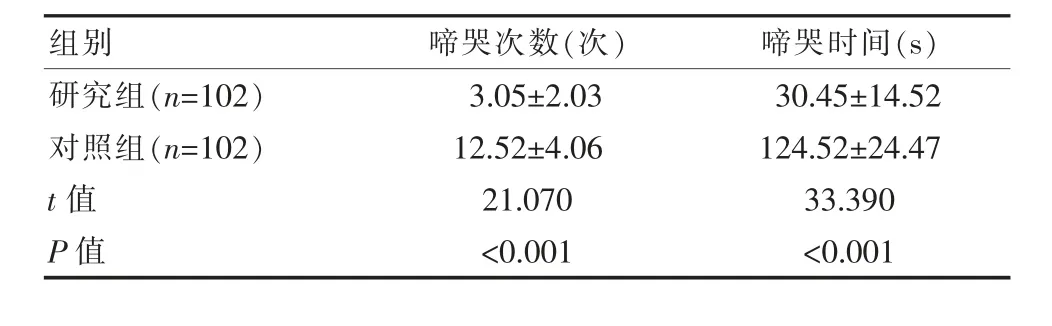

2.2 两组新生儿1 h 内啼哭次数与啼哭时间对比

研究组新生儿1 h 内啼哭次数与啼哭时间较对照组更低,差异有统计学意义(P<0.01)。 见表2。

表2 两组新生儿1 h 内啼哭次数与啼哭时间对比(±s)Table 2 Comparison of crying times and crying time of newborns in the two groups within 1 hour (±s)

表2 两组新生儿1 h 内啼哭次数与啼哭时间对比(±s)Table 2 Comparison of crying times and crying time of newborns in the two groups within 1 hour (±s)

组别啼哭次数(次) 啼哭时间(s)研究组(n=102)对照组(n=102)t 值P 值3.05±2.03 12.52±4.06 21.070<0.001 30.45±14.52 124.52±24.47 33.390<0.001

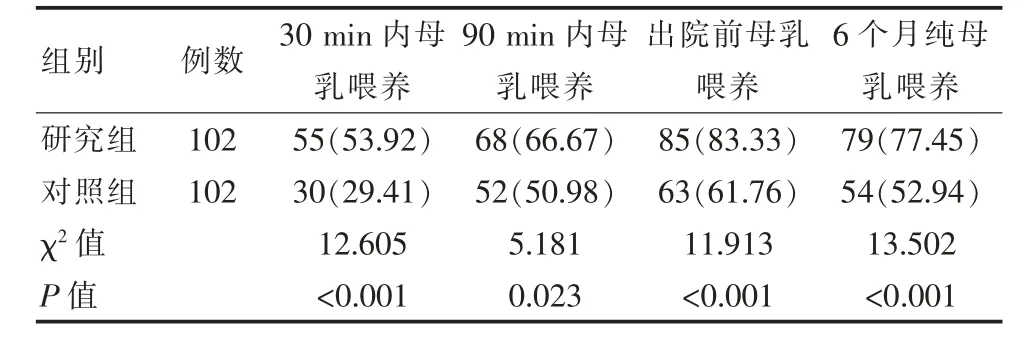

2.3 两组新生儿母乳喂养情况对比

研究组30 min 内、90 min 内、出院前母乳喂养成功率,以及6 个月时纯母乳喂养率均较对照组更高,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表3。

表3 两组新生儿母乳喂养情况对比[n(%)]Table 3 Comparison of breastfeeding situation of newborns in the two groups [n(%)]

3 讨论

胎儿至新生儿的过渡阶段是人生命周期中变化性最大的阶段,当胎儿从子宫进入外界环境后往往需要面对诸多问题[8-9]。首先,由于外界温度低于子宫内温度,致使新生儿散热增加,进一步降低体温[10-11]。有学者发现,子宫腔内的温度为37.5~37.9℃之间,而产房温度通常在26℃左右,新生儿体温调节中枢尚未发育成熟、皮下脂肪过薄、体表面积多,娩出后从温暖的环境进入相对寒冷的环境,所以易发生低体温。低体温可以提高新生儿组织耗氧量与细胞代谢量,导致低血糖、酸中毒、新生儿硬肿症等并发症[12]。 多数情况下, 新生儿娩出后经过清洗与包被包裹放置在床上,外界温度相对较低,不利于体温的恒定,加之离开母体后缺少安全感,所以极易引起活动觉醒、啼哭等情况[13-14]。 世界卫生组织(WHO)提倡新生儿娩出后进行60 min 以上的母婴皮肤接触,以便降低新生儿低体温发生率,改善行为状态[15]。 梁秋霞等[16]选择其所在医院400 例单胎阴道分娩产妇进行研究,将其随机分为两组,其中对照组采取常规护理,观察组在此基础上开展早期母婴皮肤接触, 结果发现观察组新生儿啼哭次数(1 h 内)为(3.50±1.59)次、啼哭持续时间(1 h 内)为(34.00±8.22)s,较对照组(8.69±3.88)次、(48.96±11.42)s 低。 该文研究结果与上述报道相近, 研究组新生儿1 h 内啼哭次数(3.05±2.03)次与啼哭时间(30.45±14.52)s 较对照组(12.52±4.06)次、(124.52±24.47)s 更低(P<0.05);同时,研究组新生儿安静觉醒发生率(70.59%)较对照组(44.12%)更高,活动觉醒发生率(7.84%)较对照组(20.59%)更低(P<0.05)。 虽然新生儿啼哭是生命力旺盛的表现,但也是身体不适的信号,啼哭行为状态能够影响觉醒水平,增加机体能量消耗,不利于脑部与身体发育[17]。 早期母婴皮肤接触的实施可以将母亲体温传递给新生儿, 保证新生儿体温稳定且快速的上升,改善啼哭行为状态[18-19]。此外,早期母婴皮肤接触中, 母亲规律的心跳与温暖的体温不仅使新生儿更为放松,尽快适应新的宫外环境,且利于激活其感觉神经,促进神经中枢成熟,对于成长发育具有积极的影响[20-21]。

母乳是婴儿最安全、自然与完整的天然食物,乳汁中含有成长发育所需要的所有抗体与营养, 不仅可以为婴儿提供足够的热量, 还可以预防感染与慢性疾病,促进脑部发育与消化功能,抑制肠道病菌滋生[22]。 同时,母乳喂养时的亲密接触利于培养亲子关系,刺激婴儿心智发育[23]。 多项研究发现,早期母婴皮肤接触能够调节新生儿的呼吸、循环、体温,以及能量代谢,继而抑制机体应激状态[24-25]。 彭亚娜[26]对51 例初产妇应用了早期母婴皮肤接触,结果显示该组产妇纯母乳喂养率84.86%较常规护理对照组66.93%更高。该文研究对产后不同阶段的母乳喂养情况进行观察,结果发现研究组30 min 内、90 min 内、出院前母乳喂养成功率53.92%、66.67%、83.33%,以及6 个月时纯母乳喂养率77.45%均较对照组29.41%、50.98%、61.76%、52.94%更高(P<0.05),这与上述报告结果一致。可见,早期母婴皮肤接触可以刺激产妇形成泌乳反射,促进乳汁分泌,为哺乳与喂养提供有力的保障。 同时,早期母婴皮肤接触时,母体的体温与气味对新生儿嗅觉与触觉进行良性刺激, 产妇怀抱动作利于新生儿出现觅食与吸吮反射, 继而提高喂养成功率。

综上所述,早期母婴皮肤接触能够有效改善新生儿的行为状态,提高母乳喂养率,适于推广与应用。