农村居民物价压力指数及其时空差异

——以甘肃县域为例

汪巧敏,陈 英

(1.甘肃农业大学 理学院,甘肃 兰州 730070;2.甘肃农业大学 管理学院,甘肃 兰州 730070)

一、引言

物价压力是描述不同收入群体居民生活消费对物价压力大小感受情况,是居民收入与物价两个因素综合作用的结果。[1-2]随着我国农村经济改革的不断深化,农村的物价压力已经逐渐超过城镇居民的物价压力[3],这种持续性上涨的物价压力会对农村造成一系列的消极影响。[4]一方面,会扭曲市场价格信号和货币作用,造成通货膨胀以及农村物价水平快速上涨。[5]另一方面,会通过价格效应、收入效应和财富效应所产生的再分配作用,破坏社会经济关系,促使社会贫富的两极分化,城乡差距进一步扩大。[6]因此,探究当前农村居民物价压力的空间差异,并努力加以化解,是发展农村经济,促进区域平衡的重要手段。

近年来,国内外学者对物价压力展开了一系列的研究与讨论,国外学者侧重于研究物价压力的作用机理,通过商品价格[7]、石油价格[8]和股票收益[9]等案例对物价压力进行实证分析。国内学者侧重从定性的角度[10-12]来深度分析物价压力形成的原因,并且在缓解物价压力造成的心理负担方面提出一些合理有效的政策建议。在测度方法方面,目前测度物价压力大小主要有3种方法:问卷调查法[13]、绝对数对比法[14]和相对数对比法[15]。另外,在物价压力的空间差异方面,多数研究通过传统线性回归的方法建立模型[16],较少针对物价压力的地理空间异质性展开讨论,且依据空间统计方法来研究物价压力空间差异的理论也比较少。鉴于此,本文考虑区域经济发展的协同性和异质性[17],根据甘肃省的统计发展年鉴和统计公报,构建动态物价压力指数计量模型对甘肃的农村居民2010年、2013年、2016年、2019年的物价压力大小进行分析,并利用标准差椭圆[18]和空间自相关[19-20]对物价压力的空间差异进行研究,以期明确把握甘肃省县域内农村居民物价压力的不平衡现状,为乡村振兴提供有益的借鉴。

二、数据来源与研究方法

(一)研究区域概况

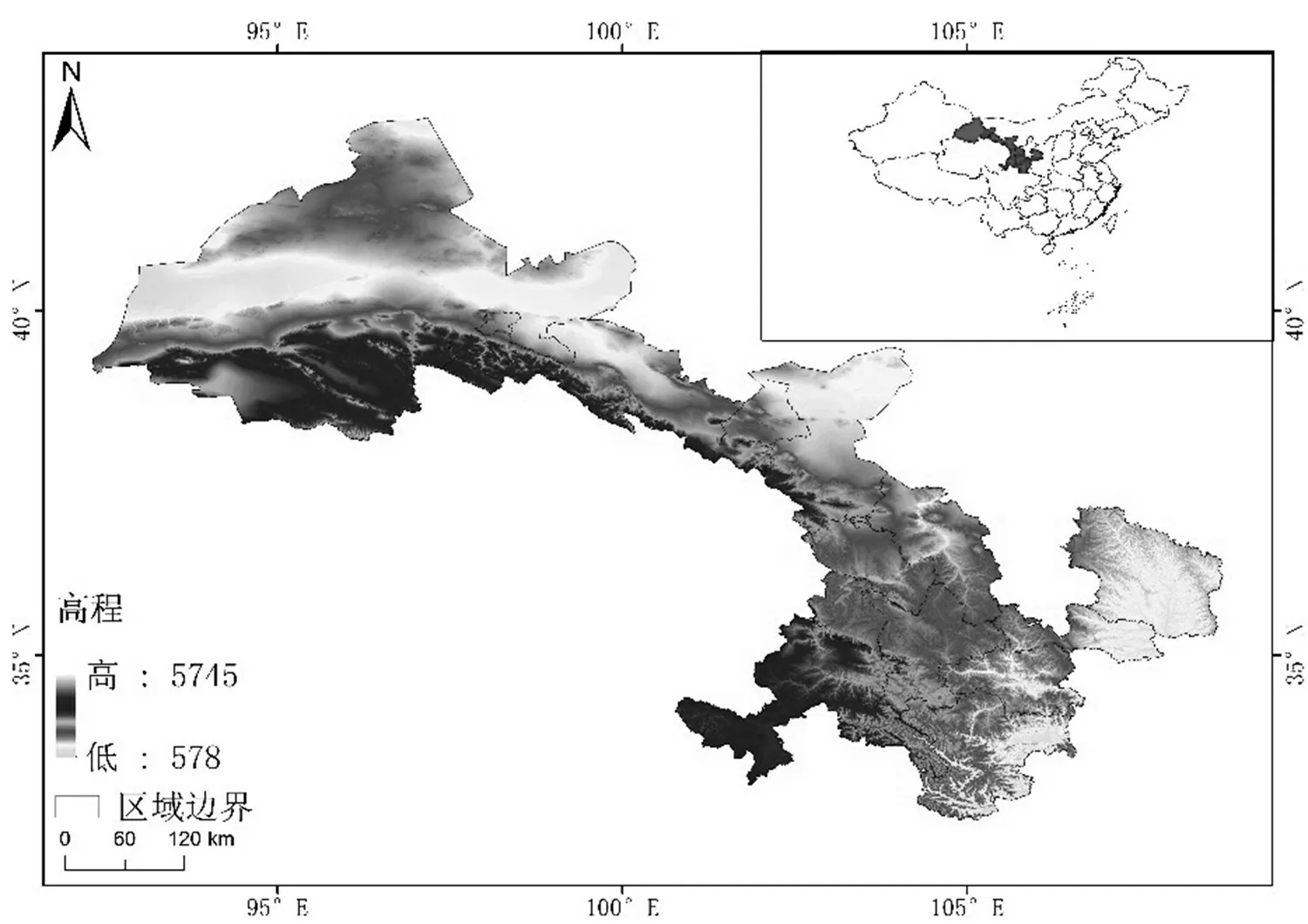

甘肃省地处我国三大自然地理区域的过渡带,位于北纬32°11′~42°57′、东经92°13′~108°46′,全省辖12个市、2个自治州、86个县(市、区)。2019年末,全省农村总人口为1363.69万人,农村居民人均可支配收入增长7.4%,居民消费价格指数增长了2.1%。全省土地总面积为42.59×104km2,地形呈狭长状,东西长1655km,南北宽530km。地貌复杂多样,地势自西南向东北倾斜。

图1 甘肃省地理区位图

(二)数据来源

甘肃省共14个市州(兰州市、嘉峪关市、金昌市、白银市、天水市、武威市、张掖市、酒泉市、平凉市、庆阳市、定西市、陇南市、临夏回族自治州、甘南藏族自治州)86个县区。本文以甘肃发展年鉴数据和统计公报为主,选取2010年、2013年、2016年、2019年的县区数据来计算物价压力指数,并通过ArcGIS10.6进行数据可视化,根据自然断点法将物价压力指数大小以0.16、0.18、0.20作为3个中断点,共分为4个等级(低压力、较低压力、较高压力、高压力),以此来探讨甘肃省86个区县2010—2019年物价压力的演变趋势和空间差异。

(三)研究方法

1.动态物价压力计量模型

2.加权变异系数

加权变异系数(CV)是用来反映物价压力指数相对差异的一种方法,利用人口加权的变异系数来测度甘肃省县域物价压力的相对差异。公式为:

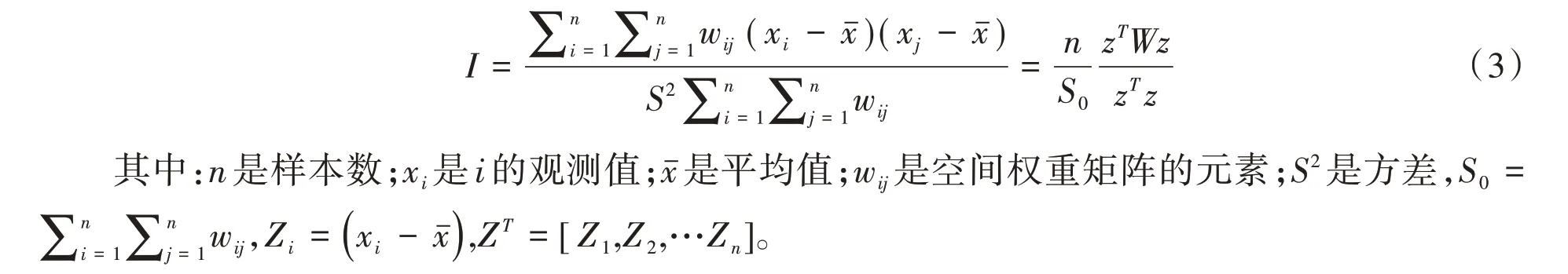

3.全局空间自相关

全局空间自相关值反映在总体研究区域内某一变量的平均集聚程度,通常用全局莫兰(Moran)指数I来衡量,公式如下:

4.局部空间自相关

全局空间自相关可以探索空间中样本属性的总体均衡情况,但是为了进一步观察空间中样本观察值的局部集聚情况,并排除空间过程的潜在不稳定性,就引入局部莫兰(Moran)指数Ii,公式如下:

局部莫兰(Moran′s)指数Ii将空间关联模式分为四种类型,并与莫兰散点图中的四个象限相对应。[19]第一象限和第三象限分别表示“高高集聚”和“低低集聚”的空间集聚特征,主要呈现空间正相关关系。第二象限和第四象限分别表示“低高集聚”和“高低集聚”的空间集聚特征,主要呈现空间负相关关系。

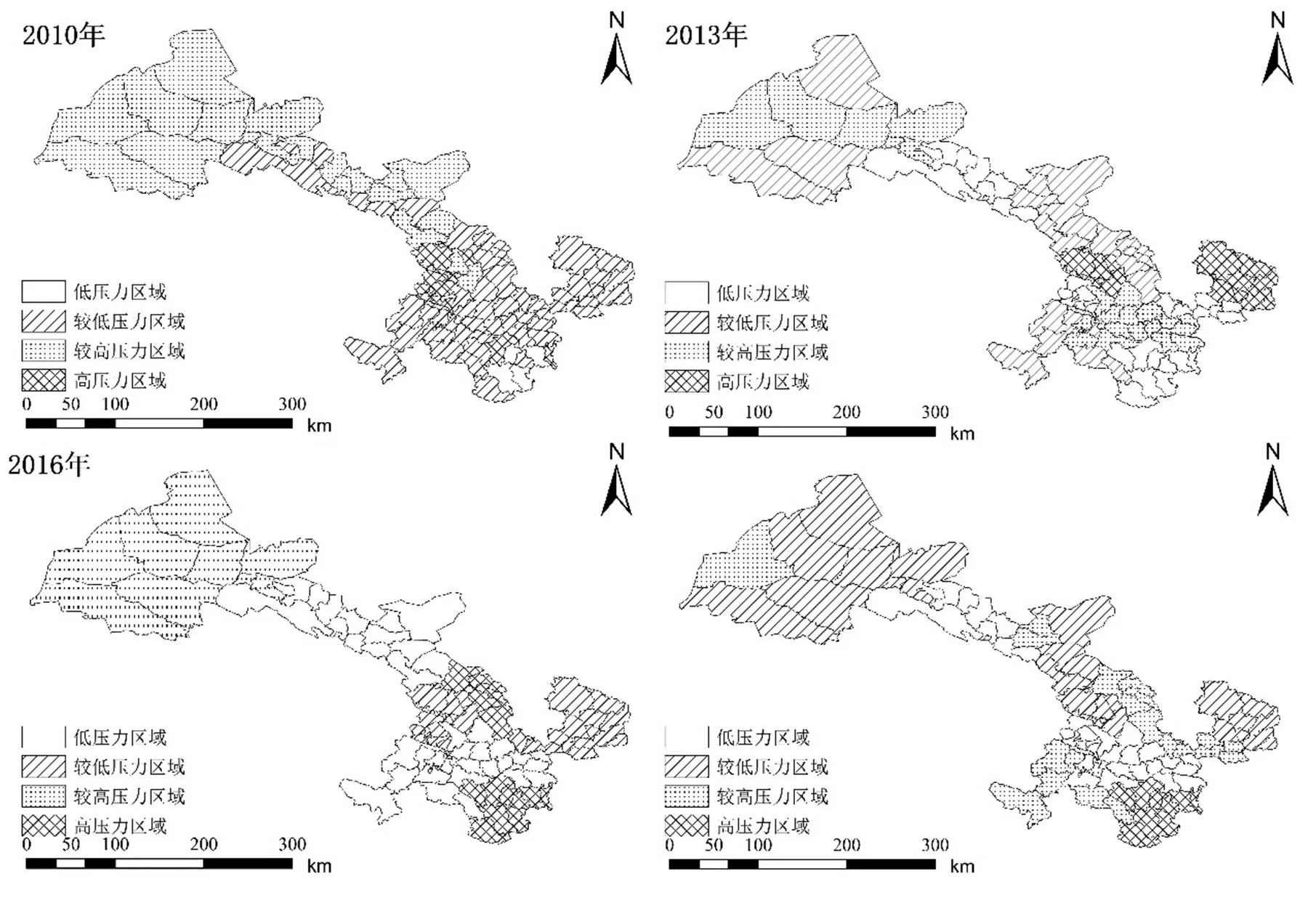

5.标准差椭圆

标准差椭圆(SDE)分析方法可以用来揭示空间要素的扩散方向与离散程度,并对地理要素的空间分布有着较好的解释效果,也可以用来表征要素的空间集聚区域、方向和中心位置等信息,公式如下所示。

三、结果与分析

(一)甘肃省县域农村居民物价压力的时间差异分析

从表1可以看出,2010年甘肃省县域农村居民物价压力指数总和为9.220,2013年下降至4.294;2016年有所上升,缓慢上升到6.806;2019年再次下降至5.550,年均降幅为7.89%;2010—2019年物价压力指数变化显著,但总体呈缩小的趋势。

表1 2010—2019年甘肃省县域农村居民物价压力的时间差异

从绝对差异角度来看:2010—2019年甘肃省县域农村居民物价压力指数的绝对差异波动变化显著,但总体呈缩小的趋势。可分为2010—2013年的下降阶段、2013—2016年的上升阶段和2016—2019年的缓慢下降阶段。总体而言,2010—2019年间,随着其县域经济的逐步发展,甘肃省县域农村居民物价压力指数的绝对差异在波动缩小。从相对差异角度来看:2010—2019年甘肃省县域农村居民物价压力的加权变异系数阶段性特征显著,但总体呈下降趋势,10年间年均下降率为3.8%,说明以加权变异系数测度的甘肃省县域农村居民物价压力指数的相对差异呈缩小趋势。同样的,加权变异系数的变化也可以分成3个阶段:第一阶段为2010—2013年间,加权变异系数急剧下降;第二阶段为2013—2016年间,加权变异系数有所上升,年均增长率为7.15%,表明在此期间各县区经济发展差距有所增大,物价压力的相对差异在扩大;第三阶段为2016—2019年间,加权变异系数再次下降,由2016年的12.553以年均4.08%的速度下降至2019年的11.018,说明这一时期各县域的经济发展水平差距在减小,经济发展的相对差异在不断缩小。总体来说,2010—2019年间甘肃省农村居民物价压力随着县域经济发展水平的提升,其压力指数呈现波动下降,人们对物价压力的敏感性减弱,国家对农村物价的一些政策调控取得显著成效。

(二)甘肃省县域物价压力的空间分析

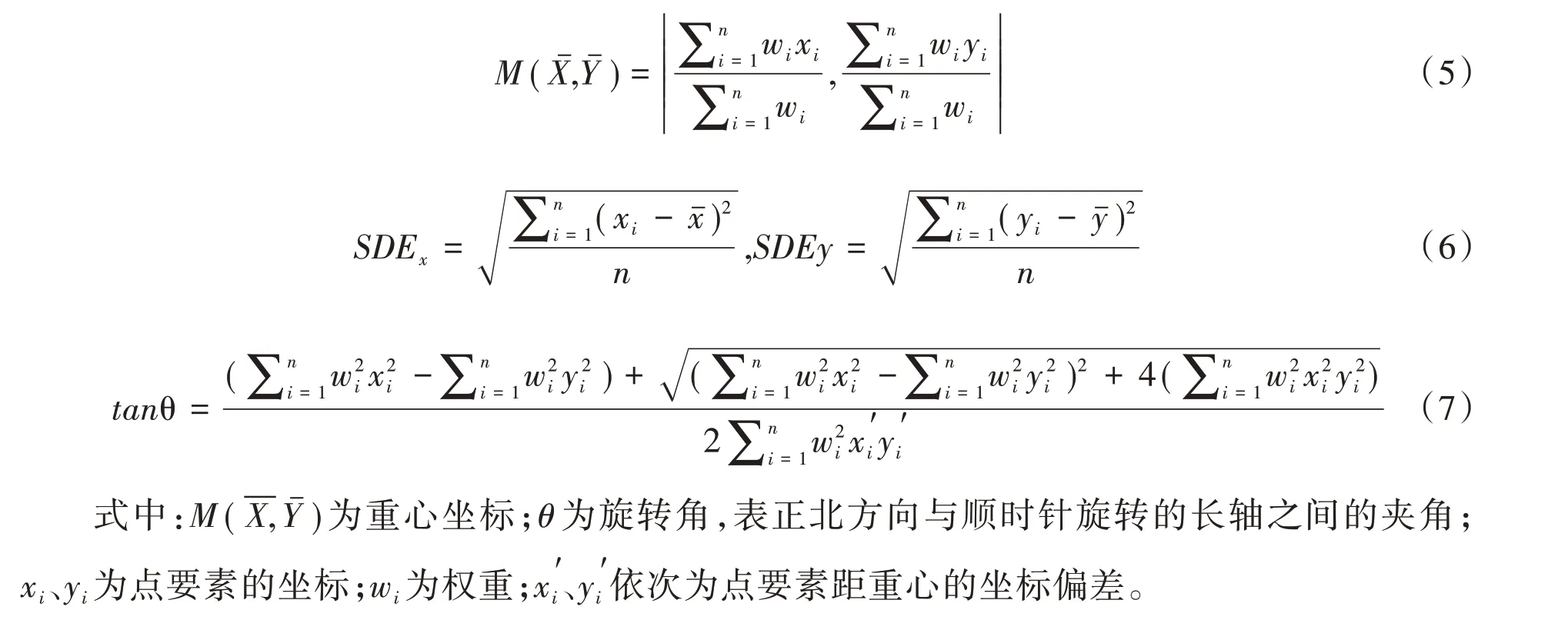

从图2可以发现:2010年甘肃省县域农村居民物价压力指数大于0.20处于高压状态的区县共有18个,约占20.6%,居民承受的物价压力是比较大的;物价处于低压力状态的县区只有4个,分别是西和县、徽县、武都县和康县。2013年的高压力区县数量是16个,主要分布在甘肃西北部和东南部,低压力区域有所下降,共有27个。2016年,物价压力指数处于高压力状态的县区数量有所下降,只有14个县区,低压力县区增加到35个,约占40.2%。2019年,甘肃省县域农村居民物价压力指数高压力状态区域数再次下降,只有8个,主要集中在甘肃的西北区域。可以发现,甘肃省县域在物价压力空间分布上表现出西高东低:西部地区物价压力相对较高,但部分区域具有特殊性;中部走廊区域与东北部区域物价压力处于中等水平,高压力区域主要分布在兰州、庆阳市、陇南市,白银市零星分布,兰州地处中国西北地区、甘肃中部,经济发展水平最高,物价压力指数比较大,与周边区县形成极化现象,庆阳市的农业水平较低,人均可支配收入较低,所以造成物价压力较高;低压力区域主要位于甘肃省河西走廊县域,武威、金昌、定西、天水等零星分布,物价压力指数大小随着时间的发展整体下降,逐渐呈现低压力的区域从中心往四周扩散的空间演化特点。

图2 主要年份甘肃省县域农村居民物价压力空间格局图

(三)甘肃省县域物价压力的时空差异分析

1.物价压力的全局莫兰(Moran)指数

根据2010年、2013年、2016年、2019年甘肃省县域物价压力的综合指数,计算全局莫兰(Moran)指数来反映甘肃省的物价压力指数的空间趋同性,计算农村居民物价压力的全局莫兰(Moran)指数,如下表2所示:

表2 甘肃省县域农村居民主要年份物价压力全局莫兰(Moran)指数

可以发现,各个年份的莫兰(Moran)指数都为正值,P值也通过了0.05水平上的显著性检验,说明农村居民物价显现显著的空间正相关。全局莫兰(Moran)指数从2010年的0.253,增长到2019年的0.370,说明全局莫兰(Moran)指数整体显现增长的趋势,即空间正相关关系在逐渐增强。

2.局部空间差异分析

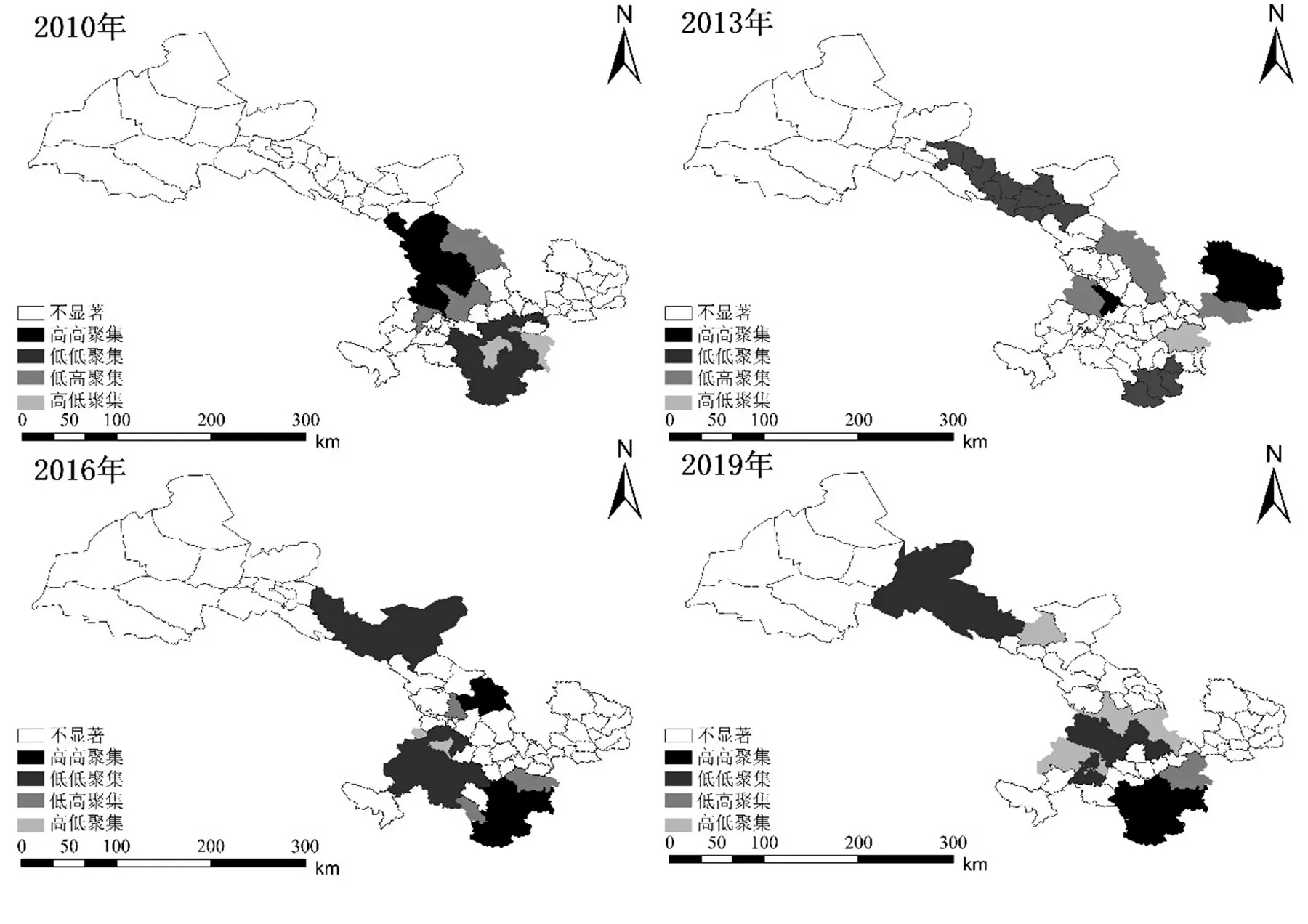

如图3所示,2010年落在第一、三象限的县域数量明显比落在第二、四象限的多,表明甘肃省物价压力指数大小相似的地区在空间上集中分布;2010—2013年落入第一和第三象限的县域数量呈减少趋势,说明县域之间集聚性有减弱趋势;2016年位于高高聚集区(HH)、低低聚集区(LL)的县域数量增至56个,达到研究期间的最大值;2019年落在高高聚集区(HH)、低低聚集区(LL)的县域数量比落在低高聚集区(LH)、高低聚集区(HL)的数量少,这与全局自相关的分析结果是一致的。总体来看,高高聚集区(HH)的数量由2010年的55个下降至2019年的16个,其数量变化幅度最大,表明随着甘肃省县域经济发展水平的提升,农村居民物价压力在逐渐下降;低低聚集区(LL)的数量在逐步上升,说明甘肃省县域物价压力指数整体不高;低高聚集区(LH)和高低聚集区(HL)的数量波动变化明显,但总体呈小幅上升趋势,表明甘肃省内各县域单元间没有呈现出良好合作的局面,高水平地区的扩散效应较弱,存在一些发展不平衡现象。

图3 甘肃省县域农村居民主要年份物价压力局部莫兰(Moran)散点图

为了更直观地显示物价压力的空间分布特征,本文通过LISA图来表达通过显著性检验区域的空间分布(图4)。可以发现,甘肃省县域农村居民物价压力的空间分布具有异质性,低低集聚的县域明显多于高高集聚的县域。甘肃省县域农村居民物价压力指数表现出差异化的集聚特征,与2010年相比,2013年显著高高区域与显著低低区域的单元数和分布区域发生显著变化,2010年显著高高区域和显著低低区域的单元数明显高于其他各区,高高集聚区域主要分布在兰州市与临夏回族自治州;低低集聚的区域主要分布在陇南市,2013年的高值集聚区域分布在庆阳市,低值集聚区域主要分布在河西走廊中部,庆阳市是传统农业大市,但是现代农业发展水平较低,农业经营集约化不高,农业生产效益偏低,整体表现为大而不强的特点。[21]2016年与2019年的空间相关性相似,其中高高集聚的区域分布在陇南市,而低低集聚的区域分布在甘肃中南部地区以及河西走廊的中部区域。总体来看,空间正相关关系在逐渐增强,空间上表现为低值区由甘肃中部向周围扩散,高值区向南部延伸,2010—2019年甘肃省县域农村居民物价压力的空间集聚变化明显,聚集单元变化显著。

图4 2010—2019年甘肃省县域农村居民主要年份物价压力LISA集聚图

3.空间分布标准差椭圆分析

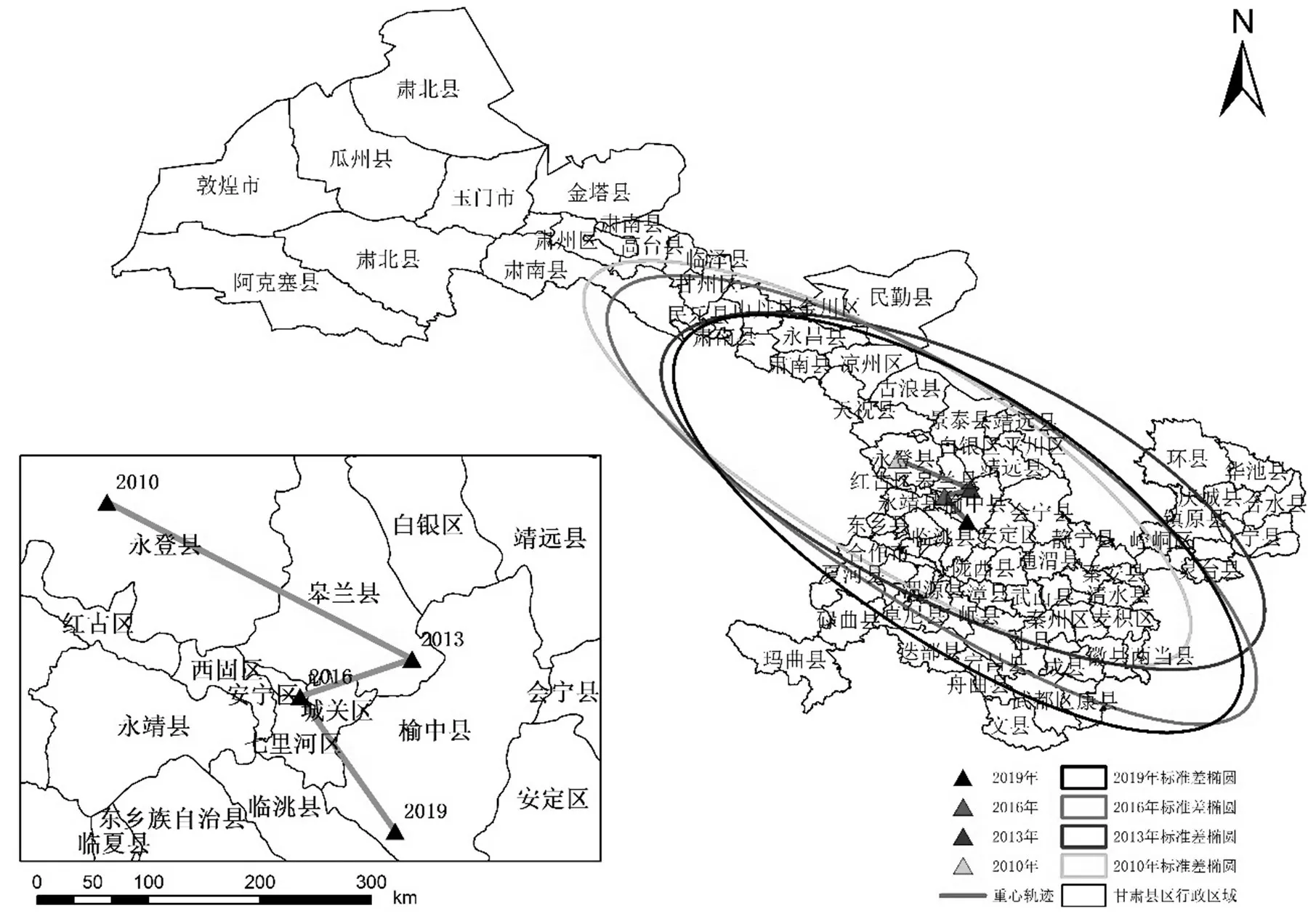

本文以物价压力指数为权重,计算2010—2019年甘肃省各个县区的物价压力的重心,并将各个重心用平滑的曲线连接起来,得到2010—2019物价压力指数大小重心迁移轨迹图(图5和表3)。2010年、2013年、2016年和2019年的标准差椭圆中心点均在甘肃省兰州市,兰州市的经济发展水平相对而言较高,物价压力指数最大。近10年来甘肃省县区的农村居民物价压力指数的重心经度变化范围在103°45′23″E~104°6′59″E之间,纬度在35°44′22″N~36°35′18″N之间。从范围来看,可以发现2010—2019年物价压力空间分布范围在波动中呈现扩大的趋势;从空间转角变化来看,农村居民物价压力大小的旋转角由2010年的129.76°增加到2019年的131.55°;从重心分布来看,2010—2019年间物价压力的重心移动过程明显,2010—2019年,标准差椭圆中心先向东南方向移动,然后向西南方向移动,最后向东南方向移动,2010—2019年重心迁移轨迹“N”型变化,说明甘肃区县物价压力空间分布上的波动性特征显著;从县区看,2010—2019年甘肃农村居民物价压力的重心始终位于兰州市内,在永登县、皋兰县、城关区、榆中县4个县区内部波动变化。通过研究农村居民物价压力指数重心迁移轨迹变化,发现2010—2019年甘肃省县域农村居民物价压力指数的重心发生明显的迁移,物价压力指数在空间分布上存在差异,各县之间存在发展不平衡现象。

表3 2010-2019年甘肃省县域农村居民物价压力重心特征值

图5 2010—2019年甘肃省县域农村居民物价压力重心及标准差椭圆分布图

标准差椭圆的轴长用来反映物价压力在空间上的分布范围,标准差椭圆长轴、短轴的分布则可以用来反映物价压力在主、次方向上的离散程度。[17]从表4可以看出,2010—2019年甘肃省康乐县物价压力的标准差椭圆长轴标准距离在缓慢下降,而短轴标准距离呈波动增加的态势,表明物价压力标准差椭圆在长轴“西北—东南”方向上微弱收缩,而在短轴“东北—西南”方向上则在轻微扩散。

表4 2010—2019年甘肃省县域农村居民物价压力指数标准差椭圆参数值

四、讨论与结论

(一)讨论

根据地理学第一定律,任何地理事物之间都有联系,而距离较近事物的地理联系要比距离较远的事物更紧密。[19]本研究基于此思想,构建农村居民物价压力指数计量模型,利用探索性空间数据分析方法(ESDA)、标准差椭圆揭示甘肃省86个县域的物价压力空间差异性。物价压力指数大小是由居民消费价格指数和人均可支配收入综合作用的结果,而甘肃省县域经济发展水平和消费水平存在显著的地域分异特征,主要原因是河西走廊一带的地区(敦煌、嘉峪关、酒泉、张掖、武威等地)经济发展水平较高,且人均可支配收入水平较高,故河西走廊一带整体的物价压力指数不高,物价压力存在低低集聚现象,该区域应利用得天独厚的区位优势继续保持良好的发展趋势。中部和中东部地区,如兰州、崆峒等地,经济发展水平较高,但居民的消费价格指数增长的幅度要高于人均可支配收入增长的幅度,所以物价压力相对较高,呈现高高集聚现象,高值地区相较于低值地区的两极化效果大于扩散效果,物价压力的差距不断扩大。因此,甘肃中部和中东部地区应大力发展可利用资源,便利交通设施和基础建设,利用国家政策,维持地区间的物价稳定,缩小发展不均衡关系。此外,甘肃东南部地区(少数民族居多)是甘肃省县域经济发展的滞后区,其县域经济发展受到市场狭小、经济基础薄弱、投资不足和资源不足等因素的制约,物价压力较高,且自身与其周围地区人均可支配收入都较低。该区域应充分发挥少数民族优势,通过发展旅游业带动经济发展、拓宽消费市场、打造特色产业、提高消费水平和缓解物价压力,提升农村居民的生活水平。

本文的创新点在于小尺度范围内研究甘肃省2010—2019年农村居民物价压力的现状及其时空差异,不仅进行了空间尺度研究,同时也将其与时间尺度相结合,得出甘肃省86个县域的农村居民物价压力的空间分布特征以及空间集聚分布。研究发现,经济发展越高的县域,其物价上涨的越快,居民承受的物价压力也就越大,也即居民承受的物价压力指数的阈值也就越高,人们的生活水平就越高,对物价上涨就越不敏感,这与薛晔[21]等得出人均可支配收入与物价压力指数呈正比关系相吻合。但本研究还发现经济发展水平高的区域,其物价压力指数不一定就低(兰州市),还与当地的物价指数具有正相关,也即,消费价格指数越高的区域也会影响农村居民的物价压力指数。但本文也存在一些不足之处。本文采用县级单元作为研究的空间尺度,如果采用更大的市州级或者更小的乡镇作为基本单元,研究结果将有何变化,值得进一步探讨。

(二)结论

本文以甘肃发展年鉴的CPI和收入数据为基础,运用动态物价压力指数对甘肃农村居民物价压力大小进行测度。得到以下结论:

1.甘肃省大部分区域物价压力指数总体不高,2010—2019年间农村居民物价压力随县域经济发展水平的提升逐渐下降。

2.甘肃省县域农村居民物价压力空间分布呈现西高东低态势,西部地区除特定地区外,其余区域物价压力相对较高;中部走廊区域与东北部区域物价压力处于中等水平。高压力区域主要分布在兰州,在庆阳市、陇南市和白银市零星分布;低压力区域主要位于河西走廊中部县域,在武威市、金昌市、定西市和天水市等地区零星分布。

3.甘肃省各县域单元间的经济发展差距明显,高高集聚区域有兰州南部、庆阳市、陇南市,白银市零星分布,低低聚集区域主要分布在河西走廊中部。物价压力的空间分布重心轨迹经历了东南—西南—东南方向的演化规律,物价压力的重心具有由西南向西北迁移的趋势。

据此,应努力提高甘肃东部地区现代化农业水平,增加甘肃西部农村低收入家庭的人均收入,形成以兰州新区为中心向周边区县辐射的发展格局,缩小贫富差距,以达到区县之间均衡发展;并通过缩小区县之间物价压力的差距,维持农村物价稳定,助推乡村振兴。