《素问·阴阳应象大论篇》英语语料库的构建与研究*

潘海鸥

(辽宁中医药大学,沈阳 110032)

作为中国传统文化的经典之作,《黄帝内经》不仅是一部经典的中医名著,更是一部博大精深的文化巨著。其上卷《素问》以阴阳五行立论,系统阐述了人体的生理病理,是中医基础理论的核心,无论是从中国传统文化传播还是从中医药走向世界角度来看,翻译和介绍《素问》都是一项重要工作。到目前为止,《素问》的英译本已达10余部[1]。

《素问》的英译本始于1925年。1925年Dawson[2]节译了《素问》,1949年美国约翰霍普金斯大学医学史研究所伊尔扎·威斯(Ilza Veith)[3]将《素问》前34章进行了翻译,1950年广州孙逸仙医学院院长黄雯[4]医师翻译了《素问》前2章,1978年加拿大人亨利·C·陆(Henry C.Lu)[5]出版了《黄帝内经》和《难经》的合译本《内难全集》,1995年旅美华人中医师Maoshing Ni[6]编译了《素问》,1997年旅美华人中医师吴连胜和吴奇[7]父子发行了《黄帝内经》汉英对照全译本,同年周春才、韩亚洲[8]编绘了《黄帝内经》养生部分的英文漫画本,2001年河南中医师朱明[9]翻译了《黄帝内经》节选重排译本,2005年德国医史学家文树德(Paul U.Unschuld)[10]出版了《素问》的评述译本,同年上海中医药大学李照国[11]出版了《素问》全译本,2015年上海中医药大学杨明山(Mingshan Yang)[12]出版了《黄帝内经素问新译》中英对照。

《素问·阴阳应象大论篇》以“大论”冠篇名,阐述了阴阳的概念及阴阳五行学说的基本运用[13],并用取类比象的方法论述人体脏腑的生理功能和病理变化,以及人与自然相通相应的关系,内容丰富而广泛,是《黄帝内经》中阐发阴阳、五行学说至为重要而较为完整的篇章。因此,有必要对该篇的英译情况进行较系统的实证性分析研究[14]。

1 资料与方法

1.1 研究对象

按照齐同对比原则,排除漫画本、评述译本、重排译本以及无法获取书籍的译本,选取以王冰勘校的《黄帝内经素问》为汉语原文的英译本,包括伊尔扎·威斯(Ilza Veith)所著的《The Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine》中“5.The Great Treatise on the Interaction of Yin and Yang”(第115~125页)部分;倪毛信(Maoshing Ni)所著的《The Yellow Emperors Classic of Medicine-A New Translation of the Neijing Suwen with Commentary》中“Chapter 5 The Manifestation of Yin and Yang From the Macrocosm to the Microcosm”(第31~38页)部分;Mingshan Yang所著的《黄帝内经素问新译(中英对照)》中“阴阳应象大论篇第五”(第24~35页)部分。

1.2 语料库的构建

本文的中文对照采用1981年贵州人民出版社出版的王琦[15]主编的《素问今释》,该版本以1963年人民卫生出版社出版的《黄帝内经素问》(顾从德刻本)为准。以其中的阴、阳、道、气、针、脉、四时、五行、腠理等中医药名词术语为汉语参照。将Ilza Veith、Maoshing Ni和Mingshan Yang 3个译本分别整理成UTF-8文本格式语料库子库[16]。

1.3 分析软件

使用WordSmith 4.0[17]进行用词统计和主题词分析,使用Range软件[18]分析各译本词汇的难度及分布。

1.4 研究方法

第一步构建语料库,整理、校对各译本并生成UTF-8格式语料库子库;第二步分析3个译文的用词情况,包括类符、形符、类符形符比,对译文词频进行统计和分析[19];第三步以英国国家语料库2014版(the British National Corpus XML edition 2014)为参照语料库,对译文进行主题词分析和比较;第四步采用Range软件分析3个译本词汇的难度及分布。

2 结果

2.1 译文用词分析

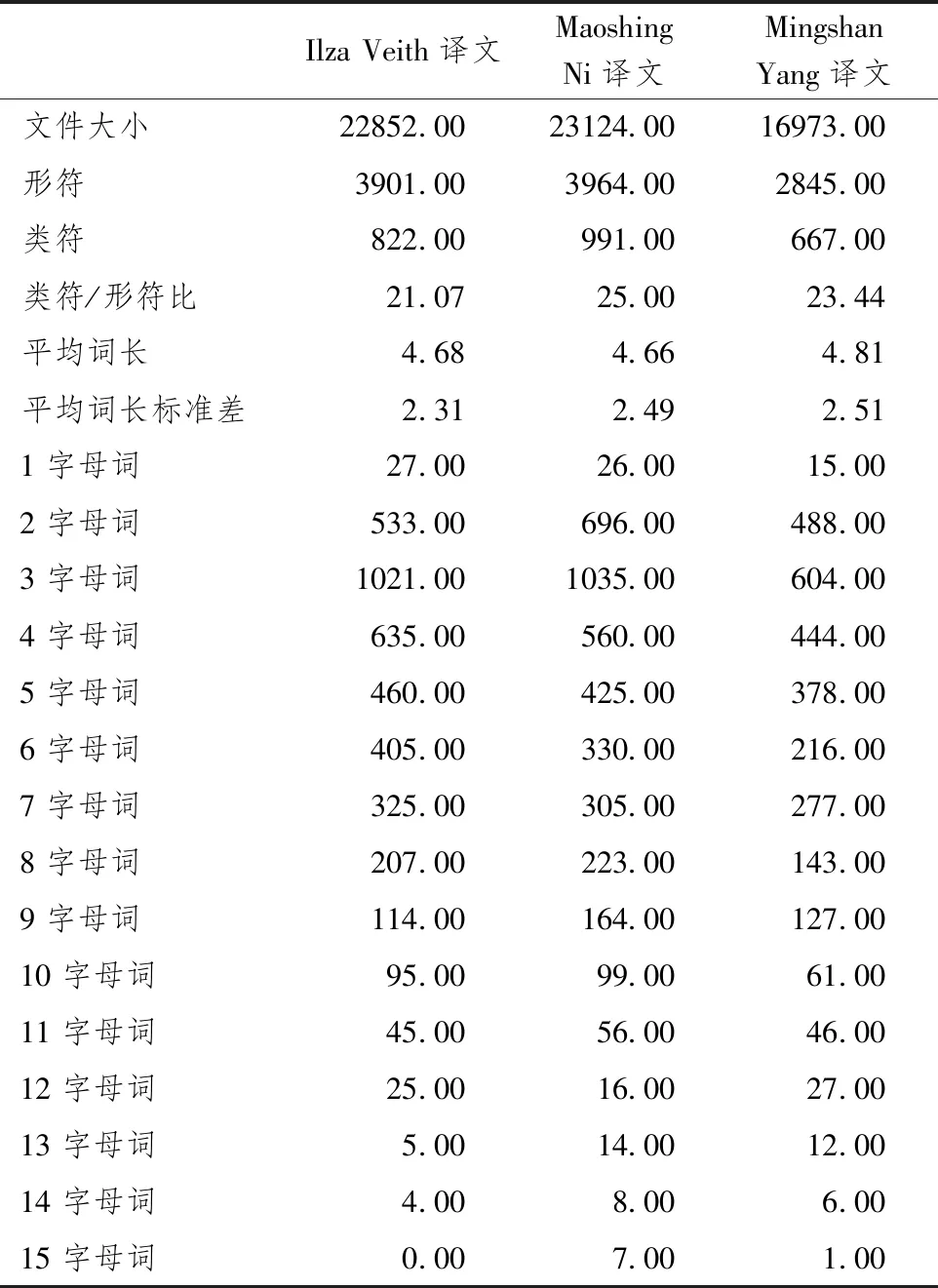

表1示,对3个译文用词统计数据进行了分析。形符(Token)是指译文的总词数。《素问·阴阳应象大论篇》全文共有1993个汉字,从表1可以看出,Ilza Veith译文共有3901个形符,Maoshing Ni译文共有3964个形符,Mingshan Yang译文共有2845个形符。类符(Type)是指词频统计中相同的形符,译文中类符数是译文中不同词形的数量,即译文的词汇量。译文用词统计结果显示,3篇译文中Ilza Veith译文类符形符比(type/token ratio,TTR)最小,Maoshing Ni译文的TTR最高。平均词长(mean word length)是指译文中类符的平均长度。平均词长较长说明译文中使用长词、难词较多,阅读难度较大。常见英文文章由2~5个字母组成的单词较多,平均词长在4个字母。表1示,3个译文的平均词长属于常用英语词汇范畴,Maoshing Ni译文虽然平均词长的均值(4.66±2.49)最小为4.66,但Ilza Veith译文平均词长标准差(4.68±2.31)最小为2.31,结果显示Ilza Veith译文用词更通俗,短词词频较高。

表1 译文用词统计比较

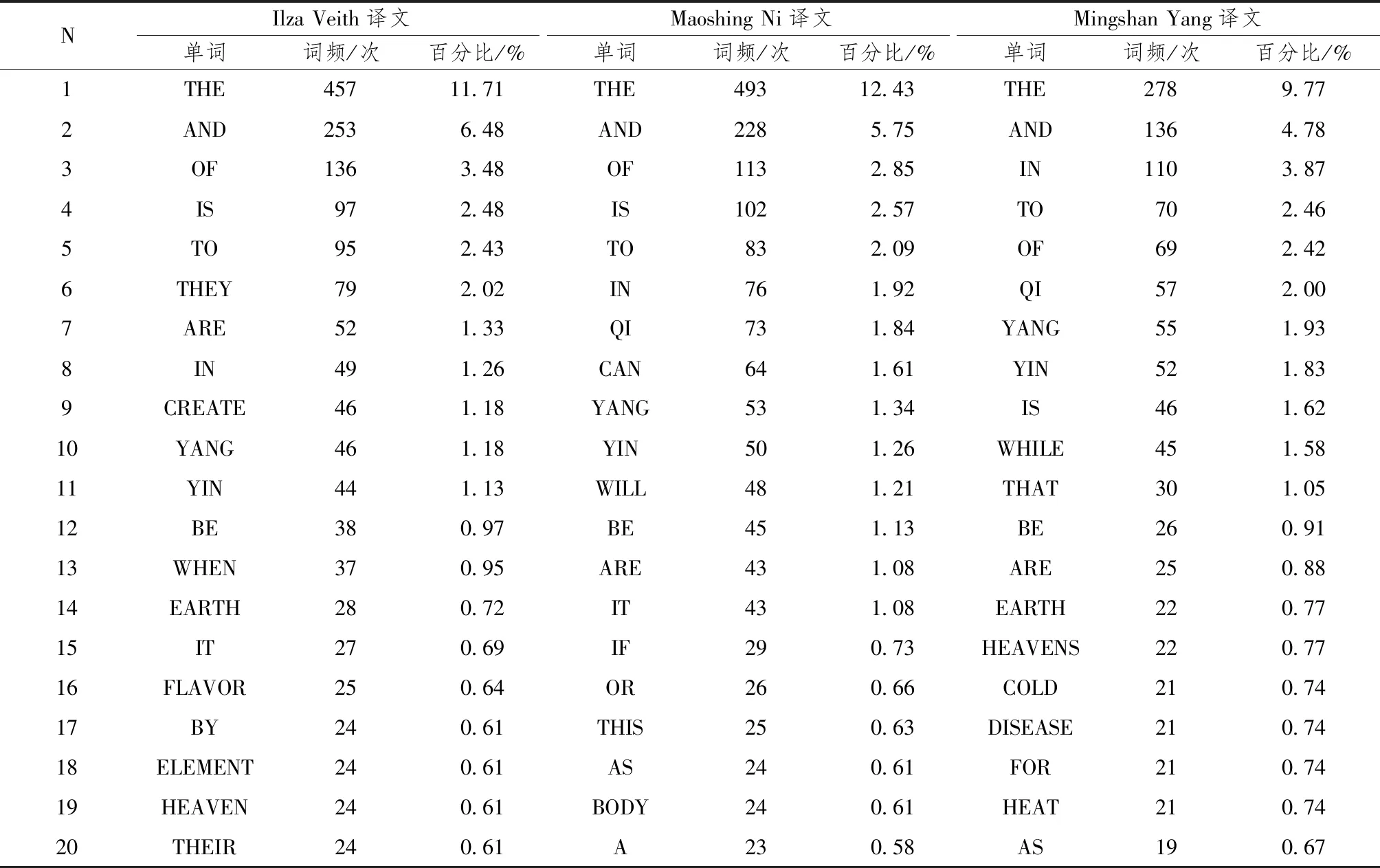

词频(Word Frequency)是指类符在译文中出现的次数,主要用于观察和比较不同单词的使用频率。高频词能够反映原文或译者的用词习惯。从译文词频统计可以看出(表2),3个译文中共同出现50次以上的单词有“the,and,of,to”,其中,Ilza Veith译文中出现50次以上的单词有“is,they,are”,Maoshing Ni译文中出现50次以上的单词有“is,in,qi,can,yang,yin”,Mingshan Yang译文中出现50次以上的单词有“in,qi,yang,yin”。

表2 译文词频统计比较(取前20个词)

2.2 译文主题词(KeyWords)分析

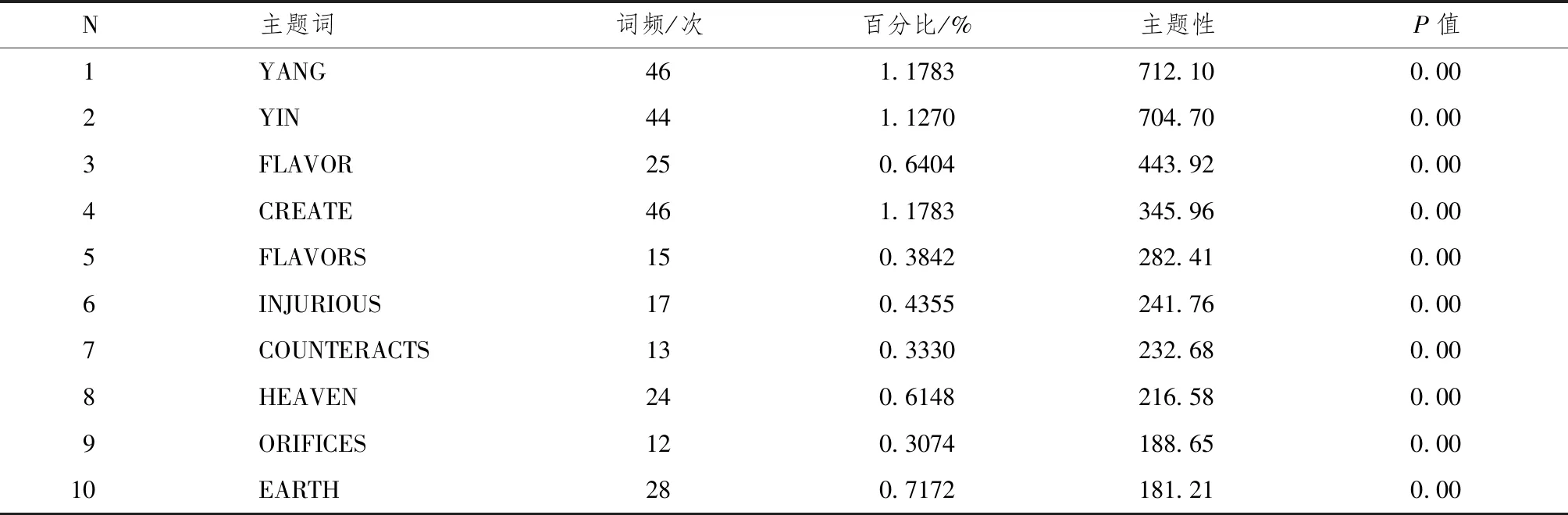

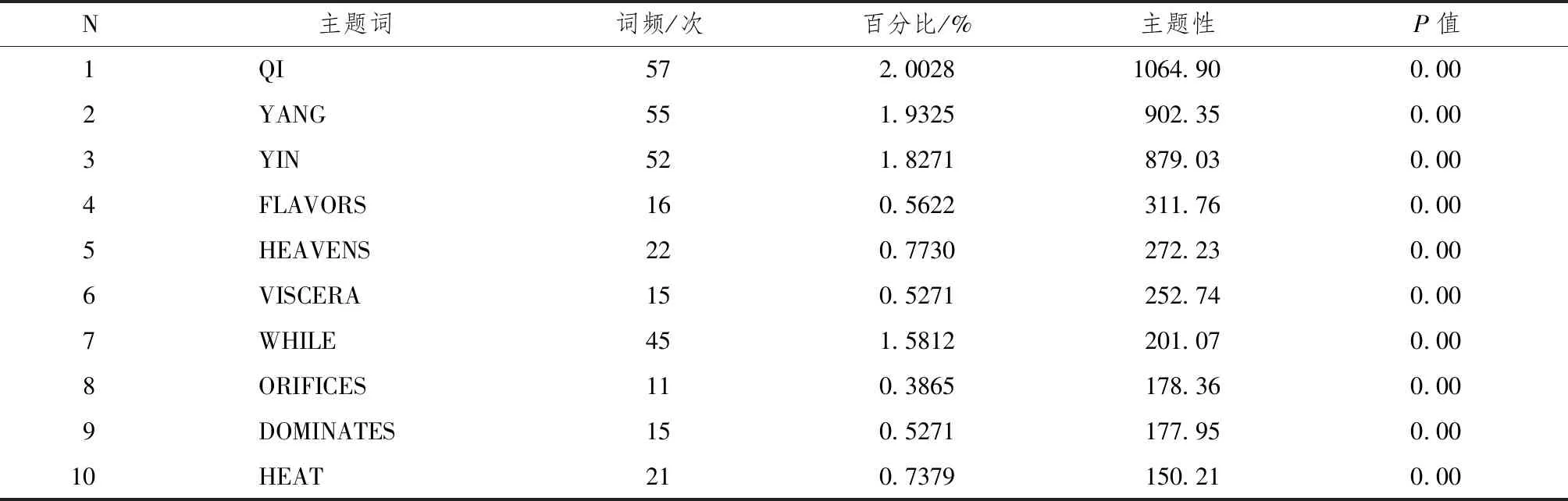

以英国国家语料库2014版为参照数据库,建立“参照语料库”,对比观察和分析3个译文语料库中的主题词(表3~表5),其中主题词限于篇幅只列出前10个主题词。表中所列各词的P值均小于0.05,表明这些词在译文中的使用区别于其在参照数据库中的使用,是译文的主题词。

表3 Ilza Veith译文主题词

表4 Maoshing Ni译文主题词

表5 Mingshan Yang译文主题词

2.3 词汇难度及分布

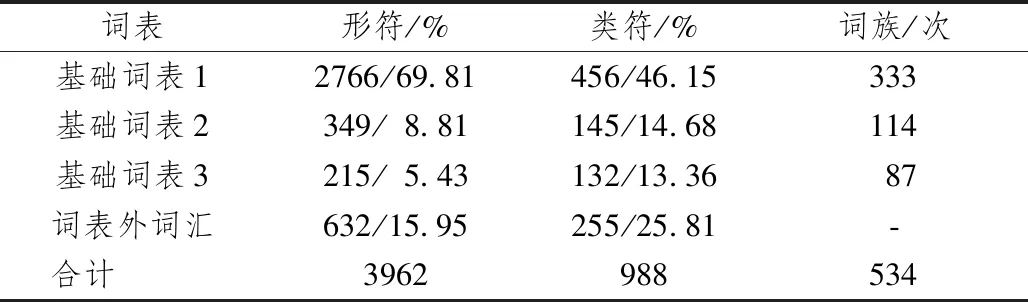

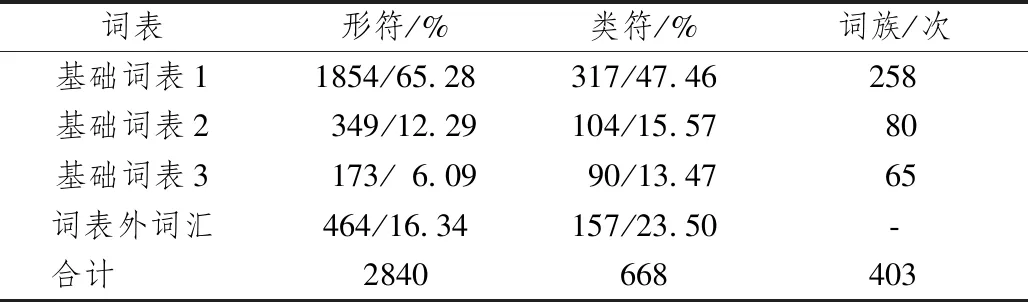

本文采用Range软件,基于3个基础词表(Basewrd1,Basewrd2,Basewrd3),对3篇译文中的词汇深度与广度进行了词汇分析。基础词表1(Basewrd1)共计有4119个词,含998个最常用英语词族(Word Family);基础词表2(Basewrd2)共有3708个词,含988个常用词族;基础词表3(Basewrd3)共有3107个词,含570个词族。基础词表1、基础词表2中的词汇涵盖英语文本中87%的词汇,而基础词表3含有基础词表1和基础词表2以外的学术词汇(Academic Words),在大、中学教材中最为常用,覆盖了学术文本中所有学术词汇的8.5%。因此,可以说基础词表3中的词汇过多会增加阅读者阅读译文的难度。

根据基础词表3的词族结果可知(表6~表8),词汇难度按照从易至难分别为Ilza Veith译文(65)、Mingshan Yang译文(65)和Maoshing Ni译文(87)。

表6 Ilza Veith译文词汇分布报告

表7 Maoshing Ni译文词汇分布报告

表8 Mingshan Yang译文词汇分布报告

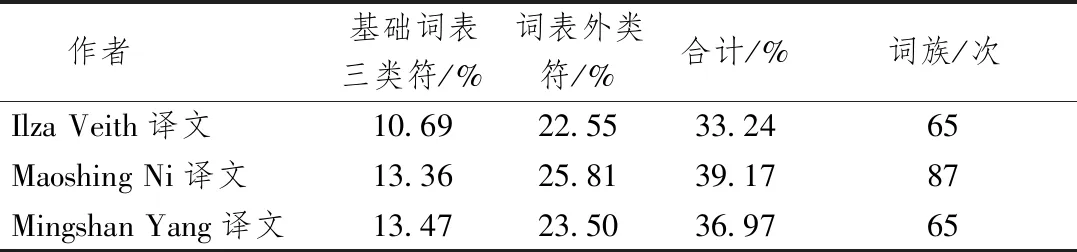

除了词族外,基础词表3和词表外词汇(Not in the lists)的类符百分比,特别是基础词表3类符百分比,对译文整体的词汇难度也有较好的判别能力(表9)。

表9 各译文之间词汇难度比较

当然,词族和类符百分比的分析结果是比较一致的。3篇译文里,Ilza Veith译文的基础词表3类符百分比为10.69%,Mingshan Yang译文的基础词表3类符百分比为13.47%,Maoshing Ni译文的基础词表3类符百分比为13.36%。据此得出,Ilza Veith译文词汇难度较低,有助于中医药文化传播。

3 讨论

首先,从中医术语构词方式和翻译方法来看,中医名词术语的翻译一直是中医英译的难点,主要原因有四点。一是中医名词术语本身不规范[20],存在一词多义现象,导致内涵不清和外延不明;二是相同的名词,中医与西医名词的内涵也不一致;三是汉语中存在而英语中不存在的中医名词术语较多,并且很难在英语里找到对等的翻译;四是中国人与英美人在思维上的差异,中国人偏好形象思维,英美人偏好抽象思维。

本文研究显示,平均词长越短译文用词更通俗,越有利于读者的理解。在英语新词的4种构成方式[21]中,旧词生新义(changes in meanin)、杜撰新词(new coinages)、用构词法构成新词和外来词(loan words)[22],中医名词术语宜采用构词法构成新词或采用外来词方法组词。特别是对于词组构成的术语,笔者认为用构词法构成新词较为合适,如三焦译为trijiao比triple energizer[23]更为合适,或者采用音译复合词,如太极译为Taiji。

对于中医特有的概念(或者说中国传统文化特有的概念),尤其是那些抽象的单音节概念,是很难通过几个词语提供概括性描述的。如《素问·阴阳应象大论篇》中的“阴-阳”(Yin-yang)、“气”(Qi / Chi)、概念,几乎找不到现成的英文词与之对应,多数情况下也无法通过意译与之对应,而且相对于英语来说是“外来词”,一般采用的翻译方法是音译,而音译方法根据译文产生的时间不同,当代多以现代汉语拼音(汉字注音拉丁化方案)进行音译如Qi。而在现代汉语拼音方案提出之前,如Ilza Veith的译文多采用威妥玛式拼音法[24](Wade-Giles romanization)进行音译,而笔者较为倾向于以现代汉语拼音法进行音译。

Nigel Wiseman[25]认为,翻译者的任务并不只是翻译出每一个术语名词,而是应该在翻译中保留中医概念系统的完整意象,并将之传达于西方读者。所以无论是单个字还是词组,采用构词法构成新词或采用外来词方法组词,可以有效减少英译文的形符数量,降低阅读的难度,有助于中医药文化传播。

其次,从翻译目的和策略来看,中医药文献翻译的目的可归为两类:第一类是为了跨文化传播的目的[26]。从文化传播角度来讲,中医药文献翻译不仅是为了介绍中国传统医学,更是为了介绍中国古代哲学思想、中国古代文明和中国历史。因此,这样的翻译目的,决定了译文的读者不是中医学专业人士或医药学专业人士,而是各种对中国传统哲学、文化、历史感兴趣的人。第二类是为了科学研究。中国传统中医药理论是中国古代人民经过成百上千年的积累形成的一套完整、强大的理论体系,与现代科学一起构成人类文明的智慧结晶。通过中医药文献的翻译,将中医药理论作为科学并传播到全世界,这样的翻译目的决定了译文的读者是医学专业人士[27]。翻译目的不同,采用的翻译策略也会迥然相异。

胡犀利[28]的研究认为,Ilza Veith译文更倾向于采取归化翻译法[29]的策略,本文词频统计分析结果显示,Ilza Veith译文用词更为通俗易懂,能够使中医药文化易于被西方本土文化读者接受和认同,更有利于帮助西方读者了解中医药。而Maoshing Ni和Mingshan Yang译文中出现专业词汇更多,更倾向于采用异化翻译法,最大限度地保留中医的精髓[30]。因此,根据中医药文化传播的目的和需要,在确保中医理论准确、完整阐述的同时,选取适合的翻译策略具有重要意义。

总之,中医药博大精深的防病治病理念和丰富的文化内涵是中华文明的重要组成部分。在“一带一路”倡议下,中医药文化传播遇到了前所未有的发展机遇[31]。中医药文化传播的目的是让更多的人认识到中医药的巨大作用和中医药文化的影响力[32]。由于部分国家对中医药文化认同不够,中医药文化的影响力也受到限制。因此,大力宣传中医药文化,让更多的人了解中医药文化,有助于展现中医药独特的医学价值和文化魅力,推进中医药文化由民族性向世界性的转变,逐步提升中医药在世界医学体系中的影响力和话语权[33]。

因此,从中医药名词术语标准[34]、中医药术语标准化策略[35]、语言推广[36]的战略意义上讲,在翻译中医药文化传播文献的实践层面,注重翻译的质量,通过降低深度,提高广度,从而减轻阅读者的阅读难度,推动中医药文化对外广泛传播具有重要的意义[37]。