试论古籍形态经折装的产生年代

——兼论经折装的形态与名称流变

方俊琦

(浙江师范大学 图书馆,浙江 金华 321004)

经折装的研究已经取得了一些成果,但关于经折装的产生年代、名称的源起及形态流变,仍有待深入。我们在前贤研究成果的基础上,借力现代的古籍文献数据资源,从敦煌遗书残卷入手,对经折装的方方面面进行探讨。

一、经折装在敦煌遗书中的形态

经折装大部分都流布在国外。据敦煌学权威专家法国学者戴仁对巴黎和伦敦的敦煌特藏研究,经折装的文书共有263种,其中232种是藏文。此外,彼得格勒特藏9种。[1]

我们通过查阅146册《国家图书馆藏敦煌遗书》和其他相关图书馆藏敦煌遗书,爬梳敦煌遗书残卷近3万条著录,仅得到《国家图书馆藏敦煌遗书》经折装残卷18卷。

敦煌遗书残卷经折装写本主要有以下三种:

1.普通的折叠方式

直接把纸叶折叠起来,纵向折叠自右向左翻阅,即叠纸成书(图1)。如敦煌遗书BD03774、BD07323、BD14836号等。叠纸成书又分三种情形:第一种是在此基础上横折一道或二道(因整叶纸高度过高)。敦煌遗书主要有BD14644、BD14836、BD14840、BD02353、BD03774号等;第二种是首页一折作为护封。如BD04307号,在折叠式的前后有一折为护封,护封左右的宽度比内页第二折短近6.4厘米。应该是自然折叠后剩余的长度不够一折,便以此作为护封。这种护封最初是无意识的——如果有意识要做护封的话,护封的宽度应该和折叠内页的宽度大致相同;第三种是护封与内页宽度相同——这应该是有意识的护封了。从没有护封到无意识的护封再到有意识的护封,可见折叠式经折装在产生的早期阶段就具有了它自身材质特色的护封。

图1 叠纸形态的经折装

2.贝叶经式的经折装

折叶上面带有圆圈。敦煌遗书有多卷写本,如BD09850号。

3.梵夹册子式的经折装

图2 梵夹册子式的经折装

图3 贝叶经式的梵夹装

梵夹册子式的经折装呈单面书写,经折叠后用多层纸或硬纸或木板做前后护封(图2)。如BD05426号等,另有P.4515、P.4516、彼得格勒TK.18号也是这种装帧。写本时代(7—10世纪,多为楷书)的经折装规制高度为15~30.2厘米,宽度为6.6~13.5厘米

《国家图书馆藏敦煌遗书》经折装残卷18卷,大多正反两面抄写,多为普通折叠式的经折装。其中天头有穿线孔洞,或只有圆圈而无孔洞,可见贝叶经的梵夹装(图3)对经折装的影响。流布国外的敦煌遗书除了普通的经折装,巴黎敦煌特藏还有横向折叠式、横向和竖向的网纹折叠式以及完整的梵夹册子式的经折装。与流布国外的敦煌遗书经折装相比,我国所藏的经折装残卷仅是敦煌遗书经折装残卷的极少数,且形态种类均不完整。这也证实了戴仁所言,几乎所有经折装的文书都收藏在巴黎和伦敦的敦煌特藏中,这是国弱民愚导致的现状。

综上所述,经折装从最初的随折即写(单、双面抄写)到成熟期的单面书写且有硬质护封,经历了相当长的发展时期。但无论是初期还是成熟期,都是先粘连折叠成册后再书写,而非先写再粘连折叠成册。

二、经折装源流考

国内书史学者多半认为,经折装是在佛教取经僧人从印度携回大量贝叶经书籍的影响下才出现的。戴仁的《敦煌的经折装写本》对流布在法国和其他国家的敦煌遗书进行了研究,也持这种观点。李致忠老师则认为经折装源于卷轴装。

据考证,中国早在帛书时代就已经存在折叠方式了。长沙子弹库曾出土战国楚帛书,写在一幅宽度略大于高度(宽度47厘米,高度38.7厘米)的方形丝织物上。织物折叠存放于竹箧内,留下两套折痕:一套年代较早,包括三道纵向的折断痕迹和一道横向的折断痕迹,痕迹较深,分帛书为8块;另一套年代较晚,包括五道纵向的折断痕迹和一道横向的折断痕迹,痕迹较浅,分帛书为12块(“纵”指窄面,“横”指宽面)。[2]

马王堆三号汉墓东边厢一个长方形盝顶形盖的髹漆木匣中,帛书存放方式有两种:一种是用近50厘米的整幅或半幅帛缮写的,将其次第折叠成高约24厘米、宽约10厘米的长方形;另一种是用24~25厘米的半幅帛缮写的,用宽2~3厘米的木条为骨干将其卷起。[3]

马王堆三号汉墓帛书既有卷轴装,也有折叠式,说明帛书原本就存在折叠方式,而且简册装书也是可以折叠放置的。因此,我们有理由认为,至纸张出现时,古书的形态应该承袭了帛书的卷轴式和折叠式,并在使用过程中逐渐得以改进。

在敦煌遗书纸质残卷中确实存在同时具有纵向与横向折迹的折叠式形式,如敦煌遗书中Pt432号就具有纵向和横向垂直的网纹折叠式。戴仁在研究敦煌遗书经折装的文章中曾说:“在同一批写经中,整叶纸高度达45厘米及以上就存在竖折与横向折迹垂直的网纹折叠式。”[4]这跟马王堆的帛书一样,同时具有竖向和横向折纹类型的折叠式。

综上,我们有理由相信,经折装的折叠式并非戴仁和近代中国书史学家所认为的那样,是在梵本贝叶经的影响下形成的,而是源于帛书的折叠式,同时受简册装折叠放置的影响,在其发展过程中又吸收了贝叶经式梵夹装的优点,后期加上硬质护封,从而定型定名。

三、经折装产生年代的文献记录

书史学者大都认为经折装产生于唐代。李致忠在《中国古代书籍》中即说:“方氏经折装产生在盛唐说,可能有一定道理。”[5]现存敦煌遗书的经折装写本,其时代多在7—10世纪。受遗存实物的限制,人们对经折装的产生难以作出正确的断代。

有的学者认为经折装是受到梵夹装贝叶佛经的影响而产生的。按此观点,佛教早在周秦即已传入中原,根据佛教东传的时间、梵本佛经翻译的时间及佛教在魏晋南北朝的兴盛这三点推断,经折装的出现应该在两晋、南北朝佛教流行、官方和私人翻译佛经盛行之时,甚至更早,而不会晚到唐代才产生。

晋葛洪《西京杂记》序云:“今抄出为二卷,名曰《西京杂记》,以裨《汉书》之阙。尔后洪家遭火,书籍都尽,此两卷在洪巾箱中,常以自随,故得犹在。刘歆所记,世人稀有,纵复有者,多不备足。见其首尾参错,前后倒乱,亦不知何书,罕能全录。”[6]《南史》有齐衡阳王钧手自细书《五经》,部为一卷,置于巾箱中。宋戴埴《鼠璞》云:“今之刊印小册谓巾箱本,起于南齐衡阳王钧手写《五经》置巾箱中,诸王从而效之。”[7]从上文前后次序错乱可证其时书籍是经折装,卷轴装不存在这一问题,而巾箱本文献更证实了这点。

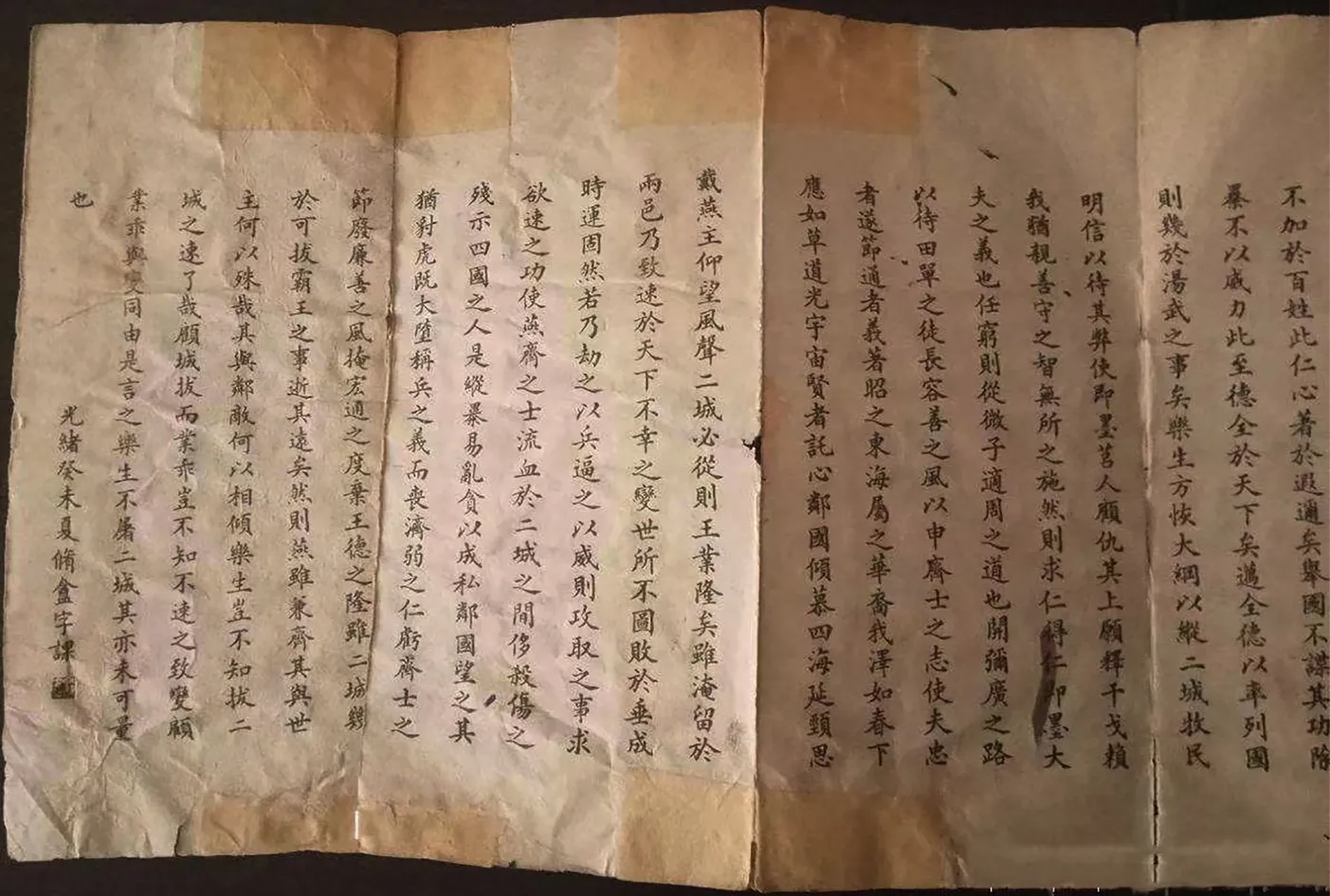

南北朝陶弘景因不满足从老师手中接受上清经法,遂遍访江东名山,搜集散失的杨羲、许谧的上清经诀手迹。永明六年始往茅山,寻访到杨、许手书真迹,并得真人遗迹十余卷。借此开始整理研究上清经法和杨羲、许谧、许翙等人的“通灵”手书真迹,并加注解,撰写了《真诰》。《真诰》行文中好多处都有“字题折纸背”的记录。如:“顷疫疠可畏,而犹未歇,益以深忧。给事许府君侯。此六字折纸背题。”“杨羲顿首顿首,先昨亦得车问,想当不审,且以惋怛之,自非研玄宝精,有凌霜之干者,亦自然之常也。长史许府君侯。此六字题折纸背上也。”“羲白:云芝法不得付此信往,羲别当自资,谨白。长史许府君侯,侍者白。此九字题折纸背。”“羲顿首顿首,晴犹冷,奉告承尊体安和以慰,比复亲展,反命不备,杨羲顿首顿首。长史许府君侯,侍者白。此九字题折纸背。”“羲白:野中未复近问,然华新妇己当佳也,惟犹悬心奉觐乙二。羲白:承今日获稻,昨已遣陈伋经纪食饮,守视之,谨白。长史许府君侯。此六字题折纸背。应在山廨中答书,十月五日也。”[8]13-16说明陶弘景所得的先哲真迹在结尾都有折纸背题字以记事,这在其文献当中就有说明。例如:“羲白,得主簿书,云野中异事,郄书别答,奉觐乙二,谨白。此背无题恐失下纸。”[8]14

从“字题折纸背”“此背无题恐失下纸”可知,陶弘景所搜集到的真人手迹,其形态正是经折装,且是单面书写的。

敦煌遗书也可见证。敦煌遗书BD09361号《法苑珠林》卷七三,背面4行;BD13797号《无量大慈教经》、BD11315号《八关斋经》同样在折纸背有题字。可见早期的折叠式和敦煌遗书经折装大体相同。

《真诰》卷十七又云:“羲白:二吏事近即因谢主簿属郑西曹,郑西曹亦以即处听,但事未尽过耳,事过便列上也。自己以为意,此叚陈胄、王戎之徒,实破的也。谨白:此书失上纸。”“羲白:此间故为清净,既无尘埃,且小掾住处亦佳,但羲寻还,不得久共同耳,寻更白,羲白。此二条共纸书,又似失上纸。”[8]13其中“失上纸”记录就有7条,可见当时就有经折装存在了。

从东晋杨羲、许谧、许翙等书写手迹到陶弘景搜集的真人手迹,其间一百多年,经折装因时间太长而折断,不易保存,所以今天很难见到。为了更好地保存古籍,古人可能将破损的经折装裱装成了卷轴装。在敦煌遗书中就有经折装因折断而被改为卷轴,其后又恢复了原来经折装的情形,如BD02353号。台湾图书馆藏敦煌所出玄奘法师译《大般若波罗蜜多经》残卷1卷,每行17字,昌彼得在《唐代图书形制的演变》中记载:“此残卷现在虽作卷子式,但其中每隔六行,有一显然的折痕,因之推测它原来必定是作折叠式的。”[9]

《真诰》文献《觉题云杨君》云:“梦见一人似女子,着乌毛衣,赍此二短折卦书来发读,觉见忆昔有此语,而犹多有所忘,又梦后烧香当进前室。”[8]5《古今韵会举要》载:“马氏曰:折,方也;所谓方,丘记曲礼:短折。”[10]《真诰》中的短折卦书应该是袖珍本方册式的折叠装,这进一步证明了我们的推测,即东晋就有了经折装。

《真诰》又曰:“掾抄《魏传》中《黄庭经》并复真授数纸,先在剡山王惠朗间,王亡看,今应是其女弟子及同学章灵民处。”《黄庭内景经》(《黄庭内景经》即《黄庭经》,内景二字为后人加)成书约在晋太康九年(288),其草本早在魏华存出世之前就已成型。著名的道教学者王明先生考证说:“案黄庭思想,魏晋之际,已渐流行,修道之士,或有七言韵语之黄庭草稿,夫人得之,详加研审,撰为定本,并予注述;或有道士口授,夫人记录,详加诠次。”[11]此说较为平允,为学界所公认。从《黄庭经》流传的历史来看,两晋之交的魏华存(又称魏夫人)与《黄庭经》有很深的渊源关系。经折装如果不是许翙他们自己首创的话,那么许翙所抄的《黄庭经》也存在经折装。

综上所述,我们认为陶弘景所得杨羲、许翙等人的真迹里应该存在经折装。经折装的产生年代最迟不晚于东晋,甚至有可能在西晋或是更早。

四、“经折装”的名称演变与形态流变

通过检索中国基本古籍库和其他古籍数据库,我们发现在清代之前的文献里并没有“经折装”一词,但有“叠纸、折子、折本、手折子、梵经折子、梵夹(梵策)”等。这说明经折装从产生之时起,除了形态,它的名称也发生了变化。

1.经折装最初的形态:叠纸

唐代白居易有诗云:“微之重夸州居,其落句有西州罗刹之谑,因嘲兹石聊以寄懐。君问西州城下事,醉中叠纸为君书。”[12]经折装的初始形态被称为叠纸。李贺《李长吉歌诗汇解》有云:“长吉从婢取书,研墨叠纸足成之,投他囊中。非大醉及吊丧日率如此,过亦不复省。王、杨辈时复来探取写去。长吉往往独骑往还京、洛,所至或时有著,随弃之,故沈子明家所余四卷而已。”[13]李贺诗文手稿大都是叠纸经折装,且称之为卷。

宋代也有叠纸成书之说。罗璧《识遗》云:“古人书不多而精审,作册亦不解线缝,只叠纸成卷,后以幅纸槩黏之,犹今佛老经。其后稍作册子。”[14]说明宋代的经书是经过裱装折叠加护封的,时可称册。

宋代曾慥《类说》中《郑畋拜相》篇云:“郑畋为学士,忽闻跸声亟出,迎拜帝,已升玉堂,取案上叠纸书,云:‘同中书门下平章事。’畋拜谢。”[15]明代冯梦龙《古今小说》中记有:“取张花笺折迭成书,待要写了,付与浑家。正研墨,觉得手重,惹翻砚水滴儿打湿了纸。”[16]清代李渔《十二楼》卷六《萃雅楼》云:“汝修一到他家,就留心伺察,把他所行的事所说的话,凡有不利朝廷,妨碍军国者,都记在一本经折之上,以备不时之需。”[17]可见叠纸书因简便实用,自产生后各朝代一直都有沿用。

宋初孙光宪《北梦琐言》卷四也记载:“清河出征并汾,卢每致书疏,凡一事别为一幅,朝士至今效之,盖八行重叠别纸,自公始也。”[18]这种“八行重叠别纸”的奏疏形式,每折页8行字,是固定行数的一种奏折叠纸书。而佛经的折装则有不同的行数,如宋赵彦卫《云麓漫秒》三云:“释氏写经,一行以十七字为准。故国朝试童行诵经,计其纸数,以十七字为行,二十五行为一纸。”[19]

由是观之,叠纸的形态是经折装最初的形式,即敦煌遗书中的普通型经折装,如BD08082号《佛顶尊胜陀罗尼咒持诵功德》、P.3109、BD14644、S.2916等,没有外加封面或多余的部分作为封面,按照一整张纸的大小随折随写,不加装裱,非常简易方便。陶弘景所得杨羲、许翙等人的真迹也应是叠纸书。

2.经折装的别称:经折、折子、掌记、手折子

《宋张樗寮正书金刚经》载:“宝祐元年七月十八日,张即之奉为显妣楚国夫人韩氏五九娘子,远忌以天台教僧宗印所校本亲写此经,施僧看转以资,福即之谨,题时年六十八岁。右樗寮书,痩劲古雅,在白笺上,经折裱,乃吾乡项少溪公,所蔵有子长图书。”[20]说明宝祐元年前后的经折装存在经过裱装后折叠加护封的形态。

施沛的《南京都察院志》记录:“一递公文折子,先巡风,次厅,次河南道,次印差,次各道随咨,俸深浅先后呈递。”“禀巡风无事,上宿官吏、监生人等,俱有各司道呈递公文折子。”[21]余嘉锡先生在《书册制度补考》中说:“文献馆所藏者以档案为多,考其制度,皆用折叠本,而官文书用折叠,为其可以粘连为一叠,成公案,以防遗失抽换也。”[22]政府公文一直沿用经折装的原由是为了防遗失抽换,而这也正是经折装的特点。

经折装也被官员、学者私人手记所常用,此时经折被称为掌记、手折子。吕申公晦叔当国时,“尝籍记人才已用、未用姓名,事件、当行、已行条目,谓之掌记”。闻之前辈云:“我朝杨文贞公士奇当国时,亦有手折子,书知府已上名姓,怀之袖中,暇即展阅。”[23]这种经折装应该是巾箱本折子。南齐衡阳王钧常手自细书写五经部为一卷,置于巾箱中,以备遗忘。侍读贺玠问:“殿下家自有坟素,复何须蝇头细书,别藏巾箱中?”答曰:“巾箱中有五经,于检阅既易,且一更手写则永不忘。”这种巾箱本五经不仅便于携带,也易于检阅。我们认为巾箱本经折是以备检阅而诞生的。

综上,经折装在古人日常生活中应用极广,书帖、政府公文、商人手记等都会使用这种形态,其名称也不尽相同。

3.经折装与梵夹装名称渊源考

中国书史学者大都认为梵夹是梵本贝叶经特有的名称,对经折装也被称为梵夹一直持反对观点。曹之在《中国古籍版本学》中说:“人们常将经折装和梵夹装混为一谈,其实,二者是风马牛不相及的。”[24]李致忠也持同样观点:“过去一些书史论者,常把经折装认为就是梵夹装,两者是一回事,或者说是一种装帧两种称呼。这实在是极大的误解,且影响深长,至今的僧俗仍不乏持这种观点者。”[25]其实不然。我们认为“经折装”的名称从折叠式写本书产生之后,经过了漫长的演变过程才得以形成,在此过程中曾出现多种名称并存,直至这种装帧成为佛经所拥有的固化形态,且被视为对佛经的一种尊重时才被称为经折装,同时也被称作“梵夹”。这点可从《刻藏缘起》的文献得到证明:

及密藏开公。问法于老汉。因而嘱以刻藏之事。开公曰:“易梵夹为方册,则不尊重无乃不可乎?”予破之曰,金玉尊重则不可以资生,米麦虽不如金玉之尊重,然可以养生。使梵夹虽尊重而不解其意,则尊之何益,使方册虽不尊重,以价轻易造,流之必溥。[26]

因此,梵夹装在一段时期内特指梵本贝叶经。随着佛经大量进入汉土,经折装得到广泛应用,也被称为梵夹式,即梵夹式的经折装。较之普通的叠纸经折装,它更易于整理和保存。此时,梵夹的名称也用来指汉文佛经的经折装。

宋代王巩《闻见近录》记载:“国书严奉,未有如《玉牒》者,祖宗以来,有金花白罗纸、金花红罗褾黄金轴。神宗时,诏为黄金梵夹,以轴大难披阅也。予进神宗《玉牒》,如用此制,又以黄金为匣,锁钥皆黄金也。进毕,奉安于太庙南宗正寺玉牒殿。予初白执政官,乞修寺书,自司马丞相、吕丞相而下,无一人知此典制者。皆曰:‘《玉牒》,用玉简刊刻如册者也。’其《玉牒》典制尚不悉知,书之废亦宜矣。”[27]这是卷轴不便卷舒而改用梵夹,即梵夹式经折装的确证。因卷轴太大难以披阅,神宗才下诏修改。此处的梵夹装不可能是贝叶经式的梵夹装——因为它比卷轴装更难披阅。况且在已经成卷的书页上钻孔穿线,会损坏原有的文献内容,因为每页的空格不可能都在同一个位子上。卷轴装只有与经折装互变,才不致损坏文献内容,上文国家图书馆藏敦煌遗书BD02353号就是明证。

明郑二阳《郑中丞公益楼集》云:“持刀者回瞋作喜,乃持一册示之,状如梵经折子,其纸色深青,备记祉生,每日所食牛肉,历历数之,合当减寿若干年。”[28]梵经折子是在普通折子前后加硬纸作护封,其功能类似于贝叶经梵夹的前后夹板。因此,梵经折子应该是受梵本贝叶经的影响而得名的。梵夹式的经折装吸纳了贝叶经前后用硬质护封的优点,克服了散叶装的缺陷,故而流行于后世。清代张燕昌《金粟笺说》有:“余曾见海宁装潢家及折本藏经,外函亦用藏经纸糊十数层为之;又崇明寺藏经,折本上下皆版面,先书经名,而泽以漆质,似东洋松木。”[29]可见贝叶经梵夹装对经折装梵夹的影响。

宋代以降,梵夹式的经折装几乎成为佛经的固化装帧形态,这种装帧形态也被视为对佛经的一种尊重,梵夹和梵册遂成为经折装佛经的代名词。清代厉鹗《玉台书史》载:

郑贵妃泥金书《观世音菩萨普门品经》一卷在瓷青纸上,梵本刻丝锦装,卷首题云:“大明万历甲辰年十二月吉日,皇贵妃郑谨发诚心,沐手亲书金字《观世音菩萨普门品经》一卷,恭祝今上圣主,祈愿万寿洪福,永亨康泰,安裕吉祥。”楷法秀整前绘佛像,甚精细,今藏吾杭赵谷林斋中,余题绝句四首云:梵夹瓷青出汉京,翼坤题处最分明,依稀买得砚神记,纸上香多蠹不成。巧笑由来雨露偏,佛恩遣在圣人前,开函稽首无他愿,一笔泥金寿一年。[30]

这是一部辑历代妇女之能书者之书。此处郑贵妃抄写的梵夹经折装佛经,目的是为皇帝祈福添寿。明大内写金字经,多用瓷青纸,这种纸张和梵夹式的经折装更能彰显佛经的宁静与庄严。

不仅如此,书法古籍文献和其他文献的折装也有被称为梵夹者。米芾《宝章待访录》云:“右楮纸书,唐人临写,在宣德郎陈升处。恭公侄作梵夹册,虽非真迹,秀润圆活逼真,今已罕得。某尝三阅。”[31]这是书法帖称梵夹之例。唐代韦绚《嘉话录叙》云:“即席听之,退而默记。或染翰竹简,簪笔书绅。其不暇记录,因循遗忘者,不知其数。在掌中梵夹者,百存其一焉。今悉依当时逐日所话而录之,不复编次矣。号曰《刘公嘉话录》。传之好事,以为谭柄也。时大中十年二月,朝散大夫江陵少尹上柱国京兆韦绚序。”其中的掌中梵夹就是上文的掌记、手折子或巾箱本,方便记录和翻阅。

清代谈迁《国榷》载:“丙午上还,自宣府群臣戎饰,迎德胜门外,具彩幛彩联称威武大将军,俱署衔不称臣,又列羊酒、白金、彩币,手一红梵夹为贺。”[32]贺帖也使用经折装,且被称为“梵夹”。从贺帖的实用性断定,其形态绝不可能是贝叶经式的梵夹装,只能是梵夹式经折装。

端方的《壬寅销夏录》稿本是他的书画藏品目录,其中著录:“按元至正七年辛正月八日。僧维则为慧庆寺僧,若愚方丈登座普说,又折纸为梵夹,二月初三日于幻住庵书之,共三千余言,文义澜翻,字画玉润,足为世宝。”“《僧维则普说》卷,折纸梵夹本,高一尺十寸宽三丈八尺,每折五行,共二百五十二行,行字书。”[33]可见折纸经折装也被称为“梵夹”。

《唾玉集》载:“蜀州张无尽尝见梵册整齐,叹:‘吾儒之不若!’夜方执笔抒思。”[34]《董说集·诗集卷一》记叙:“故纸中忽见余八岁时手书梵册,因读先人示语,感而成咏。”[35]董说五岁能读《圆觉经》,擅长草书,通晓经学;八岁就抄写佛教大乘经典,习书法,可谓一举两得。中年出家苏州灵岩寺为僧,先人示语云:“自悔不早出家。”诗中的“梵册”可作佛经梵夹经折装的例证。

物之折叠之状也被称为梵夹,这更证明了梵夹不是贝叶经的专有名称。王筠《说文释例》载:“百叶生胃之后,短肠连之,其外光滑,其内遍生肉剌,纤如针,比如栉,其状折叠如梵夹,故以百叶名至今沿之不改也。”[36]这是因折叠之状而被比作“梵夹”的非佛经之物的例证。

根据中国基本古籍库数据统计,清代英和《秘殿珠林三编》中载乾清宫藏御抄折装佛经,从宋至清共计1 064册。[37]无论是平民百姓还是帝王天子,都对佛怀有一颗崇敬之心,希望通过抄写佛经,为国家、家庭及个人祈祷佛佑,因此便留下了浩瀚的佛经经典。

综上,在佛经初传汉土之时,梵夹一段时间内特指梵本贝叶经和它的形态;随着梵本佛经的大量传入,经折装的形态发生了演变,经折装也被称作梵夹。梵夹式的经折装既有佛教的严肃与庄重,又方便人们诵读与传播。受贝叶经的影响,经折装又称梵经折子、梵本、梵册、梵夹。贝叶经式的梵夹装有优于简策和卷轴的特点,但在传入汉地之后,并没有被汉地佛教书籍大量沿用,一是因为书籍制作材料不同,二是贝叶经式的梵夹装用线绳穿捆扎,不便于翻阅诵读,若线绳断裂,则书叶次序散乱,复原不易。

经折装产生之初名为叠纸,因其便捷而被广泛应用在不同的地方,因此名称也有所不同。为方便阅读记忆放在手中的微型折本则被称为掌记、掌中梵夹、手折子等;发展到成熟期称梵夹、梵册、梵本、梵经折子等。经折装历经了十几个世纪,可以说是时间跨度最长的一种古籍形态,也是古籍形态从卷轴过渡到册页不可或缺的重要形式。直到今天,它仍然在发挥着应有的作用。

经折装源于帛书的折叠方式。折叠式经折装的产生年代至迟应该不晚于东晋,而非书史学家所说的唐代。著名版本学家叶德辉在《书林清话》中说:“所谓帙者,合数卷为之。则折叠之制,在晋时研通行。”[38]作为藏书、刻书和目录版本学的大家,叶所说应该不是戏言。从敦煌遗书经折装形态可以看到,它在使用过程中,因折迹年久容易断裂破损或其他原因存在互变情形,故而因势改为其他的形态,或为卷轴,或将折迹断裂的折页粘贴改为粘叶装,或将断裂的折页用线缝在一起成为最初的缝缋装雏形,或粘于一张底纸之上成为旋风叶卷子——旋风装的一种,即龙鳞装(关于旋风装的演变笔者已撰文详述)。因此,早期经折装很少留存于世,致使人们对其误读至今。从敦煌遗书残卷研究经折装的形态变迁,探索其发展与演变轨迹及其文化内涵,的确是一个非常有意义且有待深入的课题。