城市青少年家庭的父母教育卷入及其性别差异

——重大公共卫生事件的影响与启示

靳小怡,段朱清

(1 西安交通大学 性别与发展研究中心,陕西 西安 710049;2 西安交通大学 公共政策与管理学院,陕西 西安 710049)

1 问题提出

国务院2006年颁布的《国家突发公共事件总体应急预案》将公共卫生事件列为突发公共事件之一。公共卫生事件发生、流行期间,学校采取停课措施能增加人群间的物理距离,是阻断传染病流行的重要的非医学手段之一(罗同勇等,2012)。2020年初新冠疫情爆发,1月23日至29日,中国内地31省份全部启动突发公共卫生事件一级响应,教育部要求各地各类院校推迟开学,实施较为严格的居家隔离、停课不停学等措施,这也意味着一段时期内线下传统教育无法正常展开(杨跃、刘叶子,2020)。作为重大公共卫生事件,新冠肺炎疫情不仅造成外部环境的剧烈变动,还带来家庭内部环境的变化,传统的学校教育与家庭教育方式改变,并对家务分工、亲子关系带来影响。有调查显示,疫情期间,除部分家庭能按各自的工作间隙分配家务,大多数家庭的家务没有分配,主要由妻子完成;疫情让很多女性双倍承压,除了工作,还要面对成倍增加的家务劳动、照顾监督上网课的孩子、“闷”在家里随时激化的家庭矛盾(1)《中国妇女报》,张萌:“宅家让家务“性别战争”加剧”,http://paper.cnwomen.com.cn/content/2020-04/13/068467.html?sh=top,2020/04/13。。面对突发重大公共卫生事件带来的外部环境剧变,家庭如何应对突如其来的以家庭为主的青少年教育显得尤为重要,不但关系到如何确保青少年教育的持续性,也涉及青少年身心健康、父母职业-家庭平衡等多个议题。

关于父母教育卷入的理论主要来自西方。Bronfenbrenner于1979年提出的社会生态系统理论(Society Ecosystems Theory)(2)该理论在社会学、社会工作学界往往被简称为生态系统理论(Ecosystems Theory)。用生态学的观点解释儿童的成长环境,包括微观系统、中间系统、外层系统和宏观系统,其中前三个系统都与父母卷入子女教育直接相关,而微观系统就是基于家庭的父母教育卷入(parent involvement in education)。2006年,Seginer在Bronfenbrenner的生态系统理论基础上,从宏观层面提出了父母教育卷入的生态系统结构模型,被广泛应用于父母教育卷入的研究。家庭压力理论则强调不同压力源(家庭内部,如父母离家;家庭外部,如战争、自然灾害等)对家庭的影响(Lee & Mclanahan,2015)。重大公共卫生事件在宏观、中观与微观层面对家庭教育产生影响,并通过改变、产生新的家庭压力,进而对父母教育卷入带来冲击:宏观层面,停工停产带来的社会经济运转放缓使得社会发展速度、运行模式以及常态化状态被干扰,包括学校线下教学停止、父母线下工作暂停;中观层面,个人停工、暂停外出且居家隔离、线上办公等带来家庭压力,对家庭关系、家务分工模式带来冲击;微观层面,个体资源以及夫妻间的相对资源可能会重塑夫妻共同居家时的家庭教育模式。

近年来,城市父母对子女的学习问题愈发重视(林晓珊,2018),已有研究多关注父母教育卷入对儿童发展的影响,并具有如下特征:多将“父母”看作一个整体(罗良,2011;第三期中国妇女社会地位调查课题组,2011;金一虹、杨笛,2015);多关注小学生群体,包括小学生父母教育卷入的父母差异(吴弦,2021)、小学生心理素质在父母教育卷入与问题行为间的中介作用(程刚等,2019)、小学生家庭中独生子女、非独生子女的父母教育卷入差别(郭筱琳、罗良,2019)、小学生父母社会经济地位对其教育卷入的预测作用(韦唯等,2015)、以及西部农村留守家庭教育卷入现状及成效(梅红等,2019)等。截止目前,鲜有聚焦城市中学生家庭父母教育卷入的性别差异及其影响因素的深入分析,缺乏2020年新冠肺炎疫情冲击下家庭教育变化的研究,导致我国青少年家庭父母教育卷入的现状、随环境变动的特征及其基于生态系统理论、家庭压力理论的作用机制仍不清晰。

本文使用2020年2月通过网络平台收集的新冠肺炎疫情期间西安市两所重点中学初中生的调查数据,并将本次调查收集到的全国城市初中生数据作为参照,基于生态系统理论与家庭压力理论,深入分析城市青少年家庭父母教育卷入(具体表现为学业辅导时间、亲子沟通频率与亲子共同活动时间)在疫情前后的差异以及性别差异,探讨个体与夫妻相对资源、及家庭内外部环境变动对城市青少年的父母教育卷入的影响。

2 理论分析与研究假设

2.1 理论分析

2.1. 1 父母教育卷入的内涵和测量

生态系统理论认为,个体的发展(如学业成绩)与外界的一系列环境是密不可分的,家庭作为一种微观系统与儿童的联系最为密切。父母教育卷入是父母对子女教育理念、发展期望,以及在家庭和学校中做出的促进孩子取得更好学业成就和心理发展的多种行为(Rachel,2006;Bachman & Votruba-Drzal,2010)。父母教育卷入与家校关系对儿童的学业成功与健康发展发挥着重要作用(罗良,2011)。

父母教育卷入的结构和内容是多维的:从父母承担的角色来看,Epstein(1995)从教师的角度把父母教育卷入分为养育、交流、志愿者活动、家庭学习、决策、与社区合作等六个方面;从行为类型来看,Desimone等(1999)认为父母教育卷入分为与孩子的直接接触和间接接触两类行为,如直接辅导孩子学习、通过对家庭环境施加控制管理孩子的行为习惯等;从子女感知来看,Grolnick和Slowiaczek(1994)强调儿童的主动性,将儿童定位为信息的主动加工者,编制了包括行为卷入、亲身卷入、认知/智力卷入在内的父母教育卷入量表;从所处场景来看,Fantuzzo等(2000)将父母卷入分为“家庭卷入”“学校卷入”以及“家校会谈”三个维度,重点探讨父母卷入在学校和家庭场所的内涵。Hoover-Dempsey等(1997、2002)构建了父母教育卷入的多层综合模型,设计了包括行为、动机等多方面的父母教育卷入问卷。由于文化差异,这些问卷并不能完全适用于中国父母的教育卷入。吴艺方等(2013)提出了适用于我国教育文化背景的小学生父母教育卷入行为结构的理论模型,问卷包括五个维度:家庭监控,指父母对子女学习、生活及交往等的监督控制行为;学业辅导,指家长对子女的学习进行辅导;亲子沟通,指家长在日常生活中就子女学习、生活、交往以及学校事务进行沟通和交流,以达到共同理解、信任的过程;共同活动,指家长与孩子共同进行的一些文体、社会实践活动等;家校沟通,指家长为获取子女在校表现和了解学校工作而进行的家校沟通与交流。梅红等(2019)则参考Grolnick等开发的父母卷入量表,设计了包含“情感卷入、认知卷入、行为卷入”3个维度的专门量表,用以分析西部农村贫困地区的父母卷入。

综上所述,从父母对子女教育卷入的内容上看,父母教育卷入除学业辅导外,还包括亲子沟通、亲子活动、监护监管等全方位的卷入,从而达到抚育教育子女成才的目标。从卷入场所上看,父母教育卷入包括家庭卷入、学校卷入以及家校沟通三个维度,家庭和学校是父母教育卷入的重点场所(Fantuzzo et al.,2000)。受居家隔离影响,亲子共居封闭环境,子女几乎全程处在父母监督监管下,较少受到外部环境的监督监管。因此,本文聚焦的父母教育卷入指居家隔离期间的学业辅导、亲子沟通和共同活动。

2.1. 2 父母教育卷入影响因素的分析框架

由于父母教育卷入在儿童青少年发展中的显著作用以及相关理论的重要突破,父母教育卷入日益为学界和政府所关注,而生态系统理论则为父母教育卷入的研究提供了重要理论基础,已经成为心理学、教育学和社会学领域儿童和青少年发展问题研究的基础理论框架。扎斯特罗与阿什曼(2006)把人的社会环境如家庭、机构、团体、社区等看作是一种社会性的生态系统,强调每个人的生存环境应该是一个完整的生态系统体系,强调人类行为与社会环境相互联系、相互影响,目前被广泛应用于社区与社会工作的相关研究(付立华,2009)。Seginer(2006)把父母教育卷入及其相关因素分为四个层次系统,每一系统都与其他系统以及个体交互作用,影响着父母教育卷入行为。生态系统理论的微观系统是个人系统,包括影响个人的生物、心理和社会等子系统;中观系统是对个人有影响的小群体,包括家庭、单位和其他社会群体;宏观系统指对个人较为重要的宏观系统,主要有组织、社区和社会文化等等。微观系统的行为会受到中观系统如家庭成员、家庭环境和家庭氛围的影响,同时也会受到宏观系统如文化、社区、机构、制度、习俗等各方面社会因素的重要影响,反之,个人行为对于这些系统同样也会产生重要影响。

父母教育卷入的实质是对子女的抚育与教导,隶属于家庭内部范畴的劳动,其与一般家务劳动的共性在于没有市场回报、而且需花费大量时间;但二者又有差异,差异的核心在于父母教育卷入对父母的教育程度有“准入门槛”,子女所处年级越高越是如此,父母需具备一定教育程度才能胜任子女的教育。对夫妻家务劳动的影响因素研究有三种理论被广泛接受与探讨:“经济资源理论”、“时间可及性理论”与“性别角色观念”,这些理论分别通过资源、时间以及个体观念对夫妻家务劳动分工予以解释。已有研究证实,父母教育卷入作为家务劳动的内容之一,其分工模式依旧遵循家务劳动的性别分工:“母亲”角色使女性在家务劳动中占绝对优势,女性主要关注家务和照料儿童,男性则更多关注劳动力市场(郑加梅、卿石松,2014);家务劳动的传统性别分工体系呈现出持久的规范作用和影响力,母亲被普遍认为是孩子最合适的照顾者(陶艳兰,2013)。另外,家庭压力理论关注家庭内部(如父母外出工作)和家庭外部(如新冠疫情)的压力事件对家庭系统的稳定性的影响,可以较好解释压力源变动对父母教育卷入的影响。因此,经济资源理论、时间可及性理论与家庭压力理论可以作为构建父母教育卷入研究框架的基础。由于性别角色观念其概念比较抽象,往往难以准确衡量(杨菊华,2006),特别是当调查对象为未成年子女时。因此,以下关于父母教育卷入影响因素的理论分析主要围绕上述三种理论展开而暂不考虑性别角色观念。

本文对重大公共卫生事件下父母教育卷入及其影响因素的变化与差异的研究,主要基于生态系统理论,结合经济资源理论、时间可及性理论及家庭压力理论,重点分析微观个人系统(父母的人口社会学特征)、以及宏观社会环境系统(重大公共卫生事件新冠疫情的影响),而把微观/个人系统中的子女特征、中观系统(家庭成员、家庭经济、家庭文化资本等)和宏观系统中的学校类型作为重要的控制变量加以考察。

2.2 理论假设

2.2.1 个体层:作为家务分工的理论分析

经济资源理论强调经济资源对家务分工的影响。有研究发现,经济自主能力能够影响家务分工,由于家务劳动没有市场回报,个人拥有经济资源越多、家务分工的讨价还价能力越强,从而避免或较少从事枯燥的家务劳动;妻子的绝对收入对她投入家务劳动具有更大影响,收入水平更高的妻子可能通过购买家政服务等外包形式减少家务劳动负担(Gupta,2007)。Becker认为相对资源理论可以用来解释家庭中的分工现象(王玮玲,2016),该理论假设夫妻是根据双方占有的资源在婚姻中进行议价(Heer,1963),夫妻相对资源的多寡必然产生不同的个体功效,进而作用于家务参与,这种作用对女性的家务劳动时间更为明显(Heisig,2011)。有研究指出,不平等的家务性别分工与夫妻双方的家庭权力地位、夫妻双方的社会资源占有和分配有关,经济依赖者会更多地从事家务劳动(Simpson、Geerken & Gove,1983)。

相对资源理论对于家务性别分工的作用机制与作用方向仍存在争议,其焦点在于随着妻子优势资源的增加,她们能否持续地减少家务劳动(Lee & Mclanahan,2015)。英国收入较高的妻子会减少家务劳动时间,提高丈夫的家务参与,但家庭中有需要抚养的儿童会增加女性的家务时间(Kan,2008);而德国调查数据的分析则得出相反结论,相对经济资源对家务劳动时间的影响非常小,妻子的高收入并未转化成谈判力量(Grunow,2012)。国内的实证研究结果也出现分歧:对CHNS1989-2000年混合横截面数据分析发现,议价能力提高将减少本人的家务劳动时间和分担比例,对男性家务时间的影响强于对女性的影响(齐良书,2005);对全国妇联三期地位调查数据的分析发现,妻子更有实权并在收入高分位点上显著增加男性家务投入,在中等分位点上减少女性的家务时间(周旅军,2013)。相对资源对夫妻家务分工的影响并不对称,收入再高,妻子也难以完全退出家务劳动(刘爱玉等,2015)。

时间可及性理论强调可用时间对家务劳动的影响,认为家务分工是基于家庭成员时间可用性而进行的合理分配(Coverman,1985),由于时间和精力有限,家庭成员在家务劳动上花费的时间与他们在劳动力市场花费的时间相对应(於嘉,2014)。丈夫或妻子的工作时间越长或工作越缺乏弹性,做家务的时间就越少。市场价值较高的一方可能在市场工作上投入较多时间,家务劳动时间减少(South & Spitze,1994)。个体受雇状态可以在很大程度上解释人们在家务劳动时间上的差异(Shelton,1992),工作时间对可以用于家务劳动的时间构成约束(Lee & Mclanahan,2015;刘爱玉,2019)。

(1)个体绝对资源的影响

个体资源既能代表父母的教育水平(教育卷入的能力)、职业阶层(教育投资能力),又暗含了父母对教育的重视程度(教育卷入的意愿)。首先,拥有高学历的父母对孩子的教育期望更高,从而具有更高的教育投资意愿(Climent & Domenech,2008)。较高教育水平的父母对子女的陪护时间更多,沟通更有效(Guryan、Hurst & Kearney,2008),更倾向于帮助孩子做更多的家庭作业(Alcaza,2014),更多投资于子女的人力资本(Spagat,2016)。母亲的受教育程度与子女的科学文化素质(Suizzo & Stapleton,2007)及某些特定的学业成就行为密切相关,如阅读、玩耍等(Jeanne & Duncan,1997)。男性个人教育程度越高,做家务的时间越长(Brines,1994)。其次,由于职业与收入(经济能力)、劳动力投入时间(时间可及性)直接相关,对教育卷入的影响机制可以被经济资源理论与时间可及性理论解释。较低的职业阶层意味着较少的经济收入与较多的可支配时间,对配偶产生更多的经济依赖,从而投入到需要花费时间精力且没有报酬的家庭教育中。职业阶层越高、收入越高的男性更赞成传统的“男外女内”性别角色分工,男性教育卷入越少(徐安琪,2010)。据此提出假设:

假设1.1:无论父母,自身教育程度越高,学业辅导时间越长;

假设1.2:无论父母,自身教育程度越高,亲子沟通频率越高;

假设1.3:无论父母,自身教育程度越高,共同活动时间越长;

假设1.4:无论父母,自身职业阶层越高,学业辅导时间越短;

假设1.5:无论父母,自身职业阶层越高,亲子沟通频率越低;

假设1.6:无论父母,自身职业阶层越高,共同活动时间越短。

(2)夫妻相对资源的影响

家庭所属的私人领域讲求分工合作、提高效率,父母教育卷入也会遵循这一原则。相对资源理论认为掌握多数资源的一方在家庭中拥有较高地位,相对教育程度、收入及职业声望较高的一方,负担家务较少(Maret & Finlay,1984)。截止目前,国内聚焦夫妻相对资源对夫妻教育卷入影响的实证研究还很少。本研究认为:教育程度较高的父母对子女的教育更加重视,并具有更好的辅导能力与更高的教育卷入意愿;为有效保障与促进子女教育的良性发展,教育程度更高的一方(无论男女)会相应承担更多的责任。如前文所述,职业通过影响时间可及性来进一步影响父母教育卷入,时间相对充裕的一方可能承担更多的家务,更多的参与子女教育。个体职业阶层越高、时间可及性越低,教育卷入越少。一方面,于女性而言,尽管职业阶层提高有助于打破传统“社会性别角色”,但“母职”决定了母亲往往更加重视亲子关系,因此教育程度、职业阶层升高对母亲教育卷入的削弱作用有限。另一方面,女性职业地位的提升导致其家务劳动可及时间的减少、缩小了夫妻职业匹配的差距,有助于促使丈夫增加对子女的教育卷入,从而使家庭教育中夫妻平权的可能性增加。本研究认为,职业阶层更高的一方,其投入劳动力市场的时间往往更多,家务时间相应减少,教育卷入变少,其配偶的教育卷入相应增加,这一效应对于女性的影响更显著。据此提出研究假设:

假设2.1:夫妻教育匹配中教育程度较高的一方,学业辅导时间更长;

假设2.2:夫妻教育匹配中教育程度较高的一方,亲子沟通频率更高;

假设2.3:当妻子教育程度高于丈夫时,共同活动时间更长;

假设2.4:当丈夫职业阶层高于妻子时,妻子的学业辅导时间更长;

假设2.5:当丈夫职业阶层高于妻子时,妻子的亲子沟通频率更高;

假设2.6:当妻子职业阶层高于丈夫时,女性可及时间减少,共同活动时间更短。

2.2.2 家庭内部与外部环境的影响

家庭压力理论关注压力对家庭所造成的影响以及家庭如何应对并适应压力的过程,可以较好解释外部环境对父母教育卷入的影响。压力源可以来自家庭内部(家人去世、父母外出工作等),也可来自家庭外部(如不可预测的战争、自然灾害、重大公共卫生事件等),从而扰乱家庭系统的稳定性(郑加梅、卿石松,2014)。家庭教育卷入可能受到来自家庭内部与外部环境变化因素的冲击。人口迁移与流动导致家庭成员之间出现地域分割,进而对亲子关系产生影响。相关研究集中在农村留守儿童的分析,认为留守儿童因与父母长期分离,造成了家庭教育缺失(张勤等,2018)。这种“家庭结构的分离”不仅存在于农村,只要父母因工作或其他原因短期或长期离家,家庭教育功能都会弱化。

无论是平时父母工作外出而无法参与子女学习,还是新冠疫情下父母与子女共同居家为家庭教育创造条件,均是家庭内部与外部环境发生变化,影响着父母的教育卷入。疫情发生前,父母双方或其中一方因工作距离较远而不得不短期或长期离家,打破了传统家庭的“双系抚育”结构,中断或减少了儿童的家庭教育(刘成斌、王舒厅,2014),而根据传统“男主外女主内”的性别分工模式,男性更有可能外出工作,因此疫情发生前父母教育卷入的传统性别分工更为明显;疫情期间,父母与子女共同居家时间增多,为同时增加父亲与母亲的教育卷入提供了客观条件,在短期内增加了家庭双系抚育与实现完整家庭教育功能的可能性,传统性别分工模式有所减弱。据此提出假设:

假设3.1:疫情前,外出工作者学业辅导减少,配偶学业辅导时间增加;

假设3.2:疫情前,外出工作者亲子沟通减少,配偶亲子沟通频率增加;

假设3.3:疫情前,母亲外出工作,父母与子女的共同活动时间减少;

假设3.4:与疫情前相比,疫情中父母双方的学业辅导时间增加;

假设3.5:与疫情前相比,疫情中父母双方的亲子沟通时间增加;

假设3.6:与疫情前相比,疫情中父母双方的亲子共同活动增加。

3 数据与变量

3.1 数据来源

本文数据来自西安交通大学“新型城镇化与可持续发展”课题组于2020年2月通过网络平台开展的“疫情期间中小学生学习生活情况调查”,中小学生在线填写并提交问卷。西安市教育局从2月10日起正式开启覆盖中小学生的同步网络教学,实现了义务教育段春季学期的“停课不停学”(3)西安市教育局印发的《西安市2020年春季学期中小学幼儿园延期开学“停课不停学”工作方案》,http://news.cnwest.com/sxxw/a/2020/02/06/18448000.html。本次调查在2月23-27日进行,正处于学校线上教育与家庭教育相结合的稳定阶段,为研究居家隔离期间父母教育卷入的特征与变动创造了有利条件。本次调查内容包括学生日常生活、家庭与学业情况、家庭教育、亲子关系与疫情感知等,调查采取整群抽样方法,主体为西安市区的两所重点中学,共获得城市户籍的初中生有效样本6085个。调查还利用微信朋友圈扩散的随机抽样方法,获得来自全国的中小学样本1292,其中城市户籍的初中生样本262,本文将其作为参照群体进行样本基本特征的对比分析(4)不同年龄段儿童的家庭教育模式具有很大不同,对于中学生而言,初中生的自学能力较弱、学业难度较大,疫情期间的“停课不停学”阶段需要具备一定教育水平的家长进行学业辅导,而高中生自学能力较强,基本以自学为主。因此本文对城市两所重点中学的初中生进行分析更具可行性与社会意义。。

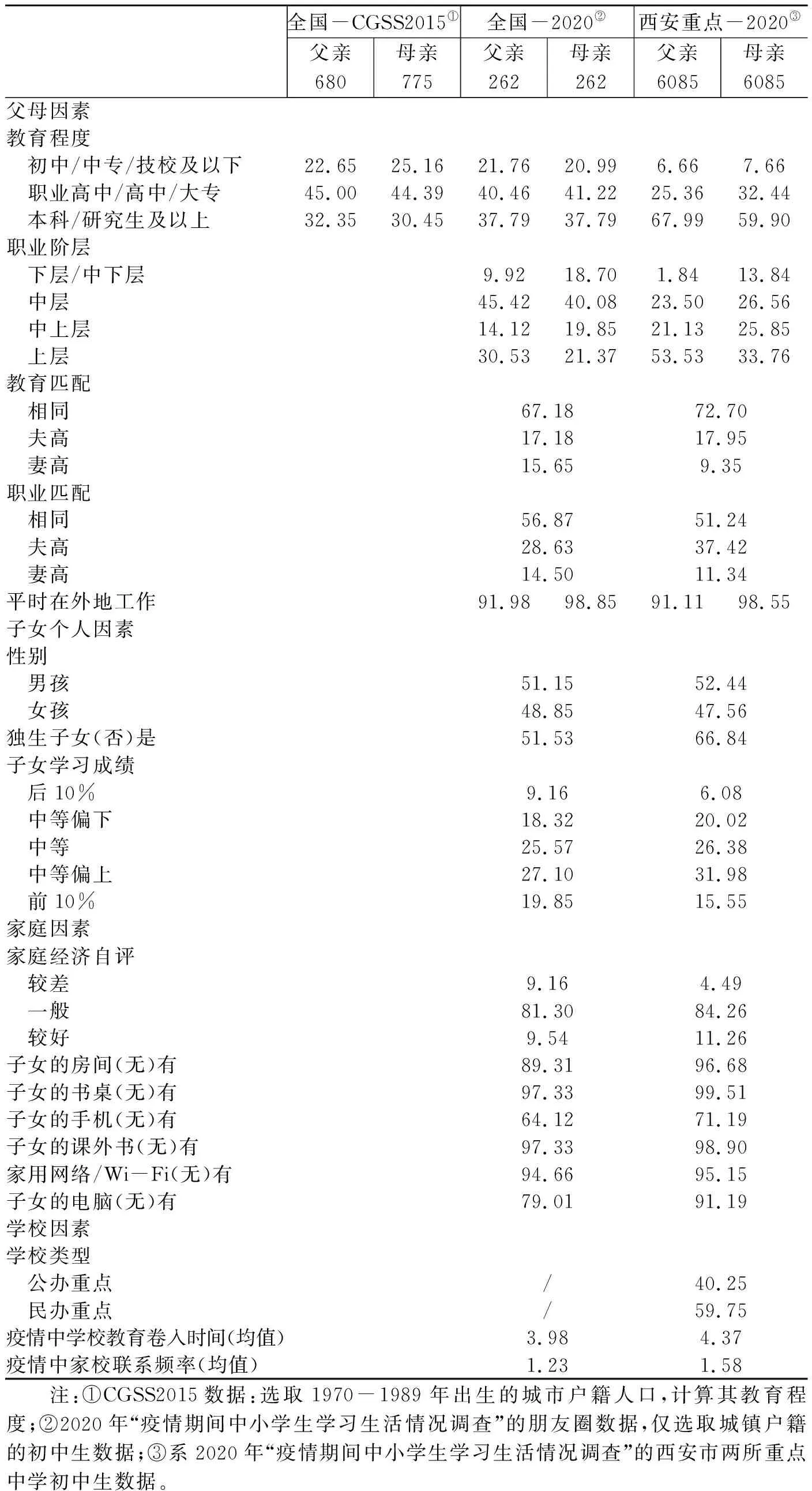

西安市中小学教育资源在陕西省内或西北地区均属较高水平,而本文分析所用数据的主体来自西安市区的两所重点中学(J中和G中),两所学校均属于西安市中学“五大名校”,地处城市繁华商业区,交通便利,全部为走读生,其硬件设施、教师资质均属西安市中学教育的最高水平。其中,J中为某985高校的附属中学,为城市公办重点中学,学生家长以大学教职工为主,样本量2449;G中地处高新区,为城市民办重点中学,学生家长以高新技术企业或事业单位在职人员为主,他们大多具有较高教育程度及社会经济地位,样本量3636。针对CGSS2015年数据的分析,全国同年龄段(1970-1989年出生)城市户籍人口的本科及以上教育水平的比例为32.35%(父亲)和30.45%(母亲),分布与本次调查的全国样本相近,但远低于两所重点中学初中生父母的教育水平(本科及以上教育水平的比例分别为父亲67.99%、母亲59.90%)。因此,本文数据分析的主体样本可以反映城市家庭中夫妻均具有较高教育程度及社会经济地位的家庭教育特征,这些家庭中母亲多为职场女性,在疫情期间面临更多的“母职危机”,为研究疫情影响下高知家庭父母教育卷入的特征与时间可及性的影响提供了可能。样本的描述性特征见表1。

表1 变量的描述性统计(%,N)

3.2 变量选取

3.2.1 因变量

本研究关注的因变量父母教育卷入包含以下三个方面:

学业辅导,通过父母辅导子女学业的投入时间测量。调查中分别询问被访者“平时/疫情中,父亲辅导你功课的时间”与“平时/疫情中,母亲辅导你功课的时间”,选项分为五类:1.无;2.一小时及以下;3.一至三小时;4.三至六小时;5.六小时以上。本研究将选项1赋值为0,选项2赋值为1,选项3、4合并赋值为3.5,选项5赋值为6。为更好揭示父母学业辅导的时间与分工,从两个方面对该因变量进行处理:首先,处理为定序分类变量“父/母学业辅导时间”;其次,将上述赋值进行父母对比,处理为无序分类变量,即“父母均无学业辅导,父亲学业辅导为主(即父亲学业辅导时间多于母亲),母亲学业辅导为主(即母亲学业辅导时间多于父亲),父母学业辅导一样多”,并分疫情前后分开分析。

亲子沟通,通过亲子沟通频率与时间测量。调查中分别询问被访者“平时/疫情中,你和爸爸经常聊天沟通吗?”与“平时/疫情中,你和妈妈经常聊天沟通吗?”,选项分为五类:1.完全没有;2.频率较低;3.一般;4.频率较高;5.十分频繁;考察亲子沟通时间的题目为“平时/疫情中,与父母聊天沟通每天花费时间为?”(此处未将父母分开询问),选项分为五类:1.无;2.一小时及以下;3.一至三小时;4.三至六小时;5.六小时以上。赋值同上。

共同活动,通过子女帮助父母做家务的时间情况来测量。调查中询问被访者“平时/疫情中,帮父母做家务每天花费时间为?”(此处未将父母分开询问),选项分为五类:1.无;2.一小时及以下;3.一至三小时;4.三至六小时;5.六小时以上。赋值同上。

3.2.2 核心自变量

基于前文的理论分析,本研究重点考察微观个人系统(父母的人口社会学特征)与宏观社会环境系统(重大公共卫生事件新冠疫情)对父母教育卷入的影响,而把微观/个人系统中的子女特征、中观系统(家庭成员、家庭经济、家庭文化资本等)和宏观系统中的学校类型作为重要的控制变量加以考察。由此,针对3组研究假设而设定以下三类核心自变量:(1)个体资源,包含父亲/母亲教育程度(四分类变量)与父亲/母亲职业阶层(四分类变量);(2)婚姻匹配,分为夫妻教育匹配(三分类变量:相同、夫高、妻高)与夫妻职业匹配(三分类变量:相同、夫高、妻高);(3)家庭内部环境因素,即平时父亲/母亲是否在外地工作(二分类变量),疫情防控时删除父亲/母亲已离家样本,以测度父母共同居家对教育卷入分工的影响。

3.2.3 其他变量

父母教育卷入不仅会受到子女个人因素的影响,还会受到其他家庭因素以及学校因素的影响,本文分析纳入的相关控制变量如下:第一,子女个人因素:性别(二分类变量)、是否独生子女(二分类变量)、学习成绩(五分类变量);第二,家庭因素:家庭经济状况(三分类变量)、家庭学习客观条件(六种,均二分类变量);第三,学校因素:学校类型(二分类变量)、疫情期间学校教育卷入时间(连续变量)(5)原始题项中,“疫情期间,学校教育卷入时间”为五分类变量:1.无;2.一小时及以下;3.一至三小时;4.三至六小时;5.六小时以上。将选项1赋值为0,选项2赋值为1,选项3、4合并赋值为3.5,选项5赋值为6,处理为连续变量。、家校联系频率(连续变量)(6)原始题项中,“疫情期间,家校联系频率”为四分类变量:1.从来没有;2.一次;3.二到四次;4.五次及以上。将选项1赋值为0,选项2赋值为1,选项3赋值为3,选项4赋值为5,处理为连续变量。。

3.3 分析策略

本研究主要使用描述性统计方法与多元线性回归分析方法,对中学生父母教育卷入的现状及其在疫情中的变化进行特征描述与影响因素的分析(7)由于本次调查的全国城市户籍的初中生样本仅为262,且缺乏学校因素等重要信息,因此不对其进行多元线性回归分析。。具体分析策略为:第一步,利用疫情前后数据,比较西安市两所重点中学初中生的父母教育卷入特征(包含学业辅导时间、亲子沟通频率与亲子共同活动时间)及其性别差异,并与全国初中生家庭的父母教育卷入特征进行比较分析;第二步,利用西安市初中生样本,使用多元定序回归(ordered logit regression)分析方法,分别分析疫情前后个体资源、夫妻相对资源以及家庭内部环境对父母学业辅导时长、亲子沟通频率的影响;第三步,利用同样的数据与分析方法,分别分析疫情前后夫妻相对资源以及家庭内部环境对亲子沟通时长与共同活动时长的影响。

4 分析结果

4.1 描述统计分析

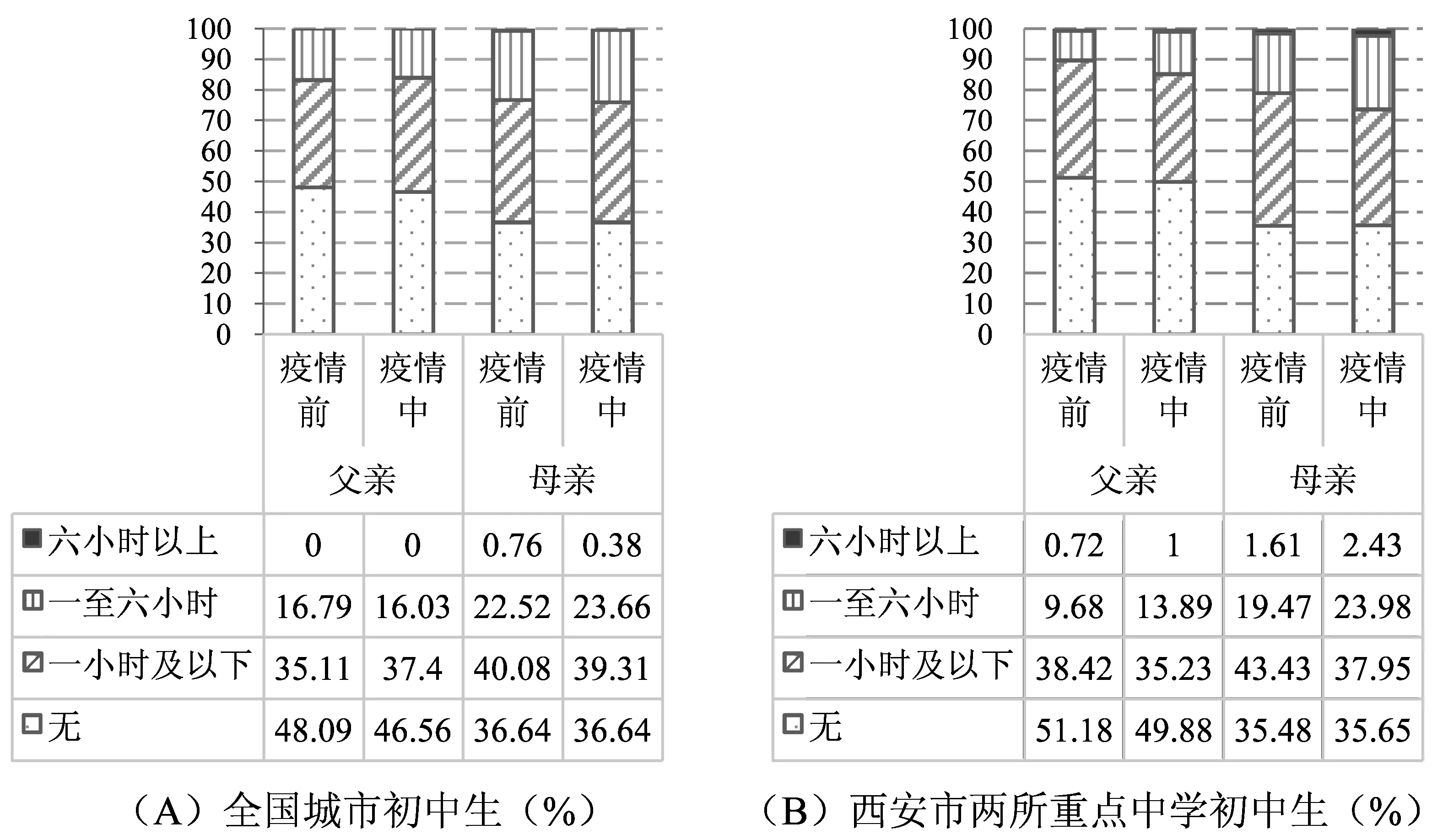

4.1.1 学业辅导

(1)时间变动

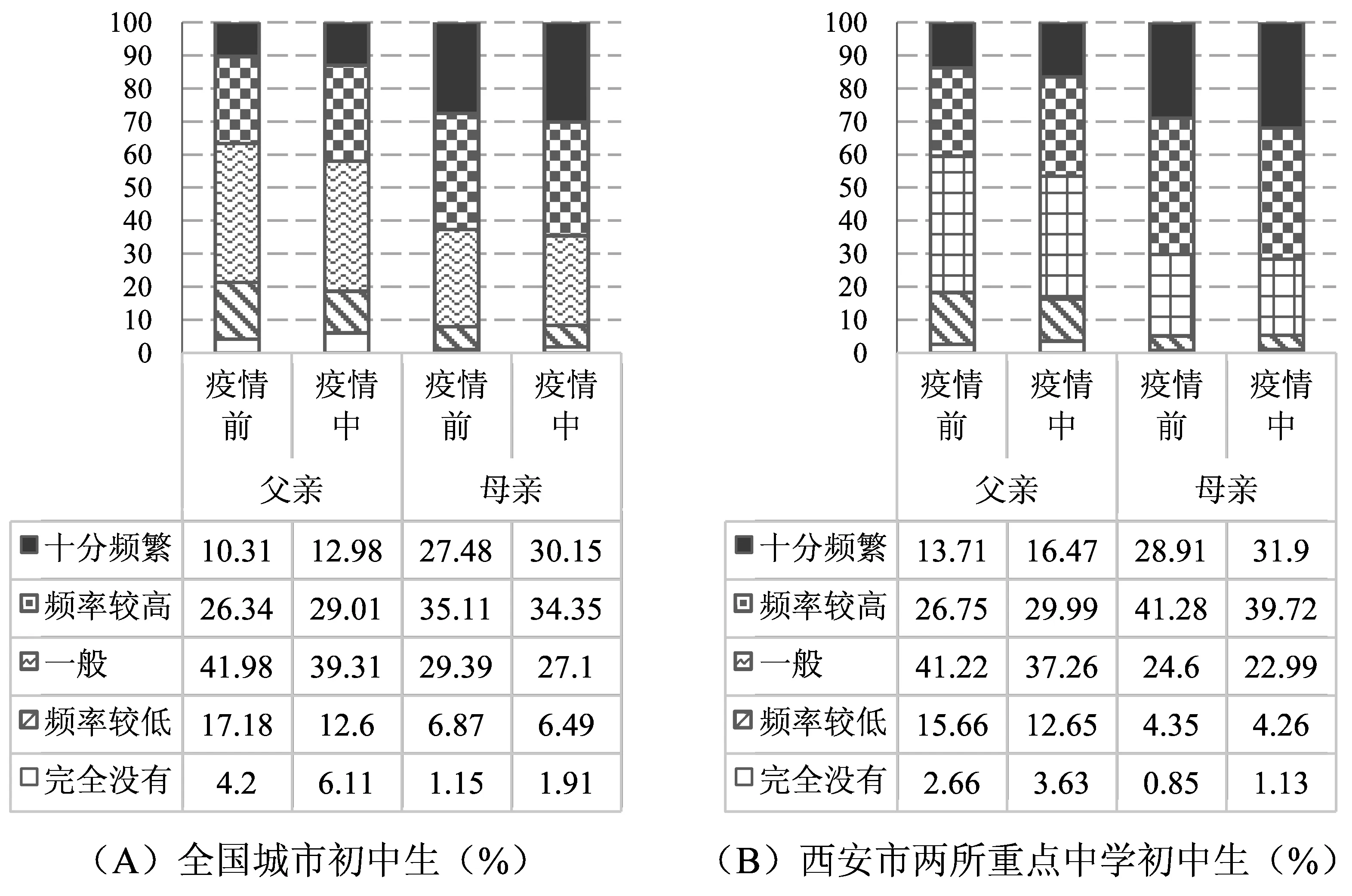

图1为父母在疫情前后学业辅导时间的特征与变化。对全国城市初中生而言(图1-A),疫情前后父母教育卷入均遵循母亲为主的模式(以下简称“全国样本”),变化微小,疫情发生后父母学业辅导时间具有“惯性”,其主要变动体现在:约1.5%的父亲教育卷入时间从“无”增加到“一小时以下”,约1%的母亲教育卷入时间从“一小时以下”增加到“一至六小时”。由图1-B可知,西安市重点中学父母(以下简称“西安样本”)的学业辅导时间也呈现为母亲明显多于父亲;疫情期间,居家时间增多,父母对子女的学业辅导时间均明显增加,主要是“一小时及以下”占比下降与“一至六小时”占比上升(父亲与母亲分别上升4%和4.5%),假设3.4得到印证。父亲或母亲“无”学业辅导的占比在疫情前后几乎没有变化,父亲“无”教育卷入的比例高达50%左右,比母亲高出约15%。比较而言,疫情前,全国样本的学业辅导时间较多,疫情期间两类父亲的差距有所缩小,两类母亲的投入时间基本持平,西安样本母亲的学业辅导时间增幅更大。西安样本拥有较高的社会经济地位,疫情前受较高职业阶层减少家务可及时间的限制,其学业辅导时间较少,而疫情带来的居家隔离使得他们(特别是母亲)更多地投入到子女的学业辅导中。

图1 疫情前与疫情中父母学业辅导的时间变动

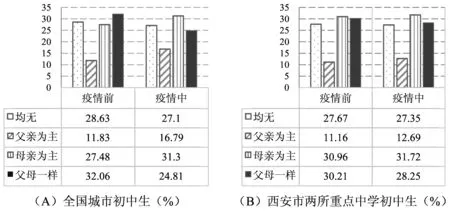

(2)夫妻分工模式及其变动

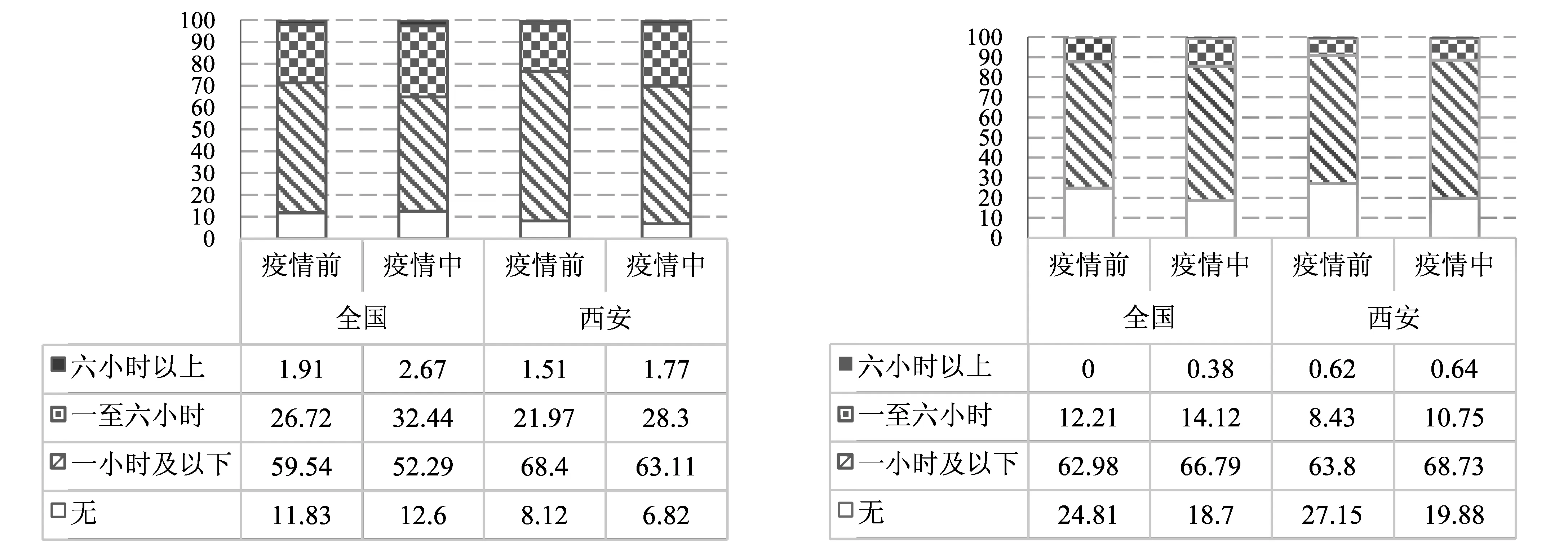

夫妻学业辅导分工模式在疫情前与疫情中也发生了变化。对西安样本而言(图2-B),疫情前,“母亲为主”与“父母一样”的占比相似,疫情中,“母亲为主”与“父亲为主”均略有增加(“父亲为主”增幅略大),但“母亲为主”的占比仍旧最高,“父母均无”的占比在疫情前后基本不变,“父母一样”的占比缩小。总体呈现“男外女内”的传统分工,母亲仍然是子女教育卷入的主要投入方。全国样本(图2-A)的学业辅导分工模式变动趋势与西安市一致,即“母亲为主”与“父亲为主”均有增加、“父母一样”占比缩小。两类人群的最大差别在于:疫情发生后,全国样本“母亲为主”与“父亲为主”的增幅更大、“父母一样”的降幅则更大,疫情带来的居家隔离使得更多的父母将对子女的学业辅导模式调整为“由一人主要辅导”。相比之下,西安样本社会经济地位较高,较多处在管理层或从事高等教育工作,其工作性质决定了他们在疫情期间更可能实现网上灵活办公,学业辅导可及时间有限,性别分工更加传统。全国样本教育水平相对较低、较多处在一线工作,决定了他们在疫情期间难以复工复产,家务可及时间更多,疫情期间“父亲为主”和“母亲为主”的增幅更大。

图2 疫情前与疫情中父母学业辅导的夫妻分工模式及其变动

与母亲一样,父亲在孩子的成长过程中也有不可替代的作用,高质量父母教育卷入的特征之一就是父母的一致共同卷入(罗良等,2014),父亲的卷入行为对儿童的认知?情感和社会化等方面均有积极影响(Pleck,1997)。由于各种原因,父亲没有像母亲一样充分地参与儿童的生活(杨丽珠、董光恒,2005;刘秀丽、赵娜,2006),父母共同居家隔离也未能改变教育卷入以“母亲为主”的格局,这点值得持续关注与重视。

4.1.2 亲子沟通

(1)亲子沟通频率

就西安样本而言(图3-B),疫情前与疫情中的亲子沟通频率均呈现“父亲少、母亲多”的格局;疫情期间,母亲与孩子的沟通频率在“十分频繁”一项有所加强,父亲与孩子沟通频率的改善更加明显,“十分频繁”与“频率较高”的占比增加,假设3.5得到印证。全国样本(图3-A)的亲子沟通频率略低于西安样本,“十分频繁”的占比略少,“频率较低”与“完全没有”的占比略多,整体依旧为“父亲少、母亲多”。综合而言,父母在疫情期间与孩子“完全没有”沟通的占比均有所增加,可见疫情并不必然带来亲子关系的改善。

图3 疫情前与疫情中亲子沟通频率的变动特征及其性别差异

(2)亲子沟通时间

就亲子沟通时间而言,无论是全国样本还是西安样本,疫情期间的亲子沟通时间均呈现出增加的特征,其中,全国样本亲子沟通时间为“六小时以上”增加幅度略高于西安样本,而后者在“一至六小时”占比的增加更多。总体来看,相比于疫情前,疫情期间的亲子沟通无论是频率还是具体时长均有增加的特征,且母亲较父亲均与孩子有更多的亲子沟通。

4.1.3 共同活动

疫情前,全国样本的中学生有24.81%未帮助父母做家务,疫情中减少到18.7%。西安样本中,相应数值由27.15%降至19.88%,且其他三类时长的占比均有所增加且增幅大于全国样本。两类样本帮父母做家务时长均在疫情期间有所增加,且西安样本的增幅更明显,假设3.6得到印证。

图4 疫情前与疫情中亲子沟通时间的变动特征 图5 疫情前与疫情中共同活动时间的变动特征

4.2 回归分析

4.2.1 学业辅导时间的影响因素

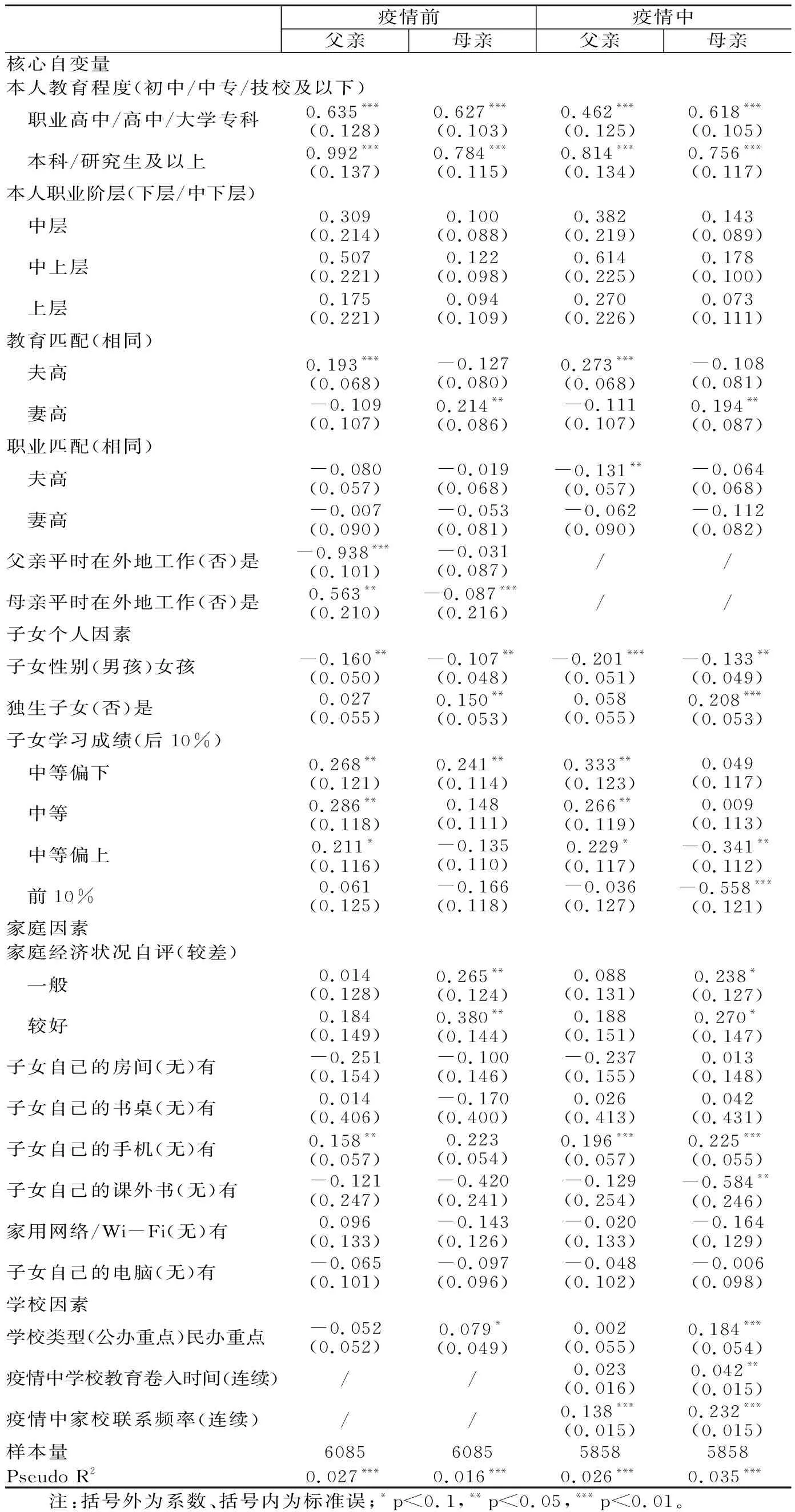

在对个体学业辅导时间的影响因素分析中(表2),个体教育程度对学业辅导存在显著影响。疫情前与疫情中,个体教育程度对父亲、母亲投入程度的影响机制相同:教育程度越高,系数增幅越明显,对子女教育的投入时间越多,假设1.1得到印证。伴随个体职业阶层的升高带来的时间挤占并未使父母教育卷入产生明显的增加或减少,不具有显著的相关关系,疫情前后均如此,假设1.4未得到印证。在教育匹配中,无论夫妻,教育程度更高的一方其学业辅导显著增加,在疫情前与疫情中相同,假设2.1得到印证。在职业匹配中,更高的职业阶层对学业辅导产生的负向影响只适应于丈夫,且在疫情中显著,间接说明父亲居家灵活办公的可能性更大,假设2.4得到部分印证。疫情前,父亲在外地工作显著降低了其学业辅导时间,同时母亲的学业辅导时间明显增加,而当母亲在外地工作时,则会显著降低母亲学业辅导时间,而父亲学业辅导时间并未出现明显的增加,假设3.1得到印证,也充分说明父亲对于“配偶不在时,自己应该增加辅导子女学业时间”的主观意识不强,再次说明了母亲在孩子抚育过程中的主体地位以及家庭中“父职缺位”的现实情境。

表2 疫情前后父母学业辅导时间的多元定序回归(ologit)分析

控制变量的影响与预期大致相符,子女个人因素、父母家庭因素以及学校因素对父母教育卷入时间产生显著影响。在个人因素中,相比于男孩,父母对女孩的学业辅导投入系数均为负值且具有显著性,与已有研究结果一致(崔盛、宋房纺,2019);母亲对独生子女的教育卷入明显更多,与已有研究结果一致(林晓珊,2018)。已有研究发现父母教育卷入显著促进孩子学习成绩(郭莜林等,2017),而本研究发现子女学习成绩越好会显著减弱母亲的教育卷入(系数为负),子女学习成绩处于中等偏下则会增加父亲的教育卷入(疫情前或疫情中同样适用)。在家庭因素中,无论是疫情前还是疫情中,家庭经济状况都对母亲学业辅导有显著的正向影响。国外研究也证实,经济条件不好的家庭,父母对于子女学校和学习事件沟通投入更少(Grolnick et al.,1997);本研究发现这一因素对母亲作用明显,经济条件更好的家庭往往对教育问题更加重视。有自己手机的子女,父母学业辅导时间明显较长,且在疫情中表现更甚(系数更大),疫情中子女“拥有课外书”显著降低了母亲的学业辅导时间。无论是疫情前或是疫情中,相比于公办重点中学,民办重点中学的母亲学业辅导时间更长。疫情中,学校的教育卷入时间(网络课程等)以及家校联系频率,均与父母的学业辅导具有显著的正向相关性,说明学校教育与家庭教育是相辅相成、而非此消彼长的关系,家长、学校对教育问题的重视,会促进彼此对教育卷入的投入。

4.2.2 亲子沟通与共同活动的影响因素

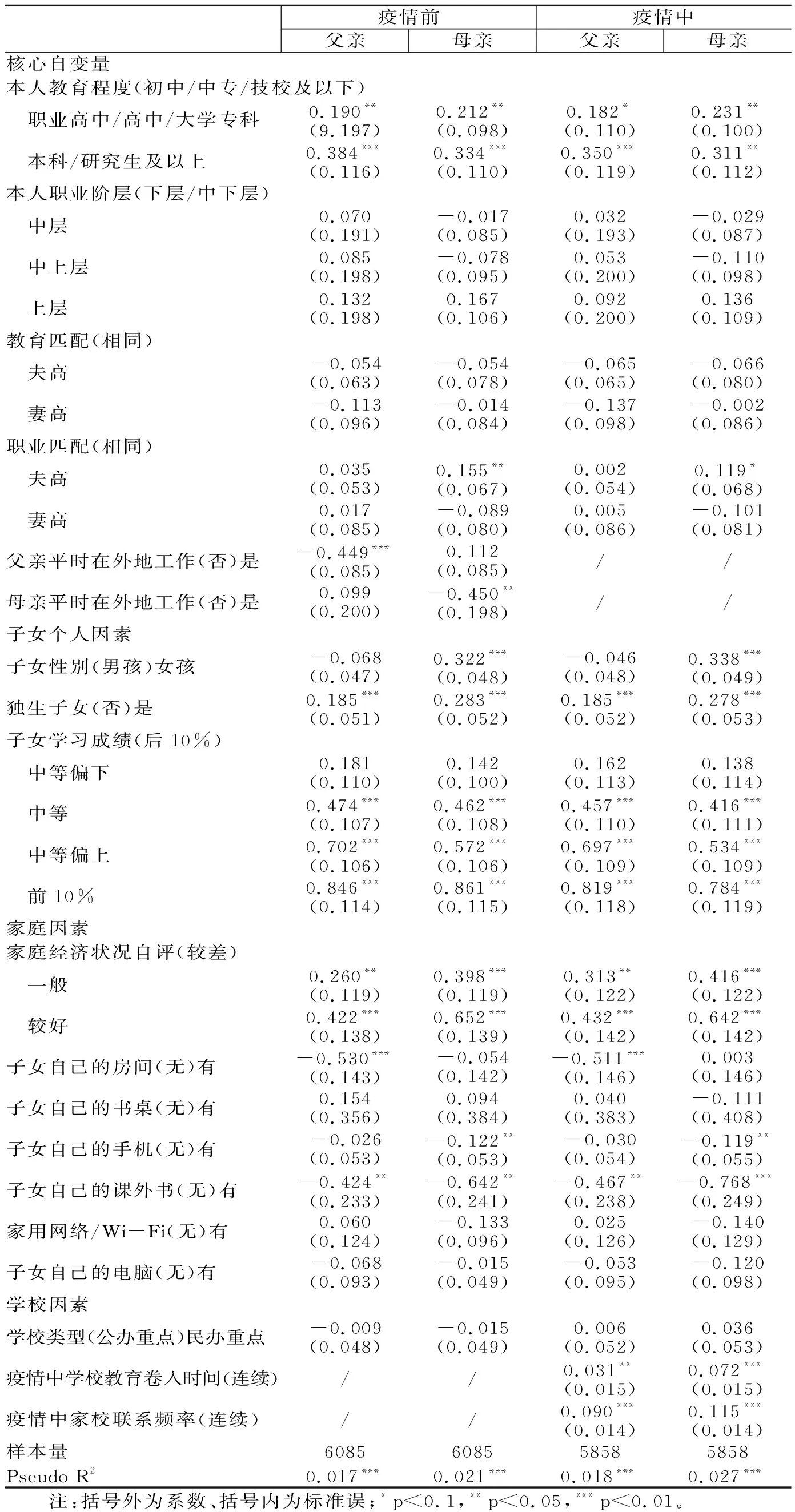

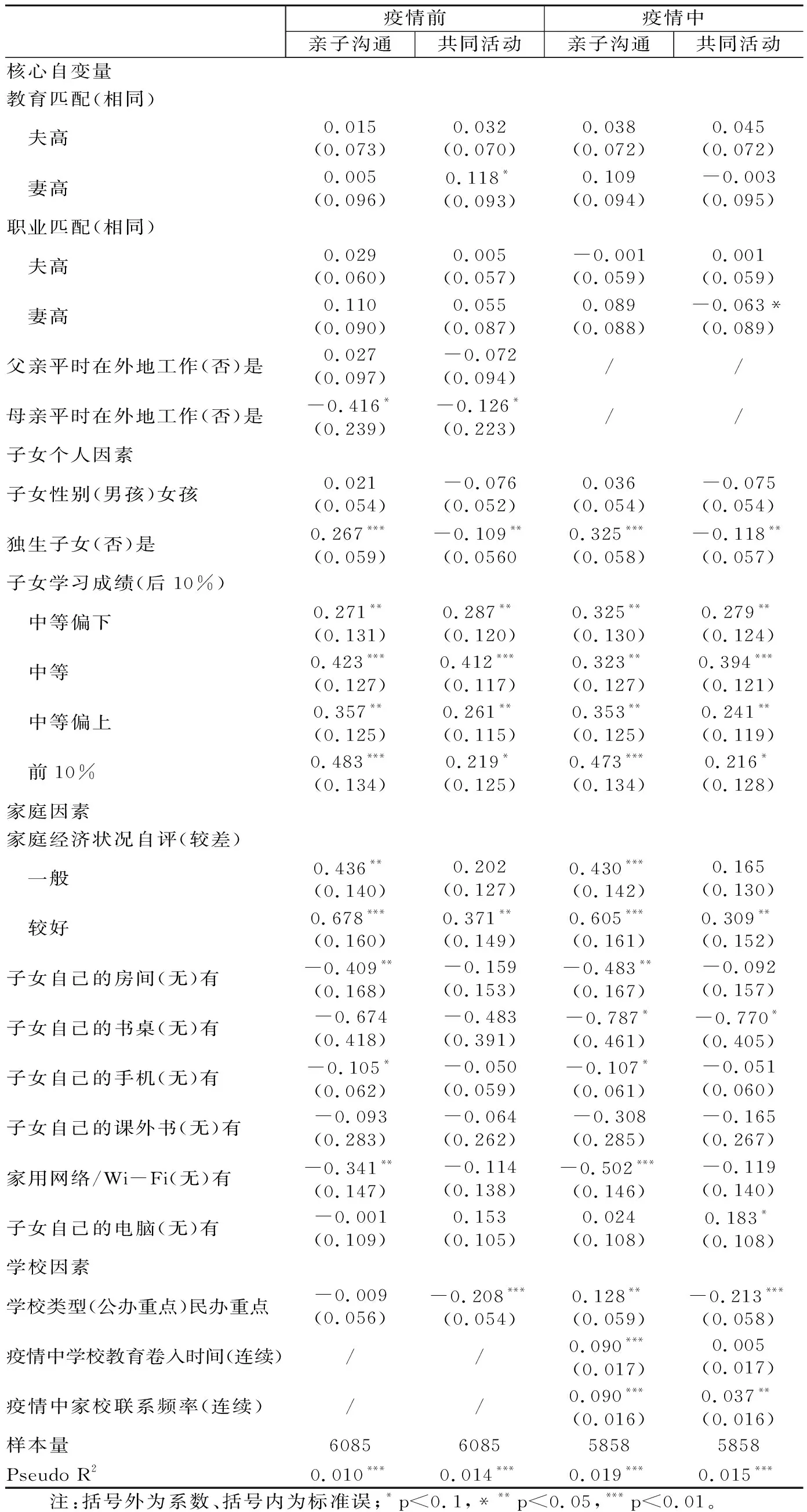

在亲子沟通的影响因素分析中(表3),父母教育程度对亲子沟通频率存在显著影响,无论父亲还是母亲,教育程度越高则亲子沟通频率越高,假设1.2得到印证。职业阶层对亲子沟通的影响不显著,假设1.5未得到印证。夫妻中教育程度更高的一方并未表现出更高频率的亲子沟通,且在疫情前与疫情中均适用,假设2.2未得到印证。而当丈夫职业阶层高于妻子时,仅表现为妻子的亲子沟通显著增加,且在疫情前后均成立,假设2.5得到部分印证,这与学业辅导时间一样,再次表明母亲教育卷入的“稳定性”与“主动性”,而母亲更高的职业阶层并未显著增加父亲的亲子沟通。疫情前,若丈夫或妻子平时在外地工作,则会显著降低其本人的亲子沟通频率,且不会对配偶的亲子沟通产生影响,假设3.2得到部分印证。

表3 疫情前后父母亲子沟通频率的多元定序回归(ologit)分析

在子女因素方面,疫情前后的影响一致:子女性别仅与母亲的亲子沟通频率显著相关,相比于男孩,母亲与女儿的沟通频率更高;相比于非独生子女,父母与独生子女的沟通频率更高;子女学习成绩越好则亲子沟通频率越高。在家庭因素方面,家庭经济好转显著促进亲子沟通频率,当子女有自己的房间,会降低与父亲的亲子沟通,当子女有自己的手机,会降低与母亲的亲子沟通,当子女有自己的课外书,会同时降低与父亲、母亲的亲子沟通频率。在学校因素方面,学校类型的影响不显著,学校教育卷入时间与家校联系频率的增加则显著增加亲子沟通频率。

在亲子沟通与共同活动时间的影响因素分析中(表4)(8)由于此处题项没有再区分性别询问,因此主自变量不再考虑个体资源的影响。,教育程度匹配与职业阶层匹配对亲子沟通时间的影响并不显著,而当妻子教育程度更高时,共同活动时间增加,假设2.3在疫情前得到印证;当妻子职业阶层较高时,共同活动时间显著降低,假设2.6在疫情中得到印证。疫情前,当母亲外出工作时,共同活动时间显著减少,假设3.3得到印证。

表4 疫情前后亲子沟通与共同活动时间的多元定序回归(ologit)分析

与非独生子女相比,独生子女与父母的亲子沟通时间显著增加,但独生子女帮父母做家务(共同活动)的时间显著减少。伴随学习成绩的升高或家庭经济状况好转,亲子沟通与共同活动的时间均显著增加;子女拥有自己的房间、手机以及家庭拥有网络都会对亲子沟通、共同活动时间有负面影响,若子女拥有自己的电脑,疫情中会显著促进其与父母的共同活动时间。学校因素方面,相比于公办重点,民办重点学校学生帮助父母做家务的时间显著减少,疫情中民办重点学校学生的亲子沟通有所加强。与前述发现一致,疫情中学校教育卷入程度以及家校联系频率均与亲子沟通、共同活动呈现显著的正相关关系。

5 结论与讨论

本文基于2020年2月疫情期间西安市两所重点中学及全国城市的初中生调查数据,重点分析了夫妻个人资源、夫妻相对资源及家庭内外部环境变动对父母教育卷入的影响,研究假设基本得到验证,揭示了家庭在应对外部风险时对子女教育投入的变化,有利于深入理解新冠疫情这一重大突发公共卫生事件下城市家庭在短期内凸显的家庭教育卷入特征及其形成机理,为后疫情时代制定加强家庭教育功能、形成有利于中学生学业发展的家校环境提供了现实依据。主要发现如下。

第一,新冠疫情导致的居家隔离期间,父母对子女的教育卷入在学业辅导、亲子沟通以及共同活动方面均有所增加,母亲的教育卷入仍多于父亲,母亲依然是家庭教育的主要承担者。本文分析的西安市两所重点中学初中生父母的教育程度的同质匹配比例超过70%,父亲教育程度更高的比例仅为18%,意味着较高社会经济地位的母亲仍承担着家庭教育的主要责任。由于这些样本中双职工家庭占到九成,而社会经济地位较高的夫妻多从事可通过网上灵活办公的职业,疫情带来的居家隔离对较高职业阶层减少家务可及时间的作用影响有限,夫妻双方的居家隔离并未改变其教育卷入以“母亲为主”的传统格局。

第二,研究印证了经济资源理论,父母更高的教育程度均显著促进其教育卷入,且女性更高的教育程度对“母职”的促进作用更为明显;而聚焦个体职业阶层的发现则未能印证时间可及性理论,职业阶层的升高而导致的家务时间可及性下降并未对父母教育卷入产生影响,可能是因为该理论的验证需要对家务劳动和可及时间进行更加细致的测量和分析,也可能是因为样本中父母职业阶层的同质性较强,尚待后续进一步分析予以验证。

第三,研究印证了相对资源理论,夫妻教育匹配、职业匹配与父母教育卷入显著相关,印证了“母职”的稳定性、主动性与“父职”被动性并存。“父亲不在、母亲投入为主;母亲不在、孩子受苦”的局面在本研究中得以证明。将儿童照顾责任分配给女性是社会建构的产物,当下城市两性的育儿时间和责任分工不平衡是社会事实(徐依婷,2020)。城市家庭中夫妻教育程度与职业阶层的同质匹配较为普遍,夫妻如何协调家务分工、促进亲子关系,既关系到子女的健康成长、也直接影响夫妻关系、家庭和谐与个体(特别是女性)职场发展。近年来,“教育拼妈”和“父亲缺席”并存(金一虹、杨笛,2015),而父亲和母亲一样,均在儿童发展过程中起着不可替代的重要作用,当代教育体系中亟需重视家庭教育中的“父职”缺位问题。

第四,研究印证了家庭压力理论,内外部环境变动带来的家庭压力在疫情前后对父母教育卷入均产生显著影响:疫情前,父母因工作离家导致教育卷入减少;疫情发生后,居家隔离提高了父母双方的教育卷入程度。疫情前父母因工作离家减少其教育卷入的影响是不对称的:父亲离家不会对母亲的教育卷入产生显著影响,而母亲在外地工作导致父母的教育卷入同时减少。尽管中国妇女已普遍参与社会劳动,但“女主内”的传统却鲜有改变(Brines,1994)。伴随社会现代化发展,夫妻家务分工特征可能进一步向相对资源决定论靠拢,当女性拥有更高的职业阶层时,会显著地减少家务劳动时间,促使配偶的参与。但是本研究发现城市中学生家庭以“母亲为主”的教育卷入性别分工模式依旧占主流,女性地位上升使得教育卷入减少的效应非常有限。

另外,是否独生子女、家庭经济状况、家庭客观学习条件均为影响父母教育卷入的重要因素。疫情中,学校教育卷入与父母教育卷入表现出相互促进的关系,学校、家庭中一方对子女教育的重视会促进另一方对教育的投入。总之,本文的研究发现印证了经济资源理论、相对资源理论及家庭压力理论在中国城市家庭父母教育卷入研究的适用性。

囿于本次调查抽样限制,本文仅对西安市两所教育资源最优质的城市初中生家庭进行调查,两所中学的软硬件设施一流、学生家长个人教育水平及家庭教育资源均高于全市平均水平,本文的研究结果是否适用于其他地区及不同类型的中学生家庭还有待进一步考证。其次,受调查内容所限,本文对父母教育卷入内涵的研究仅包含三个方面,无法分析其他教育卷入维度及性别角色观念的影响,这也为后续调查研究提供了方向。