父母居住安排对子女心理健康的影响研究

——基于CHARLS数据的经验证据

唐代盛,陈蓉,卜涛

(北京交通大学 经济管理学院,北京 100044)

1 引言

一直以来,家庭居住安排都是人口学、社会学、人类学等领域研究的重要课题(Logan等,1998;曾毅等,2004;Steven,2007;章英华等,2014)[1-4],居住安排方式探讨的理论意义在于它反映了家庭的产生和家庭生活的组织形式,于是在结构层面上决定了家庭成员的互动方式,尤其是父辈与子辈间的互动(陈皆明等;2016)[5]。将其扩展开看,居住安排方式作为家庭生活中的一个重要结构特征也反映了一个社会的基本组织状态。老龄化以及人口迁移的快速发展更赋予了家庭居住安排这一课题深刻的现实意义。众多学者研究发现,社会环境对个人的健康有重要影响,探究不同居住安排下个人的身心健康水平会产生何种差异,有助于进一步了解环境与健康的关系(Zimmer,2005;Sereny,2011;张梦洁,2019;Zhou等,2019)[6-9]。

随着我国社会转型速度的加快,家庭规模、结构和居住安排模式也随之发生改变。利用人口普查数据研究发现,我国家庭户规模正在逐渐缩小,核心家庭占主导。夫妇、隔代家庭以及单人户逐渐增多,主干家庭比例下降,联合家庭接近消失。老年人与子女同住依旧是主要的居住形式,但是这一比例正在下降,“空巢”家庭老年人占比逐渐增加,夫妻都是独生子女婚后更倾向于与父母分开居住(郭志刚,2008;宋健等;2011;胡湛等,2014)[10-12]。这种家庭结构、居住安排模式的转变会如何影响老年人的福祉?这一直是学术界关注的重点。已有研究证实,当老年人由不与子女同住变为同住时有利于降低其死亡风险(李春华等,2015)[13],与家人同住的老年人心理健康状况相对独居的老年人更好(张梦洁,2019;Zhou等,2019)[8-9],而Chen(2012)基于中国健康与营养调查数据研究发现,同住可能带来矛盾,造成成员之间关系紧张进而对健康产生危害[14]。综上,可以看出家庭居住安排模式的改变使得代际关系呈现出复杂性和多样性,国内外学者也就居住安排对老年人健康的影响进行了深入而广泛的讨论,那么,作为硬币的另一面——子女,居住安排会对他们的心理健康产生怎样的影响?目前很少有相关研究。从功能主义的角度看,当前我国社会转型速度加快,对成年人适应社会的能力提出更高要求,这时家庭便成为子女在现代社会生活中最后的“安全避风港”,身处社会更加需要代际共生关系下的情感和物质支持。然而,家庭居住安排的急剧变迁使得代际沟通和亲情关系的建立受到阻碍和冲击,以致成年人在适应社会时部分压力得不到有效排解,易催生心理健康问题(张劲梅等,2019)[15]。同时,成年子女作为社会发展和家庭生活的中坚力量,他们的健康问题不容忽略。这一群体中劳动力的教育人力资本和健康人力资本是推动社会经济增长的内生动力(杨建芳等,2006)[16],他们的健康状况事关宏观经济的运行效率(张辉,2017)[17]。还有相关研究表明,抑郁和焦虑等心理健康问题会对身体机能造成损伤,带来更高的医疗成本(Helen等,2013;王鉴忠等,2019; Muller,2020)[18-20];成年子女的心理健康状况也会直接影响到其照料父母的质量以及家庭代际关系的稳定。因此,有父母需要照料、正在照料的、已至中老年的子女的心理健康问题值得关注。

本文聚焦于成年子女,研究父母居住安排与子女心理健康之间的关系,以及这一影响存在的地区、户口、婚姻状况差异,并尝试探寻二者之间的中介变量,旨在为改善子女心理健康状况和家庭代际关系以积极应对老龄化提供针对性的建议。

2 研究现状

根据文化影响理论的观点,父母和子女的居住安排方式受到他们所处地区文化环境的影响,所以在不同文化的影响下不同地区的居住安排方式差异极大(Hajnal,1982)[21]。中国从先秦时期就开始遵奉孝道,以血缘为基础的家庭经济形态在这时就奠定了中国以家庭养老为主的养老方式(朱海龙等,2015)[22]。《孝经》中就有言:“孝子之事亲,居则致其敬,养则致其乐,病则致其忧,丧则致其哀,祭则致其严。五者备矣,然后能事亲。”但是,按照现代化理论的观点,居住安排方式由社会经济发展水平决定。随着经济的快速发展,不同的社会家庭体系最后都会趋同于西方核心家庭的发展模式(陈皆明等,2016)[23]。中国自改革开放以来,经济社会发生了巨大变化,这使得传统的养老观念开始有所弱化。随着人口流动速度的加快,过去“父母在,不远行”的观念开始逐步发生转变,越来越多的子女为了实现自我价值开始远行寻求发展机会,我国传统的“侍奉在侧”的亲孝模式被逐步打破。不可否认,居住安排方式的选择会受到文化和经济发展等宏观因素的影响。

从社会交换理论的角度来看,每个个体都有理性判断能力,他们会在交流和权衡后做出选择。所以某种居住安排方式的出现和形成,也是社会中无数的、不同的家庭中的父辈和子辈互动、讨论和交换的结果。那么父辈和子辈是如何决定居住方式的?郭志刚(2002)基于1998年高龄老人健康长寿调查数据研究发现,老年人在居住安排选择上有明显的性别偏好,更倾向于与儿子同住[24]。显然,这是传统男权文化作用的结果。但风笑天(2009)利用2008年全国五大城市已婚青年夫妻的调查数据研究发现在子女结构的约束下,男权文化的影响也逐渐减弱,比如在独生子女家庭,父母更多的选择与女儿同住[25]。金石群(2016)通过田野调查也发现目前子女独立性在不断增强以及父代权威日渐式微[26]。考虑子女的需求,许琪(2013)基于2010年中国家庭动态跟踪调查数据研究发现,当子女的收入低或者住房条件较差时,会更多地选择与父母同住[27]。而随着教育程度(Cherlin,2008)[28]和经济能力的提升(阎云翔,2012)[29],子女会增强同父辈分开居住的动机。

那么代际间居住或者养老观念的冲突会对子女的健康状况产生怎样的影响?郭丽花(2014)基于济南五个城市社区的访谈调查研究表明,传统的家庭养老仍然是主流的养老方式,但是成年子女与父母的养老观念已经开始出现分化(占比36.7%),大部分老年父母坚持与子女同住的养老观念,而部分子女更希望可以雇人而不同住[30];根据扭力理论(张杰等,2011)[31],这种代际间居住安排观念的不同极可能会给子女带来不良情绪,尤其是当子女在行为上向老人妥协时,会对心理造成更大伤害。Guo等(2015)进一步研究发现,当子女不得不与自理能力受损的父母同住以及雇人观念发生冲突(子女希望雇人而父母不愿意雇人)时,会显著增加子女心理焦虑和抑郁程度[32]。上述研究多以访谈和理论分析为主,并且考察的是居住观念发生冲突时子女的心理健康状况。深入探索父母与子女实际的居住安排对子女的影响时,Braithwaite(1992)、Schulz等(1999)和Vasoontara(2012)等通过调查研究发现子女作为照料者与父母共同居住,照料活动会增加其精神压力、焦虑和烦恼从而使其抑郁程度加大[33-35]。而照料活动是如何影响照料者的心理健康呢?基于2011年中国健康与养老追踪调查数据,袁笛和陈滔(2019)研究发现,老年照料活动会通过减少子女的闲暇时间和相对收入从而对其心理健康带来直接的负面影响[36];分性别来看,荆彩龙(2016)研究发现,女性照料者因为承担了社会再生产活动和家庭照料劳动的双重责任,在时间、健康和经济上会有较强的紧张感,抑郁程度会较男性严重[37]。陈璐和范红丽(2016)基于1991-2009年中国健康与营养调查面板数据研究发现,女性过去四周患病率显著提高(5.51%-17.04%),且不论是城镇还是农村地区女性从事照料活动都会显著降低其健康水平[38]。分年龄来看,Serrano等(2006)通过调查发现,照料者的年龄越大,负担感越高[39]。尤其是65-74岁的照料者应对方式会比较消极,往往采取压制自身感受的情感聚焦型应对策略,可能引发不良情绪(Folkman等,1987)[40]。也有部分学者研究发现老年照料对子女的健康有积极影响,因为照料者在帮助自己爱的人同时可以感受到自身价值的存在(Lawton,1991)[41],而且被照料者提供的生活、情感帮助可以有效的降低照料者的负担感(Chen,2004)[42]。虽然亚洲文化更加注重家庭和孝道观念,以至于照料者的负担感和抑郁程度更重,但是在温暖和浓厚的家庭氛围中,照料者也会更多的从照料活动中感受到与被照料者之间的亲密关系,也更容易得到其他家庭成员支持,这些都有利于提高照料者对照料活动的积极评价(Zhan等,2006)[43]。虽然该类研究考虑到影响子女心理健康的具体原因,但是主要将父母作为被照料者、子女作为照料者的角色进行分析,并未从社会支持的角度思考双方在家庭中角色的多重性,虽然老年照料通过减少子女的闲暇时间和相对收入增加了子女的抑郁水平,但当父母不是被照料者时,他们能通过情感慰藉、经济支持和帮助子女分担家务等来减轻子女的生活压力,进而对其心理状况产生影响。不考虑照料者与被照料者的家庭角色,刘亚飞和张敬云(2018)基于2011和2013年中国健康与养老追踪调查数据发现与身体健康状况一般或较好的父母住在一起对子女的抑郁程度没有显著影响;与身体健康状况较差的父母一起居住时,会显著增加女性抑郁程度[44]。但是其并未对不同居住安排下子女的心理健康状况变化进行动态的考察。综上,既有研究主要考虑的是居家养老的成本,并未细致分析父母对子女的情感和物质支持。同时主要关注亲子共同居住的情形,并未对亲子间居住距离的远近进行区分以动态地考察二者之间的情感联系。本文拟以子女作为研究对象,从亲子居住距离的动态视角,纳入社会支持的中介机制,考察亲子就近或共同、远离居住对子女心理健康的影响。其中,考虑到中老年人群较年轻群体的异质性特征,本文将进一步对研究对象进行分组,观测居住距离变化对子女心理状况的不同影响。

本文可能的研究贡献在于:(1)与以往研究中主要以老年人群体(父母)为主不同,考虑到健康老龄化的深层次含义,本文主要的研究对象为成年子女。即从一个全新的视角来考虑老龄化问题,为积极应对老龄化问题寻找新的方向。(2)不局限于探讨同住和不同住对子女心理抑郁程度的增加或减少作用,而是将视角拓宽到父母与子女居住距离的扩大和缩小对子女心理健康的影响。即将研究主题细化,从而更深层次和全面的评估鼓励成年子女与老年父母就近或共同居住的政策意义。(3)由于心理健康状况研究较为复杂,经常要多个中介变量才能更具体的解释研究主题,以及亲子就近或共同居住涉及到较为复杂的家庭代际关系,所以本文根据社会支持理论选择了中介变量,从情感和物质支持两方面建立了并行多重中介模型,旨在更细致的探讨父母居住安排是通过何种机制影响子女的心理健康,为研究子女心理健康问题和改善家庭代际关系提供更广泛的思路。

3 模型设定与数据

3.1 数据来源

本文使用的数据来源于中国健康与养老追踪调查2015年数据(China Health and Retirement Longitudinal Study,下文简称CHARLS)。该调查旨在建立一套代表中国45岁及以上中老年人家庭和个人的高质量的微观数据库,数据包括从广泛的社会经济状况到个人和家户的居住安排、收入、养老保障、健康等各方面信息。2015年CHARLS追踪调查覆盖了全国150个县、区的450个村、居委会,总计约1.24万户家庭、2.3万名受访者。在数据处理上,保留了所有年龄段数据,得到18807个有效样本。同时,本文还将主要的解释变量进行了滞后一期处理,考察了父母居住安排在时间维度上的弹性系数,探究其随着时间推移是否会产生更大的边际作用。

3.2 变量选取

3.2.1 被解释变量

本文选取个人的“心理健康”作为被解释变量,在CHARLS 2011基线调查问卷中,心理健康通过抑郁程度来衡量(Jonathan等,2007)[45]。CHARLS问卷采用了一个包含10个问题的抑郁量表来测量受访者的心理状况,问题设计遵循了流行病学研究中心抑郁量表(CES-D)内容。其中包含了2个正向问题,分别为“我对未来充满希望”、“我很愉快”;8个负向问题,分别为“我感到情绪低落”、“我觉得做任何事都很费劲”等,这些问题从正负两个方面反映了被访者的抑郁程度。答案包括了4个选项,分别是:“很少或根本没有”、“不太多”、“有时或者说有一半的时间”、“大多数的时间”。参照Jonathan等(2007)的研究,对“很少或根本没有”赋值0,“不太多”赋值1,“有时或者说有一半的时间”赋值2,“大多数的时间”赋值3(正向问题反向赋分)[45]。受访者得分越低,心理健康水平越高,得分越高抑郁程度越高,心理健康水平越低。

3.2.2 解释变量

本文选取“父母居住安排”作为解释变量。根据问题“您的亲生父亲亲生母亲继父继母养父养母配偶的亲生父亲配偶的亲生母亲配偶的继父配偶的继母配偶的养父配偶的养母一般住在哪里?”来判断,回答有我的常住地所在县(或者市、区的其他村子、社区)、其他省、国外、与我住在同一个院子(公寓)或者相邻的院子(公寓)、我的常住地所在的村或社区、与我同住6种。依据受访者回答,划分为三种不同的居住安排类型,即“远离子女居住”赋值1,“与子女相邻居住”赋值2,“与子女共同居住”赋值3。数据中只要母亲、父亲、父母与我同住或者配偶的父母与我同住即视为父母与子女同住。此外,对于个人及配偶双方父母都不健在赋值为0,并将其作为参照组。

3.2.3 控制变量

根据相关文献梳理,本文选取以下三类控制变量:一是个人特征,包括性别、年龄、健康状况、教育程度、是否城区居住(叶欣,2018)[46]。二是家庭特征,包括兄弟姐妹数(吴愈晓,2012)[47]、婚姻状况(Richard,2010)[48]、父母是否对子女提供经济支持、子女是否对父母提供经济支持。三是社会特征,包括劳动参与(朱礼华,2013)[49]、社交频率。进一步的,为了考察过多的社交是否会对心理健康产生负向作用,本文还引入了社交频率的平方项(1)性别:“男性”赋值0,“女性”赋值1;年龄:通过询问受访者得到。另外有调查发现人一生中的幸福感高低变化呈U型曲线,所以年龄对个人心理健康的影响存在非线性关系。除了“年龄”变量以外,本文还设置了“年龄平方/100”,目的在于更准确的解读回归结果;健康状况:“健康状况良好”赋值1,“健康状况一般或较差”赋值0;教育程度:“初中及以上教育程度”赋值1,“初中以下教育程度”赋值0;是否城区居住:“城区居住”赋值1,“非城区居住”赋值0;兄妹姐妹数:通过询问受访者得到;婚姻状况:“已婚且与配偶同住”赋值1,“未婚”赋值0;父母是否对子女提供经济支持:“父母对子女提供经济支持”赋值1,“父母不对子女提供经济支持”赋值0;子女是否对父母提供经济支持:“子女对父母提供经济支持”赋值1,“子女不对父母提供经济支持”赋值0;劳动参与:“参加劳动”赋值1,“未参加劳动”赋值0;社交频率:根据社交频率赋分,得分越高社交频率越高。除了“社交频率”以外,本文还计算了“社交频率的平方”。。

3.3 模型选定

为探索父母居住安排与子女心理健康的关系,本文构建如下模型:

Y=β0+β1LP+λXi+φXj+γXk+ε

(1)

式中,Y代表子女心理健康状况,LP为父母居住安排,Xi、Xj、Xk分别为个人、家庭、社会特征的控制变量,β0是截距项,β1是父母居住安排对子女心理健康状况影响的回归系数,λ、φ、γ是控制变量Xi、Xj、Xk的回归系数,ε是随机误差项。

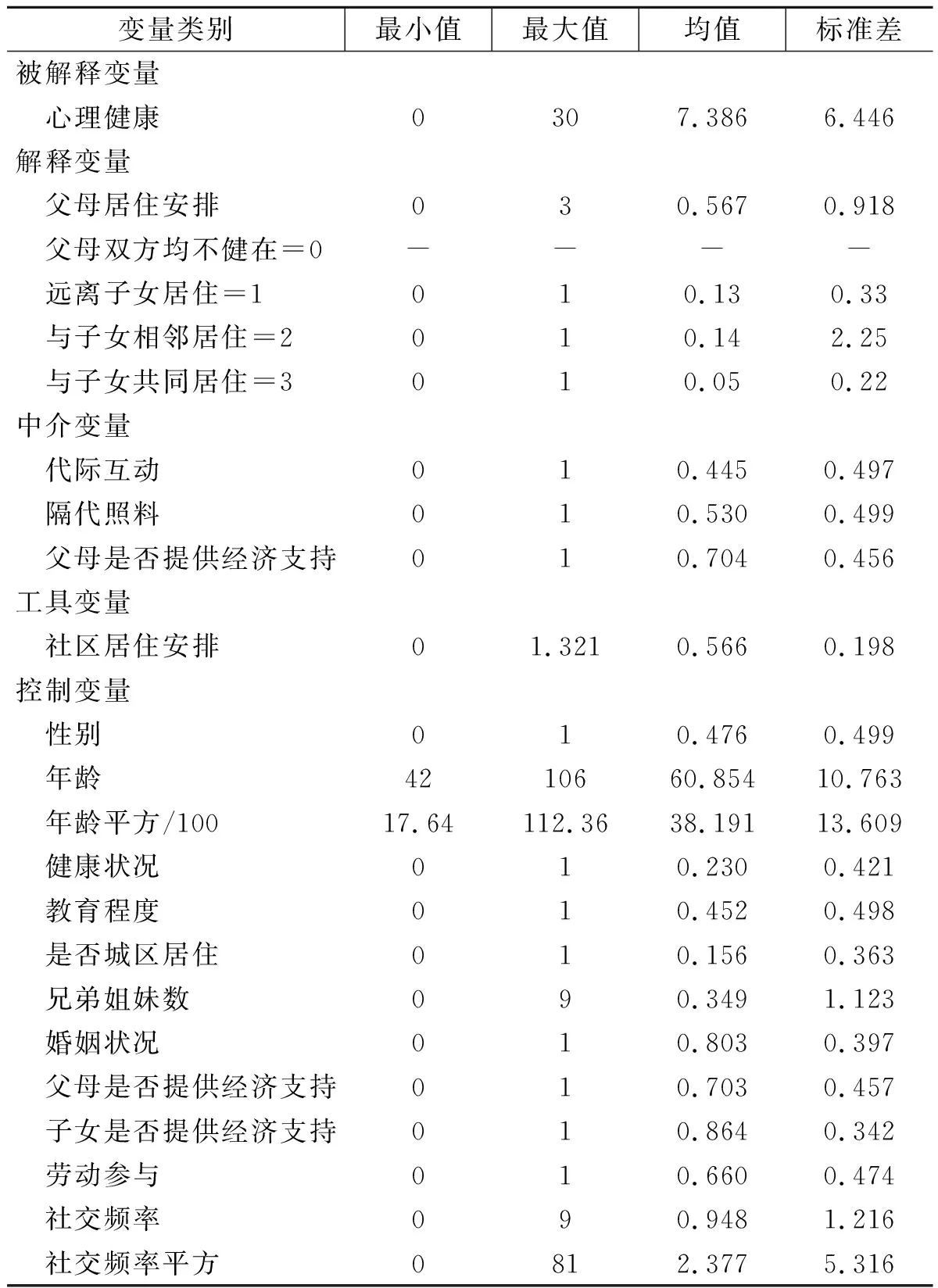

3.4 样本的描述性统计

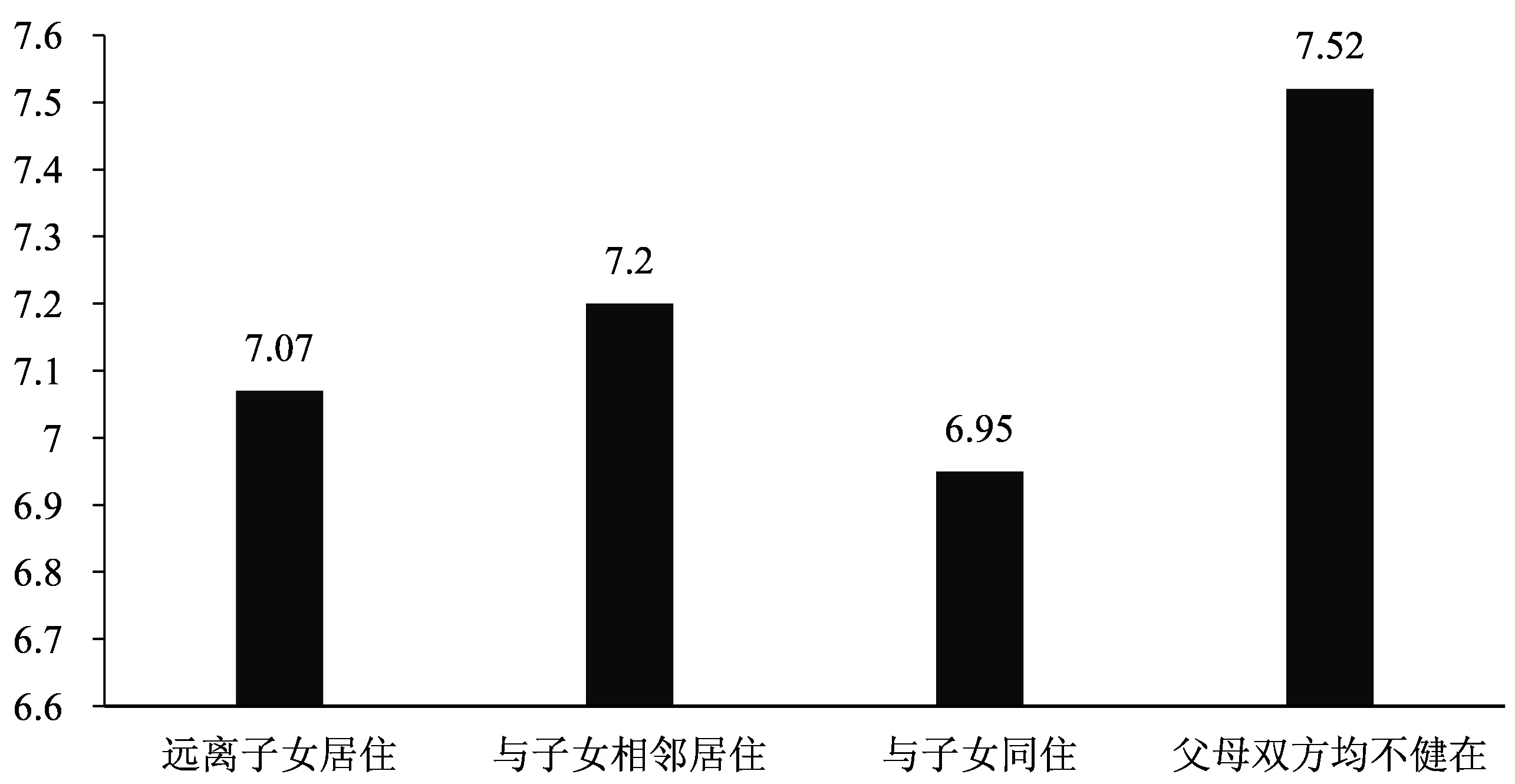

变量的描述性统计见表1。表1显示,受访者心理健康状况的平均得分为7.386,以10作为严重抑郁的临界值,表明受访者中有大部分子女的抑郁程度较严重。样本中有13%的父母远离子女居住,14%的父母与子女相邻居住,而仅有5%的父母与子女共同居住,这一比例较低。44.5%的父母与子女间的互动频率较高,有53%和70.4%的父母愿意帮助子女照料孩子以及提供经济支持。在控制变量中,受访者平均年龄61.9岁,男女比例较为均衡,平均教育程度都在初中以上,身体健康状况在一般及以上。从图1来看,在父母不同的居住安排选择下,子女的抑郁程度的均值有差异(进行单因素方差分析发现p=0.0004,即分组比较的差异在统计上非常显著)。从图中可以看出,父母与子女同住的子女的抑郁程度最低,心理健康状况最好,父母均不健在的子女抑郁程度高于其他三组。

图1 父母不同居住安排与子女的心理抑郁程度的关系

表1 主要变量的基本统计量

4 估计结果

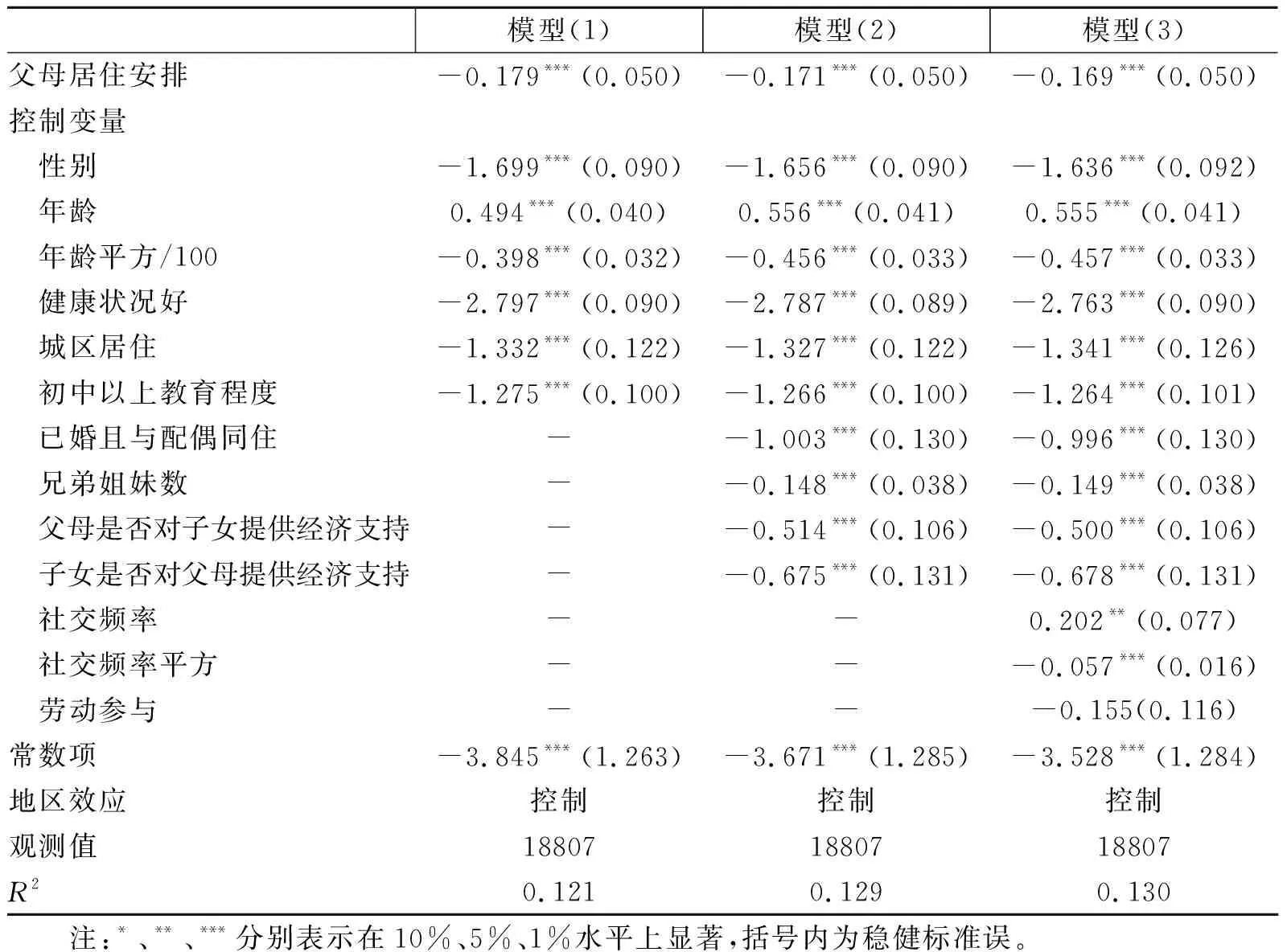

4.1 基准回归结果估计

采用逐步回归方法,结果见表2。模型(1)结果显示,父母居住安排与子女的心理健康状况呈显著负向关系,模型(2)在个人特征基础上加入了家庭特征变量,模型(3)进一步加入社会特征变量,结论依然稳健。逐步增加控制变量拟合优度逐渐增加,且方差膨胀因子(VIF)检验最大值为5,均值为6.25,皆小于10,不存在多重共线性问题。可以认为,父母与子女住的越近越利于改善子女抑郁程度。对这一结果的合理的解释是,随着社会转型速度的不断加快,成年子女在外面对就业、住房、社会交往、养老等方面的压力。从功能主义的视角看,家庭是个人现代社会生活中最后的“避风港”,家庭代际关系则成为了个体抵御风险最后的防线和堡垒,无法通过个人化解的社会压力会使人们更加依赖代际关系来克服,以及人在社会中也依旧需要代际共生关系提供的家庭情感和物质支持,而这种情感和物质支持则能有效地降低个人抑郁程度。

表2 父母居住安排对子女心理健康影响估计结果

控制变量中,(1)男性比女性的抑郁程度低,进一步证实了学者提出的从青春期早期开始,女性就更容易变得抑郁,而且这种趋势会一直持续到成年(詹晓慧等,2004)[50]。(2)年龄对个人心理健康的影响呈“倒U型”,随着年龄的增加,个人抑郁程度逐渐增加,到达一个顶点后(50岁左右),随着年龄的增加人的抑郁程度逐渐降低。(3)身体健康状况好的人心理健康程度越高,因为其可能更少的受到疾病带来的困扰。(4)在城区居住的人生活便利,得到的社会支持网络更加广泛,文化生活相对丰富,有利于缓解抑郁程度。(5)从教育程度来看,受教育程度越高的人一般来说知识面更广,自我缓解心理压力的能力更强,抑郁程度相对较低(与OECD2018年对30个国家的数据进行分析的结论一致)。(6)已婚且与配偶同居、兄弟姐妹数越多,个人能更多的得到情感的慰藉,心理健康程度较高。(7)父母与子女互相向对方提供经济支持可以缓解个人的抑郁程度,可能与父母向子女提供经济支持可以缓解子女的经济压力,子女向父母提供经济支持可以提升子女的自我成就感有关。(8)社交频率对个人抑郁程度的影响呈“倒U型”关系,在一定程度上社交越多可能越多的要顾及人际关系的经营和处理,其中伴随着矛盾等,容易提高个人的焦虑和抑郁的程度。但随着社交频率的提高,对于社交逐渐熟悉以及人际关系相对稳定,心理抑郁程度得到一定的缓解。

4.2 稳健性检验

4.2.1 内生性讨论

父母居住安排会影响子女的心理健康状况,同时子女的心理健康也会影响自身和父母的居住安排选择(许琪,2018)[51]。如果子女心理健康状况较差,父母也许会更多地选择与子女同住或就近居住,同时子女也会更多的选择与父母同住或就近居住。即出现了反向因果导致的内生性问题,可能导致回归结果有偏。根据相关学者研究,个人行为会受到他们所属的社会关系网络的影响(张爽等,2007)[52]。进一步的,有研究表明,同村老年人与子女居住的比例对老年人选择与子女居住有显著的促进作用,具有明显的“同群效应”(戴常等,2019)[53]。为克服内生性问题,本文选择受访者所在社区平均居住安排作为工具变量。因为父母居住安排选择可能会受所处社区居住安排影响,但是社区平均居住安排情况又不会受到子女心理健康状况的影响,子女的心理健康状况也不会影响到社区的居住安排情况。据此,社区平均居住安排是一个合理的外生变量,与子女心理健康之间不存在因果关系,满足工具变量有效性的外生性假定。

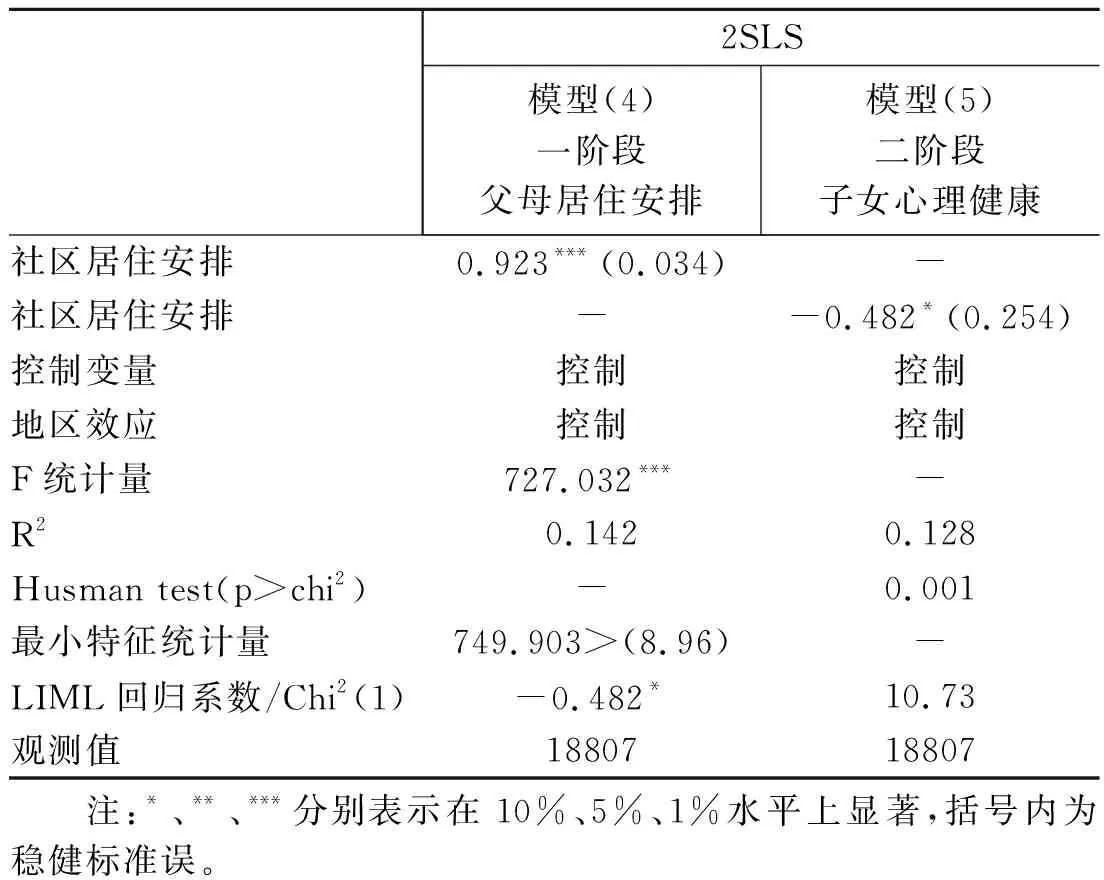

表3中的模型(4)第一阶段回归结果表明社区居住安排对父母居住安排选择产生显著正向影响,即“社区居住安排”对“父母居住安排”具有较好的解释力。且最小特征统计值大于对应临界值8.96(用有限信息最大似然法LIML得出的回归系数也和两阶段回归的系数非常接近),因此不存在弱工具变量,“社区居住安排”是一个合适的工具变量。模型(5)结果通过了Hausman内生性检验,回归结果表明父母居住安排与子女心理健康水平仍然保持显著的负向关系。与表2回归系数对比,不考虑内生性问题会低估父母居住安排对子女心理健康水平的影响。综上,引入工具变量的估计结果与表2的估计结果同样显著,父母居住安排是影响子女心理健康水平的重要因素,父母与子女的居住距离缩小能显著改善子女的心理健康水平。

表3 工具变量两阶段回归估计结果

4.2.2 基于倾向得分匹配方法的稳健性检验

倾向值匹配是Rosenbaum等在1983年提出的一种基于“反事实框架”的方法。本研究的目的是分析父母居住安排对子女心理健康的影响,但现实是无法观测到与父母同住或相邻居住的样本在不与父母同住或相邻居住时的心理状况,只能观测到目前同住或相邻居住时子女的心理健康状况,这种状态就是反事实。采用倾向得分匹配的目的就是为了解决这种不可观测的事实,即借助倾向得分找到一组与实验组(父母与子女就近居住或同住的子女)禀赋特征相似的控制组(没有与父母就近居住或同住的子女)之后按照一定的方式进行匹配,在控制了外部的相同条件后,通过判断处理组和控制组在心理健康状况上的差异来分析父母居住安排对子女心理健康的影响。即基于反事实的框架进一步检验子女的心理健康在控制其他变量的影响下,父母居住安排是否是对其产生影响的重要因素。PSM采用的是Logit回归,固该部分以父母与子女是否同住或相邻居住为例进行回归。

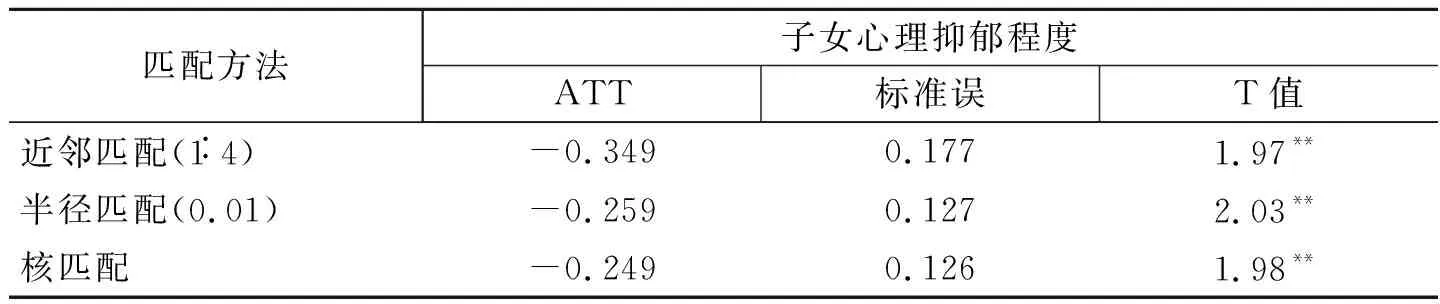

表4结果显示,通过近邻匹配、半径匹配、核匹配三种方法估计的平均处理效应与OLS和2SLS回归模型的结果比较相近,且估计效应都通过了显著性检验。PSM的结果表明在考虑到样本选择性偏误的情况下,父母居住安排方式对子女心理健康有显著影响,也进一步证明了父母居住安排是影响子女心理健康的重要因素。

表4 父母居住安排对子女心理健康影响的PSM检验

4.2.3 基于居住安排分类变量的稳健性检验

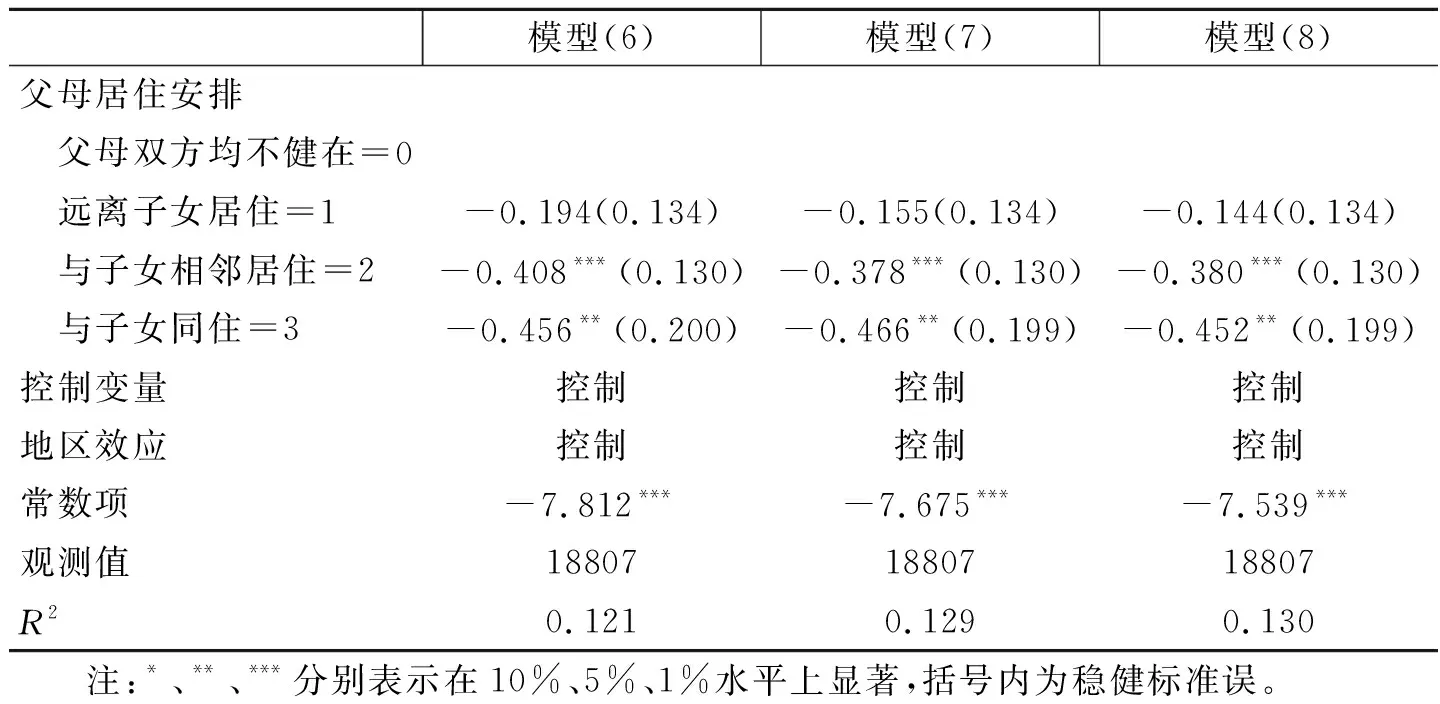

表5把“居住安排”作为分类变量进行回归。模型(6)的结果显示,相较于父母双方均不健在的情形,父母远离子女居住对子女心理健康程度没有显著影响,父母与子女相邻和共同居住与子女心理健康状况呈显著负向关系,从回归系数来看,父母与子女共同居住比父母与子女相邻居住对子女心理抑郁程度有更大的改善作用,即父母与子女居住距离越近越能显著改善子女的抑郁程度。模型(7)和模型(8)逐步加入家庭特征变量,和社会特征变量,结果依然稳健。

表5 不同父母居住安排方式对子女心理健康影响的估计结果

4.2.4 基于分位数回归的稳健性检验

1978年,Koenker和Bassett提出了“分位数回归”,使用残差绝对值的加权平均作为最小化的目标函数,固不易受到极端值的影响,结果较为稳健。鉴于个体在心理健康问题的高度异质性,表2中的回归忽略了父母居住安排变化对不同心理健康状况子女的影响程度,使得刻画的准确性降低。因此,本研究借鉴David等(2017)人的做法,采用分位数回归探讨在不同的分位点父母居住安排的变化对不同心理健康状况的子女的影响以及表2的结论是否被支持[54]。如果能够估计重要条件分位数,如中位数、四分之一分位数、四分之三分位数等,有助于把握对不同心理健康子女的边际效应。

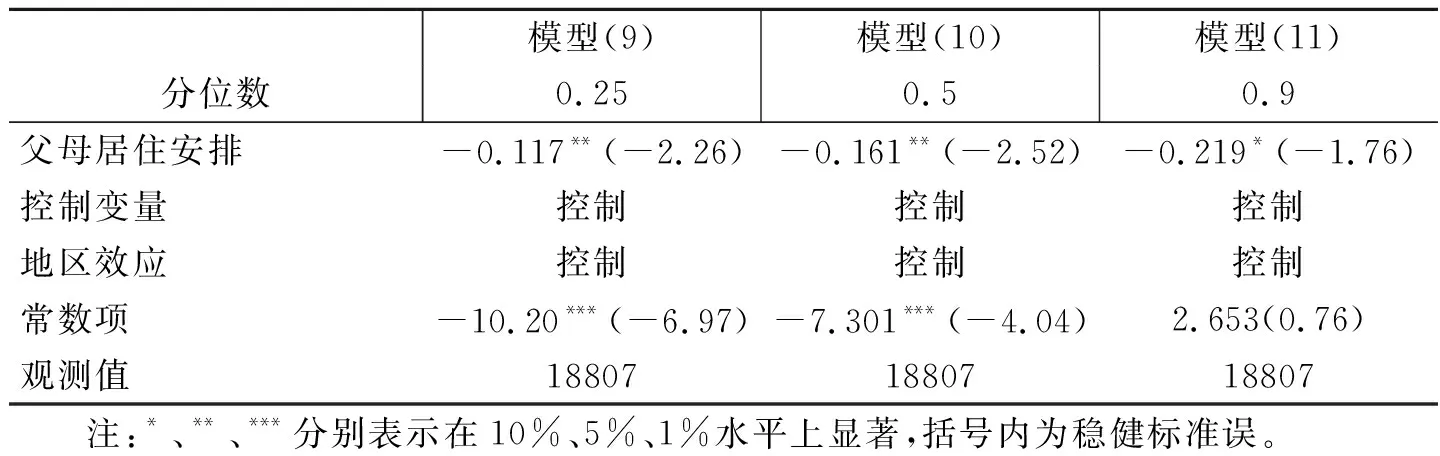

表6估计结果显示,随着分位数的增加(0.25、0.5、0.9),居住安排的分位数回归系数呈上升趋势。这表明父母与子女住得越近对子女心理健康条件分布的影响逐渐增加,也就是说,父母与子女居住距离的缩小对于心理健康程度较低、中等以及较高的子女均有显著影响,其中,心理抑郁程度较高的子女能够得到与父母就近或共同居住更大的心理改善。

表6 父母居住安排对子女心理健康影响的分位数回归

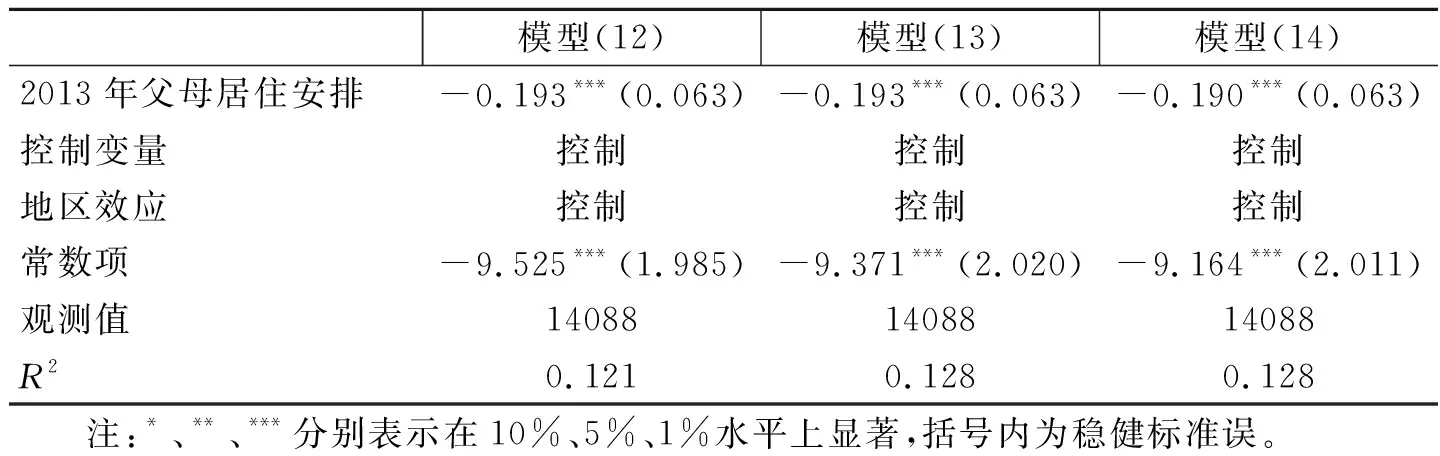

4.2.5 基于滞后一期的稳健性检验

本文进一步采用关键变量替代的方法来检验基准回归的稳健性,采取2013年父母居住安排情况来估计其对子女心理健康状况的影响。对解释变量滞后一期处理,首先,可以阻断反向因果导致的内生性问题,其次,可以在更长周期观测父母居住安排对子女心理健康的影响,进一步考察居住安排对子女心理健康的影响是否是有限的。因为父母影响子女的心理健康在居住安排方式确定后,可能会随时间推移发生变化。表7估计结果显示,滞后一期父母居住安排对子女的心理健康有显著负向影响。随时间的推移,父母与子女住得越近可以显著降低子女抑郁程度。表7的结果与表2类似,这表明居住安排对子女心理健康的影响是长远的且有意义的,也再次证明了本文基准回归的稳健性。除此之外,从模型估计系数来看(与表2相比),父母与子女就近或同住的时间越长,对降低子女抑郁程度的作用就越大,这可能与父母与子女就近或共同居住时间越长,能使子女获得更稳定的情感和物质支持有关。

表7 滞后一期父母居住安排对子女心理健康影响的估计结果

4.3 分异估计

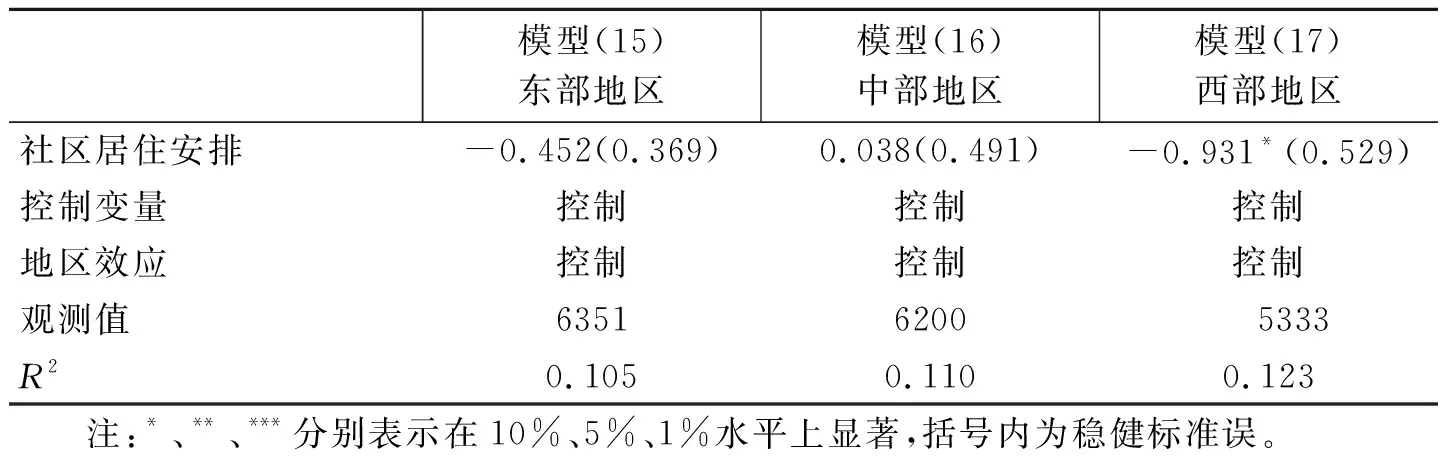

4.3.1 地区分异估计

不同地区由于社会经济发展水平及生活文化不同,个人心理健康状况也会存在差异(Yang,2017)[55]。因此,本文将样本根据地区分为三组(表8),即东部地区(模型15)、中部地区(模型16)、西部地区(模型17),结果显示,父母居住安排对东部和中部地区子女心理健康状况没有显著影响,但显著影响了西部地区子女心理健康。这一结果产生的原因可能有以下几点:第一,东中部地区社会转型速度较快,人口流动频繁,一人户和二人户居多,尤其是东部地区,存在较多的“离巢”青年和“空巢”父母以及“空巢”家庭。父母与子女远离居住成为常态,因此父母居住安排对子女心理健康并无显著影响。第二,东中部地区经济发展水平较高,成年子女为适应现代经济对流动和技能的要求,不得不拉大与父母在地理和社会上的距离,因而父母居住安排对东中部地区子女心理健康并无显著影响。第三,东中部地区物质文化丰富,拥有优质的医疗资源和教育资源,个人抑郁程度较低,父母居住安排对他们心理健康没有显著影响。与此对应,西部地区物质文化生活、医疗和教育资源水平较低,人口流动频率相对东中部地区不高,父母与子女住的越近可能有助于改善他们的心理健康水平。

表8 父母居住安排对不同地区子女心理健康影响估计结果

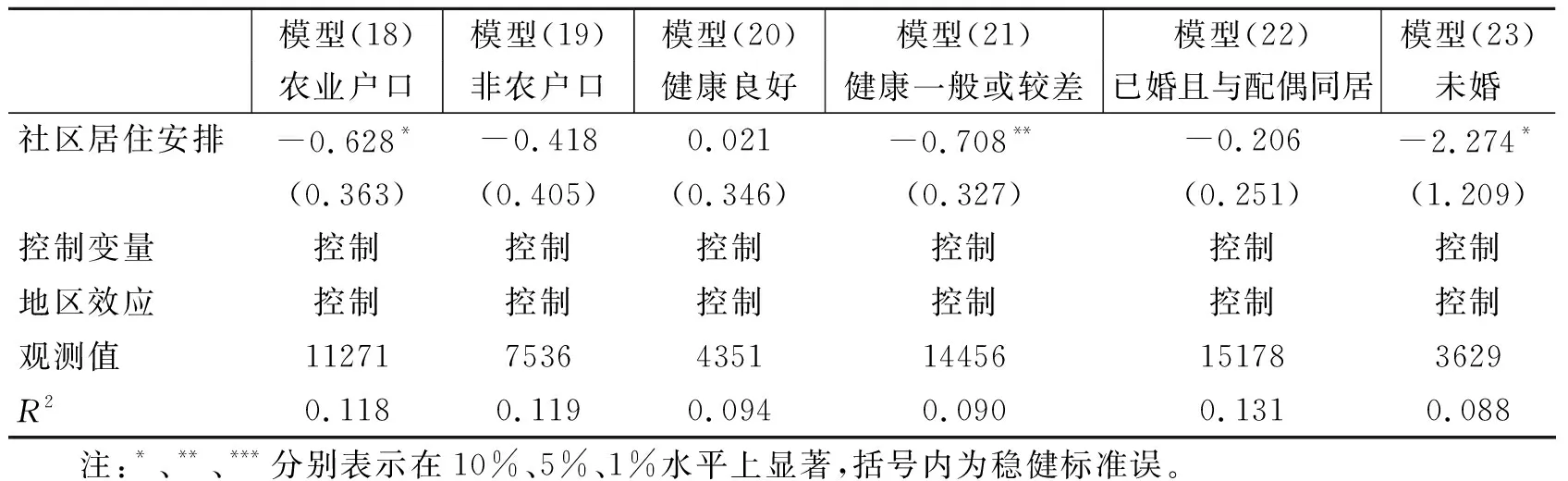

4.3.2 个体分异估计

对个体分异估计,我们从个体户口、健康和婚姻状况三个方面做异质性分析(表9),结果显示:(1)从户口看,父母居住安排显著改善了农村户口子女心理健康水平,但对城市户口子女心理健康无显著影响。这可能与不同户口所在地生活环境和父母提供的生活支持不同相关,农村地区物质条件较差,父母社会支持(经济支持、情感慰藉等)能显著改善子女心理水平,城市物质生活水平相对较高以及社会网络发达,父母居住安排对子女心理健康并无显著影响;(2)从健康状况看,父母居住安排对健康状况一般或较差的子女心理健康有显著影响,但对健康子女心理并无显著影响。这可能是因为身体较差子女抑郁程度相对较高,父母就近居住可以为他们提供生活照料和情感慰藉,能够显著降低他们的抑郁程度;(3)从婚姻状况看,父母居住安排显著改善了未婚子女心理抑郁程度,但对已婚且与配偶同居子女并无显著影响,这可能与已婚且与配偶同住子女在生活和工作上有配偶的支持有关,但未婚子女在生活和工作上则更多依赖父母的支持,因而父母住得越近可以显著改善未婚子女心理健康水平。

表9 父母居住安排对子女心理健康影响的分异估计结果

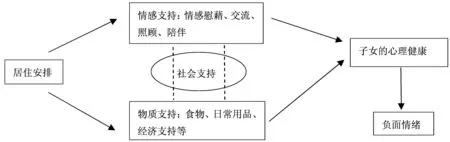

5 机制分析

本文研究的是父母居住安排对子女心理健康的影响,然而在心理、行为等一些社科研究领域,研究情况较为复杂,需要多个中介变量才能更清晰地分析解释变量对被解释变量的效应(Mackinnon,2008)[56],因此本文进一步从社会支持理论视角探索父母居住安排对子女心理健康影响的中介机制。

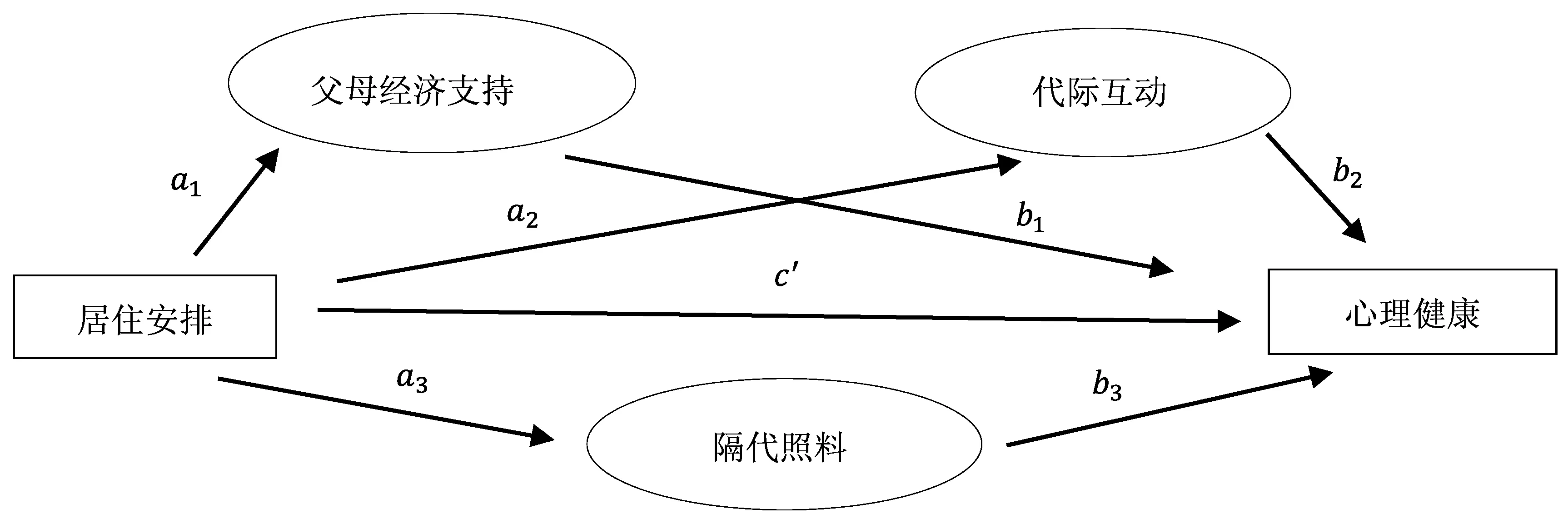

社会支持其实在人类社会开始时就已经广泛存在,但是,其概念的形成并不是一个自然的过程。鲍尔拜最先在精神医学领域提出了“依附理论”,该理论强调了父母与子女关系在个人生活中的重要性。随后柯伯等提出了工具性和情绪性支持等概念。到了20世纪70年代,“社会支持”一词被正式提出,西方学者拉什克认为“社会支持”指的是个人在社会关系中,能得到的来自于他人的帮助、关心和支持,这种资源可以帮助个体有效的面对生活的困难和打击(肖水源等,1987)[57]。从具体的分类来看,社会支持可分为物质支持、情感支持、社会整合或网络支持、信息支持和满足自尊的支持等(陈立行等,2007;张彩萍等,2008)[58][59]。因此,社会支持理论认为,如果个人拥有良好的社会支持网络,就可以从该网络中得到稳定的物质和精神支持,从而在面对压力性事件时降低其对自身的心理冲击和负面影响。相反,如果一个人的社会支持网络较脆弱则易遭受挫折和打击。由此可见,如果子女的生活出现问题并对心理健康产生威胁时,他们的社会支持网络就可以发挥作用,帮助其稳定心态,从而降低心理抑郁程度。从广义上看,社会支持又分为正式和非正式支持两种,正式支持包括政府、社会等提供的支持,非正式支持是家庭成员提供的物质、情感帮助,这种情感和物质的帮助大多以居住安排方式为载体(Barrera M等,1983)[60]。综上,本文从家庭支持网络架构出发建立了父母居住安排对子女心理健康影响的理论模型(见图2),并参照柳士顺和凌文辁(2009)提供的方法[61],使用多重中介效应模型检验中介效应是否存在(见图3),明确父母的居住安排对子女心理健康影响的中介机制。

图2 父母居住安排对子女心理健康影响的理论模型

图3 父母居住安排、社会支持与子女心理健康的并行多重中介模型

首先,代际互动由父母与子女之间的沟通联系频率表示,对应社会支持中的情感支持部分(叶欣,2018)[46],叶欣基于2015年中国健康与养老追踪调查数据研究发现社会支持因素在居住安排与心理健康之间起到了中介作用,即居住安排通过改变代际联系频率影响了父母的心理健康状况,独居的老人一般与家人的联系较少,这导致他们社交网络变狭窄,更易产生负面情绪继而引发心理健康问题。基于此,本文试图探讨父母居住安排方式是否会对代际联系产生影响,进而影响子女的心理健康水平。第二,隔代照料指的是父辈对孙辈的照顾,已有学者研究发现隔代照料提高了子女的劳动参与、减轻了子女的生活负担(Compton,2013[62],推动了家庭代际关系的和谐以及实现了家庭团结(阎云翔,2006;宋璐等,2013)[63-64]。所以本文考虑父母居住安排的改变可能会影响他们对孙子女的照料行为从而对子女的心理健康产生影响。第三,乐章和马珺(2017)基于2014年全国老龄健康影响因素跟踪调查数据研究发现独居会降低农村老年人获得子女经济支持的可能,从而降低其心理健康水平,因为当老年人独居时,患病会使其心理状态较脆弱,如果得不到有效及时的治疗将会加剧这种消极的心理状况[65]。同样的,本文试图探讨父母居住安排方式是否会影响其对子女的经济支持决定,进而影响子女的心理健康水平。综上本文以“代际互动”、“隔代照料”、“父母是否对子女提供经济支持”作为中介变量,以此探索父母的支持对子女心理健康的影响。其中,代际互动由父母与子女经常互相联系或一方经常联系另一方表示,包括“差不多每天”、“每周2-3次”、“每周一次”赋值1,父母与子女互相不经常联系,包括“每半个月一次”、“每月一次”、“每三个月一次”、“半年一次”、“每年一次”、“几乎从来没有”赋值0。隔代照料由父母是否照顾孙子女体现,“照顾孙子女”赋值1,“不照顾孙子女”赋值0。父母是否对子女提供经济支持由经济帮助体现,“父母提供经济支持”赋值1,“父母不提供经济支持”赋值0。

在理论模型的基础上,本文建立了模型(2)-(4)进行中介效应检验,其中II为代际互动,FS为父母经济支持,GC为隔代照料,LP(p)是两阶段回归中一阶段回归的居住安排的预测值。模型(2)中,关注居住安排对代际互动、父母经济支持、隔代照料的估计系数,即解释变量对中介变量的影响估计;模型(3)中关注的是代际互动、父母经济支持、隔代照料对子女心理健康影响的估计系数,即中介变量对被解释变量的影响估计;模型(4)关注的是同时加入中介变量代际互动、父母经济支持和隔代照料以后,解释变量居住安排对被解释变量子女心理健康的影响。

II|FS|GC=β0+β1LP(p)+λΧi+φΧj+γΧk+ε

(2)

Y=α0+α1(II|FS|GC)+σΧi+φΧj+ωΧk+ε

(3)

Y=γ0+γ1LP(p)+γ2(II|FS|GC)+ρΧi+νXj+φΧk+ε

(4)

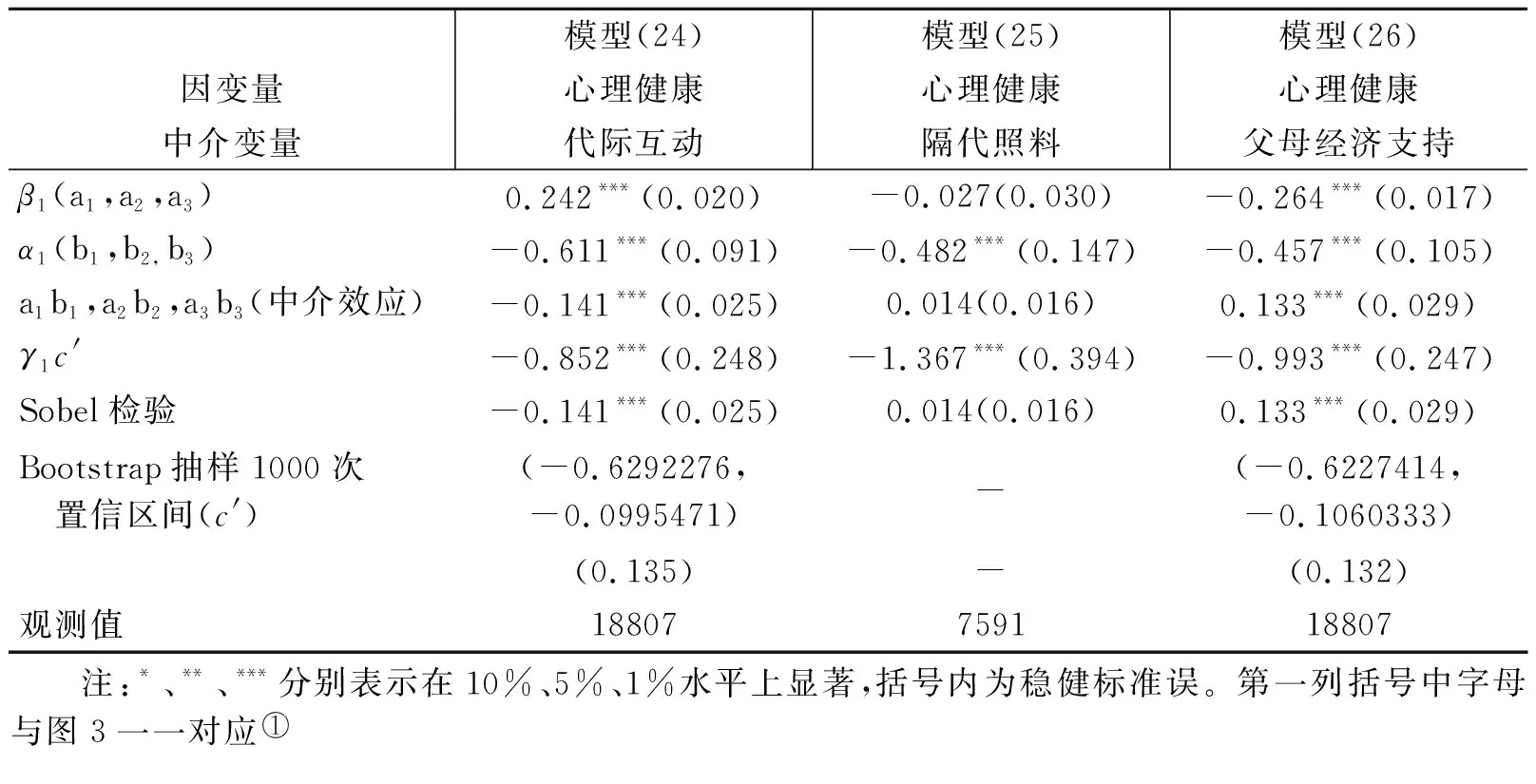

本文运用多重中介模型检验父母居住安排对子女心理健康影响的相关机制,通过了Sobel检验,结果如表10所示:

表10 父母居住安排与子女心理健康:机制分析

表10结果显示,模型(24)检验了代际互动的中介效应结果,结果显示系数β1在1%的水平下正向显著,表明父母居住安排和代际互动为正相关关系,父母与子女居住距离越近可以显著提高二者之间的代际互动频率。系数α1在1%水平下呈显著负向关系,表明代际互动和心理健康的负相关关系,父母与子女的代际互动频率越高可以显著降低子女抑郁水平。系数γ1在1%的水平下负向显著,表明父母与子女居住距离缩小可以显著提高二者之间的代际互动频率从而降低子女的抑郁程度,代际互动在父母居住安排和子女心理健康之间起到了中介作用。同样的,模型(26)检验父母是否对子女提供经济支持的中介效应结果,结果显示系数β1在1%的水平下负向显著,表明父母居住安排与其是否对子女提供经济支持为负相关关系,即父母与子女居住距离越近越会减少对子女的经济支持,这一现象出现的原因可能是距离子女更近的父母可能会更多的转向提供更为重要的劳动支持(帮助子女做家务、照料孙子女等)。系数α1在1%水平下负向显著,表明父母经济支持对子女心理健康影响呈负向关系,父母提供经济支持可以显著降低子女抑郁程度。系数γ1在1%的水平下负向显著,表明父母与子女居住距离越近越会减少父母对子女经济支持,继而提供更多的劳动支持,分担家庭照料功能并增加家庭成员之间的信任进而降低子女抑郁程度,父母经济支持在他们居住安排对子女心理健康的影响之间起到了中介作用。模型(24)和模型(26)通过了Sobel检验,Sobel检验的结果显著则说明中介效应显著,然而使用Sobel检验也有一定的局限,我们进一步使用Bootstrap方法进行检验。从回归结果来看Bootstrap方法回归的代际互动和父母的经济支持的置信区间不包括0,说明中介效应显著(方杰等,2014)[66]。模型(25)中系数β1的回归系数不显著,虽然系数α1在1%的水平下负向显著,即父母照料孙子女可以显著提升子女心理健康水平,但并未通过Sobel检验,而且父母居住安排的变化也并未影响其对孙子女的照料。因此隔代照料并未在父母居住安排和子女心理健康之间起到中介作用。

6 研究结论与政策意义

6.1 研究结论

本文采用中国健康与养老追踪调查2015年数据,基于分位数和两阶段最小二乘回归等方法实证分析了父母居住安排对子女心理健康的影响。考虑到父母居住安排对不同地区、户口、健康和婚姻状况的子女的心理健康状况的影响存在差异,本文还进行了分组回归。为了深入分析父母居住安排对子女心理健康影响的中介机制,通过社会支持理论建立相应的模型,进行了逐步的回归和检验。

通过实证分析发现,父母与子女居住距离越近对子女心理健康改善作用越大,尤其是对抑郁程度越高的子女。以社区居住安排所形成的“同群效应”作为工具变量进一步考察父母居住安排与子女心理健康的关系,结果显示,基准回归中低估了父母居住安排对子女心理健康的改善作用。在更长周期检验父母与子女就近或共同居住发现,随着时间延长,与基准回归相比,父母就近或共同居住对子女心理健康改善作用越明显。

基于分异估计的研究发现,父母与子女住得越近对位于西部地区的子女的心理健康有显著影响,对位于中东部地区的子女的心理健康则无显著影响。父母与子女住得越近对农业户口、未婚、身体状况较差的子女的心理健康有显著改善作用,而对非农业户口、已婚且与配偶同居、身体状况较好的子女并无显著影响,这可能分别与农业户口子女所面对的生活环境、未婚子女在生活上无配偶支持和帮扶需要更多来自父母的生活照顾和情感支持,以及身体健康较差子女本身抑郁程度较高有关。

从作用机制看,第一,父母与子女住得越近可以显著提高代际间的互动频率,父母通过交流、沟通、倾听等情感支持来降低子女的抑郁程度;第二,父母与子女住得越近会减少父母对子女的经济支持,其可能转而向子女提供更多劳动帮助,以此减少子女在生活中面对的压力,提高子女应对压力性生活事件的能力;第三,虽然父母照料孙子女可以降低子女抑郁程度,但是父母居住安排的变化并未影响其是否照料孙子女。由此可见,社会支持因素中“代际支持”、“父母是否对子女提供经济支持”在父母居住安排和子女心理健康之间确有中介作用。

6.2 政策意义

本文的研究结论对于依托家庭、进一步认识家庭代际关系和家庭心理健康问题以积极应对人口老龄化具有重要启示。第一,父母与子女住得越近对子女心理健康有改善作用,证实了国务院2019年11月发布的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》中“鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活”具有积极的政策含义。说明其不仅是应对人口老龄化以及补强家庭养老短板的有效选择,也是有效改善子女心理健康水平的重要内容;第二,虽然父母与子女就近居住对子女心理健康状况的改善效果并不是最佳,但是从实际情况出发,考虑到目前越来越多的父母与子女分开居住,父母与子女就近居住也是一种次优选择,政府在政策等方面的可行性更强。第三,成年子女作为重要的人力资本,心理健康水平的下降可能会引发身体健康问题从而导致个体退出劳动力市场,间接的影响人们的效用水平。所以这为后续继续研究和改善子女的心理健康水平,探讨如何维护个人心理健康来延长健康预期寿命以使其健康老龄化有一定的借鉴意义;第四,父母居住安排对子女心理健康的分异估计启示我们要更多地关注和追踪社会经济发展变化、户口迁移、婚姻状况变化对社会个体心理健康状况产生的影响。第五,从作用机制来看,父母尤其是迈入老年的父母不单是被子女赡养,他们不但能生活自理而且也可以为家庭生活做贡献,这对积极老龄化的发展有一定的启示意义。

基于这一认识,本研究认为,就政府层面来说,继续鼓励亲子就近或共同居住,应加强亲子就近或共同居住住房保障的顶层设计,以向该政策体系的发展提供更合理可靠的方向、内容和主体格局。同时,要保障亲子就近或共同居住住房服务的有效供给,比如鼓励开发代际亲情住宅等。考虑到亲子就近居住是一种次优选择,可以设计使父母和子女能保持“一碗汤”距离的住宅类型。其次,可带动多方参与(社会、企业、家庭),从而形成推动该服务发展趋势的社会合力(韦艳等,2019)[67]。就社会层面来说,社区可以适当的组织与家庭互动有关的活动,协调亲子关系,提高双方的互动频率从而促进家庭氛围的和谐。就家庭和个人层面来说,应注意到就近或同住环境中家庭代际关系的冲突与协调,在面对矛盾和冲突时,可以采取包容性策略(家庭成员站在对方的角度考虑问题,给予对方充分的理解和宽容)、形式民主化策略(老人逐渐退出家庭重大事务的决策,但子女在主导事务时也能与父母进行沟通和协商)或部分家庭成员充当“中间人”角色进行调节的应对策略来缓解家庭成员之间的矛盾和冲突。

——论代际批评的“有效”“有限”及其意义