中国女性跨省婚姻流入分布的影响因素及其空间效应

石人炳,林文辉

(华中科技大学 社会学院,湖北 武汉 430074)

1 引言

婚姻迁移是一种与自然性别关系和社会性别关系直接相关的社会流动,也是中国女性实现迁移流动的一种重要方式,其特殊性是迁移对象以女性为主体(谭琳,1999;Davin,D.,1998)。随着现代交通方式的进步,女性婚姻迁移流动的空间范围越来越大,跨省婚姻迁移女性的比例越来越大。根据五普、六普的相关数据,女性跨省迁移的趋势明显,女性跨省婚姻迁移占女性婚姻迁移的比例从1995-2000年的12.0%上升到2005-2010年的18.0%。

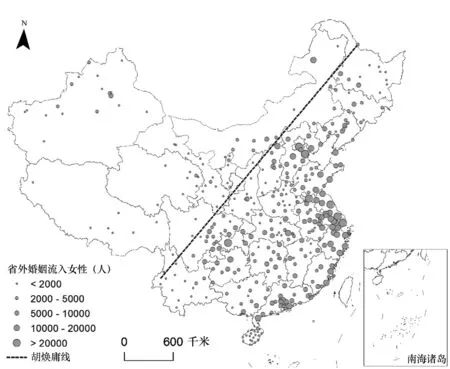

由于我国幅员辽阔,各地区之间经济社会发展水平差异较大,女性跨省婚姻迁移的宏观特征在空间上存在明显的不均衡性。许多学者已经关注到女性婚姻迁移作为一种人口流动现象具有明显的流向偏好,与其他类型的迁移流动一样,也存在着空间上的聚集性(郭永昌、丁金宏,2015)。1985-1990年女性婚姻迁移的主要目的地是经济发展水平较高的东部沿海地区(Fan等,1998)。21世纪以来,北京、上海、广东等地以其相对优越的社会经济条件,成为女性跨省婚姻迁移的主要迁入地(胡莹、李树茁,2015)。根据第六次人口普查资料,全国各地级行政区(不含港澳台)跨省婚姻流入女性数量的空间分布如图1所示,空间上聚集性十分明显,主要集中于东部沿海和川渝地区(胡焕庸线东南半壁)。

图1 中国跨省婚姻流入女性空间分布 注:基于自然资源部标准地图服务网站审图号为GS(2016)2885号的标准地图制作,底图无修改。

女性婚姻流入在空间上表现出非均衡性,通过未婚女性的婚姻流迁,能够使各地区婚姻市场形成动态变化。对于流出地来说,会加剧其婚姻挤压(李树茁,2013),而对于流入地来说,则能够一定程度上缓解其婚姻挤压程度。因此,探讨女性婚姻流入规模在空间上的分布格局和影响机制,对研究我国婚姻市场的动态变化、认识女性婚姻流动对不同地区婚姻挤压的影响具有重要意义。本文基于第六次人口普查各地市女性跨省婚姻流入数据,从地级市层面,采用空间计量模型分析中国女性跨省婚姻流入的空间差异及其影响因素。

2 文献回顾

2.1 女性婚姻流迁的影响因素

关于中国女性婚姻流迁的空间特征和影响因素,上个世纪就已经有学者开始关注。杨云彦(1992)根据第四次人口普查资料发现婚姻迁移的总体流向是华东地区和华北地区,并总结出迁入地经济发展水平和婚配不平衡问题是女性婚姻迁入的诱因。Fan等人(1998)基于1990年人口普查1%的抽样数据,发现女性婚姻迁移是一种经济策略,且女性偏好“向上婚”,大量的中西部农村女性通过婚姻手段向东部沿海省份迁移。谭琳等(1999)通过对省际婚姻迁入女性的影响因素进行回归,发现生活质量、经济发展水平、地区消费水平、人均受教育年限等因素会对女性婚姻迁入产生正向效应。胡莹和李树茁(2015)基于四普到六普的数据发现了女性跨省婚姻迁入地从东部沿海的“S”型加速向长三角、珠三角和环渤海都市圈集中,并分析了宏观环境下社会经济制度、户籍制度以及性别失衡和婚姻挤压对女性跨省婚姻迁入的影响。王殿玺(2016)基于2010年第三期妇女社会地位调查数据,通过Logistic回归研究了个体因素对婚姻迁移的影响。

以上文献在对我国婚姻迁入的空间特征进行研究后,均发现我国婚姻迁移具有流向偏好的特点,存在由中西部欠发达地区向东部沿海地区迁移的空间特征。而对于这种空间特征的解释,主要有以下三种观点:一是性别失衡因素引发了区域内的婚姻挤压,而流入地婚姻挤压问题的客观存在为女性婚姻迁移流动提供了绝对的可能性(谭琳、柯临清,1998);二是经济社会因素的影响,女性婚姻迁移被认为是一种经济策略,其目的是为了追求经济和社会地位的提高,于是女性倾向于通过婚姻迁移流动到经济社会发展水平更好的区域(谭琳、柯临清,1998;程广帅、万能,2003;艾大宾,2010);三是个体因素,即在微观层面上,个体的婚姻迁移受到其年龄、出生年代、个体经济地位、受教育程度等因素的影响(王殿玺,2016;胡莹、李树茁,2013)。其中性别失衡因素和经济社会因素主要是作用在宏观层面,而个体因素则更多体现在微观层面。

现有研究从不同的维度,基于不同的方法对我国女性婚姻迁移流动的特点和影响因素进行了大量探索,积累了许多理论经验和实证结果。然而,这些研究虽然关注到了婚姻流入女性的空间聚集性特征,却并未对形成这种特征的空间效应进行定量分析,而是仅将这种跨省婚姻流入女性的聚集性当作是流入地自身因素影响的结果,忽略了空间中不同地区间的相互作用。由于跨省女性婚姻流入的空间聚集性特征是客观存在的,忽略空间效应的存在可能会造成回归模型对影响因素估计的偏误。

2.2 人口现象的空间相互作用

为了弥补之前研究在这方面的不足,需要在女性婚姻流动研究中引入对空间相互作用和空间效应的分析。对空间相互作用和空间效应的研究和分析,在人口学的其他研究主题中早有涉及。如赵儒煜等(2012)考虑了空间效应,利用空间误差模型验证了中国人口老龄化在空间上存在相关性,并发现人口老龄化的区域溢出因素对老龄化的空间差异影响最大。秦佳等(2013)基于空间误差模型对中国人口城镇化的空间差异和影响因素进行了研究,发现正是空间上的自相关性拉大了东部与中西部之间人口城镇化水平的差距。马子量等人(2014)利用空间杜宾模型研究了中国省级区域城市化的空间效应,也证实了空间效应的存在会影响城市化的空间特征。曾永明(2017)利用空间OD模型将空间依赖性纳入人口迁移的影响因素中,发现了空间依赖性对于男性和女性的迁移具有不同的影响程度。古恒宇等(2018)对中国城市流动人口居留意愿的空间差异进行研究,也发现了空间效应的影响。这些研究从空间视角上弥补了以往相关研究在这一方面的欠缺,也为本文的实证方法提供了参考和借鉴。

综上所述,女性的婚姻迁移流动作为一种典型的人口学现象,也存在着明显的空间特征。研究女性婚姻流动的空间相关性对完善中国婚姻流动现象的研究,解释其空间机制的形成具有重要意义。本文基于各地级行政区第六次人口普查资料中以婚姻嫁娶为流动目的的女性人口数据(跨省流动)来研究女性婚姻流动中的空间效应,并尝试回答以下两个问题:我国各流入地城市跨省婚姻流入女性人口的空间分布格局是否受到空间效应的影响?流入地自身因素与周边城市的空间溢出效应如何影响跨省婚姻流入女性数量的分布?

3 数据来源与空间计量模型

3.1 数据和变量说明

本文的因变量来自于第六次人口普查资料第一部分第七卷中的户籍登记状况中的按现住地、性别、迁移原因分的户口登记地在外省人口。将其中迁移原因为婚姻嫁娶的女性人口数量视为该地的女性跨省婚姻流入人口。由于第六次人口普查对婚姻嫁娶的定义是因结婚而发生的离开户口登记地的人口迁移,仅强调现住地的改变,而非户籍地的变更,这一界定更接近于人口学中人口流动的概念,故本文将这一现象视为婚姻流动。本文的因变量即为因结婚而离开户籍地的跨省女性流入人口数量。

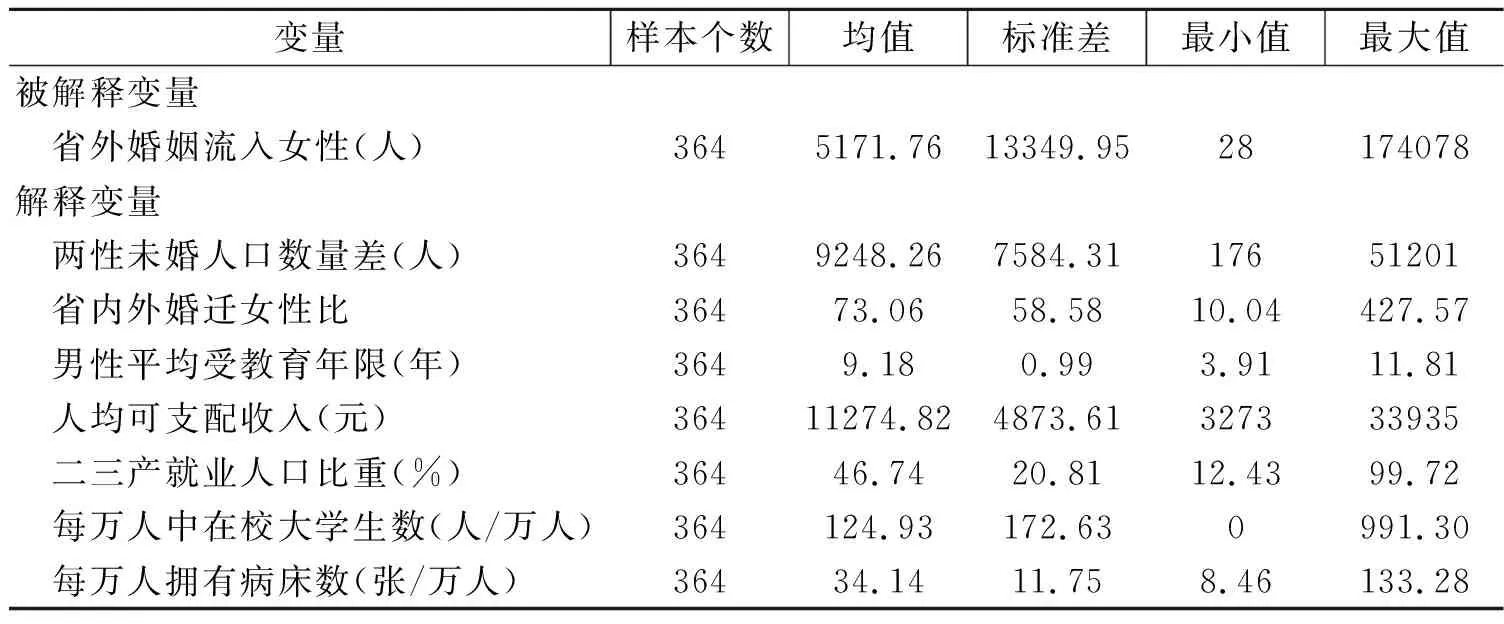

根据以往文献对女性婚姻迁移流动的影响因素分析以及地级市变量数据的可获得性,本文基于六普各省统计资料,并从2011年各省级统计年鉴和2010年各市级统计公报中整理得到相关解释变量数据,探讨跨省婚姻流入女性数量的影响因素及其空间效应,相关变量名称与统计描述见表1。

表1 变量描述性统计

此前某些研究中将未婚人口性别比作为解释变量,而被解释变量则为婚姻迁入女性占女性总迁入数量的比例(谭琳、黄博文,1999),这种做法不太恰当。因为前者是两个性别的人口数量比值,而后者是一种迁移原因下的人口占所有迁移原因人口的比例,二者反映的不是一类问题,从逻辑上看不是直接相关的,难以准确反映性别失衡对女性婚姻迁入的影响。因此,本文为了避免这种情况,选取了跨省婚姻流入女性数量作为被解释变量。

由于本文以跨省婚姻流入女性数量作为被解释变量,故流入地的婚姻挤压指标也选取同一数量级的流入地两性未婚人口数量差,即流入地未婚男性数量与未婚女性数量之差,而非未婚人口性别比。从婚配角度上看,两性未婚人口数量差是婚姻流入女性发生婚配的前提条件,若流入地婚姻市场不存在女性缺失情况,也就不会出现大规模跨省婚姻流入的女性。正是由于流入地婚姻市场的性别失衡,才给女性婚姻流入提供了可能性(杨云彦,1992;谭琳、黄博文,1999;胡莹、李树茁,2015)。这类观点并非从女性选择迁入地的角度解释,而是从婚姻事件完成的角度来解释。

婚姻梯度理论认为在择偶过程中,男女在人格特征的各个方面存在“男高女低”的差别(杨菊华,2016)。由于女性存在的“向上婚”现象,人们普遍期望丈夫在教育、职业和社会经济地位等方面“优于”妻子(杨云彦,1992;Fan、Huang,1998),故本文选取第六次人口普查流入地男性平均受教育年限数据作为变量,探究是否在宏观上流入地男性的平均受教育年限对女性流入规模也存在正向作用。

经济社会变量部分,参考婚姻迁移和人口流动研究的相关文献(谭琳、黄博文,1999;张耀军等,2014;郭永昌等,2013;郭永昌、丁金宏,2014),从各省统计年鉴、城市统计年鉴和统计公报中选取了人均可支配收入、二三产就业人口比重、每万人中在校大学生数(专科及以上在校生)和每万人拥有病床数4个指标。其中人均可支配收入衡量的是地区发展水平(1)在过去的研究中有用人均GDP或人均可支配收入来表征地区发展水平,由于本文的研究侧重婚姻流动,流动的女性流入该地区通常是期望个人收入的提高,所以这里选择了人均可支配收入这一变量。,二三产就业人口比重衡量的是地区提供非农业就业的能力,在校大学生数和病床数(2)部分研究中采用中小学生师比变量衡量地区教育水平,但是中小学教育只能反映基础教育的水平,而在校大学生数量不仅反映了高等教育的发展水平,同时也能一定程度上反映基础教育的发展水平,相对更综合一些。故本文选择每万人中在校大学生数量这一变量作为当地教育情况的代理变量。分别作为地区教育和医疗卫生情况的代理变量,反映的是社会发展服务水平。

除此之外,由于本文研究的空间尺度是地级行政区尺度,故其跨省婚姻流入女性还会受到省内婚姻流入女性的影响,本文用流入地省内婚姻流入女性与省外婚姻流入女性的比值表示,并将这一比值称作省内外婚迁女性比。理论上,各城市的婚姻市场上女性需求是有上限的,若省内婚姻流入女性比重较大,则相应地,该地对于省外婚姻流入女性的需求就会减小,反之亦然。

3.2 空间相关性检验

跨省婚姻流入女性在空间上存在自相关性是利用空间计量模型进行分析的前提条件,若不存在空间自相关性,则只需要利用传统的线性回归模型进行估计即可。空间自相关性是指具有地理联系的空间现象之间具有相互影响的机制(马子量等,2014)。空间自相关的统计量多种多样,其中最为广泛使用的就是全局Moran′s I和局部Moran′s I(沈体雁等,2019),全局Moran′s I可写为:

(1)

(2)

Z统计量服从标准正态分布,可通过其临界值来判定Moran′s I的显著性。若Moran′s I大于0,则表示空间上总体存在正相关性,反之,则存在负相关性,若Moran′s I等于0,则表明整体上无空间相关性。

局部Moran’s I可用于反映某一个空间单元与其邻近单元的相关关系,即单个空间单元的空间自相关性:

(3)

式中参数同式(2)。本文中,局部Moran′s I用于分析各地理单元上的跨省婚姻流入女性的空间聚类模式。

3.3 空间计量模型

对于存在空间自相关性的空间数据来说,OLS不再是无偏的和有效的估计。为了更好地解释存在空间自相关性的空间现象,空间计量经济学提出了一系列模型,其中最常用的有空间滞后模型(SLM)和空间误差模型(SEM)。在进行空间计量模型分析时,以基于OLS估计方法的普通线性回归模型为基准模型,如公式(3)所示:

y=Xβ+ε,ε~N(0,σ2In)

(3)

其中,β为待估计的参数,ε表示随机误差项。在此基础上利用空间自相关检验结果判定OLS线性回归模型的残差是否存在空间自相关性,若存在,则需要考虑用空间计量模型,以消除残差中的空间自相关性,得到无偏有效的估计量。

在空间滞后模型中,空间依赖性来自于因变量的空间滞后效应,即周边地区的因变量会通过空间溢出而影响本地因变量,如公式(4)所示:

y=ρWy+Xβ+ε,ε~N(0,σ2In)

(4)

其中,ρ表示因变量空间滞后项Wy的待估计参数,W为空间权重矩阵。

在空间误差模型中,空间依赖性则是由误差项的空间效应来解释,如公式(5)所示:

y=Xβ+u,u=λWu+ε,ε~N(0,σ2In)

(5)

其中,λ表示空间自相关误差项Wu的待估计参数。

当然,空间滞后效应和空间误差效应可能同时存在,需要考虑更一般的带有空间自回归误差项的空间自回归模型(SARAR),如公式(6)所示(陈强,2014):

y=ρWy+Xβ+u,u=λWu+ε,ε~N(0,σ2In)

(6)

显然,SLM和SEM都是SARAR模型的特例,分别对应于β=0和ρ=0的情形。

但是,在某些实证分析情况下,尽管因变量的空间自相关可能显著,但是其缺乏基本的理论基础,所以不能直接在模型中添加因变量的空间滞后效应。例如本地女性婚姻流入与周边城市的女性婚姻流入可能存在显著的空间相关性,但没有理论表明周边城市的女性婚姻流入会直接导致本地女性婚姻流入的增加。这种空间相关性更有可能的是通过其他外生变量的空间溢出效应而间接实现的。这种情况下,因变量空间依赖性可以通过添加自变量的空间效应来弥补,这样就形成了另一种模型,即空间杜宾误差模型(SDEM)(姜磊,2016),如公式(7)所示:

y=γWX+Xβ+u,u=λWu+ε,ε~N(0,σ2In)

(7)

其中,β表示本地区自变量直接影响的大小,γ表示周边地区自变量间接影响的大小,即周边地区自变量的空间溢出效应。

由于中国地级行政区面积大小不一,且存在无相邻区域的孤岛(如舟山市),本文在选择空间权重矩阵时未选择常用的基于邻接关系的空间权重矩阵(赵儒煜等,2012;秦佳、李建民,2013),而是参照马子量等(2014)采用了基于距离的权重,即将空间距离的倒数作为两地之间的权重。两地的坐标取地级行政中心所在地的经纬度坐标。

4 跨省女性婚姻流入的空间计量分析

4.1 空间计量模型结果

最终获取到全国364个地级行政区(其中包括部分省辖县级行政区,以2010年时的行政区划为准,下同。)的数据集(3)由于重庆市辖区面积较大,都市区与郊区经济社会发展差距明显,体现出截然不同的婚姻流入特征,故按照《重庆市统计年鉴2011》中将其划分为“一小时经济圈”、“渝东北翼”和“渝东南翼”三部分进行分析。。为了降低数据异方差性的影响,对所有变量进行自然对数处理。

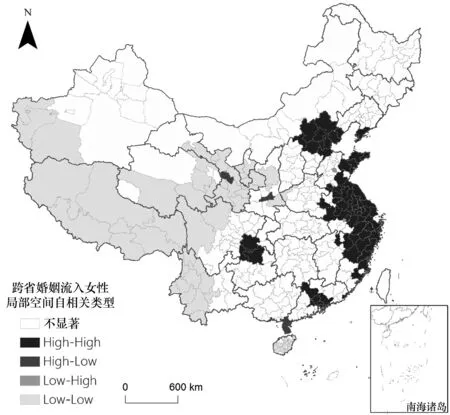

通过Moran′s I指数计算得到被解释变量的Moran′s I值为0.500,且在1%的水平下显著。验证了跨省婚姻流入女性在空间上确实存在着非常显著的正向相关性,高值与高值聚集,低值与低值聚集,即城市的跨省婚姻流入女性数量存在空间上的自相关效应。对跨省婚姻流入女性规模计算局部Moran’s I后,局部空间自相关分析可视化如图2所示,可以看出,高值聚集区(本地和周边跨省婚姻流入女性规模都比较大)主要在华东地区、珠三角核心区、京津冀地区和重庆、贵州、四川三省交界处;低值聚集区(本地和周边跨省婚姻流入女性规模都比较小)主要位于西部地区人口较少的地市;高值被低值围绕的地区(本地跨省婚姻流入女性规模大,周边跨省婚姻流入女性规模小)为陕西西安、甘肃兰州、广东湛江;低值被高值围绕的地区(本地跨省婚姻流入女性规模小,周边跨省婚姻流入女性规模大)为浙江舟山、安徽铜陵和山东莱芜。

图2 中国跨省婚姻流入女性局部空间自相关类型 注:基于自然资源部标准地图服务网站审图号为GS(2016)2885号的标准地图制作,底图无修改。

但是仅凭Moran′s I无法确定这种溢出效应是通过因变量的空间效应还是误差项的空间效应实现的,需要进一步的验证。

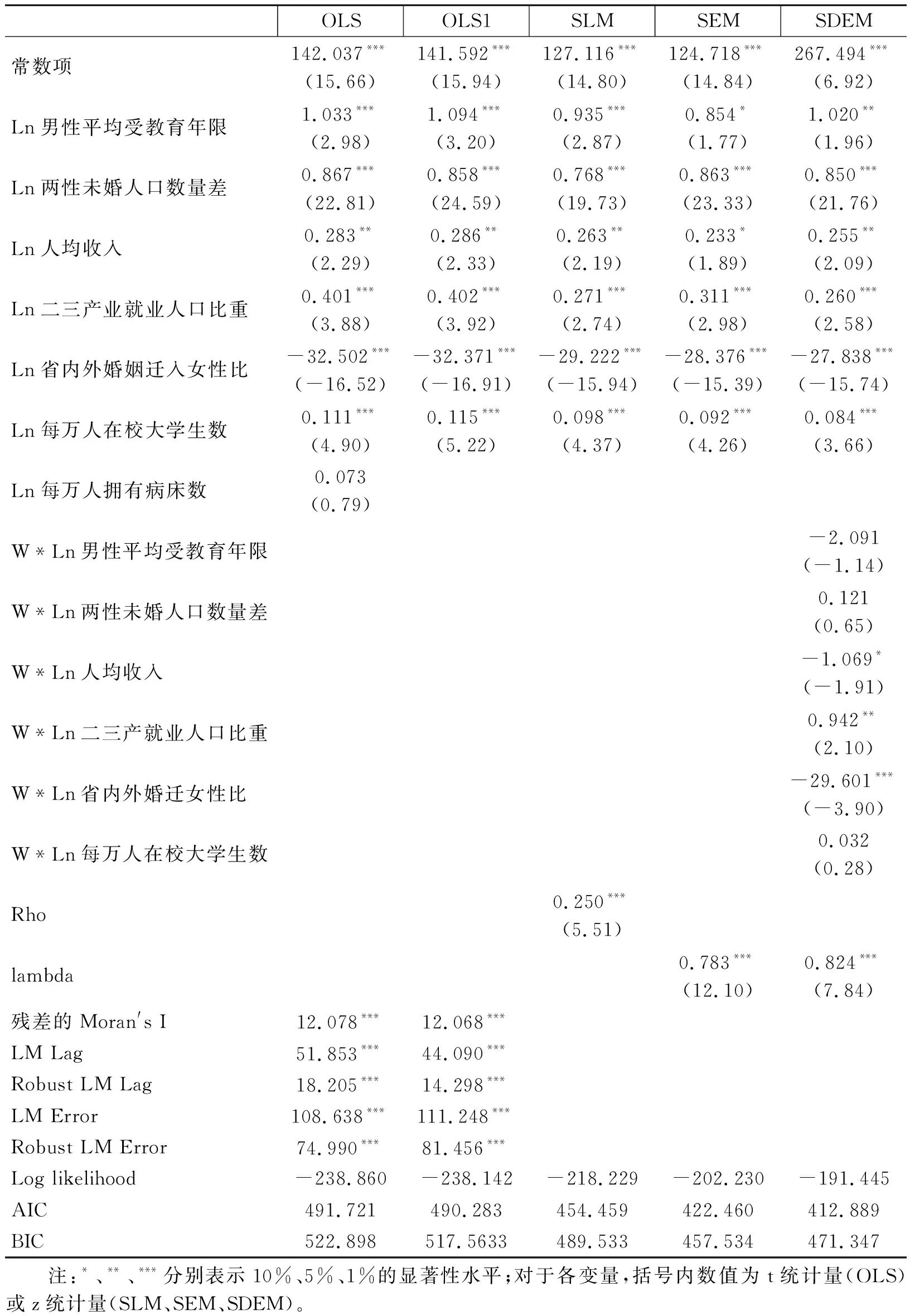

首先,对各地级行政区的跨省婚姻流入女性数量进行线性回归,结果见表2的OLS列,若被解释变量的空间效应无法被OLS模型完全解释,则需要转而使用空间计量模型。其中Ln每万人拥有病床数并不显著,故将其剔除,构建OLS1模型。对OLS和OLS1模型的残差进行检验,发现均存在显著的空间自相关性(残差的Moran′s I均在1%的水平下显著),说明基于OLS的经典线性模型无法消除残差中的空间自相关性,需要引入空间计量模型。

表2 OLS模型与空间计量模型回归结果对比

为了对比两种空间效应的显著性,以便选择最后的空间计量模型,本文对OLS1回归后的残差进行拉格朗日乘子检验(Lagrange Multiplier Test,LM),LM检验中LM Lag和LM Error均在1%的显著性下拒绝原假设。根据Anselin(1996)提出的模型选择流程,在LM Lag和LM Error均显著的情况下,需要比较Robust LM Lag和Robust LM Error,若前者显著就选择空间滞后模型,若后者显著就选择空间误差模型。结果显示即使在稳健的拉格朗日乘子检验下,Robust LM Lag和Robust LM Error也均在1%的水平下显著。这说明模型残差中既存在因变量的空间滞后效应又存在空间误差效应,两种空间效应都必须被考虑。

然而,一个城市周围城市的因变量的空间滞后对该城市因变量本身的影响并无理论支持(没有理论证明周边地区的女性婚姻流入数量的增加会导致本地区女性婚姻流入数量增加),故进一步将因变量空间滞后转化为自变量空间滞后,加上空间误差项的影响,构建空间杜宾误差模型SDEM。

从模型效果上看,对比SLM、SEM、SDEM三个模型,发现除常数项之外,三者中非空间变量的系数变化比较小,表明了模型具有一定的稳健性。SDEM的Log Likelihood相比SEM更大,AIC更小。由于其加入了更多空间滞后变量,所以BIC有所增大,但整体效果依旧较优。与不考虑空间效应的OLS1模型相比,SDEM中的各项非空间因素的系数绝对值均出现不同程度的降低,说明原先由非空间因素解释的变化有一部分被空间效应所解释了。本文最终以SDEM为主体模型,对跨省婚姻流入女性的空间分布特征进行解释。

4.2 空间效应分析

(1)男性平均受教育年限的空间效应不显著,而其非空间效应在5%的水平上显著。表明流入地男性的受教育水平高能够吸引女性嫁入当地,而流入地周边地区的男性受教育水平则对其决策无明显影响。过去的研究认为,女性对于配偶的选择会看重其收入、教育、职业和社会经济地位等方面,通常女性会选择受教育水平更高的男性(杨云彦,1992;Fan、Huang,1998)。而在男性平均受教育年限较高的地区,女性匹配到“高知识”男性的可能性更大,因此在宏观上也导致了女性会更倾向于嫁入这些地区。

(2)婚姻市场的性别不平衡通过未婚男性与未婚女性的差值来体现,该变量不存在明显的空间效应,而其非空间效应十分显著。与大多数研究的观点一致(谭琳、柯临清,1998;胡莹、李树茁,2015),婚姻市场的不平衡性是形成跨省婚姻女性流入的前提。而根据SDEM的回归结果,周边地区的婚姻市场挤压对女性婚姻流入无明显影响。由于婚姻挤压的存在,婚姻市场性别失衡地区的男性在婚姻市场上成为劣势方,只能寻找外地未婚女性,这就使得女性跨省婚姻流动成为了可能(胡莹、李树茁,2015)。早期的研究也认为只有在婚姻市场上女性的“缺口”较大的地区,外来女性才有更大的可能在婚姻市场上完成婚姻缔结(杨云彦,1992)。

(3)代表社会发展水平的高等教育因素仅在非空间效应上显著。与前面两点相似,高等教育因素也只能影响本地的跨省婚姻女性流入,在空间上未表现出溢出效应,即周边城市的高等教育因素无法对中心地区形成影响。高等教育因素作为社会发展水平的一个代理变量,一定程度上反映了一个地区的社会发展水平。在中国,一般高等教育发展较好的地区都是行政等级较高的城市,如直辖市、省会和主要的中心城市,而这些地区显然会更容易吸引到省外女性嫁入。

(4)人均收入因素及其空间效应均显著,但作用效果相反。本地的人均收入对跨省女性婚姻流入有正向作用,而周边地区的人均收入则与中心地区形成竞争作用。若周边地区的人均收入明显高于中心地区,则周边地区就能吸引到更多跨省女性婚姻流入,而中心地区城市则会在竞争中处于不利地位,吸引到的女性婚姻流入规模会相对偏少。

(5)二三产业就业人口比重的空间效应与其非空间效应作用效果方向一致,但非空间效应的效果更显著。与张耀军(2014)对人口流动影响因素的结论相似,第二三产业的就业人口比重会对人口流动形成正向作用,二三产业提供了大量的就业机会,女性在嫁入当地后同样需要工作机会,故这一因素对女性婚姻流入决策会形成吸引力。空间效应显著一定程度上说明跨省女性的婚姻流入不仅与当地城市的产业就业结构有关,还会受整个区域的影响,与整个区域的产业就业结构相关。

(6)省内外婚迁女性比对于女性跨省婚姻流入具有负向效应,其空间效应也是负向的。省内外婚迁女性比高的地区,省内婚姻流入女性相对较多,一定程度上弥补了当地婚姻市场上女性数量的“缺口”,则当地对于省外女性婚姻流入的需求就会减小。同时,周边地区由于省内婚姻迁入比例较大,对于省外婚龄女性的需求也会减小,其本地的未婚婚龄女性就会相对充足,进而形成溢出效应,相对充足的未婚婚龄女性就会在邻近城市间流动(省内流动),填补邻近地区间的婚姻市场缺口,于是对省外的婚龄女性需求也会进一步减弱。

(7)除了以上因素外,空间误差因素也会对女性婚姻流入产生影响。空间误差项的系数在1%的水平上显著,说明不包含在解释变量中但对被解释变量有影响的遗漏变量存在空间相关性,或者不可观测的随机冲击存在空间相关性(陈强,2014;古恒宇等,2018)。

5 结论与讨论

5.1 结论

我国女性的跨省婚姻流动以长三角、珠三角和京津冀等沿海地区以及川渝地区为主要流入地,空间上聚集性明显。本文利用经典的OLS线性回归方法和空间计量方法,对我国地级行政区跨省婚姻流入女性的数量分布进行研究。通过对OLS线性回归模型残差的空间相关性检验,证实了我国跨省婚姻流入女性的分布确实存在空间效应的影响。即该地区的跨省婚姻流入女性数量不仅由本地区的各类因素决定,还与周边地区的影响有关。周边地区通过某些因素促进或抑制了本地区的跨省婚姻流入女性数量。

在此基础上,应用空间滞后模型、空间误差模型和空间杜宾误差模型对跨省婚姻流入女性的空间分布进行回归,相对于基于其他模型,空间杜宾误差模型涵盖了空间中自变量、自变量空间滞后项以及空间误差项的影响,考虑了可能存在的空间效应。针对空间杜宾误差模型的结果,本文发现了空间效应的三种表现方式:

(1)不显著的空间效应

男性平均受教育年限、两性未婚人口数量差以及每万人中大学生数这三个因素的空间效应不明显。在地级行政区尺度下,这些因素的影响主要是通过本地市的解释变量实现的,与周边地区的这些变量并无明显的关系。即这三个变量对于女性跨省婚姻流入的影响是不存在空间交互作用的。

(2)正向的空间效应

二三产就业人口比重变量的空间效应是正向的,在这种机制下,东部发达地区城市由于二三产就业人口比重较高,就会吸引到更多的跨省婚姻流入女性。同时,其周边地区也是二三产就业人口比重较高的城市,它们对该城市的跨省女性婚姻流入增加也会存在正向促进作用。

(3)负向的空间效应

人均收入和省内外婚迁女性比这两个变量的空间效应是负向的。不同的是,后者的非空间效应也是负向的,不仅本地区的省内婚姻流入女性比例大,会降低跨省婚姻流入女性的需求,周边城市的省内婚姻流入女性比例大也会造成类似的影响。而人均收入的非空间效应和空间效应显示了相反的作用方向,其空间效应表明地区间的人均收入增长对省外婚姻流入女性的吸引存在竞争作用。

5.2 讨论

(1)空间交互视角下的女性婚姻流动

过去对于婚姻流入女性在空间上的分布问题的研究,主要是用OLS线性回归模型将各个地区视为独立的对象进行考虑。然而,由于婚姻流入女性空间相关性的存在,忽略空间因素的影响对女性婚姻流动问题进行研究是不全面的,必须要考虑空间交互效应在其中的作用。与OLS线性模型相比,加入空间效应影响后,非空间因素部分的影响减弱,表明OLS模型高估了本地区解释变量的影响。由于空间效应的影响,相邻地区在女性婚姻流动中存在交互作用,对于一个地区的女性婚姻流入就不能仅仅考虑本地区的影响。

(2)本研究结论的延伸性思考

第一,本研究发现,经济社会发展水平较高的地区在吸引跨省女性婚姻流入的能力上具有优势,而周围经济社会条件差的地区,则可能陷入被动境地,最终导致其婚姻挤压问题愈加严重。加之由空间效应导致的女性婚姻流入的空间自相关特性,某些地区甚至可能形成连片的适婚女性流失区。如何缓解欠发达地区由于适婚女性大量流失所导致的婚姻挤压,将是今后需要重点关注的一个社会问题。

第二,大规模的女性婚姻流入对于流入地(如东部地区)来说可能也会导致当地女性的婚姻挤压。由于空间效应的存在,发达地区的“极化效应”会更显著,大量的未婚女性人口从欠发达地区转移进来,会直接对当地婚姻市场上的未婚女性造成冲击(杨华,2019)。其影响程度及区域特点有待研究。

(3)本研究的局限及进一步研究设想

第一,由于第七次人口普查相关数据尚不能获得,本研究所使用的是2010年第六次人口普查数据。我们知道,婚姻流动女性基本上是集中在20岁至30岁之间,第六次人口普查时该队列人口的出生年份是20世纪80年代至90年代。20世纪80年代开始,中国的出生性别比开始偏高,并且有不断上升趋势,在2000年第五次人口普查时达到118.59(石人炳,2013)。而2000年出生的这部分人群,目前已经开始进入适婚年龄。那么,当下的婚姻市场性别失衡更加严重,当女性婚姻流动与之相叠会出现怎样的特征?相比于“六普”时期有何新的变化?更详细的“七普”数据公布之后我们将可以解开这一谜底。

第二,对于女性婚姻流动的研究,本文基于流入地视角探究了跨省女性婚姻流入的影响因素及其空间效应。实际上,要准确把握女性婚姻流动的特征及其对区域婚姻市场的影响,不仅要考虑女性婚姻流入,还需要考虑女性婚姻流出,即婚姻流动的“净流量”和“净流向”问题,这样才能理解女性婚姻流动与区域婚姻市场的“净影响”。遗憾的是,由于第六次人口普查资料中没有流出地视角的女性婚姻流动资料,本文无法对地区女性婚姻流动的净流量和净流向特征进行讨论,希望将来能有更完善的数据来弥补这一遗憾。