郭德纲为什么拜侯耀文为师

孟庆丰

相声圈里的故事一直很多,比如,一度有人质疑,“郭德纲拜侯耀文为师,能学到什么呢?”

无疑,这个问题很有意思。它首先肯定了郭德纲说相声的实力,其次认为侯耀文在技艺上可能帮不到郭德纲,毕竟两个人在能力上差距没那么大。

细细揣摩,这个问题预设的前提是“只在相声技艺上讨论问题,不涉及其他”。但听话听音的听众往往会质疑这个问题本身,并进行广义延伸。难道除了技艺技能传授,就没有其他缘由结拜师生关系了?

还得从相声培养人才的历史源头说起。早期身为初学者的弟子学说相声,就是在相声园子里扫地擦桌子,顺便听上几耳朵,俗称熏陶式教学,耳濡目染一两年后,师傅就让你上台去说。自带慧根的、会说的,就直接开始说了;慧根不够的、不会说的,师傅便会很负责任地告诉你“吃不了这一行的饭,请你另谋高就”。

可见,师徒之间,不限于知识和技能等基础层面的传授关系,更是一个基于社会统一认同体系的(集体)圈层尽快接纳和(个人)名声飞快传播的背书关系。郭德纲天分甚高,拜名家侯耀文为师,便可以迅速被主流相声圈认可,破除短期内爆发的障碍,获得一夜爆红式发展。后来的故事,恰如我们都知道的那样。

因此,师傅带徒弟的责任,基础的是基于知识技能训练的传道授业解惑,高阶的是基于组织发展或行业存续的人才选拔。说人话就是,师傅更要负责识别好苗子,然后将其带进“朋友圈”。

郭德纲拜侯耀文为师的故事,就说明了高级人才的确是选拔出来的,而普通人才可能是培训出来的。出类拔萃、鹤立鸡群的人才根本不是培养的,或者说,不能完全靠培养。

很多人不服这一论断,不过没关系,企业经营和人才管理的实践会让人们接受这个事实。这又导出一个人力资源领域讨论已久的问题:人力资源所有模块中最重要的模块是什么呢?当然,招聘最重要。

因为招聘解决的是企业人力资源的核心——“人”的入口问题。一个企业后期搞的各种人力资源配套项目再好,如果前期招入的人的质量出现问题,那最终要么事与愿违,要么再破费一遍弥补到位,高级人才尤其如此。实际上,制约企业发展最根本的问题就是招人问题。笔者在咨询过程中经常遇到客户朋友说道:

“平时在工作中出现的一些问题,大家集思广益,互相沟通一下,就可以解决,但是,当他要去开拓一个市场,组建一支团队,他发现最关键的要素是人,而招人是摆在团队建设中的头等大事。”

“人不行,啥事也干不了。”

“开始我们想得都很好,最后发现人不行。”

显而易见,能够挑大梁的关键人才多数是有天分的那种,是需要选拔才能识别和使用的。而选拔的基础工作就是招聘、招聘、招聘。

先招聘(广撒网),再筛选(漏斗效应),最后才是培养(加大成才概率)。这是人才发展上的认知问题,理念达不成共识,只靠大水漫灌式的无差别培训,蛮干大于勤奋。正所谓,方向不对,努力白费。

纵观中外,概莫能外。全球范围内那些处于行业头部的伟大公司都是选拔人才领域神一般的存在。

华为多年来坚持秉承“人才不是华为的核心竞争力,对人才进行管理的能力才是企业的核心竞争力”的价值观,从本质上来说,华为是一家人才运营型企业。

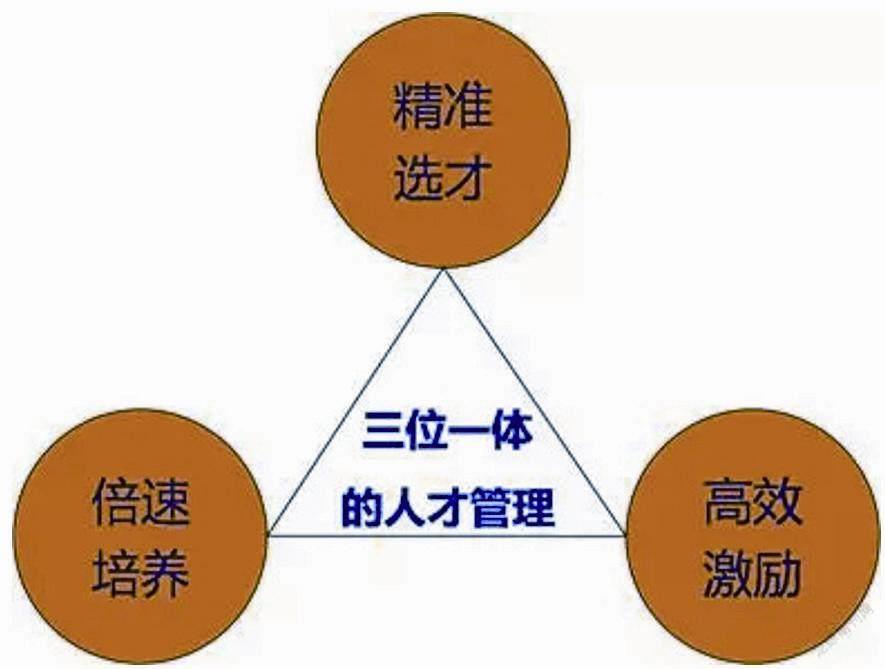

华为通过“三位一体”的组合拳持续打造人才的竞争优势,其中,“精准选才”是最为紧要的一环。华为认为,选人最大的成本不是招聘成本,而是企业的机会成本。一位胜任重要岗位的人才能把事情做成,而另一位不勝任的人就会把同样的事情给搞砸。这就是韦尔奇说的“先人后事” —— 没有合适的人(尤其是领军人才),再好的战略也无法落地执行。因此,选人重在精准。

大家平日里都看到了华为舍得给员工分钱,公司各类奖金发个不停,员工领到手软。其实,华为在人才精准识别方面的深厚造诣反而被忽视了,华为首先是个识才高手,其次才是分钱专家。

从谷歌创立之初,两位创始人就严格把握人员的招聘标准。至今谷歌已经发展成为全球超过7万名员工的一家跨国公司,但是公司依然在招聘上要求异常严格。根据谷歌前任 HR负责人拉斯洛在2014年的一场公开演讲上透露的数字:每年大约有300万人应聘谷歌的职位,最后被录取者约为700人。也就是说,候选人被谷歌录取的难度是被哈佛、斯坦福这类顶尖大学录取难度的20倍。

很简单的道理,恰如侯耀文收郭德纲为徒,自己是名家,当然要收高徒了。问题是,你作为名家,是否能够识别出来并收到高徒?

这句话是华为最铿锵有力的经典论断之一,一喊出来便自带名言警句的光环。事实本就如此。但我经常收到包括客户在内对此判断的各种挑战。有说我们培养出来很多的干部,哪里是选拔的呀;有说我们挑来挑去就那么几个干部,没得选呀;有说既要选拔也要培养,两手抓两手都要硬。

话题讨论的范围边界不同,结论自不兼容。

一方面,我们讲人才是选拔出来的,往往偏指高阶类的管理人才,尤指那些自具领导天分、擅长管理的高潜力大才、专才,类似侯耀文收郭德纲为徒的那种,对此咨询界有相关研究,不妨对比一下:

Hogan Assessment:高潜力的主要表现为是领导力的潜力,是一种能够组织并领导团队在竞争当中取得良好成绩的能力。

CEB:高潜人才是在保持高績效的同时具备领导意愿、取得成功的能力以及对组织有着更高敬业度的人才。

DDI:员工未来潜力的评估是通过十个因素定义的,分别是有领导属性、激发他人、真诚、学习敏锐度、对反馈的理解力、对结果充满热情、文化适应、环境适应力、概念性思维及克服不确定性。

Aon Hewitt:将“潜力”定义为员工可以晋升的能力,并在更高职位上获得成功的人才,这就需要全面考虑到员工绩效、个性特征、能力和动机水平。

通过这些咨询龙头总结的观点,我们可以发现,优秀的管理者都是讲究天分的。越是伟大的领袖(领导天才),越是天生的多,后天只能加持,而无法成就。

领导力有适应性领导力和技术性领导力之分,前者便是天生的,后天往往很难习得;后者可以通过后天的反复练习,获得一定的管理知识和技能,这对适应性领导力拥有者来说可能是锦上添花,但对没有此天分的管理者至多是雪中送炭。

另一方面,根据长尾理论,同等含金量的人才配额分布不均衡是常态。举凡领导大才、管理专才都是少数的存在,自带凤毛麟角的气质,需要在茫茫人海中加持手段“捞”出来。既要捞得准,还要捞得多,只有靠选拔才能做得到,而培养是无能为力的。

华为对干部的选拔方式是“宰相必起于州部,猛将必发于卒伍”,只有经过市场一线“血与火的洗礼”脱颖而出才能有资格(必要条件)晋升为干部,这是硬杠杠,不可或缺。

因此,我们才会注意到,华为对干部进行选拔之后,为了精进知识和技能,往往会对干部加持课堂授课式的培养,这里特别要求干部要自掏腰包缴纳学费(也可以弃权)。尽管不近人情、不合常理,但在华为理念中选拔出来的干部本就异于常人。非常之人用非常之法,公司组织资源为你提升领导力,在基本面的雇佣关系和升华后的合伙关系下,自己掏钱终归为自己建设,进入华为干部“朋友圈”,加快了个人发展,还赚了更好的名声,赚更多的钱,逻辑也说得通。

这就好比郭德纲投在侯耀文门下,知识技能精进自不必说,还能进入相声主流“圈层”,获得更好更快的成长赛道,当然可以赚到更多的钱。缩短了名利双收的周期,这么好的事儿让你自掏腰包,躺赢!

“721”培训法则备受企业管理者的推崇,其中的“师带徒”机制,是一种兼具人才培养和技能培训的有效带教形式。

但在现实中,常常是师傅因为“教会徒弟、饿死师傅”的顾虑而形同虚设,根本没有发挥师傅传帮带的优势和相应作用。

站在师傅角度情有可原,不解决师傅的后顾之忧,师傅要么出工不出力,要么出力不出活,要么最后留一手。所以,最后“师带徒”走了一遍完整的过场,师傅华丽卸掉了“师傅”的包袱,而徒弟却没学到多少过硬的本领。

这除了类似海底捞“师带徒”共建共享的激励机制这一典型案例之外,最突出的问题出在多数企业在实施“师带徒”带教方案时没有让师傅主动挑选徒弟,而是公司统一组织分派,属于“拉郎配”的操作。这使得师傅感觉这是公司硬摊派下来的任务,从而对徒弟无感,自没有传帮带的热情。

如果落实“师带徒”机制,高明的做法便是第一步先选出“名师”来,第二步让名师主动去选“高徒”,这样可以保证公司的师与徒两头的头部资源均得到最大化的利用。

拜师既是一种契约,也是一份情感,更是对尊师重道这一传统道德观的维系。三年学艺,两年效力,三节两寿。拜了师傅,师傅才有可能把吃饭的本事传给你。可是我们发现,许多公司名义上是“师带徒”,可是师傅没有师傅的名分,徒弟没有徒弟的样子。最多是企业为了减轻培训压力,让老员工带带新员工,熟悉一些企业的规章制度,美其名曰“师带徒”。老员工本就对新员工心有芥蒂,无缘无故得不到好处或是得到很小的实惠,是绝对不可能把工作经验传授给新员工的。

如果企业想真正践行“师徒制”,就要制定培训制度,明确师傅的地位,比如一级讲师、金牌讲师,并给予物质和精神上的奖励,建立一种师徒传承的文化。“名师”选了“高徒”,就要由师傅领进“门”。这里的“门”至少有两层含义:一是“浅门”(学业关系),即知识和技能的传授,所谓传道授业解惑,这是基本要求;二是“深门”(社会关系),是师傅多年积攒混下来的主流“朋友圈”,是快捷“赛道”,是认同的“共同体”。首先开阔眼界,其次长长见识,最后才是圈层认可。有师傅做背书,怕啥呀?

举个最简单的例子,孙悟空翻个跟斗十万八千里,七十二变样样精通。它拜唐僧为师,能学到什么呢?起码,从此江湖上再没人随便叫他泼猴、弼马温了。自郭德纲拜侯耀文为师始,郭德纲算有人给罩着了,从此便走上了相声事业发展的快车道。

作者 北大纵横管理咨询集团合伙人