2015-2020年某院抗菌药物不良反应分析及对策探讨

文/许愉,严锦方,张华,张海燕

从药品不良反应监测国家年度报告(2020 年)中可以看到抗微生物药排名榜首。考虑与临床的广泛使用有关,导致其不良反应发生率相对高。文章对2015~2020 年我院自主上报的270 例ADR(抗菌药物)进行回顾分析,意义在于发现抗菌药物不良反应发生的特点,总结研究如何减轻减少药源性损害的发生,合理用药,现将分析如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015~2020 年我院上报国家药品不良反应监测系统的ADR 报告808 例为研究资料,筛选出抗菌药物不良反应270 例为最终对象。

1.2 方法

利用Excel 表格逐项登记患者的报告类型、性别及年龄、抗菌药物品种与分类、累及器官及系统、不良反应发生时间、转归、评价等,并对数据进行分类总结和分析。

2 结果

2.1 ADR 发生性别与年龄分布

270 例病例中,男性129 例,占比47.78%;女性141 例,占比52.22%,男女比例为0.91:1,男女比例接近,但是女性发生率稍微高于男性。ADR 发生不良反应年龄段范围为3 月~98 岁,其中以60~69 岁年龄段发生率最高,共18.89%。

2.2 ADR 与抗菌药物种类

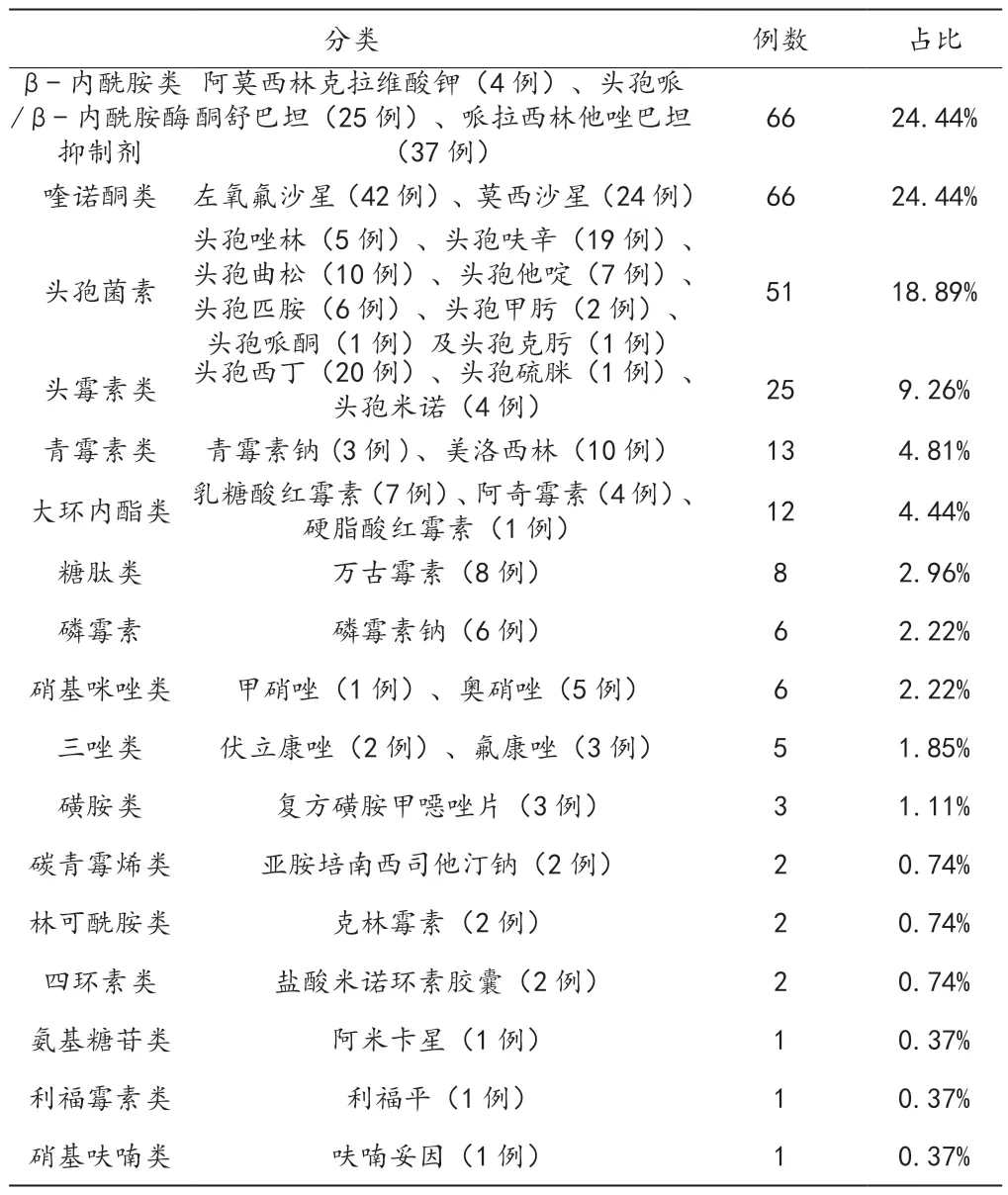

根据《抗菌药物临床应用指导原则》(2015 版)对270 例涉及发生不良反应的药物进行分类,共涉及13类20种药物品种,见表1。

表1 ADR 与抗菌药物种类及占比

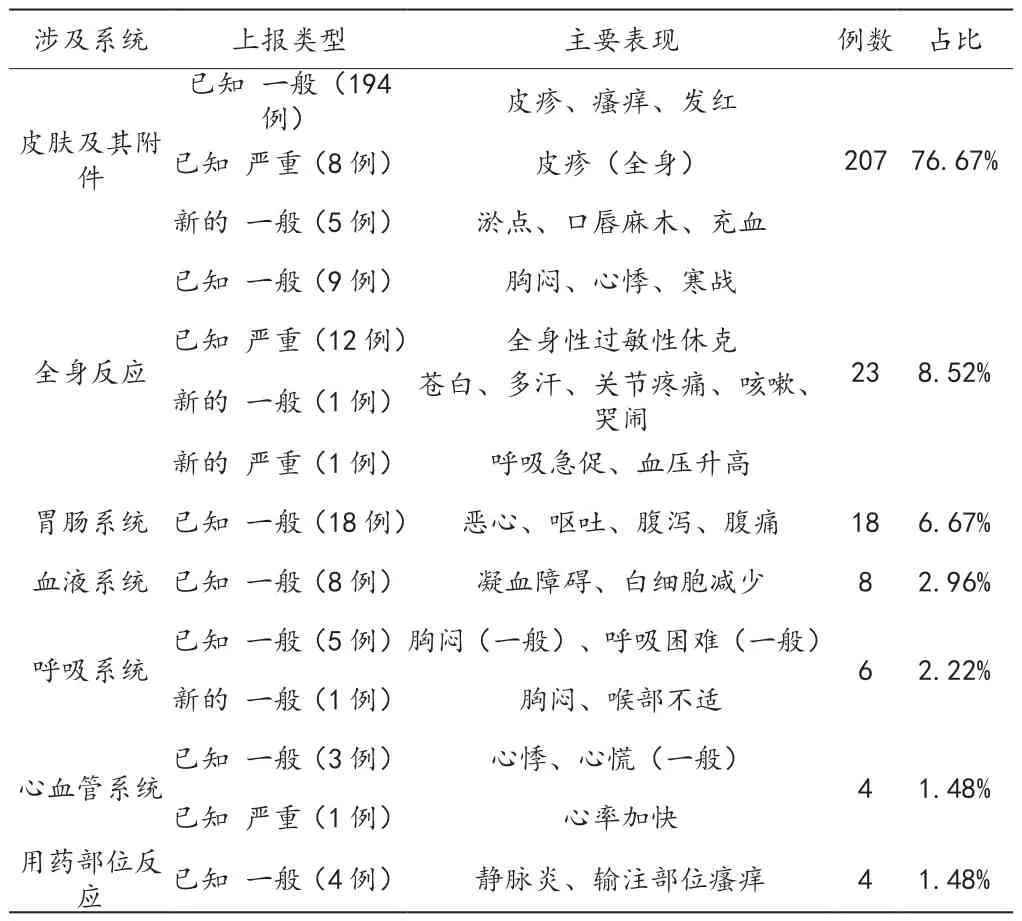

2.3 270 例ADR 报告类型及涉及器官和(或)系统及主要临床表现

见表2。

表2 ADR 上报类型及涉及系统或器官主要临床表现

2.4 ADR 不良反应发生时间及转归

ADR 上报病例中不良反应发生时间<30min 内发生(36.3%);2h>而<24h(19.63%);24h><48h(12.59%);>48h(20%),可以看出药物24h 以内发生率最高。转归为痊愈(71 例)、好转(199例),结果较好。

3 讨论

3.1 ADR 与患者年龄的关系

通过数据统计,我院抗菌药物的不良反应发生率主要以60~69 岁年龄段居多。首先,中老年人对药物的体内代谢能力呈下降趋势,随着年龄增长人体器官功能减退,机体对药物敏感性下调;其次,机体的细胞功能衰退,组织及器官不同程度的萎缩,无论肝脏的代谢功能和肾脏的排泄功能都比年轻人降低,容易出现蓄积药物;多数患者有用药多、并发症多的特点,联合用药多即存在药物相互作用增加风险,亦增加了ADR 的发生。因此,作为ADR 的易发人群,在药物治疗过程中,应注意定期监护患者肝肾功能适时调整剂量,做好用药监护。

3.2 ADR与抗菌药物品种的关系

从上报的抗菌药物ADR270 例中可以看出,哌拉西林他唑巴坦的不良反应发生率排名第一。主要以皮疹、瘙痒、红斑为主,占该药不良反应发生率的72.97%,其余不良反应包括眼睑水肿、过敏性休克、发热等均属于个例发生。头孢哌酮钠舒巴坦钠是头孢菌素酶抑制剂,在腹膜、胸膜的敏感菌感染治疗中效果显著。上报的25 例中21 例为皮疹、瘙痒,占84%;其余为凝血障碍、过敏性休克等。两种药物都在重症患者中使用率高,尤其是在基础疾病多,长期卧床住院的患者中使用较为广泛,使用过多也是ADR 发生增加的可能原因。喹诺酮类与β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂不良反应发生率持平均占总例数的24.44%,以左氧氟沙星居高(42 例),其次莫西沙星(24 例),该类药物是目前临床应用中最为普遍的抗菌药物种类之一,尤其是呼吸系统疾病,该类药物生物利用度较高,在呼吸系统等感染的治疗中应用显著。其次就是头孢菌素,因其有杀菌力强、抗菌谱广、肾毒性小、安全性高、疗效好等特点,目前为基层医院存在治疗史转入上级医院感染疾病基础用药之一。

3.3 ADR与累及器官和(或)系统、临床表现的相关性

从上报统计的270 例抗菌药物累及器官及系统来看,抗菌药物中最常见的为变态反应,我院以普通的皮疹上报居多,因其易于发现,所以上报例数多,这也是发生率是相符的。其次,全身反应相对较多(23 例,占8.52%),而全身不良反应包括:过敏性休克、寒战、苍白、出汗等。全身不良反应情况分为两种:一种是一般药物不良反应,停药后就可以恢复;一种就属于严重药物不良反应,停药后对症处理,所以需要准备好急救药物,抢救措施,避免不良反应的发生,降低药物不良反应发生率。

3.4 不良反应的上报类型及转归

所有上报的ADR 中,严重ADR 主要表现为:过敏性休克、血压下降、胸闷、心悸、呼吸困难等;严重不良反应会导致患者致死、致残、住院时间延长,因此提醒我们使用抗菌药物治疗时,切勿大意,一定严密观察,出现情况立即抢救,备好抢救药品。严重ADR 对药品安全风险预警意义重大,新的不良反应上报对药物上市后不良反应的内容作出延伸和完善。两者均对 ADR 监测工作至关重要。上报的270 例 ADR 患者的转归较好,说明我院ADR 能及早发现规范上报,及时预警,这与医院上报流程的完整及全面有很大相关性。

综上所述,抗菌药物ADR 的发生与患者年龄性别、基础疾病、既往用药史相关。因此,临床医护、药师应重视 ADR,主动监测,积极上报。我院临床药师定期对上报 ADR 进行归纳、分析总结,最终反馈临床,做到医药合作,促进用药合理性。