恶性骨肿瘤介入放射治疗后的X线征象和血管造影的变化分析

文/石树琨

恶性骨肿瘤是发生在骨骼或其附属组织的恶性肿瘤,常见持续性疼痛、软组织肿块、局部皮肤发热等症状,具备进展速度快、致残率高、死亡率高等特征,是严重威胁患者身心健康与生命安全的肿瘤疾病。关于恶心骨肿瘤治疗,临床治疗方法多样,但研究发现全身反射治疗、单纯截肢手术治疗综合效果较差,5 年生存率低于40%。因此探寻高效、安全、适宜的治疗方法现实意义显著。介入放射治疗是基于影像学技术创新发展下形成的一种新技术,在恶性骨肿瘤治疗中具有明显优势,可在一定程度上改善患者生存质量,提高保肢率、5 年生存率。我院对2019 年1月至2020 年6 月收治患者行介入放射治疗取得较好效果,现对30 例患者临床资料进行回顾性分析,指出X 线征象和血管造影变化情况。

1 资料及方法

1.1 资料

采集30 例2019 年1 月至2020 年6 月在本院接受恶性骨肿瘤介入放射治疗患者的临床资料进行回顾性分析。其中男性20例,女性10 例;年龄10~69(42.25±2.24)岁;骨肉瘤19 例,软骨肉瘤4 例,脊索瘤3 例,尤文肉瘤2 例,恶性神经鞘瘤2 例;生长于盆骨处5 例,生长于上肢4 例,生长于下肢20 例。

纳入标准:(1)拥有完整且齐全的临床诊断、治疗资料;(2)得到病理证实;(3)对治疗方案知情并签署相关同意书;(4)治疗前后均接受X 线检查、血管造影检查。

排除标准:(1)治疗中途转科或转院;(2)对临床检查、治疗依从性差;(3)合并其他恶性肿瘤等。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法

30 例患者接受高强度聚焦超声联合动脉内灌注化疗治疗。高强度聚焦超声治疗:医生借助B 超诊断仪确定肿瘤所在位置,并勾画肿瘤组织边缘,根据患者实际情况设定治疗参数,在高强度聚焦超声治疗系统自动化处理下确定治疗点,发出高强度聚焦超声波,通过其机械效应、空化效应、热效应消融肿瘤组织,完成肿瘤治疗任务。治疗期间,医生可根据病灶大小科学确定治疗次数,通常大病灶可行2~4 次治疗,小病灶行1 次治疗。动脉内灌注化疗,即运用经皮穿刺技术对患者健侧股动脉进行穿刺,经导管转向患侧肿瘤供血动脉近端,经数字减影血管造影了解病灶位置,确定患者药物灌注动脉,并缓慢注入化疗药物,通常情况下按照80~100mg/m剂量局部灌注顺铂,时间不得低于15min,根据患者实际情况确定疗程。此外,也可根据患者需求进行全身化疗。本次研究30 例患者,高强度聚焦超声治疗1~3 次,动脉内灌注化疗2~4 次。

1.2.2 检查方法

X 线:西门子Aristos MX DR 数字化成像系统常规社区患者正侧位片。

血管造影:飞利浦FD20 数字减影血管造影系统进行检查,采用经皮穿刺技术经股动脉穿刺插入导管,将导管先端置于肿瘤供血动脉,注入15~20ml 的38%浓度泛影葡胺造影剂,观察患者动脉期、静脉期、毛细血管期影响表现,并做好记录工作。

1.3 观察指标

临床表现、X 线征象治疗前后变化、血管造影治疗前后变化。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 临床表现变化情况

治疗后27 例(90.00%)患者主诉疼痛缓解,肿胀、局部发热等症状改善;20 例(66.67%)软组织肿块状态改善。

2.2 X 线征象变化情况

治疗前通过X 线片可看到的征象主要有骨质破坏(26 例)、肿瘤骨形成(20 例)、软组织肿块(20 例)、骨膜反应(18 例)等。例如,某脊索瘤患者X 线片中见溶骨性骨质破坏,骨质密度不均。治疗后:26 例(86.67%)有骨质破坏征象的患者在治疗后骨质破坏停止;20 例(66.67%)有软组织肿块患者治疗后软组织肿块变小;6 例(20.00%)出现周围型肿瘤钙化,骨皮质在不同疗程下逐渐增厚;28 例(93.33%)患者肿瘤边界逐渐变得清晰;2 例(6.67%)治疗前软组织肿块内无钙化,治疗后出现2cm 大小斑块状钙化。

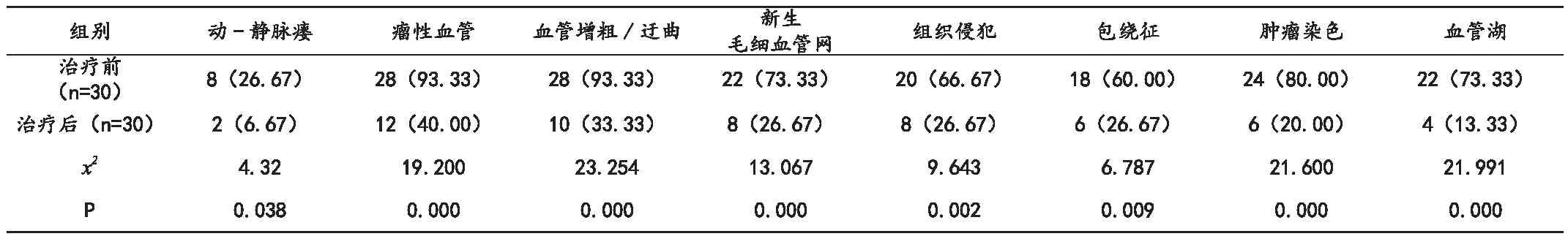

2.3 血管造影变化情况

由治疗前血管造影检查结果(见表1)可知:26.67%患者存在动-静脉瘘恶性肿瘤征象;93.33%患者存在瘤性血管、血管增粗/迂曲恶性肿瘤征象;73.33%患者存在新生毛细血管网、血管湖恶性肿瘤真想;66.67%患者存在组织侵犯恶性肿瘤征象;60.00%患者存在包绕征;80.00%患者存在肿瘤染色恶性肿瘤征象。治疗后所有研究对象血管造影检查结果均发生改变,上述征象出现不同程度的减轻或消失现象(见图1)。其中血管湖、肿瘤染色变化最为显著,分别由治疗前的73.33%与80.00%降至13.33%与20.00%,好转率达到81.82%(18/22)与75.00%(18/24)。动-静脉瘘、血管增粗/迂曲、瘤性血管、新生毛细血管网、组织侵犯、包绕征等好转率分别为75.00%(6/8)、57.14%(16/28)、64.29%(18/28)、63.64%(14/22)、60.00%(12/20)、66.67%(12/18),好转率皆超过50%。

表1 治疗前后血管造影比较[n(%)]

图1 左胫骨上端骨肉瘤患者治疗前后血管造影变化(A图治疗前,新生毛细血管网、片状血管湖;B图治疗后,血管湖、肿瘤染色消失)

3 讨论

骨肿瘤是一种病因较为复杂的肿瘤,分良性与恶性,相对于良性骨肿瘤而言,恶性骨肿瘤预后差、截肢率高、死亡率高。据调查显示,我国恶性骨肿瘤发病率较高,且呈逐年上升趋势。因此加强恶性骨肿瘤诊疗研究势在必行。文献资料表示,介入放射治疗辅助其他治疗方法,可在保证治疗安全的同时,提高临床综合疗效。而在治疗过程中临床需要全面、准确掌握患者介入放射治疗前后影像学征象变化,依次判断临床疗效,为后续治疗提供可靠指导。有学者指出X 线征象、血管造影变化与病理组织学与血管学反应存在密切关系,治疗效果较好,普遍存在骨质密度增加、骨破坏停止、肿瘤边界清晰、肿瘤钙化或钙化增加、异常血管表现减轻或消失等变化。本研究与之基本相符,即30 列入组研究患者治疗后93.33%肿瘤边界清晰、86.67%骨质破坏停止、66.67%软组织肿块变小、20.00%肿瘤钙化,血管湖、肿瘤染色、瘤性血管等恶性骨肿瘤患者血管造影的结果显示治疗前后变化显著,好转率最高达到81.82%,最低达到57.14%。一方面证明介入放射治疗对恶性骨肿瘤具有较好治疗效果,另一方面说明利用血管变化进行临床疗效评价的可靠性、准确性较高。

综上所述,恶性骨肿瘤介入放射治疗后X 线征象与血管造影变化显著,可根据其变化判断临床疗效,为后续治疗方案调整与制定提供可靠参考。