学校教育的线性时间困境与突破策略

● 王惠颖

当前,时间焦虑作为一种日常教育体验,最真切地触动人们的神经,家长、教师和学生陷入一种时间焦虑的群体恐慌之中。高考倒计时的盛行,使人们精细计划和利用每一分、每一秒,在时间的夹缝中体验着由急速旋转的时针所带来的压迫感。现代学校教育是被线性时间楔入的教育,线性时间对现代学校教育产生了深入骨髓的影响。快速的生活节奏、紧密的时间安排、严格的时间秩序,学校师生被迫进入一种外在的、异己的时间齿轮之中,教育对学生精神成长的意义被遮蔽。打破线性时间的宰制,引入存在论的统一到时观念,才有可能让教育回到其本真面目,尊重人的生命,召唤人的意义世界的组建,实现立德树人的初衷。

一、线性时间对学校教育的嵌入性影响

时间对于教育具有嵌入性的影响。线性时间是不可逆转的、线性延展的、钟表计量化的时间,其对于现代学校教育的嵌入性,体现在宏观的学制系统、中观的时间规划以及微观的课程教学、活动组织等各个层面,构成人们行动、思考和生活的基本框架。“时间可以被划分、被延长或缩短,成为一个独立的、可计量的世界,记录时间变成了计算和分配时间。这不仅改变了人们的生活节奏,而且也改变了人们的时间观念,成为人们行动和思考的参照点,成为一种精神生活的内在标准。”[1]

(一)未来的现在化:根据线性蓝图规划当前生活

线性时间指出了时间流动的方向,明晰了终点与起点的差别,确立了未来不同于过去和现在的意义。线性时间的结构呈现为如下模式:过去→现在→未来,这是一个不可逆转的过程。在这种线性不可逆的时间结构中,时间各要素的意义与价值随之发生了重要的变化:过去和现在不过是一种为了最终目的的“序曲”,目的的实现在于未来。这种时间观念奠定了教育朝向未来的合法性,并确信未来就是理想的方向,只要进行了正确的规划,并按照这种规划向前推进,就能够到达理想的未来。当前,活动被视为通向美好未来的阶梯,教育为未来的一切准备就显得合理而必要。“为我们的完美生活做准备是教育应尽的职责;而评判一门教学科目的唯一合理的办法就是看它对这个职责尽到什么程度。”[2]

线性时间不仅为教育的未来追求奠定了合法性的基础,而且对于当前规划与过程设计产生了重大影响。因为现在的每一分钟都关联着未来的实现,所以“每一刻”都不能被虚度和浪费。“时间被制造成稀缺资源后,对时间的剥夺首先导致了对未来更美好的希望的痛苦磨损。”[“3]一寸光阴一寸金”“时间就是金钱”“抓紧时间”等诸如此类的话语体现了人们面对未来的紧迫感,正是这种紧迫感促使人们采用“未来现在化”的策略,通过规划现在而将未来置于当下之中,通过对当下教育活动的精细规划而一步一步到达未来。宏观意义上的规划体现为系统学制的建立,中观意义上的规划体现在教育的各种战略部署上,微观意义上的计划体现在课程表和时间表的安排上。这样一来,大到一个国家的学制系统,小到一所学校的学期和课时安排,都被预先加以制定,镶嵌在由分、时、周、月、年等时间单位所组成的规划之中。

(二)过程的序列化:利用时间表格嵌套所有活动

线性时间是现代工业化的产物,在线性时间产生之前,大自然的周期变化是时间标度的基础,黑(黑暗)与白(光明)的交替暗示着时间循环往复,往复之中具有节点和周期,构成了自然变化的节律。而线性时间打破了这种“时之日”就是“是之日”的自然节律,将人类活动纳入到线性的时间序列之中。“最古老的计时方法从本质上说是不连续的,因为它们不是采用连续的时间单位序列,而是通过单位时间内某一具体现象的重复次数来计量时间。……直到17 世纪中叶荷兰科学家惠更斯成功地发明了摆钟以后,人类才终于获得了可以连续运行几年的精密计时器。这个发明对现代人类关于时间的均匀性和连续性概念的形成起了巨大的作用。”[4]这种线性时间序列,是机器运作过程的机械化序列,“通过机器,线性的、均质化的、可以被任意划分的连续体时间结构被从自然领域传送到社会领域”[5]。

现代学校教育的线性序列化,首先体现在线性连贯而有序的学制安排上。时间要素在现代学校教育制度中已经成为不可缺少的维度,学制以年龄作为阶段划分的依据,是时间而不是能力决定了个体接受哪一学段教育,时间已经逐渐成为确定个体发展程度的标准。所有的学生在同一时间入学,并在固定的时间结束学习,学有定期,教有定时。虽然不同国家在年龄边界规定上略有差异,但从学制结构体系上来看,却是大体同一的,即都是对教育进程进行线性而连续的时间安排,这种制度化的时间安排对于生活于其中的人来说是普遍有效的,在个体进入教育系统之前就已经存在,并成为衡量不同学生需要接受哪一时段教育的参考标准。接受教育不再是一个“随意”的事情,学习年限的弹性也被打破,接受教育就意味着接受印刻在制度中的统一的时间安排。

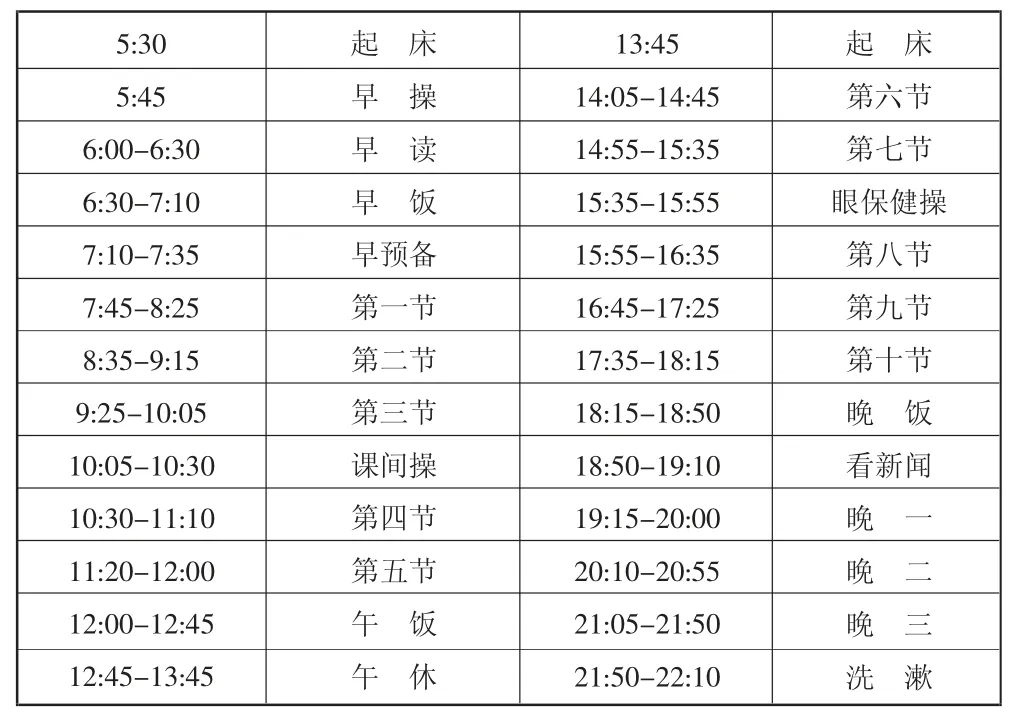

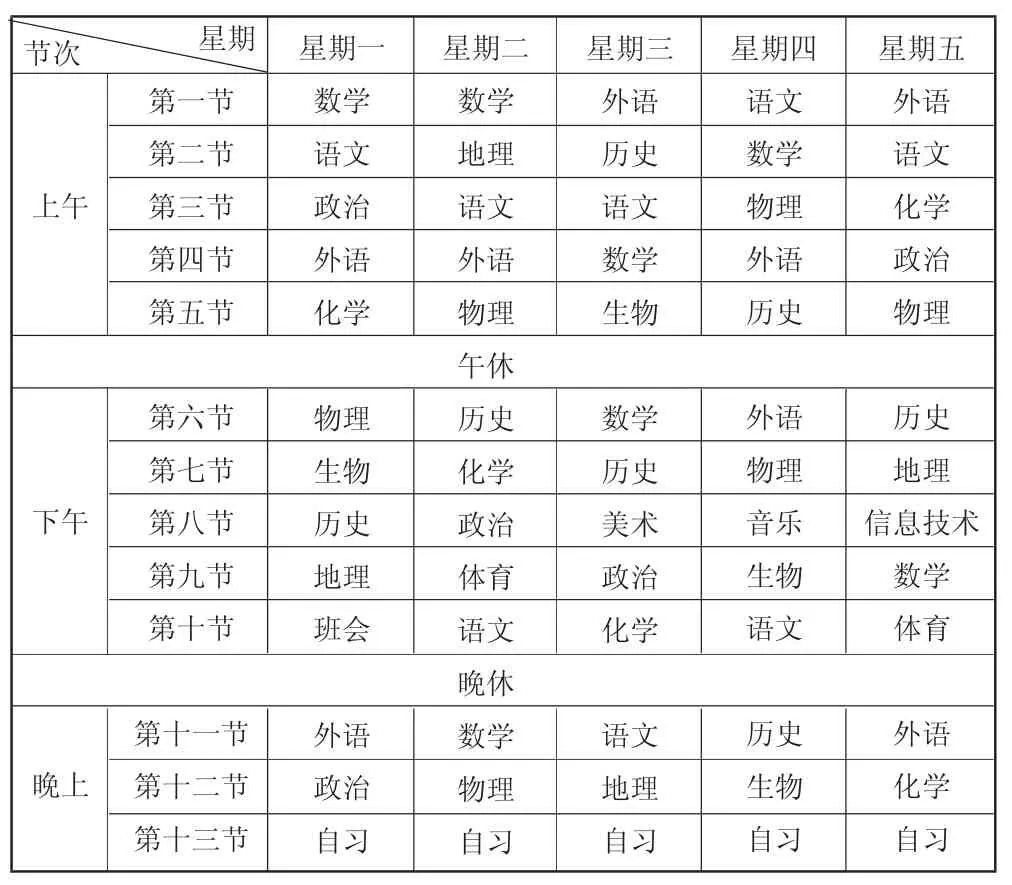

现代学校教育的序列化不仅体现在学制安排上,也呈现在日常的学校管理活动中,课程表和时间表就是这种时间序列化模式的集中体现。“学校是技术时代实行时间体制的一个榜样。在学校里,所有的人,无论是教师还是学生,全都加入由铃声、作息时间表、课程表、校历等组成的交响曲中。”[6]时间表如同“公共的定时器”,决定了学校中教师和学生的生活节奏,正是这种时间的序列和间隔区分了活动什么时候开始,什么时候结束。每天的时间表嵌套在每周的课程表之中,每周的课程表又嵌套在学期计划表之中,整个学校的生活就在层层叠叠的时间表格之中延展。时间表和课程表对于一天的学校生活进行了划分,从起床后到入睡前,个体的所有活动都能在这一表格中找到相应的时间点,各时段内容规定明确,各节点间紧凑不断。如表1、表2。

表1 N 市Y 中学作息时间表

表2 N 市Y 中学高一(4)班课程表

(三)钟表的计量化:使用分秒切割控制瞬间逃逸

钟表的计量化时间是一种很特殊的线性时间类型,这种线性时间是精细化的测度时间与单向线性时间观念的结合。机械钟表虽与沙漏、日晷等同为计时装置,但是二者却有本质的不同:沙漏、日晷等计时装置是通过单位时间内的运动的重复次数来计时的,钟表时间的计量实质上是由齿轮在每一秒的停顿来测算的。每个时刻点是对一个连续序列做无穷的分割而形成的,而这个连续性的序列就成为无数点的彼此连接。钟表的时间之所以能够对人们的活动进行时间的切割和计量,是因为钟表把以往计时装置所标注的生存内容都给抹平了,作为纯粹度量的时间可以被分割,甚至被无限而细小地加以分割。“它越成为一种纯粹的计算活动,因为越不在意于所计算的时间的生存活动,时间因而越成为所计之数。”[7]如果说以往的计时装置所记录的是一种“标度时间”,那么钟表所切割的则是一种“测度时间”。“标度时间”围绕着人的生活意义而产生,而“测度时间”遗忘了“标度”“时机”的价值意义,把量度从测量的具体事件和活动中抽离出来。由此,时间就成为抽象的、无具体意义的计量化单位:时、分、秒。

芒福德说:“工业时代的关键机械不是蒸汽引擎,而是钟表。”[8]现代学校教育就是建筑在对于时间的精细切割和分配上,“在课堂中,每一个儿童内心所经验的质性时间被舍弃了,在教室墙壁上悬挂的课时表和时钟所显示的细细分割的量化的课时,控制着儿童内心的时间”[9]。时间被切分得越精确,也就意味着人们的行动被控制得越严密。因为时间切分得越细致,就越能在细微的时间(比如:几分之内的差别)发现“逃逸”的现象,就越能及时地对过程和活动加以调整和控制,从而保证一致化秩序的实现。时间被精细地切割,其细致化的程度“酷似以最高超的技巧组装起来的、以最精美的工具精心地镂刻的钟表”[10]。

二、封闭、机械与控制:学校教育的线性时间困境

未来的现在化规划、过程的序列化安排、钟表的计量化切割,有利于提高教学效率,维持集体化的生活和学校的秩序。但是当人们被嵌入到线性化的、程式化的、精确化的时间之中,按照一种外在的、“异己”的时间方式“运行”,学校教育就陷入了封闭化、机械化、控制化困境。

(一)学校教育的封闭:预先计划阻隔创造生成

面向未来、基于时间线性延展而设计的教育规划,一方面使学校教育“有章可循”,另一方面,又决定了学校教育的程式化和封闭化的特点。学校教育用“未来现在化”的策略制定整个规划,用遥远的未来置换学生当前的生活,强迫性地将学生的生活导入到层层时间规划之中。线性教育实际上并不真正关心受教育者的未来,其所谓“为了未来”只是教育设计中的未来,是已经被预定了的未来。这种时间规划,不仅以未来支配过去和现在,在实践中也以预先的目标决定过程的设计和实施。曾经广为流行且现在仍旧很受推崇的泰勒课程模式、斯金纳程序教学就是典型代表,过程的每一步是被预先设计好的。为了防止整个线性过程出现任何“分叉”的可能,课程被视为固定的跑道,是转化受教育者的通道,教育过程的最后结果也能够以固定的标准进行测量。在预定的计划下,教学主体必须遵从原有的规划来考虑教学的内容和方式等,这就如同给教育铸造了一张普罗克拉斯提斯之床,所有的教学活动必须削减或者增长时间,以匹配相应的教学计划,教师的创造性、课堂的灵活性、学生的主动性等都受到制约,真正的“转变”就难以发生。

当教育以预先的蓝图规划受教育者未来发展,并按照一种预先的计划开展教学活动时,教育的过程就成为一个封闭的进程。镶嵌于预先计划中的教学,无视课堂中的偶然和创造性的生成,根本上是一个教育者对于受教育者进行加工塑造的过程。这种塑造类似于工业流水线的生产过程,环环相连。它可能极大地提高了教学的效率和管理的便利性,却以各种预设阻断了可能性的生成。“所有参与者的活动和互动都是根据蜂鸣器和响铃、时间表、进度表和最后期限之间的协调一致而被精心设计的。”[11]很多的时间规划不仅发生在学校之内,学校之外也剥夺了教师和学生自由发展的时间,每一分每一秒都被精细计划、安排和利用。为了在限定的时间内产生更大的效率,人们拼命地与时间赛跑,课后也要利用好“分分秒秒”,“闲暇”被看成是浪费时间的一种表现。教师疲于加班加点,学生疲于补课辅导,失去支配自由的时间,压抑了尝试、探索以及创造性的生成。

(二)学校教育的机械:时间序列压制生命灵动

线性时间的序列与内在心灵的时间延续以及生命的绵延过程大相易趣,线性时间序列是一种机械化的运作原理,机械运动是一种标准的匀速运动。这种运动只受机械力的支配,与外界的环境变化无关。机器之所以成为机器,是因为它可以全负荷运转而达到极限,而生命则与之不同。当前,学校教育的时间序列无视这两种节奏和速度的不同,将“一系列有机运动与机器所执行的系列运动几乎完全等同,两者都由其必然的先后次序所规定,并且用时钟时间来衡量”[12]。时间表的精细划分和排列看似是一种断裂式的分布,但其实质上维系的是一种线性序列的同步,流线紧密的时间安排能够构造稳定、反复,甚至近于机械的生活节奏。人们依照课程表和时间表来调节、计量自身的活动,维持着共同的步调,时间表就成为一种标准的活动尺度。

机械的时间节奏限制了个体多样化的生命灵动,如果学生在同一时间内进行不同的活动则被视为扰乱秩序,因为它僭越了学校的时间序列,造成了对于时间同步化的破坏。当个体生命以某种形式反抗这种一致化和同步化的机械节奏时,则会遭到纪律的惩戒。层层时间表、进度表嵌套,多样灵动的生命节律就被框定在这种机械的时间序列之中。“人类的时间世界不再与潮起潮落、日出日落以及季节的变化相联系。相反,人类创造了一个由机械发明和电脉冲定时的人工的时间环境:一个量化的,快速的,有效率的,可以预见的时间平面。”[13]当教育的运行方式是一种机械化模式时,教育是以对待物的方式在对待人,人就成了僵化而无活性的“物质”,压制了生命的自主与自由。

(三)学校教育的控制:钟表计量遮蔽生存本真

钟表时间的精细划分与切割,既是学校教育用来维持学校秩序的一种手段,又内在地构成了学校日常的运行机制。时间成为一个匿名的统治者,通过规划、同步、嵌套、切分等方式铸造出一个个被时间控制的奴隶。人本应该自主地支配时间,现在时间却支配了人;时间本来应该构成人的自由发展的条件,现在却成为人的自由发展的牢笼。人利用各种计时仪器,本来是为了自身的生活需要,但是钟表时间的测度体系却使人围着时间转,人由时间的主人成为时间的奴仆。如果说时间的切割、组织和安排是一种显性的时间控制方式的话,那么营造“惜时如金”的氛围和赞扬“守时”的习惯就成为一种隐性的时间控制方式。隐性的时间控制方式不断地对人们施加作用,使人们更加自觉地遵守这种时间的规则,并内化为自身的一种时间感知图式。“官僚制的时间统治建立在准时性的基础上,而准时性是在军队、学校以及后来的工厂内部维护纪律所必需的。”[14]

除了对学校生活的控制,钟表计量化时间拓展到学校之外而对生活世界进行“殖民”。这种控制已经由学校生活的组织延展到个体日常生活的安排,由外在的时间规划和纪律约束转变为个体内在的时间观念和自我控制。即使在学校之外的生活,学生也同样任由这种时间运行方式摆布,无法逃脱钟表时间的控制。个体自我在日常生活时间的计算、分配、切割之中同化并强化了这种时间的观念,由被迫地接受一种时间的规划和控制转化为一种自觉的时间安排,成为现代时间控制的“共谋者”,将外在的控制转化为自觉的意识。如果说“远景敞视监狱”是空间控制的原型,那么“时间表”就是时间控制的原型,钟表时间遮蔽了人存在的本真,成为人们日常生活和行动的支配者和统治者。

三、学校教育线性时间困境的突破策略

时间源于人的生命和生存,与人的意识和内在体验密切相关。学校教育线性时间困境的突破,需要重新审视时间与人的存在关联,消解线性封闭规划、打破机械时间节奏、超越量化时间控制,回归本真的教育时间。

(一)注重教育的机智:消解线性封闭规划

消解线性封闭的规划,并不意味着完全放弃时间的秩序和安排,也不意味着完全随机,而是注重偶然性和情境的生成。“在教育上,我们必须认识到时间作为一种转化框架所具有的内在潜能。反思、再组织和互动游戏的方法应该成为课程建设的一部分……我们需要超越线性的和累加的方式来看待时间,视其为达成质变必要而根本的要素。”[15]无论是人类整体的历史,还是个体的生命成长,都不是规划中的必然发展进程,而是充满了各种偶然性变化的结果。博尔诺夫强调偶然性的遭遇对于个体生命成长的影响,这种遭遇是无法预先规划设计的,人的发展(尤其是精神的发展)充满了各种可能性,生活中所遭遇的一些事件会使发展完全地转向。帕克·帕尔默也认为从一节课到下一节课的教学过程,看似是一个线性的流程,但实际上在课与课之中,充满了各种质性的转变与创造的可能,甚至这种可能构成了教学中的关键时刻。教学的过程应该是主动的创造性探究的过程,学习者在一定的时空下探索问题,形成自己的认识和理解,并在下一个新的情景之中,从环境中汲取变动的能量,经历着新的转变。

面对教育的偶发性和过程的生成性,教师所依靠的不是预定的规划,而是教育的机智。面对生活中的偶然遭遇,对学生适时地予以引导和启发,将遭遇引向一种积极的方向,促进学生的顿悟和觉醒。面对过程的生成,教师需要具备把握教育时机的能力,“课堂是一个动态的、不断变化的情境,教学可能发生在任何时刻。这就要求教师具有特殊的素质:一种融入身体的敏感性、一种临场行动的教育机智与智慧”[16]。教育机智是教育情境中的智慧行动,无法通过固定的模式捕捉到,需要教师在具体情境中敏锐地对学生状态、情境态势和所需行动进行观察,全身心地对出乎预料的和无法预测的情境做出反应。教育机智打破了预定化和常规化,在时机中形成教育的契机,敞开自己去体验他人的本质存在,“就能处处‘看’到或感受到生活实际势态‘凭空’原构的漩涡幻力和境域本身‘得机得势’的微妙显示”[17]。时机和交往不是玄谈的理论概念,而是实践中的切实之事,尽管把握时机和进行有意义的交往需要参与者的智慧,但这也契合了教育自身的艺术性特征。一种笼罩在既定规划之下的教育恐怕不是一种真正的教育,现实的教育总是充满了不确定性和可能性,但同时又具有一定的可把握性,在这之间就是教育智慧存在的领域。

(二)凸显生命的灵动:打破机械时间节奏

生命的运动是一种有机体的运动,它有着自己内在的时间尺度,按照自身的节奏进行着新陈代谢、繁殖与再生。生命的运动在强度和速率上变化多样,每个运动的节拍都有着细微的不同,生命节律的“时”就不同于线性时间刻度上的“小时”,“‘时’指的是使自己适应环境,出现在关键的时刻,解决特殊的事‘态’,以及在适当的时机与外界事物保持和谐”[18]。对于生命的节奏而言,每一个时刻具有不同的意义,今天的五点与明天的五点会有着不同的生命律动。柏格森曾以炮弹的发射来形容生命的“鲜活”,炮弹在瞬间碎裂,而每一个裂片又会不断爆炸碎裂下去,所以生命每一瞬间的活动都是蓬勃喷发的创造性的活动。

尊重生命特性的教育必须打破机械化的时间节奏,尊重每个生命自然成长的节奏和张力,恰当地安排教育内容,采取以人为本而不是工业化的方式,注重弹性化的教学,适时地调整教学进度,给予个体更多的时间自由。生命的绵延不同于机械化的节奏,生命的绵延是一种异质的、具有不同密度的延续。“绵延是一种‘性质变化的连续体’,它一方面是连续性的陆续出现,另一方面又必是异质的。”[19]生命的绵延并不存在“统一的节奏”,无法用机械化的时间进行规制,也无法用统一的速度进行衡量。“今日主导教育领域的线性的、序列性的、易于量化的秩序系统——侧重于清晰的起点和明确的终点——将让位于更为复杂的、多元的、不可预测的系统或网络。这一复杂的网络,像生活本身一样,永远处于转化和过程之中。”[20]人沉浸于自己内在的时间体验之中,在具体教育情境中具有鲜活的生命体验,教育要给学生留下自由创造的空间,凸显生命的灵动而不是机械化地束缚人的发展。

(三)领悟存在的意义:超越量化时间控制

源于生存的时间用来对运动变化进行标度,这构成了时间计量的基础。计量化的时间来源于本真时间并以本真时间为前提,计量化时间的根本目的是为了调整人的生存活动,人们对于存在有所领悟而对当前做出筹划,才需计算时间。但是,标度时间的不断计量化、抽象化,遮蔽和掩盖了存在的本真时间。本真的时间并不是一维的线性时间,曾在、当前和将来的统一不是线性流动的前后相续之拼接,而是绽出性和境域性的,本真的时间是三维统一的时间域。“时间域”是在过去、现在、未来统一到时之中敞开的构成缘域,其有限而无界,并无固定的朝向,而是存在各种可能的趋势。

本真的教育先于概念化的界定和现成化的模式,任何预成化的塑造过程,都无法展露教育的魅力和丰富的意义。教育不是预先存在,然后进入时间之中,教育在时间境域内发生和呈现着,它不是现成的,而是构成的。“教育就不再是一个可以离开发生的维度仅仅在一个被切割出来的平面领域可以把握的问题。原本在二维平面描绘的教育图像现在都因发生维度的存在和它在发生的维度上的运动而焕发出更具能动性和本原联系的意义。”[21]教育发生于活生生的、真实的人的世界,教育的目的是使人在本真的时间领悟中“去存在”。人的存在不能被决定和预定的,人的存在不同于物的存在,并不能被对象化为“实际存在物”。人的存在不是“being”而是“to be”。“being”所表达的是一个动名词,是一个固定化了的存在者;“to be”是用一种流动的方式展开了存在的过程,并在一种过去、当前和未来的到时中绽放出无限的可能性。教育的根本任务是“立德树人”,但是如果教育还是停留在以客观化、计量化的时间算度人、规划人,那么教育就是把人当作物来对待,人成了可以任意摆弄和雕塑的物件而非活生生的具体的个体。本真生存的时间境域,打破线性时间的封闭与规约,也为教育预成论的反思和教育向人的回归提供了基点。教育并不是在计量化时间的规制下发生的,而是教师和学生带着各自历时性的生命体验在时间境域中汇聚,人们在教育中本真地敞开和投入,相互地触动和引发,相互结缘、相互展露、互相馈赠,实现自我,成就他人。“每次相遇的时候,与世界的其他关联都被轻轻切断,留下的是人与人之间的诚恳的接触。当我们以双手或笑脸回应对方的时候,我们共同创造和分享着这段时空。”[22]