长沙五一广场东汉简牍所见地方大姓与乡里社会

秦浩翔

(中山大学历史学系,广东 广州 510275)

两汉地方宗族作为基层社会的重要势力,学界对其多有研究①主要包括王彦辉《汉代豪民研究》(东北师范大学出版社2001 年版)、崔向东《汉代豪族研究》(崇文书局2003 年版)、杨联陞《东汉的豪族》(商务印书馆2011 年版)、马新《论两汉乡村社会中的宗族》(《文史哲》2000 年第4 期)、薛海波《东汉豪族与乡里社会探析》(《咸阳师范学院学报》2008 年第5 期)。。然而受史料限制,深入探究汉代某一区域地方大姓的成果尚不多见。长沙五一广场东汉简牍(以下简称五一广场简牍)的陆续出土,为学界深入研究汉代基层社会、地方宗族问题提供了契机。本文拟以五一广场简牍为中心,结合传世文献及其他简牍,对东汉长沙地方大姓及其相关活动进行初步探讨。

一 简牍所见东汉长沙地方大姓

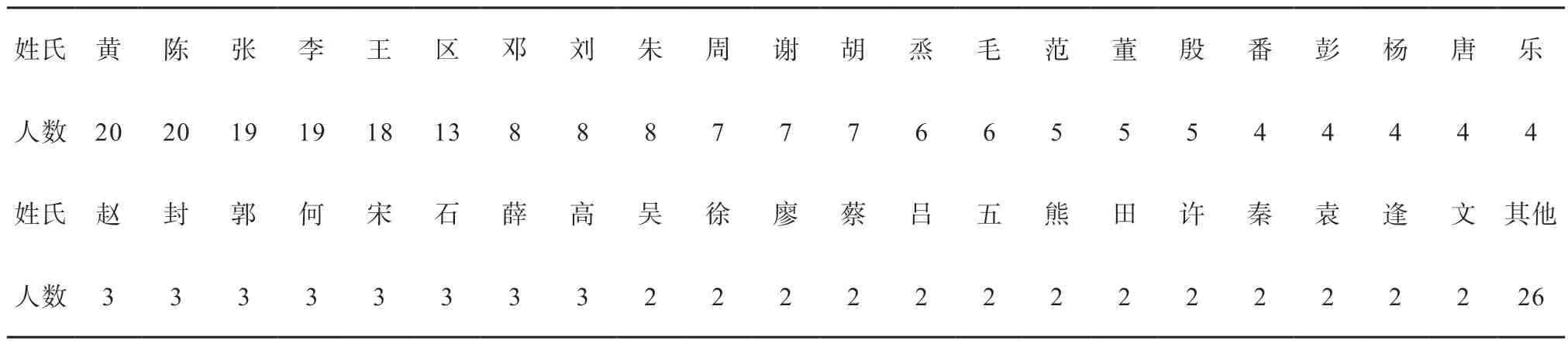

笔者以五一广场简牍为样本②包括《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》《长沙五一广场东汉简牍选释》《长沙五一广场东汉简牍(壹—陆)》。,对其中姓氏明确的本地人氏加以统计,详见表1。

表1 五一广场简牍所见姓氏分布

姓氏明确的本地人氏共748 人,包含106 个姓氏,平均每姓约7 人。人数在15 人以上的姓氏共14 个:人数最多者为张姓,共68 人;41—50人者有4 个,分别为李、黄、王、陈;31—40 人者有1 个,为区;21—30 人者有4 个,分别为胡、谢、周、邓;15—20 人者有4 个,分别为烝、刘、番、吴。以上姓氏人数较多,大概率为东汉长沙大姓。而其他姓氏在已出土的五一广场简牍中出现较少,尚不能确定其是否为地方大姓。下面结合传世文献,对统计结果加以佐证。

《后汉书》有提及长沙陈姓人物。《范式传》载:“后到京师,受业太学。时诸生长沙陈平子亦同在学。”[1]784长沙陈姓子弟能进入太学学习,不难窥见其家族的雄厚实力。长沙区姓在传世文献中亦有出现。《广韵》载:“后汉末有长沙区景。”[2]249能够在东汉末年出现一位知名人物,说明区姓当为长沙大姓。

汉代的荆州为蛮夷之地,“长沙蛮”是活动于长沙地区的“蛮人”。西汉时期,王莽废长沙王刘舜后曾改长沙国为“填蛮郡”[3]104-105。《后汉书》多次谈及长沙地区蛮贼叛乱的问题。《南蛮传》载:“永寿三年十一月,长沙蛮反叛,屯益阳。至延熹三年秋,遂抄掠郡界,众至万余人,杀伤长吏。”[1]834《度尚传》载:“时荆州兵朱盖等,征戍役久,财赏不赡,忿恚,复作乱,与桂阳贼胡兰等三千余人复攻桂阳,焚烧郡县。”[1]382《陈球传》亦载:“是时,桂阳黠贼李研等群聚寇抄,陆梁荆部,州郡懦弱,不能禁。”[1]537可见,东汉时期长沙地区的胡兰、李研等贼寇势力不小,史书以“焚烧郡县”“州郡懦弱,不能禁”等语汇描述其作乱情形。能够集聚如此强大的叛乱武装,胡兰、李研等极有可能为长沙地区的蛮贼首领。五一广场简牍中亦出现了一位李姓蛮夷[4]141。由此可推知,李、胡当为东汉长沙大姓,且其部分族人可能为时人指称的“蛮夷”。

汉代共有两姓长沙王,分别为吴姓和刘姓。高祖五年(前202),汉高祖封吴芮为长沙王,都临湘,吴芮成为首位吴姓长沙王。此后王位又相传五世,历46 年,直至文帝后元七年(前157)因无人承袭而取消国号[5]190。吴姓作为曾经的一方诸侯,当为长沙大姓。汉景帝时期复置长沙国,皇子刘发于前元二年(前155)嗣位,成为首位刘姓长沙王,其子孙承袭王位,共计七代八传,历经164年[5]190-191。汉顺帝时期有“光禄勋长沙刘寿为司徒”[1]77,汉灵帝时期又有“太仆长沙刘嚣为司空”[1]96,足见长沙刘氏地位之显赫。因此,刘姓应为东汉长沙大姓,且多为汉室宗亲。

二 简牍中地方大姓的主要特点与相关活动

笔者试图对五一广场简牍所见地方大姓的主要特点及相关活动加以论述,以期对其有更深的认识。

(一)家资雄厚

赀选制度是汉代重要的选官制度,即凭借家财资产选入为官,正因如此,能凭此入仕者多为富裕之家[6]。五一广场简牍中即出现了地方大姓因家资雄厚而担任属吏的情况,简文如下:

廷移荼陵书,曰:耐罪大男复阳乡李岑、文曹、区庐等以訾次近署,给今年正,岑十四年八月十五日,庐九月四日,曹廿日,各持官印去署,亡,数罪。书到逐捕岑、曹等,必得,有无处言,欣意纯赐珍堪(2010CWJ1 ③:264-270)[7]194

李、区为东汉长沙大姓,简文所载“以訾次近署”就是指李岑、区庐等凭借雄厚的家产,通过赀选制度担任属吏。

地方大姓资产雄厚或许还可从一起房屋租赁交易中得到印证,简文如下:

各异。会计,萧察举孝廉。永元七年十一月中,萧迎绥之雒。其月卅日通豢僦绥宅,约四岁直钱五万,交付,率岁直万二千五百。时充送绥,证见通以钱付绥,绥去后,通、良自还归。(CWJ1 ③:325-1-58)[4]198

东汉时期孝廉多出自地方大姓,从“萧察举孝廉”可推知其家族当为大姓之一。萧察举孝廉后,欲迎其长辈绥前往洛阳,以展现孝道,如此一来旧宅无人居住,不如出租获利,房屋租赁由此发生。有学者对该起房屋租赁交易做了详细分析,指出此次交易价格不菲,四年租金高达五万钱,且一次付清。按当时物价推算,五万钱“可以购买近9 头牛或167 匹布”[8]。若与当时房价对比,则更突显交易金额之高,相关简牍记载如下:

钱十五万。到其十五年中,王与覆买竹遂里宅一区,直钱四万六千。不处年中仲昌买上头缯肆一孔,直钱十二万;复买下头缯肆一孔,直钱八万。有大奴柱、婢益。益产(CWJ1 ③:325-1-28)[4]190

王、覆二人买下一座宅院尚只需四万六千钱,而绥的房屋仅四年租金便高于此价,其规模可想而知,足见萧、绥家族资产雄厚。而承租人通出手阔绰,可见其同样家资不菲。该学者对通的身份亦进行了推测,指出他与另一位通可能为同一人,其大手笔租赁房屋或许是为了提供住宿服务以谋利[8]。简文如下:

□便因缘。都解止通舍数日。债代南山乡正,随佐区盰在乡。到九年九月中复还解。通以庸债、贩卖为事。通同产兄育给事府,今年五月十日受遣将徒(CWJ1 ③:325-4-37)[4]168

笔者认为将另一位名为胡通的男子列入考察范围,或许能为探索通的身份提供新思路。另一枚简牍记载如下:

效功亭长徐丰言:男子胡通不债男子薛便为少书。十一月五日开。(CWJ1 ③:325-1-57)[4]197

以上三枚简牍中均出现了名为通的男子,且均具备一定的经济实力,有相似之处。第一位通出手阔绰,而另两位通都与债务活动相关,尤其是不知姓氏的通更是“以庸债、贩卖为事”,且其兄还与官府存在密切联系。当然,就此断定三者为同一人尚显牵强,但考虑到胡姓为长沙大姓,以及两位无姓通的雄厚资产和人脉背景,笔者认为不能排除三个通为同一人(即胡通)的可能。

(二)蓄养奴仆

五一广场简牍中的地方大姓会在家中蓄养奴仆。区、刘均为长沙大姓,从2010CWJ1 ③:265-236 号简可知,名为区仲阳之人有名为成的仆人[9]196,从2010CWJ1 ①:110 号 简[10]205和2010CWJ1 ③:261-18号简[11]195可知,名为刘郎的男子有名为官、吉的奴仆。

五一广场简牍中还出现了一个奴仆众多的主人,简文如下:

又子、斗、配、酌、曾、予、邯、永、阽等十三人,倍奴谋杀主。三人以上相与功盗,为群盗。谋祠(伺)而诛诅,共杀人,强盗臧(赃)百钱以上,根本造计谋皆行……(CWJ1 ③:135)[4]211

子、斗、配等十三名奴仆互相勾结,预谋杀主,盗取财物,被定为“群盗”。可见这位主人至少拥有十三名仆人。十三名奴仆是否算多,可与其他简牍进行对比:

乡当。又兴令前已当王、覆中分仲余财,均调,覆得利里宅一区,大奴柱、小奴胡,下头缯肆一孔,王得竹遂里宅一区,大婢益、小奴秩,上头缯肆一孔,当如兴决(2010CWJ1 ③:246)[11]188

中,元物故仓梧,归临湘 㘸(葬)。㘸 (葬)后有大婢侍、民,奴秩、主及邸,大宅、市肆各二,及家□物,何皆检录。时珠年四五岁,幼小,随修留泉陵,何卖宅、侍、民、秩、主,散用钱给和、免、邸(CWJ1 ③:325-55)[4]196

第一枚简牍中的王、覆、仲即为CWJ1 ③:325-1-28 号简的王、覆、仲。被王、覆二人均分财产的仲可谓家产雄厚,先后购买了两处“缯肆”,共值二十万钱,然而其奴仆、婢女总共不过四人。第二枚简牍中的元拥有“大宅、市肆各二”,资产雄厚,极有可能是一名富商[12],然而其奴婢亦不过寥寥数人。而这位被谋杀的主人至少拥有十三名奴仆,足见其家产之雄厚,当为本地豪族大姓之一。

(三)参与选举

除前文所述李、区等大姓族人以赀选任官、萧察举孝廉之外,五一广场简牍中还出现了一位“力田陈祖”[7]198。力田同样是汉代的察举科目,这位陈祖应当是通过察举制度成为力田,这是地方大姓参与乡里选举的又一例证。

(四)械斗仇杀

五一广场简牍中出现了诸多械斗、仇杀事件,其中不少与地方大姓有关。例如:

君教诺。

右贼史牧,兼史蒙、胜白:右部贼捕掾敬等椟言,男子张度与黄叔争言,斗,度拔刀欲斫叔,不中,无状。适度作下津横屋。二月,以付将吏嵩。守丞护、掾英议如敬等言,请属左□曹……(2010CWJ1 ③:143)[10]234

张、黄均为地方大姓,男子张度与黄叔先在言语上发生冲突,随后张度拔刀欲将黄叔砍伤,但并未砍中。又如,2010CWJ1 ①:112 号简记载男子谢佑将周苌杀害[10]206,2010CWJ1 ③:263-6号简记载男子区京将谢昌杀害[11]215。谢、周、区等姓均为长沙大姓,此类案件很可能是大姓族人之间的争斗仇杀。

(五)盗窃、抢劫、杀人

五一广场简牍中出现了一起吴、番两姓族人联手盗墓的案件:

廷移府记曰:男子吴请与番当、番非共发胡叔冢,盗取铜器,请捕得,当、非亡家。在广成亭部移书县掩捕,考实。有书案,非、当等所犯无状。记到,乃掩捕非、当(2010CWJ1 ③:266-106+266-492+266-90+282-3)[13]130

简文中的墓主人姓胡,为地方大姓,应该家资不菲,且为吴请、番当、番非等人所知晓,于是三人决定联手盗取冢墓中的铜器,不想事情败露,吴请被捕获,番当、番非二人则离家出逃。

五一广场简牍中还记载了一起陈、王两姓族人联手抢劫的案件:

兼左部贼捕掾副言考实,劫人贼陈孝偖、王叔异竟解署,南郡书。

六月廿九日发诣左贼(2010CWJ1 ③:265-230)[9]195

叔异发蔍出所得衣物,猛见衣问叔异所若得之,叔异佁谓猛:我往时为人治病得之。其日假猛于市卖,丝葌一梁直五百五十,绛直领一直千,生绁布单一直二百八十,缥细致表一直百(2010CWJ1 ③:261-137+261-68)[11]204

臧物各持归家。孝偖母元、妻仁问孝偖:何所得此钱衣?孝偖佁曰:我与叔异俱治病得之钱,粜麦钱也。语绝。叔异持臧物归家,少文问叔异此何等衣钱,叔异曰:我与(2010CWJ1 ③:265-3)[9]162

陈孝偖、王叔异二人本为医者,靠与人治病为生。后来二人联手抢劫,获得一批钱财和衣物,并谎称治病所得,最终抢劫事发,二人为贼捕掾副抓获。

除上述两案外,五一广场简牍中关于盗贼、劫人贼、杀人贼的记载屡屡出现,且其多为本地大姓,如盗贼黄步[13]146、劫人贼周冯[9]181、杀人贼区琴[7]173、杀人贼陈惧[14]140、杀人贼李昭[14]178等。或是由于其家族具备一定实力,并拥有广泛的人际网络,这些大姓族人才敢如此肆意妄为。

(六)对抗官府

五一广场简牍中还出现了地方大姓公然对抗地方官府的记载,一枚简牍记载如下:

府告临湘,前却,诡课:守左尉傿梵趣逐捕杀乡佐周原男子吴主、主子男,□贼王傅、烝于、烝尊不得,遣梵诣府对。案:傅、于、尊共犯,桀黠尤无状。梵典负被书,受诡逐捕,讫不悉捕得,咎在不以盗贼、责负为忧,当对,如会。以傅已得,恐力未尽,冀能自效,且复假期。记到,趣诡课。梵逐捕于、尊,复不得。遣梵诣府对,会七月廿日,勉思方谋,有以自效。

有府君教。

长沙大守丞印。

延平元年五月十九日起府(2010CWJ1 ③:264-296+264-395)[7]198-199

吴、王、烝均为大姓,男子吴主与其子杀害了乡佐周原,王傅、烝于、烝尊三人为共犯,且“桀黠尤无状”,使地方官吏多次逐捕不得。

另一枚简牍记载如下:

君教若。

兼左贼史英、助史寿白:阳马亭长种言掩捕小盗男子刘郎所有奴吉、官,官以矛刺种,种以所持刀斫官,创三所,官以格辜物故,吉捕得毄亭。丞优、兼掾重议,属功曹辟(?)。行丞事,兼贼曹掾、史各一人迎取吉,并诊官死,得,吏便(2010CWJ1 ③:261-18)[11]195-196

阳马亭长董种,抓捕小盗吉与官,二人系男子刘郎的奴仆。面对抓捕,官以矛刺董种,董种亦持刀还击,将官砍伤,致其死亡,仅将吉抓捕归案。可见,大姓奴仆不仅行偷盗之事,面对官府抓捕仍以武力相抗,足见其胆大妄为。

五一广场简牍中还出现了一起典型的宗族报复事件,涉及黄、王二姓①已有诸多学者对此进行了探讨,参见李均明《东汉木牍所见一桩未遂报复案》(《简牍学研究》2014 年第1 期)、王子今《长沙五一广场出土待事掾王纯白事木牍考议》(《简帛》2014 年第1 期)、郭文德《血亲复仇抑或豪强欺法?——五一广场CWJ1 ③:169 号东汉木牍考论》(载黎明钊等编《东汉的法律、行政与社会——长沙五一广场东汉简牍探索》,香港三联书店2019 年版)。。经过大致如下:男子黄胡先将男子左建杀死,后又与贼人郭幽等强行盗取女子王绥之牛。作为待事掾的王纯执行公务时,与黄胡、郭幽发生械斗,将其格杀。不久之后,王纯遭到黄姓族人报复,黄胡的同产兄弟黄宗、黄禹召集另外两名不知姓名的男子,躲在王纯对门李平的家中,欲将王纯袭杀。幸得李平提前告知,王纯才有所准备,令其弟之子回家取刀自救,虽躲过一劫,但心有余悸,仍担心黄姓族人加害其家人。王纯秉公办事,将罪有应得的黄胡格杀,而黄姓族人却胆大妄为,公然纠集族内、族外势力挟私报复,足见黄姓在长沙地区势力之大。

综上分析,东汉时期长沙大姓在本地拥有一定实力。他们家资不菲、蓄养奴仆,并积极参与乡里选举,有的大姓族人则肆意妄为,频频参与盗窃、抢劫、械斗、杀人,甚至与官府公然对抗。

三 简牍所见地方大姓与基层治理

为了加强地方社会控制,汉代地方行政制度规定,郡县长官一定要用他郡之人,但其属吏则一定要用本郡县人。如此一来,长官对属吏虽有自行征辟的控制权,但不能任用私人,而属吏虽自治本乡,但必须绝对服从长官命令[15]68。同时,为了加强基层社会控制,汉代沿袭并不断完善旧制,设置亭长、啬夫、游徼等基层乡官,协助郡县长官维护基层社会的稳定。然而郡县属吏及基层乡官很少来自普通百姓,往往都是地方社会具有影响力的大姓族人[16]。

五一广场简牍的出土,有利于我们对东汉长沙地区属吏、乡官的任职情况进行深入探讨。现将其中姓氏明确的属吏、乡官加以统计,详见表2。

表2 五一广场简牍所见属吏、乡官姓氏分布

经统计,简牍中姓氏明确的属吏、乡官共计251 人,包含69 姓,平均每姓3.6 人,其中14 个地方大姓共计158 人,平均每姓11.3 人。结合长沙地区其他简牍,笔者进一步考察大姓族人担任属吏的情况。《长沙尚德街东汉简牍》中姓氏明确的属吏、乡官仅有1 人,为胡姓[17]234。《长沙东牌楼东汉简牍》中姓氏明确的属吏亦不多见,仅有5 人,其中包括主录掾黄章[18]75、东部劝农邮亭掾周安[18]71、陈姓掾吏[18]90、刘姓五官掾[18]75。可见,胡、黄、周、陈、刘等大姓担任属吏的频率较高,由此可推测,东汉长沙地区的属吏、乡官主要由地方大姓担任。

另外,笔者分别对各职务的姓氏分布进行考察,发现部分职务存在由同一姓氏频繁担任的情况。例如,陈姓共有两名户曹史:一为陈就,活动时间为永初五年(111)三月[4]175;一为陈躬,活动时间为永初五年七月[19]。二人在职时间仅相差数月,或许存在职务承袭的关系。又如,王姓共有两名待事掾:一为王纯,活动时间为延平元年(106)四月[4]142;一为王伦,活动时间为永初元年(107)正月[4]155。二人在职时间相差亦不到1 年。乡官的任职同样存在类似情况,例如,简牍中共有7 位王姓族人担任亭长,4 位张姓族人担任小伍长,4 位李姓族人担任游徼。笔者认为此现象并非巧合,不排除地方大姓有垄断某些职位的可能。

郡县属吏、基层乡官主要由地方大姓充任,其原因有二。

一方面,强宗大姓势力强大,朝廷需给予其一定地位加以笼络。《汉书》中有诸多大姓为乱之例。例如,西汉时期颍川郡大姓“原、褚宗族横恣,宾客犯为盗贼,前二千石莫能禽制”[20]760,东海大豪“许仲孙为奸猾,乱吏治,郡中苦之。二千石欲捕者,辄以力势变诈自解,终莫能制”[20]763,因此,当时流传着“宁负二千石,无负豪大家”[20]898之语。东汉时期,宗族势力更为强大,轻则藐视朝廷,不予合作,重则拥兵自重,不服约束,甚至驱逐长吏,控制郡县,成为一方割据势力[16]。长沙地区同样有类似CWJ1 ③:135 号简中奴仆较多的豪族。由前文可知,五一广场简牍中盗贼、杀人贼亦主要为地方大姓,黄姓更是公然报复正当执法的掾吏。可见,东汉时期长沙大姓在本地具有一定影响,如不加以安抚可能成为乡里社会的不安因素。

另一方面,朝廷允许地方长官自行征辟掾吏、任命基层乡官,其根本目的在于加强地方社会控制,如能妥善利用强宗大族的声望,让其加以协助,能更好地推动地方治理。例如,西汉时期颍川郡“多豪强”,韩延寿到任后欲改易风俗,教以礼让,但“恐百姓不从”,于是“召郡中长老为乡里所信向者数十人,设酒具食,亲与相对,接以礼意”,在得到“郡中长老”的协助后,百姓“遵用其教”,继任者黄霸亦“因其迹而大治”[20]763。韩延寿治理颍川,是地方官员与强宗大族携手合作,实现地方大治的典型案例。由简牍可知,东汉时期长沙地区的社会秩序尚不稳定,存在大量盗窃、抢劫、争斗、杀人案件,传世文献对长沙地区的蛮贼叛乱亦多有记载。另外,东汉时期长沙地区存在大量外来人口,包括脱籍流民和寄居客民,需要人手将其登记造册,并加以管控[21],而熟悉本地情形、具备一定实力的豪族大姓则是担此重任的最佳选择。

贼曹是负责地方治安的重要基层行政机构,其属吏包括贼捕掾、贼曹掾等,主要职责为抓捕盗贼。五一广场简牍中共有31 个姓氏明确的贼捕掾、贼曹掾等,包含23 个姓,其中人数较多者均为大姓,分别为黄姓5 人、王姓3 人、张姓2 人,仅此三姓便占到总数的近三分之一,李、周、胡、陈、烝、邓、番等大姓,亦有族人充任。除贼曹属吏外,待事掾同样负有逐捕、拷问罪犯的职责,与贼曹属吏相互配合,共同维持地方社会治安[22]。五一广场简牍中共有15 个姓氏明确的待事掾,包含12 个姓,人数较多者亦为大姓,分别为王姓2 人、陈姓2 人、周姓2 人,仅此三姓便超过总数的三分之一,李、张、邓等大姓亦有族人充任。可见,贼捕掾、待事掾等与地方社会治安息息相关的重要掾吏主要由大姓充任。

由简牍可知,不少大姓族人在担任属吏后能恪尽职守,为维持地方社会治安作出努力。例如,前文提及的待事掾王纯即因秉公执法,格杀贼人郭幽、黄胡,而遭到黄氏族人的报复。又如,待事掾邓祉押解杀人贼区琴前往醴陵[7]173、守史陈汎捕杀劫人贼周冯[14]140,都表明大姓掾吏为维护本地治安作出了贡献。然而,也有不少地方大姓在担任属吏后不守法度。例如,大姓掾吏张雄担任贼曹掾的要职,却玩忽职守,明知驿卒李崇为案件的重要证人,而“不以征逮为意”,即不认真执法,未能招来证人,构成“不承用诏书”之罪。又如,大姓属吏刘宫与另一属吏朱宏为左仓曹史,负责管理粮仓,诏书明令“不得糜谷作酒”,二人却会同张石、刘得等人酿酒牟利,同样触犯“不承用诏书”之罪①以上两案的详细分析,参见李均明《长沙五一广场东汉简牍所见职务犯罪探究》(《郑州大学学报》2019 年第5 期)。。

有的大姓属吏则滥用职权、徇私舞弊,有简牍记载如下:

君教若。

左贼史迁、兼史修白:前却,待事掾陈盛、史烝彪实核:兼贼曹掾周勤,受番使、烝霸、陈倚等钱、布、犬、酒,强奸无卫女弟,告奸诈。今盛、彪书言:使、倚、霸等与劫人贼番许有亲,勤与守史相奉、邓宠俱解谢勋舍,诡课:使、霸等勤□,受霸、倚、使等钱、布、犬、酒,勤不□□□烝□□□□□□(2010CWJ1 ③:266-180)[13]144

大姓掾吏周勤担任贼曹掾的要职,却利用职务之便徇私枉法,收受番使、烝霸、陈倚等人的贿赂,意欲包庇与其有亲属关系的劫人贼番许。

此外,有的大姓属吏触犯律法后畏罪潜逃。例如,李岑、区庐等大姓属吏先因“各持官印去署”而获罪,后又畏罪逃亡,被定为“数罪”[7]194。

综上分析,长沙地方大姓对于基层社会治理具有重要影响,大多属吏、乡官均由其充任,尤其是与社会治安密切相关的贼捕掾、待事掾等职务,更是主要由大姓担任,部分职务还可能存在家族承袭的情况。不少大姓掾吏能够勤于任事,为维系社会治安起到积极作用,然而亦有不少大姓掾吏目无法纪,或行事不端,或知法犯法。

四 余论

长沙大姓在本地具备一定实力,能对基层社会产生重要影响,但也需看到,其影响力较之中原豪族仍有一定差距。司马迁曾言:“江、淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”[23]754这说明汉代江南地区在经济上较之中原地区相对落后,社会贫富差距较小。从五一广场简牍中可知,即便是富裕之家,其奴仆亦不过数人。有学者指出,受地域环境和社会经济发展水平的制约,江南豪族的社会政治影响力远不及关东、关中豪族显著,其影响仅及当地郡县和乡里[24]。结合五一广场简牍与传世文献对长沙大姓进行分析,亦可得到印证,尽管其在地方社会实力强大,但尚难以像中原豪族一样对中央王朝产生重要影响。

——以里耶秦简为中心