望而知之:“ 气色”概念史中的语义变迁与医学思想

姜 姗 张大庆

(1. 北京协和医学院 人文和社会科学学院,北京 100730; 2. 北京大学 医学人文学院,北京 100191)

0 引 言

【1】“ 从外表看,您最多七十来岁,而且,气色、精神好健旺啊!”(1)文中语料皆出自北京大学中国语言学研究中心的CCL语料库。

——《 人民日报》1993年11月

【2】好容易捱到家中,母亲见她气色不好,忙问怎么回事?

——《 作家文摘》1993年

几乎每个中国人,见到如上两段语料中的“ 气色”一词,都可直接了然其义。虽然在两个语境中,“ 气色”的具体意味有微妙的不同,但大体都是指心绪、健康状况在面部的反映。当代汉语中,常以好坏评价人的气色。好的气色,就象征着良好的健康状况、平稳的心情;反之,坏的气色,暗示了承受疾病之苦,或遭遇不良事件的可能。气色对观看者来说,就成了显现一个人身体状况的“ 指针”。但这一现象是如何发生的?

20世纪60年代,德国历史学家科塞雷克(Reinhart Koselleck,1923—2006)开拓了“ 概念史”的研究学派,逐渐融合了历史学的文化学、语言学转向。[1]随着概念史在历史学领域的时兴,国内学者在固有学术传统上,结合新理论进行了诸多尝试。但对于“ 气色”这般古代医学概念、渐入日用话语者少有关注。基于此,本文从“ 气色”在当前习用语境与现象向前追溯,借由“ 气色”的概念演变探察其背后的观念与文化变迁。

有关“ 气色”何以如此演化的问题进行进一步拆解,则包含着两个子问题:

其一,表达健康和疾病的征象,人们为什么会选择“ 气色”而不是其他语词?对于这一问题的回答,需要追溯“ 气色”与健康或疾病有着怎样的渊源,又如何与医学话语产生关联。因此下文将在古代医籍文献中,寻找“ 气色”的踪迹。

其二,“ 气色”一词在汉语的发展中,曾有多重义项,最后为何凝缩为与健康、疾病关联这一层含义?从古代汉语的语义源流出发,在古今非医籍文本中,梳理“ 气色”内涵演变过程,也许可以对此作答。

但无论古代汉语还是现当代汉语,“ 气色”的运用都已然经历了双音节化,若想将它衍生的多种义项分析透彻,还要究其根本,从构词中“ 气”与“ 色”作为独立语素时谈起。

1 “ 气者,生之元也”

“ 气”的概念本身在中国古代思想史上就存在诸多义项。早期的气来源于远古对风、雨、土壤的崇拜、信仰,和中国长久的农耕社会形态相关。[2]具象化的含义从其曾用的多样字形就可显现,如“ 氣”与烹煮食物的关联,“”与燃火烟气的关系等;至于抽象化的含义,以“ 气一元论”为轴心在历时历代展开的诸多讨论而引申的微妙义项不计其数。其中“ 气”与中国古代医学思想的联系在汉以前的简帛医书时代就已扎下根基,而至后来的集大成者《 黄帝内经》中,仅与针灸相关的“ 气”的不同细微含义就多至12个。[3]《 康熙字典》中汇集历代不同典籍中出现的“ 气”与“ 氣”的29种不同用法。气的这两种写法虽今天看来无以别之,但古意却有差异。

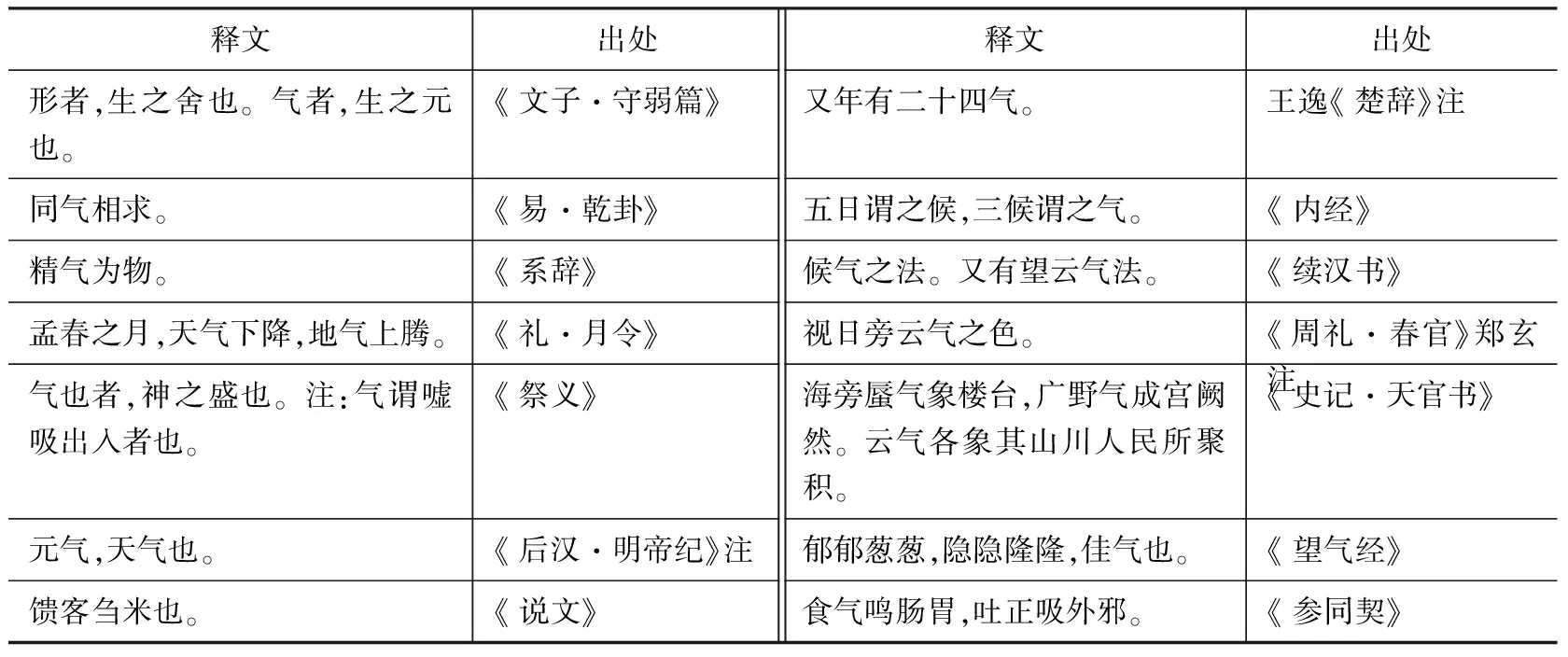

汇总《 康熙字典》中“ 气”的释义,除却其中他字的通假用法,如表1所示[4]。

表1 《 康熙字典》中“ 气”的释义

续表1

概括表1释文,“ 气”的义项主要包括以下14项:(1)云息;(2)与火相关的气(烟气);(3)呼吸;(4)生命根本;(5)性、质;(6)神的外显;(7)自然精微;(8)五行之气;(9)外在病邪;(10)六气;(11)节气;(12)时间单位;(13)海市蜃楼;(14)食糜。

其中,与生命和身体现象相关的义项有“ 呼吸”、“ 生命根本”、“ 神的外显”、“ 食糜”。为《 康熙字典》所收录,则此类释义至少在古汉语的发展中,应属较常用义项;且文本的选用,除《 黄帝内经·素问》,都属于非医籍文本。也就是说,古汉语中习用“ 气”表示呼吸、生命之本源、生命征象、饮食化生等与人体相关的现象,可视之为生命活动的外在指征。

2 “ 色,颜气也”

古汉语“ 色”的义项相对简单。《 康熙字典》援引了历代文献“ 色”的不同用法,释义详密,但语义上有一定重叠。排除完全相同的释义后,包括如表2的13种释义([4],983页)。

表2 《 康熙字典》中“ 色”的释义

概括表2释文,“ 色”主要有以下7种义项:(1)面部表情、神态;(2)相貌;(3)颜色;(4)女子美色,色欲;(5)自然景象;(6)气派(形容车马行进);(7)釉料(“ 祕色”)。

从上述“ 色”的义项可以看出,暂不论所关联的是人或物,总体都是指向肉眼可察的外显形貌,且部分语境中尤其以对比强调其外在彰显性。诸义项中直接与人体相关的,有“ 面部表情、神态”、“ 相貌”、“ 女子美色,色欲”等。而《 康熙字典》释文中,“ 颜气”和“ 惊貌”都是指表情、神情,“ 色容庄”是融合了神情与样貌的涵义,“ 女色”则是更偏于样貌。

值得注意的是,关乎身体的“ 色”,都集中在对面部的描摹。无论强调神情抑或妆容,都是对脸部的代指。相对而言,上文中总结的“ 气”则偏指生命本源、内在的不可见的精微,即便是气息或食气,也都是隐含于内的。有学者分析二者的关系,称“ 色为苗,气为根;色在外,气在里。气无色不验,色无气不灵,望根先看苗,看苗目的是望根”[5],揭示了其内外对立的关系。这种含义的对比,为后面“ 气”与“ 色”连用的讨论提供了很好的铺垫;两者所指身体内外的反向,也暗示了为何最终“ 气色”能成为健康判断的指征。

3 “ 气色”与古代医籍中的望诊

科塞雷克对于概念史研究提出,“ 要去定义这个概念的第一步就是要进行‘共时性分析’”,再将其从共时性的脉络中分离,导入历时性进程。[1]“ 气色”与医学的密切关联使其具有医学的特定语言范畴,而由于汉语自身的古今文本转化的明显阶段性,使古代文本更凸显了一脉相承的解释体系。因此,要解决为何选用“ 气色”来作为健康与疾病的指针的问题,首先需梳理它在古代医学文本中如何与医学、健康、疾病发生关联;回顾其作为复合词的使用开始,观察它在古代医籍文本中的语义情况。

3.1 “ 气色”在古代医籍中的义项

根据现存文献,“ 气色”最早见于《 黄帝内经·素问》。但严格地说,《 黄帝内经》中的“ 气色”并非作为整体含义出现。《 素问·玉机真藏论》言:

【3】凡治病,察其形气色泽,脉之盛衰,病之新故,乃治之无后其时。[6]

根据语境可知,此处“ 气色”,实为前后文中“ 形”、“ 气”、“ 色”、“ 泽”并列时的偶然连接。

“ 气色”真正以复合词使用始于东汉张仲景的《 金匮要略方论·脏腑经络先后病脉证第一》:

【4】问曰:病人有气色见于面部,愿闻其说。师曰:鼻头色青,腹中痛,苦冷者死(一云腹中冷苦痛者死)。鼻头色微黑者,有水气;色黄者,胸上有寒;色白者,亡血也。设微赤非时者死。其目正圆者痉,不治。又色青为痛,色黑为劳,色赤为风,色黄者便难,色鲜明者有留饮。[7]

这段内容是关于望诊法的指标,所问即病人面部气色的具体内容。回答中基本都是以面部呈现颜色而判断内部有何疾患,可见初始虽言“ 气色”但实际是偏义了“ 色”的内涵。但可以看出,从《 黄帝内经》至《 金匮要略方论》,“ 气色”逐渐经历了词汇化过程,体现出作为词汇的黏着特征。[8]

后世的医书中,“ 气色”的使用逐渐频繁,常作为望诊的指征,与其他诊法配合运用。笔者通过在民国以前200种主要中医、针灸医籍文献的数据中检索,“ 气色”的使用有近200处。根据其所在语境分析,概有5种义项,分别为:

(1)面部或其他部位的征象特征;

(2)内在病痛的面部表现;

(3)五行气色,对应于五脏六腑;

(4)植物药的形态性状颜色;

(5)兵法气色,即兵势。

其中前三项与人体相关,且都是对面部呈现状况的描述。义项(1)较中性地概括反映于面部的色泽和状态。如《 千金翼方·色脉·诊气色法第一》中:

【5】夫为医者虽善于脉候,而不知察于气色者,终为未尽要妙也。故曰:上医察色,次医听声,下医脉候。是知人有盛衰,其色先见于面部,所以善为医者,必须明于五色,乃可决生死,定狐疑。故立候气之法冠其篇首焉。[9]

义项(2)所指内容则更明确为疾病反映于面部的病态特征,提示所受病邪的部位、性质等。前文提及出自《 金匮要略方论》的“ 气色”即属此类。而义项(3)明显与五行学说相关联。如《 黄帝内经太素·阴阳·阴阳大论》“ 观权衡规矩,而知病所在”杨上善(585—670)注:

【6】面部有五藏六府五行气色,观乎即知病在何藏府也,此谓察色而知也。[10]

“ 五行气色”在古医籍中多是与五脏、六腑对应,即通过外观气色,结合五行生克理论,推断在内脏腑状况。在《 周礼·天官·疾医》即有“ 以五气、五声、五色,视其死生”的记载,郑玄注言:“ 五气,五脏所出气也……五色,面貌青赤黄白黑也”。[11]虽然《 周礼》非医籍,但此节为医论,依然可见彼时“ 气”当指在内脏腑之气(或功能状态),“ 色”为可见的面部特征。医学文本中的“ 五行气色”之说虽将“ 气”与“ 色”合一而用,但从经文中对5种“ 气色”诊察具体内容的叙述,仍能看出部分“ 五行气色”实只论“ 色”而未言“ 气”;也有将“ 气”与“ 色”拆解,分别指向不同的诊察内容。如下述《 幼幼新书·察形色治病第九》中的五脏诊色:

【7】虚实之状,不拘肥瘠,系乎气色。有肥而气怯,瘠而气壮。怯则色软,壮则色盛。由此观之,五脏之色皆见于面。肝青,心赤,肺白,脾黄,肾黑。[12]

此时的“ 气色”,很明确是察“ 气”与望“ 色”的合成,“ 气”有怯壮之别,应是由喘息语声等体征判断的身体壮弱情况;而“ 色”有软盛之分,已不完全是面部色泽,更有身体样貌的辅证;其后又言五脏色于面,则属五行五色的说理。后世有学者提出面部气色望诊[5],也属于此类用法,即对身体状态中“ 气”与“ 色”的分述。

总体来说,在古代医籍中,“ 气色”主要作为诊断依据来陈述,语义较松散,分合不定,更多情况下偏指“ 色”的内涵。为何“ 气色”多在论“ 色”?如前所述,“ 气”是对在内脏腑精气盛衰的描述,“ 色”为“ 气之华”,即外显的可见征象,通过望诊来察“ 气色”时,直接获知的必然是“ 色”的状况,在文献中则表述为对各类可见特征的描述;至于内在的“ 气”,是通过“ 色”的特点推演而得的。可以说,在“ 气色”的复合表述中,二者有着诊查“ 对象”与诊断“ 目的”的区别和联系。古代中医理论中类似的表述还有“ 脉气”,所诊的是“ 脉”,通过推演而了解“ 气”的盛衰。

3.2 “ 气色”的搭配、部位、形容

仅宏观了解“ 气色”在古医籍中出现过哪些语义,尚不足以直接推断后世选用“ 气色”作为健康判断标准的原因。因此,需要结合更丰富的语境,进一步详细分析古医籍中“ 气色”的用法。

其一,古代医家如何了察“ 气色”?

作为习用于俗语中的身体状况判断指征,需要易于了察、直观鲜明。因此,笔者首先考察古人把握、判断“ 气色”的途径。民国以前医籍中与“ 气色”搭配使用的动词包括“ 观”、“ 察”、“ 视”、“ 审”、“ 看”,基本都是对肉眼观察的形容。由此可知,“ 气色”作为望诊的对象,几乎是医家接诊病人首先获取的信息。此外,在论述顺序上,“ 气色”也往往是诊断各项指征中首先出现的内容。这种直观性应是它成为判断健康指针的原因之一。

其二,看气色是为了知道什么?

这一问题也就是气色的本质是什么、为什么要看气色。早在《 黄帝内经·素问·脉要精微论》中,即有“ 夫精明五色者,气之华也”([6],68页)的论述,即在外的“ 色”为内在之“ 气”的彰显。《 景岳全书·圣集·外科钤》有一段关于“ 气色”的解释亦是此意:

【8】马益卿《 痈疽论》曰:人有四肢五脏,一觉一寐,呼吸吐纳,精气往来,流而为营卫,畅而为气色,发而为声音,阳用其形,阴用其精,此人之常数所同也。[13]

这是有关维持人体生命的各项要素的解析。“ 四肢五脏”是身形,“ 一觉一寐”是周期,“ 呼吸吐纳”则是重要的生理过程,而内在生命之精微即是“ 精气”,可以看出论述顺序是由外向内、由浅入深。精气的运行有不同去向,其中“ 流而为营卫”、“ 畅而为气色”与“ 发而为声音”并列,种种物质与外显之象都是精气所化,这三者也都是诊断所依循的根据。“ 流而为营卫”,即精气所化营卫之气循行于经脉,可通过脉诊探察;“ 畅而为气色”,即精气外显发扬于面部就是所谓的气色,可通过望诊获知;“ 发而为声音”即是发散为言语气息的声响,可通过闻诊判断。由此可见,古代医家认为,气色的状态意味着内在精气的盛衰;精气作为人身的元基,决定了身体的整体状况。由此,气色与脉象、声音,都曾作为判定健康状况的依据。

其三,在哪些部位察气色?

现在谈及“ 气色”,多泛指面部的气色。但古代观颜面气色,比今天更细微,不同部位都被认为与特定脏腑或形体相关联。如《 灵枢·五色》中将面部划分不同的区域,分别对应肺、心、肝、肩、臂等24个脏腑、肢节,并对不同色泽有相应的病症解说。[14]古医籍中还有其他更为局部的、受到特别重视的观气色部位,包括“ 眉间气色”、“ 明堂气色”、“ 印堂气色”等。其中,眉间与印堂是相似的位置,而明堂是指鼻部。前文《 金匮要略方论》中(例【 4】)有关“ 病人有气色见于面部”的发问,所答皆是“ 鼻头”之色,意即在于此。此外,诸多医籍都涉及了一类特殊的望气色部位——“ 瞳内气色”(亦称“ 空中气色”,即孔中),属于诊断目疾的方法之一,所诊也不仅限于目内的颜色,而是清浊、昏蒙(朦)等状态。此亦可证明,“ 气色”的内涵在部分语境中,并未产生向“ 色”的偏义,而具有对整体样貌态势的概括作用。

其四,对气色都有怎样的形容?

现代汉语中对气色的判定常用好坏形容,但古医籍中的描述更为丰富。气色的形容方式使我们进一步理解望气色的关注点,更是今天日常中判断气色好坏的依据由来。

对气色的形容中有一部分是专门针对瞳内气色的描述,如“ 清浊”、“ 昏蒙(朦)”、“ 干涩”等,与本题关联不大。其他对面部气色的描述有神情、质地、光泽、面部颜色、抽象诊断等5类,此时的“ 气色”,则分别指向这5种不同内容。

形容神情的有:“ 精明”、“ 虚弱”、“ 快”、“ 凝滞”。这些形容实际已不完全是简单地观看所能把握的特征,而是对心理状态、精神状态的描摹,说明在古代医籍语言中,“ 气色”已经可以作为对心理、心情状态的概称,而不仅指身体上的健康状况。

形容质地的有:“ 浮润”、“ 光润”、“ 清粗”。这些描述主要针对面部皮肤的润泽程度、纹理的精粗等特征,是对面部细节的查看,一般认为纹理致密、皮肤润泽为健康指征。

形容光泽的有:“ 明莹”、“ 惨暗”。对光泽的形容与上述质地有所交叠,如“ 光润”既指皮肤润泽,也有光亮的含义。“ 明”、“ 暗”主要用以描述肤色的光亮,继而反映身体是否健康。

形容颜色的有:“ 苍苍”、“ (青)黑”、“ 白”、“ 红赤鲜碧”。颜色描述是最直观和易于理解的。有趣的是,古医籍用以形容面部的颜色十分丰富,很多在今天看来几乎不可能出现在皮肤上。究其原因大概一方面因于对颜色的理解有所不同,另一方面也是对浅淡透出的色彩的夸大描摹,以便于指导临床上的判断。当然,也不乏其中有基于五行生克理论的非经验性论述。

用于抽象诊断的有:“ 逆顺”、“ 外脱”。对气色抽象的形容不能直观判断,需要一定的推理或感受。“ 逆顺”多是与病性、病程的比较而知。所谓“ 顺”即气色与病性相一致,“ 逆”则相反;“ 顺”则预后较好、病情较轻,“ 逆”则相对深重,病势恶劣。“ 外脱”语出《 黄帝内经灵枢集注·终始第九》[15],是对少阴脉绝之症的描述,此时的“ 气色”已不单纯是对肤质的描述,而隐含了整体神色、精神、样貌等,实为结合病程而概括的特征。

其五,在诊察气色时,还一并诊察哪些其他内容?这些内容又为什么没成为后世俗语沿用的判断健康的指征?

多数情况下,“ 气色”一词在古医籍中是独立出现的,但也有与其他身体部位或诊断内容并列的情况。此时“ 气”与“ 色”相对割离,而不再是紧密的复合用法。这些用法包括“ 神气色”、“ 气色皮毛”、“ 形气色脉”、“ 血气色脉”,其中“ 神”、“ 皮”、“ 毛”、“ 形”、“ 脉”、“ 血”等,是并称的其他要素。“ 神”是意识的根基,也是精神的体现,而如前文所言,“ 气色”本身也具有代表心理、精神状态的用法,因此与“ 神”的这一内涵是重合的。“ 气色皮毛”的表达,则是对由内向外的人体结构的并称,而皮毛在实际诊断中,相比其他较少作为参考指征;从汉语俗语“ 知其皮毛”就可感受到,皮毛多用于象征浅表的意涵。“ 形”与“ 脉”和“ 气”、“ 色”并称的时候,宜拆分理解。其中,“ 形”与“ 色”实属同一层次,属偏于外的表象;相对来说,“ 脉”与“ 气”则属内。两者并称,一般用于说明诊断时多法并用,内外兼顾,但“ 形”是大体身形,且相对稳定,更适合说明体质特征而非健康状况,“ 脉”则需专业诊察而知,也不能作为直观健康状态的象征。最后“ 血气色脉”是与“ 形气色脉”有关的另一并列用法,属于对中医人体构成和生理机能的简单概括,与诊断要素并无直接关联。上述古代医籍中存在的并称现象,呈现了古汉语中曾作为与气色相当的其他判断标准,通过对比分析,就更能理解他们在后世语言中未被保留下来作为指代健康状态称谓的原因。

综上所述,“ 气色”在古代医籍中是常用的诊断要素,语义丰富,使用语境灵活,基本是对身体内在状况显露于面部征象的代称;但对其进行更细微的义项分析发现,“ 气色”的内涵偏重于精神、光泽、颜色、皮肤质地等方面。这些论证基本回答了为什么人们会选择“ 气色”而不是其他词语作为健康疾病的“ 指针”的问题。

由于限定了文本分析的范围在古代医籍文献,所看到的必定是“ 气色”与疾病、健康、身体密切相关的用法,佐证了“ 气色”自古即有反映于面部的健康征象的内涵,并明确了具体反映的内容。但医籍文本并不能代表古代汉语的全貌,接下来将医学中的“ 气色”概念史片段置于更宏大的古代文献范畴中,了解“ 气色”关乎健康的义项在非医籍文献中,被保留了什么,放弃了什么,又添增了哪些其他内涵,能更进一步全面呈现“ 气色”语词变迁史,及其在古汉语中的表达张力。

4 古代非医文本中“ 气色”语义变迁与多样化

“ 气色”的多义性和灵活性在古代医籍中已有体现,但多是与身体直接关联的义项。当代汉语中的“ 气色”虽然也仅与身体相关,但不能忽视的是,“ 气色”曾在汉语变迁中有过诸多其他内涵。不深入分析这些义项,以及他们的出现和消失的历史,就无以全面观看“ 气色”的语义分合过程,也就不能透彻回答今天为何以“ 气色”代称身体状况。

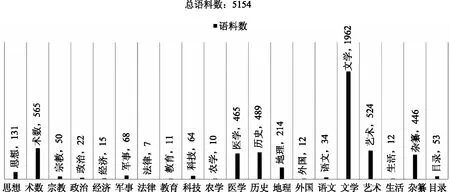

为宏观呈现“ 气色”在古汉语中运用的情况,本研究首先选用“ 中国基本古籍库”,以较为全面的语料数据呈现“ 气色”一词在不同内容类目的古籍文本中出现的频次(图1)。

图1 “ 气色”在古籍不同内容类目语料频次

从图1中数据可以看出,“ 气色”在古籍中已不仅限于医学的术语,而广泛渗透进其他领域的文本中。尽管文学类文本在古汉语中理应占数量为多,但从“ 气色”在文学类语料中的大量使用,仍可看出其在通用话语中的普遍性。当然,这一统计还不足以说明“ 气色”在每一语境中具体含义究竟为何,因为存在诸多“ 气色”的语词含义和语境内容相左的情况。

因此,为了实现对每一语料中“ 气色”本身具体语义的分析,并观察其在古汉语中不同义项的使用比例,我们选用北京大学CCL(中国语言学研究中心)语料库缩窄语料的体量,以使“ 气色”的古代非医籍使用情况得到初步呈现。该语料库中收录现代汉语语料12亿字节,古代汉语语料近4亿字节[16],能基本勾勒出“ 气色”在古今汉语中的义项演变过程,且便于进行对比分析。该语料库将汉语语料进行了古今划分,其所界定时段与本研究所欲反映的时段吻合。其中,古代汉语与现代汉语属于语体界定,即将文言语体划归为古代汉语;而现代汉语与当代汉语又进行了时段的划分,即“ 1949年之前的语料为‘现代’语料,1949年之后的为‘当代’语料”。[16]在古代汉语语料中,虽有“ 民国”时段,与现代汉语语料时间有所重合,但仍有语体之别。因此,本研究对古代汉语中“ 气色”的检索,仍包括民国期间的古汉语语体文本。

“ 气色”在古汉语中的运用始于西周托名姜尚的《 六韬·兵征》:

【9】凡攻城围邑,城之气色如死灰,城可屠;城之气出而北,城可克;城之气出而西,城可降;城之气出而南,城不可拔;城之气出而东,城不可攻;城之气出而复入,城主逃北;城之气出而覆我军之上,军必病;城之气出高而无所止,用兵长久。[17]

此处“ 气色”使用的语境,是论说在攻城围邑之先,通过观察城上空所呈现的样貌,预判城内不能得见的实际状况,颇似诊病之时的望“ 气色”原理。该文献时代之久远,致使我们可推出这样的认知:“ 气色”一词,最初在医籍与非医籍中应是并行运用、发展的,甚至存在医籍向非医籍文献借用的可能。但是,从准确的义项上看,它们彼此之间并非直接关联。

检索民国以前的古汉语,“ 气色”共出现约243处。笔者分析不同语境下的“ 气色”内涵,共有不同义项7种(表3)。

表3 “ 气色”在古汉语的义项与例文

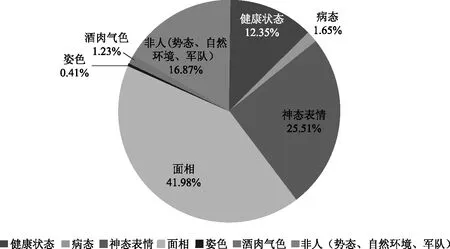

基于243处“ 气色”的用法,上述各义项的使用频率在其中的比例如图2所示。其中,义项频率最高的是“ 面相”的含义,其次为“ 神态表情”,再次为“ 非人”类的描述,表示“ 健康状态”的居于第4位。

图2 “ 气色”义项在古代汉语中的比例

由此,大致可以看出,“ 气色”在古代通俗用语中,其语义大多偏于推断命数、象征情绪和心理状态等,而语义直接和健康相关的早期文献,多是直接引用医籍文本内容。至北宋类书《 太平广记》中,“ 气色”开始脱离医籍文献,独立作为表示身体健康状况的指针。如第195卷载:

【17】“ 尹骨相无道气,非可遽授,别日更相顾也。”揖黎而入。黎归,气色如病。临镜,方觉须剃落寸余。[25]

但即便此处,也已不是单纯指征身体健康状态,而兼有心绪成分。由于《 太平广记》之前的古代散文中未见独立的表示健康状态的义项,因而推知“ 气色”的这一用法是由医学文献渐渐影响古汉语口语,继而逐步进入到书面语言。换言之,其用法根本的来源,应是古医籍文献。

上述各义项中,与身心健康相关联的,有“ 健康状态”、“ 病态”、“ 神态表情”3种;“ 气色”的“ 面相”之义,遍布古代汉语,甚至现代汉语之中,由于其兼有医道的成分,故将其作为独立的用法进行比较分析;而其他义项都属于与医学无关的语义。基于这样的划分,以图3显示自战国至民国(古代语体)非医文本中的“ 气色”义项变迁情况。

图3 “ 气色”的医与非医义项在不同时代使用变迁

从图3看,“ 气色”的不同义项在古代汉语中的频率波动趋势是基本一致的,在北宋与明代呈现两次小的高潮,而清代是发展的高峰。这一特征与古代文本的发展特征有关,如北宋话本的兴起与明清小说文体的盛行,使记录日常对话语言的文本量增多。图3中,“ 气色”的“ 其他”类义项总体偏少,尤其是从清代至民国,几乎废弃了这一用法,推知其本身在古汉语中已非日常惯用表达。

“ 气色”表示“ 面相”与表示“ 健康相关”的义项,在古代汉语,尤其明清时期的使用频率很相似。为何会存在这种多义现象?这就要从相术与医术的关联性中寻找答案。

首先,相术本身并不仅限于相面,研究者统计分析,古代相术中有6大类,包括“ 相行走、相气色、相手足、相体型、相面貌和相声音”,并提出“ 相行走和相气色并不能算是真正意义上的相术或者说纯正的相术,是医术和识人之术掺入相术中或者说相术吸收了部分医术和识人之术的内容”。[26]从本研究来看,其实“ 气色”本身所具有的多义内涵使其亦能代指相面之术,因语料中内涵为“ 面相”的“ 气色”,其所相的结果也依然是福祸贵贱等命数;而“ 相气色”也属于对面部的观察,把握特征,对应于特定的结论,这与古代医学的望诊在方法路径上基本是一致的。

其次,在上文提到的望诊的“ 气色”中,有很多是指面部的颜色,且运用五行理论推演所患疾病。与之相似,诸多“ 相气色”的方法亦是依循五行理论的规律,如敦煌遗书P.3390号文本中关于占相面部气色的记载:面部各部位所发气色不同,关联不同的吉凶祸福,而所言“ 气色”,主要为“ 青、白、赤、黑、黄”之五色,还有一些辅助之色,作为吉凶征兆。[27]

由此,占面相“ 气色”与望诊“ 气色”在观察的方法、部位、理论依据上有诸多相似之处,因而共用“ 气色”代指查验的内容,亦非偶然。

综上,古代非医籍文献中,“ 气色”的使用逐渐频繁,并衍生出7种不同义项,其中与生命健康相关的包括“ 健康状态”、“ 病态”、“ 神态表情”等。仅从时代分布来看,非医籍似与医籍分别独立发展,不存在通俗文本向专业文本“ 借用”的情况。然而,通过深入分析与健康相关义项的文本,发现其早期实为对医学文本的直接引用,至北宋话本方独立出现。因此,古今“ 气色”与生命健康相关的内涵,应来源于医学文本对日常话语的影响。此外,随着语言的发展与变迁,“ 气色”的不常用义项被自然淘汰,而以“ 健康相关”和“ 面相”两种义项为主要用法,这与二者自身的相似性有关。

至此,“ 气色”与健康和疾病判断的关联过程渐渐明晰:在现代汉语之前,其兼有身体的健康或疾病以及心理和情绪状况两个层面,基本铺垫了向当代汉语语义过渡的稳固基础。

5 “ 气色”的现代语义与概念史中的转折

“ 气色”在从古代汉语向现代汉语的过渡中,义项逐渐减缩;且因于思想的变革,虽然文字未变,字义却远非古代初衷。本文在观察现代汉语“ 气色”内涵发生了怎样的转变基础上,综合比较古今变化,尝试对“ 气色”概念史中的几次转折进行深入的分析,解释这些变化背后的动因。

5.1 “ 气色”在现代汉语中的义项脱落与凝固

“ 气色”在1990年版的《 汉语大词典》中的释义如下:

① 指人的面色,神态。

② 景色,景象。[28]

应该说,这个释义是较简单的。“ 面色”与“ 神态”并列,实包含了神情与身体健康两个层面的含义,而“ 景色”、“ 景象”不是对人的形容;释义中忽略了“ 气色”曾具有的“ 面相”内涵。至2007年第5版的《 现代汉语词典》,“ 气色”的释义仅剩一项:“人的精神和面色。(近来他的气色很好,满面红光。)”[29]《 现代汉语词典》的释义变化,涉及有关“ 气色”探赜的最后一问:何以“ 气色”最终仅仅表示身心状况在面部的反映,而成为健康与疾病的指征?

这一问题的答案,需从现代汉语中“ 气色”的使用情况开始探寻。有关汉语语料阶段的界定,本文沿袭前文汉语语料库的划分方式,即1949年之前属“ 现代汉语”,1949年之后为“ 当代汉语”。之所以如此,是因为在民国初期新文化运动影响下,汉语开始了从文言向白话的转型,而在这一转型期间,词语的义项相对灵活,并逐渐在日常用语和书面语中固定下来,因而可以直观汉语词汇由文言向当代汉语过渡的变化过程。现代汉语中的文学作品,既有对当时人们日常用语的记录,又属于相对固化且有广泛、深远影响的文字,因此本研究将其作为观察分析“ 气色”从现代汉语向当代汉语演变中语义变化的参照对象。

CCL现代汉语语料库中,“ 气色”共出现在46处文本中,涉及13位作家作品,时段为20世纪20年代至40年代。分析这些“ 气色”使用的语境,其内涵包括了上述古代汉语中的4种义项,并未衍生新的含义(表4)。

表4 “ 气色”在现代汉语的义项与例文

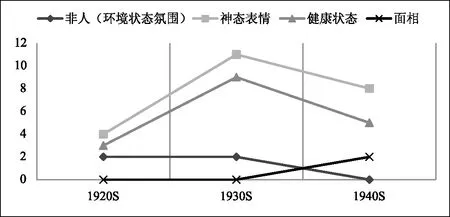

可以看到,古汉语中“ 气色”曾出现过的“ 病态”、“ 姿色”、“ 酒肉气色”3个义项被缩减,且这3种义项即便在古时也是非常用义项,吻合了语言进化的一般规律。对于现代汉语中“ 气色”的4种义项,笔者以年代为序统计了其使用的数量情况(图4)。图4的统计显示,“ 神态表情”的出现率最高,其次为“ 健康状态”,且这两种义项的运用相对频繁,尤其在20世纪30至40年代的文本中,已经占据比较稳固的优势;而“ 非人(环境状态氛围)”与“ 面相”的义项则使用较少。

图4 现代汉语“ 气色”4种义项使用情况

笔者进一步详细观察“ 非人”与“ 面相”义项的使用语境发现:“ 非人”义项在现代汉语中共出现过4处。其中,有2处是在20年代初期的文本中,大概还有文言用法的影响;另外2处则都是用于特定职业的专门语言。“ 面相”的义项共出现2处,且都有较鲜明的语境依托,即,语境中明显提示了此处“ 气色”是特别指面相,如表4中例【 21】。

由此可以看出,“ 非人(环境状态氛围)”与“ 面相”这两种义项,在现代汉语中已呈现出逐渐脱落的趋势。分析其原因,前者由于适用范围较窄,属于文言用法习惯而被淘汰;后者则因相术本身在社会中式微,加之意识形态影响,故逐渐销迹。

有趣的是,从频率上看,在现代汉语中,“ 气色”用指“ 神态表情”的情况多于指“ 健康状态”。笔者认为,这其中也蕴含了近代西方医学传入中国对语言习惯的影响,即,对于健康状况的衡量,已不限于传统中医的“ 望闻问切”,又出现了更多准确客观的指标,因而“ 气色”这种相对玄妙、难于客观描述的标准,似更适用于对心神状态的模糊描述。反之,也正是因为“ 气色”的模糊性,使它对心神面貌具有更强的解释和概括功能。无论如何,从语言发展的最终结果来看,这两种自民国时期即最常运用的“ 气色”义项,都在当代语言的演化中“ 幸存”,一直延续至今,成为汉语中常用的健康或疾病的指征。

5.2 “ 气色”概念史中的节点与发问

以上,是对“ 气色”的古今语义变迁进行的片段分析,即从早先作为单音节词的使用,到古代医籍、非医籍两类文本中的普遍化发展,再至现代汉语的语义缩减。从总体上看,“ 气色”既经历了构词的分合,又呈现出语义的由繁而简的过程。这固然符合汉语历时发展的一般规律,但仅此一言蔽之,并不能算是将概念置于社会思想背景下的“ 概念史”,也不能洞悉在这一变迁过程背后的诸多思想因素。而且,由于研究的出发点在于“ 医”,前文尤其关注的是“ 气色”与健康、疾病等内容的关联,对其整体尚缺乏深入分析。因此,作为本文的总括,亦是升华,以下在宏观回顾“ 气色”概念史发展脉络的基础上,就其中几个转折及其思想缘故进行略述。

节点一:“ 气色”的复合化。

“ 气色”使用的第一个显著转折点,是复合化形式的出现。早期“ 气”与“ 色”分别出现在不同内容的文本语境中。“ 气”的义项,多偏于指无形事物,并内含变化的特征;即便偶然出现对可见事物的形容(如前述“ 云息”、“ 海市蜃楼”等),也具有转瞬即逝的特点,重点在于变化、变动。而“ 色”则相对能够直接观察,从白描的色彩,到增加审美判断的意涵,皆指代肉眼可见的样貌。“ 气”与“ 色”作为单音节词,二者虽各有偏重,但都是对事物的特点描述。这样两个看似无关的词,是在怎样的机缘下出现复合化现象的呢?答案可以从有关的思想史中找寻。

《 周礼详解》卷5中有“ 五行运而为五气,发而为五声,章而为五色”的论述,是从更广的范畴解析了“ 气”的变化,及外显为“ 色”的关系。五行理论本身就是一个缜密的推演体系,此处“ 五气”为“ 运”而生,“ 五色”为“ 章”而得,可推知在古人的思想体系中,“ 气”与“ 色”当有同根同质的源头,为事物的不同侧面。此时的“ 气”与“ 色”,是相对并列的关系,而这种并列,奠定了二者复合化的第一层基础。有学者提出,在复合化过程中,“ 从音到义的过渡应是合理的假设,惟同义、近义并列复合与其说是‘语法’的,毋宁说是‘语义’的合成方式,因为并列复合导源于单音词的意义关联。”[34]因此,“ 气”与“ 色”在早期思想体系中的相并,也就成为促使“ 气色”作为复合词出现的重要根基。

节点二:“ 气色”的两次偏义。

“ 气色”在由并列的单音节词复合化之后,其语义的偏倾即逐渐发生。有学者提出,“ 就并列复合内部的语义联系而言,成分指涉不免于细致差异,往往就造成复合义偏向单一成分之义。西汉之前,复合义之偏向可能在第一成分。东汉似有改变,改变的动力是并列成分的定型。”[34]这一复合词语义偏倾的变化规律在“ 气色”的成型中也可见得,尤其对比前文已引述的例【 9】、【 4】两个文段,这种偏义的转向更是明显。两段文字虽所论内容迥异,结构却相似,都是通过观望“ 气色”之后,看到不同的样貌,而说明不同的问题。前例在首句出现观城之“ 气色”,其后全部为“ 城之气”,也就是说,“ 气色”在此实指“ 气”;后例首先发问观面部“ 气色”,其后全部为“ 鼻头色”,即“ 气色”在此实为“ 色”,且这种对“ 色”的偏义一直为后世文本的主要用法。这一改变,表象上,与汉语复合词汇从并列向偏正结构渐变的趋势相应;思想根源上,则与“ 气色”的语义内核固定化相伴随。

节点三:“ 气色”的定型与内核的明晰。

当古人的视野从自然转向自我,“ 气”与“ 色”这一并列组合的平衡逐渐被打破。在早期《 黄帝内经》文本中,二者尚留有一丝等同相并的踪迹,即望诊之“ 形气色泽”之说;然而在其他文段,以及后世医书中,“ 气”与“ 色”对人体构建意义的差别愈加明显。

《 素问·脉要精微论》有言:“ 夫精明五色者,气之华也。”([6],68页)即外显之形貌,为气的外在表现。又,以《 黄帝内经》、《 难经》等医经为原始的《 四诊抉微》中,有“ 夫气由脏发,色随气华”之说。[35]一个“ 随”字,更突出了“ 气”与“ 色”的主从关系。前述《 说文》中对“ 色”的义项释为“ 颜气”,又解为“ 人之忧喜皆著于颜”,使“ 色”融合了气之“ 变”与“ 面”两个重要元素。在“ 气色”的构型逐渐固化的基础上,这一成分的偏重,决定了复合化之后“ 气色”偏义的发生。

随着医学文本的逐渐增多、医学理论的固化,“ 气色”越来越多出现在望诊的描述中。而在非医籍中,从“ 气色”所代称的几种语义——“ 健康状态”、“ 病态”、“ 神态表情”、“ 面相”、“ 姿色”、“ 酒肉气色”、“ 非人(势态、自然环境、军队)”——来看,似乎从人到自然、从样貌到命理,“ 气色”无所不适。不禁令人好奇,这些完全不同的事物之间,有着怎样的共性与内核,才能共用同一种形容?

从语境上来看,凡有“ 气色”之处,无论所言主题为何,常搭配有“ 视”、“ 观”、“ 仰”、“ 见”、“ 占”、“ 看”等动词,换言之,“ 气色”多要通过观望而知。前文既说,“ 气色”是偏义于“ 色”的,也就是说,能够直接看到的是“ 色”,而“ 气”是内在的态势、状况等难以言说又不能观看的征象;又言,“ 气色”自始即与医理联系紧密,逻辑上亦沿袭了察“ 气色”之说,内涵了观望的对象(色)与观望的目的(气)两层含义。单言观“ 色”,只能留于对表象的描摹;单言观“ 气”,则无以“ 观”之。因此,正如“ 气色”的获知需要在观察基础上的推演,“ 气色”所代表的,也绝不仅仅是视觉的效应,而是一种通感。在这种种不同语境中,当“ 气色”用于对不同事物的叙述时,它是在暗示动作发出者运用了观看、推理、感知多重行为所得出的结论。

节点四:“ 气色”无“ 气”。

在前文所引《 素问·玉机真藏论》中,出现了“ 形”、“ 气”、“ 色”、“ 泽”4个望诊内容。此四者衍化出了多个两两组合的复合词,其中“ 形气”仅在古代文献中有所延续,现代汉语已无踪迹;“ 色泽”、“ 形色”则沿用至今(“ 形色”更常以“ 形形色色”的形式出现),前者是对表象特征的指代,后者则以两个外显属性的叠用表示丰富多样的含义。相对来说,“ 色泽”、“ 形色”的语义,古今变化不明显,唯有与“ 气”的组合,即“ 形气”、“ 气色”,出现了伴随时代而变的现象。不难想象,“ 气”才是“ 气色”概念史波折的核心动因。

古代“ 气色”概念之所以普适,与古人的“ 精气为物”思想密不可分,即,气既然是万物之根本,那么,察“ 色”而推理“ 气”自然也是一种普遍的观察、解释事物的方法与过程。从时代来看,这种思想统御得越是根深蒂固,“ 气色”的使用也就越灵活多样。然而,自1915年之后,“ 以‘民主和科学’作为口号推行的新文化运动,对作为‘专制和迷信’根源的传统的一切进行了激烈的批判,而在其中,‘气’概念也作为迷信的观念而被否定”。([2],478- 479页)“ 气”在思想观念中的崩解,决定了“ 气色”在语言中的式微。由于对自然现象的解析逐渐成为自然科学的工作,传统的基于观察和推理的思维方式遭到摒弃,因而“ 气色”也不再被用来描摹“ 非人”的事物。但中医是个特例,虽然也历经了西方思潮的洗礼,中医却得以幸存,中医的语言也未完全消亡,甚至在现代日常用语中,还存有大量习而不察的中医术语。这在一定程度上,解释了“ 气色”的语义为何逐渐缩减为描述健康状况的表象。

但应注意,即便如此,今天所言“ 气色”与古代医理已相去甚远。在我们日常使用的“ 气色”中,“ 色”已非有意识地通过医学层面的望诊得来的具体描述,而是泛化的、不精确的色彩、光泽、神情;“ 气”也不再是人们通过望“ 色”而判断的脏腑精气,而只是代表着看不到的健康状态,且这一“ 健康”的判断,亦是在西学话语下的意涵。换言之,今日的“ 气色”,已皱缩为观看的行为、面部的大致样貌、对健康状态的推想三层义素。虽然本质上与古代仿佛能够对应,但其具体内容已几乎完全不同,留下的唯有词语义素的框架而已。因而“ 气色”的语义变迁,归根结底,是观察事物的方法与对世界的解构发生了根本的变化。

6 结 语

尽管“ 气色”是日常生活中习而不察的词汇,但深究起来,其背后却囊括了复杂的语言、医学、社会观念的影响因素。在概念史的研究视域下,对“ 气色”一语的分析,能够呈现出多样的历史和社会文化剖面。

从“ 气”与“ 色”的分合,可以看到汉语早期词汇化的演变过程;通过截取概念史共时片段的方式,观看“ 气色”在古代医学文本中的运用,解释了其最初与生命现象发生关联的来龙去脉;继而将这一片段置于整体的社会文化背景下,在古代非医文本中,“ 气色”呈现出多义的分化,侧面反映了当时社会思想的其他方面在此复杂的交融;最后,对“ 气色”概念史几次转折节点的分析,以及就其中动因的发问,呈现出“ 气色”如何随着观念与语言习惯的转变产生义项的迁移,其用法如何逐渐沉淀。

“ 气色”在古代普通用语中,即是身心健康状况的“ 指针”,而这一功用发展至今,已成为“ 气色”一词的优势义项。这从另一方面说明了望诊在中医诸多诊察手段中的重要意义。《 难经·第六十一难》中有言:“ 望而知之谓之神,闻而知之谓之圣,问而知之谓之工,切脉而知之谓之巧。”[36]这是对传统中医四诊的一种排序,其手法上,由易而难,水平上则由高至低。从表面看,这是对仅通过望诊即可了然于心的医者的推崇,更深层面,则是对望诊地位的强调。毕竟,面部的“ 气色”是一个人最直观呈现的安恙特征,医者不可失之。这也是“ 气色”能够进入到日常用语、长久留存的原因之一。

“ 气色”的概念史研究,让我们看到医学思想对语言形成、发展的影响。汉语中存在不少与“ 气色”相似的普通语言与专业语言的互相借用现象。张显成曾将先秦两汉时期的医学用语进行全面的总结、考察,分析了诸多医学用语对汉语发展的影响现象。[37]医学的词汇隐入到生活中,成为日常语言,而不易为人所意识,这种现象普见于东西方。然而,像中国医学与汉语这种贯穿古今、并行发展的现象,则会有更丰富的语言资料以供考察,不难想象,诸多习用词语的背后,都是一段医学思想史的剖面。

此外,“ 气色”的义项变迁,在语言学上,亦是对汉语词义发展演化规律的印证:随着古代汉语的双音节化与词汇化发展,其词义在历时的使用过程中逐渐丰富多样;而随着现代汉语的词汇量渐增,词汇的含义也会逐渐脱落,词语的使用愈加精确,这是语言发展规律的必然。

当代语言中,我们常说看“ 气色”。但值得注意的是,这种“ 看”实为一种通感,即“ 气色”本身兼具身与心的内涵,不是单纯的“ 看”所能把握的;更毋论本文追溯的“ 气色”,在纷繁的演化变迁过程中,早已融汇了太多的中国古代文化的烙印,远非一项释义所能说清。这种文化印记,延续千年,在中国人的思想中始终共鸣。

致 谢感谢北京语言大学曹文教授、中国中医科学院针灸研究所赵京生教授对本文的重要指导与宝贵意见;感谢两位匿名外审专家所指出的关键问题与细致修正;感谢《 自然科学史研究》杂志主编与编辑对本文的认真把关和悉心修改。