颅内动脉狭窄的高分辨磁共振成像与数字减影血管造影的诊断效果对比分析

文/肖建云

脑缺血性疾病是指由多种原因导致脑组织供血不足,引起相应神经系统症状的疾病。颅内动脉狭窄是引起脑部供血不足的主要因素,部分患者早期可出现嗜睡、眩晕、记忆力下降症状,无特异性表现,患者常伴有其他慢性基础性疾病,颅内动脉硬化狭窄引起病症易与其他病症混淆,患者重视度不够,病情发展至晚期可出现脑组织不可逆性损伤。颅内动脉粥样硬化斑块的形成是颅内动脉狭窄主要因素,不稳定斑块存在尤其危险,评估斑块成分及动脉狭窄程度对疾病治疗提供有效支持依据。数字减影血管造影技术(DSA)为临床常用诊断方式,是X线成像系统,可有效观察血流动态图像,用于一般血管造影可对血管狭窄程度进行评估,但该检查对动脉斑块成分诊断意义不大。高分辨磁共振成像(HR MRI)是新型医学成像技术,可获得高度清晰图像,可对硬化斑块成分进行鉴定。本文对颅内动脉狭窄患者行HR MRI和DSA检测,并对斑块检测结果及动脉狭窄检出率进行分析,具体报道如下。

1 资料及方法

1.1 一般资料

取样开始时间为2019年5月,截止时间为2021年5月,研究对象为在我院接受治疗的46例颅内动脉狭窄的患者,男性26例,女性20例;年龄40~64岁,平均年龄(52.34±11.23)岁;吸烟史12例,饮酒史9例,合并高血压7例,合并糖尿病10例,合并冠心病8例。纳入标准:(1)患者临床诊断及表现均符合2018精简版《颅内动脉粥样硬化性狭窄血管内诊疗中国专家共识》中对颅内动脉狭窄的诊断;(2)患者均自愿参与研究。排除标准:(1)对麻醉剂及造影剂过敏者;(2)病情危重不能耐受手术者;(3)存在严重出血倾向者;(4)合并严重心、肝、肾等重要器官功能障碍者;(5)合并高血压危象者;(6)合并精神疾病,不能配合检查操作者;(7)装有人工起搏器、进行心脏瓣膜置换术后或体内有金属植入体者;(8)其他DSA及HR MRI禁忌者。

1.2 方法

检查前向患者讲解进行血管造影目的及必要性,进行健康宣教,交代检查期间可能出现的并发症及意外,并签署造影协议书。向患者讲解造影操作过程及注意事项,消除其焦虑情绪,取得良好配合。术前常规进行心、肝、肾功能检查,进行血常规测定,测定凝血时间。进行碘剂过敏试验,排除碘过敏者。术前4h禁食禁水,训练屏气运动。选择股动脉为穿刺部位,常规备皮,为便于抢救静脉输液建立静脉通路。在耻骨联合及髂前上棘最高点连线在腹股沟韧带下1~2cm股动脉搏动最强点为穿刺部位,常规消毒,保证穿刺部位无菌,将穿刺针与皮肤呈30°~45°刺入股动脉,将导丝送入血管20cm,将穿刺针撤出,沿导丝置入导管后撤出导丝,在数字减影屏幕下将导管送至两侧头臂动脉,注入少量造影剂观察导管位置是否正确,确定位置正确后,注入非离子型对比剂,主动脉弓20mL/s,颈总动脉6ml/s,正侧位片拍摄,必要时增加体位,对图像血管情况进行观察。操作过程中注意密切观察患者意识,瞳孔,生命体征变化。进行操作后,穿刺部位使用沙袋加压包扎3h,加压绷带包扎,24h后拆除加压绷带。

向患者讲解HR MRI目的,耐心解释,消除其紧张焦虑情绪,使其愿意主动配合治疗,进入扫描室前禁止携带金属物品及电子产品,向患者讲解配合检查重要性,讲解检查中可能发生的意外情况及应急处理方法。嘱患者正常呼吸,中途出现不适可使用呼叫器与医生进行沟通。患者仰卧位,人体长轴与床面长轴一致,头部陈列线圈,扫描层面为颅底至胼胝体,参数设定为视野200mm,调整厚度间距为1.4mm,层间距0.7mm,翻转角度调整至20°。嘱患者在检查过程中保持安静状态,听从医生安排。

1.3 观察指标

对比两组诊断方式斑块形态类型,颅内动脉狭窄检查情况。

1.4 统计学分析

2 结果

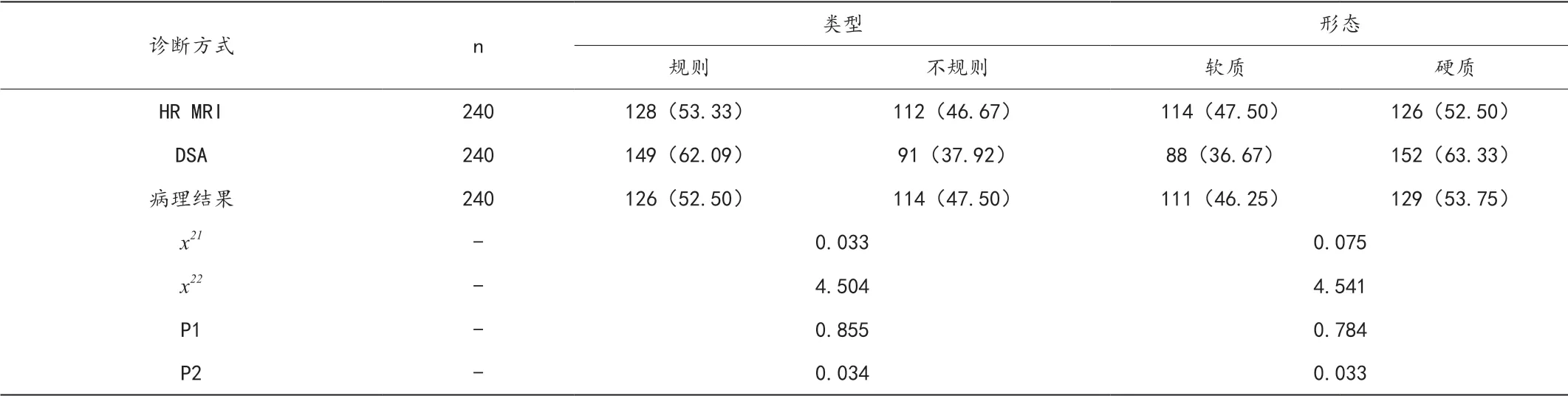

2.1 对比两组诊断方式斑块类型形态

HR MRI与病理检测结果相比无显著差异(P>0.05),但DSA与病理检测结果相比差异存在统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 两组诊断方式斑块类型形态对比[n(%)]

2.2 两组诊断方式颅内动脉狭窄检出对比

HR MRI与DSA重度狭窄检出率相同,HR MRI检测轻中度狭窄检出率高于DAS,但差异无统计学意义(P>0.05),详见表2。

表2 两组诊断方式颅内动脉狭窄检出对比[n(%)]

3 讨论

颅内动脉粥样硬化是我国中老年人发生缺血性脑血管疾病的重要危险因素,动脉粥样硬化斑块形成后脑卒中发生风险明显升高,对于颅内动脉粥样硬化斑块成分识别非常重要。DSA是常见检测血管情况影像学技术,但只能检测血管狭窄程度,不能对血管斑块成分进行识别,管壁结构无法显示,故无法判断管壁狭窄原因,而对血管壁及斑块成分进行鉴定比判定管壁狭窄程度更有意义。DSA在临床应用广泛,为颅内动脉管腔狭窄金标准,但DSA属入侵性操作,具有一定并发症发生比例。核磁共振为一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于化学、物理等领域,后逐渐应用于临床医学检验,磁共振可直接做出矢状面、冠状面、横截面图像,不易产生CT伪影,对机体影响较小,广泛应用于颅内血肿、颈动脉瘤等疾病诊断,并均具有显著诊断效果。可从多方位多层面成像,机体解剖结构及病变可通过二维、三维方式显示,不仅可用于准确病灶定位还可进行病灶的定性诊断,可不用造影剂成像显示脑血管,不属于入侵性操作,对机体损害较小。HR MRI是根据磁共振原理,血管流动信号抑制获取血管壁静态组织图像的成像方法,利用血液流空效应构成血流成像,反复激发扫描层内静止组织,背景组织受到抑制,而扫描层内的静止组织处于饱和状态,未受激发组织呈现非饱和状态,图像高信号。随着影像技术的发展,HR MRI因其无创,图形清晰的优点逐渐应用于颅内血管疾病影像学诊断,在颅内血肿、动静脉瘤等疾病诊治中具有良好诊断价值。

脂质、纤维组织、钙化、血栓为动脉粥样硬化主要成分,根据斑块形态比例成分区分斑块类型。斑块内部血管形成及炎症反应的发生与斑块稳定性相关,发生炎症反应提示存在易损斑块,易损斑块脱落,缺血性脑卒中发生风险显著升高。对动脉斑块成分判断和狭窄原因判断具有重要意义。HR MRI可清晰显示管壁结构,对动脉斑块内部结构进行直接识别。易损斑块发生炎症反应时细胞通透性增加,造影剂可快速通过斑块细胞间隙,在磁共振图像上可发生强化改变,处于活动期动脉斑块新生血管数目增加,炎症反应升高,造影剂扩散更充分,图像强化表现增强。颅内动脉存在弯曲弧度,且被颅骨包围,清晰图形不易获得,最适合评价颅内血管成像方法。正常颅内动脉管壁较薄,影像中呈细线或不显示,但动脉粥样硬化患者血管管壁可出现不同程度的增厚,患者血管成像比正常清晰。斑块内脂质、血栓、出血成分是斑块易损高危因素,易损斑块活动度增强,斑块破裂风险增加,斑块破裂脱落可阻塞脑部血管,对脑部产生功能障碍产生不可逆性损伤,斑块活动度及成分的鉴别,在颅内动脉粥样硬化狭窄的影像学检查中具有重要意义。HR MRI可精确测量出脑部血管组织结构,可显示出不同密度斑块结构及同一密度不同斑块结构,磁共振图像强化表现的强弱反应斑块内部发生炎症反应程度严重,对斑块活动度也存在鉴别意义。表1结果显示,HR MRI检测结果与病理结果相比,差异无统计学意义(P>0.05),说明HR MRI检测结果准确性较高;DSA检测结果与病理检测结果相比,差异存在统计学意义(P<0.05),说明DSA检测结果准确性要小于HR MRI检测。表2结果显示,HR MRI与DSA重度狭窄检出率相同,HR MRI检测轻中度狭窄检出率高于DAS,但差异无统计学意义(P>0.05),说明HR MRI与DAS均能检测出重度动脉硬化狭窄,轻中度动脉硬化狭窄需依靠HR MRI。HR MRI与DSA相比,成像参数较多,扫描速度快,组织分辨率较高,图像显示清晰,可帮助医生诊断出不易发现的早期病变,成为心脑血管疾病早期筛查有效手段。

综上所述,在动脉硬化狭窄中进行HR MRI检测准确性优于DSA,可检测出动脉粥样硬化斑块成分,判定斑块性质,对动脉粥样硬化狭窄诊断及治疗提供一定参考依据。