巧设“课堂提问” 创建“高质教学”

周芹

“问题提得好,犹如一颗石子投向平静的水面,能激起学生思维的浪花。”可见“课堂提问”对教学具有重要的作用。但是在实际教学中往往出现无目标、单一、被动等无效的提问,导致课堂效果大打折扣。笔者觉得教师应通过文本、问点、情景、创新四方面来提升课堂提问的有效性,进而创建高质教学。

一、立足“文本”,动态发展

“课堂提问”的核心就是文本。教师的问题要围绕课程中心内容,从内容、作者、学生等多角度解读、挖掘文本,立足于文本本身,设置开放性、关键性、进阶式问题,引导学生在静态的文本学习中得到思维动态发展。同时,教师还要通过问题引导学生与文本形成对话,助推学生的思维发展。

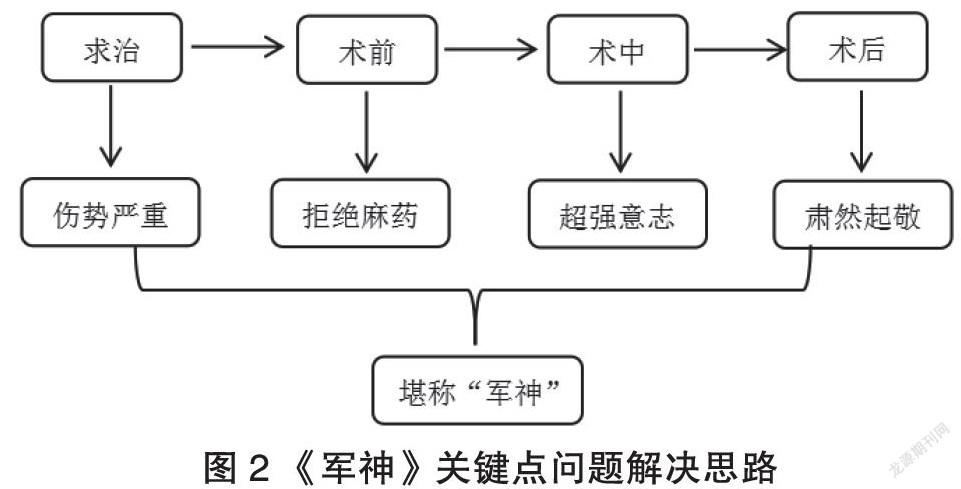

在《草船借箭》课堂教学中,课始教师可以用谈话的方式激发学生的兴趣:“我国历史文化悠久,其中‘四大名著就是其中之一,大家都知道四大名著有哪些吗?你最喜欢哪一部?”通过这样的方式,引导学生交流互动,紧随其后,教师引出《三国演义》中的一个故事“草船借箭”。课程学习中,教师可以以借箭的过程为路线设计学习思路(图1),指导学生通读课文,初步了解故事过程。然后,教师带领学生进行详细的学习,详细讲解草船借箭的过程,通过这样的方式,带领学生从“初步了解”到“整体感知”。课程最后,以“诸葛亮的方法妙在何处?”带领学生统领全篇,分析诸葛亮方法的妙处,并通过大雾天气、船只安排、擂鼓呐喊等细节深入分析人物形象,完成“整体感知”到“深入感知”的过程。通过立足“文本”的提问方式,引导学生完成对文章的学习,促进学生的思维动态发展。

二、巧抓“问点”,直达目标

“问点”就是课堂提问的切入点。在课堂教学中,根据课程内容、学生情况等,可以找到很多的切入点,但并不是每个切入点都适合提出问题,也并不是提出的问题越多越好。多而杂、不合时宜的问题不仅不能实现教学目标,还会让学生产生“疲劳感”。为此,教师要根据目标需求,精心选择问点,巧妙地设问。比如“关键点”,在文章的中心、重点处,也就是文眼、诗眼处提问,起到“以点及面”的效果;“空白点”,很多的文章都会有一些留白,留给读者无限的遐想,教师可以充分利用这一点,提出启发性问题,引导学生充分发挥想象,起到“入境补白”的效果;“困惑点”,就是学生难以理解之处,引导学生提出问题,由“似懂非懂”变“真正懂”。

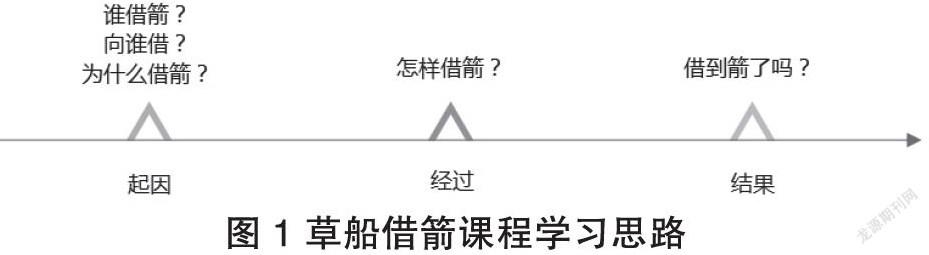

在《军神》一课中,重点学习的刘伯承坚定刚毅、勇于战胜一切困难的伟大精神。统领全文后,教师可以提出关键问题:“刘伯承为什么被称为‘军神?”引导学生观察刘伯承手术的各个阶段(如图2),寻找他不同寻常的坚强表现。通过刘伯承伤势严重求治、术前拒用麻药、术中的超凡意志、术后沃克医生对他的肃然起敬等事件,以及描写人物动作、语言和神态、情绪变化的词句,体会刘伯承的钢铁意志。通过统领全文,抓住重点,巧设提问,引导学生在解答的过程中详细了解文章内容,深入体会人物特点,实现教学目标。

三、设置“情境”,把握火候

在传统的语文课堂中,教师提问主要是“一问一答”,基本上都是教师主观臆断,想什么时候问就什么时候问,大多不在意学生的体验,导致有些学生出现跟不上进度、进入不了状态、不明白问题的目的等现象。因此,教师应该精心设计课堂,根据教学内容创设一定的问题情境,让学生在情境中感受文章内容的同时强化思维。同时,设置情境还能够放松学生的心情,促进师生间的交流,提升课堂教学的有效性。

在《村晚》一诗教学时,首先教师在大屏幕上展示一个农村风景的图片,然后带领学生们玩游戏,引导学生进入情境。

师:我说“山”——耸立的山,你们跟随我一起说。

生1:“树”——高大的树

生2:“草”——青青的草

生3:“池塘”——碧绿的池塘

生4:“放牛娃”——欢快的放牛娃

……

师:很好,这是一幅乡村美景图。我们看到这里,我们会用优美的语言来描述美丽的画面,那么,古时候的诗人是怎么描写美景的呢?接下来我们学习《村晚》这首诗。大家跟老师一起朗读。

师:来看第一句中的“池塘”都知道是什么,那么“陂”是什么意思呢?

生:池塘的两岸。

师:非常好,大家联系图片,是不是看到了水草丰美的景象,这句诗也写得生机勃勃。接下来,“山衔落日”“浸”“寒漪”“横牛背”分别是什么意思,又写出了怎样的景象呢?

通过这样的提问方式,逐渐引导学生进入到诗的情境中,在脑海中浮现古诗中的美景,体验其意境美,让学生更好、更深入地理解和学习。

四、注重“创新”,多元发展

新鲜的事物总能够吸引学生的眼球,课堂提问也是一样,富有创新性的提问可以起到“一石激起千层浪”的作用。在传统的教学中,教师为了完成教学任务,在有限的课堂内使用老一套的提问方式,学生很容易厌倦,達不到理想的课堂提问效果。教师可以运用富有想象力的问题,激发学生的想象欲望,提升学习兴趣;可以运用竞猜的方式激发学生的活力,在竞争中积极发言;可以运用质疑的方式,引导学生提出自己的质疑,然后根据自己的方式寻找答案,探求真理……通过各种多元化的提问方式,让学生的思维得到无限延伸,让学生的综合素养得到进阶发展。

爱因斯坦曾说:“提出一个问题远比解决一个问题更为重要”。课堂提问的主体不仅是教师,还有学生。新时代的教学中,教师应该一改往日“教师问学生答”的单一方式,创新性地改变提问方式,让学生学会“敢问、善问、会问”,真正体现出思考的价值。如在《手指》一课中,整体感知课文后,教师将班级学生分成几个小组,然后进行问答活动,一个小组提出问题,其他小组回答。

组1:大拇指的特点是什么?

组2:能吃苦。

组3:中指是什么性格的?

组4:养尊处优型的。

组5:你感觉哪根手指的性格最像班长?

组2:食指,因为班长管的东西最多。

组3:拇指,班长是班级的老大,最能吃苦了。

……

通过这样创新性的提问方式,使学生们都乐于参与其中,在学生们的互相提问回答中,他们体验出了自己思考、自己解答的快感,体会到了自己当家做主的感觉。

精心设计的问题能够拨动学生的思维之弦,演奏出耐人寻味、波澜壮阔的乐曲。在教学中,教师可以依据内容变化、学情变化、氛围变化来变换提问方式,充分发挥课堂提问的灵活性,从而创建出高质量的教学。8513CE65-654A-4536-8B39-53836F0A4366