图片史料的连环解读

刘灵利

图片史料是通向历史认识的桥梁,能够培养学生提取信息能力、思辨能力,也是落实核心素养的重要途径。本文试从图片史料的解读策略角度作一些探索,敬请方家斧正。

笔者在执教《中外历史纲要(上)》第11课《辽宋夏金元的经济与社会》时,以宋朝《清明上河图》这一图片史料为主线贯穿课堂,在不断追问中丰富对图片史料的认知,形成对“辽宋夏金元”全面、客观的认识。在教学中设计了三个环节:画中话繁华——宋代经济新变化、画中看变化——宋代社会新气象、画中藏玄机——盛世下的矛盾与危机,努力做到以图证史、以图叙史、以图补史,为学生多角度看待宋朝打开思路。

一、基于解释视角,在追问中丰富图片感知

“历史解释是以时空观念为前提,以史料实证为支撑,以历史理解为基础,有意识地对过去提出理性而系统的具有因果关系的叙述。”[1]按时序、变迁、因果等要素对图片中所呈现的人物、细节做出合理的解释,能更好地感知图片、感悟历史。

1.聚焦图片细节,追问“有什么变化”

图片细节是对历史直观简明的反映,是特定历史背景下社会政治、经济、思想的再现。只有挖掘历史图片的细节,不断追问“有什么变化”“有什么特点”才能做到图尽其用。

教学中,笔者首先截取了宋朝《清明上河图》中“孙羊正店”局部图,引导学生推测门口悬挂的类似灯笼的物品的用途?再追问这说明了宋与唐相比出现了什么变化?宋朝才开始出现夜市吗?通过追问,明确唐代已有夜市,但宋朝夜市的规模、数量都远超前代。随后,呈现唐代长安与北宋东京城市功能示意图,从对比中思考宋朝城市出现的新变化,从图例信息中还能挖掘出哪些变化?有何特点?进而理解宋朝城市商业性增强表现在饮食服务完备、娱乐活动丰富;城市开放性增强;市突破时空限制的结论。

第二组选择了《清明上河图》中“久住王员外家”局部图。引导学生思考“久住王员外家”是什么店?店主是什么身份?追问作为知识分子的士大夫阶层往往受到儒家重义轻利思想影响,不屑经商、对商人不耻,为何出现很多官员下海经商的现象?通过追问及辅助的文字史料,使学生了解到宋朝政府颁布了各种鼓励士大夫阶层从商的优惠政策,如允许土地买卖、奖励经营邸店等,从政策上提高了商人的地位;在思想上传统的重农抑商思想也一定程度上有所松动,从思想到政策无不反映出商人地位提高、商业管理宽松。

透过两组图片,学生在《清明上河图》的店铺灯箱、店铺旗帜、城市功能示意图等细节中了解宋朝“城”与“市”的变化,在反复追问中理解宋朝“城”与“市”变化的原因。

2.聚焦人物体验,追问“为何这样做”

马克思说:“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已。整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程,是自然界对人来说的生成过程。”[2]图片解读需要关注图中人物的服饰、神态、行为,结合具体的图片情境,深入思考人物行为体现了怎样的考量,折射出怎样的社会面貌,进而理解那时那地那人那事的合理性、深刻性。

探讨“社会的变化”时,笔者截取了《清明上河图》中三组图片,观察人物的行为举止,思考人物行为背后的缘由,探究社会的发展情况。第一组图是关于算命的两个铺子,引导学生思考这两家店铺的功能?从服饰来看店铺的客人有何不同?这两个截取的片段从表面看无论是达官贵人还是平民百姓都想通过算命知道在接下来的科举考试中是否会高中,实则表明在宋朝中下层平民可以通过科举制改变自己的地位。继续追问宋朝科举制出现了哪些新变化有助于中下层平民能够实现阶级的跃层?为什么会出现这样的变化?第二组图是《清明上河图》中的搬运工、船工、纤夫,思考这些人的工作是什么?为什么会有如此多以出卖劳动力为生的人?反映了宋朝社会发生了怎样变化?通过两组图片的对比和追问,认识到宋朝人身依附关系减弱,国家控制相对松弛及科举制的变化加剧了社会流动性,在横向上百姓居住地和行业自由选择,在纵向上阶层的上下流动,打破固化的等级结构。

二、基于时空视角,在追问中神入历史现场

“学习历史必须具有明确的时空概念,且时间、空间不能割裂”[3],只有如此才能做到神入历史现场,更好地理解历史发展。

1.定位特定时空,追问“为何此时此地”

宋朝城市打破时空限制、市场扩大、商业管理宽松、商人地位提高、经济重心南移、纸币出现,无不昭示着宋朝商业的繁荣和发达,甚至有学者将其称之为“商业革命”。笔者不禁追问为何宋朝的商业如此繁荣?为什么“商业革命”不是出现在唐朝?为何发生在此时此地?引导学生将商业的发展置于宋朝江南这一具体时空环境下,不难发现此时稻麦复种已在南方普及,棉花开始种植并向江淮、川蜀一带推进,同时出现了专职种植经济作物的农户,且边疆农业也在发展进步,宋朝农业生机勃勃。在宋朝煤普遍应用于生产和生活,燃料的改进大大提高了冶铁和制瓷的水平,出现了以五大名窑为代表的特色瓷器。农业、手工业的发展为商业繁荣打下坚实基础,同时宋代思想文化高度繁荣,尤其是重农抑商思想有所转变,商人地位相应提高也大大促进了商业的发展,可以说当时商业的繁荣是宋朝政治、经济、文化共同作用下的结果。

2.廓清宏大时空,追问“有何时代价值”

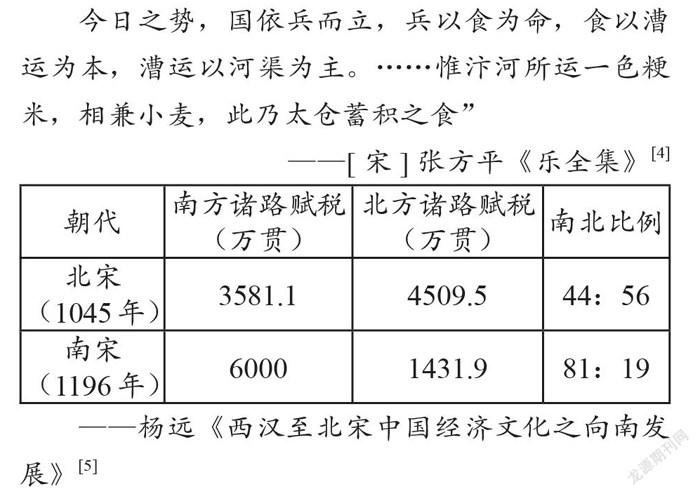

所谓大时空就是指跳过事物发生的具体时间和空间环境,从长时段视角认识事物的变迁、延续、发展、进步等意义,从动态的角度考察人、事、物之间的关联性及因果关系,以发展的眼光对事物或者现象做出合理的判断和解释。在讲述宋朝完成经济重心南移的时候,笔者截取了《清明上河图》中汴河上繁忙的漕运图,并提供两则材料,引导思考宋朝汴河主要运输什么货物?反映了什么现象?

今日之势,国依兵而立,兵以食为命,食以漕运为本,漕运以河渠为主。……惟汴河所运一色粳米,相兼小麦,此乃太仓蓄积之食”

——[宋]张方平《乐全集》[4]

——楊远《西汉至北宋中国经济文化之向南发展》[5]B38838FF-7371-4061-8A06-23ACEAFF21C7

从材料中得出南方税收超过北方、国家粮食依赖江南,反映出宋朝经济重心南移完成。从长时段追问,经济重心南移带来了哪些影响?在交通贸易上,为运南方财赋,元朝重新开通了大运河,并创造性的开辟了长途海运。在人才教育上,由于经济重心南移,南方科举优势明显,朝廷采取南北分卷,江浙成为人才集中地。在民族关系上,进一步促进北民南迁,游牧民族和汉族有更深更广泛的交流、合作。

三、基于创作视角,在追问中洞察作者用意

每一张照片、每一幅画作都是作者反复观察、反复思量的结果,图片中的人、物、景,每一笔都包含了作者细腻的心思、丰富的情感、作者想要传达的信息。对于图片史料的解读,需要从创作的视角拨开画作面纱,挖掘作者真实意图,才能更好的了解相关历史。

1.探析同类画作,在区别差异处追问

历史上往往有很多同名、同类画作,比较这类画作虽有相似之处,但亦有差异,研究同类画作的差异性能更好理解作者的意图、画作寓意。

《清明上河图》自问世以来出现多个版本,其中影响较大的有三个版本:张择端的《清明上河图》称为“宋本”、仇英的《清明上河图》简称“明本”、“清院本”《清明上河图》。在本课的导入环节笔者呈现了这三个版本的《清明上河图》,引导学生思考这三个版本有哪些不同?为什么会出现不同?追问哪一版是北宋张择端的画作?为什么?

三个版本对军事、习武的有着不同态度,“宋本”里没有士兵训练的景象,对于官兵的描述很少;明本”出现了小规模骑射活动;“清院本”有练习骑射和检阅等场景;反应了习武从无到有再到强化的变化。为什么出现这样的变化?这与当时政策有关,宋朝崇文抑武,而清朝是驍勇善战的女真族入主中原,在治国中重视骑射训练。从绘制风格和技巧上看,“宋本”水墨淡色和简单的线条勾勒出风景和人物;“明本”青绿色为主,以工笔手法,描绘众多人物;“清院本”中有众多宫廷色彩的人和景出现,相较于其他版本对建筑的描绘更加精准,这是因为清朝受到“西学东渐”影响,当时的宫廷画师将西方透视学应用于绘画中,视域更加开阔。

透过画作揭示作者意图,“宋本”以写实的手法描绘了宋朝的繁盛,但同时并未回避社会矛盾,盛世之下潜藏危局,表现出了作者的忧患意识。“明本”琳琅满目的娱乐和消遣店铺,反映了新兴市民阶层对于城市的理想,而“清院本”呈现一派太平盛世景象、回避各种矛盾,带有浓厚宫廷色彩,这是出于统治者粉饰天平的需要。

2.挖掘隐性信息,在矛盾冲突处追问

矛盾冲突是绘画创作过程中的关键点,只有在矛盾情境下,才能真正挖掘出隐性信息,揭示作者想要表达的潜在思想。教学中笔者结合《清明上河图》设计了“画中话繁华” 、“画中看变化”两个环节讲述宋朝经济的发展和社会气象的新变化,彰显宋朝繁盛之貌,但在最后笔者挖掘隐性线索,设计了“画中藏玄机——盛世下的矛盾与危机”环节,从另类视角解读《清明上河图》引发矛盾与冲突,追问《清明上河图》描绘的都是盛世繁荣吗?作者的真实意图是什么?

教师展示了《清明上河图》中绵延不绝的木制商铺和密集的人流潜藏着安全隐患,但当时充当消防队的“望火亭”却空无一人、形同虚设;虹桥上坐轿的文官与骑马的武官互不相让,透出官场矛盾;而兵营懒散涣散,到了中午还未出巡,反映出拖沓的吏治局面;汴河中繁忙的运粮船基本是富商所有,富商在积极屯粮,这为北宋末年粮价暴涨埋下伏笔,可见作者是想表达盛世之下亦有隐忧。《清明上河图》大概完成于1120年,此时距方宋江起义还有18年,距方腊农民起义还有19年,距靖康之变还有26年。

四、反思

本课教学中,笔者从以上三个不同的视角展开追问,激发学生对图片史料的兴趣、拓宽图片史料的应用、深化对图片史料的利用,课堂体现了以图证史理念。在连环解读中对于《清明上河图》的理解从平面转向立体、从肤浅转向深刻、从碎片转向统整,提升了史料实证素养,但是对图片史料的深度解读还显得不够,除了追问的策略还有哪些方法可以借鉴?同时由于年代久远,后世对图片中出现的人或物有着不同解读,如《清明上河图》中关于打着“解”字招牌的店铺,有人认为是算命的店铺也有人认为是当铺,那么如何对待这些不同的观点?对于有争议的地方,该如何处理?都值得进一步研究和探讨。

【注释】

[1]徐蓝、朱汉:《普通高中历史课程标准(2017年版)解读》,北京:高等教育出版社,2018年,第60页。

[2]马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第42卷,北京:人民出版社,1979年,第131页。

[3]李宪桂:《谈历史教学中的时间概念和空间概念》,《青海教育》2001年第9期,第72页。

[4]张方平:《乐全集》卷27,北京:北京图书馆出版社,2003年,第4页。

[5]杨远:《西汉至北宋中国经济文化之向南发展》,台北:台湾商务印书股份有限公司,1991年,第582页。B38838FF-7371-4061-8A06-23ACEAFF21C7