活用时政热点整合统编教材落实教学评一致性的尝试

张爱民 张逸红

近年来,教学评一致性作为落实新课标的有效途径,得到认可并写入各学科的课程标准。在当前高考内容改革的新要求下,如何活用时政热点整合统编高中历史教材以落实教学评一体化?下面以“张家口的兴起与发展”专题教学为例,阐释相关理念和操作策略。

一、研究时政热点类试题的特点——确保形成性评价与终结性评价相一致

以2021年北京市学业水平等级性考试历史卷第17题为例。此题以“十四五规划”为背景,回应中国共产党成立一百周年这一热点问题,以中华人民共和国成立以来不同历史时期制定和实施国民经济和社会发展五年规划(计划)为试题情境,彰显中国特色社会主义发展模式的重要成就。[1]

以时政热点切入的试题富于时代感且贴近学生的生活实际,但如何区别于政治学科?这道题做了很好的示范,第一问“为什么一五计划优先发展重工业?结合材料和新中国建立初期的史实,谈谈你的理解。”第二问题“任选两个规划(计划),结合时代背景,比较和阐释其发展目标是如何与时俱进的。”设问重在发展历程、关注延续与变迁,问题侧重考查历史解释素养,能力层级是“叙述和解释历史事物”。

高三教学与新授课很大的一个不同,在于明确终结性评价的要求后逆向制定教学目标,并在实践上将目标更明确地摆在靶心的位置,师生主要行为和内容安排均与目标关联,评估伴随教学全过程,追求与终结性评价相一致。

二、精选承载必备知识的时政热点——将所学内容与课标要求相关联

时政热点纷繁复杂,如何选出有价值的热点?“京津冀一体化”体现了地方特色,第24届冬季奥林匹克运动会由北京市和河北省张家口市联合举办,使这一地区再度成为焦点。张家口历史上一直是农耕经济和游牧经济的交错地带,还是草原丝绸之路上的重要枢纽。以中国古代史为例,相关历史对应课程标准的内容要求,如表1所示。

从表1可知,从春秋战国至明清时期,张家口的相关历史体现了北方各民族之间交往交流交融、相互学习借鉴的历程,突显中华民族多元一体的发展趋势。同时也反映出中国古代不同时期中央对疆域的有效管辖,彰显国家统一的重大意义。以上素材对于涵养学生的家国情怀具有突出的价值。

在明清时期,张家口作为商贸枢纽的历史,可以引导学生运用唯物史观来认识,一方面,统一多民族国家的巩固、民族的交往交流,对商业贸易的发展产生了重要影响;另一方面,商贸的发展进一步促进了沿途地区经济文化的繁荣,推动边疆治理、各民族文化认同以及中俄的文化交流。

由此可见,时政热点选取的重要标准,是看其在多大程度上能够承载学科内容、涵养学科素养。

三、从不同角度选材设计教学活动——落实课程标准和评价体系的各项要求

基于以上认识,我们的实践主要包括以下三个环节。

(一)纵向梳理制度的延续与变迁

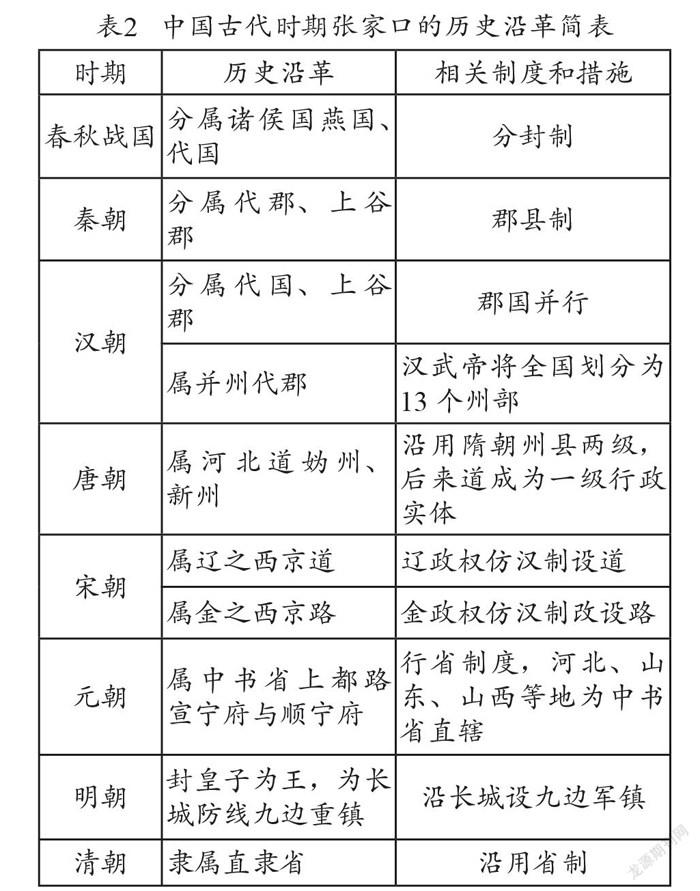

依据表2展开的课堂教学活动大致有几个步骤。

第一步,梳理必备知识,落实时空观念。先呈现“时期”和“历史沿革”这两栏信息,要求学生从张家口的历史沿革中发现与“地方行政管理”的内在联系,填写在“相关制度和措施”一栏中。这里侧重培养获取和解读历史信息的能力。

第二步,发现沿袭与创新,进行历史解释。让学生任选两个重要时间节点,即相邻朝代或同一朝代的两个时期,结合张家口的历史沿革,说明中央对地方治理的变化。此问意在引导学生认识历史的延续与变迁,着重培养分析历史问题的能力。例如,春秋战国时期,在分封制下张家口分属于诸侯国燕国和代国;秦统一后在全国推广郡县制,此地分属代郡和上谷郡管辖,纳入统一多民族封建国家的版图。在随堂检测中发现学生选择最多的依次为秦朝至汉初、汉朝两个节点、春秋战国至秦朝等,说明学生对于这些内容相对熟悉,但对统编教材新增内容仍相对薄弱。

第三步,对本专题内容认识的提升,可借用《国家制度与社会治理》“学习聚焦”栏目揭示的规律,即“历代中央行政制度经历了复杂的变化,地方行政制度也因中央集权的强弱和国家治理的需要处在不断调整中”。

(二)横向分析历史事物的因果联系

从不同角度聚焦发生在该地的重要历史现象,有利于在更宽的视野下揭示历史发展的规律,也能获得更多的学情反馈信息,更好地达到利用时政热点活化知识、强化能力、提升素养的效果。

材料:“俺答封贡”之后,明政府在九边设置互市11处,张家口为其一。由张家口至蒙古库伦(现在蒙古国的乌兰巴托)的张库商路逐渐畅通。康熙二十二年(1683年)清廷给噶尔丹的敕书规定可在张家口等处贸易。康熙三十年,清政府开张家口、杀虎口等五口,内地商人可到蒙古地区贸易。《尼布楚条约》规定俄商执有“路票”者可往来贸易。此后逐渐形成了一条由恰克图(现属俄罗斯)—库伦—张家口至北京的贸易路线。乾隆末年的《闻见瓣香录》记载:“张家口为南北交易之所,凡内地之牛马驼羊多取给于此。贾多山右人(山西人),率出口以茶布兑换而归。又有直往恰克图地方交易者,所货物多紫貂、猞猁、银针、海貂……以及哈喇明镜、阿敦绸等物。”

——摘编自陈新海《明清时期草原丝路沿线城市张家口的发展与职能演变研究》等

問题:分析清代前期张家口商贸枢纽地位形成的原因,结合所学简述其影响。

此段材料摘编自当代学者的研究文章,创设了一个学术情境,考查学生以提供的材料为依据,结合所学对张家口商贸枢纽地位形成这一历史现象的原因进行理性分析,对其影响进行客观评判。

从学生的作答中,我们发现存在两方面的突出问题,一是分析问题缺失地理、交通方面的角度,暴露了空间观念意识不强;二是表达方式上,罗列材料中的史实或是抛开材料,表现出对材料处理不当;三是表述内容空洞无物,反映出组织表述的不足。由此倒逼老师们去反思,如何才能教会学生运用合理的思维结构,按一定的逻辑展开并合理表达。我们进行了以下的教学改进:4CCA9E1D-482A-4B68-B377-8FD68F35A3F3

第一步,对于有具体位置的历史情境,首要的是强化空间意识。张家口的地理位置独特,位于“恰克图—库伦—张家口至北京”贸易路线的必经之路上。这是商贸得以发展的必备条件。

第二步,依据不同材料的特点采取不同的方法提取有效信息。按时序整理出的表格式材料和摘编自学者论文的材料,其呈现方式和逻辑是完全不同的。前者按时序、抓住名称中“郡”“国”“州”等关键字词即可;后者按表述的逻辑层次,首先指明位置,接着按时间先后讲明朝和清朝的情况。

第三步,从设问找准时间定位,有理有据地表述。设问定位于“清朝前期”,则明朝汉蒙民族和好、张家口成为汉蒙等族互市之地是历史条件。清朝政策视为现实条件,再分出不同的角度,政治方面包括,清朝对内平定噶尔丹叛乱,实行蒙旗制度、联姻政策;对外签订《尼布楚条约》确定疆域,大一统局面的形成为交流创造了良好的社会条件。经济方面主要是晋商的推动。

第四步,按历史现象的逻辑来表述其影响,做到既客观又全面。本题分析的是经济现象,首先简述经济方面的影响,如促进张家口城市发展与职能转变、推动两国经贸发展、丰富两国人民的生活;其次,推进到政治方面的影响,如促进了中国边疆地区的稳定,巩固中国版图,有利于各民族交往;最后,上升到文化层次,如推动中华民族的文化认同、中俄文化的交流等。

第五步,进行方法小结时,点明其中体现了唯物史观中的经济基础与上层建筑、经济与政治、文化相互关系的基本理论。这是组织答案的内在逻辑,也是学生可迁移的知识和方法。

(三)将常规题型升级为开放题型

如何将常规题升级为指向学业质量水平4的开放题型,以适应等级性考试的要求?一个有效的做法是在题型上做文章,如改编为论述题、评析题或阐释类题等。以评析题为例,“清代张家口从蒙汉互市发展为中俄商贸枢纽,评析此现象。”或者“评析清代前期张家口在中俄商贸中的地位。”后者需要学生依据材料自行概括其地位,难度更大些。

这一升级带来的不同,一方面是答题结构不同。先要描述“中俄贸易枢纽”這个历史现象的表现,然后分析该现象出现的原因和产生的影响;最后揭示历史规律或从中得到的启示;另一方面是评分标准的本质不同。常规设问“原因和影响”采用的是踩点给分,而开放题型则是从“提取信息充分准确”“多角度分析”“史论结合”“逻辑清晰”等方面分层赋分。

总之,以教学评一致性的理念为指导,对于活用时政热点整合统编教材,我们探索出以上操作路径,它聚焦“学生在哪里”“要到哪里去”和“如何最好地到那里”这三大问题。实践表明,它能够及时诊断并有效培养学生的核心素养达成度和关键能力水平,以及提升面对陌生情境时运用所学知识解决问题的自信心和灵活度。

【注释】

[1]北京教育考试院:《2021年北京市高考、学业水平等级考评价研究报告》,北京:开明出版社, 2021年,第92页。

[2]教育部:《普通高中历史课程标准(2020年修订版)》,北京:人民教育出版社,2020年,第44页。4CCA9E1D-482A-4B68-B377-8FD68F35A3F3