能源危机与历史迭代

王豫刚

就经济史的角度而言,在煤炭与蒸汽机投入大规模工业生产之前,人类历史的“大分流”并不具备条件:无论社会治理结构是怎样的,本质上都生活在依赖植物光合作用所积蓄的有机燃料和农产品生产消费链条之上,即便有一定剩余,也会被人口增长所消耗,此即所谓的“马尔萨斯经济体”状态:全部社会生产只够养活吃饭的嘴,处于临界均衡,技术的进步有,但缓慢。

瓦茨拉夫·斯米尔在《能量与文明》中写到,地球上的任何一种文明都离不开太阳能,源源不断流入的太阳能维持着地球的生物圈,并为生产我们的食物的光合作用提供能量。因此,每一种文明从根本上来说都以太阳能为基础。现代文明依赖于煤与碳氢化合物(原油和天然气)等以化石形式保存的太阳能;越来越依赖电能,而发电的方式包括燃烧化石燃料、收集太阳辐射(基本上都是通过水和风等间接形式)、使用地球的热能(地热能)和使用核能。

斯米尔指出,传统社会的食物、饲料、取暖和机械能要么来自太阳辐射的直接转换,比如流水和风,要么就是通过生物质和代谢转换的方式收集,其中的收集过程有的需要几个月的时间,比如用作食物和燃料的农作物;有的需要几年,比如役用动物、人类肌肉、灌木、小树等;有的则需要几十年,比如成材的乔木。

格里高利·克拉克在《告别施舍》一书中认为,在前工业时代,土地是最关键的生产要素,但土地供给基本上是固定的。在这种先天限制下,不管在哪个社会,只要技术保持不变,随着劳动力增加,每名工人的平均产出便会下滑。因此,人均收入会随人口增加而下降。技术发展主要只导致人口增长。在工业革命之前,定居社会无法提升人们的生活水准,大家仍然处在自然经济状态下。

里格利在《延续、偶然与变迁》一书中强调,工业革命象征社会从“有机”的制造体系(organic system)转变为“无机”近代世界体系(inorganic system)的开端。公元1800年以前世界的粮食、能源、衣物和建筑的原料都是以有机的方式在农业领域制造出来的。经济对动植物持续性生产的依赖愈来愈低,对能源及矿物的依赖则愈来愈深,就是从仰赖煤、铁的古典工业革命开始的。里格利认为,有机生产体系有三个重要特色:第一,长期而言,所有从这个体系取得的产出,一定会被同等的投入抵消。第二,在无机体系中,生产效率的基准率为零,在毫无创新的有机体系,效率增长却是负数。第三是改良生产方式的实验本身就难以进行。因为生产期间比较长,若是饲养动物则可能长达数年。每一年,气候和病虫害的变化都会对产出造成巨大的冲击。每一块地,甚至同一块地里面的土壤条件也各不相同,所以一个对甲环境有益的变化,对乙可能毫无效果,甚至有弊无利。

在引起巨大争议的《大分流》一书中,彭慕兰坚称工业革命不是一个连续发展过程的延续,而是一个突然背离前工业时代停滞型平衡的意外。他认为欧洲发生这场意外的源头在于两个地理方面的偶发因素——煤和殖民地。对彭慕兰来说,阻止世界经济核心迅速增长的关键在生态方面。公元1800年前,所有社会都必须在固定面积的土地上,以可更新为原则生产资源——粮食、能源、原料。欧洲和亚洲的“先进有机技术”在1800年发展到其天然的极限。要大幅提升能源密集物资(如铁)的产出——也就是工业革命的特征——只有一种可能:在体系外发现新的能源或原料来源。欧洲能跳出这一步,是因为人口重镇附近即有煤矿蕴藏。 另外,它还有广大、空旷的美洲土地可供使用,以一整个大洲的粮食和原料暂时解除了生态限制。这些地理优势——而非创新潜能的差异——正是欧洲成、亚洲败的原因。

克拉克进一步总结到,1850及1860年代,四大创新降低了蒸汽动力海洋运输的成本:螺旋桨、铁制船体、复合发动机以及表面冷凝器。螺旋桨通过水流,更有效率地将动能转为动力。铁制船体的重量比以往轻30%到40%,在同等蒸汽动力条件下增加15%的载货量。复合发动机能提升煤转换为机械动力的效率。表面冷凝器能节省用水。复合发动机与表面冷凝器大幅减少了发动机每马力小时的耗煤量。1830年代,每马力小时需消耗10磅煤炭,到了1881年,已降至2磅。1838年“大西部”号(Great Western)在大西洋行驶的最快時速为10英里。1 9 0 7年,“毛里塔尼亚”号(Mauretania)每小时已经可以跑29英里了。最后,苏伊士运河与巴拿马运河分别于1869年和1914年竣工,更大大缩短了一些主要远洋航线的路程。苏伊士运河将伦敦至孟买的旅程缩短41%,伦敦至上海的路途缩短32%,大幅拉近了欧洲与亚洲市场的距离。1906年从英国运往东半球的运输成本,只有1793年的2%。

另一方面,在工业革命之前,木材是首要的建筑、工具和燃料来源,帆船要依靠木材和帆布,家具、马车和几乎所有运输设备、生产工具都要依赖木材来制造,取暖和照明都离不开木炭和柴火,动力则主要依赖畜力——以植物为食物。理查德·罗兹的《能源传》一书,其第一章标题便是“没有木头就没有王国”。伊丽莎白时期的观察家威廉·哈里森(William Harrison)在1577年写道:“我们英格兰的城市和好的城镇,大部分的建筑都只使用木材。”当时的工具,比如犁和锄头,也都是木制的,最多只是用铁镶个边。伦敦是一座用木头建造起来的城市,房子一般都是屋顶高耸,半木结构,靠在石头做的炉子里烧木柴取暖,这种建在房子中间的炉子叫作“reredos”,木头烧出的烟雾吹过房间,飘出窗外。建造英国舰队的一艘船只,大约需要用掉2500棵大橡树。1630年,英格兰有大约300家炼铁作坊,每年要烧掉30万车的木材来制造木炭,每车木材都相当于是一棵大树。

在中国,由于工业化的迟滞,到新中国建立后的首次森林普查时,全国森林覆盖率仅余11.81%。也正是这种“木材能源危机”,使得煤炭在英格兰率先普及,纽卡斯尔的煤炭运量从16世纪中期的大约3.5万吨增加到1625年的大约40万吨,“在两代人的时间内,来自泰恩河的煤炭贸易增加了12倍。”在1591年至 1667年间,运进伦敦的煤炭量从每年的3.5万吨增加到每年26.4万吨;到1700年,总吨位又几乎翻了一番,达到了每年46.7万吨。

能源从“有机”转向“无机”的第一次革命带来了对木材的初次替代:使用钢铁和玻璃,陶瓷制品的大量普及。在《钢铁、蒸汽与资本》一书中,罗杰·奥斯本详细描述了这一进程。也正是廉价玻璃仪器的普及,和大量钢铁工业母机的出现,以及蒸汽动力使得标准化加工的公差和稳定性都得到大幅提升之后,层出不穷的物理和化学实验进步才得以进一步发展,从而使得对石油的精细利用成为可能,如果没有蒸汽机时代奠定的精密钢铁加工技术,内燃机驱动汽车和飞机的设想很难如此便捷地实现。

煤炭还可以产生煤气、提炼煤油,加拿大医生亚伯拉罕·格斯纳是商用煤油工艺最早的改进者和推广者之一,很快,耶鲁大学的化学教授小本杰明·西利曼发明了原油裂解工艺,使得石油开采真正成为了一门可以运行的生意。到1870年,美国石油工业的投资已经达到2亿美元(相当于今天的近40亿美元)。宾夕法尼亚州的石油年产量总计超过了480万桶,美国出口的商品中,只有棉花卖了更多的钱。然而,由于没有合适的用途,煤油生产商们只好选择将挥发性较好的蒸馏物——特别是汽油——倒入坑中或浇在地上让它们蒸发掉。

从1887年到1896年,西屋和托马斯·爱迪生打了一场所谓的“电流之战”,也是在这一时期,威拉米特瀑布电力公司”(Willamette Falls Electric Company)于1889年安装了美国第一座水力交流发电站,将俄勒冈市的电力输送到13英里外的俄勒冈州的波特兰市。在1896年的时候,美国已经有近300座水力发电站投入了运行。

实际上,电动汽车并不是什么新鲜东西:它和内燃机汽车几乎同时发明。费城一个早期的电动汽车制造者和发烧友佩德罗·萨洛姆于1895年在富兰克林研究所的一次演讲中说道:“相比(电动车)的简单结构,汽油车的驱动装置复杂无比,有无数的链条、皮带、皮带轮、管道、阀门和旋塞,等等。这就给我们提出了问题——这样是否切实可行?如果有这么多部件,我们就可以合理地推测,这些零部件中总有一个会出现故障。”

那为什么内燃发动机赢了?罗兹总结到,基础设施制约是主要原因——这是围绕一项新技术出现时,支持技术发展所需要的必要条件。电动车主要局限于城市驾驶,因为当时尚未通电的农村缺乏充电站。蒸汽汽车和内燃机车通常可以在乡间的油漆店或百货店里找到燃料,部分原因是汽油已经被人们用作清洁剂和溶剂,部分原因是农民们已经用固定式的汽油发动机来驱动从洗衣机到谷物磨坊这类机器。到1914年,美国有170万辆在册汽车,而在1900年时这个数字只有8000辆。纽约市的汽车数量在1912年首次超过了马匹的数量,并且在后来的10年间,这个差距逐渐扩大。到了1920年,每年有50万匹的马被制成宠物食品,拿去喂了猫狗。“除了在当地短途运送一些货物,马匹不断从城市里离开,再也不会回来了”。

风电技术的发明也比我们通常的印象早得多:马塞卢斯·雅各布和乔·雅各布兄弟俩在20世纪20年代制造了第一批商用风力涡轮机,但由于成本问题在50年代逐渐失去了市场。硅光伏(PV)电池的发明则始自20世纪50年代的贝尔实验室,贝尔实验室的第一批硅光伏电池太阳能转换功率为6%。但随着硼掺杂的改善和生产技术的提高,到1955年时,这个功率提高到了11%。贝尔实验室的科学家估计其光伏电池的最高效率约为22%。光伏发电开始规模化应用,需要感谢70年代第一次石油危机年代的高油价:南加州爱迪生公司于1982年在莫哈维沙漠的希斯皮里亚镇附近启动了第一个兆瓦级的太阳能发电场。

但就供给稳定性而言,所有的发电方式都比不上核电:2016年,产能占全国电力近20%的美国核电站,平均容量系数为92.1%,这意味着它们在每年365天里有336天全功率运行(另外29天则被隔离开电网进行维修)。相比之下,美国水力发电系统稳定发电的时间是38%(每年138天),风力发電机组是34.7%(每年127天),而太阳能光伏电站稳定发电的时间只有27.2%(每年99天)。哪怕是用煤或天然气供电的电厂,也只能保证一半左右的发电时间。

此外,从发电机流向电源插口的电荷几乎是瞬间发生的,这意味着:它必须实时产生,才能满足需求,对发电进行储能也因此成为了一大难题:可行的主流方式目前只有电池储能或者抽水蓄能两种。大量使用风光水电源的一大制约因素就在于,必须准备煤炭或天然气电厂,在其由于天气原因无法有效工作时,来给电网补充供给,俗称调峰。

意大利物理学家塞萨雷·马切蒂认为,从经济的角度来看,“基本的假设是——这个假设已经被证明是非常富有成效而且强大的——主要能源、次要能源和能源分配系统,只是不同技术之间为市场而进行了竞争,它们也应该有相应的表现”。社会是一个学习系统。它的工作原理是文化传播——思想从一个人传播到另一个人——就像流行疾病传播那样。发明新技术只是一个开始,亨利·福特的T型车需要加油站。加油站需要汽油,汽油来自石油,石油必须先被发现,要有炼油厂来加工,还必须有管道将油输送到炼油厂,而汽油又必须被运送到停放着汽车的城市那里。人们不得不放弃骑马或马拉的车,选择购买汽车,学习如何开车,等等。

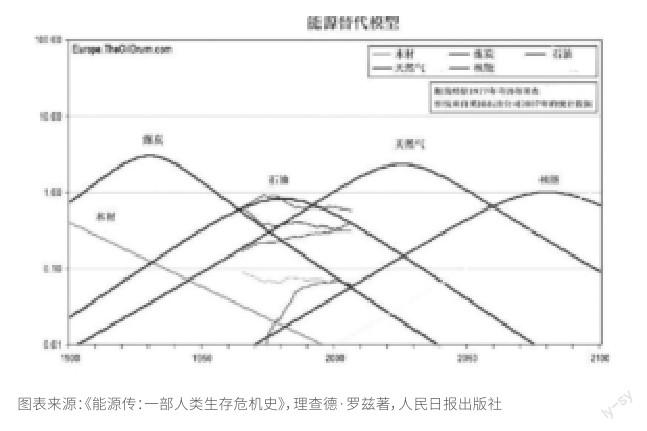

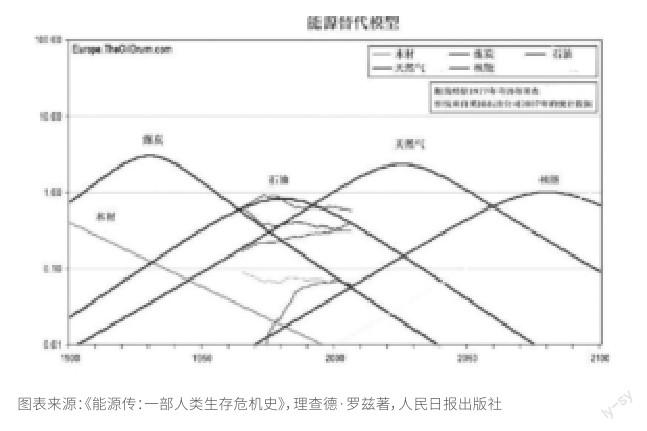

布莱恩·阿瑟在《技术的本质》一书中指出,新技术不可避免是粗糙的。他写道:“在早期,它只要能用就足够了。”在它第一次出现之后,阿瑟继续写道,“新生技术现在就必须有适当的组件使其可靠,得到改进并扩大规模,并且有效地应用于不同的用途”。这使得只有在具备成本优势时,“新能源”才能得到大规模投资和改进。葡萄牙政治学家路易斯·德索萨解释说:“所有工业时代的能源在进入市场时都遵循了类似的趋势。某种能源需要40~50年的时间才能从占有市场1%的份额扩大到10%的份额,而要最终占据市场一半的份额,则需要从达到1%份额的时候算起,再花上近一个世纪的时间才能够实现。”

“对许多伊丽莎白女王时代的英国人来说,煤炭是魔鬼拉出的粪便,如同今天许多反对核能的人一样”,罗兹写到,能源问题已经变得政治化了。

斯米尔认为,传统社会依赖于即时的太阳能,这种太阳能持续时间很短且会不断补充。相比之下,现代文明则是在取用累积的太阳能,并且取用的速度很快,与创造化石燃料所需的漫长时间相比,人类将在非常短的时间里耗尽这些燃料。不同于太阳辐射,化石燃料既高度集中,又易于存储,依赖它们能给我们带来极大的好处。因此,现代社会的总能耗和人均能耗都提升到了前所未有的水平。

在书中,斯米尔说,最合理的未来能量供应战略应是在提升能量转化效率(尤其是工业化经济体)的同时,减慢总体能量需求的增速(尤其是发达国家),应该在开发创新核反应堆原型的基础上灵活保留核能选择,还应在保证经济可行性和环境可接受度的同时,尽快提升非化石燃料所占的能源比重。只有那些变得非常牢靠且依靠成熟技术的能源范式,才更有可能得到持续发展应用并获得进一步的创新。相比于从动物能量和生物质燃料向煤、碳氢化合物、发动机和电力过渡的上一轮转变,向非化石燃料的转变无论在技术问题还是社会问题上似乎都要更加困难。他的推测是,依靠化石燃料发电为主的方式还将持续两代人左右的时间,我们能够改进的是节能、储能和提高可再生能源利用技术的效率。

如果我们抛开愿景,只关注图表本身,无论宁德时代、隆基股份还是比亚迪,其市值和股价,运行时间周期基本和原油价格同步,在原油价格的最低谷,特斯拉和马斯克也曾经一筹莫展几近崩盘,“大趋势”的实现,要比我们想象的路径要曲折的多:新能源的历史进程,需要老能源的价格危机来推动。没有老能源的价格危机?现实社会中战争和政治因素导致的老能源价格危机,也形成了一种促进和补贴。高油价时代持续得越久,电池和替代能源发电技术的窗口期就越长,如果真的担心气候危机和全球变暖,那就更应该限制煤炭、石油和天然气的使用和开采,不断缩减供给,让“老能源”的价格继续高涨,使得风光水核的“套利空间”能够持续,这样才能加快能源替代的过程。

要知道,在21世纪初,美国和加拿大的年人均能量消耗量大约是欧洲和日本的2倍,超过中国的10倍,约是印度的20倍,更是撒哈拉以南非洲最贫穷国家的近50倍。美国仅靠占世界不到5%的人口就使用了27%的一次商业能源。要想过上美国人的生活,我们目前掌握的的新能源技术,其发电效率,还远远不够。都是牺牲当期“福利”补贴新技术的效用不经济,方式区别只在于通过政府公共补贴還是通过消费者的效用溢价进行补贴,绿水青山归谁,金山银山归谁,不需要一致,也不会一致。要想实现国家层面上的能源自主,把电池揣在自己兜里,这种对非化石能源技术应用的补贴,在未来的一段时间里,还真得继续持续下去,直到其成本彻底“白菜化”为止,只不过,未来可能更多是以消费者支付“溢价”的方式来实现了。

————不可再生能源