绘海报 明设计

罗丹

部编版九年级下册语文第五单元是“戏剧”活动单元,安排了鉴赏、表演等任务,提倡“开放、丰富、自主”的活动特点。由此,笔者将戏剧海报设计引入活动任务,让学生用画笔充分展现对戏剧内容的理解,再借助书面语言,说明设计意图,锻炼学生的表达能力。

一、探索缘由

(一)理念引导,探索教学新任务

新时期的中学语文教学更注重核心素养评价的多样化、多形态发展。初中语文部编教材的“活动·探究”单元,秉承“以任务为驱动,以活动为载体”的设计理念,突破了传统课堂模式,引导学生开展自主、合作、探究式的学习。

在贯彻教学理念的过程中,笔者发现:戏剧艺术的确以表演为中心,但碍于活动时间、学生经历、受益广度言,真正的戏剧表演效果不够理想;而且在理解、体验与品鉴的过程中,学生易流于形式,无法真正体会到戏剧的魅力。

为解决以上教学困境,笔者在借此发挥空间,探索教学新任务,引入“海报设计”这个新颖能力点,让学生借助画笔更加深入地理解戏剧内涵,并最终落脚于语文课堂“听说读写”的训练要点。

(二)试题启发,尝试教学新任务

建立以核心素养为导向的评价与反馈系统,一直是各地中考命题者最需要把握的。由此可见,每年各地的中考试题可在一定程度上启发、指导教学活动。

近几年,各地对学生的创新设计能力的考查试题层出不穷。如2019年南京市中考语文试卷的第6题“用说明的表达方式介绍自己设计的文创作品”;2020年南京市中考语文试卷的第5题“谈谈自己对本班小屋主打果饮的设计(名称和制作方法),也谈了对菜单版面的设计”等。这些试题往往以语文能力为考查重点,涵盖范围很广,包括学生的审美能力、设计能力、表达能力等。

身为教师,我们在挖掘教材的同时,也需要在试题中找寻辅助教学任务。这样才能够深入把握好课标导向,追求教学活动的人文性、典范性。

二、教学流程与设计意图

【导入】

请学生欣赏电视剧《乡村爱情》的多种海报,说一说它们的相同点和不同点。

设计意图:該环节旨在用围绕一部作品的多样海报调动全班学生的积极性,不仅能让学生快速进入课堂内容并自觉投入其中,还能给予每位学生欣赏和评价的机会,培养学生“看图说话”的语言能力。

【走进海报设计】

1.请介绍这幅迪士尼电影《花木兰》的海报。

引导:如何介绍海报?

预设:有一定顺序地介绍文字和画面分别是什么,传递了什么信息。

设计意图:

2.若我们亲自设计海报,海报要有哪些元素?(板书后PPT总结)

(1)篇名(中、英文)。

(2)画面:代表人物及设计主人公关系的情节(冲突或悬念)。

(3)导演、主演、演出时间。

引导:借助《我和我的祖国》《哪吒之魔童降世》《地心引力》等中外多部影视作品的海报进一步加深学生对以上元素的印象,并请学生分析海报设计的独特之处。

总结:海报价值:突出重点信息以达到吸引人的作用。

(1)充分的视觉冲击力,可以通过图像和色彩来实现。

(2)海报表达的内容精练,抓住主要诉求点。

(3)主题字体醒目,内容不可过多。

(4)一般以图片(主画面很重要)为主,文案为辅。

3.妙招传授:海报点睛之笔。

补充海报元素:(4)与画面符合的极简、短语/对仗句,展现核心情节。

引导:借助学生欣赏过的《绿皮书》和《星际穿越》两部电影海报上的文字,请学生分析不同的表达对电影的作用,谈谈你更喜欢哪一句。

设计意图:该环节旨在以学生较为熟悉的多样影视作品的海报,让学生自觉沉浸在欣赏他人海报设计的氛围中,并自主总结相关知识点。教师在此过程中适当引导,可帮助学生更全面、精准地提炼出海报设计的元素,也为最终环节学生自主设计戏剧《枣儿》的海报做好铺垫。

4.以黄海设计的《龙猫》和《我在故宫修文物》的海报为例,引导学生观察片名的表现方式(如位置、字体、在整体构图中的意义等)与影片内容主旨的关系。

设计意图:该环节旨在让学生欣赏中国本土著名海报设计师黄海如何将影片内容与中国元素特别是汉字艺术融合。语文课堂的形式可以多样,但不能失去“语文味”。黄海的海报无论在构图样式、图片选择还是文字表达上都独具魅力,是学生设计海报时非常有价值的参考。

【作业布置】

请你现在给话剧《枣儿》设计一款海报,并用简洁的语言介绍你的设计,不超过200字。

设计意图:整节课以海报设计为切入点,实现学生与戏剧之间的距离消解。在唤醒学生观影与观剧经验的同时,回归书本,回归语文,引导学生从“看客”走向“设计者”,细致品味《枣儿》的内容与主旨,用画笔和书面语言落实课堂训练和能力培养。

【教学成果展示】

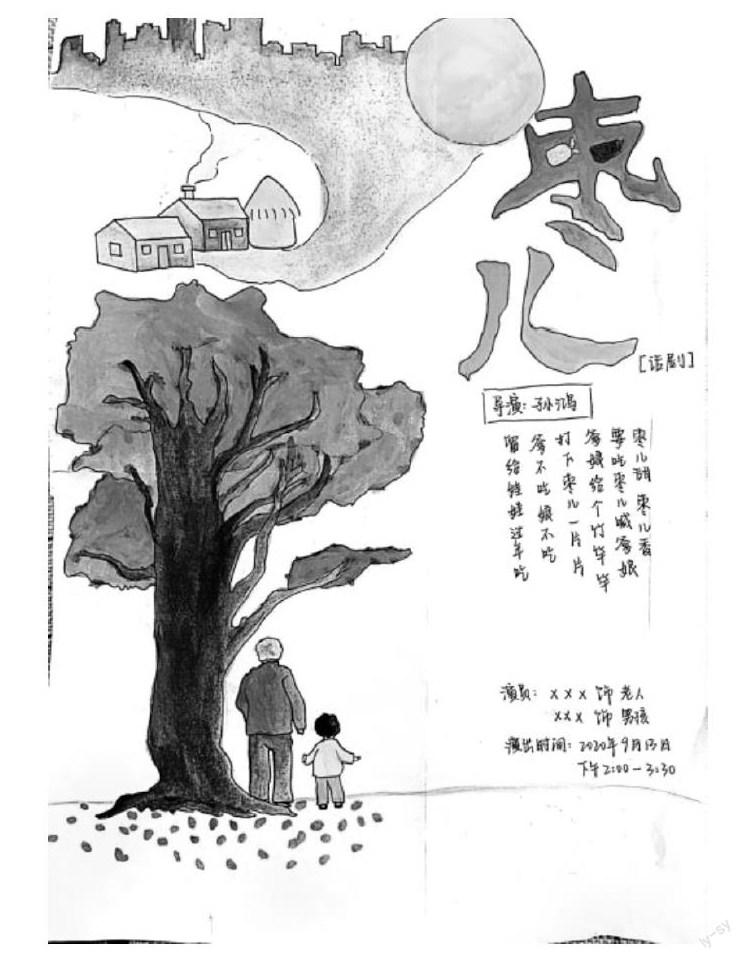

大家好!这是我设计的话剧《枣儿》的海报。

首先,戏剧名称写在海报的右侧上方位置,用呼应剧名的枣红填色,同时,枣中间画有一颗青枣和干枣,分别代表老人和男孩,剧名下分别是话剧导演、话剧主题童谣的歌词以及演员和演出时间,清晰明了,可以使观众快速捕捉有用信息。

其次,占据海报左侧下面大部分的是一棵生长茂盛的枣树,树上结着红枣儿,树下土地上也掉了一地枣儿,树干旁边站着一位身穿蓝衣蓝裤、头发斑白的老人和一个身穿黄衣橙裤的小男孩。男孩手中拿着一粒红枣儿,他们在眺望着远方,看远处的村落。

随着他们的目光再向图片左侧上部分延伸的画面是黑如群山的城市。夕阳与城市相齐,代表了老人与男孩儿对城市中工作生活的家人的思念、盼望。

三、教学思考

(一)一次跨界的尝试

《义务教育语文课程标准》强调,实施语文课堂教学活动时,教师可通过有效整合不同学科资源,灵活地运用多种教学策略,建立语文学科与其他学科的联系,以达到开阔学生视野,锻炼学生能力,进行有效的、充满“语文味”的跨界学习。

以“海报设计”为例的跨界尝试深入挖掘了语文学科与美术学科之间的联系。在层层深入的任务指引下,学生从自主欣赏并评价他人海报设计出发,不必被套路化的赏析语言束缚,谈真实所见,论真切所感。由此,有关“海报设计的基本要素”这一问题迎刃而解。这其中不时穿插着对“总结概括能力”“说明的表达方式”等语文知识点的训练,而在这些教学活动中,教师只需稍加引导即可,放手让学生成为课堂的主人,还语文课真实又丰富的“味道”。

在传统语文课堂教学中,多数教师单纯灌输知识,以“一问一答”的形式,死板地分析书本上的文章,再用“标准答案”束缚学生思维,让学生談语文“色变”。戏剧作为一种独特的文学体裁,沟通了文学与设计、音乐、表演等艺术门类的联系,“文学”与“舞台”的双重属性使其具备开展学习探究活动的天然条件。本节课,笔者充分整合教学资源,深入研究“活动探究”单元的特点,融合与美术相关的海报设计,让学生利用视觉化图像艺术去表达自己对某部戏剧的理解。

何为“语文味”?这是每一位语文教师都要思考的问题。以戏剧单元为例,“语文味”扎根于对戏剧内容的理解、对戏剧人物形象的赏析、对戏剧人物命运的思考等审美过程;“语文味”落实在每一个戏剧单元的活动中;“语文味”不应该仅仅飘香于语文课堂,更要作用于学生的日常生活。“海报设计”正是存在于“戏剧活动”与“生活情境”相结合的“语文味”之中,让更多的学生真正牵手戏剧活动。

(二)两个遗憾的激励

由于笔者的经验不足,在课堂设计过程中仍存在不少遗憾。

首先是教学内容对学生的要求过高。这节课虽然形式新颖,大部分学生都参与其中,但对学生的要求过高。学生不仅要对出示的影视剧作品有充分的理解,掌握赏析图像的能力,还要具备一定的绘画功底以及文字表达能力。所以,很难产生较多优秀成果。其次是建立完整的知识体系有偏差。海报设计根据其功能用途不同,设计元素也随之不同,所以,本节课紧紧围绕戏剧范畴内的海报设计,对于学生的知识体系建立有一定不当之处。除此之外,笔者在整合教学资源时,有意避开不够熟悉的海报设计知识,主要因为笔者对此方面的了解不够深入。

年轻教师总有一些奇思妙想。以上这些遗憾都将成为笔者日后前进的动力,激励笔者为学生探索更多不同的教学资源。

参考文献:

[1]杨连军.初中语文跨学科阅读教学策略[J].新课程,2020(8):70.

[2]王会香.图文结合品诗歌:以诗歌品鉴为例浅谈跨学科教学途径[J].考试周刊,2020(10):54-55.