从“悬崖村”到幸福村

刘艳梅

习近平总书记在四川考察时曾指出,“让人民群众奔着更好的日子去。”十年来,我省把老百姓的事当成省委、省政府工作的大事,着力解决“急难愁盼”问题,群众生活越来越“巴适安逸”。

现在,曾经的贫困村村民不仅搬进了新房子,过上了好日子,更因为发展产业有了更大的干劲儿;过去的苦难被如今的幸福冲淡,灾后重建造就奇迹,那片饱经沧桑的土地正成为爱的沃土;绿水青山就是金山银山的理念成为全党全社会的共识和行动,令人民满意的“绿色答卷”已然写就……人民群众获得感幸福感安全感更加充实。

四川凉山彝族自治州,古里大峡谷深处一个海拔约1400米的山坳中,有一个小村庄——昭觉县阿土列尔村。因为进出村子必须攀悬崖、爬峭壁,因此这里又被称为“悬崖村”。

“看着村民们的出行状态,感到很揪心。”2017年全国两会上,习近平总书记谈到有关“悬崖村”的新闻报道时,关切之情溢于言表。

随着脱贫攻坚的浩荡春风吹拂巴蜀大地,“悬崖村”很快变了模样。

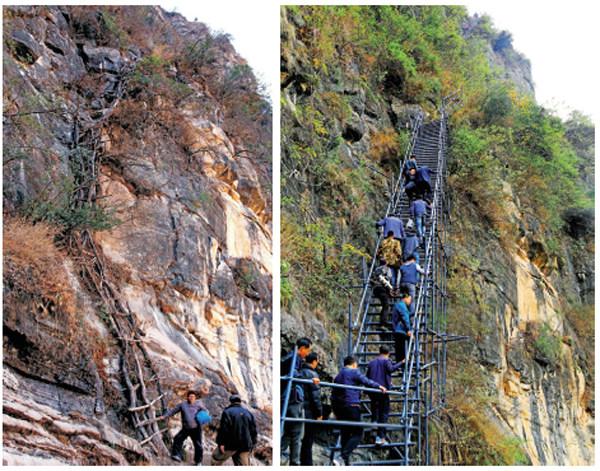

藤梯变钢梯

大凉山,山连着山。“悬崖村”,就位于这群山深处,距离昭觉县城72公里,曾是典型的贫困落后山村。

当年,村民们要想下山,必须绕行5个多小时的山路。为了出入方便,村民们用藤条和木棒搭起了藤梯。藤梯垂直于悬崖峭壁上,最窄的地方只能容下半个脚掌,旁边就是深沟险壑,稍有不慎,就会跌落崖底。

对于“悬崖村”村民而言,每每踏上这条路,都是一场生死博弈。为此,有些行动不便的村民,大半輩子都没有下过山。

那时,村里的孩子上学都要顺着这条藤梯爬上爬下。学校为了保障孩子们的安全,只有在寒暑假的时候,才让他们回家。

28岁的彝族小伙某色拉博至今仍记忆犹新:“大米、化肥、山羊……从小到大,我从山下背过许多东西上山回家。” 除了生产生活用品外,“悬崖村”年轻小伙娶的新娘也多是背上山的。

“那时候没用过手机,也没看过电视。”某色拉博告诉记者,10年前,自己根本不知道外面的世界是什么样,直到外出务工后才知道,外面的楼这么高,出行都坐车,孩子们上学走个十几分钟就到了,“我们小时候上学几乎要走上一天,“悬崖村”与外面原来差别这么大。”

作为全国最大的彝族聚居区、典型的深度贫困地区,凉山州无疑是四川脱贫攻坚最难啃的“硬骨头”。

没有路,要想脱贫奔康,不是件容易的事。为了“悬崖村”村民的出行安全,凉山州、县两级决定搭建一条钢梯。背钢管、打钻、焊接,村民们将120多吨钢管一步步背上山,干得热火朝天。

经过几个月的艰苦努力,随着通往山上的2556级钢梯的建成,村子通电、通网、通自来水,村民个个喜出望外。某色拉博家也逐渐添置了电冰箱、洗衣机等家用电器。“悬崖村”村民向贫穷“开战”的故事开始在村子里上演。

大家都搬新家了

对“悬崖村”村民们而言,“修路”并不是最终目的。他们和全省625万农村贫困群众一样,将摆脱贫困作为孜孜以求的梦想。

“那些年,住的土坯房漏风漏雨、看病下山要花几个小时。”“悬崖村”村民吉克木果回忆道。住房、医疗、教育等问题是“悬崖村”必须迈过去的坎。

生存条件恶劣,自然灾害频发,贫困人口很难实现就地脱贫。这样的窘境,也曾是四川许多贫困地区的真实写照。

为解决一方水土养不好一方人的现实问题,实现贫困群众跨越式发展,易地扶贫搬迁成了打赢脱贫攻坚战的重要途径。

2015年底,四川开始启动新时期易地扶贫搬迁工作,按照整体迁出和部分迁出两种方式,统筹考虑水土资源条件、城镇化工业化进程以及群众意愿,采取集中与分散相结合的方式安置贫困群众。

随着易地扶贫搬迁政策的落实,2020年5月,“悬崖村”又传出好消息——村里84户建档立卡贫困户,通过易地扶贫搬迁,分别搬入昭觉县的沐恩邸社区、昭美社区、南坪社区等社区,开启了在城里的新生活。

“我今年4月份来这里工作,包吃包住,每月还有3000元工资,生活比没有搬迁前好了很多。”在昭觉县沐恩邸服装厂当保安的某色伍哈说。易地扶贫搬迁政策不仅让群众“搬得出”还能“稳得住”“能致富”。

对吉克木果来说,最欣慰的就是小区里的幼儿园步行几分钟就到了,附近还有小学、中学。看到两个女儿在幼儿园里学知识、学普通话,吉克木果满心欢喜地说:“以后孩子们就有更多的发展机会了。”

除了学校,基本医疗条件的改善还极大解决了吉克木果的后顾之忧。“父母年纪大了,平时感冒可以到社区医院。如果需要到县医院,也就2公里的路程,真的太方便了。感谢党和政府的好政策,我们才能过上如此幸福的新生活啊!”吉克木果说。

不只是“悬崖村”,回首脱贫攻坚这些年,四川已有136.05万建档立卡贫困人口通过易地扶贫搬迁挪窝换业,165万贫困群众纳入农村低保兜底保障,特殊困难儿童和贫困残疾人全部享受社会保障,309.3万贫困群众的饮水安全问题和510万贫困人口供电质量不达标问题全面解决,人民群众过上了过去想都不敢想的好日子。

向着幸福前进

“悬崖村”村民搬下了山,但在峡谷、溶洞、温泉、岩壁等特有优势资源的吸引下,游客源源不断地到山里来。2021年,全村脱贫户的人均纯收入达10400元,全村居民的人均可支配收入为14271元。

对于“悬崖村”的“蜕变”,昭觉县古里镇镇长帕查有格既是见证者也是亲历者。帕查有格曾担任“悬崖村”第一书记多年,是四川打赢脱贫攻坚战派出的一支特殊队伍中的一员。

2015年底,在全省选派驻村工作队、第一书记和驻村干部,下沉一线同数百万基层干部一起奋战在脱贫攻坚主战场的政策指引下,帕查有格来到“悬崖村”。

养鸡、养羊,发展脐橙、油橄榄等产业,帕查有格带领村民探索致富的步伐铿锵有力。“下山进城后,因为距离较远,有的村民把地租了出去,有的村民选择留在山上搞种植和养殖,还发展起了旅游业。”村里的发展情况,帕查有格始终牵挂着。

“90后”彝族小伙某色苏布惹是土生土长的“悬崖村”人。虽已举家搬迁至昭美社区,但他仍常年住在村庄旧居,“人搬走后,山上的土地都闲置了,我就想把这些土地利用起来发展产业。”

瞄准“旅游热”,某色苏布惹和村里几个年轻人,利用闲置下来的村庄旧居,合伙打造民宿,吃上了“旅游饭”。“听说村里正在有序推进旅游规划,等有条件了我还想在山下开一个民宿,生意肯定比现在还好。”如今,和某色苏布惹一样铆足劲干事业的村民越来越多,他们相信“幸福是奋斗出来的”。

从贫困村到“网红村”,某色拉博也成为直接受益人。这个“90后”的彝族小伙利用互联网宣传“悬崖村”,因为爬起山来身姿矫健,被众多网友所熟知。现在,某色拉博在村里的旅游公司找了份导游工作,一个月有近4000元的收入。

而两年前才开始“触网”的吉克木果,算得上是“悬崖村”的直播带货达人。拥有几十万粉丝的他常年奔波在凉山州大山深处,直播卖花椒、蜂蜜、苹果、核桃等农特产品,妻子则在家经营超市生意。一年十几万元的收入让一家人的生活富足无忧。

回望“悬崖村”的脱贫史,除了顶层设计、领导关怀、人员配置、政策支持外,还有社会的大力帮扶,这些汇聚起了助力脱贫攻坚的磅礴力量。

今年全国两会,来自四川省民政厅的全国政协委员益西达瓦带去了“悬崖村”的新消息。两张照片对比鲜明,一张是昔日挂在峭壁上颤巍巍的藤梯,一张是今日稳稳当当“飞”入云霄的钢梯。

習近平总书记仔细端详,细问孩子上学、老人看病的近况,再问乡村旅游进展。这一次,他放下心来。

“脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。”接过驻村帮扶的“接力棒”,如今的“悬崖村”第一书记李廷坤感触颇深。持续改善基础设施、稳步推进旅游项目实施、精准做好防返贫监测、扎实推进移风易俗……李廷坤带领着“悬崖村”村民一起接续奋斗。他坚信,希望的种子已经生根发芽,幸福生活已翻开新的篇章。

(责编/王瑾)

【记者手记】

闲时,某色拉博、某色苏布惹会在网络上分享悬崖村的新貌。不仅仅是因为浓厚的故乡情结,更多的是“不想让悬崖村被遗忘”,因为,悬崖村的沧桑巨变见证了他们生活的蝶变,也见证了四川精准脱贫的奇迹。尤其是曾经“一步跨千年”的凉山彝族地区,实现了从贫穷落后到全面小康新的历史性跨越,群众生活发生翻天覆地的变化。