书必传千古:何绍基书史地位的形成与建构

苏金成 胡湘海

摘 要:清代书法家何绍基在身前就备受推崇,身后作品广为传播,益为世人重视,逐渐成为书法史中不可磨灭的经典。通过发掘大量材料,认为何绍基有“以书名世”的意识,同时何绍基友人对其书法的认同、推崇和赞誉,推动了其在世时书法的传播和声誉。何绍基有意识地索看、收藏佳帖名迹并题跋品评,这种行为增加了名迹的附加值,反过来也推动了何绍基书法的传播。最后,以曾熙为中心的交游圈对何绍基作品的收集、品评、题跋等行为,极大程度地总结并提高了何绍基的书法成就和地位,是其书史地位构建过程中的关键一环。

关键词:何绍基;书史地位;建构;传播

一位书家欲要成为书史中的经典,不是单凭艺术水平决定的,历史上不乏生前造诣绝伦、影响广泛的书家,逐渐埋没于历史之中。倘若书家在世时未进入历史主流之中,而又存世作品较少、相关史料留存不足、取法和收藏者不多等,会导致一位书家逐渐销声匿迹。何绍基在这几方面占有极大的优势,他出身名门、科举入仕且学识渊博并结识了许多社会名流。他对书法的重视程度及其成就,加上其友人、后世书家等对其极尽推崇、赞誉,使其进入到书法史的“经典”之中。所以何绍基书史地位的建构过程,可作为一个身份显赫、书学造诣深厚、影响较大的书家进入到书法史叙事中心的典型案例。

一、以书名世:何绍基对书家身份的认同与建构

何绍基作为书史上著名的书家,其在世时对自己身份认同是非常关键的问题,在诗人、学者、政治家、书法家等身份中,书家身份在其人生经历之中占据重要位置。通过对其交游、创作、收藏等方面的探讨,论述何绍基构建自己书法世界的过程。黄道周曾以“作书乃学问中第七八乘事”之言强调书法是文人余事,而从下述分析可推测出何绍基将书法放置在学问中较重要的位置,两人之间形成了鲜明的对比。

对于何绍基书法家的形象,当时人多有论述,如“世徒重其书法,为有清第一。……即以书法论,亦非后人所易学步。其一生临池之功,至老不废,摹汉碑每种至数百通。晚年乃无一相似者,神明变化,自成一体。盖临摹之初,惟恐其不似。及其专力致精,惟恐其似。入而能出,惟大家为然。”[1]在其周围的人看来,当世最推崇其书法,甚至标榜为“有清第一”。何绍基花费了大量的时间在书法上,且其日常生活、学术、收藏都与书法有关,他有意识地建构自己在书法一端的成就。

何紹基曾说:“人生荣华富贵变灭似云烟,惟有功名与夫文字,能令后世流传。”(1)书法作为文字的载体,意味着何绍基亦希望书法能流芳后世。从旁人的视角来看,曾国藩评说其长于五事并记录:“渠意皆欲有所留后。以余观之,字则必传千古无疑矣。”[2]11何绍基虽想“五事”皆有美名传世,但曾国藩敏锐地意识到其书法才是他最有成就的。书法渗入到何绍基日常生活的每个角落,何绍基在世时订件、应酬就颇多,日记中常有记载,“初五日,晨、午俱静,了字账不少”。[3]114日记中几乎每天都会出现“写大字多”等的字样,可看出付出了许多的时间在书法上。他抱怨外人觉得其书高奇、恅愺,不知他在书法上耗费了多少心血,甚至是百忙之中都不忘临池,并说自己“岂知无日不从平平实实、匝匝周周学去,其难与不知者道也”。[4]正是因为其踏实的学书作风,何绍基的书法才有如此成就,这是其书史地位如此之高的基石。所以《清史稿》记载:“其后包氏之学盛行,咸同以来以书名者,何绍基、张裕钊、翁同龢三家最著并见他传。绍基宗颜平原法,晚复出入汉分。”(2)

除开在创作上的极高成就,何绍基也花费大量气力于收藏、题跋之上,这构成了其书史形象中学术、思想一端,让其形成了书法创作与理论建树颇丰的形象。他对于拓本的搜集是痴狂的,“我生金石宿缘厚,广搜遗逸理放纷”[5] “肆书搜尽北朝碑”“余既性嗜北碑,故摹仿甚勤,而购藏亦富……”[6]96何绍基对于书画的鉴赏、题跋活动亦丰富,他曾在游历中往返二万余里,无日不欣赏法书碑帖,收获颇丰。也常与诸位友人共同欣赏、交流碑帖拓本,其日记中常有记载,如“午刻与石州同到小庵处看帖,《化度》《庙堂》《善才》《启法》四种皆前番看过,米书《方圆庵记》初拓则今日始见也。”[3]37经过他收藏、欣赏、题咏的碑帖数不胜数,使他在书法的学术思潮之中占据了重要地位,成为“碑学”发展的承前启后者。

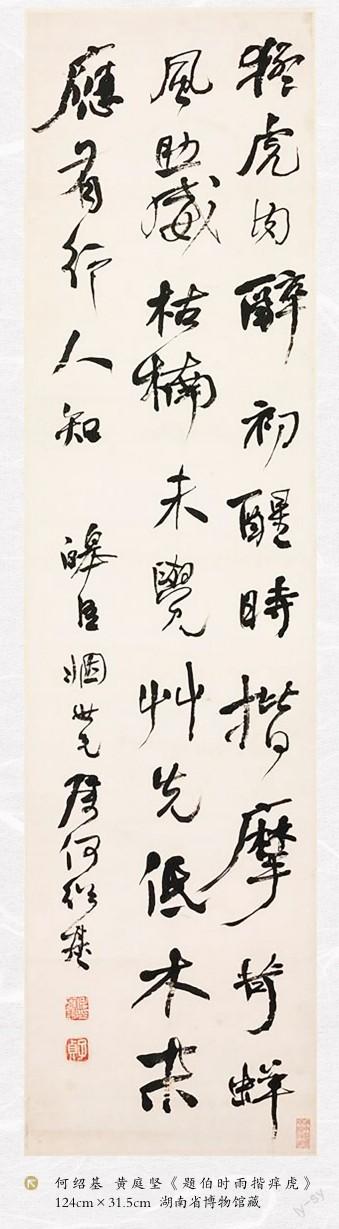

在金石题跋、诗作中,何绍基有一类着重对其自身的创作技巧与思想进行解释与辩护,可看出他有意识地塑造自己的书史形象。在其《东洲草堂金石跋》中可分为两个部分,前部分多为考证类,对金石的时期、内容、用字等进行详细的考证,是一门综合学问;后部分逐渐强调金石文字的书法价值,论及金石文字之美、碑学思想等,而这些题跋与其书法创作形成了互补关系。在跋《张黑女碑》说:“通身力到,……汗浃衣襦”(3),有意描述自己的创作状态。又如跋《兰亭旧拓本》说:“昧本详末,舍骨尚姿,此后世书律所以不振也乎?”[6]89意在为自己的“重骨气”的书学观念正言。在这之中最经典莫过于《猿臂翁》,将李广弯弓射箭、猿臂来为自己奇怪的书写姿势做解释与辩护,以此来维护这一行为的正统形象。从现留存的日记、信札等日常书写中不见“回腕高悬”的作品,体现出何绍基对于书法实用性的认同;中晚年大量作品出现战掣、抖动的笔法,则重在强调书法的艺术性,二者之间泾渭分明也体现出何绍基对于书法家身份的有意塑造。

二、名人延誉:来自何绍基友人的助力

纵览何绍基的生平经历,一生以居京、仕京期间的交游经历最为重要,其次才是诸如在长沙、四川等地。何绍基出生在家学深厚的家庭,其学富五车、进士出身,又有丰富的仕途经历,身处政治精英之列,为人正直敦厚,这为他形成了一个非常高层次的交友圈,如阮元、祁隽藻、张穆、林则徐、魏源等。这些高质量的友人对其书史声誉的形成产生了较大的影响。

何绍基友朋的助力分为以下两个方面:一、友朋们在文化圈内拥有极高的“话语权”,他们通过诗、文等方式对何绍基的书法、道德、文章给予高度的评价,这些文本或是收入其诗文集,或是广为传播,推动了何绍基在世时的声誉;二、友朋们所藏历代佳作,邀请何绍基题跋,能让何绍基不断地出现在书法史的中心议题和视野之中,只有“名家”才能配“名迹”,这无疑是对何绍基书史地位的认同。

(一)何绍基友人的推崇、赞誉

陈硕在文中强调邓石如是如何被晚清名臣们赞誉追捧,特别是曾国藩,因此而提高邓石如在书史上的声誉与地位。[7]值得注意的是,何绍基在世时就获得了晚清名臣和众多文化圈内人士的认可和赞誉,这无疑极大地提升了其在书史中的地位,所以他能拥有如此高的地位离不开友人的推波助澜。

何绍基出身名门,其父何凌汉官至尚书,于学术、书法都有较高的建树,由于其父交游的层次较高为何绍基结识名流提供了机会,如其父延请京内名师孙镜塘、张掖垣,也可以与其父门人定交,如许瀚。其本身的能力也不容小觑,科举高中进入翰林院,馆师为阮元、穆章阿,与馆中人士也多定交。在此处讨论如何定交并不是重点,何绍基是通过什么策略来维护他与友人之间的良好关系,使得其友人在各种场合赞誉、推崇他是非常重要的。从日记、史实中可看出何绍基非常擅长打理好与友人的关系,以下简要分析。

其一,在晚清非常重要的一个文化活动——顾祠雅集,何绍基为此付出极大的精力,如筹钱、建设、召集等,而参与活动的人都是京中名士,他们多有作文咏唱,十分推崇顾祠的活动并肯定何绍基的建设之功。还有其他雅集、宴会,如何绍基常参加的寿苏会,又如宴请“陶然亭者,都城寥旷之区,士大夫宴赏之胜地也。道光十六年首夏之朔,道州何绍基子贞与弟绍业子毅宴客于斯亭。”(4)

其二,何绍基非常乐于为别人作书、墓志铭、题跋等,毫不吝啬自己的书法,这一点不仅能作为礼品回馈给朋友,也推动了其作品的广泛传播,且入藏官员、学者家中为其作品的保存和流传提供了较好的基础。在日记中这种情况时常出现,朋友宴请他往往作书为回报,如“饭墨林处,为写扁四幅”[3]36“墨林请酒,为作字数纸。”[3]133至于写挽联、墓志铭等何绍基亦是十分认真,如为其挚友曾国藩撰并写挽联:“武乡淡泊,汾阳朴忠,洎于公元辅奇勋,旗常是特炳二千载;班马史载,苏黄诗事,怆忆我词垣凯谊,风雨深谈四十年。”[8]如曾国藩祖父七十寿,寿屏就由何绍基撰文并书,曾在家书中说:“现在做寿屏两架。一架淳化笺四大幅,系何子贞撰文并书,字有茶碗口大。”[2]16

其三,何绍基延誉和借碑帖于他人等亦是维持关系的重要手段,如何绍基对曾国藩的赞誉使得其弟何绍祺对曾优待、改容加礼,“何子敬近待我甚好,常彼此作诗唱和。盖其兄钦佩我诗,且谈字最相合,故子敬亦改容加礼”。[2]11何绍基极喜欢借友人碑帖欣赏,其自己的藏品也是慷慨借于人的,如其日记说:“晚条珊来饭,携八大画去。”[3]154,又如其珍藏的《張黑女碑》孤本经常借于友人。通过以上这些行为,何绍基能够与友人一直保持非常友好的关系,如此友人也十分愿意推崇、赞誉其人其书。

对于其友人怎样帮助何绍基书法名誉的传播是细数不尽的。曾国藩钦佩何绍基的书法,曾在其44岁时就下过定论:“子贞之学,长于五事……。字则必传千古无疑矣。”[9]238类似的赞誉是非常多的,此句最为经典。曾国藩每每于信札、文章、雅集中夸赞何绍基的书法,曾说自己朋友愈多,而论到谈艺则以何绍基为最,“讲诗、文、字而艺通于道者,则有何子贞”。[2]14间接地说明在曾国藩的交游圈里,对书法最有成就、理解最深的是何绍基。他们同为宋诗派常与论诗,在赞誉何绍基书法“必传千古”之时,也不忘赞誉其他方面的成就。何绍基在出文集之后寄予曾并索题,曾在书信中回复到:“尊集奉读一二,尽取古人之精华,而一不袭其貌,竟不能举一家以相拟。惟博综众流,才力富健……。其天机横溢,孝友笃挚,时有度越竹圫之处。”[10]钦佩之情溢于言表。

与何绍基同馆的杨翰评:“数百年书法,于斯一振。如此小字人间不能有第二本,仲云宝藏,当觅精能手,钩摹上石,使后世不独赏重山阴也。”[11]如此之高的评价可见一斑,同治元年杨翰任职永州,何绍基作诗并跋《大唐中兴颂》,后能镌刻于颜书左侧离不开杨翰的功劳。翁同龢收集何绍基的墨迹,甚至是日记也不放过,翁亦积极推崇赞曰:“近来蝯叟继清臣,收敛神锋健绝伦。”[12]何绍基与许瀚关系友好,曾请其为自藏的《张黑女》作跋,而许瀚也在《国朝名人墨迹》中对之大加赞誉、推崇。

友人为何绍基题跋也不忘赞誉其书法之精妙,崇恩在其珍藏的《张黑女》题跋中说:“子贞谓每一临写字,未及半,汗浃衣襦,自是神理俱耽,力透纸背,数百年后当与此志并传者。”何绍基殁后友人、后人也积极为其作传,对其生平功绩做一个较完整的评价,这些文字成为深入了解何绍基的重要材料,如何庆涵的《先府君墓表》、李元度《国朝先正事略》。从现有资料来看,在各个场合都能见到何绍基的友人为其延誉、推崇。

这些友人拥有着文化圈的“话语权”,左右着文化的发展,对艺术的影响力就不言而喻了。他们对何绍基的延誉、推介,为其博得了好名声使其书名广为人知。作为文化、政治的精英们,他们本身就是历史上会被着重记载的人,何绍基与他们的友好关系,让他能借朋友之手留下足迹,进一步奠定何绍基在后世的声誉。试举一例,如曾国藩著名的论断,何绍基字“必传千古”,曾被《书林藻鉴》《国朝书人辑略》等转载,更不用说如今学者们对这一论断引用的频繁程度了。友人的极力推崇、赞誉是何绍基书史地位如此之高的重要推动力,毕竟以曾国藩、李星沅、吴荣光等人的功绩之盛、地位之高、名誉之重,他们所作诗、文、跋等都蕴含着极大的文化资本认定,这对何绍基书名的传播是难以想象的。

以书法作品传播的角度考察,何绍基的书法接受面是非常广的,其作品上到官员士绅,下到平民百姓,都有机会收藏和涉猎。《湖南通志》记载:“求书翰者,所至绢素山积,东西洋诸属国,珍只字若拱璧焉。”(5)但对于何绍基的友人来说,他们多作为官员、学者、士绅,其收藏实力、保存能力较强,能够使其作品得到较好的保存并流传有序,这无疑也为何绍基在后世的影响奠定了深厚基础。

(二)友人延请何绍基题跋的意义

由于何绍基高超的书法艺术、学术水平,友人不仅常借藏品中佳作于何绍基钩摹观赏,而且多请其为藏品作跋,其中不少是宋明善本、佳帖。对于其友人而言,何绍基作为晚清著名的文化人物,借藏品于他观赏并得其题跋,毫无疑问会增加此幅作品的价值。价值有二:一、经过何绍基的鉴赏题跋,增加了作品为真迹的可靠程度;二、何绍基书法本身的艺术属性,留下跋文墨迹增加了作品的艺术价值。其实何绍基也意识到这个问题,他曾在《宋拓李思训碑》中说:“又未谷、覃溪、石公、鱼门、郎夫、芝山诸先生之题赏风格,均足为妙拓增重,茝丈珍如圭壁也。”何绍基意识到佳本经过诸名公的鉴赏题跋,都可以为“妙拓增重”,藏家对之也是十分珍重。

何绍基在这种题跋鉴赏行为中也获得好处。其一,题跋行为使得他在历史名迹之中拥有“话语权”,能鉴赏与发表学术观点,让何绍基不断地出现在书法史议题的中心。他虽不能像大收藏家一样坐拥庞大的书画收藏,但通过“借”并题跋不断地露面,让何绍基一直“出现”在书法史的主流位置,随着这些佳作的流传,何绍基的法书也通过这一媒介留存下来,当后世关注起这些名作,何绍基也不可避免地出现在书法史的论述之中。其二,何绍基也因此能一饱眼福,在其日记中记载经常一借就是数天,如“陈寿卿邀看《沈府君》《冯君》两神道也,果佳品;又看《兰亭》《洛神》各帖,不过尔尔;借得八大画册二,归。”[3]44这一则生动地说明了何绍基与友朋的书画活动,借观三天后归还,“拜陈伟堂师相寿,并带八大册还寿卿,仍换两册来”。[3]45而且继续借观其他两册。甚至曾借十一件,“过厂肆,至雅集斋看字画数十件,携十一件归,内有石斋、石溪迹,惟鸿宝画册未得携回也”。[3]61通过友朋的关系,不断获观艺术史上的佳迹,对于何绍基书法创作水平、眼界的增长是无法估量的。以上这两点无疑为何绍基在书法史上树立较高的位置起到了重要的推动作用。

以下举例说明。何绍基曾寓居吴荷屋家中并得观其大量家藏佳作,吴所藏《董文敏精书仙坛记女史箴合装卷》中何绍基跋:“写麻姑记太箸意故丽密多于遒逸,写女史箴乃龙女参禅,得悟时矣。荷屋丈人出眂,何绍基记。”(6)此卷属精品,不仅是何绍基有“参禅得悟”的感叹,董其昌说:“余此书直得晋人之神髓,非敢自誉,书道本如是,历代皆迷耳。”(6)吴荷屋出示如此精品让何绍基作跋,无疑是看重了其书法成就和影响力以此提升本卷附加价值,据记载“凡书经子贞手题,增值三倍以上”[13]。据跋和鉴藏印可知,此帖曾刻入《友石斋帖》,经过吴荣光、潘仕成、俪荃等人的收藏,紧接着学者也介入到此卷的传播,端方在《壬寅销夏录》非常完整地记录了此卷。自此,何绍基作为“佳作跋者”通过此卷的流传与传播,可以不断地出现在书法史之中。佳作上的题跋行为是进入到书法史的一个重要方式,钤盖鉴赏印亦是有效方式,何绍基则常用“何绍基赏”一印。

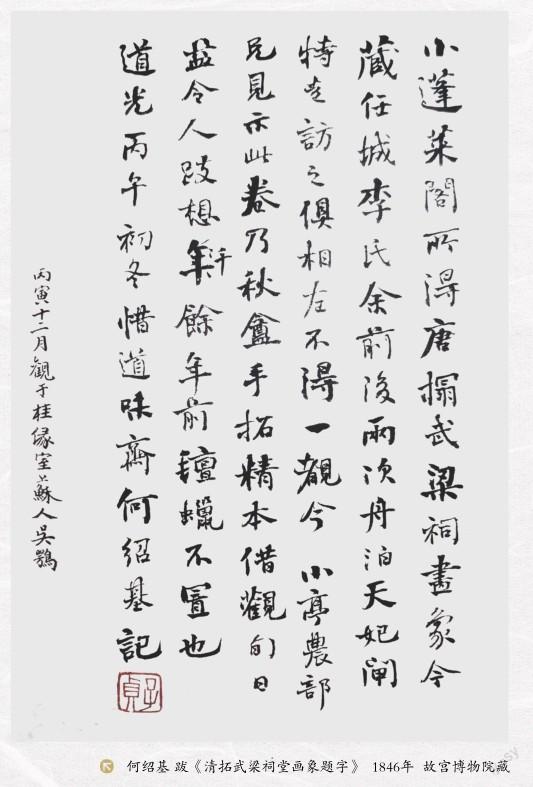

当然,何绍基广大的友朋圈并不代表能看到他想看的所有佳拓、佳迹并作跋留迹。在今藏北京故宫博物院《武梁祠堂画象题字》后有何绍基一段跋文,有趣地记载了他关于索看《武梁祠画象石》拓片的过程。文曰:“小蓬莱阁所得唐拓武梁祠画象,今藏任城李氏。余前后两次舟泊天妃闸,特走访之,俱相左不得一覩。今小亭农部兄见示此卷,乃秋盫手拓精本,借观旬日,益令人跂想千余年前毡蜡不置也。”何绍基深知武梁祠的名气之旺,可惜他特地拜访李氏两次,仍不得观,直到其友韩泰华(小亭)出示黄易手拓精本,何绍基借观数日兴奋不已,提笔记下,并遥想千年之间如此佳迹竟无人问津、椎拓。可看出何绍基对于文化圈内的热点十分关心,虽寻求多次不得,但丝毫不影响他对于观看的渴望,而且非常乐于在如此重要的拓本中留下自己的墨迹。

现已知何绍基参与的题跋活动中,以宋拓本《广政石经》最为庞大,刘体乾在跋中说蜀石经题跋观款有五十余处[14],其中不乏文化大咖,可知此拓本本身名誉之盛。何绍基以其出色的学术、书法水平拔得头筹,其友延请他为之题签、耑,并作第一跋。如此重要的拓本让其作为跋首是对其在文化圈地位的认可以及推崇,何绍基此跋文可分为三个部分,首先为文本内容做一个概括性的介绍;其次提到自己曾观赏过其他两本非常重要的石经拓本;最后题诗一首:“书律深严近率更,卷终字数见专精。如何不著谁人笔,输与张扬后世名。”何绍基夸赞了一番后强调此帖的珍贵,不落款以“张扬后世名”,而何绍基则能借此帖“张扬”自己的声誉。

三、流芳后世:后人对何绍基的推崇与传播

何绍基在世时盛于书名,已在书法史上占据了较优位置,但如若后世不推崇追捧,则不能达到今日何绍基在书史中的地位。据《晚晴簃诗汇》记载:“殁后仅五十年,书法益为世所重,得其片楮,珍若球图,独其诗尚未有极力扬榷之者,盖为书名所掩也。”(7)正如上引,50年后其书法越来越被看重,这时其身边的朋友多过世,新一代书家已经成长,在这些书家中以曾熙为中心的交友圈对何绍基的书史地位和传播起到重要的作用。分为以下两点:其一,大量地收集何绍基作品并临习取法,以自己的影响力带动他人对何绍基的接受;其二,通过题跋、撰文等行为,对何绍基赞颂、延誉。

曾熙对何绍基作品的收集、崇拜行为尤为经典。在《致姚江云札》中说:“以蝯叟行书屏四条(极精之品)……,乞向钱庄借取,每月息二分,可否。”[15]136曾熙为了收集作品向钱庄借钱,可见其对何绍基的热爱程度,当然这是对精品而言。至于生病时,曾熙以“蝯叟”之作消除烦闷。在《致陈柱札》中:“病将十日矣,蝯叟题黄忠端手简,乞假一消悶。”[15]102当然,曾熙的收集行为并不是毫无目的的,在《致江紫尘书》中说:“何联极佳,究惜纸碎,既有人争,亦甘让之。如五十元内,亦可为髯留之。”[15]97可见,曾熙最主要是收藏“佳作”而非求多求全。曾熙的这种行为原因有二:其一,对何绍基的书法非常喜爱并有意取法;其二,何绍基与曾熙同为湘人,是一种崇拜乡贤的行为。

曾熙作为海上书坛巨擘之一,对其周围的影响力不言而喻。其朋友对何绍基的法书也十分喜爱,如《至谭延闿札》中:“瓶弟新得之刘册及东洲书神道碑墨迹,弟已见之否?”[15]83 “瓶弟”即谭泽闿,在信中特地询问谭延闿是否见其弟所藏何绍基书《神道碑》,可见他们经常一起欣赏、研究何绍基书法,并有相互酬赠何绍基作品的行为。同时也引出了一个事实,谭氏家族对何绍基作品的收集热情程度是不亚于曾熙的,如曾熙跋谭延闿藏品的时候说“瓶斋藏何道州篆分行书数百种”[16]607。谭延闿之子谭伯羽继承了家藏并移居美国,其“生平无所嗜好,闲暇以临池为事,以先世旧藏,于翁同龢、刘石庵、钱南园、何子贞四家最多”。[17]如此一来,何绍基的作品不仅得到了集中而且传播海外,推动了其在国外影响力的形成。又有翁同龢收藏颇丰,实力雄厚,其翁氏家藏传承有序,至今已被翁万戈捐赠给国内外各个文博机构,这其中就不乏何绍基的作品。张大千作为曾熙、李瑞清的学生,初次见面时赠曾熙何绍基联,入门后曾熙给其改名“猿”,不得不说受“猿叟”的影响,而张大千三十岁之前的书法多学何绍基,更不用说曾熙的藏品给予张大千观摩学习了。而翁同龢、张大千的收藏逐渐流向了国外,致使了何绍基作品在国外的大量传播。

上述收藏行为还需归结于“取法”之上,书史地位的形成不仅受作品质量、传播的影响,后人取法的多寡显然也是一个重要因素。在这方面,何绍基的成就无疑是巨大的,曾熙、李瑞清、谭氏兄弟、齐白石等都是享有盛誉的名家。其后人何庆涵、何维朴就更不用说了,他们的许多书画活动都有何绍基的影子出现,如何维朴跋《嘉祐石经》中抄录其诗,并对诗的内容作了一定程度的考订、修正。

“取法”行为代表着对何绍基书法水平的认可,所以曾熙等人对其如此赞誉、推崇是十分合理的,最常见的是为作品作跋并延请其他名家一起作跋,其次是在文章、著作中赞誉。对他们来说,一起鉴赏、题跋何绍基的作品是最有意义和价值的,在这之中往往每位跋者对何绍基多加赞美,并有意提高其在书法史中的影响和地位。经过一群鼎鼎有名的书画家们作跋,不仅取得了提高何绍基声誉、地位的效果,还能增加何绍基作品的附加值。

以曾熙为例,他多次在跋中给何绍基一个“书法史定位”,首先是认为何绍基的书法成就能与宋四家相比较,于同代来说亦是可“睥睨百家”,如“与宋四家驰骋者,南园、道州、常熟三子而已矣。……睥睨百家,舒啸徜徉,盖其才不可及也。”[16]103直接将其书法史地位提高到与古贤同等的地位,这类评论时常见其跋文中。又如“又本朝而言分书,伊邓并称”[9]238,将何绍基与伊秉绶并称为清隶二家。其友谭泽闿也说:“先生(何绍基)与钱南园、刘石庵和翁松禅,并为清代四大书家。”[18]他对何绍基的取法、变法、审美等评价也多溢美之词。并对其书体优劣作了认定:“存闲雅于恣肆之中,发生新于甜熟之外,清代书家,自推巨擘。又曰蝯叟各体:分第一,篆次之,真行又次之。今人宝其真、行,所谓识碔砆也。”[19]就大多数的评论来看,何绍基的真行成就无疑是最大的,曾熙此言有着意拔高其隶、篆高度的嫌疑。曾熙最终结论是何绍基“能独有千古”。最后,曾熙跋的前后往往出现何维朴、谭延闿、谭泽闿等名人,而这些拥有众多名家题跋的作品无疑被后人们认定为何绍基经典之作,并经常付梓出版,进一步传播并确定了何绍基的书史地位。

在学术著作上,以曾熙的弟子马宗霍为例,他在其著作中对何多加赞誉并给予极高的评价,对其逸事也多有记载。在《书林藻鉴》凡例说:“其间大家者,如汉之张蔡,魏之钟卫,晋之二王,唐之欧虞褚李颜柳,宋之苏黄米蔡,元之赵,明之董,清之邓何。”[9]1 “清之邓何”一言意味着马宗霍将何绍基提高到能代表清代的两位书家之一,这一意识贯穿着清代部分的写作。不仅在讨论书家时以何绍基的部分为最长,而且给予极高的评价:“观其所书易林,甄陶万象,孕育百灵,盖不知有汉,无论魏晋矣。”[9]194要知道在谈论其他书家的时候不仅给予肯定,还提到了不足之处,马宗霍在论何绍基的时候并不如对其他书家一样苛刻。

四、结语

何绍基虽仕途备受蹉跎,但为官经历和四处游历为其奠定了深厚的交游基础,且于书法、碑学、文字学等方面成就颇大,是何绍基在书史上享有盛名的先决条件。他极善于处理好与友朋之间的关系,再加上其书法本身的魅力,所以友朋在各种场合赞誉、推崇其人其书,使何绍基在世时就拥有较大的书法影响力和传播范围。何绍基有意识地构建在书法上的多方位成就,比如在碑帖的收藏、鉴赏与研究上,他常主动索看友人的佳拓善本,友人延请他题跋是对其在书学成就上的认可,因为只有“名家”才能匹配上“名迹”。在其身后,收藏、取法、推崇何绍基书法的人非常多,为何绍基书法的传播起到了重要作用。他们从书法史的角度对何绍基进行评论,对其书法成就做总结并寻求书史定位,他们的努力极大程度地提高了何绍基在书法史中的地位。

(作者:苏金成,博士,上海大学上海美术学院教授,博士生导师。胡湘海,上海大学上海美术学院硕士研究生)

注释:

[1]张舜徽.清人文集别录[M].武汉:华中师范大学出版社,2004:415.

[2]董力.曾国藩家书[M].成都:四川文艺出版社,2008.

[3]近墨堂书法研究基金会.何绍基日记[M].北京:国家图书馆出版社,2019.

[4]鄢福初.壁立千仞——何绍基的书法美学及其当代意义[M].长沙:湖南美术出版社,2017:109.

[5]何绍基.何绍基诗文集[M].长沙:岳麓书社,1992:428.

[6]何绍基,沈树镛.东洲草堂金石跋:郑斋金石题跋记[M].杭州:浙江人民美术出版社,2019.

[7]陈硕.成为“典范”:晚清时期邓石如书史地位之建构[J].文艺研究,2021(05):148-153.

[8]李翰章.曾国藩文集:四[M].九州岛图书出版社,1997:1072.

[9]马宗霍.书林藻鉴 书林纪事[M].北京:文物出版社,1984.

[10]李瀚章.曾国藩书信[M].北京:中国致公出版社,2011:293.

[11]《清代詩文集汇编》编纂委员会.清代诗文集汇编650[M].上海:上海古籍出版社,2010:381.

[12]翁同龢.翁同龢诗集[M].上海:上海古籍出版社,2019:156.

[13]杨逸.海上墨林[M].上海:华东师范大学出版社,2009:87.

[14]中国国家图书馆.中国国家图书馆善本碑帖综录 碑刻卷:上下[M].上海:上海书画出版社,2020:216.

[15]曾迎三.曾熙书札[M].上海:上海人民出版社,2020.

[16]曾迎三.曾熙年谱[M].上海:上海书画出版社,2016.

[17]朱天曙.中国书法国际传播:第一辑[M].北京:荣宝斋出版社,2019:91.

[18]何书置.何绍基书论选注[M].长沙:湖南美术出版社,1988:1.

[19]崔尔平.明清书论集[M].上海:上海辞书出版社,2011:1459.

参考文献:

(1)(清)何绍基《东洲草堂诗钞》卷二十五,清同治六年长沙无园刻本。

(2)(清)赵尔巽《清史稿》列传二百九十一,民国十七年清史馆本。

(3)《张黑女墓志》孤本现藏于上海博物馆。

(4)(清)沈垚《落帆楼文集》卷七外集一,民国吴兴丛书本。

(5)(清)曾国荃《(光绪)湖南通志》卷三十六,清光绪十一年刻本。

(6)(清)端方《壬寅销夏录》稿本。

(7)(清)徐世昌《晚晴簃诗汇》卷一百三十九,民国退耕堂刻本。

——何绍基特展