高剑父晚年提倡“新文人画”及其写意画法

岭南画派主要创始人高剑父的艺术生涯,体现了“否定之否定”的变法发展。体现出了一位大画家不断立并不断破的不息探索的无畏精神。本文通过对高剑父晚年提倡“新文人画”并进行实践的史实,以图证明。

高剑父师从居廉,学习的“居派”花鸟画,艺术技法上属于“没骨写生”法,加上“撞水撞粉”技法,基本源自清代“恽派”,偏向写实一路。他旅居日本学习西洋水彩画和日本画归国后创立“折衷派”(即后来称“岭南画派”。民国时社会上称为“新派”“折衷派”,高剑父等也认可。“岭南画派”是新中国成立后俗成而广泛的叫法),提倡“折衷中西,融汇古今”,大胆消化融会了西画的诸如焦点透视、质感、量感、距离感、素描、明暗、光感、色彩等元素入国画,依然不离写实道路。然而高氏晚年却提倡“新文人画”,并探索写意画法,有从写生走向写意的趋向,这就颇有意思了!但这并不违背他标举“折衷中西,融汇古今”来革新传统国画的理念,这艺术理念是一个巨大的包容平台和恢宏的格局系统,在当时是大胆的突破创新和发展,形成民国时期与上海的“海派”、北平的“京津画派”三足鼎立的岭南画派。

岭南画派继承的是传统国画中讲求以形写神的没骨写生一门,其传承关系是:

五代黄筌(宫廷画院画家)——北宋徐崇嗣——清初恽南田——清中宋光宝、孟觐乙——清末居巢、居廉——民国高剑父、陈树人;高剑父—高奇峰。(1)

可见,岭南画派是远承宫廷院画延续下来的以形传神的写生系统,属于写实绘画系统,这是岭南画派艺术的传统渊源。

另一外来渊源,则是高剑父年轻时取法从日本学习到的西洋水彩画,和以“明治维新”以来竹内栖凤等为首的折衷日西的新日本画。这一渊源与高剑父的老师居廉继承的可追溯到宫廷画院传统的没骨写生花鸟画相近,都是偏于写实的。

而文人画呢,则自有其完全不同的写意传承,它不求再现客观物相,而讲求表现饱含个人情感主观的个性化物相,实质是具有画家自我意象的心造之相。用齐白石的话说是“不似之似”。文人画这一路以唐代诗人画家王维为宗祖,从宋代文同、苏轼、梁楷、米芾,元代黄公望、倪瓒、王蒙、吴镇等“元四家”,明代沈周、文徵明、董其昌、徐渭,清代的八大山人朱耷、石涛、渐江、髡残等“清四僧”“四王”“扬州八怪”等等文人“士夫画”发展起来的,是独立于宫廷院画的另一美学系统,是土生土长的国粹。

为什么高剑父晚年要提倡“新文人画”,他是怎样提出来的?

“新文人画”的提出及其内涵

1938年,日本军队入侵广州,为避战火,时年59岁的高剑父移居澳门,在澳门避居了7年,这段时间,前期住在普济禅院最清幽的“妙香堂”。高剑父自从辛亥革命成功以后,就退出官场,一直以艺术创作和教育为自己最重要的人生使命,寓居澳门没有战火、少有日常教学的清静日子里,给了他一个深入思考绘画艺术使命的充裕时间和宁静空间,在此,他为自己的后半生制定了一个《十五年计划》(该手稿现藏广州艺术博物院),全文如下:

一、宋院画的现代研究(即新宋院)。以宋院画为基础,而参以世界画法之长,加以透视、光学、空气、阴影等科学方法,以现代事物为对象,而成一现代的中国画。

二、作画一年。其间以抗战遭难社会状态及国内外之旅行写生为题材。

三、佛画二年。将印度、锡兰、所摹之佛像[象]与壁画及喜马拉雅山、不丹、锡[西]金、尼泊尔、金边、缅甸之佛迹写生稿演为巨制。

四、基督像一年。赴耶路撒冷一年画基督像[象]及基督事迹。

五、整理著述一年。整理劫余旧著之《喜马拉雅山的研究》《佛国记》《印、波、埃艺术》《艺术的起源》《印度与喜马拉雅山之动植物图谱》。

六、宣传国画二年。赴欧美各国宣传我国艺术及考察各国现代艺术。

七、办艺术研究院三年。三年后则送与政府或国内大学。

八、新文人画,即现代化之文人画,重笔墨之写意,然以现代之事物或感想为题材,其中深入研究创造“新宋院画与新文人画”,传达善、美,合共五年。[1]284

此手稿大约写成于1940年至1941年间,可以说,这个计划是雄心勃勃、极其宏大的,囊括了学习吸收宋院画、文人画等中国古代传统绘画精华,以及东西方宗教艺术、欧美现代艺术,而后融会创造。体现了高剑父一贯大胆拿来、敢于改革创新的观念和博纳兼容东、西方艺术的世界性视野和气度。

高剑父在20世纪40年代就提出“新文人画”概念,可能是最早的第一人。其内涵是“重笔墨之写意,然以现代之事物或感想为题材”,去“传达善、美”。值得注意的是,这里,他没有像以往将“真、善、美”一起提出,而略去了“真”,显然,这里高剑父认为它容易引起再现客观物相之写实的误解而省略的。“新文人画”形式是传统文人画的筆墨,内容是表达时代性和画家思想与情感主体的现代的内心感受,以“传达善、美”。而剑父的“善、美”又是什么呢?高剑父一篇《佛教革命刍议》的文章开篇则有明确说明:

余生平尝从事革命事业,唯精神上所爱好者则在艺术,故仍以艺术为归趣;然宗教哲理之探讨人生真谛者,亦为余所憧憬、所向慕,尤以佛理之博大精微为最景仰。盖吾人之生命,必须与宇宙相感应,宇宙之具有永久价值者,曰:真、善、美。“真”以养知,此科学家之最高理想,乃万物一体,是为至真;“美”以养情,此艺术家之最高境界,乃溶小我于大我之中,是为至美;“善”以养意,此宗教家之最高精神,乃大慈大悲,大喜大舍,是为至善。今吾人欲人生之完满,人格之完备,必须向此三者不断进展,使个人之生命与众生之生命及宇宙之精神融合为一。[1]126(该手稿现藏广州艺术博物院)

这篇《佛教革命刍议》手稿没写时间,估计为高剑父1935年(56岁)寄居广东肇庆鼎湖山庆云寺时所写。“文人画”者,将文人摆在画之前,说明要求画家首先是一个有思想修养和学术追求的文人,然后才是画家。高剑父在此文披露了他精神上有两个追求,首先为艺术,其次是佛教哲理,这也可以解释为什么他偏偏选择到普济禅院避难,又为何佛教寺庙都欢迎接纳他呢,正因为他在民国建立以后,这位老“同盟会”会员,却放下政治资本,远离官场,精神上已转为追求艺术和佛理了。他的“新文人画”计划,是画家高度领悟世界万事万物后,以写意笔墨,去表达出万象生命本体的善、美,这就是其“新文人画”的本质。

高剑父将“新文人画”这个宏图大计纳入计划,并放在计划最终端,视为晚年后要达到的最高目标,是把文人画摆上了最尊崇的圣坛,与他年轻时曾对文人画持轻视态度已然相反,耐人寻味!我们把高剑父已经实施和在计划中的艺术进程和目标,简化成如下就是:

居廉没骨写生花鸟画(师承起点)——折衷的新国画(融合中西及日本画的折衷派,后称岭南画派)——新宋院画——印度等南亚诸国佛画——耶路撒冷的基督画——考察欧美各国现代艺术(印象派、野兽派、抽象派等等西方现代主义美术流派)——新文人画

整个路线图由写实到写意,由再现到表现,以传统为起点,经过西方、东方、西方现代艺术这个圈,最终回归至中国画的最高峰——“重笔墨之写意”的“新文人画”。

我们不禁要问,为什么高剑父晚年,竟将与他之前的写实绘画不同的写意的文人画作为最终实现的目标?毕竟,文人画的祖师爷是唐代大诗人王维,他笃信佛教,有“诗佛”之称,且中年以后对道家亦有所好,在精神理念上接通佛家的禅、空相等境界,又通道家的虚静自然、无为而无不为心法。创作方法上是即兴宣泄,表现消化、融合了客观的主观,并带有浓重的情感。技法上讲究形象的整体神韵,局部的线条笔墨的美感和意味,融会书法技巧,但需要一气呵成完成整个创作过程,局部线条笔墨与整体精神是意气贯通的,以求达到“畅神”“遣兴”。其内容题材上,也不去直接反映客观物像细节之真,而是借物、借景去抒发、表现内心情感或者状态。审美上,但求“意气所到”“情感灌注”,以概括、融化在“笔”“墨”中的情意生命轨迹为旨趣,以元四家之一倪云林所谓“逸笔草草,不求形似”(2)为美学特征。因此,宋代集佛道儒学于一身的大文豪、书画家苏东坡,自然提出了“论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定知非诗人”(3)的文人画新审美观。看来,是在长期绘画实践中,高剑父对文人画理解的深化,导致了他艺术认识上又一次提升发展,这就是:岭南画派未来的发展要“重笔墨之写意”,最终向“新文人画”这个方向发展。

为此,本文尝试从两个方面去探讨,即一方面,从国画家创作发展的历史个案,做一番整体考察,找出艺术创作演进的规律,从中探讨高剑父大幅度的艺术观念演化。第二方面,切入高剑父的一些带有写意的作品,分析他后期作品的文人画元素。

下面,先让我们从另一位大画家——明代文人画大家、“南北宗论”理论家董其昌艺术发展历程入手,看看第一方面的艺术创作演进规律吧。

从董其昌年谱看艺术创作进境的“关”

读郑威所著《董其昌年谱》,我觉得,给予有清一代文人画以巨大影响的董其昌,虽然他一生都没离开过文人画,但从他的整个绘画发展历程来看,与高剑父的历程竟有相似之处。

董其昌是17岁始学书,22岁学画,最初也是从临摹入手,如25岁时,作《仿北苑(董源)山水轴》水墨绢本。同年又作《临破邪论册》楷书,感叹“故知古人长处,须悟后可学也”。[2]12-14书画相通,虽然董其昌有感于书,其实也即是有感于画。

42岁时,悟以造物为师,胜于师古人。他在长安画禅室为友人杨继礼作《燕吴八景册》(十开,两开题跋,该册现藏上海博物馆)的第九、十开写道:“予尝论画家有二关,最始当以古人为师,后当以造物为师……夫师古者,非过古人之言也,不及古人之意也。见与师齊,减师半德,见过于师,方堪传授。惟以造物为师,方能过古人,谓之‘真师古不虚耳。予素有画癖,年来见荆(浩)、关(仝)诸家之迹,多苦心仿之,自觉所得,仅在形骸之外,烟霞结梦。岁月不居,已有坟园之盟,……命奚奴以一瓢酒,数支笔相从于朝岚夕霭,晴峰阴壑之变,有会心处,一一描写,但以意取,不问真似,如此久之,可以驱役万象,溶冶六法矣。”[2]29 其61岁时作《仿小米潇湘奇境图卷》又说:“余尝谓‘画家须以古人为师,久之,则以天地为师。所谓天厩万马皆吾粉本也。”[2]101这里,董其昌通过绘画实践,提出了一个艺术进境历程阶段性的概念——“关”,即门关,闯过去就是另外一番境域的门,也可理解为关口、转折点。说明从初级到中级是有“关”的过程和阶段的,即初级阶段的第一关是“最始当以古人为师”,临摹、学习、领悟古人范本,这一关要求达到“故知古人长处,须悟后可学也”。进入中级阶段第二关是“后当以造物为师”,走出居室,“于朝岚夕霭,晴峰阴壑之变,有会心处,一一描写,但以意取,不问真似,如此久之,可以驱役万象,溶冶六法矣”。这种写生也不是对着实物或实景的忠实描写,而是“有会心处”,“但以意取,不问真似”,在有感于“会心”前提下的写意式写生。董其昌认为,以造物为师这一关,就高于以古人为师。

董其昌45岁时,题倪瓒《渔庄秋霁图轴》(上海博物馆藏)“倪迂(倪瓒的别称)蚤年书胜于画,晚年书法颓然自放,不类欧(阳洵)、柳(公权),而画学特深诣,一变董、巨,自立门庭,真所谓逸品在神妙之上者,此《渔庄秋霁图》,尤其晚年合作者也”。[2]39以倪瓒晚年的此幅画为例,提出逸品是国画中超过神品、妙品之最上品。何谓逸品?指倪瓒画先入文人画大家董源、巨然门庭,然后超脱出其面貌,一变而具有自己风格面目,步出董、巨门庭,并自立门户的晚年成熟作品。达到逸品的作品,已经是超越以造物为师的下一关,也是最高级的一关了。

董其昌58岁时,题王维《江干雪霁图卷》又进一步说:“余评摩诘(按:王维,字摩诘)画,盖天然第一,其得胜解者,非积学所致也。想其解衣磅礴,心游神放,万籁森然,有触斯应殆进技于道,而天机自张者耶!”[2]85他所言王维画要表达的“天然”,是正如王维诗中既有深湛修养,还将空静安逸的心与自然高度和谐合一的境界,如“江流天地外,山色有无中”“空山不见人,但闻人语响”“泉声咽危石,日色冷青松”等名句的天然韵致,是不去刻意,顺其自然的天机自张、心游神放。讲到底,是寓无数山川丘壑于胸中,在灵感触悟之下随心自然地流露,它往往表现为清寂、荒率、率略、幽淡、苍古、天真烂漫、秀润天成等等一类心灵性的审美品鉴,因这时的笔墨不但写出景物,同时传出心意、情感、格调,涵象外之象、境外之意,可玩味无穷。如董59岁时作《论画卷》,其中说:“云林工致不敌,而荒率苍古胜矣。今作平远及扇头小景,一以此二人为宗,使人玩之不穷,味外有味可也。”[2]88倪瓒70岁时题燕文贵《青溪钓翁图》,也说:“见燕翁《钓翁图》清寂之妙,殊得摩诘正传,固宜。观其六法精备,是可为终身师范。”[3]82“荒率苍古”“清寂之妙”等等,这也就是清四僧之石涛在其《画语录·笔墨章》所说“墨非蒙养不灵,笔非生活不神”[4]的审美结果,说明了文人画达到高妙阶段有传心妙处,可以品赏出画家的画外心境。这已是最高级的一关——造物已了然于心,心寓万景时,则以自心为师。

不仅仅是董其昌,就连董其昌推崇备至、元四家之一的倪瓒,其绘画历程也是“早期绘画作品,基本上属于摹习阶段,博采众长,而主要师法董、巨流派”,“见物皆画似”;[3]3中期“散其资给亲故”,[3]3弃家以扁舟出游,“屏虑释累,……浮游湖山”,“经过长时期对太湖地区山岩的观察,抓住了岩石纹理的特征采用横向渴笔干擦得笔法(即后世称折带皴,倪瓒为开创者,董其昌说其佳处在笔法秀峭耳)……这种皴法在董、巨、李、郭的作品中是见不到的”;[3]6“晚年画境愈趋率略,除山水之外,多写竹枝,籍以抒发胸中对绘画艺术的见解”。[3]6其《为以中画疏竹图》题写道:“余之竹聊以写胸中逸气耳,岂复较其似与非,叶之繁与疏,枝之斜与直哉?”[3]9

这里,“率略”不但是形容情感、个性,而且是形容笔墨之提炼、概括和升华的,即笔墨更加简约精练,概括表现力却更加丰富了,达到逸笔草草,不求形似而似的神似妙境。清四僧之一的石涛,63岁时在题画中曾经云:“师古人之迹,而不师古人之心,宜其不能一出头地也。冤哉!”[5]364所言“古人之心”,其实并不“古”,即是自由不拘、独立自在的自心,在石涛则表达为“我自用我法”。[5]348

此种艺术演进历程,也不独元代倪瓒、明代董其昌、清初石涛。近代以来,不少国画大家都相类似,诸如高剑父的同代人黄宾虹,比高剑父晚一辈的赖少其等,都有从临摹古人,到师法自然,再到以心为师的历程。用董其昌的话说是越过一个个境界不同的门“关”,这是艺术创作演进的规律。苏东坡将这艺术进境概括为“笔势峥嵘,文采绚烂,渐老渐熟,乃造平淡;实非平淡,绚烂之极”。 [2]13

当然,“以心为师”中的这个心,是指艺术修炼有素,寓满了古人范本和自然景象的心,“绚烂之极”,是经过画家的心消化、溶解、整合,概括了造物、生活、情感、性格、气质、境界等多种因素的表达。

虽然从元代倪云林到民国的高剑父,无论他们有多么不同,也无论高剑父具有多么大胆的革新精神和开放意识,只要他是国画大家,只要他有较长的国画实践时间,从整体过程来看,其艺术演进历程就不例外地相似。这似乎是个古今皆然的内在艺术规律,高剑父晚年提倡“新文人画”及其画风向写意的转变,也是自然而然地遵循了这个规律。

高剑父对佛教的皈依与文人画的关系

有名的文人画画家都有一个特点:尊崇精神价值,因而,他们中精神生活是头等重要的,而宗教信仰是精神生活中更高的追求和寄托,因而佛教与道教又被他们中许多人信奉、皈依,尤其以大乘佛教的禅宗为甚,佛教为一些因种种原因隐居山林或市井的文人提供了一个逃避现实,解决内心冲突的方便空间。他们常自号某某居士(居士即在家修行者)等等,甚至亦佛亦道,都有超脱现世的思想。被列为文人画始祖的唐代王維,字摩诘,就以古印度一个在家修行的大乘佛教居士维摩罗诘(简称维摩诘,意译为净名、无垢。修至菩萨果位)为字,是位笃信佛法的居士。元代倪瓒号“净名居士”,明代董其昌号“香光居士”,清代石涛号“苦瓜和尚”。清代广东的文人画家:黎简号“如来乞食弟子”,谢兰生号“里甫居士”,苏仁山号“在家僧”“七祖仁山”“岭南菩提尊者”,近代张大千号“大千居士”等等。

高剑父虽是孙中山“同盟会”元老之一,但本质上他最大的追求是艺术,艺术却离宗教颇近,也皈依佛教。辛亥革命成功后不久的1917年(时年38岁),其画上不时就盖有“佛弟”朱文长方印,甘为佛门弟子。1922年(时年43岁)至1935年左右的画上不时盖有“高剑父皈依记”朱文长方印,且较多见。1930年(时年51岁)后的画盖有“定光佛再世坠落娑媻世界凡夫”朱文方印。他还画过佛教人物如《布袋和尚》《老僧》《如来说法图》。1931年他出游南亚等国时临摹了各地古代佛像壁画,他还写下过读《心经》《金刚经》《维摩经》《法华经》《华严经》等佛经感悟的书法。(4)抗日战争爆发,广州沦陷后,他曾避难于澳门“普济禅院”一段时间,禅院至今还留有他的书法、国画。晚岁他客居广东鼎湖山庆云寺,寺僧在飞水潭处建亭刻石,纪其护法,并在寺中设护法堂作为其栖隐处。高剑父所遗手稿中,有《佛教革命刍议》《喜马拉雅山大吉岭佛教源流考》《佛学笔记辑刊·序》《佛偈》(过录本)等,这些,都反映了他内心向佛,皈依佛教。他不是一个革命家吗?当然是!他直接参加过推翻清朝的辛亥革命。但辛亥革命成功后,他却退出政治和权力圈子,声称“永不做官”,因为他自少年师从居廉后,内心就向往艺术革新,革命成功后即回归到绘画艺术和艺术教育之中,不做政坛上的大官,未妨碍他做艺术革命的大事,他将国画革命的人才培养摇篮命名为“春睡画院”,“春睡”就有远离官场、淡泊权力名利,复归自然人的寄意。他是岭南画派3个创始人中,培养学生最多的一个,其中还收有一些佛门弟子,如晓云、竺摩等。

高剑父在《佛教革命刍议》中说:“余生平尝从事革命事业,唯精神上所爱好者则在艺术,故仍以艺术为归趣;然宗教哲理之探讨人生真谛者,亦为余所憧憬、所向慕,尤以佛理之博大精微为最景仰。”“所謂佛,即已解脱的众生,众生即未解脱之佛,佛与众生到底原是平等。”[1]126

此外,他后期十分崇敬历史上的画僧,“我国佛徒,能通(画)法者,代不乏人,如唐之贯休,宋之牧溪,是其著者。逮至明末四大名僧,八大、二石,各擅所能,多所创制,距今三百年矣,惜嗣响寥寥,慧灯日暗,靡独艺事已也”。[1] 390他也十分崇敬元代的文人画家倪瓒和清初画家恽寿平,在《澳门艺术的溯源及最近的动态》一文中说:“清高如倪云林瓒,连家产都牺牲了,高蹈独往,萧然自得地遨游于诗文书画的宇宙里。清初的恽寿平格,半生寄食于人的,死后两手空空,无以为殓,得他的老友王石谷经理其后事的。倪、恽这两位伟大的艺人,实高绝千古,旷世一遇的,其为艺术而艺术如此。”“可见面包与铜臭不能左右真的艺人呢。”[1]273从中可见,高剑父十分敬仰文人画家“高蹈独往,萧然自得”、离尘去俗的人格。

那么,历史上文人画家与佛教为何关系那么密切呢?

我认为,这与文人画画家本人的人生际遇、文人画的审美观念、创作表达方法是紧密相关的。

古代画家主要有民间画匠、宫廷画家、文人画家,而文人画家是超然于其他两种画家之上,思想人格都较独立自由的一个群体:他们有多方面较高的文化学养,大多有自己独立的艺术理念,尤其有自由自在的创作时空,闲云野鹤,不受羁绊;他们的画通常并非听命之作,而是自我自在抒情写意的表达,纯任自然,保持着精神上高度自尊、自由和独立性,是另外两种画家所缺乏的。例如唐代的大诗人,文人画家之祖王维,连字、号也称为摩诘、摩诘居士,深深向往古印度大乘佛教维摩诘居士,既参禅也信老庄之道。

然而,文人画画家大多都有仕途曲折、被贬官削职、怀才不遇,或是前朝王族、遗民等等境况。此外,不少文人画画家追求精神上的高度自尊和自由,也有逃离官场体制而浪迹江湖、归隐山林等状况。因而,文人画在审美观念上是超脱世俗的“面包与铜臭”的,它传达的不是客观物象的“真”,而是表现画家本人心灵中的意象,传达画家体察、感悟、顺从和关爱自然的“善”,是人与自然的一种同化合一,这与佛教倡行的慈悲、众生平等相通。在创作表达上,文人画并不是机械反映或者再现自然物象的,它要通过文人画家的灵感来创作,这和佛教禅宗在知解方面的自得、顿悟是相近、相通的。石涛说“搜尽奇峰打草稿”,其实是寓千峰万壑于心而待灵感、顿悟,因而文人画是极具精神性的艺术,是关乎“面包和铜臭”之外人的精神追求的艺术。它的表达正是这种灵感、自得和顿悟的笔下流露。

此外,文人画布局的虚实、有无、空白、聚散等等,悉含禅理;文人画用笔,几乎都是减笔画,即以最少、最简省的笔墨来表现最丰富的内容。这么一来,由于不单用笔,还用意,自然于画幅空间中就有不少笔墨不到而意到、气到的虚性空间,古人曰“留白”“虚”,但这是有内容的空白,即具有可感悟却不可见的意、气存在,是一种高明的虚空。这与佛教的“空相”“空而不空”“真空妙有”观念相接通。因而最终自然流露出来的、带有个人风格特点的文人画,饱和着画家内在的“善、美”空灵,使“传达善、美”成为可能。这样的画因为有画家生命的精神气韵在,所以高妙。正如元代杨维桢在《图绘宝鉴序》说的“故论画之高下者,有传形,有传神。传神者,气韵生动是也”。(5)

高剑父晚年(1949年,时年70岁)的《山居题跋》,对文人画已有深入研究和看法:“盖文人画多超以象外,重气韵,重闲远,重空灵,表现情感,写胸中逸气而已。”[1]394“昔人评吴渔山(吴镇,元四家之一)浓厚而气疏,是得力于王蒙者。予谓有书法之疏以气接,密以气通,则疏不觉其散,密不觉其塞,若即若离,意到笔不到者,皆气为之。所谓无画处也,实于有画处求无画,无笔墨处求笔墨,即注意空白的地方,处处要翻出空白来,不至填塞壅滞。密处求疏,如写字分行布白之意,如刻章之朱文,亦从白处着眼。历代名画家,鲜有不注意及此者,尤以石涛、青藤(徐渭),其画中之空白处最多,即无画处之地方最妙。”[1]393在其遗稿的各种纸片的《札记短语》中又说:“中国画是意中之画也,先入于目而会于意,发于意而现于目。”[1]366将文人画是写意的创作表达透露出来了。

因而,“新文人画”自然成为高剑父《十五年计划》的最后和最高的“关”。

高剑父晚年的一些“新文人画”作品

高剑父看出和归纳了文人画——重视和强调“笔墨”和“写意”,并作为他自己要达到的最后目标,这不但与岭南画派 “折衷中外,融合古今”的核心主张并不矛盾。因为,不少人把此艺术主张理解成艺术技法层次的,这是狭隘、错误的,高剑父这个艺术主张其实是打破“定于一尊”的一个博大包容的艺术观念,空间上破除中外、时间上打破古今藩篱界限,提供给国画家一个最大自由度的创造革新平台。从高剑父遗留下来的文字和书画作品、他的年谱、他的艺术演进历程考究出高剑父的新国画艺术并不局限于没骨写生、撞水、撞粉、光感、明暗等等技法面貌,而有不拘一格的多种面貌。

以高剑父的一些书画来看,他中年以后的书和画,都是十分生动活泼的,其行草书苍莽老辣、旋转连绵,豪雄不羁,充满空间张力,颇具霸气,宛如久经沧桑、生命力顽强的老藤,反映了他性格之活跃、强烈和不拘一格。高奇峰高足赵少昂也曾说过,剑父师矮细多计,坐不住;奇峰师则宁静优雅。两人天分才气都极高(1992年我到香港拜访赵少昂时他的口述)。高剑父儿子高励节曾对我说过,爸爸写大字喜欢用鸡毛笔,中意驯服鸡毛的弹性。曾师从过赵少昂的吴灏说:“兄弟俩(按:指高剑父、高奇峰)学的完全一样,而运笔表现情调则不相同。剑父用侧锋甚至卧倒,纵横苍莽,奇峰用中锋,显得温穆沉厚。”[6]他的一幅《林荫桥影》,前景树林那种超乎现实比例的伟岸高大,显示出他不乏艺术上的浪漫和磅礴大气。他写于20世纪20年代初十分有名之作《南瓜》,以高度写实的西画技法写南瓜,以没骨撞粉法写南瓜花,却惯以写意之笔调和单纯的水墨挥写南瓜叶相辅,大胆探索写实与写意对比效果。他写于42岁时(1921年)的一幅条幅《芍药》,其花瓣是笔墨写意的,个中的“墨”虽然全用的是色,属“没骨”技法,但忽略细部之形似而直取其神韵,有超然之思,生机盎然,传达出神似,滋润且精神,颇具文人画写意传神的韵致,正如他款识中说,是偶用“青藤道士”(明代文人画大家徐渭)法。尽管高剑父勤于写生,但他内在蕴蓄着恣肆写意的文人画画家潜质,是一位思想活跃,甚至跳跃,情感强烈,气魄宏大的人。

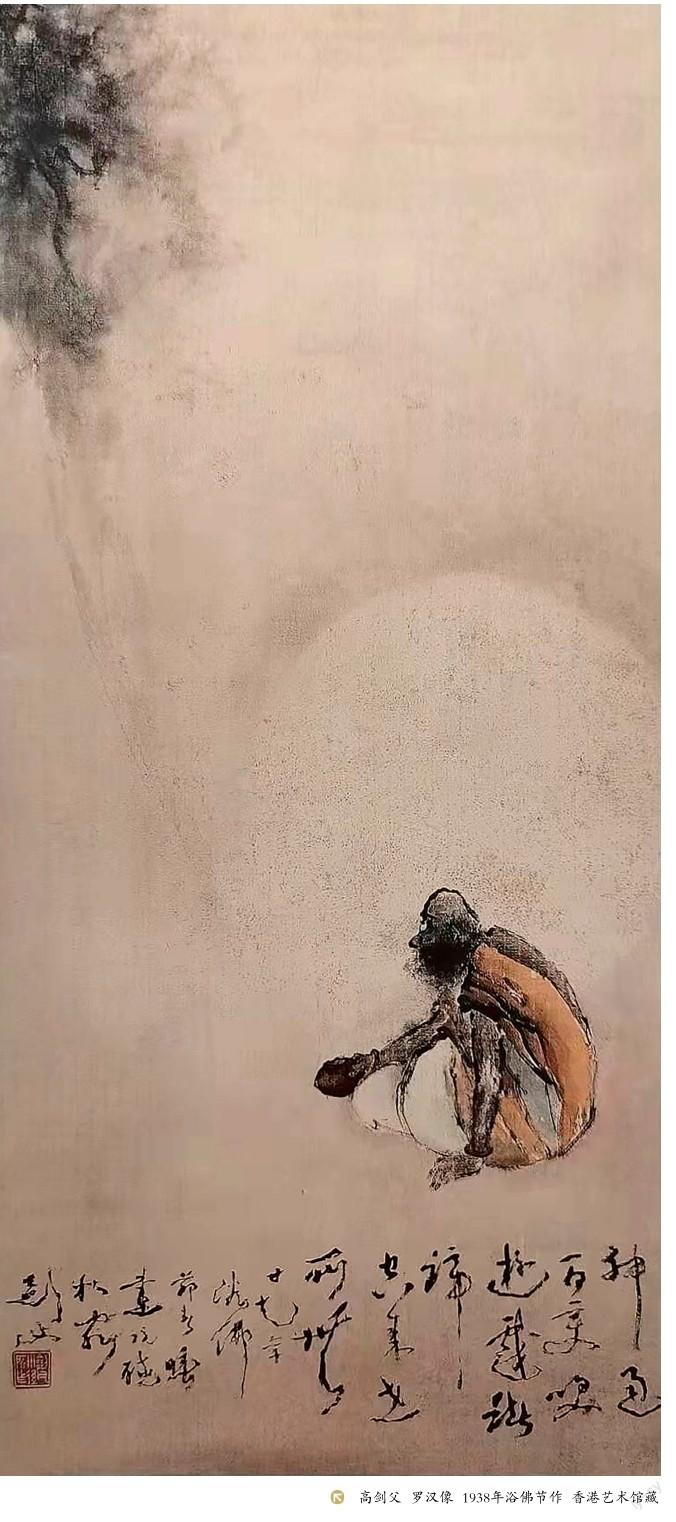

高剑父后期绘画,不少也是写生写意相融合,多用意笔,在注重表达意境上下功夫,是倾向文人画的,如扇面《芭蕉树》(1924年作。广州艺术博物院藏)元气贯注,生机活现。《秋灯络纬》(1936年作。李时佑先生藏)(6)一幅,可谓写意与写生的珠联璧合,以大写意的简略几笔,同时写出秋灯之形及光,十分高妙传神!他即使是局部写实之画,整幅也体现出雄豪泼辣的意气。香港艺术馆藏有他的两幅不同年代,但同样题材的画,恰恰可以证明他向写意文人画的努力:写于1939年的《烟暝渔罾静》比较写实,而2年后,即写于1941年的《月夜渔罾》用笔简洁率略,重整体意境营造而忽略细节表达,将那种“波心荡,冷月无声”般诗意的清寂无人的意境,表现得十分感人,是他“新文人画”的一幅佳作。

在岭南画派创始人中,高剑父是旗手,观点理论最多,不过他能够根据自己的艺术进境和认识深入,不断修正、发展自己的理论和艺术。马克思主义唯物辩证法提出,人们的认识是通过肯定、否定、再肯定、再否定(即否定之否定)规律螺旋上升的,那么,高剑父是符合这个认识规律的。要造就一些将来可以立于世界艺术之林的大师级画家,那么从居派的没骨写生花鸟画到折衷传统国画、日本画、西洋水彩画的岭南画派,到后来提出“新宋院画”“新文人画”,只是相当于我们教学或科研的一个又一个新的折衷、融合的课题,作为达到彼岸的一个艺术历程来看,只能说是计划宏大而已,并不矛盾。高剑父“折衷中外,融合古今”这种打破了国画的门户之见乃至打破了东、西方不同文明相互学习、取舍的界限,对20世纪初的中国画坛来说,是气魄很大的艺术包容和开拓创新,很了不起!至少,比起其他的绘画大家,在第一关除了学习传统国画之外,还多了个学习临摹外国绘画的项目。他的第二关到自然中写生,则又不限于山川、花木、鸟兽的自然,他的写生稿中,有时代色彩很重的城市、人物,甚至写生到南亚诸国、喜马拉雅山。

高劍父这个“十五年艺术计划”提出“新文人画”,是十分高明智慧的,从整个艺术发展历程来看,符合中国画艺术发展演变规律:即先具备骨肉(形),再使形象生动,最后达到物相、心相合一,传递出生命元气、精神和境界,达到中国传统画论所说的“气韵生动”。可惜,高剑父1951年72岁就走完了他的人生之路,未及进一步探索丰富他的“新文人画”。高剑父弟子中最受他“新文人画”艺术探索影响的则是司徒奇,但他从广州移居澳门,后又移居加拿大,在加拿大去世。1997年曾回广州参加了岭南画派纪念馆举办的“春睡三老画展”(春睡三老即春睡画院三位同学关山月、司徒奇、黎雄才)。

总之,高剑父晚年提出“新文人画”,并没有走入单纯复古中去,而是走进了新的上升发展的天地,借用他在《札记短语》中抄录的塞尚一句话就是“我不曾想摹绘自然,我只曾表现过自然。”[1]367

(作者:王坚,广州艺术博物院副研究馆员)

注释:

[1]高剑父.高剑父诗文初编[M].广州:广东高等教育出版社,1999.

[2]郑威.董其昌年谱[M].上海:上海书画出版社,1989.

[3]朱仲岳.倪瓒作品编年[M].上海:上海人民美术出版社,1991.

[4]阎安.石涛画传[M]//石涛画语录·笔墨章第五.北京:中国广播影视出版社,2006:91.

[5]叶宗镐.傅抱石美术文集[M].南京:江苏文艺出版社,1986.

[6]吴子玉.大笑草堂谈画杂文[M].澳门:一书斋.1994:8.

参考文献:

(1)王坚《认识岭南画派》第279页,见《广东与二十世纪中国美术国际学术研讨会论文集》,2003年11月“广东与二十世纪中国美术”国际学术研讨会组委会编印。

(2)倪瓒《清閟阁全集卷十·答张藻仲书》有“仆之所画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”

(3)苏轼《书鄢陵王主簿所画折枝》二首之一,见《苏轼诗选》,人民文学出版社1984年6月北京第二版,1997年6月第一次印刷。

(4)均见广州美术馆、高剑父纪念馆编《高剑父画集》内作品印章。广东旅游出版社1999年10月第一版。

(5)转引自董欣宾.中国绘画六法生态论[M].南京:江苏美术出版社,1990:130,131.

(6)见广州美术馆、高剑父纪念馆编《高剑父画集》,广东旅游出版社1999年10月第一版。