第一单元1

【写作任务】

古代文化经典包含着先贤对社会、人生、历史的深刻思考,至今还能给我们很多启发。阅读这些经典时,既要充分理解先贤的思想,也要立足现实,自主思考。从以下两个话题中任选其一,写一篇不少于800字的议论文,阐述你的观点。

话题1:孟子劝说齐宣王“发政施仁”,认为“推恩足以保四海”。他对实现理想社会的设想,在今天看来有什么可资借鉴之处?又有哪些不足?

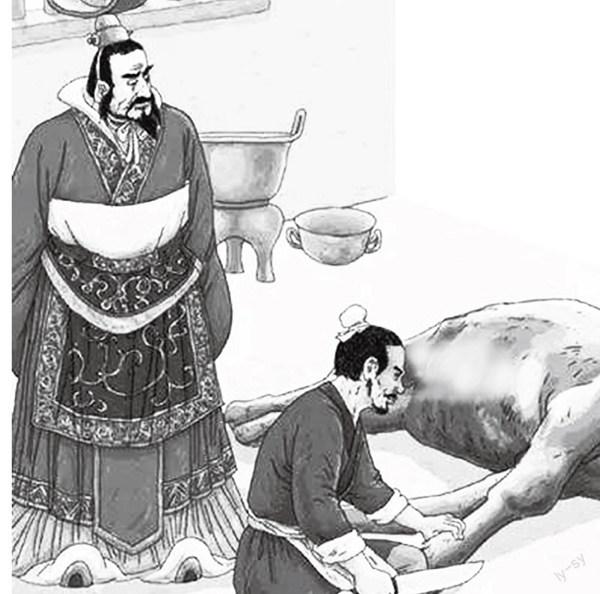

话题2:经典寓言的寓意是丰富的。有人认为《庖丁解牛》表达了庄子“顺应自然”的思想,有人则认为主要是强调人要“保全天性”……你怎么理解这则寓言的寓意?

【写作引导】

本单元人文主题为“中华文明之光”,作为该主题统摄下的一个重要环节,本单元的写作任务旨在引导同学们加深对古代文化经典的理解、思考和感悟,提升交流与写作能力,体现了语文学科人文性与工具性的统一。

话题1:孟子劝说齐宣王“发政施仁”,认为“推恩足以保四海”,并对理想社会提出了种种设想,具有一定进步性:首先,他认识到人民是社会与国家的根基,在社会生活和历史发展中起重要作用;其次,孟子提出了具体可行的措施——安民、养民、富民、教民,倡导从物质和精神两方面对百姓进行安抚和教化,与今天的科学发展观一脉相承。但是,他的思想也存在着阶级局限性和不足。例如,他提出的“保民”是为了“王天下”,即为了巩固统治阶级的地位,并非从百姓利益出发;他的“若民,则无恒产,因无恒心”的观点,显现出对贫民阶层的轻视,并非真正意义的“平等”;等等。这些都不适合今天的社会发展。

话题2:寓言的特点是“寓小于大”,且内涵丰富。“庖丁解牛”也不例外。从庖丁的角度看,文惠君观看了庖丁解牛的过程后,发出“善哉”之叹并提出“技盖至此乎?”的疑问。庖丁一席话揭开端倪:“今臣之刀十九年矣”,说明做事要长期实践,熟能生巧;“始臣之解牛之时,所见无非牛者;三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇不以目视,官知止而神欲行”,可见他不是机械地重复工作,而善于思考摸索规律,从中可见思考的重要性;庖丁神技的练成还得益于他“依乎天理”,“因其固然”,说明要顺应规律。从文惠君角度来看,文惠君惊叹于庖丁的养刀之技,“十九年而刀刃若新发于硎”,由此悟出养生之道——顺应规律、保全天性。最后,用归纳思维来思考这则寓言,做任何事情,都要经过长期实践,并不断探求思考,最终便可寻得规律,成就事业,即“实事求是”,这是对我们最大的启发。

→佳作亮相→

人是目的,而非工具

河北省唐山一中 孙墨霏

康德曾说:“除了上帝之外,人是至高无上的;人是我们生活的全部目的,人就是目的。”简而言之,人是目的,而非工具。

孟子的“民本思想”历来为人称道,在当时起到了缓解阶级矛盾、维护社会稳定的作用。但从他“保民而王,莫之能御也”的表述中可以看出,他“保民”仅仅是为了“王”,为了“莫之能御”,“民”只是统治者实现“王天下”的工具,而非最终追求的目标。这样的民本思想是有局限性的。

真正的“民本”应该追求人人平等,注重人的价值尊严和人的自由发展。《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,子路、冉有、公西华三位弟子都从统治者的角度提出了强国富民的主张,但是孔子都不甚满意,只有当曾皙描绘了“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”的盛世图景时,孔子才心花怒放,直言“吾与点也”。在孔子心中,人民的自由快乐、天下的和平昌乐才是这个世界的终极目标。

千百年来,人们一直在追求这个理想,但在阶级社会中,这个目标是无法实现的,人民只是统治阶级巩固统治的资源和手段。1956年,社会主义改造完成后我国建立了社会主义制度,这一刻人民才真正登上了历史的舞台,成为主角。在国家长期发展规划的步步指引下,人民生活日新月异,国家综合实力不断增强,2020年实现全面脱贫,2021年国家又提出实现共同富裕的目标,中国正在进行着一场“以人为本”的伟大革命。

不仅是在国家施政理念层面,我们从事各项事业,都应该坚守这一原则。一部作品的发表,一个产品的开发,一项工程的建设,一项制度的确立,都应该以“人”为本。日本作家村上春树15年陪跑诺贝尔文学奖,被网友调侃为“万年老二”,对此他坦言:“最重要的是读者”“若你是一名作家且你拥有读者,你就拥有一切。”为了得奖而去改变初衷,罔顾热爱自己的读者,这是村上春树所摒弃的。然而生活中很多人不明白这个道理:一些父母全然不顾孩子个性发展需求,将自己的想法强加于孩子,最终事与愿违;很多设计为了标新立异,博人眼球,违背人性,结果只能是死路一条;一些制度的出台只为当权者个人的政绩,全然不顾人民的需求,必将被人民所唾弃……

孟子把“人”作为统治的工具,在那個时代无可厚非;今天,当民主、平等的阳光普照大地,当自由、和谐的乐章回荡人间,希望每个灵魂都能受到尊重,希望每个生命都能自由生长!

★老师点评★

本文视角独特,立意深刻。作者选取了孟子的“民本思想”作为切入角度,辩证分析了其进步性和局限性,提出了自己的独特看法,并能结合现实展开论述,符合材料中“立足现实,独立思考”的要求,展现了作者较强的辩证思维能力。

行思悟道,实事求是

河北省唐山一中 张秋蓝

庖丁解牛,“十九年而刀刃若新发于硎”,文惠君不禁感慨:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”文惠君从中看到了“养生”之道,而我看到的却是“实事求是”。

这里的“实事求是”不同于一般意义上的“实事求是”。“实事”指的是我们从事的各项事业。“求”就是探求、寻找。“是”即文中的“道”,即规律,庖丁对文惠君说:“吾之所好者道也。”“实事求是”在此即指我们做任何事情,想要有所成就,必须要反复实践,不断思索并探讨其规律。

实事求是的基础是“技”。“技”是想法与蓝图实现的根本。“技”从哪里来?“技”源于反复的实践。庖丁数十年研究牛的生理结构,研究肯綮、大軱之处的用刀之法,从最初的“割”,到“折”,直至目无全牛后的“游刃有余”,是他多年苦心孤诣的结果。这不禁让我们想到后世的百步穿杨和卖油翁的故事,卖油翁一句“但手熟尔”道尽其中玄机。

实事求是的关键是“求”。所谓“求”,就是探究,就是思考。匠人与大师的区别也就在于此,匠人只会复制前人东西,具备了模仿的能力。而大师不仅有“技”,更注重“识”,即深入思考和探究事物的规律,进而顺应规律、运用规律。就像面对从树下落下的苹果,很多人熟视无睹,而唯有牛顿对此产生兴趣,不断探索,发现了万有引力;就像伽利略看到铁桶煮水,水开了水位就上升,凉了水位就下降,他执着地寻找原因,发现了热胀冷缩的规律。这种“求知”的背后是孜孜以求的精神。

实事求是的目标是“道”。所谓“道”,就是规律。庖丁研究的“道”是牛的生理结构,生活中规律比比皆是,四季轮回有规律,万物生长有规律,人的身心成长也有规律。规律也是万物之“本”,探求之“末”,掌握了规律,才能指导实践,事半功倍。著名的艾宾浩斯遗忘曲线就揭示了人类大脑对新事物遗忘的规律,人们从中掌握遗忘规律并加以利用,从而提升自我记忆能力。

“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,大自然、人世间,万事万物都以它固有的规律运行着,我们唯有行思悟道,探究规律,才能免于平庸,有所成就。

★老师点评★

文章立意新颖,运用归纳法从“庖丁解牛”的故事中提炼出“实事求是”的中心论点,并提出了独特的理解;之后从三个角度展开论述,层次清晰,逻辑性强。三个角度的选择也别具匠心,紧扣材料又联系生活,体现了作者认识的深刻性和思维的连贯性,具有现实性和启发性。

(指导老师:崔建红)