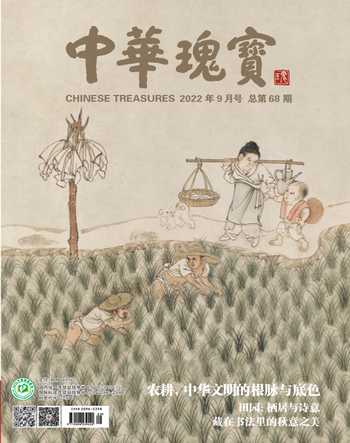

田园:栖居与诗意

当先民们告别采集渔猎的生产生活方式,开始农耕和定居生活后,田园就成为人们栖居的家园,它既是身之所寄的物质家园,也是心之所寄的精神家园。

隐者的田园:归去来兮归何处

自从生活与田园相连,文学中对田园的书写也随之展开。《诗经·国风》中就有不少诗篇表现了先民在田园中劳动、收获的场景和情感,如《周南·芣苢》是周代南方妇女们采摘芣苢时所唱,不仅描写了劳动的过程,也表达了人们在劳动中的愉悦心情。

“日出而作,日落而息”是田园生活的基本节奏,虽然辛苦,但从播种到收获的过程总是伴随着简单而充实的快乐。古人的田园生活多自给自足,相对独立和自由。上古时期,帝舜想把天下让给高士善卷,善卷表示,“予立宇宙之中,冬衣皮毛,夏衣葛。春耕种,形足以劳动;秋收敛,身足以休食。日出而作,日入而息,逍遥于天地之间,而心意自得,何以天下为哉”(皇甫谧《高士传》),表达的就是田园劳作中这种简单而充实的快乐和满足。即便用“天下”来交换,善卷也不愿放弃这种快乐和满足。另一位高士壤父击壤而歌,观者感叹“大哉,帝之德也”,壤父却说:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食,帝何德于我哉!”(皇甫谧《高士传》)在这个意义上,田园生活是个人性的,与“帝德”或他人无关。

正因如此,田园成了历代厌薄世事的人们理想的归处,是隐者心中的天堂。“少无适俗韵,性本爱丘山”的东晋诗人陶渊明,就感慨自己“误落尘网中,一去三十年”(《归园田居·其一》),于义熙元年(405年)八月毅然辞去彭泽县令的官职,高唱着“归去来兮,田园将芜胡不归”(《归去来兮辞并序》),开始了“采菊东篱下,悠然见南山”(《饮酒·其五》)的生活。

身在田园,陶渊明无比愉悦,“方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂,虚室有余闲”(《归园田居·其一》),这是他深爱的一切。从此,他安处其间,与诚朴的农人为邻,“闻多素心人,乐与数晨夕”(《移居·其一》),“有酒斟酌之”“农务各自归”(《移居·其二》),终日以田园为事,以诗书自娱。他在田园中劳动,“开荒南野际”(《归园田居·其一》),“种豆南山下”(《归园田居·其三》),早出晚归,披星戴月,“晨兴理荒秽,带月荷锄归”(《归园田居·其三》),闲暇时就与乡邻闲话桑麻,“时复墟曲中,披草共来往。相见无杂言,但道桑麻长”(《归园田居·其二》)。

陶渊明是“古今隐逸诗人之宗”(钟嵘《诗品》),他归隐田园,并将田园生活赋之于诗,成为第一个大量写作田园诗的诗人。其田园诗亦如田园,散发着自然清新之美,正如杨万里《西溪先生和陶诗序》所言:“渊明之诗,春之兰,秋之菊,松上之风,涧下之水也。”

禅者的田园:桂花落时悟得否

如果说陶渊明在田园中寻找如何安顿生命,那么唐代诗人王维就是在田园中寻找生命的价值和意义。王维继陶渊明之后开创了田园诗的新境界,在诗坛形成了影响巨大的“山水田园诗派”。

王维并不在田园中耕种,他是以一颗禅者的心,在田园中体悟自然和人生之理。因而王维的田园诗也就没有了陶渊明“常恐霜霰至,零落同草莽”(《归园田居·其二》)的忧虑,多了“行到水穷处,坐看云起时。偶然值林叟,谈笑无还期”(《终南别业》)的闲适与从容,多了“独坐幽篁里,弹琴复长啸”(《竹里馆》)、“倚杖柴门外,临风听暮蝉”(《辋川闲居赠裴秀才迪》)的自在与恬淡。王维笔下的田园宁静安详,无论春来春去,自可长久停留,“空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。隨意春芳歇,王孙自可留”(《山居秋暝》)。

王维精通禅理,他笔下的田园也因此有了禅趣。“木末芙蓉花,山中发红萼。涧户寂无人,纷纷开且落”(《辛夷坞》),面对自开自落的木芙蓉,他体会到生命的过程不被打扰,是一种多么寂寞的美丽!精彩的生命无需他人欣赏,如木芙蓉花般自然开落,平静亦是一种美好。近现代学者俞陛云《诗境浅说续编》云:“‘空山无人,水流花开,世称妙悟,亦即此诗之意境。”

“空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上”(《鹿柴》),空山之中,王维注意到,照进幽深树林的一缕阳光慢慢在青苔上一寸一寸缓缓移动,无形的时间变得有形,就如阳光在苔痕上的移动,这也是生命流动的样子。在王维的寂然观照中,这些偶遇的风景散发着一种清幽的宁静,把读者带入他体悟到的禅境之中。时间仿佛触手可及,生命的流动也变得可见可感,甚至可以听到如水的月光中桂花飘落的声音,“人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中”(《鸟鸣涧》),不要让目光去追随那只惊起的山鸟,只看着桂花慢慢地飘落,时光凝固,生命安详。

王维将山水纳入田园,关注田园中万物的自在生命。他在田园中行观坐看,同明月与清泉、白鹭与黄鹂、木芙蓉与桂花一起,在亘古的空旷寂静中感受时光流逝的声音。

我们的田园:裹盐沽酒剪春蔬

田园不仅属于隐士和禅者,更属于普通的农人和我们。田园不仅是隐士的世外桃源与禅者的参悟佳境,更是农人和我们身心所寄的家园,有着普通人的欢乐与忧虑、艰辛与满足。南宋诗人范成大笔下的田园,就是这样充满烟火气息的田园。

范成大晚年退居石湖,作七言绝句《四时田园杂兴》六十首,书写田家四季的劳作,表现他们的日常喜乐,呈现真实人间的风貌。在他的诗中,“村庄儿女各当家”(《夏日田园杂兴十二绝·其七》),“男解牵牛女能织”(《秋日田园杂兴十二绝·其二》),每个人都是田园耕作的好手。

诗中有艰辛的劳作。人们一年四季尽心田园,“垂成穑事苦艰难,忌雨嫌风更怯寒。笺诉天公休掠剩,半偿私债半输官”(《秋日田园杂兴十二绝·其五》),辛苦艰辛不论,还要盼望天公垂怜,风调雨顺,然而赋税沉重,艰辛劳作的收成在输官与偿债之后所剩无几,勉强以糠核才能养儿,“租船满载候开仓,粒粒如珠白似霜。不惜两钟输一斛,尚赢糠核饱儿郎”(《秋日田园杂兴十二绝·其九》)。本以为渔耕可以免税,没想到也要收租,“采菱辛苦废犂锄,血指流丹鬼质枯。无力买田聊种水,近来湖面亦收租”(《夏日田园杂兴十二绝·其十一》)。

诗中也有丰收的喜悦。“二麦俱秋斗百钱,田家唤作小丰年。饼炉饭甑无饥色,接到西风熟稻天”(《夏日田园杂兴十二绝·其三》),“百沸缲汤雪涌波,缲车嘈雨鸣。桑姑盆手交相贺,绵茧无多丝茧多”(《夏日田园杂兴十二绝·其四》),“新霜彻晓报秋深,染尽青林作缬林。惟有橘园风景异,碧丛丛里万黄金”(《秋日田园杂兴十二绝·其十二》),诗人看着秋熟的橘园,仿佛满园黄金。

诗中还有田园的宁静与安详。“雨后山家起较迟,天窗晓色半熹微。老翁欹枕听莺啭,童子开门放燕飞”(《晚春田园杂兴十二绝·其十》),老翁童子、莺啭燕飞,雨后田园的早晨如此美好。在这样美好的田园中午睡醒来,如果是春天,可以坐在窗下静静地看新蚕初生,“柳花深巷午鸡声,桑叶尖新绿未成。坐睡觉来无一事,满窗晴日看蚕生”(《春日田园杂兴十二绝·其一》);如果是冬日,可以闲步江岸,数一数光秃秃的树丫上到底有多少鹳巢,“斜日低山片月高,睡余行药绕江郊。霜风扫尽千林叶,闲倚筇枝数鹳巢”(《冬日田园杂兴十二绝·其一》)。

诗中更有日常亲切的风情与风物。社日里老老少少各得其乐,“社下烧钱鼓似雷,日斜扶得醉翁回。青枝满地花狼藉,知是儿孙斗草来”(《春日田园杂兴十二绝·其五》)。三月里上巳节、寒食节有一年一度的盛装游山寺,“寒食花枝插满头,蒨裙青袂几扁舟。一年一度游山寺,不上灵岩即虎丘”(《春日田园杂兴十二绝·其七》)。有平日里不期而至的行商,“胡蝶双双入菜花,日长无客到田家。鸡飞过篱犬吠窦,知有行商来买茶”(《晚春田园杂兴十二绝·其三》)。还有随手可以采摘的时令山菜,“紫青莼菜卷荷香,玉雪芹芽拔薤長。自撷溪毛充晚供,短蓬风雨宿横塘”(《晚春田园杂兴十二绝·其一》)。

范成大的田园是那么真实,就像我们出生和长大的故乡。多年后回想起来,那里的每个人、每个场景都让人留恋和怀想,“梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。日长篱落无人过,惟有蜻蜓蛱蝶飞”(《夏日田园杂兴十二绝·其一》)。我们曾经熟悉的田园,梅子杏子、麦花菜花、蜻蜓蝴蝶,它们都还在,只是我们已经离开,旧篱落无人经行。

陶渊明把田园作为人生的归处,他笔下的田园虽有艰辛之叹,但无论是禾稼草木、牛羊鸡犬,还是南山东皋、远村近墟,大体是绝尘脱俗的“世外桃源”;王维把田园当作人生的避世与清修之所,他笔下的田园仿佛没有人间烟火,只有草木虫鸟自然的生灭过程,承载着他对禅机佛理乃至人生世事的思考与参悟;范成大把田园视作安身立命的家园,他笔下的田园,有美好,有艰辛,有风情,有讽喻,就像我们每个人曾经生活的故乡,散发着亲切的烟火气息。这是不是你想要的田园生活?或者,你是谁?你的田园在哪里?

熊明,中国海洋大学文学与新闻传播学院教授、博士研究生导师。