《慈悲》中环形框架内分层叙事结构的分析

禹亚君

关键词:《慈悲》 环形 分层叙事 视角

2008 年,托尼·莫里森的第九部小说《慈悲》一经出版就得到社会各界的广泛认可。《慈悲》的故事场景设定在17 世纪90 年代的美洲大陆,揭露了奴隸制并非在实施之初就与种族主义联袂的史实。托尼·莫里森的这一探索启发人们重新审视奴隶制的发展史。

《慈悲》出版后的十余年里,国内外学者对该小说的人物、主题以及技巧都进行了深入研究,其中有学者从叙事学角度分析《慈悲》的叙事时间、话语和叙事判断,如詹姆斯·布拉克斯顿·彼得森在《生态批评焦点:叙事结构与环境主义者》一文中,从生态批评的角度分析了小说中的叙事结构、焦点以及人物与环境之间关系的变化。国内学者尚必武在《母爱误读:托妮·莫里森〈慈悲〉中的叙事判断》中分析了文本的叙述者、小说主人公和读者的解释判断、伦理判断和审美判断等。但鲜有学者意识到托尼·莫里森在《慈悲》中精心设计的小说叙事框架及其含义。

托妮·莫里森一直以其独特的叙事方法而闻名,1993 年瑞典文学院在托妮·莫里森的授奖辞中称赞:“读者从她精湛的叙事技巧中获得了极大的乐趣,她在每本书里都使用不同的叙事方法,形成了自己独特的写作风格。”a莫里森的小说不仅语言富有诗意,且具有强烈的象征意味,其叙事策略更能展示语言和象征无法传达的内容。

《慈悲》开篇即是小说故事的结局,因此读者刚开始阅读时会有情节凌乱甚至杂乱无章之感。随着读者阅读的深入,真相逐渐出现,这种叙事结构正是托尼·莫里森精心设计的。《慈悲》的叙事结构呈现两个特点:一是托妮·莫里森打乱了原故事的时间顺序,按照人物的意识排列和组合所有碎片信息;其次,托尼·莫里森打破了传统的线性叙述模式,采用多层次叙事。莫里森的叙事策略确实让读者在初读《慈悲》时略感困难,但随着阅读的深入,读者就可将故事的片段不断拼合,重塑故事的原貌。读者在阅读过程中主动参与拼合故事,随着情节发展,不断产生“原来如此”的感受,这种看似“混乱”的情节安排实则促进了主题表达,还能带给读者更强烈的情感冲击。本文首先分析《慈悲》的故事主线和副线,然后从宏观角度分析《慈悲》的叙事结构,最后探讨其叙事结构的三层隐含意义。

一、《慈悲》的故事情节结构

《慈悲》的故事时间顺序虽被打破,但其情节主线和副线容易分辨。主要情节是女主人公弗洛伦斯的自我启蒙之旅。弗洛伦斯是一个葡萄牙种植园奴隶的女儿,在故事中,弗洛伦斯的母亲被作为物品抵债给农场主雅各布·瓦克,但母亲要求雅各布不要带走自己,而是带走自己的女儿弗洛伦斯,抵用了二十比索b;弗洛伦斯疯狂地爱着在农场工作的自由黑人铁匠,把铁匠当成自己的“主人”,后被铁匠无情抛弃。弗洛伦斯两次被挚爱之人抛弃的经历和铁匠赶她走时说“拥有你自己,女人”让她陷入了深思,最终通过书写和反思,弗洛伦斯明白了拥有自我的重要性。

故事的主线下,还有三条副线,分别讲述雅各布·瓦克农场里的另外三位“未被驯服的女人”莉娜、丽贝卡和“悲哀”的生活。莉娜是美洲土著,原部落的人都因天花而死亡,雅各布花钱买下她到农场工作。莉娜擅长农活,像姐姐一样照顾雅各布的妻子丽贝卡,也保护着幼小的弗洛伦斯。丽贝卡是欧洲人,父母为避免女儿遭受当时的宗教迫害,将丽贝卡“邮寄”到美洲,成为雅各布的妻子。最初丽贝卡在农场的生活很幸福,但在三个年幼的儿子、五岁的女孩和雅各布相继去世后,“未被驯服的女人”丽贝卡成为宗教狂热者,希望宗教能填补她内心的空虚。“悲哀”则是海难中唯一的幸存者,被雅各布收留。“悲哀”总是生活在自己的世界中,与她想象出来的朋友“双胞”交谈。在“悲哀”生下孩子后,她声称自己“完整”了。

从主线和三条副线可看出,《慈悲》是关于四个“孤女”在农场十年生活的故事,但小说的叙述并未按照时间顺序讲述这十年里人物的生活变迁,而是通过弗洛伦斯在雅各布新宅的墙壁上书写的文字展开,这些文字最初是弗洛伦斯写下对铁匠的“忏悔”,逐渐变成对自己的反思和告白。

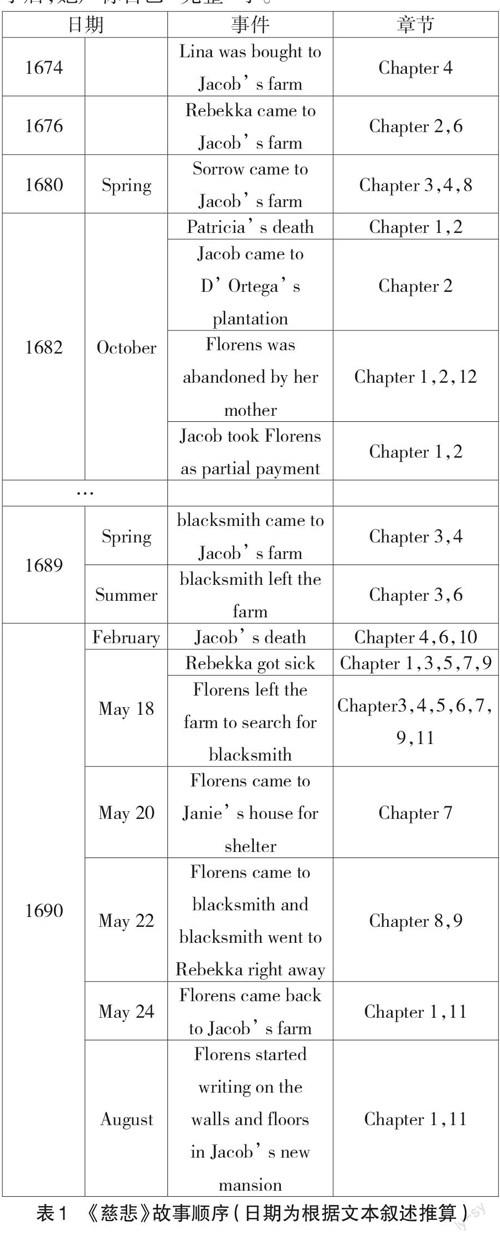

读者可以从表1,大致了解故事的时间顺序,即从1682年德奥尔特加的种植园开始,到1690年弗洛伦斯在雅各布家中的忏悔结束。但小说叙述的展开和结束都发生在1690 年:以弗洛伦斯对铁匠的忏悔开始,到小说第十一章宣称“拥有自我”的告白结束,弗洛伦斯的自白首尾相接,形成了一个完整的环形结构;小说的中间部分,通过弗洛伦斯和其余次要人物的视角观察,分别向过去和现在展开叙述,形成明显的分层叙事,不断补充故事的背景和情节内容。《慈悲》的最后一章内容独立于弗洛伦斯的故事情节之外,是弗洛伦斯的母亲m?ec向弗洛伦斯的忏悔,不仅标志着整个叙述的完结,同时点明了标题的含义。“慈悲”——让农场主把弗洛伦斯带走,不是抛弃她,而是保护她,弗洛伦斯离开母亲去往那片新的土地,就有新生活的可能,母亲不想让女儿和自己一样沦为奴隶。托尼·莫里森巧妙设计的环形框架内分层叙事的结构让《慈悲》的故事呈现更加动人,读者在阅读过程中不断获取信息拼贴出故事的原貌也增加了读者的参与度,拉近了读者与故事的距离。

二、《慈悲》的章节特征

《慈悲》的章节安排与托妮·莫里森的名作《宠儿》的设计不同。《宠儿》由三部分组成,成金字塔形d,《慈悲》的章节安排是环形框架内的分层叙述,这也是《慈悲》的特色之一。环形框架指的是小说开篇和结尾均以主人公的第一人称叙述展开和结束,形成主人公第一人称叙事的环形叙事框架;分层叙事则是指小说中间各章节采用了第一人称叙述与次要人物选择性全知视角的第三人称交织叙述,即奇数章节为第一人称叙述,偶数章节是小说里次要人物选择性全知视角的第三人称叙述,这种交织叙述形成典型的分层叙事结构。从表2 可以看出,这部小说共十二章,从弗洛伦斯对铁匠的忏悔开始,到母亲对弗洛伦斯的告白结束。小说中间,奇数章的内容以弗洛伦斯为叙述者用第一人称叙述故事,偶数(除第十二章)则以第三人称叙述且每个偶数章都以小说中不同的次要人物的选择性全知视角展开,如第二章以农场主雅各布·瓦克的视角、第三人称的方式叙述,第四章则以莉娜的视角叙述,第六章是丽贝卡的视角,第八章是“悲伤”的视角,第十章是白人合同工威拉德和同性恋斯卡利的视角。

由上表每章的篇幅和開场白来看,奇数章节弗洛伦斯的叙述基本不到十页,且没有明确的说话对象,而其他章节的叙述长度则在每章二十页左右,以选择性全知视角第三人称开展叙述。若将《慈悲》的叙事框架比作建筑,奇数章节里弗洛伦斯的简短叙述是建筑的框架,其他章节则是砖瓦,每个章节选择性全知视角的叙述都为弗洛伦斯的故事结构添砖加瓦,不断提供背景信息,使故事更为完整。莫里森本人在2008 年接受美国国家公共广播电台的采访时,就已谈到《慈悲》的结构。莫里森说:“小说结构当然是小说的意义所在,也是小说创作最难的部分。但这次,我希望她去一个重要的地方旅行,希望她的声音能切入其他人物的声音,所以弗洛伦斯的部分使用第一人称和现在时来表示直接性。其他人物都是第三人称叙述,但这些人物他们既要有个体性、能追求自己想要的东西、有自己独特的生活经历,还必须推动整个主线故事的发展,所以你(读者)永远不会偏离主线的轨道。同时,你可以停下来环顾四周,看看这些人是谁并了解他们的关系。因为他们确实是一群有趣的人,用莉娜的话来说,是一群努力谋生的‘ 孤儿,是弗洛伦斯的故事让这些人聚集在一起。”e托妮·莫里森解读了她对《慈悲》的叙事结构、叙事声音和焦点、不同时态及其功能的精心设计,为读者提供了直接答案。也就是说,故事不仅以主人公弗洛伦斯的生活为中心,还让那些不同背景的次要角色有机会展示在读者眼前。除此以外,本文作者在对非裔文化的深入研究中意识到《慈悲》的叙事结构还有更多值得探索和解读的内容。

三、《慈悲》叙事结构的含义

文本的叙事结构通常包含着超越结构本身的深意。如《宠儿》有28 章,对应的是阴历一个月或女性的月经周期。f小说中,塞丝带着女儿逃离肯塔基的奴役投奔贝比萨格斯,仅仅在享受了28 天的自由后,奴隶主追来,塞丝被迫亲手杀死自己的女儿终结了她“母亲”和女性的身份。就像《宠儿》的28 个章节对应着塞丝28 天的生活变迁,《慈悲》的叙事结构也有其深意。《慈悲》的叙事结构包括章节安排、时态转换、叙事声音、焦点和叙事场景等,具有三个层次的含义。

首先,《慈悲》的章节安排体现了布鲁斯音乐的特征。布鲁斯音乐源自南部种植园,受奴役的黑人用忧伤婉转的布鲁斯来表达失去的爱、政治制度的残酷、白人的压迫和艰难的社会生活。布鲁斯音乐最常见的形式为十二小节布鲁斯,意思是每段包含十二个小节。每首布鲁斯音乐都有一句固定的歌词,反复唱四遍以上,以引起观众的情感共鸣,其他歌词可以由表演者即兴发挥。通常歌词在第十小节的最后一拍或第十一小节的第一拍结束,第十二小节是乐器演奏家的休息时间。

《慈悲》共有十二章,这与布鲁斯音乐的十二个小节相似,并且弗洛伦斯的自我寻找之旅在第十一章就结束了,对应着布鲁斯的十一小节歌曲。《慈悲》的第十二章是弗洛伦斯母亲的告白,虽没有弗洛伦斯的出现,但通过母亲的叙述揭开弗洛伦斯故事的谜底,让读者终于将整个故事串联起来,理解了题目中“慈悲”的深意。这就像是布鲁斯音乐中第十二个小节为演奏家留下休息的时间,也让听众回味那哀婉动人的旋律。不仅如此,弗洛伦斯的叙述就像是布鲁斯音乐中固定的歌词、旋律的稳定部分;其他章节都是从不同次要人物的角度叙述,即布鲁斯中即兴创作的部分,内容逐节变化各不相同。这样,读者被带领到不同的人物身边,发现一些新的故事情节,最终又被带回到弗洛伦斯寻找自我之旅的主线上。读者在阅读《慈悲》时,随着叙述推进逐渐将散落在各个章节的故事碎片“拼贴”完整,这种让读者参与恢复故事原貌的方式既放大了弗洛伦斯寻找自我之旅的艰辛,也激发了读者与人物间的情感共鸣。

其次,托尼·莫里森采用环形框架内分层叙述和多重视角的方式也显示了对历史的不信任。历史虽是对人们生活的书面记录,但历史是有选择性的甚至是政治性的,历史是白人主流社会“选择”记录的历史。17 世纪的美洲,白人盎格鲁撒克逊新教徒( WASP) 占据主导地位,他们的文化是主导文化,而其他民族文化,如爱尔兰、美洲土著和非裔黑人的文化则是边缘文化。即使是在文学领域,文学体裁、主题和种族之间的关系,在很大程度上也是由主流文化所决定。符合主流社会审美和喜好的文学作品,并不能准确地表达那些不属于主流群体的作家和学者的思想和情感。托妮·莫里森意识到这一点,在Playing in the Dark: Whiteness and the LiteraryImagination 一书中写道:“我认为文学作品中呈现黑人形象对于理解我国的文学作品至关重要,黑人形象不应只是停留在文学想象世界的……我国文学常表现的个人主义、男性气质、社会参与和历史孤立,尖锐而模糊的道德问题,纯真主题以及对死亡和地狱形象的痴迷,实际上并不能代表长期生活在黑暗之中的坚韧的黑人形象。”g莫里森认为,社会上普遍认可的美国文学实际上只是主流社会白人男性的文学作品,而不是包括所有种族和民族的文学作品。她希望打破这种“文学垄断”,让不同的“边缘人”通过自己的双眼看世界并发出属于自己的声音。因此,在《慈悲》中,托妮·莫里森再次采用了多重视角,让弗洛伦斯(非裔黑人)、莉娜(美洲土著)、丽贝卡(欧洲人)、悲哀(孤儿)、威拉德(白人合同工)和斯卡利(同性恋)用自己的视角讲述故事。对于读者来说,能在阅读过程中搜集到各个视角带来的故事信息,甚至能了解同一事件不同人物讲述的不同版本,从而还原相对公正的历史画面。

《慈悲》小说的姊妹篇《宠儿》,是以第三人称为主并插入了个别章节人物独白的叙事模式,《慈悲》是以第一人称(弗洛伦斯)现在时和次要人物的选择性全知视角第三人称过去时交替叙述。托妮·莫里森在《慈悲》中采用了更复杂的叙事策略,通过故事的结构和小说叙述形式向读者传达信息,并将她对书面历史的不信任感转变为通过小说重新审视美国历史真相的大胆尝试。

第三,《慈悲》的叙事背景隐喻了当时的美国社会。《慈悲》在美国前总统贝拉克·奥巴马当选美国总统的一周后出版,因而在《慈悲》的各类书评中,批评家总是将奥巴马总统和该小说联系在一起。托妮·莫里森可能没有刻意选择在这个特殊时期出版,但她确实承认她的写作是政治性的,并且《慈悲》的背景设置在17 世纪奴隶制早期的殖民地,这与美国当时所处的被美国媒体称为“后种族”的时代极为相似,即在两个时期里“种族”的概念是不固定的。除了托妮·莫里森作品的高超的艺术性外,这种对现实社会的隐喻也吸引了大批学者和读者阅读该作品。

总而言之,托尼·莫里森在《慈悲》中采用环形框架内分层叙事的结构,这样的篇章安排与布鲁斯音乐中的十二小节框架相似,在展示黑人特色文化的同时,用布鲁斯哀婉动人的音乐特征引发读者的情感共鸣。主人公第一人称叙事与次要人物选择性全知视角的第三人称叙事交织则揭示了托尼·莫里森对主流社会历史的不信任。此外,《慈悲》对现实美国社会的隐喻意义,也是该书吸引学者和读者的原因之一。

托尼·莫里森的小说语言动人,富有强烈的象征意味,但其设计精巧的叙事结构展示出语言之外的深意。《慈悲》显示出莫里森对社会、历史和人性的洞察力,关注的不只是她自己的民族,而是整个人类。