在游戏中学习数学 在解决问题中应用数学

上海市南阳实验幼儿园课题组

案例1 课间十分钟

魏 妍

一、案例描述

大班下学期,幼儿在参观小学后对小学生活充满了向往,他们兴致勃勃地规划着自己的“课间十分钟”。

在计划方式的呈现上,大多数幼儿用的是表格式记录,个别幼儿则是将所需要做的事都记录在一起。在时间分配上,部分幼儿进行了优化,有的将一日生活中的休息时间都规划在内,分成了上午、下午两个板块;有的规划了每件事需要花的时间。比如,喝水需要1分钟,上厕所需要5分钟等(用数字或时钟面表示)。在相同时间段内,不同幼儿还根据自己的需求计划了不同数量的事情,有的计划每次只做1件事,有的计划每次做1—2件事。比如,计划第一节课下课后喝水以及和朋友聊天,计划第二节课下课后吃点水果,计划第三节课下课后看书以及和朋友分享书本内容。

当天,幼儿就准备实施自己制定的计划。教师先跟幼儿明确:“现在是几点?课间十分钟后是几点?”幼儿说:“现在是9:56,到10:06结束。”

“课间十分钟”就这样开始了,幼儿有的喝水,有的上厕所,有的吃水果,有的跳绳、看书、画画,等等。钟声响起,直到幼儿全部落座,已经是10:09了。新的讨论开始了。

教师:现在是几点钟?

安安:10:09。

教师:我们刚才计算过,休息10分钟后应该是到几点?

安安:10:06,现在晚了3分钟。

教师:为什么晚了3分钟呢?

菡菡:我听到钟声后才开始收绳子。

豪豪:我发现有多的水果就又去吃了,没想到这时候钟声响了。

……

教师:时间到了,可是计划还没有完成,该怎么办呢?

妙妙:可以提早两分钟就开始做准备。

熹熹:在做事的時候注意看看时间有没有到。

罗罗:我很早就完成了计划,可时间还没到,怎么办?

昊昊:那你可以继续做自己喜欢的事情呀。

……

二、与数学监测指标的关联

1.数学知识技能

数和运算。能运用加减运算经验计算时间。

2.过程性能力

(1)联系。能发现与时间有关的问题情境。

(2)表征与交流。能运用数字、图画、表格等形式表征简单的时间关系。

3.态度与学习品质

(1)兴趣。积极参加与时间分配相关的活动。

(2)反思。根据自己执行计划的过程以及他人反馈的信息提出自己的思考。

案例2 东西到底在哪里

郑雯颖 徐 颖

一、案例描述

上午自由活动时,优优说自己的钥匙圈不见了。大家分散到教室各个角落帮忙寻找。过了一会儿,大家都来向优优汇报:“阳台上没有。”“沙发后面没有。”“厕所里找过了,不要再找了。”教师问:“怎样才能知道哪些地方找过了呢?”这时,有个女孩建议道:“我们可以画一张地图,给已经找过的地方打上钩,就知道哪里没找过了。”小伙伴们觉得这个办法可行,于是,女孩着手画起了地图。她根据之前在寻宝活动、定向运动中获得的经验,将立体的空间画成平面图。对于相对规整的物体,她将它画作平面图形,比如桌子从上往下看是正方形的,她就在地图上画一个正方形来表示;对于玩具筐、花卉等外形相对复杂的物体,她还是画实物图或形状轮廓线来表示。

最后,女孩介绍了自己绘制的地图(见图),展现了她对室内空间布局的理解,比如,教室的中间是三张桌子,电视机的左边和右边都有门。教室的外面是餐厅,旁边也有门等。然而,幼儿尝试用这份地图去寻找失物时,仍遇到了无法将平面图一一对应转换为立体物品的困难。于是,教师鼓励女孩在地图上用具象的符号、颜色来标记,比如,给两侧窗帘边上的橱柜涂上不同的颜色,画出墙上的卡通形象等。

有了这份地图,幼儿不仅能自己标记已经寻找过的地点,也能尝试做计划,比如,接下来到哪一个地方寻找,哪个地方还没找过,等等。最后,他们在一个橱柜下面找到了钥匙圈。

二、与数学监测指标的关联

1.数学知识技能

形状和空间。部分幼儿能看懂地图中特征鲜明的图示,如桌子、橱柜等,并去对应地点寻找物体。而在辨别相对复杂的物体以及区分主客体的左右方位时,幼儿仍感到有困难。

2.过程性能力

(1)联系。能够联系、调动以往定向运动的经验,用简单的符号完成地图的绘制,解决当前的问题。

(2)推理与验证。在绘制地图前,能够表达自己的设想,对物品所在地点进行简单的推理。

(3)表征与交流。能够用图画、符号等方式标示教室中的各个区域与橱柜等,尝试解决问题。

3.态度与学习品质

(1)兴趣。在遇到问题时能主动提出绘制地图的方法,有明显的用数学经验解决问题的想法和行为,过程中积极投入。

(2)专注。在绘制地图时非常专注,为了准确绘制,偶尔会离开座位去观察教室内外的环境布置。

(3)坚持。能够通过变换观察位置、询问同伴等方法,解决绘制地图过程中产生的问题。

案例3 自由日趣闻

李祎超

一、案例描述

自由日活动是我园的特色,每到周三、周四,幼儿园所有的教室都会成为游乐场,幼儿可以自行决定参与的游戏项目及其顺序。

泽泽、莹莹、耘耘、薇薇、沛沛是“找红包”组的成员。针对谁来做小老师指导游戏,他们展开了讨论。除了泽泽不愿意做小老师,其他4人都想做小老师。他们讨论后决定,4人中两人在周三做小老师,两人在周四做小老师,2+2=4,这样正好。随后,教师问泽泽:“为什么你不想做小老师?”泽泽说:“玩的人可以去6个教室玩,去每个教室玩可以获得10元,这样加起来就是60元,做小老师的一天工资是30元,60元比30元多。”

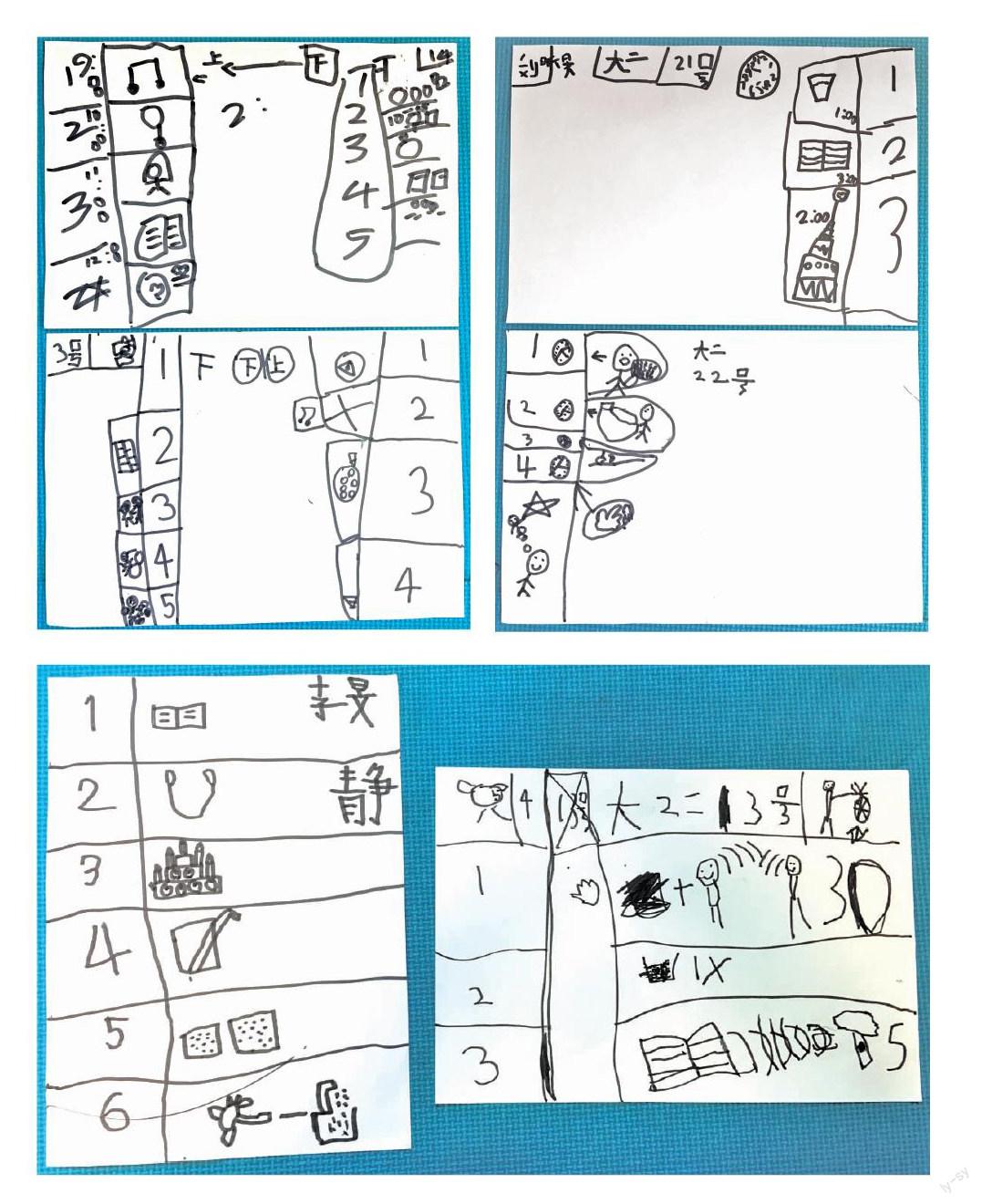

随后,泽泽向大家介绍了自己的计划(见图):“一共有6个项目,第一天按照大三班、三楼大厅、大二班、二楼大厅、大四班、大一班的顺序,第二天按照大一班、大四班、二楼大厅、大二班、三楼大厅、大三班的顺序。第一天正着玩,第二天倒着玩,这样就不会漏掉了。”

同时,泽泽做了比较具体的赚钱计划:“第一天赚100元,第二天赚100元,100+100=200元,这样我就有200元可以买东西了。”教师追问道:“玩6个项目,怎么会有100元呢?”泽泽想了想,马上调整了自己的计划:“其中四个教室每个玩两次,这样就够了。”

二、与数学监测指标的关联

1.数学知识技能

数和运算。能够借助问题情境进行运算。比如,运用已有的数的分解与组成的经验,发现去6个教室玩可获得60元代金券,比当小老师获得的30元代金券多;通过调整去教室玩的次数赚取和目标一致的代金券。

2.过程性能力

(1)联系。能把已有的数学知识和经验迁移到新的问题情境中。比如,在遇到是否当小老师、如何设计自己的游戏路线等问题时,能够运用数的分解与组合的经验进行判断。

(2)表征与交流。能用图画表示自己的游戏路线。

3.态度与学习品质

反思。能根据教师的质疑,调整自己的游戏路线和游戏次数,以实现赚100元代金券的目标。

案例4 交换集市

邵君婷

一、案例描述

幼儿园即将举行“交换集市”活动,大家可以利用代金券(面额为5元、10元)进行采购。孩子们将家中已不需要的玩具、书籍带到幼儿园来,并一起定价,分为5元、10元、15元三档。代金券可以在自由日活动中通过参加游戏赢得。

经过第一天的自由日活动,小叶已获得20元代金券。他站在堆放二手玩具的橱柜前念念有词:“还差10元就搞定了!”教师问道:“为什么只差10元?”“因为我想把各种价格的玩具都买一个,最便宜的5元,最贵的15元,合起来就是20元,今天赚的钱正好是20元,那我明天再赚10元就可以三种都买到了。”

第二天活动开始前,小叶与教师展开了以下讨论:“我后来算算今天要赚好多钱。”“为什么?你昨天不是说再赚10元就够了吗?”“我昨天仔细研究了那些玩具,发现我一共要赚50元才够。”“你要用50元买什么?”“如果有50元,我就可以买5个玩具,一个5元的和一个15元的玩具,然后再买三个10元的玩具。”“那今天你需要努力赚钱了,加油!”

活动结束后,教师与小叶展开了以下对话:“目标达成了吗?”“还差5元,只赚了45元。”“那怎么办?”“只能不买5元的玩具了,买4个玩具算了。”“你到时候看看逛逛再决定吧!”过了一会儿,小叶激动地告诉教师:“我想了想,还是可以买5个玩具的,我买两个10元的,把原来第三个10元的玩具换成5元的玩具就好了!”

二、与数学监测指标的关联

1.数学知识技能

数和运算。能运用已有的数的分解与组成的经验将45元分成10元、10元、10元、15元;知道三种价格的玩具各买一个一共需要30元;能通过调整玩具的种类和数量来匹配所赚代金券的总额。

2.过程性能力

(1)联系。能运用减法解决少5元的问题。

(2)推理与验证,表征与交流。能运用加减法(比如,5+10+15=30,30-20=10)的数学语言来证明自己的数学推断。

3.态度与学习品质

坚持、反思。在发现自己赚的钱没有达到目标时并没有放弃,在仔细思考了每种玩具的金额与数量后,调整了自己的购买计划。

点评:

我园自20世纪80年代起就着力研究幼儿数学教育,虽然教师在把握幼儿阶段数学核心经验、各年龄段幼儿数学学习的特点和数学能力发展水平等方面有一定的经验,但随着教育改革与研究的深入,也遇到了缺乏科学的手段去觀察和评估幼儿解决数学问题的水平以及所需要的策略等瓶颈问题。后来,我园加入了“5—6岁儿童数学学习与发展观察评估工具的适宜性研究”课题组,在班级中选择若干幼儿作为样本,依托课题组提供的5—6岁儿童数学学习与发展观察评估检核表,对这些儿童在园一日生活进行全面细致的观察、分析与评估。我园课题组的教师不仅在园内进行交流、分析和研讨,还定期与其他园所的课题组成员进行交流。在此过程中,教师明确了目标,转变了视角,获得了成长。

一、从主观判断到客观分析

教师通过对照数学监测指标,发现了幼儿在过程性能力和态度与学习品质上的优势与不足。这有助于教师全面了解幼儿数学学习与发展的水平,从而为幼儿园的数学教育实践,教师的观察与判断等提供科学依据,实现数学认知与能力、学习品质并重的培养目标。

通过量化分析和行动研究,教师对幼儿数学学习行为的关注度提高了,对幼儿评价的准确度提高了,对幼儿数学学习行为解释的合理性及教学策略的有效性提高了。比如,课题组的教师刚开始在挑选强、弱两种水平的幼儿作为研究样本时,习惯性地从数学知识技能的角度来进行判断,对幼儿的评价不够客观、科学。经过一年多的跟踪研究,教师的理念发生了变化。比如,他们从“自认为对孩子的发展心中有数”到“认识到原来自己并不了解孩子”,从“观察孩子的操作结果”到“观察孩子的操作过程”,从“不会解释孩子的学习行为”到“会匹配指标对孩子的学习行为进行分析”,从“抱怨孩子怎么也学不会”到“搭个支架支持孩子的学习”,从“只关注核心经验”到“更加关注孩子的发展”。

二、从单一领域到一日生活

在研究的过程中,我们逐步认识到教师要善于观察儿童,敏锐地发掘日常生活中的学习契机,捕捉儿童正在学习的内容,并意识到这种学习是有价值的,是与一些学习和发展的指标相符合的。这样的学习不仅仅发生在数学活动中,更发生在一日生活中。这个发掘的过程就是教师专业成长的过程,也是教师满足幼儿需要、支持幼儿成长的过程。

课题组的教师体会到一日生活中处处有数学,平时要敏锐地去观察、发现,要蹲下身去耐心倾听幼儿自发产生的对数学问题的兴趣以及习得的数学经验和方法等。比如,年龄、速度、时间、多少、大小、顺序等数学概念是与幼儿的生活息息相关的。教师应该做好充分的准备,把握数学核心经验,了解幼儿学习与发展的特点,并在幼儿出现相关问题时予以鼓励、支持,最大程度地满足幼儿的兴趣和探究欲。

三、从关注结果到关注过程

在教研活动中,我们经常听到教师说“我班的孩子都懂了”“都会了”“已经做得很好了”等,这些话语的背后是教师对结果的追求。然而,我们扪心自问:幼儿真的懂了、会了、理解了吗?其实不然,教师仅仅观察到幼儿的行为表现和结果是不够的,还要解读幼儿行为表现背后的原因,这就需要教师有相应的学科专业知识,并能运用这些专业知识对幼儿的行为做出正确的判断,明白幼儿目前达到了什么发展水平,最近发展区是什么,教师要用什么方法来支持幼儿的发展,这些对一线教师来说是极大的挑战。而观察评估工具给教师解读幼儿提供了依据。教师只有明确了指标的内涵,才能将观察到的幼儿行为与之对应,从而精准评估幼儿的发展水平。课题组的教师说:“评估工具如同给我提供了‘拐杖,当我捕捉到幼儿与数学相关的经验时,我会用拍照或摄像的方式记录全过程,然后对照评估工具逐条分析其行为现状、原因和发展可能,由此,我的专业能力与素养也有所提高。”

四、从关注群体到关注个体

在观察与支持的循环中,教师运用各种策略来评价幼儿在某个学习领域中取得进步的情况,并运用这些评价信息改进自身的教育教学过程。比如,在“交换集市”案例中,教师通过幼儿在第一天活动中的行为表现,发现其在加减运算方面的进步,即能根据金额总数调整自己所计划的购买物品的价格与数量,于是在第二天的活动中引导幼儿通过自己的努力获得更多的代金券,进一步用真实的场景来支持幼儿证明自己的数学推断。

教师在观察的过程中对幼儿作出评价,在此基础上给予幼儿适宜的支持。比如,在“东西到底在哪里”的案例中,教師观察幼儿寻找东西的方式并进行评价,然后通过提问“怎样才能知道哪些地方找过了”,引导幼儿想出绘制地图的办法,支持幼儿提高解决问题的能力。

教师判断不同幼儿的发展水平,向能力较强的幼儿提出进一步的挑战,给能力稍弱的幼儿提供进一步的支持。比如,在“课间十分钟”的案例中,对于时间概念比较清晰的幼儿,教师提出了调整、完善计划的建议,引导其合理安排10分钟时间;对于尚未形成时间概念的幼儿,教师则从其问题出发,引导其关注“超时”的原因,从而调整自己的活动安排。

总之,我们发现教师通过参与课题研究,无论是对幼儿数学核心经验、过程性能力的理解,还是对幼儿数学学习观察方法的掌握,都有了不小的进步。他们对幼儿数学发展水平的评价更加准确和全面,对幼儿数学学习行为的解释更加有理有据,对幼儿数学学习的支持也更加有效。他们也意识到需要通过加强自身知识和能力的储备来对幼儿数学学习进行准确、全面的评价,以进一步支持每一个幼儿的可持续发展。