增强观察和评估的专业底气

上海市安顺路幼儿园课题组

案例1 小吃店开张了

蒋鹏飞

一、案例描述

一天,佑佑来到“小吃店”,他先把店门关了起来,说要过一会儿再开张,然后用彩泥做起了汉堡、手抓饼、饼干、肉圆、蛋糕、汤圆、大饼包油条、鸡肉卷等。接着,他拿来纸和笔写起了标价(见图):草莓汤圆10元、蛋糕8.1元、手抓饼15元、汉堡8.9元……

做完这些,他在一张纸上写了“卫生情况”几个字并画了一张笑脸,如果顾客满意就在笑脸上打钩。他在另一张纸上写了几种食物的名称并在后面打上了五角星,表示这些是特色小吃。接着,他在纸上写了“19元半可以”幾个字,并在其后画了一套餐具,意思是说在“小吃店”单笔消费满19.5元,就可以获赠一套餐具。一切准备停当,他开始吆喝:“大家快来买吧,便宜又好吃的点心,吃了一定不会失望。”欣欣和杨杨来到“小吃店”,点了一份“草莓汤圆”和一副“大饼包油条”。佑佑说:“草莓汤圆10元,大饼包油条6.5元,一共16.5元。”他停了一下,又说:“我们这里满19.5元可以送一套餐具,如果你们再买3元的小吃就可以拿一套餐具了。”

杨杨看了看价格标签,想了想,说:“给我来块4元的星星饼干吧。”佑佑说:“收20元5角。”收完钱,他给了杨杨和欣欣一套餐具,招呼他们坐下来……

二、与数学监测指标的关联

1.数学知识技能

数和运算。能结合游戏情境用加法和减法来解决问题,并能比较两个20以内书面数字符号的大小。比如,运用加法把两样小吃的价格加起来并告诉顾客要付多少钱,运用减法告诉顾客如果再花3元就达到“19元半”,知道19.5比16.5大。

2.过程性能力

(1)联系。教师曾带幼儿去超市认识价格标签,幼儿发现超市里的物品价格大多是带小数点的,便将“几元几角”的数学经验运用到了游戏中。

(2)表征与交流。能通过写价格标签、写促销语,对问题情境中的数学信息进行表征;在不同情况下运用不同方式表达物品的价格,比如,写促销语时写“19元半”(认为5角就是1元的一半),和同伴交流时说“16点5元”(认识小数点),向同伴收钱时说“20元5角”(便于同伴出示不同面值的“人民币”);能在与他人的交流中用数学语言描述或解释自己的思维过程,比如,告诉顾客两样小吃是多少元,再花几元就满19.5元了。

3.态度与学习品质

(1)兴趣。乐意参加与数学相关的活动,会把数学知识和经验运用到游戏中。比如,根据有关超市价格标签的经验给各种“小吃”定价,并设计“满多少送物品”的活动。

(2)专注。能按计划专注地做“小吃”,写价格标签。

(3)坚持。坚持完成自己的计划,十分享受自主解决问题的过程。

案例2 翔翔购物

陈诗怡

一、案例描述

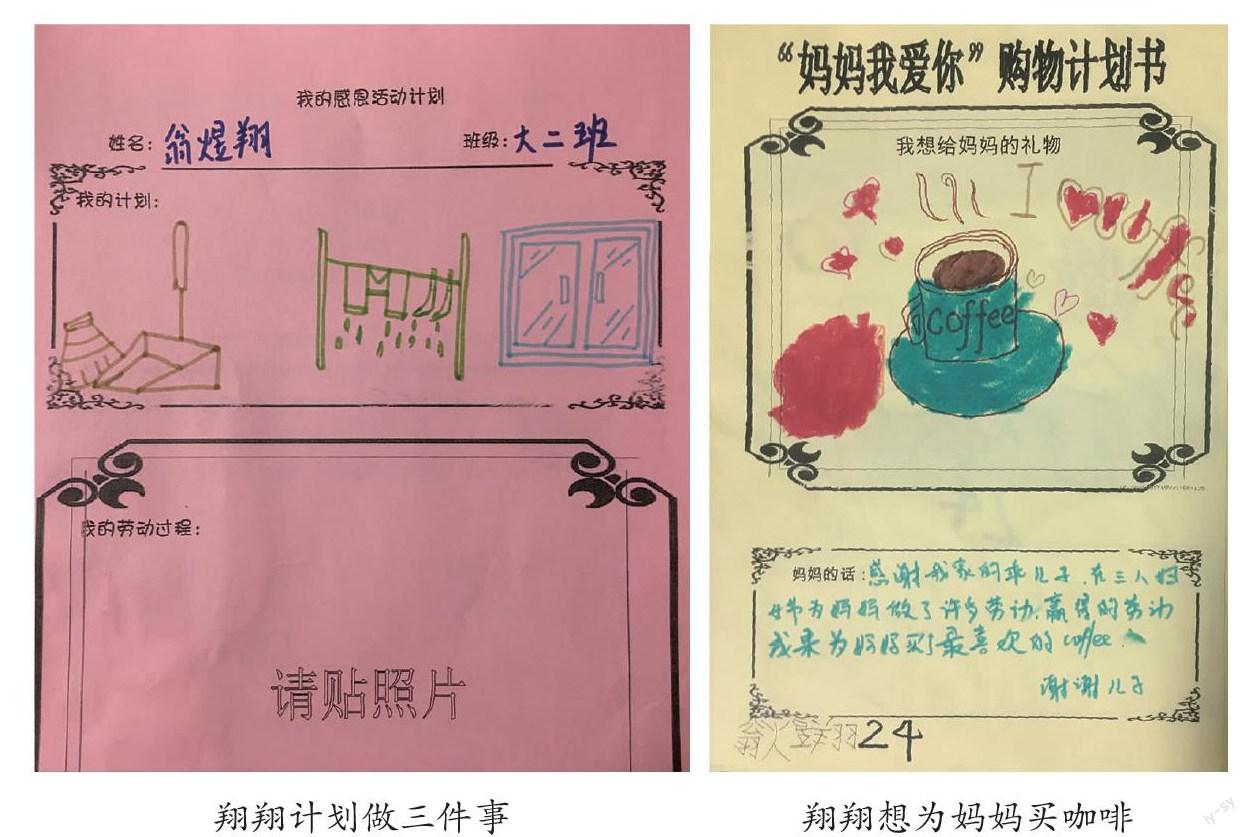

“三八”节来临之际,幼儿准备用做家务赚来的钱为妈妈买礼物。他们需要做计划书,用图示和数字标明帮妈妈做什么事、做几件事,每件事能赚几元钱。幼儿总共需要赚15元,以做的事情多为好。翔翔计划做三件事,即扫地、晾衣服、擦窗户,他想为妈妈买咖啡(见图)。为了进一步了解他的购物计划,教师与他进行了对话。“你做一件事赚几元钱?”“3元。”“那你做了三件事,一共赚了多少钱?”“6元。”“到底几元钱?我们一起来数数看吧。3加3加3(用累加3根手指的方式示范),现在看看,我伸出几根手指?一共几元钱?”他点着我的手指一个一个数:“1、2、3……9元。”“对了,那记不记得我们一共要赚多少钱才行?”“15元。”“那你现在赚的钱够不够?”“不够。”“那你是不是应该再多做几件事?要再做几件事才够15元呀?”……

根据幼儿制定的购物计划,教师带领幼儿到超市购物。

看到货架上有好几种咖啡的价格(见图),翔翔露出了苦恼的表情:“我不知道这种咖啡是不是15元的。”教师说:“每个商品都有自己的条形码,价格标签上也有,只要两个条形码的数字一模一样,就说明是同一个商品的条形码。我来报这盒咖啡上的条形码数字,你来看价格标签上的条形码数字。6921……8197……00865。”翔翔跟着我的节奏,用手指着价格标签上那行数字分段核对。他发现两个条形码一模一样,说明这种咖啡的价格的确是15元。这时,翔翔说:“这里还有其他口味的咖啡,是不是也是15元的?”

教师有意挑了一盒低于15元(标价为12.5元)的咖啡,还在念条形码时把分段的数字加长了:“692181……9700902。”翔翔跟着核对:“692181……9700902。一样的,但是要12……50元,钱不够的。”翔翔不认识小数点,以为12.50是个大数目。教师说:“我们不看后面那个5和0,就看小点点前面的数字是多少钱。”虽然翔翔没完全理解我的话,但还是说出了答案:“嗯……12元!我的钱是够用的,但我决定还是买这盒15元的,正好把钱花光!”最后,教师带翔翔去结账,翔翔仔细地把收银条带回来了。

二、与数学监测指标的关联

1.数学知识技能

数和运算。虽然教师示范时手指是3个3个累加的,但翔翔依然采用的是一一点数的方法。在核对条形码的过程中,翔翔可以做到将多个数字分段核对,而非每个数字分开核对。

2.过程性能力

(1)联系。能发现当前问题情境中隐含的数学信息,运用已有的数学经验解决问题。比如,翔翔知道“单价”与“总价”的概念,即每件事赚3元,一共要赚15元;当教师问“做每件事3元,做3件事多少钱”时,翔翔没办法直接答出9,而是在教师的辅助下一一点数,得出答案为9。

(2)推理与验证。能通过跟随教师核对条形码来验证假设,并借此确定购买的商品。但还不能通过操作或语言说明来验证“如果每件事赚3元,那么要做几件事才能赚满15元”。

3.态度与学习品质

(1)兴趣。乐意参加与数学相关的活动,愿意尝试和探索。在教师的提示或引导下,能迁移已有经验主动学习。

(2)坚持。遇到困难时不放弃,能按自己的计划做事。

案例3 你说我做

黄梅娟

一、案例描述

“你说我做”的游戏方法是:准备两张任务卡,各类动物卡片若干。两人中间放一块隔板,其中一人边在自己的任务卡上摆放动物卡片边发出指令,另一人则根据指令在自己的任务卡上摆放动物卡片。最后,两人互相检验摆放结果是否相同。

那天,彤彤和莹莹在一起玩这个游戏。

彤彤拿起小猪卡片说:“把小猪放在1的下面。”莹莹马上找出小猪卡片放在了同样的位置上。

彤彤说:“把熊猫放在第一排的第二个。”說完把熊猫卡片放在了小猪旁边,而莹莹则放在了第二排的第一个。

彤彤说:“把小鱼放在第二排的第一个。”但莹莹放在了数字2的下面。

彤彤说:“把狐狸放在第一排的第三个。”但莹莹放在了第三排的第一个。

彤彤说:“把大象放在第二排的第二个。”莹莹和她放的位置一样。

彤彤说:“把企鹅放在第二排的第三个。”莹莹却放到了第三排的第二个。

彤彤说:“把狮子放在第二排的第五个。”莹莹找到狮子卡片后犹豫着没放下去,此时教师问:“第二排是指哪个图形的一排呢?”但莹莹依然指着数字2下面一排放了上去。

彤彤说:“把老鼠放在第四排的第一个。”莹莹想也不想就放在了数字4下面。

彤彤说:“把兔子放在第五排的第一个。”但莹莹放在了数字5下面。

彤彤说:“把熊放在第一排的第七个。”但莹莹放在了数字1下面的第七格里。

两人拿开隔板核对,发现答案不一致。彤彤说自己没有错,并指着熊猫说:“我说把熊猫放在第一排的第二个,你怎么放在第二排了?”莹莹说:“我没有错,这里不是1吗?我就是放在第一排的第二个呀!”彤彤急了,说:“你那不是‘一排,‘一排是指横着看的一排。”接着,他们继续一一核对,结果发现莹莹都是把“列”当成“排”来放的。最后,他们在教师的帮助下逐一找出问题并进行了纠正。

接着,彤彤和莹莹进行了第二次游戏,莹莹成功了。

二、与数学监测指标的关联

1.数学知识技能

形状和空间。彤彤知道一排和一列的不同,也能完整地表达自己的指令所对应的方位。而莹莹由于受到任务卡最上方数字1—10的暗示,在第一次游戏中出现了错误。第一次游戏中只出现了“第几排的第几个”和“数字几的下面”等指令,但在第二次游戏中就出现了“某某图形的旁边”“某某符号的右边”“最后一排的第几个”等指令,辨别和判断空间方位的难度有所增加。

2.过程性能力

(1)联系。能运用已有空间方位知识技能来完成游戏任务。

(2)表征与交流。能运用数学语言来表征与交流。

3.态度与学习品质

(1)兴趣。能辨别动物的特征,也能饶有兴趣地说指令、听指令。

(2)专注。能集中注意倾听和合作。

(3)坚持。在验证时,能在教师鼓励下坚持找出问题所在并一一纠正。

点评:

通过参与本课题的研究工作,我们熟悉了评估工具的运用方法,发现了数学学习的魅力,看见了幼儿的发展,也促进了自身的专业成长。

一、学习,了解完整的幼儿数学学习框架

幼儿的数学学习具有很强的逻辑性,需要教师具备丰富的数学知识,了解不同年龄幼儿的数学学习与发展特点,这对一线教师而言是具有挑战性的。而评估工具能帮助教师们逐步搭建出较为完整的大班幼儿数学学习框架。

比如,在幼儿数学知识技能的观察评估检核表中,包含了观察指标、观察要点、儿童行为表现等项目。这让教师们认识到数学不仅仅是加减运算与数量关系,那些计算能力不够强的幼儿并不代表他的数学学习与发展水平低。

又如,在幼儿过程性能力的观察中,教师需要观察幼儿能否将自身的数学知识经验与生活以及其他领域知识进行联系,能否在解决数学问题的过程中进行推理与验证,能否用手势动作、图画、符号等多种表征方法和数学语言进行交流。这让教师们意识到,解读幼儿的数学学习不仅仅是关注材料的操作和结果的呈现,更需要了解幼儿的思维过程。

再如,在幼儿态度与学习品质的观察中,教师需要发现幼儿是不是对数学学习有兴趣,能否保持专注,遇到困难能否坚持不放弃,在活动最后有没有反思。这让教师们认真思考如何去培养幼儿的态度与学习品质,心中装着有利于幼儿可持续发展的目标。

二、观察,看见幼儿数学学习的不同进程

观察是教师理解幼儿的重要途径。在课题研究的引领下,教师们意识到幼儿的数学学习并不是孤立地存在于数学集体活动与个别化活动中的,而是贯穿在一日生活的各个环节。

在案例描述部分,教师的记录展现了幼儿的数学思维过程。比如,在“小吃店开张了”的案例中,佑佑能够运用逛超市时学到的“元”“角”经验为售卖的“小吃”标价,还能活学活用超市的满赠活动,用数学语言引导一知半解的同伴参与购物游戏。又如,在“翔翔购物”的案例中,教师通过与翔翔的交谈,了解到他能够比较两个数字符号的大小,但是对加减运算的策略还不够丰富。再如,在“你说我做”的案例中,彤彤和莹莹在对“排”和“列”的理解上产生了分歧,彤彤能指出莹莹的问题,并与其分享自己的理解,莹莹很快听取了彤彤的意见,两人达成共识后顺利地将游戏进行了下去。

在案例分析中,教师以数学监测指标中的数学知识技能、过程性能力以及态度与学习品质为依据,能够看见幼儿数学学习的不同进程,能够理解幼儿行为背后的独特想法,能够理性地接纳每一个幼儿的个性化表现,更能从数学学习与发展的角度准确地解读幼儿的行为。

当教师们观察了幼儿、读懂了幼儿,他们在交流过程中就有说不完的话题、举不完的例子,能信心满满地说出每一个幼儿的表现,所以,观察使教师更有专业底气。

三、实践,明晰支持幼儿数学学习的方法

不论是新教师还是老教师,他们的专业成长都需要成就感的激励。对幼儿的观察分析增进了教师对幼儿数学学习的了解。在日常活动中,教师会有意识地为幼儿的数学学习提供支持,并不断反思自己的教学行为与方法。

案例“小吃店开张了”的记录者蒋老师已有30余年教龄,在“为妈妈送礼物”活动前做了许多准备工作,她敏锐地发现超市中带小数点的价格标签会干扰幼儿的理解和购物,于是就事先去超市拍照,并动员家长在生活中共同帮助幼儿理解小数点前后数字的意思,为购物活动做好经验铺垫。我们发现这一经验后来被幼儿反映在了游戏中。

案例“翔翔购物”的记录者陈老师教龄仅2年,她能够细心地观察翔翔遇到的数学问题,并积极地帮助翔翔解决问题,但在支持策略上还有进步的空间,要从“教”转向思考幼儿真正需要什么。比如,是否可以用雪花片帮助幼儿去推理和验证做3件价值3元的事到底能赚到多少钱,离15元的目标还差几元。又如,在不知道超市中的咖啡到底对应哪张价格标签时,是否可以引导幼儿仔细观察标签上的价格和条形码以及商品包装盒上的条形码,让幼儿自己发现它们之间的关系,在问题情境中理解数的含义。

案例“你说我做”的记录者黄老师教龄30年,她起初只在一旁观察,倾听两名幼儿表达他们的观点。当幼儿向其求助时,她才真正介入。冲突解决后,幼儿很快就掌握了“排”和“列”的辨认方法。与此同时,黄老师敏锐地发现任务卡的设计存在不足,于是决定进行调整,使之能真实评价幼儿对空间方位概念的认识和理解。

幼儿的发展是有差异的,问题情境也是千差万别的,因此支持幼儿发展的方法并不是唯一的。教师正是通过一次次的记录、交流、沟通与反思,逐步明晰了幼儿数学学习与发展的方向,并积累了适宜的支持策略。