低分子肝素辅助治疗肾病综合征的价值

陈莹

江苏省连云港圣安医院肾内科,江苏连云港 222199

肾病综合征是临床十分常见且严重的疾病之一,主要表现以低蛋白血症、尿蛋白增加、水肿等为主, 对患者日常生活、 健康乃至生命安全均造成危害。 据临床统计显示, 我国慢性肾病患病率高达10.8%,且近几年随着人们生活习惯、饮食结构等调整,肾病患病率呈逐年升高趋势发展[1]。 目前临床尚未彻底明确肾病综合征的具体病因, 普遍认为与基因突变、遗传因素、肾小球过滤屏障等相关。目前临床治疗肾病综合征多采用泼尼松药物,但效果不理想。低分子肝素具有修复凝血功能、 调节血管内皮功能等作用, 用于辅助治疗肾病综合征具有确切疗效[2]。该文选取2015 年1 月—2017 年12 月该院收治的74 例肾病综合征患者为研究对象进行分析,简述低分子肝素辅助治疗的疗效与价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择该院收诊治疗的74 例肾病综合征患者为研究对象, 根据随机单双号抽签方式分组。 对照组37 例, 男21 例, 女16 例; 年龄31~55 岁, 平均(42.18±3.58)岁;病程6 个月~5 年,平均(3.11±0.65)年。观察组37 例,男22 例,女15 例;年龄32~57 岁,平均(43.11±3.64)岁;病程6 个月~5 年,平均(3.34±0.57)年。 纳入标准:①患者均确诊为肾病综合征,符合《中国成人肾病综合征免疫抑制治疗专家共识》[3]相关规定;②患者均知晓该次研究具体内容,同意配合研究。 排除标准:①对治疗药物过敏的患者;②原发性高凝血状态患者;③抵触配合研究患者。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。 研究通过医学伦理委员会审批。

1.2 方法

对照组患者采用泼尼松(国药准字H41022036)治疗,用量用法:初始剂量为1 mg/(kg·d),治疗7~14 d 后根据患者症状调节用量,最低用量为0.5 mg/(kg·d),持续治疗2 个月。

观察组患者采用泼尼松联合低分子肝素钠注射液(注册证号H20140281)治疗,前者用量用法与对照组一致,低分子肝素用量用法:4 000 U/次,皮下注射,持续治疗2 个月。

1.3 观察指标

①对比治疗效果,分为显效(尿蛋白等指标基本恢复正常范围)、有效(尿蛋白等指标相比治疗前明显改善)、 无效 (尿蛋白等指标无明显变化)3 种情况,总有效率=显效率+有效率。 ②检测两组患者治疗前后凝血指标及生化指标,凝血指标包括:激活凝血酶III(AT-Ⅲ)、D-二聚体(D-D)、纤维蛋白原(FIB)、凝血酶原时间(PT)、部分凝血活酶时间(APTT)。 ③生化指标包括:血肌酐(Scr)、尿素氮(BUN)、24 h 尿蛋白定量。 ④观察统计两组患者治疗后并发症总发生率。

1.4 统计方法

采用SPSS 21.0 统计学软件对数据进行分析,计量资料经检验符合正态分布,采用(±s)表示,进行t检验;计数资料采用[n(%)]表示,进行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗效果比较

观察组患者总有效率高于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗效果比较[n(%)]Table 1 Comparison of treatment effect between the two groups of patients [n(%)]

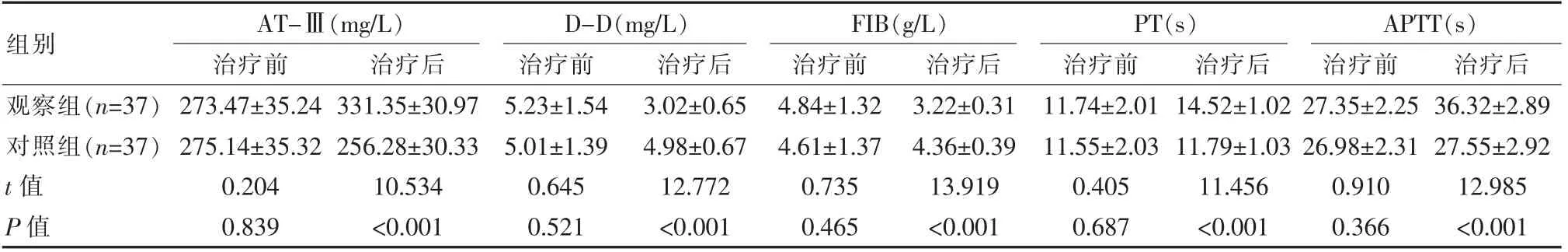

2.2 两组患者治疗前后凝血指标比较

两组患者治疗前凝血指标检测结果对比, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患者激活凝血酶Ⅲ指标、凝血酶原时间、部分凝血活酶时间均高于对照组,其他凝血指标低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后凝血指标比较(±s)Table 2 Comparison of coagulation indexes before and after treatment in the two groups of patients(±s)

表2 两组患者治疗前后凝血指标比较(±s)Table 2 Comparison of coagulation indexes before and after treatment in the two groups of patients(±s)

组别观察组(n=37)对照组(n=37)t 值P 值AT-Ⅲ(mg/L)治疗前治疗后D-D(mg/L)治疗前 治疗后FIB(g/L)治疗前 治疗后PT(s)治疗前 治疗后APTT(s)治疗前 治疗后273.47±35.24 275.14±35.32 0.204 0.839 331.35±30.97 256.28±30.33 10.534<0.001 5.23±1.54 5.01±1.39 0.645 0.521 3.02±0.65 4.98±0.67 12.772<0.001 4.84±1.32 4.61±1.37 0.735 0.465 3.22±0.31 4.36±0.39 13.919<0.001 11.74±2.01 11.55±2.03 0.405 0.687 14.52±1.02 11.79±1.03 11.456<0.001 27.35±2.25 26.98±2.31 0.910 0.366 36.32±2.89 27.55±2.92 12.985<0.001

2.3 两组患者治疗前后生化指标比较

观察组患者治疗后生化指标检测结果均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者治疗前后生化指标比较(±s)Table 3 Comparison of biochemical indexes before and after treatment between the two groups of patients(±s)

组别观察组(n=37)对照组(n=37)t 值P 值Scr(μmol/L)治疗前 治疗后94.35±6.13 95.22±6.15 0.609 0.544 65.03±4.21 79.46±4.24 14.690<0.001 BUN(mmol/L)治疗前 治疗后7.24±1.03 7.19±1.05 0.207 0.837 4.14±0.52 5.96±0.51 15.200<0.001 24 h 尿蛋白(mg/d)治疗前 治疗后501.34±11.17 500.78±10.35 0.224 0.824 323.13±10.13 396.25±10.19 30.955<0.001

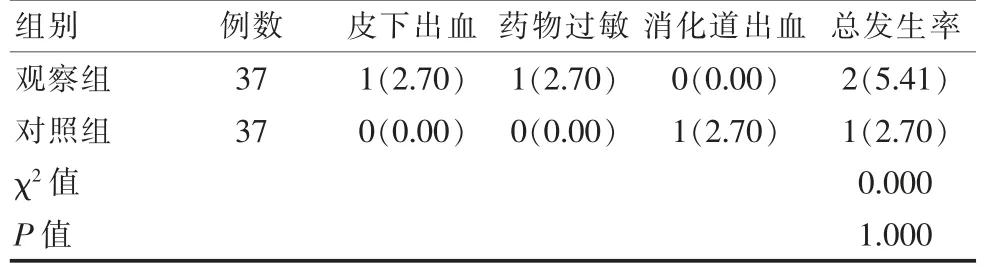

2.4 两组患者并发症总发生率比较

两组患者并发症总发生率比较, 差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 两组患者并发症总发生率比较[n(%)]Table 4 Comparison of the total incidence of complications between the two groups of patients[n(%)]

3 讨论

肾病综合征是属于多种肾脏疾病发展至晚期阶段的转归之一, 该病主要表现为肾小球基膜功能障碍,通透性增加使得其过滤能力下降,使尿液中出现大量的蛋白类物质,而机体则呈现低蛋白血症,同时还伴有高血脂、肢体水肿等,因而呈现一组固定症状的症候群特征,称为肾病综合征[4-5]。导致肢体水肿的原因在于肾小球滤过功能障碍, 使得血浆内胶体的渗透压异常下降,此时血液便会处于浓缩状态,水分会渗入细胞间隙当中,继而躯体部分呈现水肿情况。且肾小球通透性增加后还会使大量的纤溶、 抗凝等因子丧失,导致机体发生凝血功能障碍[6-7]。目前临床尚无可以完全治愈肾病综合征的方法, 只能通过药物干预的方式延迟疾病的发展速度, 最大程度改善机体内异常状态,其中糖皮质激素、利尿剂等较为常用, 但此类药物长期应用后会使人体血液处于异常高凝状态,加之患者自身的高血脂病症和溶血障碍,会加剧血液系统异常[8-9]。 当血液处于高凝状态时会降低血红蛋白的氧携带量, 且会产生过多的氧自由基,迫使组织快速老化和损伤,以血管内皮损伤最为常见,在此基础上即会导致粥样硬化斑块、深静脉血栓等情况[10]。

针对肾病综合征并发高凝血状态治疗时, 一般选择阿司匹林、肝素或低分子肝素等制剂。其中低分子肝素进入人体后对原有脂质代谢、 血小板功能等的影响相对较低,因而不会产生过度溶血的情况,固逐渐将其替代普通肝素应用。 低分子肝素指尚未分级的肝素解聚形成,分子量仅为4 500,具有半衰期长的优点[11-12]。 当低分子肝素进入人体后,可以与凝血因子Xa 结合,且该结合具有明显的特异性,从而发挥抑制血栓形成的作用, 但并不会增加使用后的出血概率。 同时血管内皮也会受到低分子肝素的影响, 经药物刺激可促进分泌纤溶酶原的相关激活物质,从而降低患者循环系统的高凝程度[13]。 血小板的桥联聚集也会受到低分子肝素的影响而降低, 纤维蛋白的溶解率也会随之增强, 继而提升了抗凝的效果[14-15]。另外白细胞的炎性反应也能被低分子肝素控制,从而降低发病后血管内皮细胞的损伤程度,减少血小板等物质的附着概率[16-18]。

该研究结果显示,观察组采用低分子肝素辅助治疗后,总有效率(97.30)%高于对照组(P<0.05),该结果与孙宏伟等[19]研究结果相符,其研究中,研究组患者总有效率96.4%高于对照组77.1%。

综上所述, 肾病综合征患者采用低分子肝素辅助治疗能够具有确切疗效, 能够有效调节患者凝血功能及生化指标,提倡运用推广。