河口湿地红树林植被恢复对土壤养分动态的影响

乐易迅, 胡敏杰, 肖 琳, 赖兴凯, 王 硕, 丁思龙, 李婷婷

(1.福建农林大学林学院,福州 350002; 2.福建师范大学地理科学学院,福州 350007; 3.泉州湾河口湿地自然保护区发展中心,福建 泉州 362000)

植被恢复被认为是控制土壤侵蚀、改善土壤质量、恢复植物和生态系统健康的有效策略。植被恢复会引起土壤性质变化,如土壤容重和总孔隙度、土壤渗透、团聚体稳定性、土壤抗蚀性,以及土壤微生物群落结构等。Li等研究了黄土高原植被恢复后土壤微生物量化学计量特征及其稳态变化发现,植被恢复23年后,土壤微生物量碳∶磷和氮∶磷显著提高,长期植被恢复会加剧土壤微生物的磷限制;Li等对矿区生态恢复后土壤理化性质的研究发现,不同植被恢复类型(林地、草地)显著提高了土壤有机质、速效磷、脲酶、蔗糖酶、微生物量碳和氮等含量,表明植被恢复显著改善了土壤质量。然而,文孝丽等在干热河谷冲沟发育区研究发现,植被恢复降低了土壤砂粒含量,增加了土壤粉粒含量,并没有显著改善土壤碳氮含量。目前,关于植被恢复对土壤养分及理化性质影响的研究多集中在陆地生态系统,对于湿地(尤其是河口湿地)土壤养分动态响应的相关研究还较少,导致河口湿地养分动态具有明显的不确定性。

河口湿地处于海陆交互地带,是对全球变化和人类活动响应最为敏感的生态系统类型之一,其对外界胁迫反应的敏感性和脆弱性,使其成为当前养分循环研究的重要区域。红树林作为生长在热带和亚热带海岸潮间带的重要树种,在保护生物多样性、固碳释氧、维持养分平衡等方面具有重要作用。但过去的几十年里,全球红树林生态系统每年都遭受着约1%~2%的持续损失。虽然,在人为干预下许多国家的红树林覆盖面积有所恢复,但仍没有完全逆转全球红树林系统重要功能与服务丧失的趋势。因此,加强河口红树林资源的保护、恢复和管理已成为当前全球各国政府和相关学者关注的焦点。深入研究土壤养分动态对于红树林植被恢复的响应,对于更好地理解全球变化背景下河口湿地生态系统养分循环机制,科学评估河口系统养分动态,进而维护湿地系统养分循环,预防和减缓水体富营养化等具有重要意义。

泉州湾河口湿地是我国开展原生种红树林营造的重要基地之一,经过多年的努力,现有红树林面积已从之前的17.1 hm增长到近466.7 hm,其中,洛阳江河口人工红树林已成为我国东南沿海人工恢复面积最大,生长最好的集中连片红树林。本研究以泉州湾洛阳江口人工红树林湿地为研究对象,揭示不同红树林恢复类型下土壤养分动态及其环境意义。研究结果有助于加强河口红树林湿地养分管理,维护湿地系统养分平衡。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

泉州湾河口湿地位于晋江和洛阳江入海口(24°47′—24°59′N,118°37′—118°42′E),属亚热带海洋性季风气候,年均气温20.4 ℃,年均降水量1 095.4 mm。该区是亚热带河口湿地的典型代表,先后被列入“亚洲重要湿地”“中国优先保护生态系统”、“中国重要湿地”等名录。泉州湾河口区主要湿地类型包括潮间盐沼、红树林、河口水域及水产养殖塘等。其中,洛阳江河口东岸是红树林的集中连片分布区,以桐花树、秋茄等为优势种,是2002年后由惠安县林业局、海洋局等部门通过人工种植方式恢复而成。

1.2 样品采集及处理

于2021年春季植被生长季,选择洛阳江口东岸红树林集中分布区的桐花树()、秋茄()以及桐花树+秋茄混交林等3种典型红树林恢复类型为研究对象,以光滩为对照,研究不同红树林恢复类型对河口湿地土壤养分动态的影响。在每个样地中心区随机设置重复,采集3个30 cm深的土壤柱状样,并按10 cm间隔切割、装袋,及时带回实验室,进行土壤养分及理化性质测定。

土壤全磷和有效磷使用钼锑抗比色法测定;土壤全氮采用碳氮元素分析仪(Elementar Vario MAX CN,德国)测定,碱解氮使用碱解扩散法测定;土壤全钾和速效钾含量使用火焰光度法测定。土壤pH使用pH计(STARTER300,美国)测定,土壤有机质含量采用烧失量法测定。具体方法参照文献[14]。

1.3 数据处理

所有数值为平均值±标准差(=3)。使用方差分析(ANOVA)对不同植被恢复类型、不同深度土壤养分特征进行差异性检验。采用Pearson相关分析测定各土壤养分之间的相关关系。使用IBM SPSS Statistics 19软件统计分析,使用Origin 2021软件制图。

2 结果与分析

2.1 土壤pH和有机质含量

由表1可知,垂直方向上,不同植被恢复模式下土壤pH均表现为随土层深度的增加而降低,而光滩则表现为随土层深度的增加而增加。土壤有机质含量在桐花树、秋茄群落和光滩表现为随土层深度的增加而降低,而在混交林群落则表现为随土层深度逐渐增加。总体来看,无植被的光滩(恢复前)土壤pH显著高于植被恢复后的土壤(<0.05),而土壤有机质含量则表现为植被恢复样地显著高于光滩(<0.05),这表明红树林植被恢复有助于降低土壤pH,增加土壤有机质含量,从而改善土壤质量。

表1 不同植被恢复模式土壤pH和有机质含量

2.2 不同植被恢复模式土壤氮磷动态

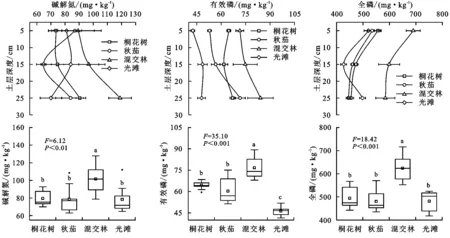

由图1可知,垂直方向上,土壤碱解氮含量在桐花树和混交林模式下表现为随土层深度的增加而增加,在秋茄群落表现为先降低后增加的波动趋势,而在光滩则表现为随土层深度先增加后降低。土壤有效磷含量在不同植被恢复模式及光滩均大致表现为随土层深度的增加而逐渐增加,而全磷含量在不同红树模式下则表现为随深度波动降低。总体来看,土壤碱解氮在不同植被恢复模式下均高于光滩,混交林土壤显著高于光滩(<0.05)。土壤有效磷和全磷含量在混交林和桐花树群落均高于光滩,混交林达到显著性水平(<0.05)。可见,不同模式红树林恢复对土壤氮磷养分含量均具有明显的促进作用,并且混交林的促进作用优于单一的秋茄和桐花树群落。

注:框图中□表示平均值:——表示中位值;图柱上方不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。下同。

2.3 不同植被恢复模式土壤速效钾和全钾动态

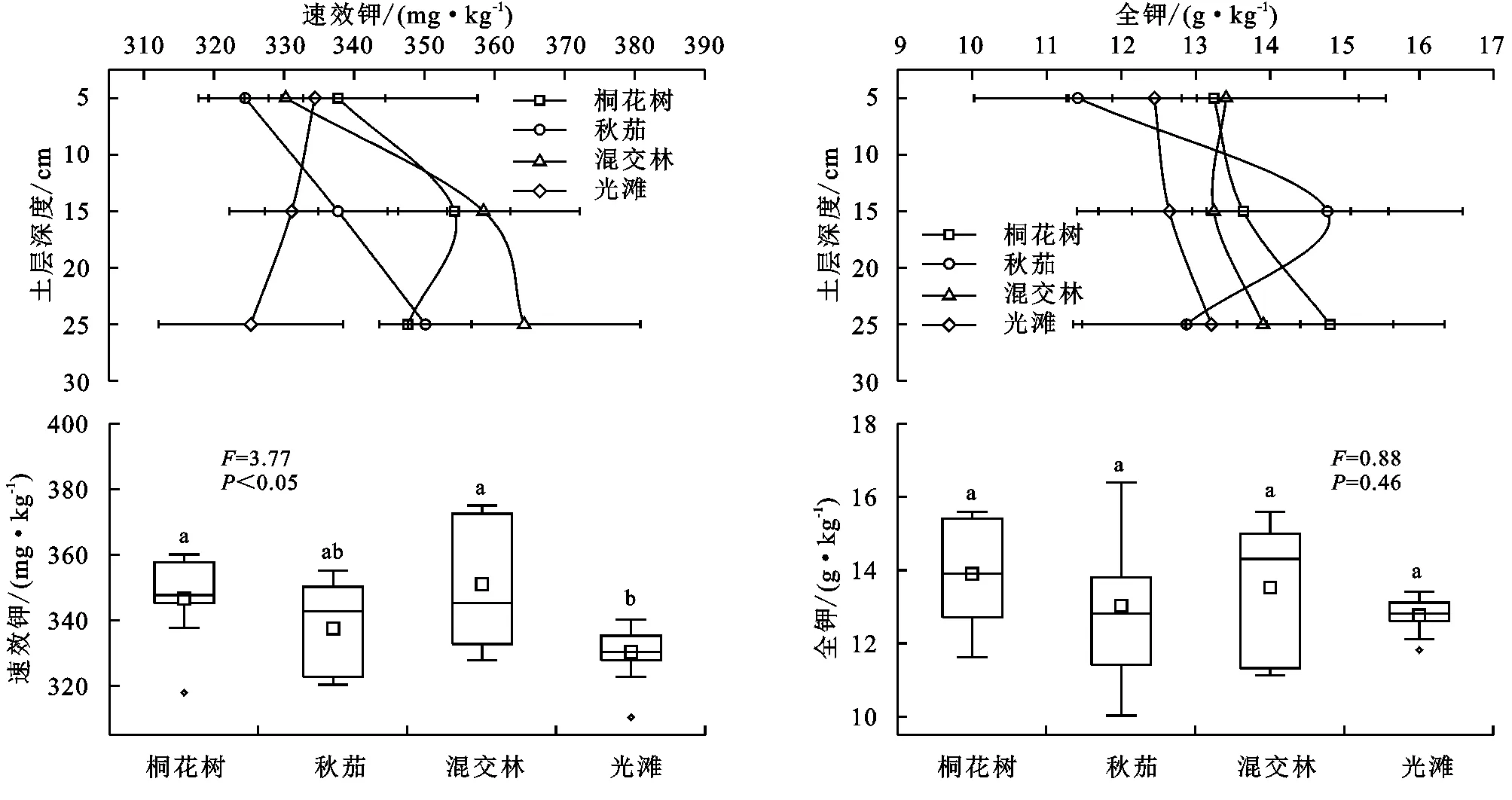

由图2可知,垂直方向上,土壤速效钾在秋茄和混交林模式下表现为随土层深度逐渐增加,在桐花树群落表现为先增加后降低,而在光滩则表现为随深度逐渐降低。土壤全钾在桐花树、混交林以及光滩表现为随深度逐渐增加,而在秋茄群落则表现为随土层深度先增加后降低。总体上看,不同红树林恢复模式下土壤速效钾含量均高于光滩,混交林和桐花树群落与光滩之间存在显著差异(<0.05),而土壤全钾含量在不同植被恢复模式间并无显著差异。表明红树林植被恢复主要通过增加土壤速效钾含量而非全钾含量来改善湿地土壤养分,并且不同红树林恢复模式的影响也存在明显差异。

3 讨 论

本研究中,相较于光滩,不同红树林植被恢复均显著降低了表层土壤pH(表1),这与Hou等在退化山地的研究结果一致,植被恢复后红壤理化性质得到明显改善,与裸地相比,恢复地土壤容重和pH明显降低,而土壤含水量则显著增加。植被恢复后,土壤pH的降低可能是因为:一方面植物根系可以直接释放有机酸;另一方面,植物吸收和或土壤微生物转化有机质过程中,交换性阳离子的去除与有机酸的释放共同促进了土壤酸化。在植物凋落物的分解(尤其是微生物的分解)过程中较少的碱离子,较多的树脂和单宁也有助于降低土壤pH。此外,不同红树林恢复模式下土壤pH随土层深度增加而降低,进一步说明植物根系活动在调节土壤酸碱度中的作用。

与土壤pH变化趋势相反,不同红树林恢复模式明显提高了土壤有机质含量(表1)。植被恢复可以改善湿地土壤性质,增加土壤肥力。一般来说,随着植被恢复的进行,恢复区植物生物量和物种多样性逐渐增加,一方面有机物通过植物根系被不断输送到土壤中;另一方面,植物凋落物的分解和输入会显著增加土壤碳氮含量,从而显著增加有机质含量。此外,与其他生态系统明显不同,河口湿地还可以通过河流径流和海洋潮汐接收大量外源有机物质,在恢复区植被的强促淤作用下沉降在土壤中,这也是河口有机物质的重要来源。而反观无植被的光滩,植物源有机质输入有限,由于没有植被的促淤功能,外源输入的有机物难以固存,导致其有机物含量相较植被恢复区低。此外,本研究还发现,在不同植被恢复模式间,混交林土壤有机质含量高于单一的桐花树和秋茄纯林,主要是因为不同树种的混交可有效利用地上地下空间,林冠茂密、根系深广,凋落物丰富,提高林分的生产率和养分归还量。

图2 不同植被恢复模式土壤速效钾和全钾动态

总体来看,不同红树林恢复模式下土壤碱解氮、有效磷和全磷含量均高于恢复前的光滩样地(图1)。一方面,植被恢复后大量凋落物和有机质的输入直接将氮磷等养分归还到土壤中,土壤结构的改善降低了因河流径流和海洋潮汐引起的土壤侵蚀和养分流失,促进了土壤养分的截留与累积;另一方面,土壤微生物活性也随着植被恢复年限的增加而增强,导致土壤养分转化和储存能力进一步增强。此外,河口区是相关河流排海营养物质的汇集地,通过地表径流、干湿沉降以及与开放海域的海水交换等途径向河口输出大量的营养元素(氮磷等)。这些元素部分被直接截留在土壤中,部分通过植物的吸收、利用,转化成植物生物量和凋落物归还到土壤中,进而源源不断的提供养分。无植被的光滩湿地,由于缺少植物根系的固持作用,土壤养分淋溶、损耗严重。本研究还发现,不同植被类型中混交林群落土壤氮磷养分均显著高于光滩,主要是因为混交林冠层厚,叶面积指数较大,枯落物较多,固氮磷能力强,比单纯林更能提高土壤养分和肥力。

土壤钾的分布与土壤性质有关,包括土壤表面积、矿物学和黏土矿物的厚度等。本研究中,不同红树林恢复模式下土壤速效钾和全钾含量均高于光滩,尤其是土壤速效钾含量(图2)。一方面,不同植被恢复模式下植物凋落物的直接输入和微生物分解为土壤提供了大量的钾源;另一方面,交换态钾离子主要吸附在土壤有机质、黏土矿物交换位点和黏土矿物边缘位点上,植被恢复通过改变土壤结构和理化性质,使得黏土矿物含量增加,有助于交换态钾元素的截留和固持。相对于其他植被恢复类型,混交林模式明显增加了土壤速效钾含量,主要是与混交林下土壤结构的改变以及有机物质大量输入有关。综上所述,本研究发现,不同红树林植被恢复类型对于土壤pH、有机质以及主要养分元素具有明显的调控作用,未来在进行植被恢复的同时,应加强植被恢复后土壤理化性质和养分动态的多时空、多尺度观测,为全球变化情景下,河口湿地土壤养分平衡和生态系统健康评估提供科学依据。

4 结 论

(1)不同模式红树林恢复显著降低了土壤pH及其垂直分布特征,但增加了土壤有机质含量,植被恢复对土壤酸碱度和有机质含量具有明显的调控作用。

(2)河口湿地红树林植被恢复显著增加了表层土壤碱解氮、有效磷、全磷、速效钾和全钾等养分含量,可有效提高河口湿地土壤养分有效性。

(3)不同红树林恢复模式对土壤性质和养分动态的影响存在明显差异,桐花树—秋茄混交林的影响最显著,不仅可显著降低土壤pH,增加土壤有机质含量,还显著提高了土壤氮磷钾等养分元素含量,是河口区植被恢复的优选模式。