不同有机替代对黄土旱塬土壤碳、氮组分及冬小麦产量的影响

姜丽伟, 谢英荷,2,3, 李廷亮,2,3,4, 刘 凯, 张奇茹, 曹 静, 邵靖琳

(1.山西农业大学资源环境学院,山西 太谷 030801;2.山西农业大学农业资源与环境国家级实验教学示范中心,山西 太谷 030801;3.山西农业大学山西省土壤肥料研究生教育创新中心,山西 太谷 030801;4.黄土高原特色作物优质高效生产省部共建协同创新中心, 山西 太谷 030801)

20世纪80年代起全球化肥用量不断增加,预计2030年将达到2.21亿t。黄土旱塬是我国重要的旱作农业区,冬小麦是该区主要的粮食作物,常年种植面积53万hm以上,其产量约占全国小麦产量10%,在实际农业种植中也存在大量盲目施肥的现象。针对当前化肥不合理施用对环境造成的潜在威胁,有机肥替代部分化肥将成为我国今后肥料施用的必然趋势,其对土壤养分的影响成为近年来土壤学与植物营养学的研究热点。

国内外很多学者研究表明,合理的替代比例具有促进作物的生长、改善产量构成、增加作物产量、提高土壤养分含量的效应。张丹发现,施用有机肥替代20%化学氮肥可在稳定稻麦产量的情况下,明显地提高稻麦两季氮肥的利用率;于昕阳等通过连续3年定位试验研究表明,合理的有机无机配比可以增加冬小麦地上部氮素吸收量和氮肥利用效率;谢军红等研究发现,在黄土高原半干旱区,干旱年份以50%和37.5%牛粪商品有机肥替代氮肥水平下,玉米籽粒产量和氮肥利用效率都显著高于单施氮肥,而丰水年各替代水平处理与单施氮肥相比无显著差异,表现为稳产;谢军等研究发现,施用有机肥替代部分化学氮肥,促进了氮素的吸收及向籽粒的转运,进而提高了玉米的产量和氮肥利用率;也有研究表明,施用有机肥能够提高土壤有机碳、氮含量。

综上所述,前人的研究多集中于某一区域有机肥一种替代比例对作物产量与肥料利用率等方面,缺乏多种替代比例对土壤肥力效应等方面的比较分析,尤其是在黄土旱塬干旱贫瘠的土壤上,不同比例有机替代后对土壤中碳氮组分的系统影响缺乏研究。因此,本研究以典型黄土旱塬冬小麦种植区为试区,在当地常规施肥基础上进行不同比例的有机替代,着重对土壤中活性、缓效和惰性有机碳、氮各组分进行详细与深入研究,旨在为当地小麦的科学施肥、安全绿色持续生产提供一定的理论依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

田间试验于2019—2020年在山西省洪洞县刘家垣镇东梁村(36°22′N,111°35′E)进行,该区位于山西省西南部,属暖温带大陆性季风气候,平均海拔648 m,年均气温12.6 ℃,有效积温3 326.9 ℃,多年平均降水量493.3 mm,且年内分配不均匀,集中在7—9月,与冬小麦生育期严重错位,为典型的黄土高原旱作农业区。在试验期间(2019—2020年)生育期降水198.2 mm,夏闲期降水293.3 mm。供试土壤为石灰性褐土,表土砂粒、黏粒、粉粒含量分别为67.7%,28.7%,3.6%,质地为中壤土。播前0—20 cm土壤理化性状:容重1.21 g/cm,有机质、全氮、全磷、全钾含量分别为10.4,0.7,0.1,40.2 g/kg,硝态氮、有效磷、速效钾含量分别为16.6,7.8,238.9 mg/kg,pH为7.9。

1.2 试验设计

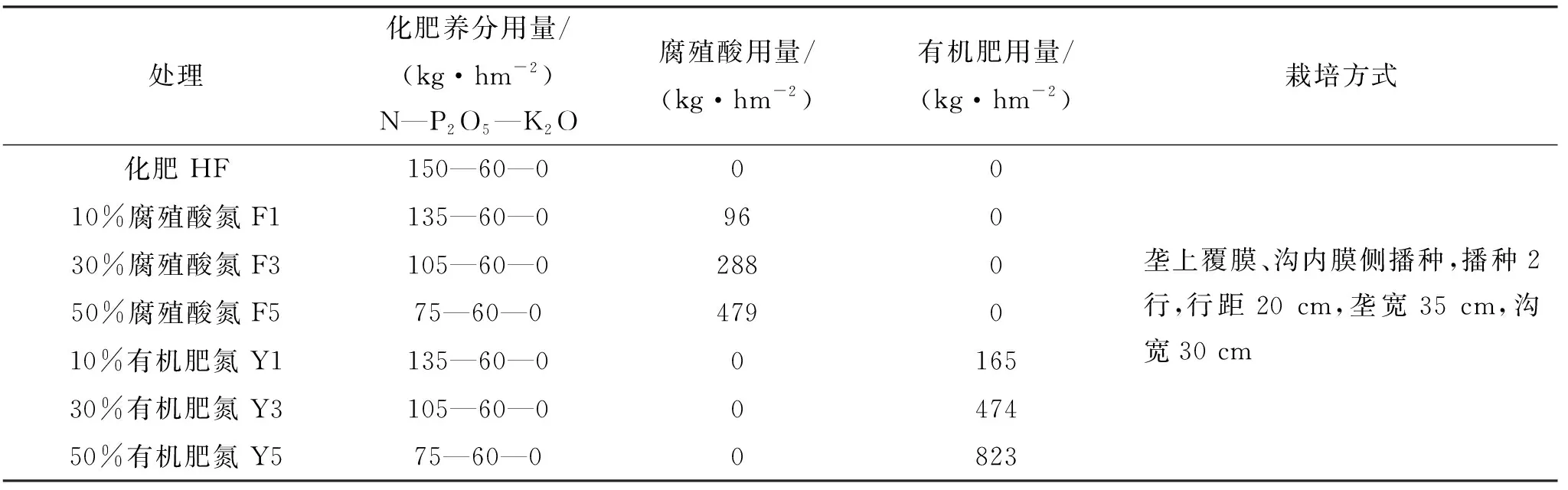

本试验在等氮量条件下进行有机无机替代,试验设置7个处理,分别为100%化肥N处理(HF)、10%腐殖酸N+90%化肥N(F1)、30%腐殖酸N+70%化肥N(F3)、50%腐殖酸N+50%化肥N(F5)、10%有机肥N+90%化肥N(Y1)、30%有机肥N+70%化肥N(Y3)、50%有机肥N+50%化肥N(Y5)。小区面积5.2 m×18.4 m,各处理重复4次,呈完全随机排列。具体试验方案见表1。供试氮肥为尿素(含N 46%),磷肥为过磷酸钙(含PO11%);有机肥为商品有机肥“地爱沃2号”,(N—P—K,9.10%—0.48%—1.24%,有机质46.00%);腐殖酸为腐殖酸水溶肥粉剂(N—P—K,15.6%—0—4.95%)所有肥料在播前均匀翻耕入土。冬小麦供试品种为“临丰3号”,播量150 kg/hm。种植方式为利用现代农机进行垄膜沟播,2019年播种时间在10月20日,收获时间在次年6月3日。冬小麦全生育期除自然降水外不灌溉,田间管理同当地农户一致。

表1 试验方案

1.3 样品采集与测定

植物样品采集:于小麦收获期,随机收获每个小区中央3 m×10 m样方小麦,单独脱粒计产;每个小区选取具有代表性的3个1 m小麦样段进行收获,调查测定穗数、穗粒数及千粒重等产量构成因素。

土壤样品采集:于小麦收获期每个小区多点取样,采集0—20 cm土层土壤,每个小区3个点,用于土壤碳、氮组分的测定。

1.4 测定项目与方法

(1)小麦产量的测定:于小麦收获期,随机收获每个小区中央3 m×10 m样方小麦,单独脱粒计产;每个小区选取具有代表性的3个1 m长度小麦样段进行收获,调查测定穗数、穗粒数及千粒重等产量构成因素。

(2)土壤重组有机碳:将25 mL 1.8 g/cm的溴化锌溶液加入到盛有过0.25 mm筛5 g土样的离心管中振荡离心3次,再用95%的乙醇振荡离心3次,蒸馏水振荡离心2次后,将盛有土样的离心管置于60 ℃下烘48 h,最后土样磨细过0.149 mm筛,用重铬酸钾容量—外加热法测定。

(3)土壤轻组有机碳:采用土壤总有机碳和重组有机碳的差值法求得。

(4)土壤颗粒有机碳、水溶性有机碳、可溶性有机碳、易氧化有机碳、微生物量有机碳分别采用5 g/L的六偏磷酸钠溶液法、蒸馏水浸提,TOC仪测定、1 mol/L KCL浸提,TOC测定、333 mmol/L KMnO浸提,分光光度计测定、氯仿熏蒸—KSO浸提,TOC仪测定其含量。

(5)土壤氮组分的测定:土壤重组有机氮、轻组有机氮、颗粒有机氮、可溶性有机氮、微生物量有机氮分别采用半微量开氏法测定、土壤总有机氮和重组有机氮的差值法求得、5 g/L (NaPO)溶液分散,半微量凯氏定氮法测定、5 mol/L的KSO浸提,TOC仪测定、氯仿熏蒸—KSO浸提,TOC仪测定。

1.5 数据处理

采用Excel 2019软件整理试验数据,SPSS 19.0软件进行单变量方差分析,采用最小显著差异法(least significant difference method,LSD)进行显著性检验(<0.05)。

2 结果与分析

2.1 不同有机替代对冬小麦产量及其构成要素的影响

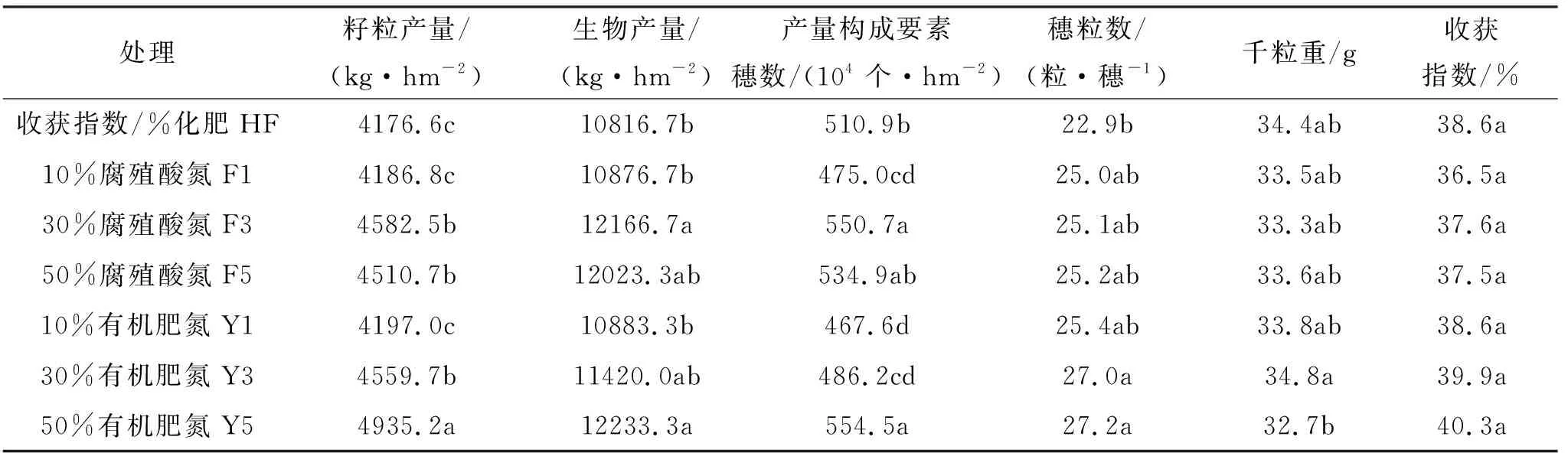

由表2可知,不同有机替代下的冬小麦籽粒产量较HF处理均有所提高,其中,Y5产量最高为4 935.2 kg/hm,显著高于其他处理7.7%~18.2%,其次是F3、F5和Y3处理,产量均在4 510.7~4 582.5 kg/hm,分别较HF显著提高9.7%,8.0%,9.2%;较F1显著提高9.5%,7.7%,8.9%;较Y1显著提高9.2%,7.5%,8.6%。而F1和Y1与HF,则无显著差异,产量均在4 176.6~4 197.0 kg/ hm。不同有机替代处理下冬小麦生物产量变化趋势与籽粒产量基本一致,F3与Y5分别较HF、F1、Y1显著提高12.5%,11.9%,11.8%与13.1%,12.5%,12.4%。说明10%的有机替代下对冬小麦增产较全量化肥并无显著作用,而30%~50%有机替代下可以达到显著增产效果。

从产量构成要素来看,F3、F5与Y5的穗数相对HF分别显著提高7.8%,4.7%,8.5%,Y5穗粒数也显著高于农户18.8%,各处理最大值达到27.22粒/穗,千粒重各处理则表现为Y3显著较Y5高出6.4%,但与其他处理无显著差异。收获指数各处理间也并无显著性差异。由此可见,F3、F5通过提高穗数来达到增产的目的;而Y1、Y3和Y5则在提高穗数的前提下穗粒数也有显著提高,且Y3与Y5替代下穗粒数提高效果最为显著。

表2 不同处理小麦产量及其产量构成要素

2.2 不同有机替代对碳组分含量的影响

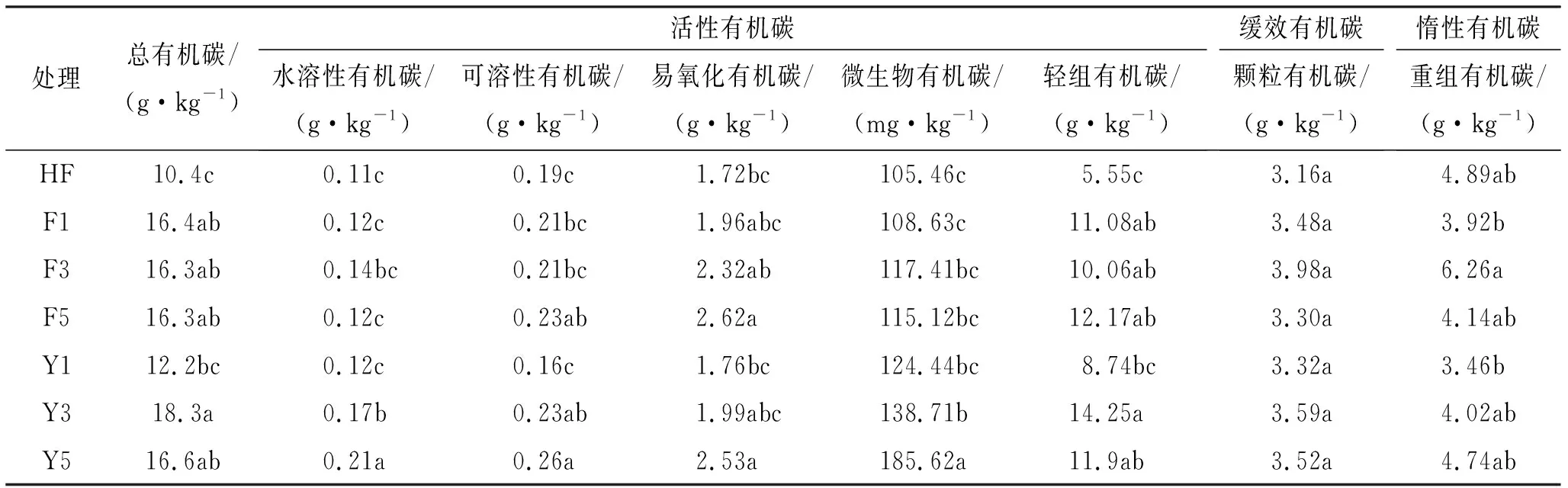

由表3可知,总有机碳含量有机替代后,除Y1外其他处理均比纯化肥处理HF显著提高56.7%~76.0%,Y3提高幅度最大。活性有机碳虽然在土壤中含量低,但运移迅速,可以直接被微生物利用,对土壤质量变化反应敏感,通常以物理、化学和生物学分类方法划分为水溶性有机碳、可溶性有机碳、轻组有机碳、微生物有机碳和易氧化有机碳。Y5与Y3水溶性有机碳含量分别较HF显著提高90.9%,54.5%。在所有处理中,Y5、Y3、F5可溶性有机碳含量较HF显著提高21.1%~36.8%。F5和Y5土壤中易氧化有机碳含量较HF显著高出52.3%,47.1%。

微生物量碳是比土壤有机碳更敏感的肥力指标,可用来指示土壤肥力的动态变化和反映土壤质量状况。Y5与Y3处理较HF与F1分别显著提高了21.7%~68.0%,且Y5提高幅度最大为68%与64.2%。除Y1外,其余各处理轻组有机碳含量较HF均显著提高了81.3%~156.8%,Y3提高幅度达到了156.8%,F1、F3、F5和Y5分别较HF显著提高99.6%,81.3%,119.3%和114.4%。

有机替代处理下颗粒有机碳均较HF有所提高,含量为3.30~3.98 g/kg,但其处理间无显著差异。F3处理重组有机碳含量显著高于F1与Y1,其他各处理间并无显著性差异。

由此可见,在10%~50%有机替代条件下,可有效提高土壤总有机碳含量,同时,对活性有机碳含量的提高也有促进作用,30%~50%有机替代效果更为显著。而各有机替代处理对颗粒有机碳含量和重组有机碳并无显著影响。

表3 不同有机替代耕层土壤有机碳组分含量

2.3 不同有机替代对氮组分含量的影响

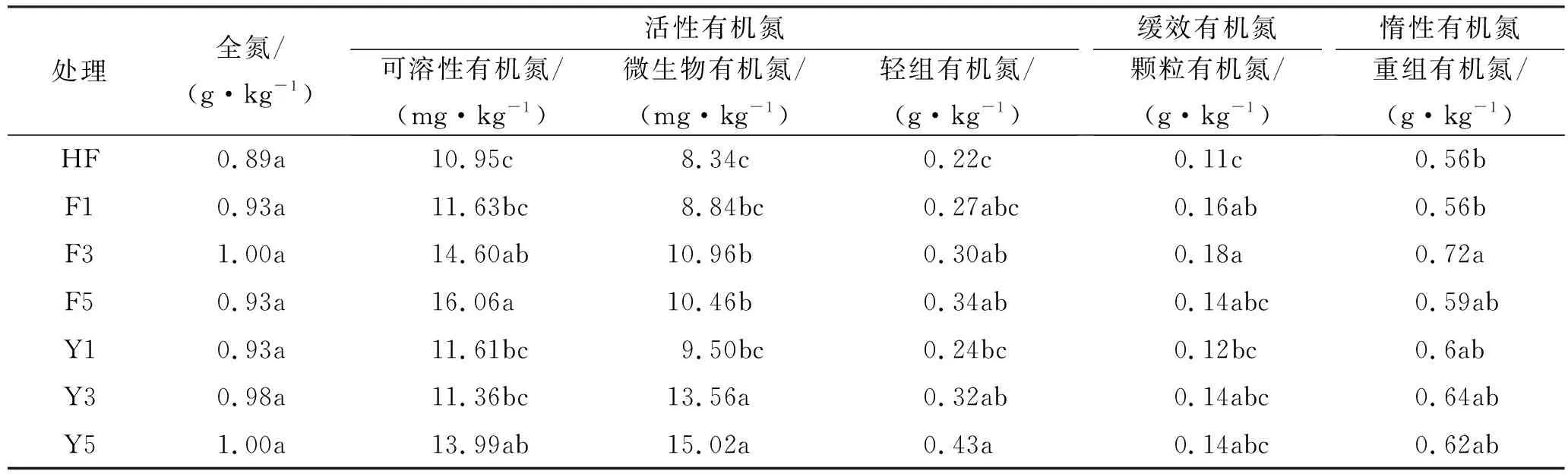

土壤活性有机氮在几周或几个月内可以迅速转化,从而直接被植物、动物和微生物利用,主要包括可溶性有机氮、轻组有机氮和微生物机氮。由表4可知,F5可溶性有机氮含量显著高于除F3、Y5外的其他各处理,比HF高46.7%,比F1、Y1、Y3分别提高38.1%,38.3%,41.4%;F3、Y5显著高于化肥处理33.3%,27.8%,但与其他处理间差异不显著。微生物有机氮表现为,Y3与Y5处理含量最高,分别较其他各处理显著提高了63.6%~105.4%,分别比HF显著提高79.8%,105.4%;F3、F5分别较HF有显著提高25.6%,17.6%。轻组有机氮含量Y5分别较HF与Y1显著提高95.5%,79.2%,其余各处理间无差异性显著。

有机替代处理F3与F1土壤颗粒有机氮含量分别较HF与Y1显著高出63.6%,50%和45.5%,33.3%。重组有机氮含量只有F3较HF与F1显著提高28.6%,其他处理均差异不显著。不同有机替代处理后,土壤全氮含量并无明显差异,说明等氮量的有机替代对土壤全氮没有明显影响。

综上,30%~50%的有机替代对可溶性有机氮、微生物有机氮和轻组有机氮的提高均有促进作用,F3对颗粒有机氮和重组有机氮的提高影响效果明显,而其他各处理对二者影响并无明显效果。

表4 不同有机替代耕层土壤有机氮组分含量

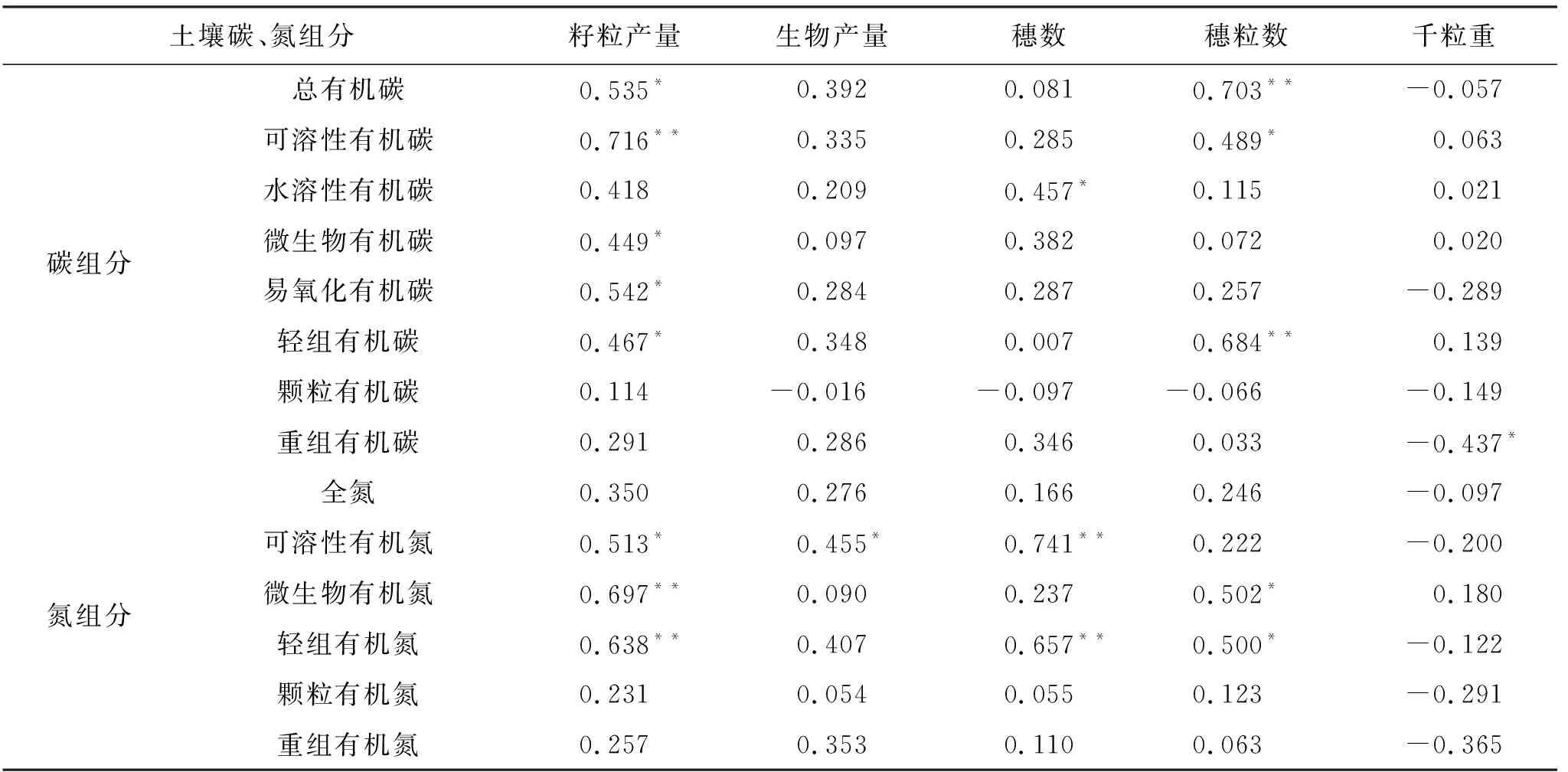

2.4 土壤碳氮组分与小麦产量及产量构成因素间的相关分析

由表5可知,各碳、氮组分对籽粒产量的影响均为正相关关系。其中,水溶性有机碳、微生物有机氮和轻组有机氮均与冬小麦籽粒产量呈极显著正相关;总有机碳、微生物有机碳、易氧化有机碳、轻组有机碳和可溶性有机氮与冬小麦籽粒产量呈显著正相关。总有机碳和轻组有机碳与穗粒数呈极显著正相关,水溶性有机碳微生物有机氮、轻组有机氮均与穗粒数呈显著正相关;可溶性有机氮和轻组有机氮与穗数呈极显著正相关,可溶性有机碳与穗数呈显著正相关。重组有机碳与千粒重呈显著负相关。

总有机碳与活性有机碳、氮组分对冬小麦产量提高有促进效果,土壤全氮含量对冬小麦的产量影响并不明显。

不同的碳、氮组分通过促进不同的产量构成要素来达到增产的效果,且总有机碳、水溶性有机碳、轻组有机碳和微生物氮通过促进穗粒数的增加达到增产效果;可溶性有机碳、氮则通过提高穗数促进小麦增产;轻组有机氮对二者均有显著影响。

表5 土壤碳、氮组分与小麦产量及产量构成因素间相关分析(N=21)

3 讨 论

3.1 不同有机替代下冬小麦产量

本研究表明,进行有机替代的处理籽粒产量均较全量化肥处理有不同程度提高,F3、F5、Y3和Y5分别较HF显著增产9.7%,8.0%,9.2%,18.2%;其中,Y5产量最高为4 935.17 kg/hm,较其他处理显著增产8.2%~18.2%。原因为作物的产量与土壤养分的供应过程密切相关。化肥肥效快,能及时补充小麦生长发育所需的养分,有机肥作为作物的储备养分库营养元素丰富,但不能满足作物生长前期的养分需求,而有机无机合理配施可以改善土壤性质,提高土壤肥力,协调肥料和土壤养分的供应强度,满足作物整个生育期的养分需求,从而促进作物生长。适宜比例的有机无机肥替代有助于增加小麦花前有效分蘖数,延长冬小麦灌浆进程,使小麦在整个生育期具有较强的光合能力,增加成穗数、穗粒数和千粒重,进而获得较高的籽粒产量,与前人研究结果一致。

3.2 不同有机替代下土壤碳组分含量

前人研究表明,有机肥施用能显著增加土壤有机碳及活性有机碳的含量,本试验结果表明,进行有机替代后耕层土壤可溶、水溶、易氧化、微生物、轻组和颗粒有机碳组分含量均有不同程度的增加。可溶性有机碳表现为F5与Y3含量均为0.23 g/kg,Y5含量最高为0.26 g/kg;易氧化有机碳F5与Y5显著高于其他处理;水溶性有机碳、微生物有机碳和轻组有机碳均表现为,Y5分别显著高于其他处理23.5%~90.9%,34.9%~102.3%和7.2%~68%;而颗粒有机碳与重组有机碳含量变化较HF均并不明显。原因为施用有机肥带来的有机碳源可以在土壤微生物的分解代谢和有机质腐解下释放出更多的活性有机碳。岳会锦等研究表明,20%与40%的有机肥替代化肥处理下,土壤有机碳含量较全量化肥显著提高11.4%,15.3%;余高等研究表明,50%有机氮替代化肥氮处理下,可提高土壤中有机碳、可溶性有机碳和易氧化有机碳含量,同时经济效益也达到最优效果;徐明岗等在70%有机氮长期替代下研究结果得出,有机肥可直接增加土壤微生物可以利用的有机碳源,促进微生物生长,激发其活性,降低土壤有机质的氧化稳定性,从而增加土壤易氧化有机碳含量;练成燕等研究表明,有机替代有助于提高土壤微生物量,微生物的死亡裂解可以提高土壤可溶性有机碳,均与本研究结果一致。

3.3 不同有机替代下土壤氮组分含量

土壤有机氮库是土壤氮库的主要存在形式,约占土壤氮库的85%,是土壤氮素的主体和作物必需氮素的主要来源。可溶性有机氮、轻组有机氮以及微生物量氮是土壤活性氮库的重要组成成分。

本研究与Yang等研究结果一致,土壤全氮在各处理间差异不显著,但是随有机替代比例的提升呈增加趋势。活性有机氮组分有机替代均较HF有所提高,其中,F5可溶性有机氮含量显著高于除F3、Y5外其他各处理38.1%~51.6%,是由于有机肥自身含有较多的可溶性有机氮,在促进作物生长的同时返还到土壤的残留物增多。此外,进行有机替代后土壤微生物活性提高,从而可以降解更多的氮素。陈洁等通过20年的长期定位试验研究结果也表明,有机替代处理可溶性有机氮含量较全量化肥处理平均增加20%。

刘益仁等研究表明,20%~30%猪粪替代化肥处理下,小麦收获期土壤中微生物氮含量显著高于全量化肥,与本试验结果一致,收获期土壤中微生物有机氮表现为Y3与Y5含量最高,显著高于其他处理,较其他处理分别显著高出66.1%~116.1%;其原因为施肥直接增加根系生物量及根系分泌物,促进了微生物的生长,有机肥不但增加了土壤养分,直接为微生物提供了充足的碳源,还通过同化作用将较多的氮素转移到微生物体内被暂时固定,减少了氮素的损失。

宋震震等研究表明,50%有机替代处理下土壤中轻组有机氮含量较不替代处理显著提高29.6%,本试验结果也表明,有机替代可提高土壤中轻组有机氮含量,且Y5效果最好,分别较HF与Y1显著提高95.5%,79.2%。颗粒有机氮组分表现为F5与F3分别较其他处理显著高出9.9%~86.5%,12.5%~80%,与前人研究结果一致。

重组有机氮稳定性强、不易被分解、难被作物吸收利用。本试验结果表明,进行10%~50%的有机替代对土壤中重组有机氮组分含量并无显著影响,虽然有机替代处理时,有机物料直接投入,会造成重组有机氮含量的升高,但其有机物料投入后促进微生物大量繁殖对重组有机氮进行分解矿化,导致其与全量化肥处理无显著性差异。

3.4 碳、氮组分与小麦产量相关性

土壤有机碳、氮对作物产量等方面具有重要影响作用,有机物料的投入可直接提高土壤活性有机碳含量。水溶性有机碳、易氧化有机碳和轻组有机碳不仅为作物生长提供所需的养分,又为微生物代谢供给大量碳源,其含量直接影响土壤养分的有效性。有机碳经微生物分解矿化后直接被作物吸收利用,同时,促进植物的根系发育,增加对土壤养分的吸收利用,从而达到增产效果。进行有机替代后,在作物生长发育所需速效氮前期由化肥提供,后期则由有机肥矿化分解提供,保证作物整个生育期的养分供应,其中,活性有机氮的作用尤为重要。张莉等连续3年进行玉米秸秆还田后,0—40 cm土壤中有机碳、可溶性有机碳均与小麦产量呈极显著正相关;王利民等研究表明,茶叶产量与总有机碳、微生物有机碳存在密切的直线相关关系。本试验也表明,有机替代可较全量化肥处理显著提高土壤中活性有机碳、氮组分(表3和表4),进行相关分析后可知,总有机碳及部分活性有机碳组分和活性有机氮组分与冬小麦籽粒产量呈显著正相关,其中,水溶性有机碳与冬小麦籽粒产量呈极显著正相关。从产量构成来看,可溶性有机氮与穗数呈显著正相关;微生物氮则与穗粒数呈显著正相关;轻组有机氮对穗粒数与穗数呈极显著正相关,此结果与胡乃娟等研究结果一致。

4 结 论

综上所述,在黄土旱塬冬小麦种植区进行30%~50%的有机肥和腐殖酸替代化肥后,不但有显著的增产效果,而且对土壤中水溶性有机碳、可溶性有机碳、轻组有机碳、微生物有机碳和氮等组分的含量均有显著促进提升作用,且微生物有机氮、轻组有机氮、可溶性有机碳对小麦产量提高具有重要促进作用。其中,50%有机肥替代处理增产和培肥地力的效果更显著,适宜在当地推广应用。