减氮配施缓释氮肥对棉田土壤酶活性和氮素吸收利用的影响

邱 悦, 杨晓燕, 李天胜, 李文瑞玉, 王唯举, 王海江

(1.石河子大学农学院,绿洲生态农业兵团重点实验室,新疆 石河子 832000;2.太尔(广东)有限公司,广东 肇庆 856105)

新疆是我国最大产棉区,2020年新疆棉花种植面积达到25 019.3 km,占全国种植面积的78.9%;产量占国内总产量比重的87.3%。目前,新疆棉区实际生产中普遍存在过量施氮问题,增加农民生产成本的同时,还会导致氮肥利用率下降,氮肥残留污染环境。因此,迫切需要找到一种环境友好的策略来减少氮肥的施用,提高肥料利用效率,降低对土壤环境的危害。

缓释氮肥是一种肥效释放期较长、养分不易损失的新型化学肥料,施入土壤中可被微生物吸收和降解,增加养分有效性,使土壤养分释放与植物需求相同步,不易对土壤环境造成危害。前人研究发现,施用缓释氮肥可延迟氮肥的释放时间,提高土壤持水能力、硝化作用和氮吸附,增加作物氮素回收率,还能减少NO和CH的排放、氨挥发以及氮素的淋溶损失,施用缓释氮肥成为了节省肥料消耗的新趋势,是环境友好的氮肥施用方法。已有研究发现,速效氮肥和缓释氮肥的适宜组合可以克服单一肥料来源的缺点,使作物获得更高产量,提高养分利用效率和土壤肥力。李玉浩等通过水稻盆栽试验发现,缓控释氮肥与尿素配施可以促进土壤中微生物繁殖,增加土壤中无机氮含量,从而提高氮肥利用率及水稻产量。缓释氮肥与尿素配施还可以增加土壤脲酶、蔗糖酶和过氧化氢酶活性,提高土壤中铵硝态氮含量,降低作物生育后期的氮素淋溶及损失。与此同时,有研究发现,减氮20%的情况下将缓释氮肥与尿素混合施用可获得与常规施氮大致相同的产量和氮肥利用率;减氮15%将缓释氮肥与速效氮肥3∶7配施可增加土壤全氮、速效氮含量,不会使水稻吸氮量减少,可以保证水稻的稳产。

综上所述,减氮配施缓释氮肥对作物产量、氮肥利用率、土壤理化性质及无机氮含量的研究已有报道,但针对新疆棉区,减氮配施缓释氮肥对滴灌棉田土壤理化性质、酶活性及氮素吸收利用的相关研究较少。因此,本研究以新疆棉花为研究对象,对比分析减氮、配施不同比例缓释氮肥对土壤理化性质、酶活性、氮肥利用率及棉花产量的影响,以期为新型缓释氮肥的推广应用、棉花的合理施氮提供技术支撑和理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2020年9—12月和2021年3—7月在石河子大学农学院试验站(44°59′08″N,86°82′21″E)进行2年重复盆栽试验;供试棉花品种为“新陆早64号”;供试土壤取自于新疆石河子大学试验站连作棉田0—30 cm耕层土壤,土壤类型为灰漠土,质地为壤土。耕层土壤pH为7.76,电导率() 205 μS/cm,有机质、全氮含量分别为14.73,0.73 g/kg,速效磷、速效钾、碱解氮含量分别为17.00,246.83,36.75 mg/kg。供试肥料为普通尿素(含N 46%)、重过磷酸钙(含PO46%)、硫酸钾(含KO 50%)、缓释氮肥为液态脲甲醛缓释氮肥(广东太尔公司研制生产)。试验在光照培养箱内进行,依据棉花生长发育所需最适温度、光特性,设定光照处理16 h,光照强度为13 000~15 000 lx、温度30 ℃;暗处理8 h、温度23 ℃。取22.5 kg风干土壤(过2 mm筛)装入塑料盆(直径27.5 cm,高31 cm)中,选饱满无破损的包衣棉花种子播种在土壤均匀混合的塑料盆中,播种量为每盆播种15粒,3片真叶时定苗,每盆留3株,装土后土层高度约为26 cm,容重为1.46 g/cm。

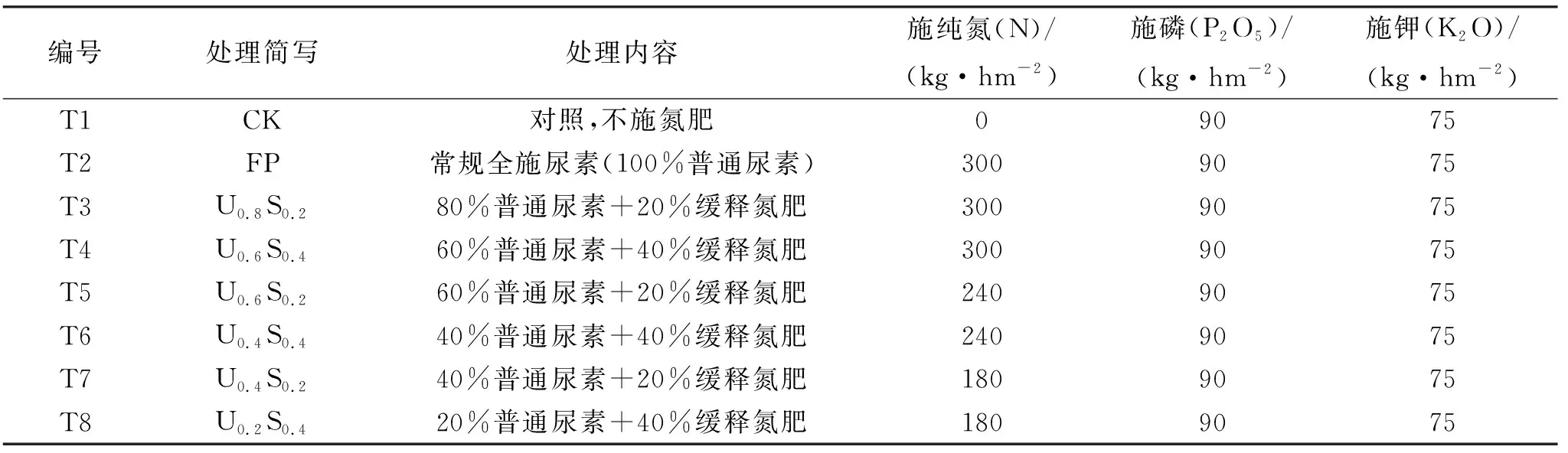

1.2 试验设计

试验根据施氮梯度和配施比例的不同,共设置8个处理,氮肥采用普通尿素(U)和缓释氮肥(S),T1为CK对照不施氮肥处理,T2为FP常规全施尿素,采用当地大田施纯氮量为300 kg/hm,T3处理按照总施氮量的80%施用尿素,20%施用液态脲甲醛缓释氮肥,其他各处理见表1,每个处理6次重复,共48盆。本试验所有处理磷、钾肥用量均相同,磷钾肥与土混匀后装入盆中,作为基肥在播种前一次性施入。氮肥施用方式与大田保持一致,其中普通尿素20%基施,其余按照棉花生育期需肥规律随水施入;液态脲甲醛缓释氮肥由于其缓释期较长,在全生育时期分3次施入,按照蕾期30%、初花期40%、盛花期30%随水追施。棉花培养期间定期浇水,使土壤含水量保持在田间持水量的65%~80%,棉花出苗后15天采用滴灌方式进行灌水以防止土壤板结。

表1 试验处理和施肥量

1.3 测定方法

土壤采样时期分别在棉花苗期(出苗后30天)、蕾期(出苗后60天)、花期(出苗后90天)、铃期(出苗后120天)、吐絮期(出苗后150天)用土钻取0—20 cm土壤样品作为供试土样。本试验每个生育时期随机挑选3盆进行采样,共3次重复。所取土壤分为2部分:一部分鲜土立即放入冰箱4 ℃保存,测定土壤酶活性及无机氮含量;另一部分晾干磨细后过筛,自然风干常温保存,用于测定土壤理化性质。

土壤理化性质测定方法:土壤含水量采用105 ℃烘干法测定;土壤pH采用电位法(水∶土=2.5∶1),用pH计(pB—10,Satorius AG,德国)测定;土壤电导率()采用水土比按照5∶1混合,用电导率仪(DDSJ—308A,上海精密科学仪器公司)测定;土壤全氮采用半微量凯氏定氮法测定。

土壤酶活性测定方法:土壤脲酶、蔗糖酶、过氧化氢酶和碱性磷酸酶活性分别采用苯酚—次氯酸钠比色法、3,5—二硝基水杨酸比色法、高锰酸钾滴定法和磷酸苯二钠比色法测定。

土壤无机氮含量测定方法:土壤硝态氮含量和土壤铵态氮含量采用0.5 mol/L KCl浸提,采用连续流动分析仪(Auto Analyzer—III,德国)测定。

棉花产量测定方法:在棉花吐絮期每盆随机选取1株,6次重复共计6株,计算棉花产量及构成因子。

棉花植株氮素含量测定方法:在棉花吐絮期,每个处理选取代表性植株3株,105 ℃下杀青30 min,80 ℃下烘干至恒重,测定干物质量后进行粉碎,采用半微量凯氏定氮法测定植株氮素含量。氮肥利用率参照Moll等的计算方法。

氮肥利用率(NRE,%)=(施氮处理氮积累量-不施氮处理氮积累量)/施氮量×100%

1.4 数据的统计分析

采用Excel 2015软件进行数据处理和Origin 2018软件进行制图;使用SPSS 19.0软件进行双因素方差统计分析(two—way ANOVA)及相关性分析,采用Duncan法进行差异显著分析(<0.05),主成分分析(PCA)在Origin 2018软件中进行。

2 结果与分析

2.1 减氮配施缓释氮肥对土壤理化性质的影响

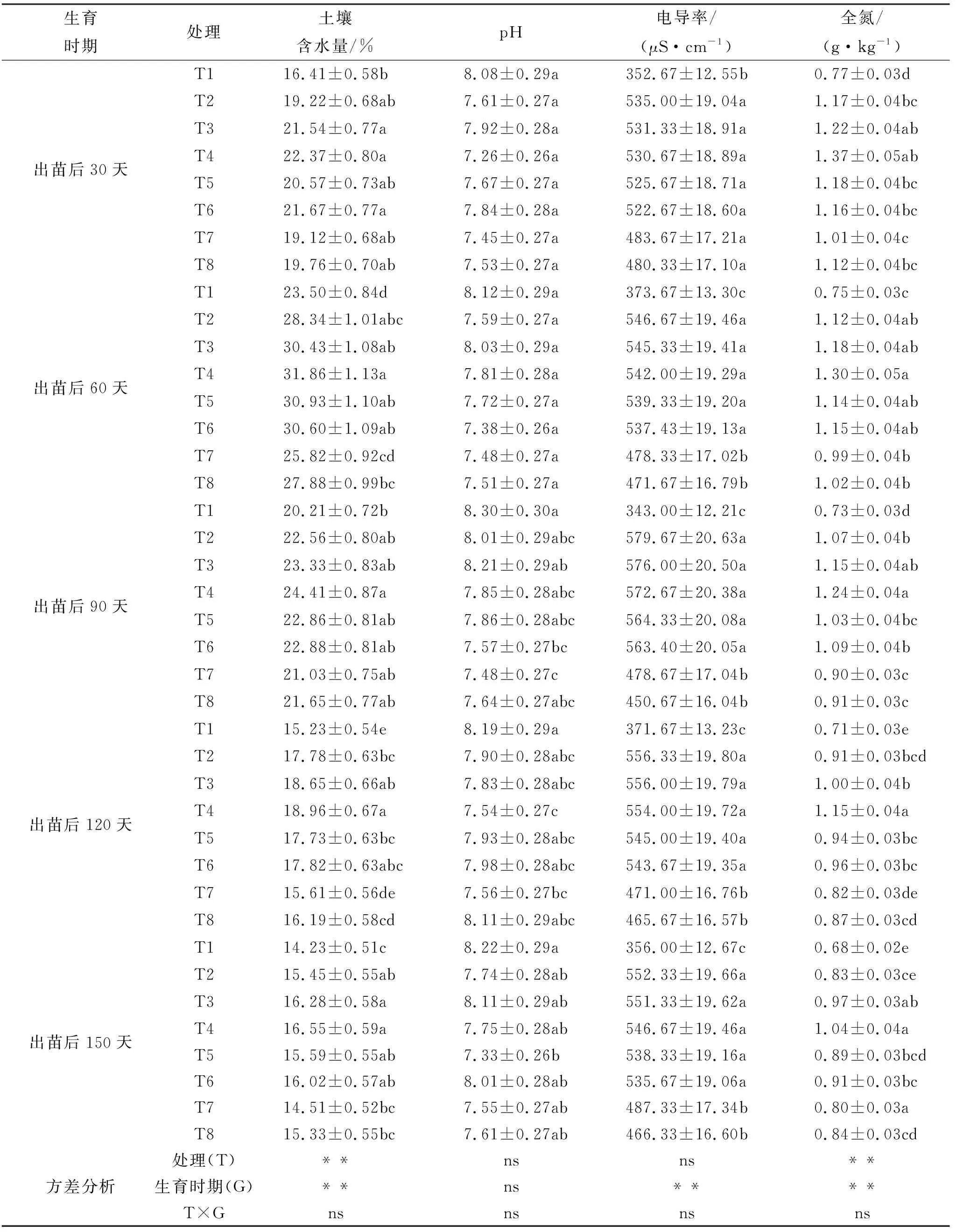

由表2可知,减氮配施缓释氮肥在不同生育期,各处理土壤含水量随着生育时期的延长呈现先升高后下降的趋势,且在棉花出苗后60天达到最大,与不施氮肥T1相比,不同缓释氮肥与尿素配施处理明显增加了土壤含水量,且随着缓释氮肥配施比例的增加而增大。土壤全氮含量随棉花生育时期的推进呈现逐渐下降的趋势,在棉花出苗后30天达到最大,棉花出苗后90天不减氮T3和T4处理的土壤全氮含量比常规全施尿素T2高7.41%~13.99%;减氮20%的T5、T6处理间无明显差异,分别为1.03,1.09 g/kg;减氮40%条件下的T7、T8处理间差异不显著。土壤pH、电导率随着棉花生育时期变化趋势不明显,棉花各生育时期土壤pH随缓释氮肥配施比例的增加未呈现明显的规律性变化,但均以不施氮肥T1处理最高;各生育时期土壤电导率随着施氮水平的增加而逐渐升高,同一施氮水平下,呈现出随着缓释氮肥配施比例的增加而逐渐降低的趋势,其中不施氮肥T1处理的土壤电导率最小,不减氮(T2、T3、T4)处理及减氮20%(T5、T6)处理间无显著差异;在棉花出苗后60~150天,不减氮(T2、T3、T4)处理及减氮20%(T5、T6)处理土壤电导率显著高于减氮40%(T7、T8)处理。

表2 减氮配施缓释氮肥对土壤理化性质的影响

2.2 减氮配施缓释氮肥对土壤酶活性的影响

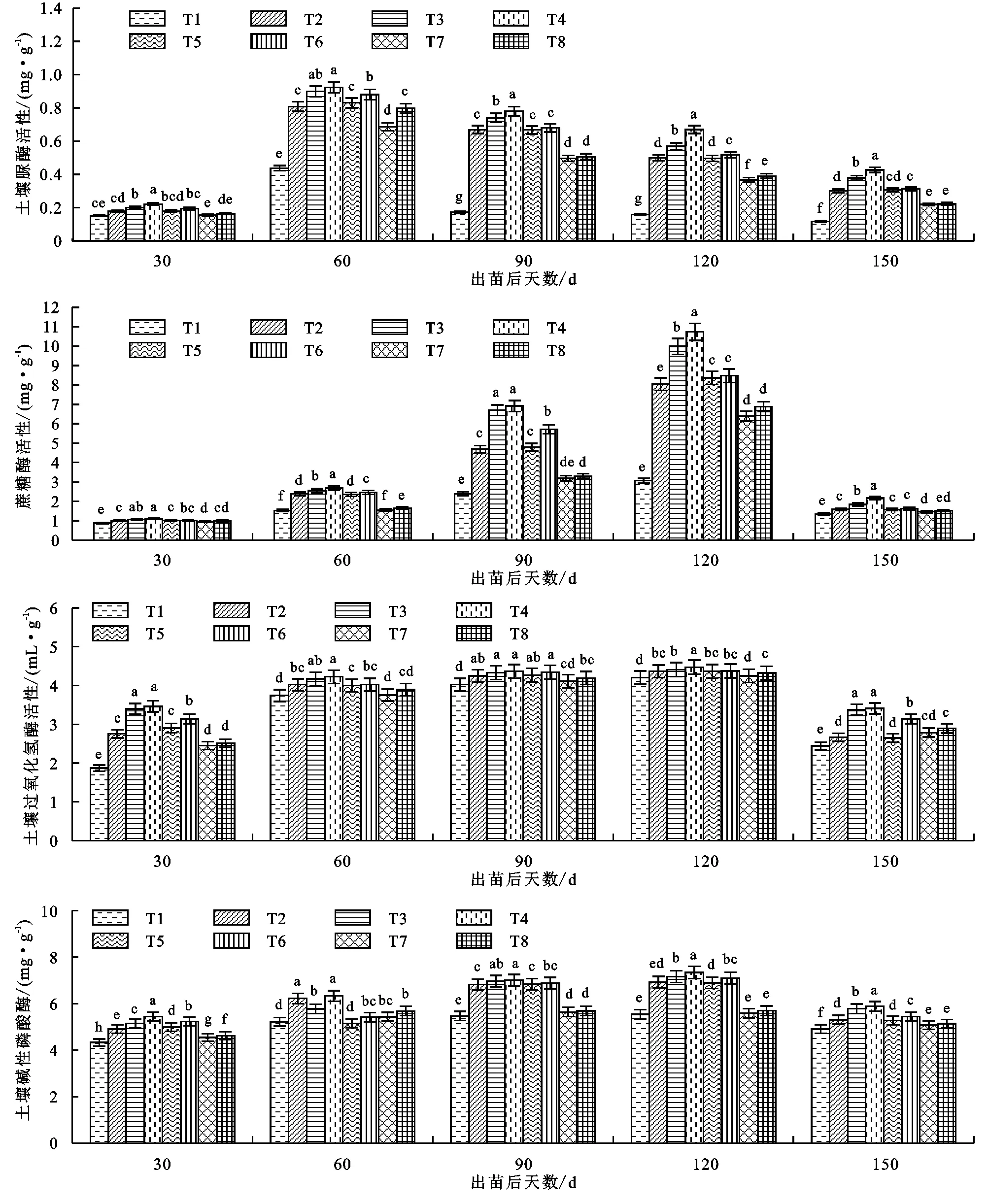

由图1可知,土壤脲酶活性、蔗糖酶活性、过氧化氢酶活性、碱性磷酸酶活性在棉花各生育期均呈现先升高后降低的变化规律,土壤脲酶活性在棉花出苗后60天达到最大;土壤蔗糖酶活性、过氧化氢酶活性、碱性磷酸酶活性均在棉花出苗后120天达到最大。土壤酶活性均随着施氮水平的升高而增加,不减氮(T2、T3、T4)处理下土壤酶活性显著高于减氮20%(T5、T6)与减氮40%(T7、T8)处理;减氮20%处理显著高于减氮40%处理。棉花出苗后60天土壤脲酶活性以不减氮下的T4处理为最高,达到0.78 mg/g,减氮20%的T5、T6处理间无明显差异,分别为0.67,0.68 mg/g;减氮40%条件下的T7、T8处理间差异不显著,同一施氮水平下,各生育期土壤脲酶活性均随着缓释氮肥比例的增加而增加。棉花出苗后120天土壤蔗糖酶活性和过氧化氢酶活性、碱性磷酸酶活性均以不减氮的T4处理为最高,分别为10.97 mg/g、4.47 mL/g和7.3 mg/g;减氮20%的T5、T6处理间无明显差异;减氮40%条件下的T7、T8处理间差异不显著。各生育时期对土壤蔗糖酶活性的提高幅度略有不同,总体上减氮配施缓释氮肥对土壤过氧化氢酶活性、碱性磷酸酶活性的影响较小,不施氮肥T1处理的各土壤酶活性在棉花全生育期均处于较低水平。

2.3 减氮配施缓释氮肥对土壤无机氮含量的影响

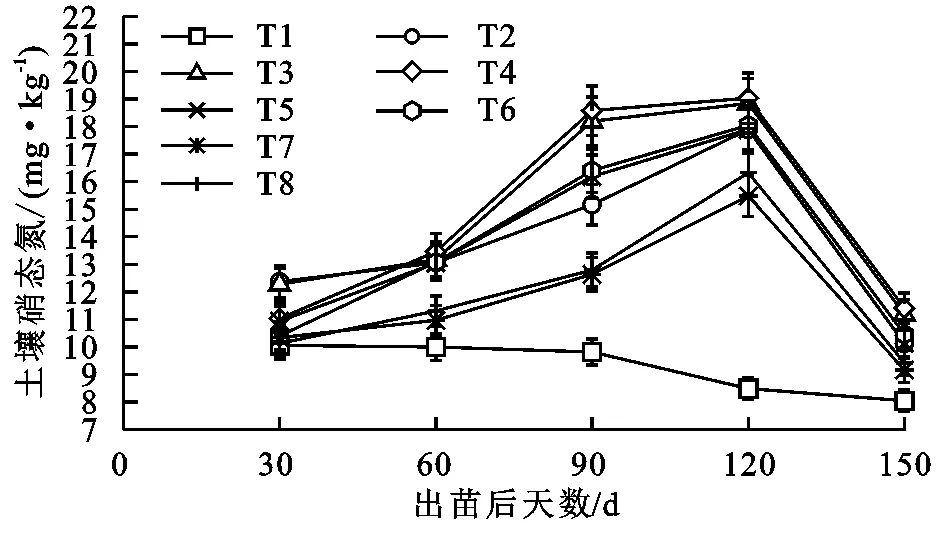

2.3.1 土壤硝态氮 由图2可知,土壤硝态氮含量随着棉花生育时期的推进,各施肥处理总体上呈现出先上升后下降的变化趋势。土壤硝态氮含量随着施氮水平及尿素占比的升高而增加,表现为不减氮处理(T2、T3、T4)下土壤硝态氮含量显著高于减氮20%(T5、T6)与减氮40%(T7、T8)处理;减氮20%处理土壤硝态氮含量显著高于减氮40%处理。棉花出苗后30天,不减氮下T2和T3处理的土壤硝态氮含量显著高于T4处理(尿素占比60%);减氮20%下T5处理(尿素占比60%)较T6处理(尿素占比40%)高4.87%;减氮40%的T8处理土壤硝态氮含量高于T7处理。棉花出苗后90天不减氮T4处理的土壤硝态氮含量达到最高,比T2和T3高出18.38%和2.07%;减氮20%条件下,T5、T6处理无明显差异,分别为16.18,16.40 mg/kg;减氮40%条件下的T7、T8处理间差异不显著。

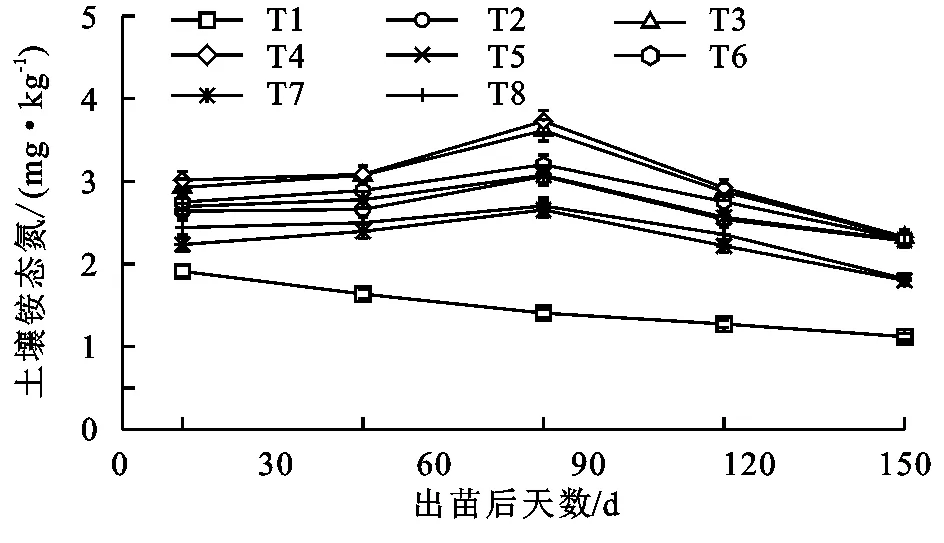

2.3.2 土壤铵态氮 由图3可知,各施氮处理的土壤铵态氮含量随着棉花生育时期的推进呈现先升高后降低的变化趋势。土壤铵态氮含量随着施氮水平的升高而增加,施氮处理的土壤铵态氮含量均高于不施氮肥(T1)处理,各生育时期不减氮(T2、T3、T4)处理与减氮20%(T5、T6)处理下的土壤铵态氮含量无显著差异,但均显著高于减氮40%(T7、T8)处理。在同一施氮水平下,土壤铵态氮含量随着缓释氮肥配施比例的增加而增大,棉花出苗后90天的土壤铵态氮含量达到最大,其中以不减氮T4处理的土壤铵态氮含量最高,为3.73 mg/kg;减氮20%下T5与T6处理间无显著差异,但配施缓释氮肥比例较高的T6处理较T5处理高4.00%;减氮40%下T7与T8处理间土壤铵态氮含量无显著差异。

2.4 减氮配施缓释氮肥对氮肥利用率及棉花产量的影响

缓释氮肥与尿素不同配施比例处理对氮肥利用率及棉花产量均有显著影响,缓释氮肥的施用明显提高了氮肥利用率(图4)及棉花产量(表3)。氮肥利用率随着施氮量的减少而提高,不减氮的T3、T4处理与减氮20%处理无显著差异,减氮20%(T5、T6)处理下的氮肥利用率达到最大,分别为62.09%和62.44%,显著高于减氮40%(T7、T8)处理与常规全施尿素(T2)处理。减氮40%下T8(缓释氮肥占比40%)处理的氮肥利用率较T7(缓释氮肥占比20%)处理高7.84%,这可能是由于T7处理配施的缓释氮肥比例较小导致。T3、T4处理及减氮20%(T5、T6)处理下的氮肥利用率均高于常规全施尿素(T2)处理,减氮配施缓释氮肥可有效提高氮肥利用率。

缓释氮肥对棉花产量及其构成因素有显著影响,表现为不减氮T3、T4处理的皮棉产量、籽棉产量、衣分显著高于减氮20%(T5、T6)处理,减氮20%下T5处理的皮棉、籽棉产量显著高于减氮40%(T7、T8)处理,且不减氮T3、T4处理的皮棉产量、籽棉产量、衣分显著高于常规全施尿素(T2)处理,配施缓释氮肥比例较高的T4(缓释氮肥占比40%)处理的棉花结铃数、铃重、籽棉产量、皮棉产量、衣分较T3(缓释氮肥占比20%)处理高5.56%,3.18%,0.98%,5.31%,4.43%;减氮20%下T5与T6处理间无显著差异,其中缓释氮肥配施比例少的T5(缓释氮肥占比20%)与不减氮下常规全施尿素T2处理间无显著差异;减氮40%下T7处理与T8处理间无显著差异,但T8(缓释氮肥占比40%)处理的棉花结铃数、铃重、籽棉产量、皮棉产量较T7(缓释氮肥占比20%)处理分别高6.67%,0.92%,1.71%,0.41%。

2.5 棉花产量构成因子、氮肥利用率与土壤指标的主成分分析

棉花产量构成因子、氮肥利用率与土壤指标的主成分分析(图5)表明,第1主成分所解释比例为77.1%,其中贡献率较高的指标是土壤硝态氮和土壤脲酶活性;第2主成分解释比例为12.1%,贡献较高的是土壤pH和棉花衣分,T3、T4、T5与T6处理具有较高得分。土壤理化性质中土壤含水量、全氮含量及土壤酶活性、无机氮含量与氮肥利用率及棉花产量夹角很小、相关性强。各处理间不减氮(T2、T3、T4)处理与减氮20%(T5、T6)处理的土壤理化性质、酶活性、无机氮含量、氮肥利用率及产量均较高,显著高于减氮40%处理及不施氮T1处理,而土壤pH与棉花衣分较低;与不减氮(T2、T3、T4)处理相比,减氮20%(T5、T6)处理皮棉与籽棉产量较低,但氮肥利用率较高,土壤硝态氮含量相似,其中T2处理与T5处理棉花产量构成因子及土壤指标含量的投影点相近,没有明显差异。

注:同组数据图柱上方不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05);土壤脲酶活性以24 h后1 g风干土壤中NH3—N的质量表示(mg/g);土壤蔗糖酶活性以24 h后1 g风干土生成葡萄糖的质量表示(mg/g);土壤过氧化氢酶活性以20min后1 g风干土壤消耗的0.1 mol/L KMnO4的体积数表示(mL/g);土壤酸性磷酸酶活性以24 h后1 g风干土中酚的质量表示(mg/g)。

图2 减氮配施缓释氮肥对土壤硝态氮含量的影响

图3 减氮配施缓释氮肥对土壤铵态氮含量的影响

3 讨 论

土壤酶活性可反映土壤中微生物运动活性以及营养物质的转化情况,可以作为衡量土壤养分状况和生产力的指标,氮肥施入土壤中可通过改变土壤酶活性来影响土壤氮的保持能力和氮肥利用率。土壤脲酶活性在一定程度上反映了土壤的供氮能力,本研究表明,在棉花各生育时期不减氮配施缓释氮肥处理土壤脲酶活性较高,其原因可能是缓释氮肥的配施能够使氮素持续供应,增加了土壤中根系分泌物质的数量,提高了土壤微生物的活性,对土壤脲酶合成起到间接的促进作用,从而增加了土壤脲酶活性。也有研究发现,NH挥发是氮肥在脲酶作用下水解的产物,NH挥发的可能性随着脲酶活性的增高而增大,因而,抑制脲酶活性是提高氮素利用率的一种途径。

图4 减氮配施缓释氮肥对棉花氮肥利用率的影响

表3 减氮配施缓释氮肥对滴灌棉花产量及其构成因素的影响

注:SWC、pH、EC、TN、SUA、SIA、SCA、APEA、SNN、SAN、NUE、BBP、BW、LY、SCY、LP分别为土壤含水量、土壤pH、土壤电导率、土壤全氮、土壤脲酶活性、土壤蔗糖酶活性、土壤过氧化氢酶活性、土壤碱性磷酸酶活性、土壤硝态氮含量、土壤铵态氮含量、氮肥利用率、单株结铃数、单铃重、单株皮棉产量、单株籽棉产量、衣分。

本研究中,减氮20%配施缓释氮肥的处理中,T5与T6处理土壤脲酶活性显著低于不减氮处理(T2、T3、T4),较T4处理分别减少了19.50%和15.84%,说明减氮20%配施缓释氮肥抑制了脲酶活性的增加,能够间接减少氮素的损失及NH挥发,这与前人研究结果一致。本研究中配施缓释氮肥对土壤蔗糖酶活性、过氧化氢酶活性、碱性磷酸酶活性均有促进作用,不减氮配施40%缓释氮肥(T4)处理的土壤蔗糖酶活性、过氧化氢酶活性和碱性磷酸酶活性均达到最高,较常规全施尿素(T2)分别提高了32.24%,2.71%和2.72%,减氮20%处理的各生育时期土壤蔗糖酶活性、过氧化氢酶活性和碱性磷酸酶活性与常规全施尿素(T2)无显著差异,说明缓释氮肥与尿素配施能够增加土壤蔗糖酶活性、过氧化氢酶活性和碱性磷酸酶活性,这与前人研究结果相似,原因可能是缓释氮肥具有很高的生物活性以及促生长作用,施入土壤中刺激了土壤蔗糖酶、过氧化氢酶与碱性磷酸酶参与氮素转换,使土壤中持续存在的氮素供应与作物需肥相同步,促进了棉花根系生长和土壤氮素的有效性,提供了充足的氮源供土壤微生物生长,使土壤微生物繁殖力与养分供应力增强的同时,增加了土壤酶活性。

土壤无机氮含量的高低在一定程度上可以反映土壤氮素养分的供给状况,有研究表明,缓释肥料能够显著降低氮损失,其结构中的残余氮被储存在土壤中供作物使用,相比于尿素,缓释氮肥的施用不仅能增加土壤NH—N含量及动物的食物资源,促进作物生长,还可以通过提高氮素吸收效率,使土壤氮素释放与植物需求同步,降低农田NO、NO排放量,减少NH挥发以及氮的淋溶损失,从而提高作物产量和经济效益。本研究中,相较于常规全施尿素(T2)处理,不减氮及减氮20%施氮水平下缓释氮肥与尿素配施处理在棉花全生育期内能够使土壤硝铵态氮持续供应,显著增加了土壤含水量和全氮含量,其中不减氮条件下T4处理的硝铵态氮含量显著高于常规全施尿素(T2)处理,在棉花出苗后120天较常规全施尿素(T2)提高2.99%和13.07%,说明缓释氮肥的施用可以提高氮肥利用率,长期保持土壤中硝铵态氮离子的数量和活性,可以为棉花生长提供充足的氮素,有利于土壤无机氮的供应,这与前人研究结果一致,这主要是施用缓释氮肥可以改善土壤结构和化学环境,通过持续的根团湿润延长氮素的存在,从而提高棉花氮素效率;其次,也可能与土壤微生物的固氮作用有关,还有待进一步研究。而已有研究表明,NH挥发造成的氮素损失会随着施氮量的增加而增加,将施氮量降低10%~30%可有效减少NH挥发损失;减氮配施缓释氮肥可减少NH挥发,维持表土中无机氮持续供应和最佳氮素利用率;本研究发现,减氮20%配施缓释氮肥处理(T5、T6)的土壤硝铵态氮含量在棉花生育后期高于不减氮常规全施尿素(T2)处理和减氮40%(T7、T8)处理,对土壤无机氮的供应有促进作用,能间接减少氮素的淋溶损失。

氮肥运筹是影响棉花产量的关键因素,而不同的氮肥类型和用量能够显著改变土壤环境,这可能是影响棉花产量及氮肥利用率的重要原因之一。有研究发现,氮肥减量10%与缓控肥配施能够显著提高玉米产量及氮肥农学效率;胡迎春等研究发现,氮肥减量20%下缓释肥与尿素配施能够显著提高春玉米产量与氮肥利用率,这与本研究在棉花上的结果一致,本研究发现,减氮20%配施缓释氮肥(T5、T6)处理的氮肥利用率达到最高,皮棉、籽棉产量与不减氮常规全施尿素(T2)处理差异不显著,说明减氮20%配施缓释氮肥可以通过调控土壤供氮能力的动态变化与作物氮素需求间的协调平衡,最终提高氮肥利用率和棉花产量,实现氮素的减损增效。

土壤中微生物之间以及微生物与植物之间存在复杂的相互作用系统,在某些条件下,这些微生物可以激活土壤中的氮素养分,改变土壤酶活性及土壤结构,从而影响作物产量,它们受到氮肥管理措施的显著影响,因此,研究土壤酶活性、土壤理化性质、肥料利用率及作物产量的相互关系对于探究作物高产以及肥料的高效应用至关重要。本研究结果表明,棉花产量及其构成因素与氮肥利用率、土壤全氮含量、含水量、酶活性、无机氮含量之间均具有显著正相关关系,不减氮(T3、T4)处理及减氮20%(T5、T6)处理在主成分分析中得分较高,表明棉花的高产与土壤的酶活性及供氮能力息息相关,但本研究尚未涉及到缓释氮肥对土壤微生物群落的影响机制,需要进一步研究,且缓释氮肥在棉花上的应用效果还有待多年的田间试验进行验证。

4 结 论

(1)减氮20%配施缓释氮肥(T5、T6)处理的土壤全氮、含水量、脲酶活性、蔗糖酶活性、过氧化氢酶活性、碱性磷酸酶活性、无机氮含量及产量与常规全施尿素(T2)处理间无显著差异(<0.05),能够确保棉花全生育期的氮素供给。此外,T5、T6处理棉花生育后期的土壤脲酶活性和硝态氮含量显著低于不减氮(T3、T4)处理(<0.05),抑制了脲酶活性及硝态氮含量的增加,能够间接减少氮素的损失,避免氮素的大量浪费。

(2)减氮20%配施缓释氮肥(T5、T6)处理的氮肥利用率最高,棉花产量及其构成因素与不减氮下常规全施尿素(T2)处理差异不显著,可实现棉花的减氮不减产。

(3)主成分分析表明,处理间效果主要受土壤铵硝态氮、土壤酶活性、氮肥利用率及产量的影响,土壤铵硝态氮与氮肥利用率、籽棉产量显著相关,即作物可利用性氮素的持续供应有利于氮素的吸收和氮肥利用率、产量的提高。