不同有机物料对苏打碱化土有机碳库和化学性质的影响

张月鲜, 红 梅, 温 馨, 裴志福, 赵卉鑫, 陈 晨, 温晓亮

(1.内蒙古农业大学草原与资源环境学院,呼和浩特 010011;2.内蒙古自治区土壤质量与养分资源重点实验室,呼和浩特 010011;3.五原县农牧业技术推广中心,内蒙古 巴彦淖尔 015118)

我国盐渍化土壤面积约3.6×10hm,集中分布在西北、华北、东北及沿海地区,是我国最主要的中低产土壤类型之一。其中,耕地中盐渍化面积达9.2×10hm,占全国耕地面积的6.62%。内蒙古河套灌区是全国乃至亚洲最大的一首制大型自流灌区,引黄灌溉在对发展灌区农业生产发挥重要作用。由于长期大水漫灌,渠系水漏以及频繁耕作,当地土壤次生盐渍化问题突出,土壤有机碳(SOC)淋失问题日益凸显,导致土壤有机质含量普遍偏低,严重限制当地农业可持续发展。因此,提升河套灌区受盐渍化影响的农田土壤质量、提高土壤有机碳库容量及其稳定性迫在眉睫。

通过添加外源有机物料可以改良盐渍土基本理化性质,扩大活性碳库容量,维持有机碳库供需平衡。前人研究表明,施用有机物料可以加速盐渍土中交换性钠的淋失,降低土壤碱化度(ESP)和电导率()。此外,有机物料输入还可以提高SOC和养分含量、酶和微生物活性,促进作物生长。郭军玲等研究发现,牛粪和风化处理煤可以提高苏打盐化土易氧化态有机碳、轻组有机碳和可溶性有机碳在总有机碳中的占比;冀拯宇等研究表明,有机土壤改良剂可有效降低土壤全盐量(TS)、钠离子吸附比(SAR)和pH,同时增加SOC及其活性碳组分含量,提高土壤碳库管理指数(CPMI);Mandal等认为,盐渍化破坏土壤结构主要是通过破坏团聚体以及分散土壤黏粒造成的。因此,降低盐度和pH是改善盐渍土的基本要求。

SOC是土壤的重要组成部分,直接影响着土壤的理化性状,是衡量土壤肥力的重要指标。根据SOC的存在方式,可将SOC组分归类为活性有机碳、慢性(缓效性)有机碳和惰性(稳定性)有机碳。其中,活性碳组分转化周期短、易被微生物分解利用,通常作为土壤碳循环及有效养分变化和周转的敏感指标,可以指示SOC的早期变化。活性碳组分主要包括易氧化有机碳(EOC)、微生物量碳(MBC)、可溶性有机碳(DOC)和颗粒态碳(POC)。迄今为止,关于有机物料添加对盐渍化土壤SOC及其活性碳组分的影响和作用机制尚无普适性的结论,相关方面的研究能够为加速盐渍化土壤改良、提高盐渍化土壤固碳能力等措施的制定提供指导意见。本文以内蒙古河套灌区苏打碱化土为研究对象,研究了生物炭、牛粪、玉米秸秆和羊粪4种有机物料添加对SOC(库)、活性碳组分和部分化学性质的影响,以期为提升河套灌区盐渍化土壤有机碳库有效性和稳定性、改善盐渍化土壤质量提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验地点位于内蒙古巴彦淖尔市五原县新公中镇永联村(40°46′30″—41°16′45″N,107°35′70″—108°37′50″E),地处河套平原。该地区气候属于中温带大陆性气候,年平均气温6.1 ℃,无霜期126天左右,年均降水量170 mm,多集中在夏秋两季。土壤类型为灌淤土,盐渍化类型为苏打氯化物盐渍土,土壤质地以粉砂壤土为主。根据王遵亲等的研究,供试土壤盐渍化程度为轻度碱化。试验前土壤基本理化性质:土壤容重()为1.52 g/cm,TS为0.77 g/kg,pH为9.19,为185.26 μS/cm,ESP为8.98%,SOC为7.37 g/kg,全氮(TN)为1.36 g/kg,速效磷(Av.P)为15.87 mg/kg,速效钾(Av.K)为105.39 mg/kg。

1.2 试验设计与田间管理

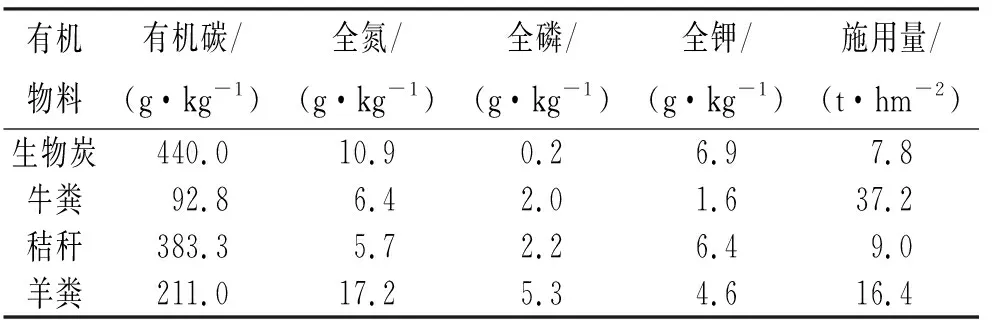

试验于2019年4月底开展,共设置5个处理:常规施肥(CK)、生物炭+常规施肥(BC)、牛粪+常规施肥(CD)、玉米秸秆+常规施肥(SW)和羊粪+常规施肥(GM),每个处理重复3次,随机区组排列。小区面积为80 m,种植作物为玉米。化肥按照当地农民常规用量施用,分别为尿素(46% N)900 kg/hm,过磷酸钙(16% PO)600 kg/hm,硫酸钾(50% KO)150 kg/hm。各有机物添加量按照玉米秸秆全量还田(9.0 t/hm)换算后,以等有机碳量(3.4 t/(hm·a))方式施用。试验中用到的生物炭购自辽宁金和福农业开发有公司,由玉米秸杆在缺氧条件下烧制8 h而成;牛粪和羊粪购自当地农场,充分腐熟后施用;秸秆来源于上季玉米收获后粉碎至2~3 cm左右施用。各有机物料基本性质见表1。

表1 供试有机物料基本性质及施用量

2019年种植玉米前,将有机物料(CK除外)和基肥(过磷酸钙和硫酸钾)人工均匀撒施于地表,借助旋耕机将其耕翻至土壤中。尿素于6月中下旬第1次灌水时施用。玉米于4月底播种,10月初收获,种植品种为“新玉12”,覆膜后人工点播种植。生育期内以漫灌方式灌溉2次。各处理除施用有机物料种类不同外,其他田间管理措施均一致。

1.3 样品采集与分析

2019年和2020年10月玉米收获时,按照“S”形在每个小区内选取5个采样点,分别用土钻采集0—30 cm土层的土壤后均匀混合为1个样品。每个样品分为2份:一份风干后过0.25 mm筛用于测定SOC等常规指标;另一份样品于4 ℃冰箱中冷藏保存用于测定活性碳组分等指标。

pH和分别采用实验室酸度计法(pH计STARTER 2100)和电导仪法(电导率仪STARTER 3100C)测定,水土比为2.5∶1浸提后测定浸提液;采用原子吸收法测定ESP;分别采用3,5—二硝基水杨酸比色法和高锰酸钾滴定法测定蔗糖酶和过氧化氢酶活性;采用重铬酸钾—浓硫酸处加热氧化法测定SOC;采用轻度碱性(0.1 mol/L CaCl)稀释(0.02 mol/L)KMnO溶液氧化法测定EOC含量;MBC和DOC分别在氯仿熏蒸和KSO提取浸提液后,用总有机碳分析仪分析测定;采用六偏磷酸钠分散-重铬酸钾-浓硫酸外加热氧化法测定POC含量。具体方法参照文献[12-13]。

1.4 数据计算与分析

有机碳储量SOC=SOC×××01

式中:SOC为0—30 cm深度的土壤有机碳储量(t/hm);SOC为土壤有机碳含量(g/kg);为0—30 cm土层土壤容重(g/cm);为土层厚度(cm);0.1为换算系数。

土壤碳库管理指数(CPMI)指土壤碳库指数与碳库活度指数的乘积,从土壤有机质数量和活性2方面反映了土壤管理措施对土壤有机质的影响。采用Blair等提出的方法计算,选取不添加有机物处理(CK)作为参照土壤,计算方法为:

土壤碳库管理指数CPMI=CPI××100

式中:CPI为碳库指数,指样品土壤与参考土壤总有机质含量的比值。

碳库指数(CPI)=样品土壤总有机质含量(g/kg)/参照土壤总有机质含量(g/kg)

为土壤碳库的活度指数,指样品土壤与参考土壤碳库活度的比值。

活度指数()=样品土壤碳库活度()/对照土壤碳库活度()

碳库活度()用来表征土壤碳的不稳定性,指土壤中的不同活性组分有机质与该活性对应的非活性有机质的比值。

碳库活度()=样品土壤活性有机质含量/样品土壤非活性有机质含量

试验以CK处理土壤为参考土壤计算CPMI,CPMI计算的数据分别来自2019年和2020年10月采集土壤样品分析测定数据。

采用Microsoft Excel 2007和SPSS 25.0软件进行数据处理和分析,用Microsoft Excel 2007和Canoco 5软件绘制图形。

2 结果与分析

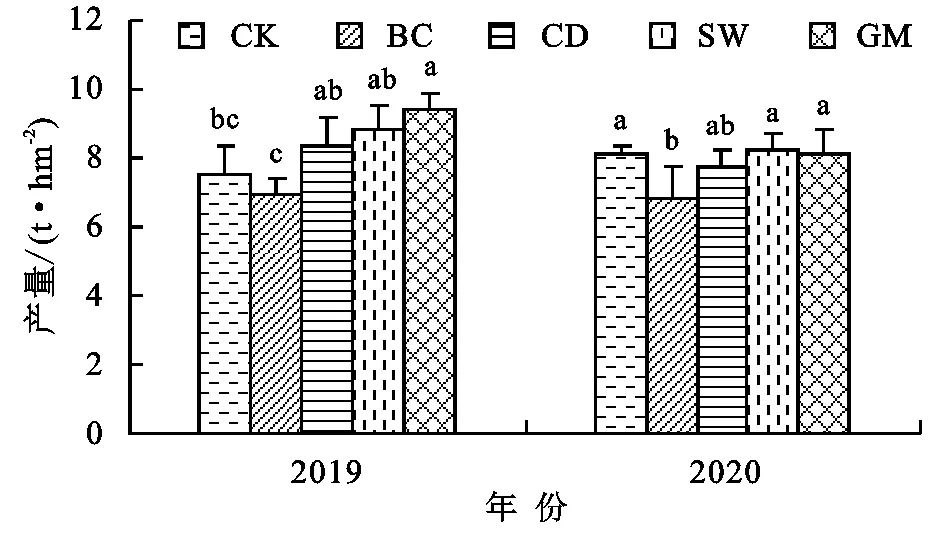

2.1 不同有机物料添加对玉米产量的影响

由图1可知,2019年GM处理下玉米产量为9.43 t/hm,较CK显著增加了25.3%(<0.05),其余处理与CK相比无显著差异。2020年,BC处理较CK处理显著下降16.0%(<0.05),其余处理间无显著差异。可见,对于碱化土壤而言,添加有机物料在短期内未能对玉米产量产生明显增产效应。

注:图柱上方不同小写字母表示不同处理之间差异显著(P<0.05)。下同。

2.2 不同有机物料添加对碱化土壤有机碳库的影响

2.2.1 有机碳含量与储量 由图2可知,2019年BC和CD处理下SOC较CK分别显著增加25.4%和23.7%,2020年BC,CD和GM处理下SOC分别增加30.9%,19.6%和25.6%(<0.05),SW处理下SOC无显著变化。可见,短期内生物炭、牛粪和羊粪添加可显著提高碱化土壤有机碳含量。

2019年,CK处理下土壤有机碳储量为26.1 t/hm,4种有机物料添加不同程度提高了土壤有机碳储量,提高幅度为21.3%~25.7%(<0.05)。2020年,与CK相比SW处理下土壤有机碳储量无明显变化,BC、CD和GM处理下土壤有机碳储量分别增加33.8%,22.4%和25.7%(<0.05),平均增幅高于2019年,不同有机物料添加处理下土壤有机碳储量大小排序为BC>GM>CD>CK>SW。由表4可知,试验期内不同有机物料对土壤BD未产生显著影响。因此,短期内碱化土壤有机碳储量主要取决于SOC变化程度。

图2 不同有机物料添加处理下SOC和SOCs变化

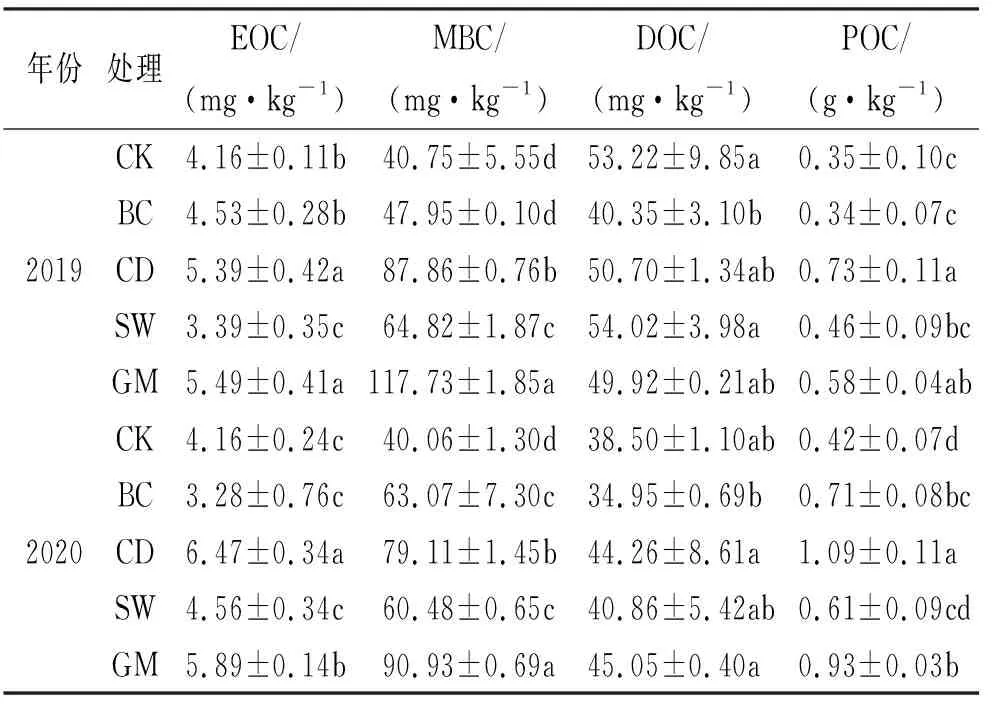

2.2.2 活性有机碳组分 不同有机物料添加对土壤活性有机碳组分EOC、MBC、DOC和POC的影响见表2。2019年,各处理下EOC含量分别为4.16~5.49 g/kg,其中,CD和GM处理下EOC含量较CK分别显著提高29.6%和31.9%,SW处理下EOC含量显著降低18.5%(<0.05)。2020年,CD和GM处理下EOC含量较CK分别提高55.5%和41.5%(<0.05),与2019年相比增幅较高,其余处理间无显著差异。

表2 不同有机物料添加处理下土壤活性碳组分变化

有机物料添加不同程度提高了土壤MBC含量,2019年各处理MBC含量变化范围为40.75~117.73 mg/kg,2020年各有机物料添加处理下MBC含量变化范围为40.06~90.93 mg/kg。2019年,除BC处理外,其余有机物料处理下MBC含量显著增加59.2%~189.2%,增幅排序为GM>CD>SW。2020年各有机物料处理下MBC含量增幅57.7%~127.3%,增幅排序为GM>CD>BC>SW。

总体来看,有机物料添加对碱化土壤DOC含量无显著影响。2019年各处理下DOC含量变化范围为40.35~54.02 mg/kg,其中,BC处理显著低于CK处理(<0.05),其余处理间无显著差异。2020年,各有机物料添加处理下DOC含量与CK之间无显著差异(>0.05)。

2020年各有机物料添加处理下POC含量整体高于2019年。2019年,CD和GM处理下POC含量较CK分别显著提高了108.5%和65.7%,2020年BC、CD和GM处理较CK分别提高了69.0%,159.5%和121.4%(<0.05),其中CD处理下POC含量增幅最高。

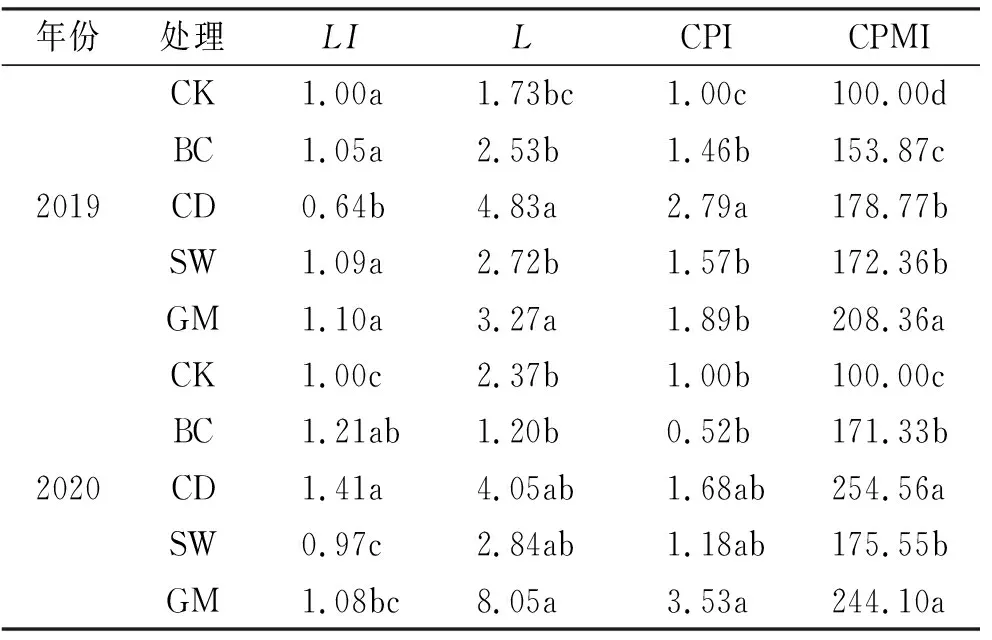

2.2.3 碳库管理指数 碳库管理指数(CPMI)通常用来反映土壤肥力和生产潜力。由表3可知,2019年和2020年不同有机物料添加处理下CPMI指数均显著高于CK(<0.05),且2020年CPMI整体高于2019年各处理。2019年各有机物料添加处理CPMI较CK增幅分别为53.8%,78.7%,72.3%和108.3%,增幅排序为GM>CD>SW>BC。2020年各有机物料添加处理CPMI较CK增幅分别为71.3%,154.5%,75.5%和144.1%,增幅排序为CD>GM>SW>BC,可见牛粪和羊粪较玉米秸杆和生物炭对碱化土壤CPMI提升作用更为明显。

表3 不同有机物料添加处理下土壤碳库管理指数

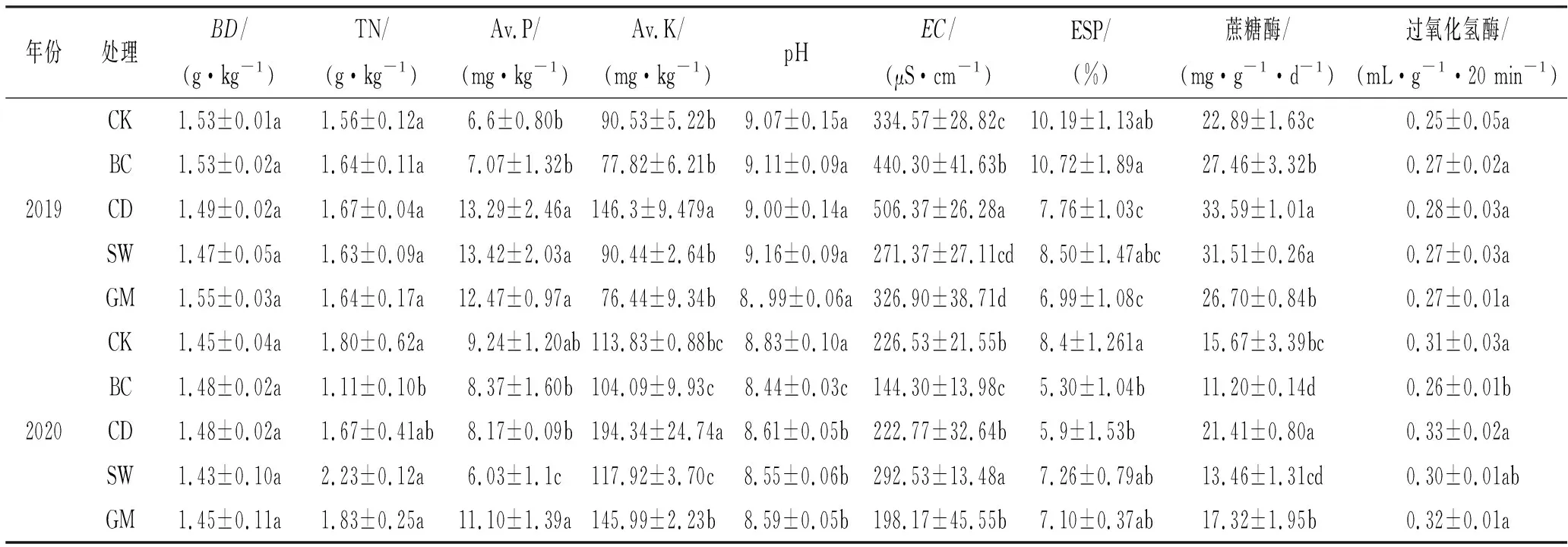

2.3 不同有机物料添加对土壤理化性质的影响

由表4可知,短期内各有机物料添加处理下土壤容重无明显变化(>0.05)。2020年不同处理下土壤各项化学性质指标变化较2019年更为显著。其中,CD和GM处理下土壤TN含量较CK分别显著增加38.0%和30.0%。SW处理下Av.P含量较CK显著降低34.7%,CD处理下Av.K含量较CK显著增加了16.1%(<0.05)。2019年各处理间土壤pH无显著差异;2020年,各有机物添加处理下pH较CK分别显著下降0.38,0.21,0.24和0.27个单位(<0.05),大小排序为CK>CD>SW>GM>BC。2020年BC处理下EC较CK下降36.3%,SW处理较CK增加29.1%(<0.05),其余处理间无显著差异。BC和CD处理下ESP分别下降36.9%和29.3%(<0.05),其余处理间无显著差异。

2019年各有机物料添加处理下蔗糖酶活性提高16.7%~46.8%,其中CD处理提高幅度最大。2020年BC和SW处理下蔗糖酶活性较CK分别降低28.5%和14.1%,CD和GM处理下分别提高36.7%和10.5%。2019年各处理间过氧化氢酶活性无显著差异,2020年BC处理较CK显著降低16.3%(<0.05),其余处理较CK无显著变化。

表4 不同有机物料添加处理下土壤基本性质

2.4 土壤有机碳、活性碳组分与主要化学性质之间的关系

对SOC及其活性组分、土壤主要化学性质指标进行相关性分析,由表5可知,SOC与MBC,POC和蔗糖酶之间为显著正相关关系(<0.05),与和ESP均为显著负相关关系(<0.05);EOC与MBC、POC、和蔗糖酶为显著正相关关系(<0.05);pH和ESP为显著正相关关系(<0.05)。说明SOC与活性有机碳组分之间相互作用,在土壤盐碱化过程中各化学性质相互影响。

表5 土壤有机碳及其活性组分与土壤化学性质之间的相关分析

本研究对土壤主要盐碱指标、SOC及其活性碳组分进行了主成分分析。由图3可知,第1排序轴和第2排序轴对方差的贡献率分别为52.44%和31.32%,累积贡献率为83.76%,因此前2个排序轴可以较好地概括该组数据。不同有机物料添加处理与SOC及其活性组分、盐碱指标的关系在图3中分布差异较为明显。其中,BC、CD和GM处理相比CK促进了SOC及其活性组分的积累,BC处理在降低和ESP等盐碱化指标方面具有明显优势。对第2排序轴贡献率较大的主要因素为SOC、EOC、MBC、和ESP,其中SOC与MBC和EOC为相互促进转化关系,和ESP等盐碱化指标与SOC及其活性组分之间为负向作用关系。

图3 SOC及其活性碳组分与土壤盐碱指标之间的主成分分析(PCA)

3 讨 论

3.1 有机物料添加对碱化土壤有机碳库的影响

农田SOC的固存主要取决于有机肥、田间生物残体等外源有机物料投入与土壤有机质的矿化和淋溶等形式损失之间的动态平衡,而外源有机物的输入是SOC含量和固碳效应提高的重要途径之一。通常来讲,盐渍土地上生物量低,导致土壤有机质投入少,SOC含量较低,因此向盐渍土输入有机物料提高SOC(库)更具必要性。本研究表明,连续2年施用生物炭,牛粪和羊粪可显著提高碱化土壤SOC含量,这与郭军玲等、Zheng等的研究结果相似。已有研究表明,首先,生物炭富含稳定的多碳芳香族结构,难以被微生物降解利用,因此能够长期稳定存在土壤中;其次,生物炭可通过多价阳离子桥连作用增强黏土颗粒与土壤有机质的结合,从而促进微团聚体形成,利于有机质在盐渍土中的累积;最后,生物炭可以减弱SOC的矿化作用,从而减少有机碳的损失。牛粪和羊粪可以显著提高碱化土壤SOC含量,这可能是由于这2种肥料经过充分腐熟后为土壤提供大量活性物质,利于微生物的利用从而提高碳的转化和固存。SW处理下SOC无明显变化,这可能是由于玉米秸秆种含有大量纤维素和木质素等较难分解的大分子有机物质,因此,短期内难以对土壤有机碳库发挥明显的提升作用。可见,不同外源有机物化学组成和结构性质差异导致有机碳在土壤中的分解速率差别很大。赵惠丽等认为,维持SOC平衡所需的有机残体投入受土壤性质、种植制度和气候条件等的影响。因此,利于盐渍土固碳的有机物料种类及其添加方式仍需进一步探究。

在农田生态系统中,土壤活性有机碳组分对气候和外界条件反应敏感,在土壤碳循环和固定中起着至关重要的作用。本研究表明,不同有机物料添加处理下各土壤活性碳组分含量均高于对照,与郭军玲等、王改玲等研究结果一致。其中,CD和GM处理下EOC和MBC增幅高于BC和SW,这可能是由于本研究中用到的牛粪和羊粪都经过腐熟,含有较多活性碳组分,且粪肥中存在大量微生物,进一步提高了土壤中有机物的分解和转化效率。POC是土壤中与砂粒(>53 μm)结合的有机碳,是新鲜动植物残体向稳定碳库转化的过渡阶段,可指示SOC长期积累的趋势。本研究中,4种有机物料添加不同程度增加了POC含量,故从长远来看,通过有机物料添加的方式可以促进SOC在碱化土壤中的固存和积累。

碳库管理指数(CPMI)能够敏感、系统表征施肥对土壤质量的影响,通常CPMI值大于100则认为该管理方式是可持续的。本研究结果显示,添加有机物料后碱化土壤CPMI值显著提高,说明有机物料添加可以改善土壤质量。其中CD和GM处理下增幅最高,与于维水等的研究结果一致。这一方面是由于粪肥中含有大量养分及高活性有机碳;另一方面,施用有机肥会促进原有SOC的转化,提升碳库活跃程度。相比之下,BC和SW处理CPMI值增幅较小,这可能是由于生物炭和秸秆提供的碳源相对较为稳定且不易被微生物分解利用,对提高土壤有机质的质量相对较慢,加之与土壤的C∶N∶P比不同,从而影响了有机肥和土壤中原有有机质的矿化。

3.2 有机物料添加对碱化土壤化学性质的影响

碱化土壤形成过程中,土壤胶体吸收较多交换性钠,呈现强碱性反应,遇水后通过离子交换或者阳离子桥作用,多价阳离子往往被Na代替,而Na可以离散土壤团聚体,加快SOC的矿化分解。因此盐碱地改良的首要目的和基本要求是降低土壤pH和含盐量,尤其是有害离子Na含量。本研究表明,施用有机物料可明显降低碱化土壤ESP等碱化指标,其中生物炭处理效果最好,牛粪次之。已有研究表明,生物炭中含有大量阳离子同时具有较强的吸附作用,可以置换土壤胶体上的Na,在降低土壤ESP的同时调节土壤pH。而牛粪添加可促进土壤微生物和动物活性,加速有机物质的分解和周转速率,分解产生稳定的腐殖酸对土壤酸碱度产生调控作用。秸秆因含有大量难分解成分如纤维素、半纤维素和木质素等,因此在降低土壤pH和调控盐基离子含量方面效果稍差。

前人研究表明,施用有机肥可以提高土壤养分含量,有效提升土壤肥力。本研究结果显示,施用牛粪和羊粪可显著提升土壤养分含量,其中CD处理下土壤TN和Av.K含量较CK分别提高8.8%和45.2%,GM处理下全氮含量提高29.6%(<0.05),与丁阔等研究结果一致。作物生长所需养分并非单纯依靠土壤本身供给,而是依赖于有机肥施入后土壤环境和酶活性改变引起的土壤转化速率。而盐碱地由于高盐分或者碱性环境对植物的毒害作用,无法维持大量的植被覆盖,故难以保证对土壤足够的有机质输入。因此,倡导推广秸秆还田、有机肥资源化利用,对于提升盐渍土壤质量具有重要意义。

土壤酶直接参与土壤中物质的转化、养分释放和固定过程,可以调节土壤与作物之间的营养流动。蔗糖酶和过氧化氢酶是最常用的土壤酶活性指标。蔗糖酶是参与土壤碳循环转化的关键酶之一,过氧化氢酶广泛存在于生物体内,有助于催化过氧化氢分解,减轻其对生物体的毒害作用。本研究中,CD和GM处理下蔗糖酶活性显著增加(<0.05),而各有机物料添加对碱化土壤过氧化氢酶无显著影响,这与邓欧平等研究结果不尽相同。造成此差异的原因可能是因为本试验中供试土壤为碱化土壤,低SOC含量、高pH、通透性差的条件下土壤酶活性总体偏低。可见施肥对酶活性的影响因土壤条件、作物种类和肥料类型与用量不同而差异明显。

3.3 碱化土壤SOC、活性碳组分与土壤基本化学性质之间的关系

本研究中,SOC、MBC、POC和蔗糖酶之间存在显著正相关关系(<0.05),生物炭、牛粪和羊粪添加对SOC及其活性组分具有明显促进作用,可知这3种有机物料添加可以扩大土壤活性有机碳库容量,增加土壤中蔗糖酶的活性,从而促进碳的转化和固存。同时,ESP和等盐碱指标是限制碱化土壤SOC固存和提升的主要因素,生物炭在降低碱化土壤ESP和方面作用明显,这可能是由于生物炭中含有大量Ca和Mg,可以置换土壤胶体上的Na,促进盐分淋洗。

4 结 论

在常规施肥基础上,施用生物炭、牛粪、玉米秸杆和羊粪均可增加碱化土壤0—30 cm有机碳含量及储量,提高EOC、MBC、POC等土壤活性有机碳组分含量,且可在一定程度上改良碱化土壤化学性质。综合分析认为,施用牛粪和羊粪可显著提升苏打碱化土有机碳库活性及容量,生物炭对苏打碱化土改良效果最佳。主成分分析结果显示,ESP、等与SOC及其活性组分呈负向作用关系,表明ESP等盐碱化指标是限制碱化土壤SOC提升的主要因素。