稳定同位素技术在水产品养殖方式鉴别中的研究与应用

郑 丹,夏珍珍,彭西甜,周有祥,彭立军

(湖北省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所,湖北省农产品营养品质与安全重点实验室,武汉 430064)

近年来随着渔业综合生产能力的迅速提高,我国水产品的产量进入了高速增长期,部分水产品供应得到了极大的满足。水产品行业在追求产量的过程中,往往存在投入品使用不规范的问题,使得水产行业暴露出一系列食品安全问题,如2006年爆发的多宝鱼()中氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃及代谢物等多种渔药残留超标事件。为了缓解水产品供应和市场需求的矛盾关系,国家提出了农业供给侧改革,积极对渔业进行转型升级,推进以牺牲环境为代价的粗放养殖方式向生态化可持续性的养殖方式转变。水产品的生产方式(如野生状态、生态化养殖和网箱养殖等)的转变不仅对水产品的质量安全和营养品质具有积极的影响,也促进了生态资源的可持续利用。

另一方面,在大部分水产品产量满足多数人日常饮食消费的同时,人们对水产品的需求也逐渐从数量向质量转变。具有较高营养价值的海洋鱼类如三文鱼()、比目鱼等品种,以及更注重养殖生态环境的野生鱼类,在市场上的供应相对紧缺。物以稀为贵,这些海鱼、野鱼、生态鱼类的供应紧张抬高了它们的市场价格。为了保证消费者权益,欧盟关于渔业产品第1379/2013号条例规定,水产品标签中应正确标明鱼种、地理来源和养殖方式等信息,即实行水产品追溯标签制。为了填补市场缺口,水产行业的以次充好、以假乱真的现象屡见不鲜,这类消费欺诈行为扰乱了正常的市场秩序,使得消费者和合法商家的权益受到侵害,因而对水产品的养殖方式进行溯源具有重要的现实意义。

目前,可用于水产品溯源分析的指标包括化学组分、感官特性、遗传谱图、矿物元素和同位素等,应用的主要仪器手段包括光谱法、核磁共振法、酶联免疫、基因检测、色谱和质谱等。其中,稳定同位素分析技术在溯源和掺假鉴别方面有着较好的优势,目前已被应用于农产品和水产品领域。农产品和水产品中稳定同位素信息涵盖了其生长环境、地理位置和营养级等多种信息,物品体内的稳定同位素比的差异可作为其“指纹图谱”,以精准区分物品的不同。稳定同位素分析通过对生态系统中相关物种的分析,可以充分了解不同环境模式下生物的摄食特点及其稳定同位素组成。因而,这一技术被广泛地应用于植物性和动物性食品的产地以及饲养方式的研究。该文从水产品养殖方式的角度入手,重点阐述了稳定同位素技术在水产品养殖方式鉴别的研究现状。一方面,按照水产品种类的不同,分别从海水产品和淡水产品的角度阐述了稳定同位素技术在养殖方式鉴别中的应用现状。另一方面,从鉴别技术手段的角度,阐述了稳定同位素在渔业养殖方式鉴别方面的优势和不足,以及为提高鉴别准确率而采用的辅助技术和多元统计策略。

1 水产品养殖现状

由于水文地理条件(水文特征、藻屑和沉积物等)以及养殖方式的不同,水产品的营养成分会随之发生改变,因而水产品的品质好坏极大地依赖于产地及养殖方式。目前,我国评价水产品质量的标准体系主要是参照农产品的无公害产品、绿色产品、有机产品和地理标志产品的“三品一标”认证体系。无公害水产品是指无污染、无毒害、安全优质的水产品,是进入市场的基本准入条件;绿色水产品是指优良生态环境、按照绿色食品标准生产、实行全程质量控制并获得绿色食品标志使用权的安全、优质食用水产品及相关加工产品;有机水产品是指在生产过程中不使用人工合成的肥料、农药、生长调节剂和饲料添加剂等可持续发展的产品,它强调加强自然生命的良性循环和生物多样性;地理标志水产品是指产自特定地域,所具有的质量、声誉或其他特性本质上取决于该产地的自然因素和人文因素,经审核批准以地理名称进行命名的水产品。通过比较分析可知,无公害、绿色和有机产品的环境友好度依次增加,生产方式更加趋近于自然化、生态化的养殖方式,而地理标志产品具有很强的地域要求和人文特征。“三品一标”是国家推动的、以企业为主体的高度组织化的农产品质量评价方式,评价过程主要以安全指标为认证参数。随着广大人民群众对水产品的需求由量到质转变,“三品一标”认证的水产品无法定性或定量的描述其与产品品质的关系。人们普遍认为水地产的养殖方式和营养品质密切相关,如深海养殖比人工塘养的鱼滋味更丰富,因而从养殖方式的角度来衡量的水产品的品质更具现实意义。

我国天然水域、人工水体和沿海港、塭都适合水产养殖。目前,养殖的水产种类繁多,包括鱼类、甲壳类、贝类、爬行类和两栖类等。对于海水养殖来说,除自然海域捕捞的方式外,养殖方式还包括传统的港、塭养殖、现代渔业的池养、浮式网箱养殖、深水网箱养殖以及路基工厂化养殖等。养殖的品种从单一品种向多营养层级的综合养殖方式转变,多营养层级的综合养殖实现了系统中营养物质在不同营养级之间的循环利用,降低了环境压力,提高了水产品的品质,如加拿大构建的鱼、贝、藻类的综合种养模式。近年来,这一综合养殖方式也在我国得到了大规模的推广应用,如江苏开展的滩涂贝类与紫菜的立体养殖方式、山东荣成海草床多营养层次综合养殖等,开辟了鱼、贝、藻和参生态高效的综合养殖新途径。

对于淡水产品,我国养殖产量位居世界首位,养殖方式可细分为池塘养殖、稻田养殖、围栏养殖、网箱养殖和大水面渔业养殖等。其中池塘养殖占据主要地位,具体可细分为单养和混养两种模式,单养模式多适合养殖鳜鱼()、黄颡鱼()、罗非鱼()、南美白对虾()等肉食和杂食性品种。而池塘混养模式更为普遍,适用于“青()、草()、鲢()、鳙()”四大家鱼和鳜鱼、黄颡鱼、中华鳖()和河蟹等的多品种和不同比例的混合养殖。稻田养殖是将稻田生态系统与水产养殖相结合形成渔稻复合系统,现已形成了稻-鱼、稻-虾、稻-鳖、稻-蟹的综合养殖方式。围栏养殖、网箱养殖、大水面渔业适合在湖泊、水库中养殖大宗淡水鱼、河蟹和河虾等。其中全国湖泊和水库中的淡水养殖产品绝大多数符合有机、绿色水产品标准,大水域渔业也逐步由“高产”养殖向生态环保和天然饵料喂养的生态化渔业发展。

综上可知,目前水产养殖方式呈现多样化、生态化发展的特点,且已建立健全以企业为主体的水产品认证体系。因而,通过可靠的技术手段实现水产品养殖方式和质量水平的分类鉴别,对于提高生态渔业的价值、配置养殖结构、改善水产品品质以及实现渔业的绿色可持续发展具有十分重要的意义。

2 稳定同位素溯源技术

2.1 稳定同位素技术原理

同位素是指原子中质子数相同、中子数不同的核素,有放射性同位素和稳定同位素之分。其中稳定同位素不受半衰期的影响,且无放射性危害。虽然稳定同位素之间化学性质无显著的差异,但受环境影响的同位素分馏效应非常适合用于长时间的产品示踪实验。稳定同位素在自然界含量极低,用绝对量表达同位素的差异比较困难,因而国际上公认使用相对量来表示同位素的富集程度,计算公式为:

δ=(/-1)×1 000‰

其中为样品中测得的重同位素与轻同位素的丰度比值。

稳定同位素技术可用于水产品养殖方式的鉴别与溯源,其通过水产品中稳定同位素的比值与可能的食物来源的稳定同位素比值做比较,从而推断可能的食物来源,摄食种类比例、食物季节变化和时空变化等,从而鉴别出水产品的养殖方式和产品品质。一般用于鉴别养殖方式的稳定同位素包含碳13/碳12(C/C)、氢2/氢1(H/H)、氧18/氧16(O/O)、氮15/氮14(N/N)、硫34/硫32(S/S)和锶87/锶86(Sr/Sr)六种。水产品中的δC、δN同位素可以反映摄食种类的变化,δH、δO同位素反映水产品养殖环境的温度、海拔和降水的变化特征,δS、δSr同位素则主要反映养殖水体中地质环境特征。因此,可通过水产品中一组或多组同位素特征鉴别其养殖方式。

2.2 稳定同位素技术的特点

随着分析对象的深入,稳定同位素技术用于溯源分析可以分为全样品稳定同位素分析、特性化合物稳定同位素分析和位置稳定同位素分析三类,这些方法的分析目标由宏观分析对象向微观特定化合物深入,进而能够实现更为小尺度差异的鉴别与溯源,从而提高了鉴别的准确率。目前,常用做分析的特异性化合物包括单糖、有机酸、氨基酸、脂肪酸和挥发性小分子中δC、δN同位素,如通过市售果汁中有机酸和果糖等的δC同位素分析,GUYON等实现了市售果汁纯度的鉴别;通过对不同来源的虾夷扇贝()中多种单糖的δC、δN同位素分析,方志强等实现了虾夷扇贝的来源分析,且相较于单一同位素分析提高了准确度;GREULE等测定香草醛分子以及香草醛甲氧基上的δC和δH,并将两组δC和δH用散点图分析,建立了判别香草醛掺假的区间。利用稳定同位素技术鉴别时,有时需要选取产品中的某一种或者几种组分进行分析。此时,需要其他仪器的辅助,如高效液相色谱-稳定同位素比率质谱(HPLC-IRMS)和气相色谱-稳定同位素比率质谱(GC-IRMS)等,将待测组分分离后检测。此外,选择适当基质的稳定同位素标准物质有助于提高鉴别溯源的有效性和准确度。

3 稳定同位素养殖方式鉴别的研究现状

3.1 海水产品养殖方式鉴别

海水产品营养物质丰富,如不饱和脂肪酸含量较高,通常被认为具有比淡水鱼类更高的营养价值。不同养殖方式下的海水产品品质存在较大差别,海水产品易受市场消费的追捧,经济价值较高,冒充养殖方式以次充好的问题也较为突出,因而对海水产品养殖方式的鉴别与溯源非常必要。

3.1.1 甲壳类海产品

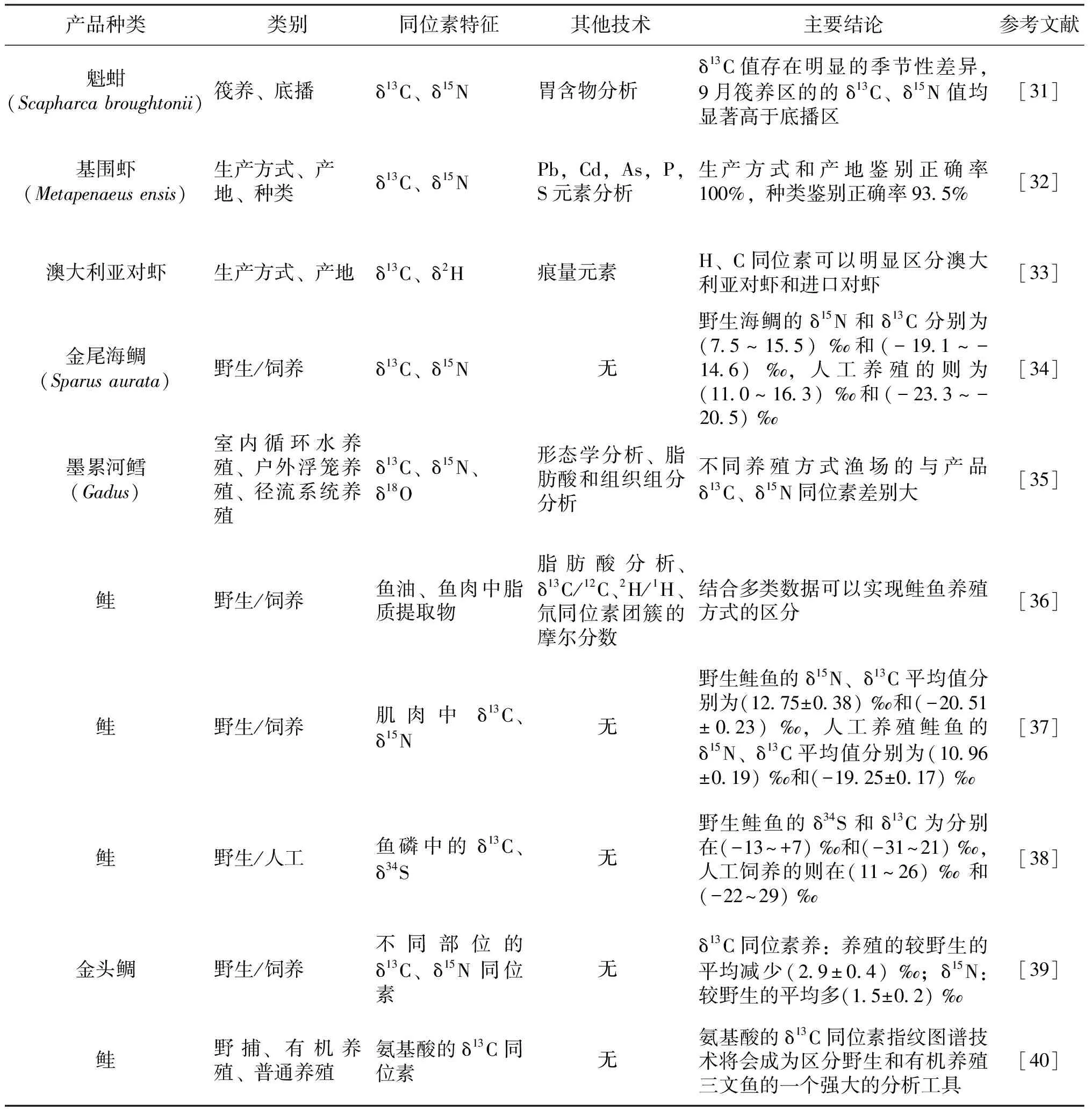

目前,稳定同位素溯源与鉴别已经广泛应用于海水产品的贝类和虾类等甲壳类海产品。一些典型的稳定同位素技术用于海水产品养殖方式溯源的文献如表1所示。蔡星媛等利用稳定同位素技术,比较了筏养和底播两种养殖魁蚶()方式的稳定同位素差异,发现δC、δN同位素值存在季节差异,但是随季节变化趋势相反,五月差异不明显,九月筏养区魁蚶的δC、δN值均显著高于底播区。这是由于两者食物来源不同,筏养区魁蚶的食物主要来源于浮游植物,而底栖魁蚶的主要来源为底栖微藻,因而通过魁蚶中δC、δN稳定同位素值可鉴别其生产方式。ORTEA等通过δC、δN稳定同位素及铅(Pb)、镉(Cd)、砷(As)、磷(P)和硫(S)元素分析结合化学计量学探究了商品基围虾()的生产方式、产地和种类的鉴别,且生产方式和产地预测正确率达到100%,基围虾种类鉴别正确率达到93.5%。CARTER等从虾的同位素和微量元素的数据发现,澳大利亚对虾()的δC、δH同位素值和As、锌(Zn)、钾(K)要高于进口虾。文中分析出现这种差异的原因可能是进口对虾通常在水产养殖设施中饲养,并在澳大利亚销售前冷冻,因而通过δC、δH同位素和微量元素差异可以实现澳大利亚对虾与进口对虾的区分。对于甲壳类产品,δC、δN稳定同位素具有较好的养殖模式和食物来源指征,甲壳类产品含有丰富的元素成分,辅助一些元素指标能更好地对养殖模式进行区分。

表1 海水产品养殖方式稳定同位素比较

3.1.2 海水鱼类

(1)稳定同位素结合元素分析和组成分析

为了得到比较准确的溯源结果,除了单一的稳定同位素分析外,还会结合如脂肪酸、蛋白质和氨基酸等组成分析的手段。如,ROJAS等分别对10种野生和40种人工金尾海鲷()肌肉样本的δC和δN同位素分析,发现两种同位素提供了一种很好的区分标志,即野生海鲷的δN和δC分别为7.5‰~15.5‰和-19.1‰~-14.6‰,人工养殖的则为11.0‰~16.3‰和-23.3‰~-20.5‰。TURCHINI等通过稳定同位素结合形态学、脂肪酸和营养成分分析尝试区分户内循环、户外浮笼和径流循环三类渔场的鳕(),结果表明不同渔场间鱼的δC、δN同位素与其饲料密切相关,δO同位素与水源密切相关,结合δC、δN、δO稳定同位素可以实现不同渔场鳕的有效区分,此外还发现通过脂肪酸、形态和组成分析等能够很好地实现野生和养殖鱼的区分。AURSAND等利用稳定同位素比率质谱、气相色谱分析了安大略鲑()的鱼油以及肌肉中脂质提取物的12种脂肪酸组成、H/H和C/C值,并通过核磁共振分析法分析了14个同位素簇H摩尔分数,结合多种组成和同位素数据,实现了野生安大略鲑以及其鱼油制品的人工养殖和野生两类生产方式的区分。DEMPSON等发现相较于人工养殖鲑,野生鲑中有显著的N富集和C值减少的情况,其中野生鲑的δN、δC平均值分别为(12.75±0.38)‰和(-20.51±0.23)‰,人工养殖鲑的δN、δC平均值分别为(10.96±0.19)‰和(-19.25±0.17)‰,因而通过二者相结合可以有效实现野生和养殖鲑的区分。TREMBACZOWSKI等利用鲑鱼鳞片中的δC、δS稳定同位素值的区别能够很好地区分野生和养殖两种生长方式的鲑鱼,研究发现野生鲑的δC、δS同位素分别在-31~21‰和-13‰~7‰之间,饲养鲑鱼则分别在在-22‰~29‰和11‰~26‰之间。SERRANO等分析了金头鲷的白肉、红肉、肝脏、鳃和性腺部分的δC、δN同位素,发现脱脂后养殖鱼的δC同位素较野生的平均减少(2.9±0.4)‰,δN同位素较野生的平均多(1.5±0.2)‰,因而通过稳定同位素特征可以很好地将养殖和野生的金头鲷区分开来。WANG等开发了一种新的基于氨基酸的同位素分析方法,通过分析不同鱼的氨基酸同位素,不仅可以精确地区分野生、有机和传统养殖的鲑鱼群,还可以区分它们是以昆虫还是大型藻类为食。在一个不断开发新饲料蛋白和功能添加剂的行业,特异氨基酸同位素分析法是溯源三文鱼和其他海水产品的一种很有前景的手段。

δC和δN同位素能够更好的反映鱼类产品在生命周期中摄食来源及代谢吸收后的情况,因而对于鉴别鱼类产品的养殖模式具有很好的指示作用。同时为了提高区分度,特定组织和化合物成分中的同位素特征也进一步分析,如鱼鳞、鱼油以及鱼肉中氨基酸中的同位素特征。整体以及细节部位的同位素特征结合鱼类产品特有的蛋白质、脂肪酸和氨基酸这些主要的营养成分特征能够对其养殖方式起到一个更为精准的区分,这种溯源模式背后机理值得我们进一步研究。

(2)多元统计辅助稳定同位素技术

在一些复杂情况下,不同养殖方式引起的同位素特征差异并不明显,无法直接观察到,往往需要借助统计学方法,因而需建立一些分类模型从而实现不同养殖方式的区分。如DOUGLAS等测定了不同养殖方式下金头鲷的脂肪酸含量、鱼油中的δC、δO同位素值、磷脂胆碱中的N同位素值和脂肪酸中δC同位素值,通过这些数据结合主成分分析可以区分野生的和养殖的金头鲷。BUSETTO等分析了大鲮鲆()的δC、δN同位素比值和脂肪酸数据,单纯地从这些数据上无法找到一个直观的分类阈值,但结合现行判别分析和独立软模式类簇法的方法可以很好地实现野生和人工养殖的大鲮鲆的区分。FASOLATO等应用多元统计的方法,结合鱼的生物量统计和鱼肉组织中的脂肪酸组成、δC、δN同位素比值可以有效区分欧洲海鲈()的养殖方式。BELL等测定了不同养殖方式下鲈鱼的总δC、δO同位素值和脂肪酸含量,另外通过特定化合物同位素分析测定了甘油δN、脂肪酸δC,结合这些数据与PCA方法可以用于野生鲈鱼和养殖鲈的快速区分。THOMAS等通过分析171份鲑样品的脂肪酸组成和稳定同位素特征,发现胆碱中的δN值和总鱼油中的δO值可以很明显的区分鲑的养殖方式,再结合亚油酸C18:2n-6所占脂肪酸的质量分数可以有效地判断市场上野生鲑标签使用是否恰当。GOPI等为了验证稳定同位素是一种有效的鉴别海水产品来源的方式,选取了澳洲鲈和澳大利亚虎虾()作为分析对象,通过他们的δC、δN稳定同位素实现了不同产地澳洲鲈鱼和不同生产方式下澳大利亚虎虾的区分,从而证明了稳定同位素适用于海水产品生产方式和产地的鉴别。此外,GOPI等将X射线荧光(XRF)扫描仪和稳定同位素结合,分析了尖吻鲈()稳定同位素和元素数据,将获得的数据通过多元分析、随机森林和现行判别等方法,建立统计模型用于生产方式和地理差异的预测,通过比较发现结合两组数据建立的预测模型的正确率为81%,要高于单一数据建立的预测模型,因而多分析手段配合稳定同位素分析可以进一步提高鱼类生产方式预测的准确度。

3.2 淡水产品养殖方式的鉴别

3.2.1 甲壳类淡水产品

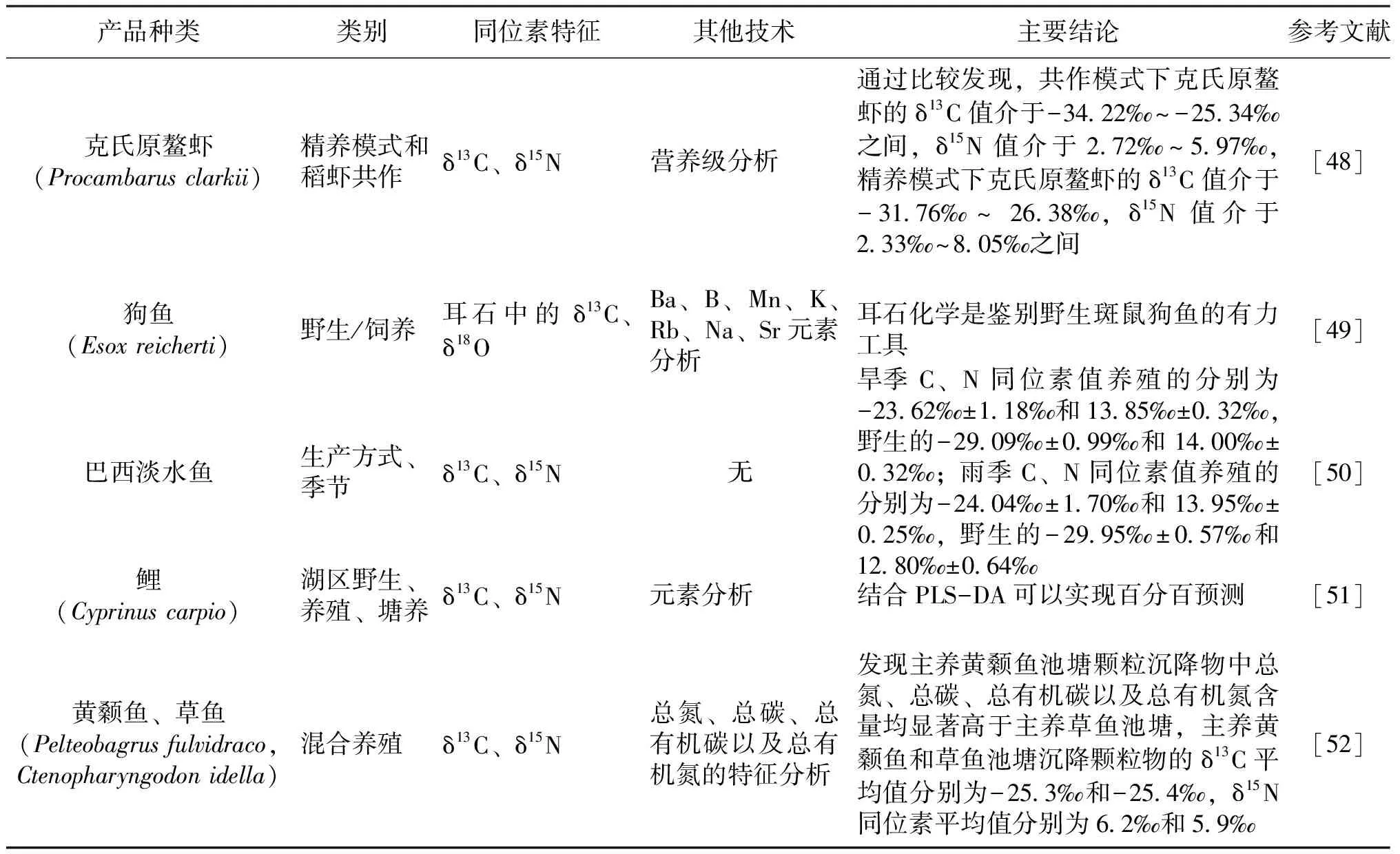

淡水养殖的甲壳类产品多以虾蟹为主,目前对于淡水甲壳类的稳定同位素溯源主要用于不同养殖模式下的食性区分。如周正等利用稳定同位素技术比较了稻虾共作养殖方式和池塘精养模式下的食性和营养级差异,通过比较发现,共作模式下克氏原鳌虾()的δC值介于-34.22‰~-25.34‰之间,δN值介于2.72‰~5.97‰,精养模式下克氏原鳌虾的δC值介于-31.76‰~-26.38‰,δN值介于2.33‰~8.05‰之间,通过与养殖环境中的植物和浮游颗粒物的同位素值比较,可以计算出不同养殖方式下的虾的营养级别,在精养模式下克氏原螯虾的营养级为2.34,高于共作模式下的1.79。通过对比食物网结构参数发现,虽然不同养殖方式下克氏原螯虾的生态空间利用率接近,但由于共作模式的食物网营养结构多样性较高,群落的营养生态位范围较宽,食物网的营养冗余程度较低,不同物种竞争激烈程度较低。与精养模式相比,稻虾共作模式中克氏原螯虾更偏向植食性。

3.2.2 淡水鱼类

与海水鱼不同,淡水鱼的养殖方式更为多样,养殖环境更为复杂,即使是同一种养殖方式,在不同地区由于环境、土壤、水源和气候等因素的差别也会使产品品质存在显著差异。稳定同位素技术在淡水产品养殖方式鉴别上的研究报道较少,如表2所示。CURTIS等分析了云斑狗鱼()耳石中δC、δO稳定同位素比和钡(Ba)、硼(B)、锰(Mn)、K、铷(Rb)、钠(Na)、锶(Sr)七种元素,结合这两类参数能很好地实现野生狗鱼和养殖狗鱼的区分。SANTS-ANA等研究了野生和人工养殖的巴西淡水鱼的化学组成和稳定同位素的季节性变化规律,通过比较不同季节淡水鱼的蛋白质、水分、肥美度和同位素差异,发现在雨季养殖鱼比野生鱼有更好的营养状况,且δN同位素要显著富集,而旱季则没有发现富集现象。此外,无论旱季还是雨季,养殖鱼的δC同位素都观察到了富集的现象。因此,利用δC、δN稳定同位素可以溯源巴西淡水鱼的生产方式以及季节。刘志等通过分析鲤鱼()鱼磷的稳定同位素,区分了我国洞庭湖范围内野生、湖泊养殖和池塘养殖的鲤鱼,发现池塘养殖的鲤鱼鳞片的C和N值相对富集于野生和湖泊养殖的鲤鱼,造成这一现象的原因是池塘养殖鲤鱼摄入的动物蛋白衍生饲料较野生和湖区养殖的鲤鱼多,文中进一步通过鱼鳞的稳定同位素数据和元素数据结合(PLS-DA)方法实现了三类湖区水产的区分。

表2 淡水产品养殖方式稳定同位素比较

我国淡水鱼类大多都是混养模式,因而通过对淡水鱼不同混养模式下的同位素特征进行分析,并结合其摄食来源和环境沉积物等的稳定同位素进行比对分析,可以揭示淡水产品的摄食类型和主要的食物来源,从而间接判定水产品的养殖方式。皮坤等通过对我国主要的淡水鱼草鱼和黄颡鱼的池塘沉降物的δC、δN稳定同位素示踪分析,以及沉降颗粒物的总氮、总碳、总有机碳以及总有机氮的特征分析,发现主养黄颡鱼池塘颗粒沉降物中总氮、总碳、总有机碳以及总有机氮含量均显著高于主养草鱼池塘,主养黄颡鱼和草鱼池塘沉降颗粒物的δC平均值分别为-25.3‰和-25.4‰,δN同位素平均值分别为6.2‰和5.9‰。

3.3 稳定同位素在养殖方式鉴别中的应用特点

通过总结上述研究发现,稳定同位素在养殖方式的溯源中存在以下特点:(1)利用元素以δC、δN同位素为主,δH、δO、δS同位素为辅。目前,在养殖方式鉴别领域的应用研究多用δC、δN同位素,δC、δN同位素跟水产养殖的摄食来源有关,能极大地反映水产品摄食的种类。另外,水产品中的稳定同位素分析由总的稳定同位素特征向水产品中某一类化合物分子中的稳定同位素特征转变。(2)多种分析手段相结合。单一的稳定同位素技术在野生和有机养殖水产品中进行溯源比较困难,需借助其他的技术手段共同分析,如元素分析、脂肪酸分析、氨基酸分析等。(3)需借助一定统计学方法。对于特定的鉴别,需要借助一些统计学方法建立定量的生产方式预测模型,目前用到的统计学方法主要有:多元统计分析、主成分分析、偏最小二乘判别分析等。在养殖方式鉴别研究中,对于除稳定同位素方法以外的分析方法、分析对象以及统计方法的补充都是为了提高生产方式鉴别的准确度。因而,提高准确率是鉴别的首要目标,但是在提高鉴别准确度的同时更应该分析同位素特征以及其他内含物成分与养殖方式的相关性联系,从而揭示溯源机理。

4 结论与展望

综上所述,稳定同位素技术已经成为水产品生产方式的一种有效的鉴别手段。目前的生产方式鉴别主要集中在海水产品,而淡水产品的生产方式鉴别研究较少。今后可从以下几方面着手深入研究稳定同位素技术在水产品养殖模式鉴定方面的应用。(1)加强对淡水产品养殖的模式,尤其是复杂生态养殖方式的淡水产品整体的稳定同位素特征分布特征研究。(2)为了提高区分度,需加强对某个部位或某类化合物的同位素特征的研究,并将这类养殖方式的同位素特征之间的关系进行深度利用。(3)统计学方法对养殖方式鉴别起着至关重要的作用,但目前使用的统计学方法相对单一,需要尽可能丰富建模方法从而从数据挖掘的角度提高鉴别模型的预测效率。通过以上三方面的研究以期为生态化养殖方式生产农产品提供行之有效的技术监管或认证手段。