明晰化视阈下《边城》四译本政治军事词汇翻译研究

赵秋荣 郭旭

(北京科技大学 外国语学院,北京 100083)

1.引言

“乡土文学之父”沈从文的作品强调湘西人物的人伦之善和诗情之美,处处渗透着湘西地区魅人的乡土气息(吴立昌,1983)。《边城》是其最具代表性的作品,“对于农民与兵士,怀了不可言说的温爱,这点在我的一切作品中,随处都可以看出……”(沈从文,1934)。《边城》共有四个译本①,前后跨越70多年,分别是项美丽与邵洵美的“GreenJadeandGreenJade”、金隄与白英的“TheFrontierCity”、戴乃迭与杨宪益的“TheBorderTown”、金介甫的“BorderTown”。

以往《边城》英译研究或集中于四个英译本的对比考察,或更关注金介甫的译介特色。考察四英译本的对比研究主要有:译者个人经历、语言、社会、政治、历史和跨文化因素对译本生成及接受的影响(Kinkley,2014);四译本的时代特色(谢江南、刘洪涛,2015)、译者风格研究(赵秋荣、郭旭,2019)、语用差异(王建国、谢飞,2020)等。考察金介甫译本的研究集中在:金介甫的学者型译者特色(Xu,2012;徐敏慧,2019)、英译中的文化操纵(刘汝荣,2014)、译介特色(卢国荣、张朋飞,2016)、文化资本视角下的厚译(王振平、姜丽晶,2018)、文化态度(黄勤、谢攀,2019)等。

受民国时期湘西历史、政治、文化等人文环境影响,《边城》涉及许多军事政治词汇,如“戍兵”“副爷”“厘金局”“老参将衙门”等,这些词汇具有丰富的文化内涵,体现出湘西地区独特的政治建构与生活方式,有些文化现象无法在西方文化中找到完全对应项。考察《边城》英译本中政治军事词汇方面的研究相对比较欠缺,而政治军事类词汇与一国政治、法制制度、军事等密切相关,其翻译可以“显示译者对原作的不同理解,表达了他们对东西方文化的不同认知”(胡作友、张丁慧,2019:100),对于探讨中国文化走出去及中国文化外译具有重要意义。因此,本文考察《边城》四译本中政治军事类词汇翻译差异,旨在探讨以下问题:(1)《边城》四译本政治军事类词汇翻译的明晰化程度有何差异?如何考察明晰化程度差异?(2)造成明晰化程度差异的动因有哪些?

2.国内外明晰化研究述评

Vinay & Darbelnet(1958/1995)最早提出翻译显化(explicitation)策略,指源语中的隐含信息在目标语中得到显性表达。Blum-Kulka(1986)系统研究后提出“显化假设”(Explicitation Hypothesis),即译文往往长度增加,衔接显化程度增强。Baker(1993)借助语料库的研究范式,将显化列为翻译共性假说的重要部分。Klaudy(1998)将其分为强制性显化、非强制性显化、语用显化和翻译内在显化。其中语用显化与文化差异密切相关,如解释目标语读者不熟悉的文化现象。一般认为,显化的译文明晰化(explicitness)程度更强。

国内外的显化或者明晰化研究集中在研究某类特定词汇,如人称代词(黄立波,2008)、报道动词(张丹丹、刘泽权,2016)、逻辑连接词(Othman,2020),或考察多个指标如词汇密度、类符型符比、平均句长、连接词、高频搭配、词性转换、连接词等(戴光荣、肖忠华,2010;庞双子,2019; Tsai,2021),或探索显化动因(柯飞,2005;Kruger,2019)等。上述研究为我们提供了很多启发。然而,仍有些问题未得到充分研究,例如如何测量不同译本历时明晰化差异?差异的动因除了语言内部因素外,还需要关注哪些因素?本文旨在这些方面做出探索。

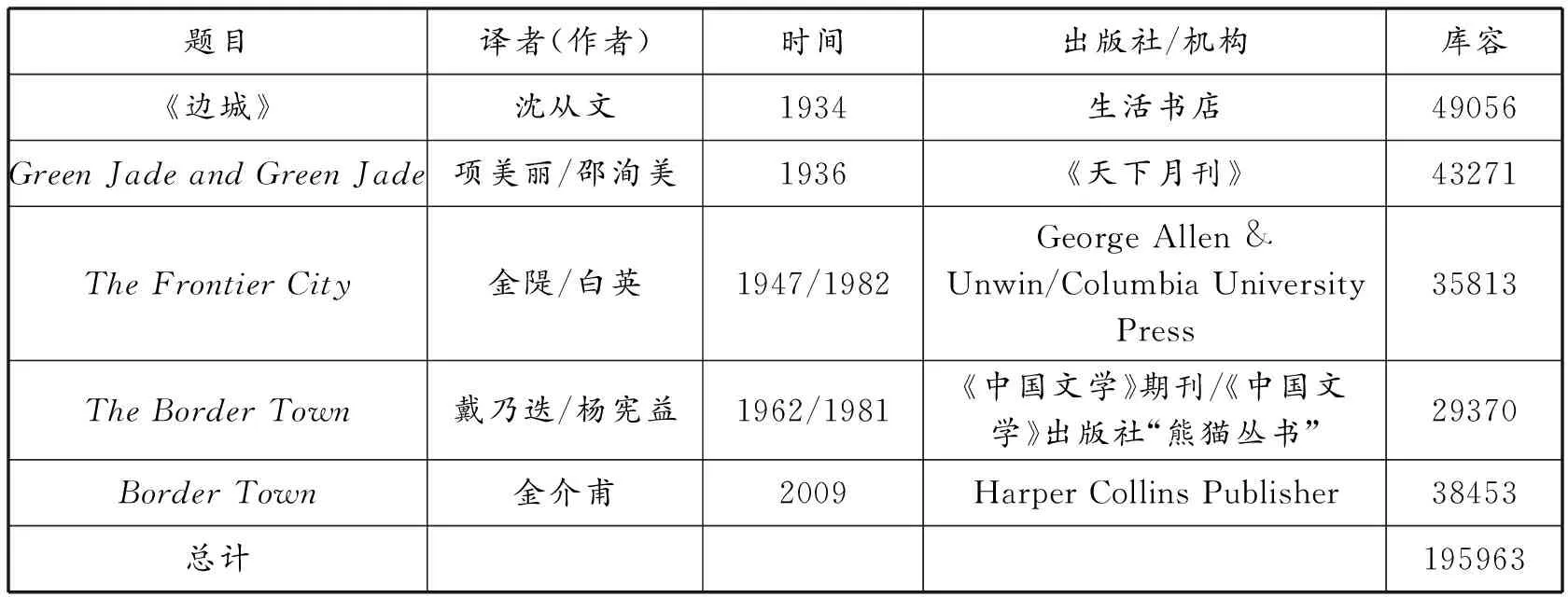

3.语料库建设

本文建立《边城》四译本汉英平行语料库,库容为195,963个字/词,所有语料均达到句级对齐(赵秋荣、郭旭,2019),具体见表1:

表1 《边城》四译本汉英平行语料库

4.研究发现

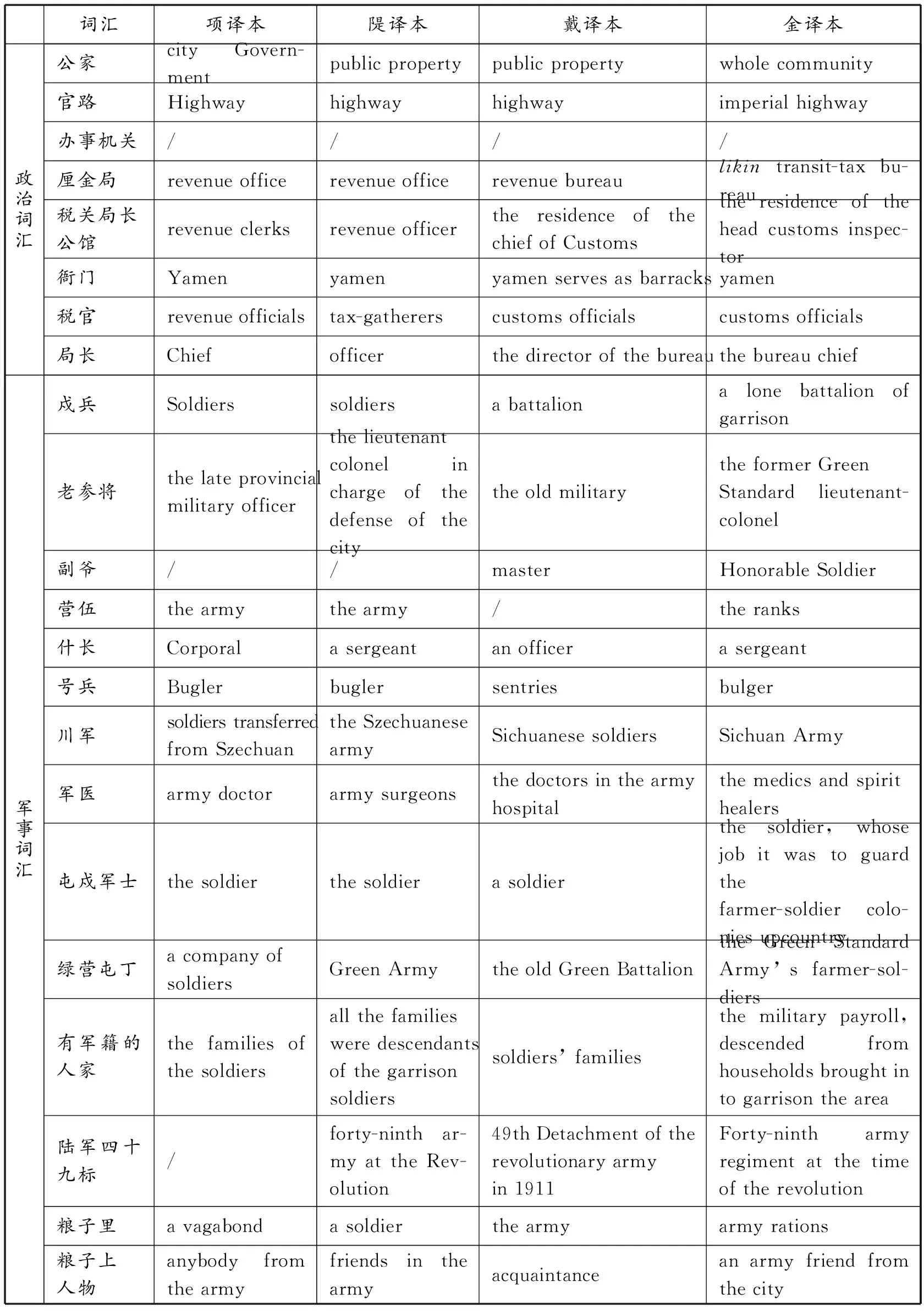

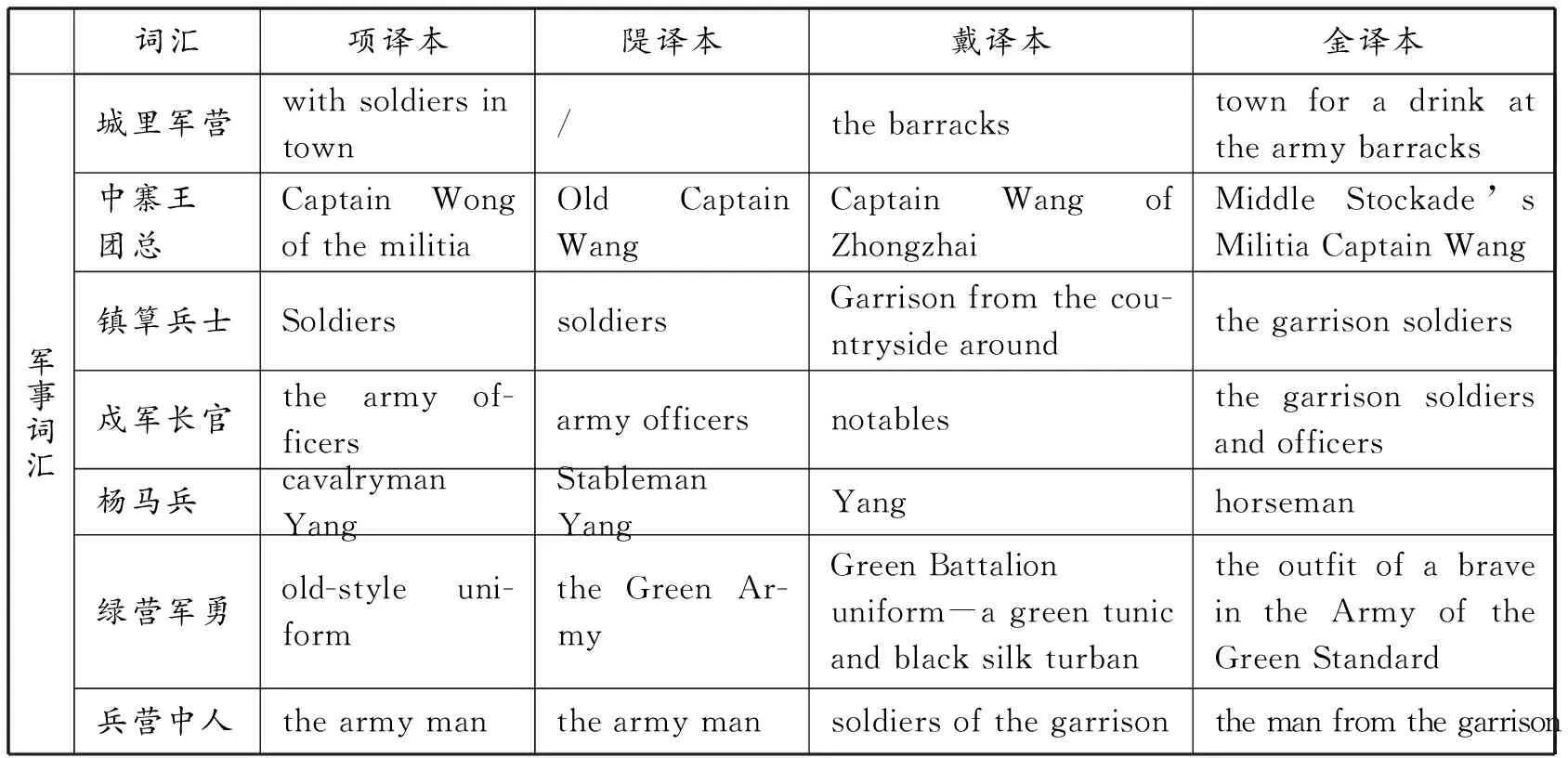

4.1四译本政治军事类词汇使用差异

本文提取了四译本中所有含“军”“兵”“局”“长”“公”“屯”“机关”“爷”等体现政治军事性质的词汇(“军人”“兵士”“军官”的译法基本相同,不计入考察)。最终聚焦29个词汇,其中8个政治词汇、21个军事词汇,具体见表2。

表2 《边城》四译本政治、军事词汇翻译列表

(续表)

从表2可以看出:四译本中政治军事词汇翻译差异较大,有直译、直译辅以一定解释、音译、音译加解释、意译、省略等多种方法。

4.2 《边城》四译本译文明晰率考察

翻译过程中源语的文化意象通常发生不同程度的改变,文化折射率(Cultural Refraction Index)一定程度上可以反映文化意象存真或改写的程度(王树槐,2019)。参照龚云霞、王树槐(2008:52)提出的文化折射率公式:文化折射率=译文文化值/源文文化值(文化折射率在0~1之间波动,越靠近1,表明文本间文化相似性越大;越靠近0,表明文化相似性越小)。本文尝试提出译文明晰率计算方法:

(1)以源语为中心的直译赋1分,如“戍兵”译为“soldiers”。直译辅以一定解释赋2分,如“绿营军勇”译为“Green Battalion uniform-a green tunic and black silk turban”。未能准确传递源语信息赋0分,如“绿营屯丁”译为“Green Army”。

(2)音译译语中不存在的说法赋1分,如“衙门”译为“yamen”。采用音译加解释赋2分,如“厘金局”译为“likintransit-tax bureau”。

(3)采用意译赋0分,如“粮子里”译为“vagabond”。采用文化等值词赋0.5分,如“号兵”译为“bugler”。

(4)省略源语赋0分。部分省译赋0.5分,如“戍兵军士”简化为“the soldier”。

(5)为将最终明晰率缩小到1以内,每项翻译策略的比分权重设置为0.5。

经计算,四译本中政治军事类词汇译本的明晰率分别为:0.3、0.36、0.41及0.52。历时看,四译本政治军事类词汇翻译的明晰率呈上升趋势。

5.明晰化动因探索

译者的社会阶层、教育背景、职业经历等社会轨迹及其在翻译活动中形成的认知结构对译文生成可能产生一定影响,政治军事词汇的翻译也不例外。

5.1译者所处社会环境与明晰化

《边城》的故事发生在20世纪30、40年代,正处于中国旧社会,这个时代人的生活是“暗无天日”“民不聊生”(谢江南、刘洪涛,2015:113)。项译本20世纪30、40年代在《天下月刊》上连载。《天下月刊》旨在“向西方解释中国,而不是向中国人解释西方”(刘月悦,2021:124)。这个时期国内的“文学翻译比较强调传达原作的神韵,比较看重译文的通晓流畅,而不怎么注意传达原文的形式”(孙致礼,2002:41)。项译本在文化信息传递方面主要采取省略、归化的翻译方法。第二个译本产生于抗日战争结束不久,此时长期紧张的局势略微趋缓,译者旨在帮助英语读者认识中国。该译本翻译方式较自由,部分字词不译或进行改写,常删减文化词语与乡土特色描述,力求简单传达故事内容。20世纪60年代之后,中国文学外译的社会环境发生改变,西方研究者对中国现代文学兴趣渐浓。戴译本主动向其他国家译介中国文学,负有宣传国家形象的责任,多采取改写、删减等翻译策略。20世纪80年代以来,沈从文的大量作品被英译到西方国家。同时,读者群体由普通读者转向更多专业研究者,使英译本“既考虑普通读者的需求,也为专业研究者提供准确的社会文化信息。翻译策略上要求译文能够最大限度地再现原作”(王慧萍,2014:204)。在此背景下,金译本多忠实于原文,采用更加明晰化的翻译策略,较准确地传递了文化信息。

例(1)自己既在粮子里混过日子,明白出门人的甘苦。

Since he himself had once beena vagabondhe knew all about the troubles of homeless people.(项译本)

Asa soldier, he had known the sufferings of wanderers and the dispossessed.(隄译本)

Havingroughedit himselfin the army, he knew the hardships of life on the road and could sympathize with the misfortunes of others.(戴译本)

He knew what it was like to live onarmy rationsand endure the hardships of travel, and what it felt like to have one’s hopes dashed. (金译本)

“粮子”指军队,“粮子上人物”指吃粮当兵的人。顺顺在军营中漂泊流离的生活突出了“出门人的甘苦”。若只按字面意思,西方读者可能无法理解“粮子里混过日子”的含义。项译本采用归化法译为“vagabond”,意为“流浪者”,没有将顺顺的“军人”身份进行明晰化处理。隄译本直接译为“a solider”,也没有突出顺顺成为军人后的生活状态。戴译本用“roughed”表现军人生活艰苦。金译本采用更明晰化的翻译策略,“live on army rations”既突出了顺顺的“军人”背景,“endure the hardships of travel”又译出了顺顺在军队中经历了颠沛流离的生活。

例(2)掌水码头的名叫顺顺,一个前清时便在营伍中混过日子来的人物,革命时在著名的陆军四十九标做个什长。

Shun Shun was chief of the stevedores. He had served in the army during the late Ch’ing dynasty and was appointed corporal bythe revolutionary party. (项译本)

Shun-shun was the dock manager in this city. He had served in the army towards the end of the Ch’ing dynasty; he had been a sergeant inthe famous forty-ninth army at the Revolution. (隄译本)

The wharf-master, Shun Shun, served under the Qing Dynasty banner before becoming an officer in the celebrated49th Detachment of the revolutionary army in 1911. (戴译本)

The man in charge of the docks was one Shunshun, a character who’d spent his time in the ranks during the Qing dynasty and then led a squad as a sergeant in the famousForty-ninth army regiment at the time of the revolution. (金译本)

“陆军四十九标”原是晚清新军的一个建制单位。1911年10月,湘西人陈渠珍带领军队响应武昌起义,为推翻清王朝立下了汗马功劳,但这支军队实际是晚清时期的遗留物。项译本采用省译,笼统地译为“革命军队”。隄译本直译为“革命中的第四十九支队伍”,未完全传递其中的文化信息。戴译本刻意增加了时间节点“1911”,即辛亥革命发生的时间,为“掌水码头顺顺”的出现增添了革命背景,由原来在“营伍中混日子”的“前清兵士”转变为“革命军军官”,提高了人物的身份。金译本译为“革命时期的第四十九支军队”,且又在文后注释附上更详尽的解释:“晚清时期参加1911年革命,推翻君主专制的新式军队”,并强调“当时中国大部分地区受到军阀混战、强盗流窜及内战的影响”,更明晰化了当时的文化背景。此外,金译本附加了32个注释,长达7页。对于地名、人名、谚语、头衔、动物、植物、食物等都进行详细注释。

5.2译者文化身份与明晰化

译者文化身份对译本也有重要影响。项美丽自幼接受西方教育,西方文化很大程度上支配着她对东方的认识。尽管与邵洵美合作,翻译过程中项美丽仍始终站在西方文化立场上,从“异乡客”的角度进行翻译,把一些中国特性的东西“普遍化”。金隄与白英合译本中,金隄作为中国本土译者,比西方译者更容易理解原文表达。在中国特有文化信息的传达上,隄译本多采用直译,未采用加注或其他相应解释的方式,单就中国文化传播这个角度上讲,可能略逊一筹。戴乃迭的文化身份深刻地影响了她的翻译方式。她长期居住在中国,热爱中国文化,成长为一位具有双重文化身份的翻译家。这种双重文化背景使她与杨宪益翻译《边城》的过程中更能把握中国文化词汇的内涵。她的翻译作品“从内容到精神都高度忠实于原著,体现出一种不虚美、不隐善的文化立场”(李晶,2003:177)。政治军事等词汇的翻译上,戴译本偏向直译。不同于前三个译者,金介甫自身是历史学家,又是沈从文研究专家。他曾七下湖南,十多次拜访沈从文,写出长达30多万字的沈从文传记TheOdysseyofShenCongwen。他的学者身份在译本中得到了具体体现,主要采用细译(close translation)与厚译(thick translation)的翻译策略,即“将原作隐含信息明确化,或者添加原作中未提及的信息,或在译文文本之外添加各种注释,包括增加脚注、尾注等,这些对原作的补充或解释促使译文更清晰易懂”(徐敏慧,2010:224)。

例(3)这地方城中只驻扎一营由昔年绿营屯丁改编而成的戍兵,及五百家左右的住户。

There was onlya company of soldiersto patrol the border; and five hundred houses made up the city. (项译本)

There are only about five hundred families in the city; and there was only a company of soldiers, from theGreen Army, to patrol the frontier. (隄译本)

The town is garrisoned by a battalion reorganized fromthe old Green Battalion. There are about five hundred military households. (戴译本)

Chadong and its environs were defended by a lone battalion of garrison troops reorganized fromthe Green Standard Army’s farmer-soldiersof yesteryear. (金译本)

“绿营”是清朝时国家常备兵之一,因以绿旗为标志,称为绿营,又称绿旗兵。茶峒的“戍兵”是从原先清朝的“绿旗兵”中改编而成。项译本把“绿营屯丁改编而成的戍兵”简化为“soldiers”,降低了阅读难度,但也失去了原文文化内涵。隄、戴译本未添加任何解释,直接译为“Green Army”和“the old Green Battalion”,西方读者很容易产生误解,认为是“绿色的军队”。金介甫进行了详尽调查,“绿营军是1796-1935年间清朝为应对苗民暴动组建的,并与屯田军合称筸军。”(张卓亚,2017:81)。金译本采用明晰化翻译策略,将“绿营屯丁”译为“the Green Standard Army’s farmer-soldiers”,有助于读者了解中国历史上这种亦军亦农的屯田模式。

5.3翻译思想与明晰化

翻译思想影响了翻译策略。项译本认为对于中国人熟知,但外国人不太了解的词,应直接在句中增添解释。添加尾注或注释可能打扰读者阅读(Emily,1936),基于此翻译思想,项译本对一些风俗习惯进行明晰化阐释。如端午节小孩头上的“王”字,项译本解释道:老虎头上有这样的花纹,可以吓退端午节出来的鬼怪。但就军事、政治词汇翻译而言,项译本并未进行解释。金隄作为翻译家,推崇等效翻译,认为“翻译对接受者(听众或读者)的效果,应该与原文对原文接受者的效果基本相同”(金隄,1997:24)。隄译本中改动较多,往往添加解释或补充内容,将信息进一步明晰化。戴译本属于机构型翻译,肩负着塑造国家形象的重任。因此,采用相对保守的翻译策略,常主动增加或减少原文信息。为符合当代读者语言习惯,金介甫尝试使用简洁的语言风格,详细考察、准确解释每一处文化细节(Kinkley,2014)。金译本更具考究精神,以使之成为学术研究的译本。

例(4):杨马兵就喊他说:“二老,二老,你来,有话同你说呀!”

He turned back when he saw the ferryman, andYang, the cavalryman, called to him: “Second Master, Second Master, come here! I’ve got something to tell you!” (项译本)

So it wasStableman Yangwho called out to him: “Nu-sung! Nu-sung! Come here! There is something I want to talk to you about!” (隄译本)

“Come on!” callsYangwith a glance at the ferryman. (戴译本)

Thehorsemanlooked at the old ferryman, then said to No.2, “Come here, I’ve got something to say!” (金译本)

原文中杨马兵的真实身份是养马的马夫,项译本将其归化为西方文化中的“cavalryman”,将“马夫”的身份提升为“骑士阶层”,大大拔高了杨马兵的社会地位,植入了对这个人物的浪漫想象。隄译本与金译本将其译为“Stableman Yang”与“horseman”。戴译本采取删减策略,省去杨马夫的身份,直接译为“Yang”。金译本文后增添注释“湖南西部多山,没有骑兵,但马匹可作指挥官的坐骑或用于运输,表明杨马兵是一个士兵”,增加了译本背景信息。

例(5)一营兵士驻扎老参将衙门,除了号兵每天上城吹号玩,使人知道这里还驻有军队以外,其余兵士皆仿佛并不存在。

The soldiers camped in theyamen of the late provincial military officer; if their bugler had not sometimes practiced on the city wall, no one would have guessed the soldiers existed.(项译本)

The soldiers lived inthe yamen which once belonged to the lieutenant-colonel in charge of the defense of the city; but no one ever saw the soldiers, and if it had not been for the bugler who was continually demonstrating his prowess in the streets it would have seemed that the soldiers had no existence at all.(隄译本)

The old military yamen serves as barracks, but the soldiers’ presence would probably pass unnoticed if not for the sentries who practice bugling every day on the wall.(戴译本)

The battalion of soldiers was quartered inthe yamen of the former Green Standard lieutenant-colonel. Were it not for the bugler who blew his daily calls from atop the city wall, reminding all that a garrison was here, one would hardly know that these people were soldiers.(金译本)

“参将”是清朝的一种官职,职责是防守巡逻,位阶相当于现今的中高级军官。项译本译为“年老的省市军官”,体现出将“茶峒”看作一般城市建构的“异乡客”角度。隄、金译本使用西方人熟知的词汇“lieutenant-colonel”显示“参将”的位阶,隄译本还补充了这一官职的职责是“in charge of the defense of the city”,体现出追求等效翻译的翻译思想。戴译本没有翻译“老参将”,而是与之后的“衙门”一起简化为“旧时的军事衙门”。

通过对《边城》四译本军事政治词汇翻译策略的分析发现,四译本的明晰化程度有一定差异。前两个译本产生时只有零星中国文学被英译到西方。他们更注重译文的易懂与通顺,多采用归化的翻译策略,甚至删减不易理解的部分,明晰程度较低;戴译本旨在通过中国文学翻译打造中国形象,译者采用相对保守的翻译策略,改写或删减占一定比例;金介甫本人是沈从文研究专家,译者对原文作者研究颇深。译者希望该译本成为供学术研究的版本,译文中多使用细译与厚译的翻译策略,属于学者型翻译。因此,该译本更具考究精神,明晰化程度更高。可见,译者所处社会环境、文化身份和翻译思想与译本的明晰化程度有一定关系。该部分也验证了我们通过实证方法获得的结论。

6.结语

政治军事词汇类的翻译非常复杂,本文基于《边城》四英译本的汉英平行语料库,定量考察了《边城》四英译本中政治军事词汇明晰化的特征,尝试提出了翻译文本明晰化的计算方法与影响因素。研究发现:项译本、隄译本、戴译本与金译本政治军事词汇翻译有一定相同之处,但差异也非常明显。此外,四译本明晰化程度依次增强,金译本明晰化程度最强。本文认为明晰化程度与译者所处社会背景、文化身份等社会轨迹、以及译者的翻译思想等都有一定关系。

注释:

① 文中《边城》四个英译本简称为项译本、隄译本、戴译本与金译本。