外语教师跨学科研究能力概念内涵及研究进展评析

陶伟

(浙江外国语学院 英语语言文化学院,浙江 杭州 310023)

1.引言

研究能力是高校教师必备素养,但外语学科研究传统一直偏弱(戴炜栋, 2009),外语教师研究能力更是有待提升(Bai & Hudson, 2011)。外语教师研究能力薄弱的表现之一是常局限于外语学科甚至某个具体方向来发现研究问题、选用研究方法和阐释研究发现(张思永,2020)。例如,外语教育研究的11个维度之间就少有跨维度的交流分享(王文斌、柳鑫淼,2021)。

新文科建设挑战了局限于某个学科甚至具体方向的研究能力。2020年发布的《新文科建设宣言》强调结合人工智能技术等,对文学、语言学及其他传统学科进行改造升级,从多领域进行交叉研究(樊丽明等,2019)。外语学科本就具有跨学科属性(王卓,2018),学界已经出现对跨学科研究的呼吁(Hawkins & Mori,2018)和对相关框架方法的论述(Hall,2019)。新文科更加要求外语学科充分认识现实问题的复杂性和学科的局限性,打破学科内部以及与其他学科间的壁垒,强化跨学科研究(胡开宝,2020)。而这就要求高校外语教师发展跨学科研究能力(曲卫国,2019)。 跨学科研究能力发展实践离不开相关研究的指导。虽然外语学科的跨学科研究正在快速增长,但仍缺乏对跨学科研究能力概念内涵的界定,关于外语教师跨学科研究能力的研究也不深入。这不利于外语教师在新文科背景下的专业发展,也无益于外语学科跨学科研究的持续和深入。本文综合国内外外语学科及其他学科文献,提炼外语教师跨学科研究能力概念内涵,进而评析教师跨学科研究能力研究进展,最后指出未来研究走向。

2.外语教师跨学科研究能力概念内涵

明晰概念内涵是拓展跨学科研究能力研究的基础,但外语学科还缺少相关论述。王立非和金钰珏(2019)探讨商务英语教师核心素养时论及跨学科研究能力,提出商务英语教师的跨学科研究能力包括跨学科思维能力、跨学科教学研究能力、跨学科理论研究能力和跨学科应用研究能力。这一论述从教师个体内素质(即教师独立开展跨学科研究所需素质)的角度出发,强调了跨学科研究能力在不同类型跨学科研究中的重要性。但该论述存在三点不足:一是分类依据不统一,跨学科思维能力与其他三类能力不在同一层面;二是未提炼四类能力背后的公共关键能力(个体内素质的核心要素);三是未提及教师人际间素质(即教师合作开展跨学科研究所需素质)。

其他学科的个别研究为上述不足提供了补充。戴正农和章莉(2011)思辨分析了国际知名跨学科研究专家西蒙(Herbert A. Simon)的跨学科研究经历,得出跨学科的问题表征能力、方法移植能力和知识转换能力是其在跨学科研究中做出创造性贡献的关键。这三项能力属于教师个体内素质,它们背后的分类体系是研究过程的不同环节,前两项能力对应发现研究问题和选用研究方法两个环节,知识转换能力则贯穿所有环节。可以看出,这三项能力正是教师个体内素质的核心要素。但整个研究是基于对一位专家经历的个案分析,数据的广泛性有所欠缺,且未提及教师人际间素质。

与国内文献不同,国外文献偏向教师人际间素质。Gebbie et al.(2008)和Holt(2013)通过“德尔菲法”①总结出教师跨学科研究能力的多项相关素质。Gebbie et al.(2008)对医疗健康等领域27位专家进行了两轮数据收集和分析,得出跨学科研究能力涵盖执行研究、学术交流和学术互动三个维度下的17项具体能力,后两个维度下的具体能力均隶属于教师人际间素质。Holt(2013)收集和分析了英语、数学等领域19位专家的四轮数据,得出跨学科研究能力涵盖人格特质、学科意识与交流、融合过程、团队协作和成果产出五个维度下的24项具体能力。这些具体能力大都从属于教师人际间素质。Piso et al.(2016)在分析一个公共卫生健康跨学科研究团队实践经历时将整合能力(integrative capacity,即团队有效开展整合不同学科贡献的研究的能力)看成教师跨学科研究能力的核心要素。不难看出,以上研究均聚焦教师人际间素质,很少论及教师个体内素质。

与国外文献相比,国内文献不够重视教师人际间素质。这可能是因为我国近几十年过于分化的学科分类、专门化的基层学术组织形态、主要依托单一学科的人才培养体系以及坚守传统学科与专业的评价体系不利于跨学科合作研究(马骁等,2021)。因而国内文献中的跨学科研究主要是教师独立跨越学科边界所做的研究,跨学科研究能力也相应地聚焦教师个体内素质。我国新文科建设力求破解上述瓶颈,对跨学科合作研究存在迫切需求。因而新文科背景下的跨学科研究既离不开教师作为个体的深耕细作,也需要他们与本学科不同方向和其他学科研究者的有效合作,教师跨学科研究能力在概念内涵上也就需要同时满足这两大需求。

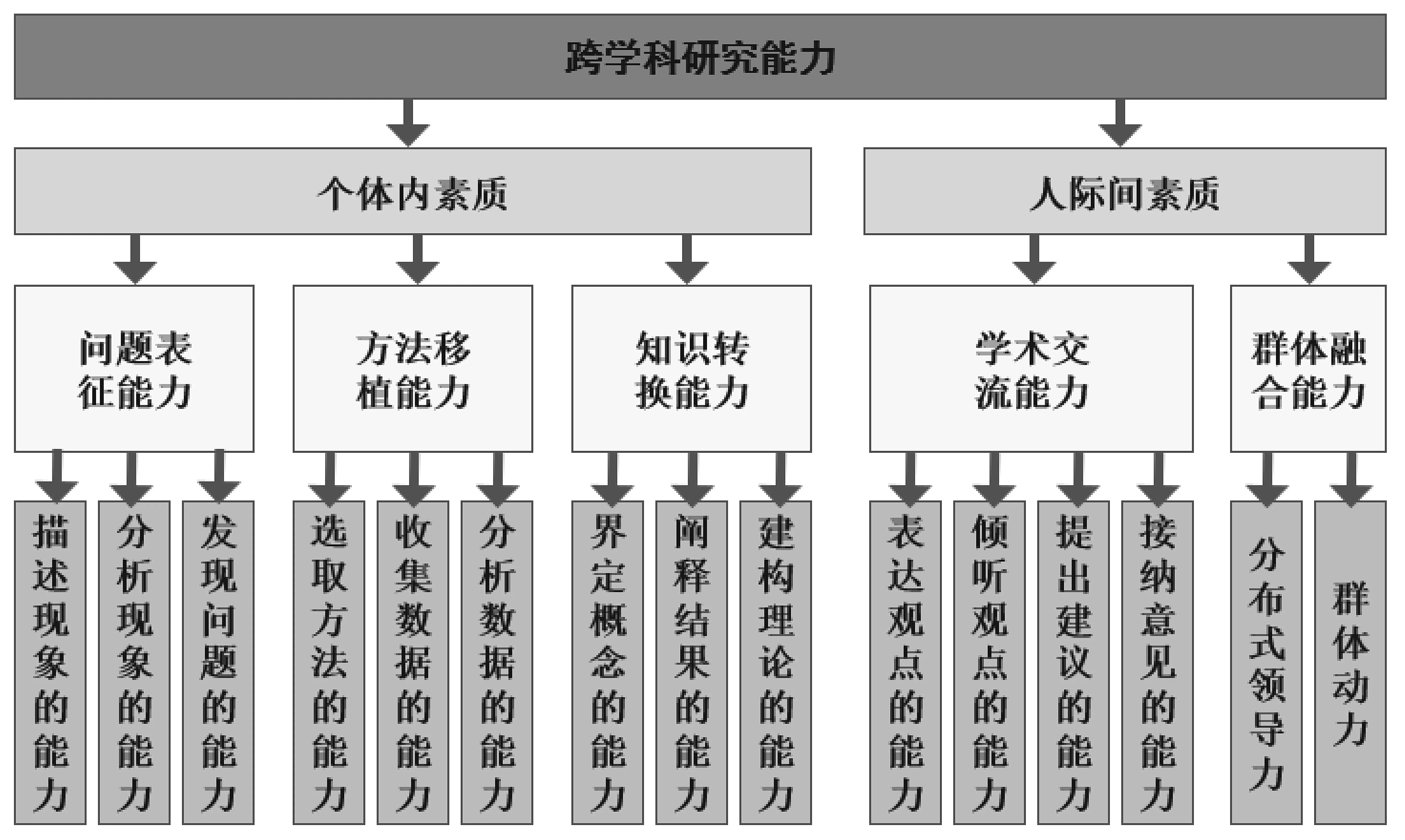

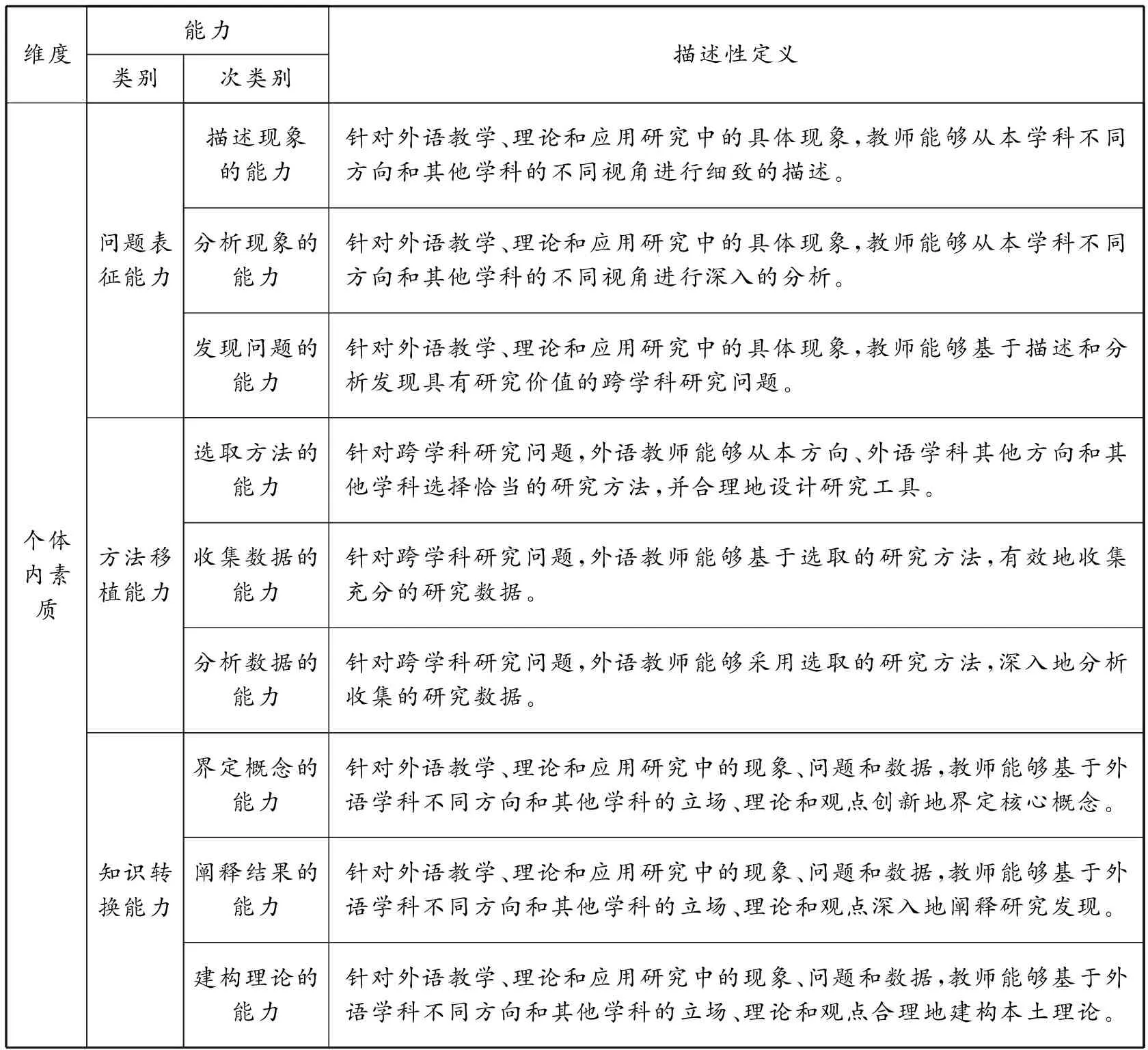

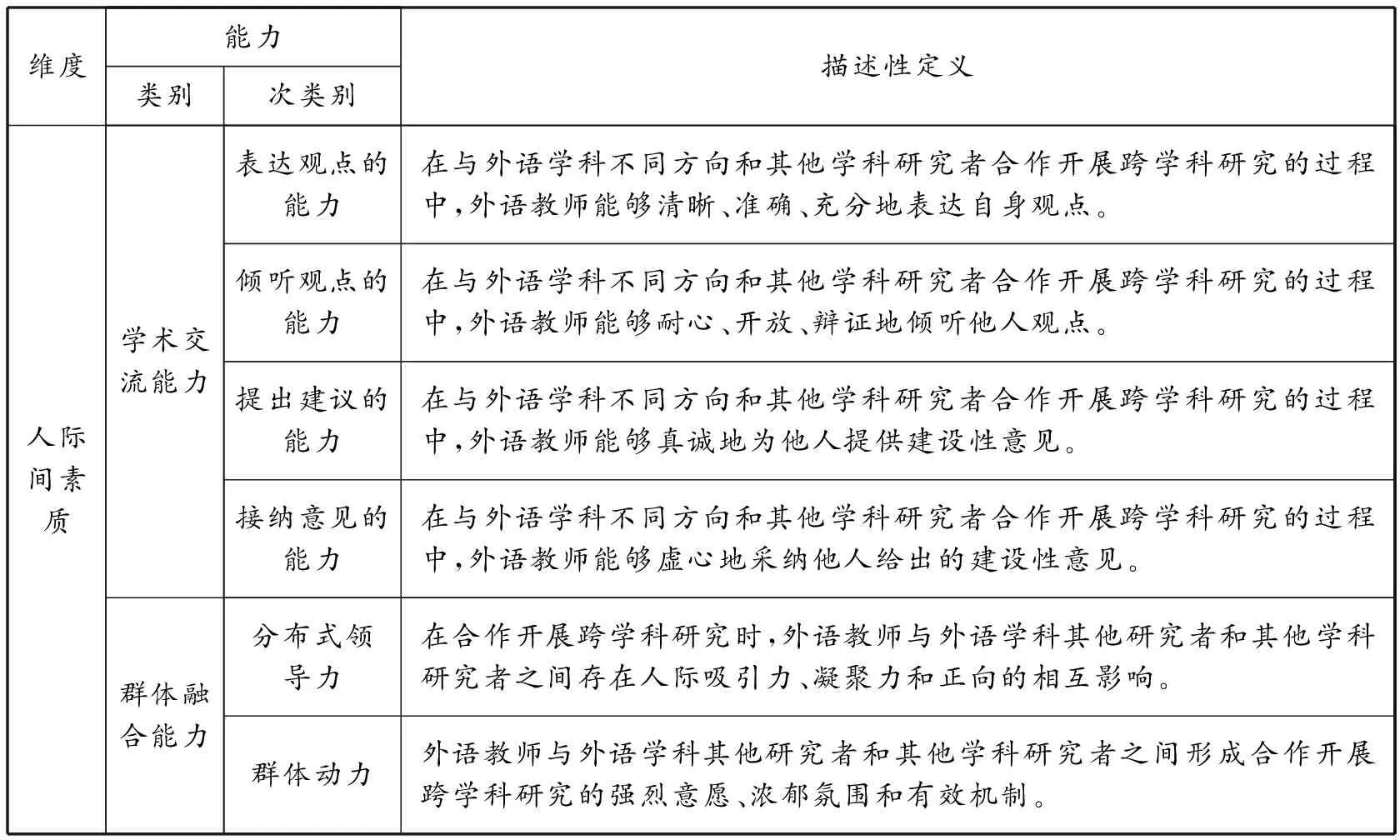

对于新文科背景下的外语学科而言,跨学科研究指的是:跨越外语学科内部各个方向(外国语言学及应用语言学、外国文学、翻译学、比较文学与跨文化研究、国别与区域研究),以及跨越外语学科与其他学科(如思想政治、心理学、认知科学、神经科学、计算机科学、社会学、经济学)边界的教学、理论和应用研究。笔者将这种跨学科研究所需要的跨学科研究能力界定为:外语教师独立和合作开展跨学科教学、理论和应用研究所需的个体内和人际间素质。其中,个体内素质包括跨学科的问题表征能力(描述现象的能力、分析现象的能力、发现问题的能力)、方法移植能力(选取方法的能力、收集数据的能力、分析数据的能力)和知识转换能力(界定概念的能力、阐释结果的能力、建构理论的能力)等;人际间素质则包括跨学科的学术交流能力(表达观点的能力、倾听观点的能力、提出建议的能力、接纳意见的能力)和群体融合能力(分布式领导力、群体动力)等(不同能力间的结构关系见图1;各类别和次类别能力的具体内涵见表1)。

图1 外语教师跨学科研究能力结构关系

表1 外语教师跨学科研究能力概念内涵

(续表)

笔者认为,在新文科背景下理解、探究和阐释外语教师跨学科研究能力,应该摒弃传统还原论观念而走向复杂系统论观念(许余龙,2011)。一是如图1和表1所示,跨学科研究能力构成要素复杂,这些构成要素共同反映教师跨学科研究能力的基本现状;二是跨学科研究能力根植于复杂的外在环境系统,且外在环境系统内部因素间的动态关联决定了整个系统对教师跨学科研究能力的影响;三是跨学科研究能力不是线性发展的,教师与外在环境系统的动态互动决定了其动态发展过程。

3.教师跨学科研究能力研究进展

通过检索国内外主要数据库(Web of Science、EBSCO、Springer、中国知网、国家图书馆)发现,国内外2010年前后才开始出现关于教师跨学科研究能力的研究,而且外语学科和其他学科的研究都不丰富。笔者掌握的数十篇文献聚焦三个主题:基本现状、影响因素和发展路径。下面梳理评析这些文献,以呈现教师跨学科研究能力研究进展。

3.1基本现状研究

外语学科关于教师跨学科研究能力基本现状的研究极少,且以思辨性评判为主。例如,戴炜栋等(2020)指出,长期以来,许多外语教师跨学科研究意识薄弱,在研究实践上很少走出外语学科甚至其下属的某个具体研究方向,缺乏大科学工程意识,经常孤军奋战而非基于跨学科研究需求搭建跨学科研究团队,不同语种教师之间的合作很少,外语教师更少参与其他学科特别是硬科学的学术活动。曲卫国(2019)反思提出,大多数外语教师没有接受跨学科研究专业训练,研究走出外语学科后得不到认可,对其他学科的寄生性很强,存在研究单薄、研究浅化和数据拼凑等问题。这些研究指出的现象和问题表明外语教师跨学科研究个体内素质和人际间素质均偏低。周芸等(2018)对某地方师范院校20位英语教师的多元学术能力进行了调查,结果发现他们的跨学科研究能力偏弱。

其他学科也缺乏专门的教师跨学科研究能力基本现状研究,但一些文献在研究教师跨学科研究经历和态度时涉及对跨学科研究能力基本现状的调查分析。例如,Johari et al.(2012)调查研究了17个因素对工程类学科43位教师跨学科合作研究的阻碍作用,其中就涉及教师整体跨学科研究能力和学术交流能力强弱,但这两者未成为明显的阻碍因素。Moore et al.(2018)在线调查了社会学领域118位初任教师对跨学科研究的感知,其中涉及教师对自身跨学科研究多项素质的感知,结果发现多数教师具备以下素质:复杂理论应用、与其他学科同事交流、不同学科概念方法融合、研究发现实践转化、跨学科研究设计/资助申请/实施、跨学科研究工作解释以及跨学科文献阅读/会议参与/学术发表。

由上可知,在研究数量上,关于教师跨学科研究能力基本现状的研究还非常少。在研究方法上,已有文献以缺少实证数据的思辨性评判为主,仅有的几项问卷调查研究缺乏对跨学科研究能力的系统设计,相关条目很少。在理论视角上,几项思辨性评判都是基于研究者日常观察的经验总结,几项实证研究也都基于研究者日常观察和思辨推理设计相关条目,背后的理论基础相对薄弱。此外,从采用少数条目衡量教师整体跨学科研究能力强弱而非调查其下属具体素质状况的做法看来,这些研究深受传统还原论观念影响,未充分认识到跨学科研究能力在构成要素上的复杂性。

3.2影响因素研究

分析显示,外语学科没有直接聚焦教师跨学科研究能力影响因素的研究,其他学科相关研究也很少,但一些文献间接分析了可能影响教师跨学科研究能力的因素。国外研究中,前文提及的Johari et al.(2012)发现,经费支持不稳定是17项因素中影响教师跨学科合作研究的首要因素。Moore et al.(2018)的在线调查也发现了多类影响初任教师跨学科研究的因素,包括对跨学科研究及相关培训的矛盾情感;机构口头上支持但实际上并不理解、支持和重视跨学科研究;找不到合作对象和不会处理团队关系。

涉及国内教师的研究当中,Li et al.(2015)通过问卷调查比较分析了325位中国和澳大利亚高校教师关于跨学科研究效价的数据,结果发现中国教师对跨学科研究效价的感知显著低于澳大利亚教师。于汝霜(2020)综合传记史、博文和问卷数据探究了高校教师的跨学科交往情况,其中一些论述显示教师跨学科交往影响了他们的跨学科研究能力,比如获得学术关系资本和知识资本、锻炼思维能力、激发学术灵感、提高工作效率等。

整体而言,在研究数量上,直接聚焦教师跨学科研究能力影响因素的研究还非常欠缺。在研究方法上,已有研究所用方法比较单一,大都通过量化的问卷调查进行,仅个别研究综合了传记史、博文等质性数据。在理论视角上,Johari et al.(2012)和Moore et al.(2018)基于研究者日常观察和思辨推理进行研究设计,背后的理论基础比较薄弱。Li et al.(2015)综合运用了关注效价的期望价值理论和中西文化差异理论。于汝霜(2020)整合采用了学科文化差异、中国社会和人际关系以及学术网络结构等方面的理论。在所用理论的指导下,这些研究分析得出了多个类别的影响因素,说明已经意识到其多元性;但较少结合具体情境分析各类影响因素之间的相互作用,说明对它们之间的关联性仍认识不足。由此看来,这些研究尚未充分摆脱传统还原论的影响。

3.3 发展路径研究

基本现状和影响因素研究的落脚点在于探寻发展路径,但外语学科和其他学科都很少探究跨学科研究能力发展路径。在外语学科,莫爱屏等(2014)从学生选拔、课程设置和学生指导方面思辨提出了翻译学博士生跨学科研究能力发展建议。

在其他学科,Vogel et al.(2012)对已有数据进行二次分析的回溯性混合研究发现,一项医学领域的跨学科培训促进了参训人员跨学科研究能力发展,体现在跨学科研究态度(跨学科研究倾向、对跨学科研究培训的态度)、跨学科研究技能(知识扩展、创造力增强、跨学科研究兴趣/技巧增长)、个人和人际合作能力(跨学科合作的产出效应、跨学科合作过程的质量)三个方面。上文提及的Holt(2013)的研究还得出了研究生教育中发展跨学科研究素质的18类活动。Galway et al.(2016)基于自身五年参与“生态学视角下的气候变化、水和健康接口研究”的经历,详细总结了团队发展跨学科研究能力的五条经验:寻找思维框架、强调做中学、多视角审视研究问题、隐性观点显性化和反思性实践。

由上可知,在研究数量上,关于教师跨学科研究能力发展路径的研究还非常稀缺。在研究方法上,已有研究采用了理论思辨、实践经验总结、德尔菲法和回溯性混合研究方法等,较少采用有助于深度描述跨学科研究能力发展路径的质性方法。在理论视角上,Vogel et al.(2012)搭建了一个反映研究问题之间关系的操作框架,但该操作框架主要基于思辨推理,而非指导性理论。其他几项研究主要基于实践经验或专家经验,背后的理论基础比较薄弱。另外,这些研究中的发展路径主要都是静态的发展策略,鲜有提及动态的发展过程,说明更多地从传统还原论的视角看待教师跨学科研究能力发展路径。

4.未来外语教师跨学科研究能力研究走向

前文对国内外文献的分析显示,外语学科和其他学科关于教师跨学科研究能力的研究起步较晚且进展缓慢。在国家大力发展新文科的背景下,外语学科应该加速推进外语教师跨学科研究能力研究。基于已有研究,笔者认为未来研究走向涉及三个方面。

首先,秉持复杂系统论观念。已有关于跨学科研究能力基本现状、影响因素和发展路径的研究均深受传统还原论观念影响,不够重视跨学科研究能力构成要素的复杂性、各类影响因素间的关联性和发展路径的动态性。这不利于揭示跨学科研究能力的深层本质特征。因此,未来研究应该从传统还原论观念转向复杂系统论观念,更多地在动态系统理论(Larsen-Freeman & Cameron,2008)和人类发展生态学视角(Bronfenbrenner,2005)等关注复杂性、情境性和动态性的理论指导下进行。

其次,深化概念内涵、基本现状、影响因素和发展路径研究。综合国内外外语学科和其他学科文献,本文厘定了外语教师跨学科研究能力概念内涵,但这还需要通过实证研究进行检验和完善。已有文献虽初步探究了教师跨学科研究能力基本现状、影响因素和发展路径,但关于这三个主题的研究尚存在很多不足:基本现状研究只进行了不够系统的整体性调查,未探明跨学科研究能力每项具体素质的情况;影响因素研究只总结出了一些类别,未结合具体情境探究各类因素间的关联性;发展路径研究只提出了静态的发展策略,未深入描述动态的发展过程。基于此,未来研究应强化这些方面的研究。

最后,采用多元的实证研究方法。已有研究多为缺乏实证数据的理论思辨,多数问卷调查也因为缺乏理论指导和系统设计而不够深入,其他实证研究方法,特别是质性研究方法使用很少。为深化复杂系统论观念指导下的概念内涵、基本现状、影响因素和发展路径研究,未来研究应该采用多元的实证研究方法,具体包括:采用德尔菲法和问卷调查进一步验证和完善外语教师跨学科研究能力概念内涵;采用大规模的问卷调查研究不同群体(特别是可塑性强的青年)外语教师跨学科研究能力基本现状和影响因素;采用案例研究、叙事探究等方法深入描述外语教师跨学科研究能力各类影响因素间的关联性及发展过程。

注释:

① 一种系统严格的专家咨询法。研究者针对某项具体研究内容,比如这里的跨学科研究能力及其构成要素,寻找多位专家形成一个互不知情的专家小组。首先邀请这些专家独立对研究内容(如跨学科研究能力构成要素)进行论述和判断;然后研究者收集整合这些专家论述判断后形成关于研究内容的新版本,再返回专家重新进行独立判断;如此反复进行多轮后得出具有较强共识性的观点。