土地综合整治能促进乡村产业转型吗?

——来自湖北省部分乡村的证据

何硕研,方 相,杨钢桥

(1.华中农业大学公共管理学院,湖北 武汉 430070;2.华中绿城投资发展有限公司,湖北 武汉 430014)

1 引言

在快速城镇化和工业化进程中,乡村生产要素非农化、社会主体老弱化、建设用地空废化、水土环境污损化等问题突出[1]。中共十九大报告提出了“乡村振兴”战略,破解“乡村病”问题有了纲领性文件的指导,农业农村现代化建设成为乡村发展的时代主题。2021年中央一号文件进一步强调,要大力发展现代农业、优化产业结构、推进三产融合,以改变农业弱、农民苦、农村差的格局[2]。产业兴旺是乡村振兴的重中之重,是农业农村现代化的基础。但乡村产业基础仍然薄弱,产业间关联度不高,产业空间集聚程度低[3],乡村产业亟待转型。

土地整治已从单一性的农用地整理向山水林田湖草综合整治的全要素拓展[4],通过对“人—地—业”系统关系的再调试,提高土地利用效率,优化乡村三生空间,重塑乡村活力[5]。随着乡村振兴战略的提出,学者们基于城乡一体化[6]、城乡融合[7]、乡村振兴[8]等视角探讨了土地整治对乡村转型的影响,为土地综合整治促进乡村产业转型的研究提供了思路。土地是一切动态社会经济活动的静态载体[9]。乡村产业作为乡村社会经济活动的一部分,受制于土地的承载和空间约束[10]。因此,实现乡村产业转型需要以土地综合整治为切入点,优化土地利用结构,合理布局“三生”空间。近年来,学术界在土地综合整治与乡村产业发展方面的研究取得了较为丰硕的成果。如陈坤秋等[11]从理论层面阐释了新时代土地整治重塑乡村产业形态的作用机制;陈秧分等[12]从不同学科视角对乡村产业发展理论和政策进行了详细探讨;姜棪峰等[10]基于土地利用多功能的视角,明晰了土地整治助推乡村产业兴旺的路径;曹智等[13]认为土地整治是激活乡村产业要素的关键路径;乔陆印[9]提出以乡村振兴为目标重塑新时代土地整治内涵发展乡村产业。通过文献梳理发现:目前的研究大多从宏观层面、理论视角探讨土地整治与乡村振兴、产业发展的关系[8,14-15],村域层面的计量分析较少,而行政村是乡村振兴的基本单元;多侧重于土地整治对乡村转型和土地利用转型的影响分析[16-18],刻画土地整治对乡村产业转型影响机制的文献不多。鉴于此,本文以乡村产业转型为研究视角,厘清土地综合整治对其影响机理,利用湖北省部分美丽乡村的调研数据,通过双重差分倾向得分匹配法(PSM-DID)进行实证检验,探讨土地综合整治的乡村产业转型效应,为乡村产业转型发展提供决策参考和案例支持。

2 概念框架与理论分析

2.1 乡村产业转型的概念框架

产业转型指产业要素组合方式从低级形态连续且突破性地转变到高级形态的过程[19],其实质是要素比较优势动态转化作用的结果[20]。乡村产业转型,即乡村地域系统内农业生产要素重新组合,致使生产方式、组织经营方式和经营范围发生实质性转变的过程。乡村产业转型与乡村转型侧重点不同,前者更强调农业生产要素的重组变化,后者更侧重乡村系统要素、结构、功能的质变[11]。乡村产业转型的一般过程如下:初期区域内具有自然属性的低端禀赋要素(土地、水等)充足且价格低廉,农业生产需求大;而自然要素总量有限,易形成资源竞争。随着要素市场供不应求,要素稀缺且昂贵,农业生产方式不得不改变,逐步加大具有社会属性的高端禀赋要素(资本、技术等)投入,以降低生产成本,提高产出收益。此时,无法适应禀赋要素动态转化的传统农业,因难以支付高昂的要素成本而逐渐被淘汰,取而代之的是要素升级的现代农业,其生产方式、组织经营方式和经营范围全方面发生升级转变[21]。

综上,乡村产业转型包括农业生产方式转型、农业组织经营方式转型和农业经营范围转型三个方面。农业生产方式转型是低端禀赋要素向高端禀赋要素转化造成的,具体表现为人畜耕作向机械耕作转变(以下简称“农业机械化转型”)和化肥农药高投入向化肥农药减量化投入转变(以下简称“农业绿色化转型”)。在收益最大化动机的驱使下,稀缺的土地要素规模化流转,同时,土地撂荒和农业生产收入低下等原因加速土地流转,吸引资本和科技等要素在新型经营主体间集中积累,致使农业组织经营方式转型,其具体表现为小农户独立分散经营向家庭农场规模化经营、农民合作社或农业企业规模化经营、多主体协作经营(如“合作社+农户”“公司+农户”“公司+合作社+农户”)转变(以下简称“农业组织经营方式转型”)。伴随着要素禀赋驱动下的传统产业衰退和新兴产业涌现,农业经营范围发生转型,其具体表现为种植业向种养业转变(以下简称“农业内部经营范围转型”)以及单一农业向一二三产融合转变(以下简称“产业间经营范围转型”)。

2.2 理论分析

随着农业现代化的推进,乡村产业发展要素从土地、资本、劳力等传统要素[22]向技术、空间、环境等现代要素[23]拓展。土地综合整治通过实施农用地整治、乡村建设用地整治、乡村环境整治与生态修复、乡村历史文化保护4个方面的措施,转变乡村产业发展要素,改善乡村基础设施条件,优化乡村产业发展空间,助推乡村产业转型发展[8,11]。土地综合整治直接影响乡村产业转型的机理如下。

(1)土地综合整治主要通过影响土地要素、空间要素、环境要素推动农业生产方式转型。农用地整治主要作用于土地要素,通过实施“小块并大块”的土地平整工程及相应的土地权属调整措施,降低农地细碎化程度;通过实施农田水利工程,配套完善灌溉与排涝设施设备;通过实施田间道路工程,配套完善农村道路网络,为农业机械化作业奠定基础。乡村建设用地整治主要作用于空间要素,通过实施零散农房集中迁并和废弃宅基地复垦工程,使农田集中连片;通过实施村庄内部水电路网改造工程,为农业机械化生产提供必要条件。因此,农用地整治和乡村建设用地整治直接促进“农业机械化转型”。

农用地整治主要作用于土地要素,通过实施土地平整工程和田间道路工程,在一定程度上减少化肥农药在使用过程中的消耗[24];在推进农业规模化经营的同时,有利于测土配方施肥技术、生物有机肥和生物农药的推广使用,促进化肥农药减量化。乡村环境整治与生态修复主要作用于环境要素,通过实施土壤修复和水体修复工程,配合休耕轮作、秸秆还田、生态种养、湿地净化等措施,推进化肥农药减量化。因此,农用地整治、农村环境整治与生态修复直接促进“农业绿色化转型”。

(2)土地综合整治通过直接影响土地要素并间接影响资本要素、劳力要素和技术要素推动农业组织经营方式转型。农用地整治主要作用于土地要素,通过降低农地细碎化程度、完善灌排设施设备和农村道路网络,吸引新型经营主体转入农地[25],加速资本和技术集中积累,从而促进农业组织经营方式从农户独立分散经营向家庭农场经营、社企经营和多主体协作经营转型。乡村建设用地整治、农村环境整治与生态修复、农村历史文化保护对农业组织经营方式转型没有直接影响或直接影响很小。

(3)土地综合整治主要通过影响土地要素、空间要素、环境要素推动农业经营范围转型。农用地整治主要作用于土地要素,通过实施“小块并大块”“坡改梯”的土地平整工程及相应的土地权属调整措施,为农业内部经营范围转型奠定土地条件;通过实施农田水利工程和田间道路工程,为农业内部经营范围转型奠定配套条件。乡村环境整治与生态修复主要作用于环境要素,通过实施水体修复和土壤修复工程,为农业内部经营范围转型奠定生态环境条件。因此,农用地整治和乡村环境整治与生态修复直接促进“农业内部经营范围转型”。

建设用地整治主要作用于空间要素,通过实施闲置房屋装修改造工程和零散废弃房屋集中迁并工程,打造乡村二三产业发展空间;通过实施村庄道路工程、村庄水电工程和公共服务设施配套工程,为乡村二三产业发展提供配套条件。乡村环境整治与生态修复主要作用于环境要素,通过实施垃圾分类处理、水体修复、土壤修复、乡村国土绿化、矿山地质复垦等工程,提高乡村生态景观资源质量,促进乡村旅游业发展。乡村历史文化保护主要作用于空间要素和环境要素,通过实施古建筑修复、红色历史文化和农耕文化传承教育基地建设、传统优秀民俗文化挖掘整理等工程,推动乡村旅游业发展。因此,乡村建设用地整治、乡村环境整治与生态修复、乡村历史文化保护直接促进“产业间经营范围转型”。

为了分析的方便,以上仅分析了土地综合整治中某一项工程内容对农业生产方式转型、农业组织经营方式转型和农业经营范围转型的直接影响,但在实践中还存在间接影响,三者相辅相成、相互联系,共同推进乡村产业转型。例如,某一村庄通过实施农用地整治,吸引新型经营主体投资,促进农业组织经营方式发生转型、农业机械化转型和农业内部经营范围转型;随后新型经营主体和当地政府追加投资,通过实施建设用地整治、环境整治与生态修复、历史文化保护,发展乡村休闲观光旅游业,促进产业间经营范围转型;乡村休闲观光旅游业又倒逼农业新型经营主体开展绿色化农业生产,促进农业绿色化转型。其具体作用路径如下:农用地整治→农业组织经营方式转型+农业机械化转型+农业内部经营范围转型→建设用地整治、环境整治与生态修复、历史文化保护→产业间经营范围转型→农业绿色化转型。

综上,土地综合整治对乡村产业转型的综合影响机理,如图1所示。

图1 土地综合整治助推乡村产业转型的机理Fig.1 The mechanism of promoting rural industrial transformation by comprehensive land consolidation

3 研究区域与数据来源

3.1 研究区域概况

本文选择湖北省武汉市江夏区,咸宁市咸安区、崇阳县和通城县作为研究区域,分析土地综合整治对乡村产业转型的影响。江夏区和咸安区代表经济较为发达的城市郊区,地貌类型主要为平原和岗地;崇阳县和通城县代表经济相对落后的边缘地区,地貌类型主要为丘陵。近年来,4个区县所实施的土地综合整治项目较多,乡村产业发展取得了显著成效。本文在上述区县内选择2~4个在2016—2019年实施了土地综合整治的行政村作为处理组的调研区(以下简称“整治区”)(表1),在上述行政村周边随机选择2~3个未实施土地综合整治的行政村作为对照组的调研区(以下简称“未整治区”)。

本文将安全属性监控器定义为一个A和H的乘积自动机,系统安全属性是基于可观测符号描述,因此,A的输入字母表Σ⊆2O.

表1 土地综合整治项目概况Tab.1 Overview of comprehensive land consolidation projects

3.2 数据来源

课题组于2021年1月和10月分别前往上述调研区域,采取随机调查抽样法,在每个行政村随机选择15~30户农户进行问卷访谈,并对村干部进行访谈。调查内容主要包括:受访对象的性别、年龄、受教育程度等个体特征,以及家庭劳动力、耕种面积等家庭特征;单位面积耕地机械投入费,单位面积耕地化肥、农膜和农药投入费,种养业、农业和非农业收入等家庭产业投入产出情况。为便于调查与比较,本文选取2017年和2020年为时间节点,分别反映土地综合整治前和整治后的情况,其中2017年数据通过受访对象回忆得到,最终获得整治区问卷297份,未整治区问卷180份。为消除指标之间的不同量纲,本文对数据进行无量纲化预处理,处理方法为极值处理法。

4 研究方法与变量选取

4.1 研究方法

双重差分模型(Difference-in-Differences, DID)常用于评估政策或制度实施效果的净效应[26]。若要识别时空差异下土地综合整治对乡村产业转型的净影响,则需将整治区的农户样本作为“处理组”,未整治区的农户样本作为“控制组”。但土地综合整治项目的选址并非随机,由此会造成DID模型的平行趋势假设前提条件难以满足,致使内生性问题产生[27]。基于此,本文采用HECKMAN等[28]提出的双重差分倾向得分匹配法(Propensity Score Matching with Difference in Differences, PSM-DID)解决上述问题。PSM-DID模型通过计算倾向得分将处理组和控制组中的农户进行近似匹配,降低农户个体特征造成的选择性偏误问题,并在一定程度上消除控制变量对核心解释变量作用结果的影响,保证计算结果的准确、可靠[29-30]。

(1)计算倾向得分值。倾向得分是匹配的依据,是指在给定协变量的情况下,个体进入处理组的条件概率[31],常运用Logit 回归估计。整治区农户个体为i,构成集合R1,未整治区农户个体为j,构成集合R0。

(2)计算土地综合整治区整治前后每个农户在乡村产业转型中行为特征的变化,并计算与其匹配的未整治区整治前后农户相应的变化其中分别表示为土地综合整治区样本农户i在t0、t1时期的结果变量,分别表示未整治区样本农户j在t0、t1时期的结果变量。

(3)计算配对权重w(i,j)。权重值反映整治区农户在未参与土地综合整治的情况下,乡村产业转型发生的权重,计算公式为:

式(1)中:K(·)是核函数;Pi和Pk分别是对照组样本i和k的倾向得分值;Pj是处理组样本j的倾向得分值;h为带宽。

(4)计算土地综合整治对乡村产业转型的处理效应PSM+DID。对整治区农户的变化与未整治区农户变化进行求差得到双重差分值(DID),该值越大表明土地综合整治对乡村产业转型的影响效果越明显。

4.2 变量选取

被解释变量:乡村产业转型,包括农业生产方式转型、农业组织经营方式转型和农业经营范围转型(表2)。乡村产业转型通过变异系数法赋予客观权重进行综合测度[32]。变异系数法具体步骤如下:确定变异系数,第i项指标的变异系数等于第i项指标标准差除以其平均值;确定权重,第i项指标权重为第i项指标变异系数除以所有指标变异系数之和。农业生产方式转型包含农业机械化转型和农业绿色化转型。机械投入费用能反映农户机械使用情况,因此,本文用单位面积耕地机械投入费用表征农业机械化转型。在农户实际经营的耕地上,化肥、农膜和农药的投入费用一定程度上能反映农户绿色化行为方式的转变,因此本文用单位面积耕地化肥、农膜和农药投入费用表征农业绿色化转型。农业组织经营方式转型是指农户独立分散经营向家庭农场经营、社企经营或多主体协作经营转型,本文将4类组织经营方式分别赋值为1、2、3、4,数值越大代表经营组织化程度越高。农业经营范围转型包括农业内部经营范围转型和产业间经营范围转型。种养业融合是湖北省目前农业内部融合的主要形式,因此,以农户家庭种养业收入占农业总收入的比重表征农业内部经营范围转型;非农收入与总收入比值能够反映二三产业发展情况,因此以该指标表征产业间经营范围转型。

表2 乡村产业转型综合评价指标体系Tab.2 Comprehensive evaluation index system of rural industrial transformation

解释变量:土地综合整治,用组别虚拟变量、时间虚拟变量及其交互项表示。土地综合整治工程实施前T=0,实施后T=1;处理组=1,控制组=0。

控制变量:包括受访者个体特征、农户家庭特征和当地特征三个方面(表3)。(1)受访者个体特征选择性别、年龄、受教育程度、是否为村干部、是否为党员5个指标。性别,一般男性比女性劳动能力更强,男性用1表示,女性用0表示。年龄,本文根据调查样本特征将年龄分为5个阶段,年龄高的一般务农经验丰富,按年龄递增顺序分别赋值1、2、3、4、5。受教育程度,反映个体接受新技能的能力水平,本文将文盲、小学、初中、高中或中专、大专及以上5个文化水平分别赋值1、2、3、4、5。村干部在乡村产业振兴中起着强有力的带头作用,本文将村干部赋值为1,非村干部赋值为0。由于党员的政治觉悟高,对乡村新产业发展的理解、行动能力突出,本文将党员赋值为1,非党员赋值为0。(2)农户家庭特征用家庭农业劳动力规模、家庭收入水平和家庭承包地面积表示。家庭农业劳动力规模,反映家庭农业劳动力资源禀赋状况;家庭收入水平,反映家庭经济状况;家庭承包面积,反映家庭耕地资源禀赋状况。(3)当地特征用农户所在村庄到乡镇中心的距离和地形地貌表征。到乡镇中心的距离,反映农户获取乡镇资源的便捷程度;地形地貌,反映影响乡村产业发展的自然条件。

表3 控制变量选取及说明Tab.3 Variable selection and description

5 结果分析

5.1 倾向得分估计与匹配

5.1.1 倾向得分估计

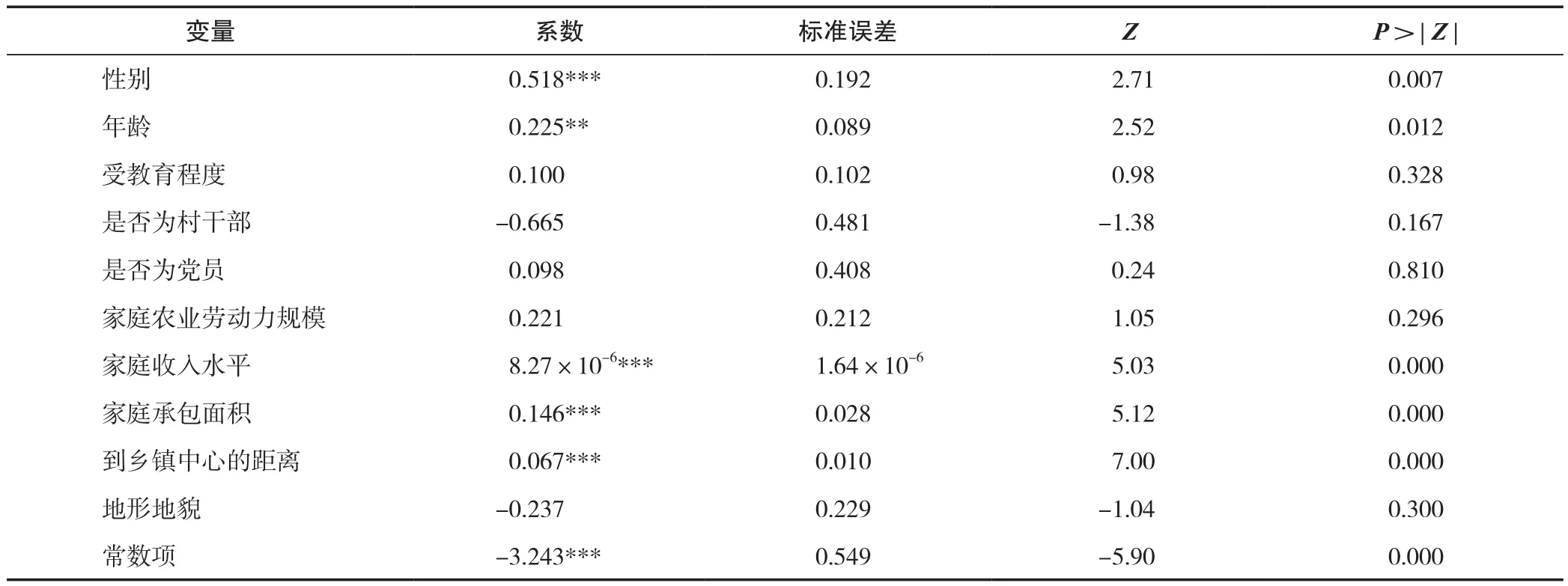

倾向得分通常采用Logit模型进行回归估计(表4)。基于数据的可获取性,本文选择对是否实施土地综合整治有一定解释能力、且对乡村产业转型有影响的相关变量作为协变量,包括个体性别、年龄、受教育程度、是否为村干部、是否为党员、家庭农业劳动力规模、家庭收入水平、家庭承包地面积、所在村庄到乡镇中心的距离和地形地貌,以保证可忽略性假设得到满足[31]。结果显示,变量个体性别、家庭收入水平、家庭承包地面积和所在村庄到乡镇中心的距离在1%水平下显著,个体年龄在5%水平下显著,系数均为正。变量是否为村干部与地形地貌系数虽然为负,但并不显著。一方面是由于村干部样本量极少;另一方面是由于所选区域地貌类型差异小。变量受教育程度、是否为党员与家庭农业劳动力规模不显著,对是否开展土地综合整治的作用较小。因此,是否开展土地综合整治主要受到个体性别、年龄、家庭收入水平、家庭承包地面积和所在村庄到乡镇中心的距离的影响。

表4 倾向得分值的Logit回归结果Tab.4 Logit regression results of propensity score

5.1.2 匹配结果及检验

重叠假定的含义是处理组和控制组个体倾向得分具有交叉部分[33]。能否满足重叠假定、保证样本质量是进行匹配的重要前提条件。本文通过共同支撑域条形图来反映无效样本量(图2)。结果表明,大部分样本在共同取值范围内,处理组样本损失了24份,控制组无样本损失。

图2 倾向得分共同取值范围Fig.2 Common value range of propensity score

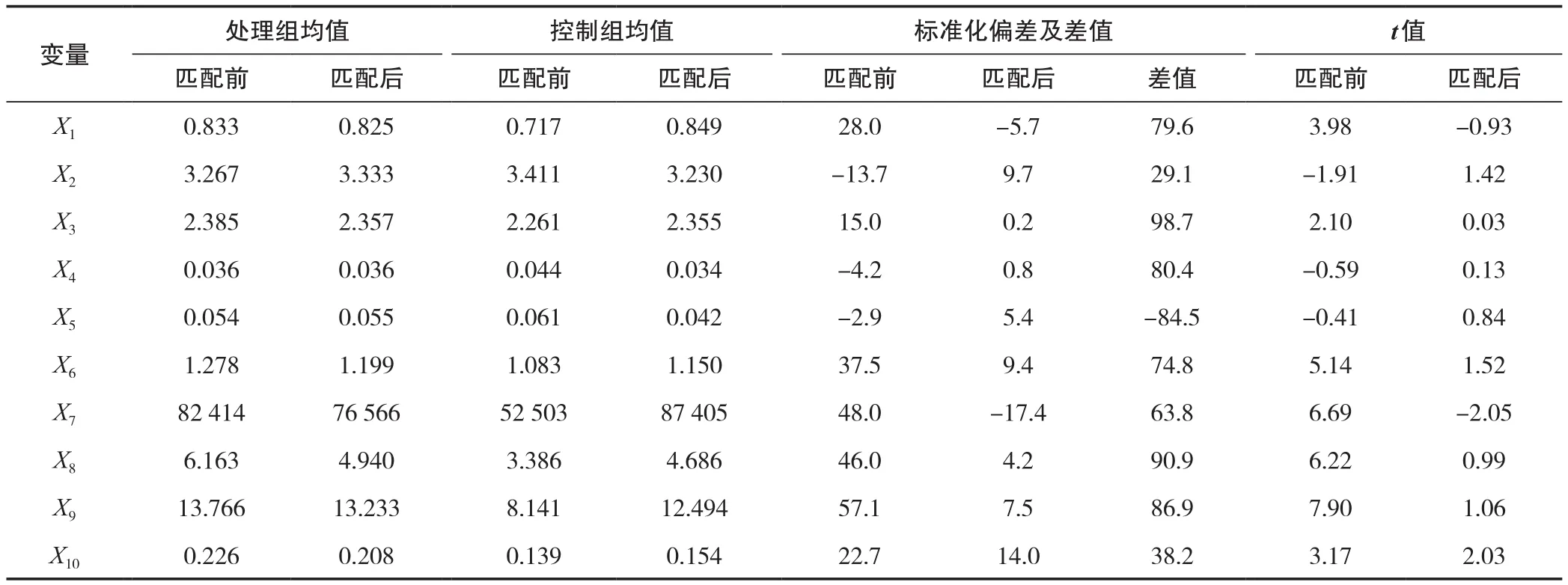

匹配的基本思路是,依据处理组中个体的可观测变量值,在控制组中找到与该值接近的个体。匹配的方法有多种,如核匹配、卡尺内最近邻匹配、局部线性回归匹配等。限于篇幅,本文以核匹配(默认的核函数与带宽)为例,利用倾向得分作为距离函数进行匹配,并进行平衡性检验,以考察匹配结果质量,匹配质量检验结果见表5。从表5可以看出:第一,匹配后处理组和控制组的均值更为接近;第二,大部分变量的标准化偏差绝对值小于10%,尽管家庭收入水平和地形地貌的标准化偏差绝对值达到了17.4%和14%,但基本上控制在20%以内;第三,匹配前后,各变量标准化偏差均大幅减小,其中变化幅度最大的特征变量是受教育程度;第四,t检验结果中,除家庭收入水平和地形地貌两个变量匹配后的t值显著外,其余变量均不显著。以上结果说明,控制变量的取值在处理组和控制组间整体上不存在系统性偏差,匹配效果好。另外,匹配前后模型总体拟合优度统计结果表明(表6),PseudoR2值显著降低、LR统计量下降92.48%、P值变化0.246,说明匹配后两组间控制变量取值差异不大。

表5 平衡性检验结果Tab.5 Balance test results

表6 匹配前后模型总体拟合优度统计量Tab.6 Overall fitness statistics of model before and after matching

综上,倾向得分匹配能有效降低特征变量对DID回归分析的选择性偏误问题,可进行下一步回归分析。

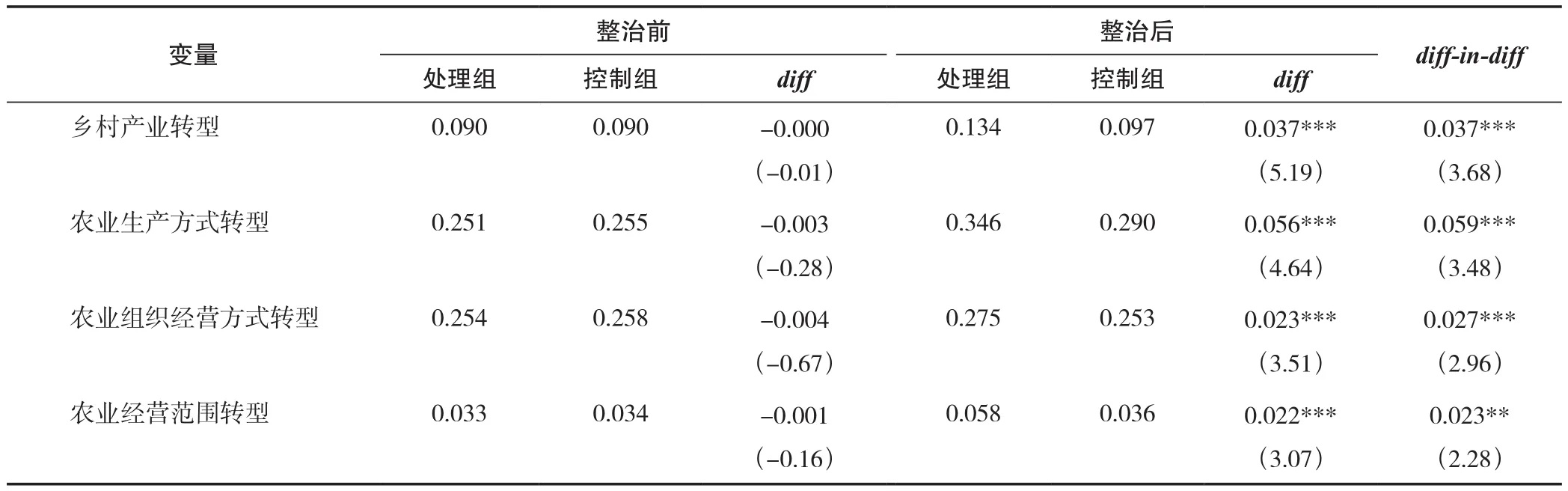

5.2 回归结果分析

本文基于共同支撑域范围内的数据,通过STATA 15.1软件,进行双重差分估计,分析土地综合整治对乡村产业转型、农业组织经营方式转型、农业经营范围转型和农业生产方式转型的净影响效应,估计结果见表7。土地综合整治前后处理组乡村产业转型的变化明显大于控制组。就整治区而言,整治前后乡村产业转型的双重差分差值为0.044,其中农业生产方式转型、农业组织经营方式转型和农业经营范围转型的双重差分差值分别为0.095、0.021和0.025;未整治区乡村产业转型的双重差分差值为0.007,其中农业生产方式转型、农业组织经营方式转型和农业经营范围转型的双重差分差值分别为0.035、-0.005和0.002。这表明,相比未整治区,整治区乡村要素得到优化配置,产业发展条件得以改善,乡村产业转型升级明显。值得注意的是,未整治区农业生产方式转型双重差分值较大。可能的原因是:一方面,整治区农业机械跨区作业,将先进的机械化技术推广到周边村庄[34];另一方面,随着农户自身健康意识提高,相应地减少农药化肥购买,转而投入人畜粪便等有机肥。与未开展土地综合整治的区域相比,整治区乡村产业转型发生的概率增加了3.7%,其中农业生产方式转型、农业组织经营方式转型和农业经营范围转型发生的概率分别增加了5.9%、2.7%和2.3%。土地综合整治对乡村产业转型和农业生产方式转型、农业组织经营方式转型、农业经营范围转型均有显著性影响,分别通过了1%、1%、1%、5%的显著性检验,且方向为正。由此说明,土地综合整治能显著促进乡村产业转型,且伴随着农业组织经营方式转型、农业经营范围转型和农业生产方式转型正向的显著性变化,与前述理论分析结果一致。

表7 土地综合整治对乡村产业转型影响的计量结果Tab.7 The measurement results of the impact of comprehensive land consolidation on rural industrial transformation

6 结论、建议与讨论

6.1 结论

本文基于武汉市江夏区,咸宁市咸安区、崇阳县和通城县农户调研数据,运用倾向得分双重差分法分析了土地综合整治对乡村产业转型的影响,得到如下结论:第一,乡村产业转型本质上是生产要素组合方式的突破性转变,它包括农业生产方式转型、农业组织经营方式转型和农业经营范围转型三个方面。其中,农业生产方式转型包括农业机械化转型和农业绿色化转型,农业组织经营方式转型指农户独立分散经营向家庭农场经营、社企经营和多主体协作经营转型,农业经营范围转型包括农业内部经营范围转型和产业间经营范围转型。第二,土地综合整治能促进乡村产业转型,且通过了1%的显著性检验,其中农业组织经营方式转型、农业经营范围转型和农业生产方式转型分别通过了1%、1%和5%的显著性检验。

6.2 建议

第一,大力推进全域土地综合整治,充分发挥其在乡村产业转型中的基础性作用。传统土地整治侧重于农用地整治特别是耕地整治,忽视对一定区域山水林田湖草诸要素进行综合整治,不利于乡村产业转型发展。中共十九大报告提出了山水林田湖草生命共同体系统治理理念,相关部门都在积极推进山水林田湖草一体化治理工程。各地应当充分发挥全域土地综合整治中农用地整治、建设用地整治、环境整治与生态修复、历史文化保护四大工程的基础性作用,协同推进乡村产业转型发展。

第二,根据区位和资源环境条件确定产业发展定位,围绕产业发展需求实施土地综合整治措施。乡村产业转型包括农业生产方式转型、农业组织经营方式转型和农业经营范围转型三个方面,但是我国乡村地域辽阔,差异明显,各类型区域的乡村产业转型重点不同。如粮食主产区的乡村产业转型,主要侧重于农业生产方式转型和组织经营方式转型;城郊和边缘山区的乡村产业转型,主要侧重于农业经营范围转型。因此,科学评估乡村地区产业转型发展需求及其限制因素,因地制宜地开展精准化、差别化的土地综合整治尤为重要。

第三,乡村产业转型的基础是第一产业转型发展,土地综合整治首先要立足于现代农业发展。今村奈良臣提出的“六次产业理论”强调,三产融合是以农业为基础的产业链延伸和产业范围拓展[35]。然而,在目前的乡村建设实践中,一些地方只重视发展乡村休闲观光旅游业,忽视农业特别是粮食生产,这不仅违背了国家粮食安全和生态安全战略,而且不利于乡村休闲观光旅游业的可持续发展。未来在实施土地综合整治中,应坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”,确保农业与乡村二三产业高效融合,实现乡村产业可持续转型发展。

6.3 讨论

本文探讨了土地综合整治对乡村产业转型的影响机制,对促进乡村产业兴旺具有重要的现实意义,但仍存在以下不足:第一,本文重点研究了土地综合整治对乡村产业转型的直接影响,而忽略了农业组织经营方式转型、农业经营范围转型和农业生产方式转型三者之间的关系,在实证部分缺乏其解释。今后可进一步探讨农业组织经营方式转型、农业经营范围转型和农业生产方式转型间的相互作用关系,分析乡村产业转型的机制路径,以丰富乡村产业转型研究体系。第二,本文仅从农户视角分析土地综合整治对乡村产业转型的影响,而缺乏村域层面的探讨。未来在能获取数据的情况下,可从村域、镇域、县域和省域尺度研究,进而为乡村产业兴旺提供多尺度借鉴。