黄河源区矿山开发生态受损识别诊断

许文佳,白中科,杨金中,姚维岭,蒋存浩,王海庆

(1.中国地质大学(北京)土地科学技术学院,北京 100083;2.中国自然资源航空物探遥感中心,北京 100083;3.自然资源部土地整治重点实验室,北京 100035;4.自然资源部矿区生态修复工程技术创新中心,北京 100083)

黄河源区是黄河流域重要水源涵养区以及高原动植物种质库,其生态安全是保障黄河流域高质量发展的关键前提[1]。黄河源区位于青藏高原腹地,气候条件恶劣,生态敏感脆弱,区内矿产资源开发剧烈人为扰动更易造成源区生态受损,导致生态服务功能降低。2021年10月,中共中央、国务院公开发布《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》[2],明确提出全面禁止源区河湖周边采矿、采砂等活动,保护、修复高寒草甸、草原等重要生态系统,遏制沼泽湿地萎缩趋势,开展黄河流域周边矿区生态环境综合整治。科学诊断矿业开发造成生态受损是系统性修复治理的基础[3]。因此,摸清黄河源区矿业开发现状、特征,分析矿山开采造成生态系统受损影响机理以及源区生态胁迫状况,对维护黄河源区生态安全以及高质量发展具有重要意义。

目前,国内许多学者从不同尺度、不同角度开展黄河流域矿产资源开发对生态环境影响作用机理的研究。根据黄河流域煤炭基地广泛分布特征,从整个流域尺度上,多以煤矿开采对上、中、下游生态环境影响机理、造成不同区段生态环境问题空间异质性研究[4-5],以及测度矿产资源开发强度与资源环境承载力耦合协调性[6]为主。从中、微观尺度,主要针对某流域段或某矿区、矿种开发造成黄河生态环境影响研究,如煤矿[7-8]、河道采砂[9]等。对黄河源区范围尺度研究主要侧重于土地利用[10-11]、土地覆被[12-14]以及气候[15-16]变化对生态环境的影响,矿山方面相关研究主要集中于局部典型矿区[17]或部分矿种[18],缺乏对源区不同矿种、开采方式矿产资源开发生态受损系统全面地诊断分析研究。因此,本文基于高分辨率遥感解译及空间统计分析方法,查明黄河源区以及干支流两岸10 km范围、重要生态功能区以及国家级自然保护区等重要生态区域内全类型、全要素矿山开发特征,识别诊断矿业开发造成黄河源区水源涵养、生物多样性保护等重要生态系统及生态功能受损状况,为黄河源区矿山生态保护修复提供科学依据。

1 研究区概况及数据来源

1.1 研究区概况

本文研究区为青海省行政界内黄河干、支流水系流域范围(以下简称“黄河源区”),涉及8个市(州)的35个县(区),流域面积15.31万km2,占青海省行政区域面积的20.34%[19]。黄河发源于青海省玉树藏族自治州曲麻莱县境内的巴颜喀拉山北麓,青海省行政界内干流长度1 694 km,占总长度的31%,是《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体布局(2021—2035年)》“三区四带”布局中青藏高原生态屏障区重要组成部分[20],也是保障我国生态安全重要区域,具有重要生态战略地位。研究区属高原高寒气候,平均海拔3 800 m,年均降雨量在250~800 mm之间[21],多属半干旱地区,少部分属半湿润地区,极少部分属干旱地区。由于复杂的地形地貌以及气候条件,源区内植被类型既有温带山地森林、温带草原和温带荒漠,也有高寒气候影响下形成的高寒灌丛、高寒草甸、高寒垫状植被和高寒荒漠等,多样的气候环境及生态系统类型为流域水源涵养及生物多样性保护创造了宝贵条件。

1.2 数据来源

本文所用青海省行政区界、黄河流域范围、黄河流域干支流、重要生态功能区等矢量数据来源于中国地质调查局,采矿权、探矿权等数据来源于自然资源部信息中心,国家级自然保护区矢量数据来源于国家林业和草原局,高分辨率卫星遥感影像数据来源于中国地质调查局航遥中心,中国陆地生态系统类型空间分布数据、黄土高原地貌区范围来源于资源环境科学与数据中心(https://www.resdc.cn/)。

2 研究方法

2.1 研究技术路线

通过资料收集、影像处理、数据质量检查等步骤,采用2018年黄河源区高分辨率遥感影像,以室内人工解译与现场实地调研相结合方式获取黄河源区矿业开发现状信息,结合黄河源区生态环境本底状况以及矿业开发特征分析矿业开发造成黄河源区生态受损位置、机理及程度,研究技术路线如图1。

2.2 遥感数据源

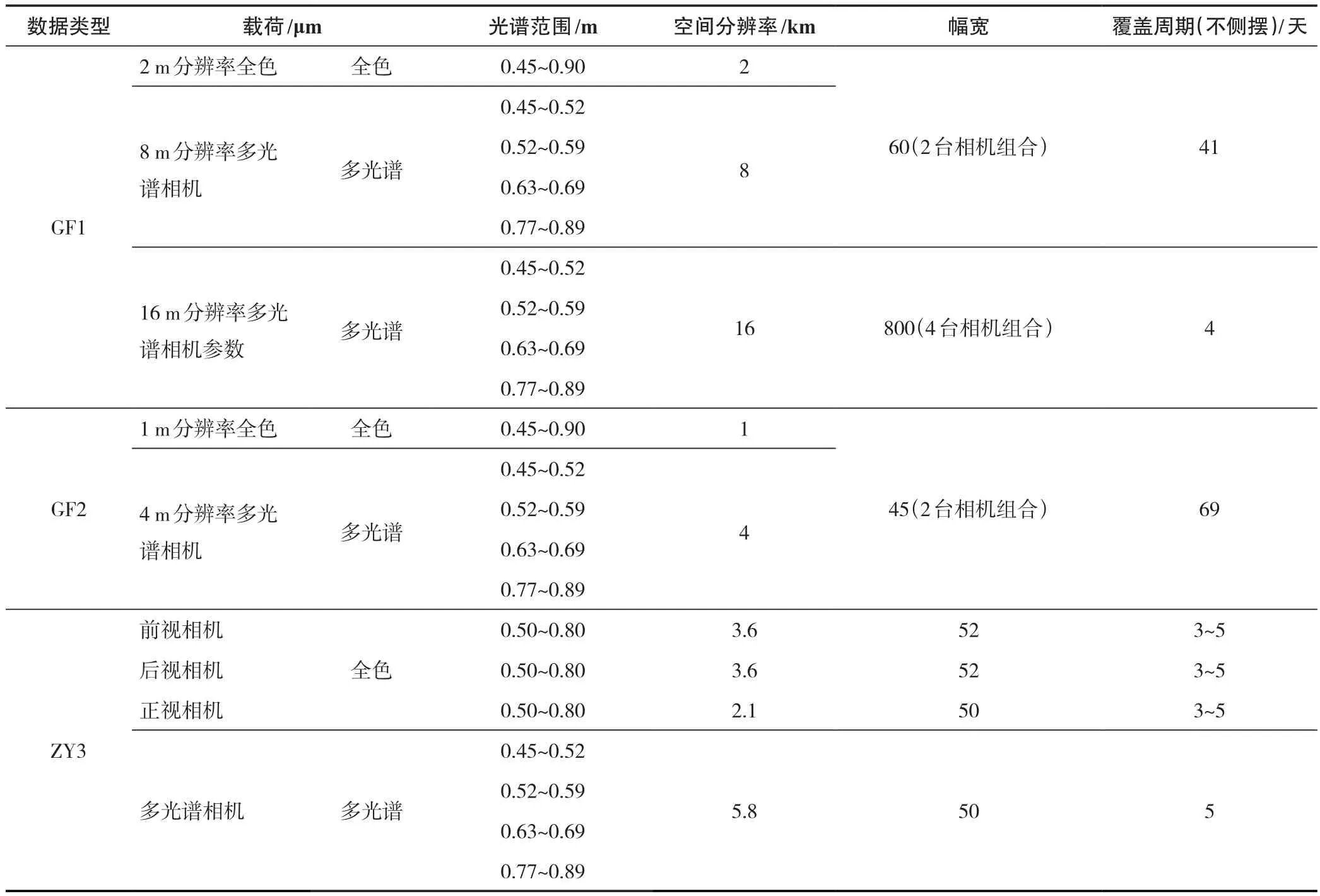

根据矿山开发环境解译地物影像特征及解译精度要求,选取GF1、GF2、ZY3等类型遥感影像数据,数据分辨率多为1 m和2.5 m,少部分地区为5 m,通过正射纠正、影像融合、镶嵌、裁切等处理得到研究区矿产卫片遥感影像数据,具体技术参数如表1。经比对,这三种数据类型能够更清晰、精准地识别矿山开发地物要素,有效提高解译准确率,减少野外查证工作量。为保障数据质量,在解译前对监测底图云雪覆盖、辐射校正及波段配比情况进行质量检查[22],以符合质量要求的9—12月份影像为主,辅助1—8月部分遥感影像数据对黄河源区2018年矿山开发名称、企业、矿种、开采方式、开采状态、矿山开发损毁土地利用类型、损毁前土地利用类型等信息进行遥感解译。

表1 卫星遥感数据技术指标Table1 Technical indicators of satellite remote sensing data

2.3 信息提取与统计分析方法

2.3.1 遥感解译标志建立

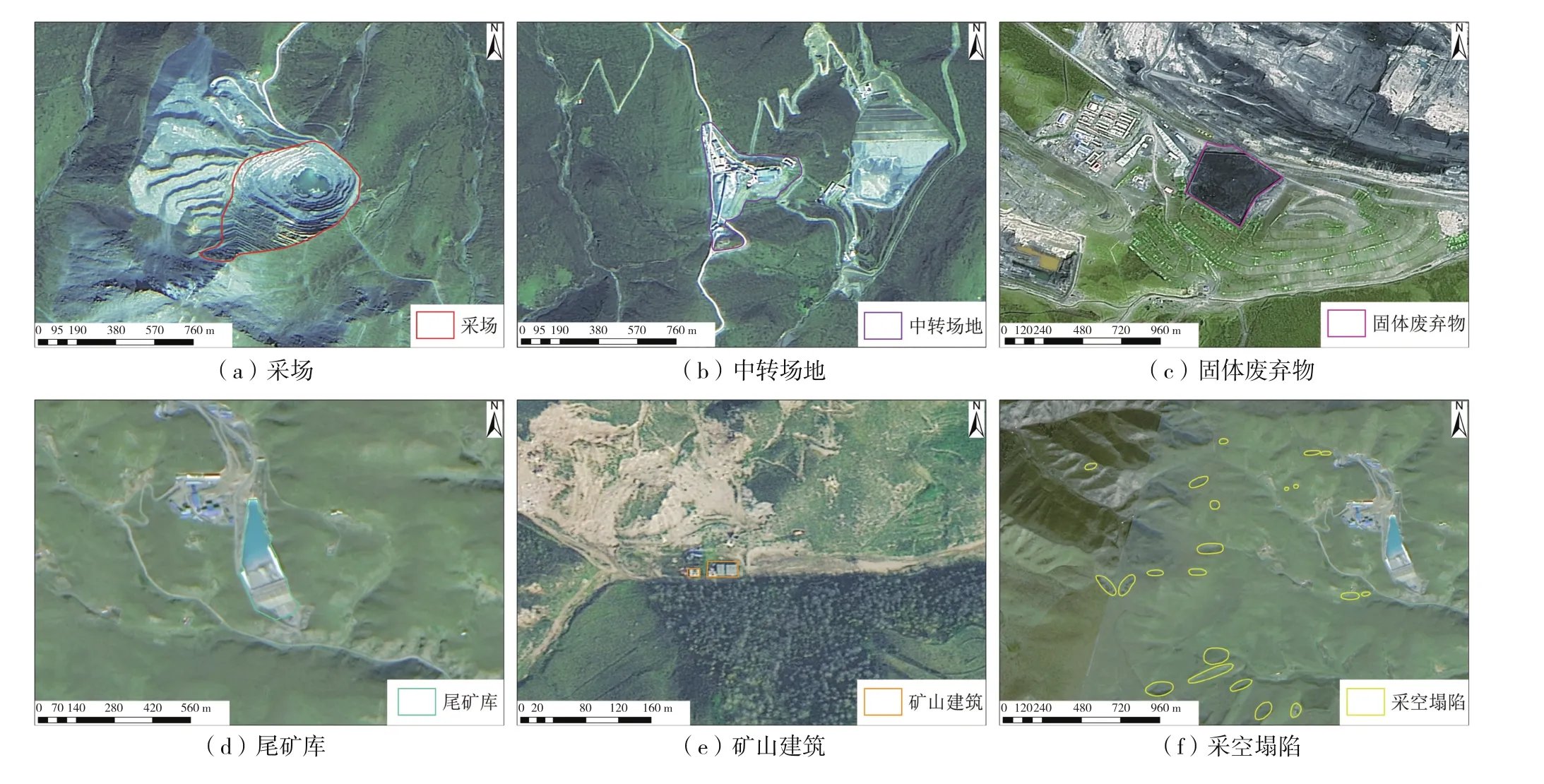

依托ArcGIS 10.2软件平台,根据黄河源区矿山开发及影像特征,结合野外实地调研建立黄河源区矿山开发环境要素遥感解译标志[23],采用直接判读和间接解译两种方式对黄河源区范围内2018年露天、地下、联合开采矿山挖损(采场)、压占(中转场地、固体废弃物、矿山建筑)及采空塌陷土地进行人工解译,矿山地物影像特征如下:(1)采场:沿矿脉展布,呈负地形,边部台阶状剥离纹理明显;(2)中转场地:一般位于采场周边,呈现工矿企业特征,通常具有明显选矿设备或传送带标志;(3)固体废弃物:固体废弃物包括选矿废渣、排土场、煤矸石和尾矿库等类型,一般堆放于选矿厂或采场周边,较散乱。排土场一般分布于采场或硐口、井口附近,呈圆形或半圆形锥状堆积。煤矸石在影像上呈黑色圆斑,较易辨识。尾矿库通常地处山谷,有尾矿坝呈阶梯状逐级排列,还有些正在使用中的尾矿库可见排砂管处有积水或镜面平滑纹理特征;(4)塌陷土地:塌陷土地通常呈圆形或椭圆形洼地沿矿脉分布。具体影像特征如图2所示。

图2 矿山开发环境遥感解译标志Fig.2 Remote sensing interpretation signs of mines

2.3.2 遥感解译精度分析

根据矿山开发遥感解译标准要求[24],矿山开发地物解译勾绘精度均控制在3个像元范围内。同时,为保证数据准确性,对疑问图斑进行100%实地核验,同时按照图斑总数10%比例随机选取图斑进行实地核验,解译正确率在95%以上为符合要求。野外核验后,再对图斑信息进行修改,确保解译成果准确、可靠。

2.3.3 空间统计综合分析

将黄河源区矿业开发环境遥感解译信息、矿业权信息与黄河流域干支流水系、陆域生态系统等各重点生态区域范围信息叠加,利用ArcGIS软件空间统计分析方法分析不同生态敏感区域矿山开发现状、特征及生态胁迫机理,识别诊断由于矿山开采造成的生态系统结构和功能受损特征、位置及程度。

3 黄河源区流域范围内矿业开发生态受损特征分析

矿业开发生态受损指由于矿产资源开发或其他人为、外在因素扰动,造成原生态系统组成要素或整体发生结构和功能受损、退化,导致原生态系统平衡破坏,生态演替向逆向转移,生态功能降低。以黄河流域干支流两岸周边、重要水源涵养生态功能区和国家级自然保护区等生态环境敏感区作为典型研究区域,分析矿业开发对黄河源区重要生态区域生态功能胁迫状况。矿产资源及生态系统皆依附于土地资源承载功能,因此,本文以矿山开发挖损、压占以及地下开采采空塌陷造成土地资源及其上生态系统损毁面积表征造成生态系统扰动以及生态受损、退化程度。

3.1 黄河源区矿山开发生态受损特征状况分析

3.1.1 矿业开发特征

矿业开发造成黄河源区土地损毁面积14 127.67 hm2,占青海省矿山开发损毁土地(不含盐湖)面积的28.67%。矿山开采矿种主要以煤矿、建筑用砂、砖瓦用黏土矿和铜矿为主,分别占矿业开发损毁土地的38.24%、28.11%、9.92%和4.15%。露天开采是黄河源区矿业开发的主要开采方式,其占损土地面积占比78.55%,地下开采和联合开采矿山损毁土地面积仅占14.25%和7.20%。露天开采造成大量土方挖损、围岩剥离,压占大量土地资源[25],其开采单位原矿生态成本是地下开采的2倍[26],对生态系统直接的剧烈扰动造成生态受损程度较地下开采更为严重[27]。同时,黄河源区有60.40%为历史遗留废弃矿山损毁土地,以煤矿、建筑用砂和砖瓦用黏土矿为主,分别占历史遗留废弃矿山损毁土地面积的36.42%、34.69%和11.36%,多为建筑用砂采场和煤矸石、煤矿排土场。39.60%在建生产矿山同样以煤矿和建筑用砂矿为主。“旧账未还,新账又欠”是黄河源区矿业开发重要特征。

3.1.2 矿业开发分布及生态受损总体特征

黄河源区各类矿山主要集中分布于源区北部。其中,煤矿主要分布在源区北部祁连山脉周边,重要水源涵养生态功能区内,如天峻县木里煤矿、祁连县西海煤电以及门源回族自治县瓜拉煤矿,多为遗留废弃煤矿山,还有部分废弃煤矿山分布在源区南端玛沁县;金属矿山有36.43%分布在黄土高原地貌区,主要为铜矿和金矿,分布在门源回族自治县。除此之外,还有大面积铜矿和砂金矿损毁土地分别分布于玛沁县和曲麻莱县。金属矿山损毁土地中有51.60%为固体废弃物压占损毁,其通常随意堆放于采场或选矿场周边,多数距离水系较近且未采取防护措施,其内含有的大量重金属及化学物质易通过风扬、雨水淋溶作用等进入生态循环系统,以“点—线—面—网”扩张[3],造成区域性重金属污染,严重威胁黄河源区水资源环境健康;非金属历史遗留废弃矿山主要集中分布于黄土高原区、龙羊峡水库北部以及黄河干流周边达日县、兴海县、同德县范围内,多处于半干旱地区,生态恢复力差,加之黄土高原地区土质疏松,采矿造成地表覆被破坏加剧了荒漠化、水土流失等生态环境问题,同时在夏季雨水集中时期,矿山采面结构松散,流水侵蚀更易造成滑坡、泥石流等地质灾害,威胁源区生态以及人居环境安全。

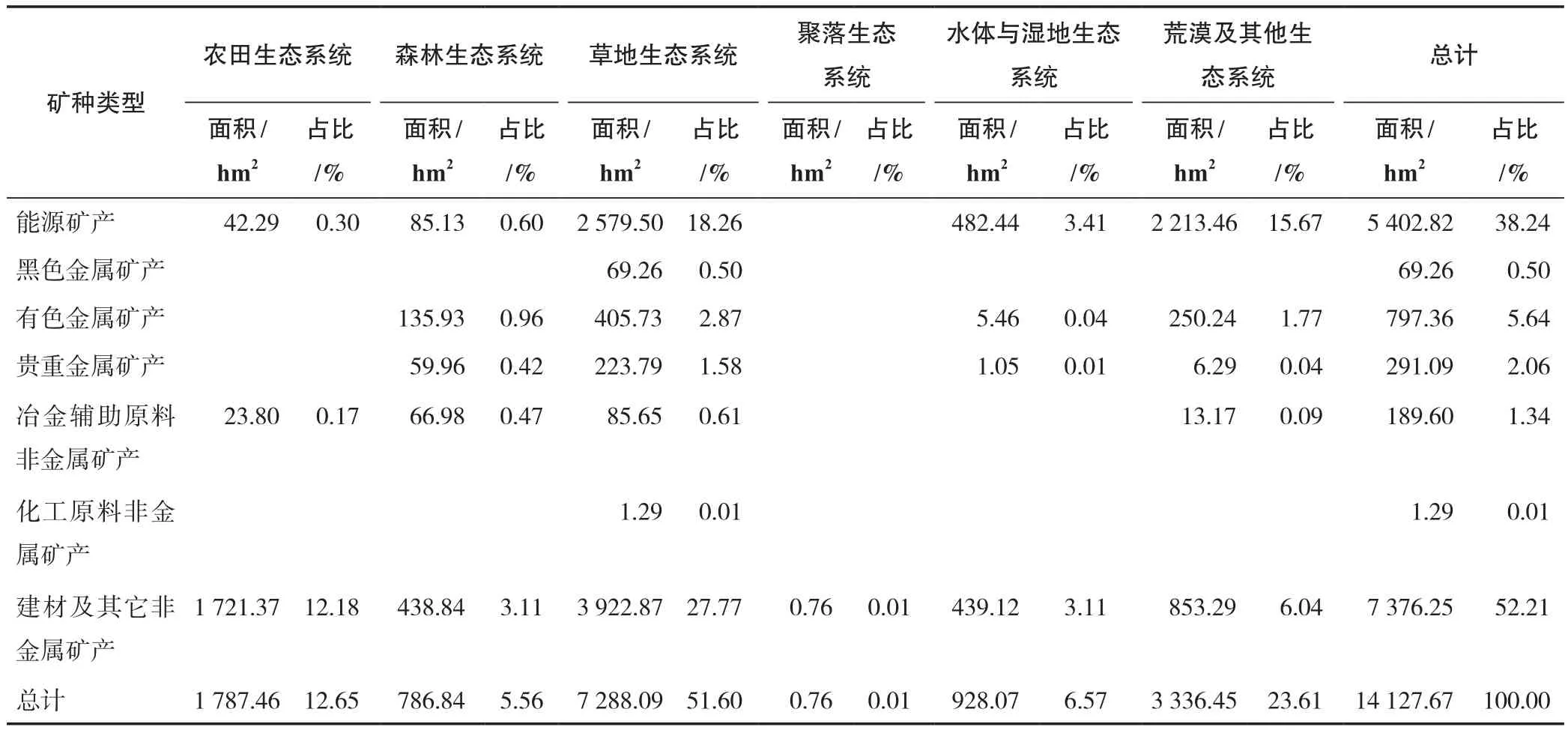

黄河源区矿山开发主要以能源和建材类非金属矿产开采造成高寒草地和荒漠及其他生态系统损毁为主,尤其是高寒草地生态系统,受损占比51.60%,如表2所示。高寒草原、高寒草甸和高寒湿地是黄河源区最主要也是最重要的水源涵养以及生物多样性保护生态系统,承担涵养水源、蓄水调洪、改善水资源环境、生态调节以及维护生物多样性等多种重要生态功能。高寒草原、高寒草甸是黄河源区最主要的植被类型,高寒湿地是黄河源区重要的水源涵养源[28],以高寒沼泽草甸湿地为主,湖泊和河流湿地为辅。还有部分林地和灌木林地分布于黄河源区东北、东南端,是重要气候调节系统和生物栖息地。因此,本文以森林、草地以及水体与湿地生态系统破坏面积表征黄河源区水源涵养以及生物多样性保护功能受损程度。黄河源区矿山开采挖损、压占造成森林、草地以及水体与湿地等重要生态系统损毁面积分别为786.84 hm2、7 288.11 hm2和928.06 hm2,主要以灌木林地、中低覆盖度草地、滩地、沼泽等损毁为主。大面积高寒草地生态系统受损不仅加剧了土地沙化、荒漠化,造成地下水位下降、湿地退化、水土流失等生态环境问题,草场退化也促进了毒杂草等有害植物入侵[29],导致高原生物多样性降低。

表2 黄河源区矿山开采损毁生态系统面积信息表Tab.2 The area of the ecosystem damaged by mining in the source area of the Yellow River

3.2 黄河干支流两岸周边矿山开发生态受损特征

黄河干支流水域是重要河流生态廊道,除黄河干支流河面外,河漫滩、堤坝以及河岸植被也是维护河流生态廊道的重要组成部分。相关研究表明,廊道效应在距离黄河10 km范围内作用最显著[30],因此,以黄河干支流两岸10 km范围评估矿业开发造成河流生态廊道生态功能受损状况。黄河源区干支流两岸10 km范围矿业开发造成森林、草地以及水体与湿地等重要生态系统损毁面积417.99 hm2、5 204.92 hm2和790.28 hm2,主要以集中连片煤矿采场、煤矸石堆和多、小、散建筑用砂采场为主。黄河干支流两岸10 km范围内多为采场,露天开采造成干支流两岸土地资源、地表覆被破坏严重,导致生境破碎化、土地沙化、荒漠化、水土流失问题加剧,水源涵养能力、生物多样性保护能力降低。同时,干支流两岸大量煤矸石堆放,易造成污染物质流入水域,导致水资源环境生态风险。由此可见,黄河干支流两岸煤矿采场、煤矸石及建筑用砂采场是造成黄河干支流两岸生态胁迫的主要影响因素。

查明黄河干支流两岸10 km范围有6处尾矿库。其中,1处位于黄河干流2 km范围内,其余5处分别位于大河坝河、曲什安河和大通河等流域周边。尾矿库中不仅含有选矿后遗留重金属,还有较多选矿试剂中残留的化学物质,是威胁黄河源区生态安全的重要隐患。查明黄河干支流两岸10 km范围煤矿、金属矿地下开采产生地表采空沉陷面积209.31 hm2,有8处地裂缝分别位于大通河和宝库河周边。采空塌陷及地裂缝分布严重影响地表径流,造成局部区域水流集聚,地表水减少,地表覆被退化,源区水源涵养能力降低,而积水下渗,则易将地表污染物带入地下水,从而导致地下水环境污染,威胁源区水资源环境健康。

3.3 重要生态功能区矿山开采生态受损特征

黄河源区范围内主要涉及2个水源涵养生态功能区,分别是三江源草原草甸湿地生态功能区和祁连山冰川与水源涵养区。

祁连山冰川与水源涵养区矿山开发损毁土地面积5 541.32 hm2,主要以煤矿露天开采造成中、高覆盖度草地损毁为主,高寒草地损毁面积占比69.59%。高寒草甸、高寒草甸沼泽湿地以及冻土是祁连山冰川与水源涵养区重要水源涵养生态要素[31]。多年冻土透水性较差,其良好的隔水作用可以提高流域融雪和降雨径流量[32],增加水源供给。冻土与高寒草甸、高寒沼泽草甸湿地之间也具有较强相关性。冻土是高寒沼泽草甸湿地发育的重要条件,而高寒草甸以及高寒沼泽草甸覆盖度也强烈影响着冻土上限[33]。煤矿集中连片露天开采产生大面积高、深采场造成原地形地貌、高寒草地、高寒沼泽草甸湿地,以及多年冻土层严重破坏甚至消失,严重损害了重要水源涵养区水源涵养生态功能。其中,以天峻县木里煤矿最为典型,木里矿区也是造成黄河源区生态受损最严重地区。木里煤矿是青海省最大的煤炭资源集中区,与江仓煤矿共同呈北西条带状展布,平均海拔4 100 m,多年平均气温-4.2 ℃,属于高原亚寒带、亚干旱气候、高原丘陵,位于祁连山冰川与水源涵养重要生态功能区。矿区原生态系统为高原典型高寒草甸湿地,有多年冻土层覆盖,生态系统极为脆弱。天峻县木里煤矿开采共造成4 300.75 hm2土地资源损毁,单个矿坑挖损面积可达405.67 hm2,深百米。大面积采坑造成区内地形地貌、高寒草甸、高寒沼泽湿地和地表植被锐减,土地荒漠化加剧[34],导致严重生态风险。多年冻土层以及含水层严重受损,不仅造成哆嗦河表层潜水被破坏,形成以采坑为中心的降落漏斗,导致矿坑积水,区域水资源环境污染,也造成地表水下渗与地下水形成贯通融区,加剧水资源疏干,致重要水源涵养生态功能区水源涵养供给和蓄水能力遭到破坏,疏勒河、布哈河和黄河重要支流大通河三河源头生态健康严重受损。同时,大量堆积的煤矸石吸收太阳辐射,易造成原热辐射平衡破坏,使多年冻土上限下降、地下冰融化,出现热融湖塘、冻胀丘现象。而由于采掘剥离过程中未提前将地表植被、表层土壤和浅土分开剥离,造成矿山生态恢复难度大,大大增加了恢复成本。

三江源草原草甸湿地生态功能区是重要水源涵养生态功能区,黄河流域水资源总量的49%来源于三江源。矿山开采造成三江源草原草甸湿地生态功能区高寒草地以及水体与湿地生态系统损毁面积1 083.31 hm2,以露天开采建筑用砂和联合开采铜矿造成区内重点保护对象高寒草地生态系统损毁为主,加剧区内生态胁迫。

3.4 国家级自然保护区矿山开采生态受损特征

国家级自然保护区是对具有代表性的自然生态系统、珍稀濒危动植物物种天然分布集中区以及特殊自然遗迹等保护对象进行统一保护保育管理区域。青海省共有7个国家级自然保护区,其中有3个保护区位于黄河源区范围,分别是三江源、大通北川河源区和循化孟达自然保护区。

循化孟达是森林生态系统和珍稀生物物种保护地,其内未监测到矿山分布。大通北川河源区是高原森林生态系统及白唇鹿(Cervus albirostris)、冬虫夏草(Cordyceps)等珍稀野生动植物保护地,核心区内未监测到矿山开采,缓冲区和实验区内分别监测到建筑用砂和长石矿废弃矿山损毁耕地和草地面积0.84 hm2和1.44 hm2,未造成重点保护森林生态系统受损。三江源是重要珍稀动物及湿地、森林、高寒草甸等生态系统保护地,矿业开发造成该区生态受损最为严重。截至2018年,监测到实验区范围内有效矿业权2处,为地下开采铜矿和矿泉水矿。铜矿位于黄河支流曲什安河5 km范围内,矿泉水矿位于黄河干流2 km范围内,严重威胁黄河源区水资源环境安全。矿业开发造成核心区、缓冲区和实验区内土地资源及其上生态系统损毁面积分别为3.76 hm2、108.32 hm2和254.90 hm2,保护区内重点保护高寒草甸生态系统损毁面积占区内矿业开发损毁土地面积的91.27%。高寒草地是孕育高寒湿地的重要植被,草地生态系统受损会加剧高寒湿地生态系统退化,导致区域水源涵养能力降低。而随高寒草地退化加剧,物种丰富度也随之降低,高寒草甸地下生物量有80%分布于表层土壤[35],因此,高寒草地生态系统受损造成高原生物量及丰富度不同程度减少。

三江源国家级自然保护区与三江源草原草甸湿地生态功能区有大面积重叠,是黄河源区非常重要的生态功能区域。矿山开发造成其重叠范围内损毁土地面积2 355.91 hm2,其中,砂金矿损毁高寒草地生态系统面积占该区域矿山损毁土地面积的86.97%。可见,砂金矿开采也是造成三江源国家级自然保护区以及水源涵养生态功能区内重要水源涵养生态系统高寒草地受损的主要原因之一。砂金矿主要位于鄂陵湖北岸一级支流柯尔咱程河谷低阶地开阔处以及河漫滩地区,造成高寒草地损毁面积2 048.93 hm2,其中有2 040.41 hm2虽已通过回填覆土、土地平整等工程治理措施修复治理为草地,但从遥感影像可明显看出,其恢复效果一般,与周围原地貌具有显著差异,未能恢复原有生态功能水平。扎陵湖、鄂陵湖等湖泊湿地是众多鸟类[36]迁徙途中重要栖息地和繁殖地,高寒草地生态系统受损导致黄河源区典型重要水源涵养生态系统高寒草甸湿地、湖泊面积减少,栖息地面积减少是威胁高原珍稀动、植物生存的重要因素。同时,湖泊周边仍有131.18 hm2未治理历史遗留废弃砂金矿,大量废渣堆挤占了80%~90%的河道[37],由于未有完善的防护措施,砂堆堆积过高,易在水流的作用下坍塌、堵塞河道,造成源区水源涵养能力减弱。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文采用高分辨率遥感监测技术手段在快速查明黄河源区矿山开发特征及分布情况基础上,对矿业开发造成黄河源区生态受损状况分析,得出如下结论:(1)矿山露天开采,尤其是煤矿、建筑用砂矿露天开采以及煤矸石等固体废弃物压占是造成源区重要水源涵养及生物多样性保护生态系统结构和功能受损、退化的主要胁迫因素。源区范围内60.40%历史遗留废弃矿山,持续威胁黄河源区生态安全及水资源环境健康。(2)矿业开发造成黄河源区森林、草地以及水体与湿地等重要水源涵养生态系统损毁面积分别为786.84 hm2、7 288.11 hm2和928.06 hm2,高寒草地生态系统受损面积占比51.60%。高寒草地生态系统受损退化不仅加剧了源区土地沙化、荒漠化、水土流失等问题,也造成源区高寒草甸湿地、冻土等重要水源涵养生态系统受损退化,导致源区水源涵养能力降低。(3)矿业开发造成黄河源区重要生态功能区域生态服务功能降低。煤矿和建筑用砂矿露天开采造成黄河干支流两岸10 km范围生态廊道效应降低。祁连山冰川与水源涵养生态功能区内煤矿集中连片开采以及三江源草原草甸湿地生态功能区内建筑用砂、铜矿开采是造成水源涵养重要生态功能区水源涵养能力降低的主要因素。矿业开发造成三江源国家级自然保护区内高寒草地重要保护生态系统受损严重,导致区内水源涵养以及高原生物多样性保护功能减弱。

4.2 讨论

高空间分辨率遥感技术在大范围尺度、长时序监测土地生态系统方面具有显著优势。本文利用遥感监测技术手段识别诊断矿业开发造成黄河源区生态受损位置及受损机理,研究成果可为黄河源区生态环境保护与矿区生态修复治理提供科学依据。然而,基于生态系统整体性、联动性特征,对矿区生态系统受损研究需依据矿业开发扰动对空间生态系统影响的多源性、持续性和复杂性,立足国土空间整体系统诊断。本文的不足之处在于仅对矿业开发造成黄河源区生态系统直接受损面积、程度以及生态受损机理进行分析诊断,未对矿业开发造成大气、土壤以及水资源环境污染、地下采空沉陷程度、速率等空间生态影响分析。因此,建议今后进一步开展专题监测,例如利用高光谱、多光谱以及微波雷达等数据对矿山环境污染、地下采空沉陷等进行长期动态监测,以更加科学、全面地诊断矿业开发生态受损状况。