新冠肺炎疫情下我国互联网医疗的供需现状及匹配分析

陈浩田 ,马先莹 ,韩春蕾 ,赵圣文 ,杨宝顺 ,单海峰 ,柳君妍 ,李 殊 ,王广成 *

(1.滨州医学院,山东 烟台 264003;2.毓璜顶医院,山东 烟台 264000)

近年来,随着互联网的快速发展,部分医院逐渐开展互联网医疗的服务业务,如预约挂号、远程医疗、电子病历等[1]。在新冠肺炎疫情影响下,互联网医疗得到进一步发展,偏远和疫情严重地区的患者可以远程诊疗,实现跨区域、跨部门间的信息共享与诊疗,从而提高了医疗机构的防控能力和诊疗能力[2]。

目前相关研究大多集中在互联网医疗供给方或需求方的研究,鲜见在新冠肺炎疫情下基于供需匹配视角的研究。如王有强等[3]基于信任理论视角研究了互联网医疗不同的服务供给模式;宫芳芳等[4]研究了新冠肺炎疫情下互联网医疗需求的可行性;孙昌赫等[5]对互联网医疗的供给型和需求型政策工具的构建和选择进行了研究。因此本文基于新冠肺炎疫情暴发后互联网医疗服务的供需现状及匹配情况进行分析,为促进互联网医疗的发展提出合理建议。

1 资料与方法

1.1 资料来源

2020年6—8月,采用方便抽样法对我国东、中、西部6个省份(山东、浙江、山西、河南、云南、贵州)的3 459名居民和80所医疗机构进行线上问卷调查。经预调查对问卷的信度和效度进行检验,居民和医疗机构调查问卷标准化后的Cronbach’s α系数分别为0.980和0.969,说明问卷具有较高的信度。居民和医疗机构调查问卷的KMO值分别为0.991和0.882,Bartlett球形检验均P<0.001,说明问卷具有较高的效度。居民调查问卷共回收3 586份,其中有效问卷3 459份,有效回收率为96.46%;医疗机构调查问卷共回收81份,其中有效问卷80份,有效回收率为98.77%。

1.2 研究方法

运用SPSS 22.0统计软件进行统计分析。利用统计图表对居民、医疗机构基本信息和使用互联网医疗平台的现状进行描述分析;利用χ2检验对互联网医疗与居民的供需匹配程度进行分析。

2 结果

2.1 基本信息

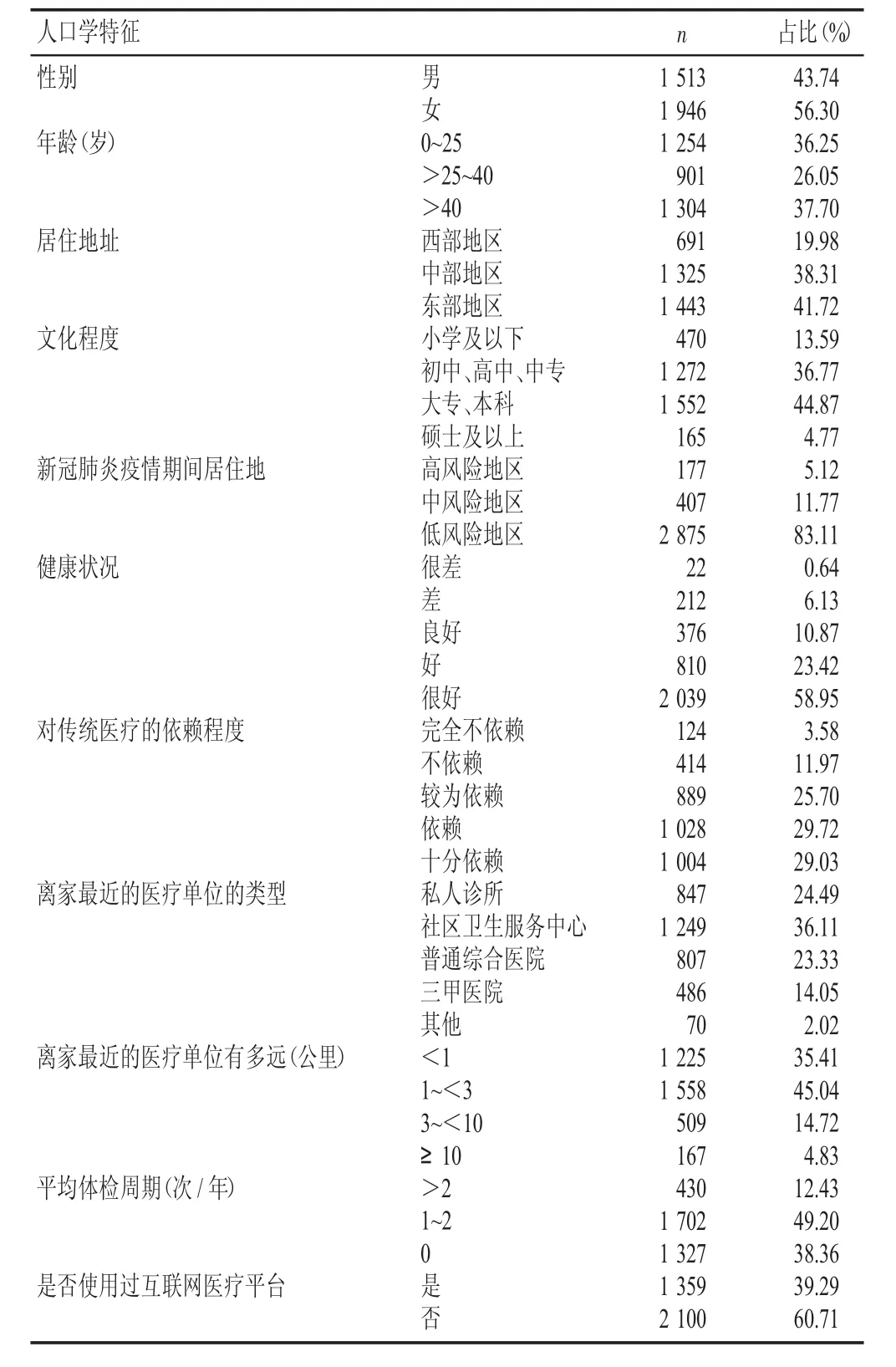

对调查人员的基本信息进行描述性统计分析,男性占43.74%,女性占56.30%;40岁以上的居民占37.70%;西、中、东部地区的居民占总调查人数的19.98%、38.31%、41.72%;文化程度主要为大专、本科,占44.87%;新冠肺炎疫情期间,83.11%的居民居住在低风险地区;39.29%的居民使用过互联网医疗平台(见表1)。

表1 居民使用互联网医疗平台基本情况

对新冠肺炎疫情下医疗机构的情况进行调查,医疗机构的地址集中在中部与东部地区,各占40.00%;所在地集中在城市,占53.75%;拥有互联网医疗平台的医疗机构有38家,占47.50%(见表2)。

表2 医疗机构使用互联网医疗基本情况

2.2 居民对互联网医疗认知情况分析

新冠肺炎疫情期间,一直使用互联网医疗平台的居民原本有615人,在此基础上,新增598人。总的来说,居民对于互联网医疗的需求逐渐增加;当前居民认为互联网医疗平台还需改进的地方为加强监管、避免重复建设(59.60%),增加更实用的功能(56.00%),提高服务质量(47.68%),增加受益人群(47.09%)及改进支付方式(20.31%)。

2.3 医疗机构互联网医疗平台的建设和改进情况分析

据调查,疫情期间,已开设互联网医疗平台的医疗机构共38家,准备增设互联网医疗平台的医疗机构有33家,占41.25%;整体看来,互联网医疗平台的数量在逐渐增加;互联网医疗平台还需改进的地方为增加受益人群(84.21%)、提高服务质量(73.68%)、增加更实用的功能(68.42%),除此之外,还应加强隐私保护。

2.4 互联网医疗的供需匹配分析

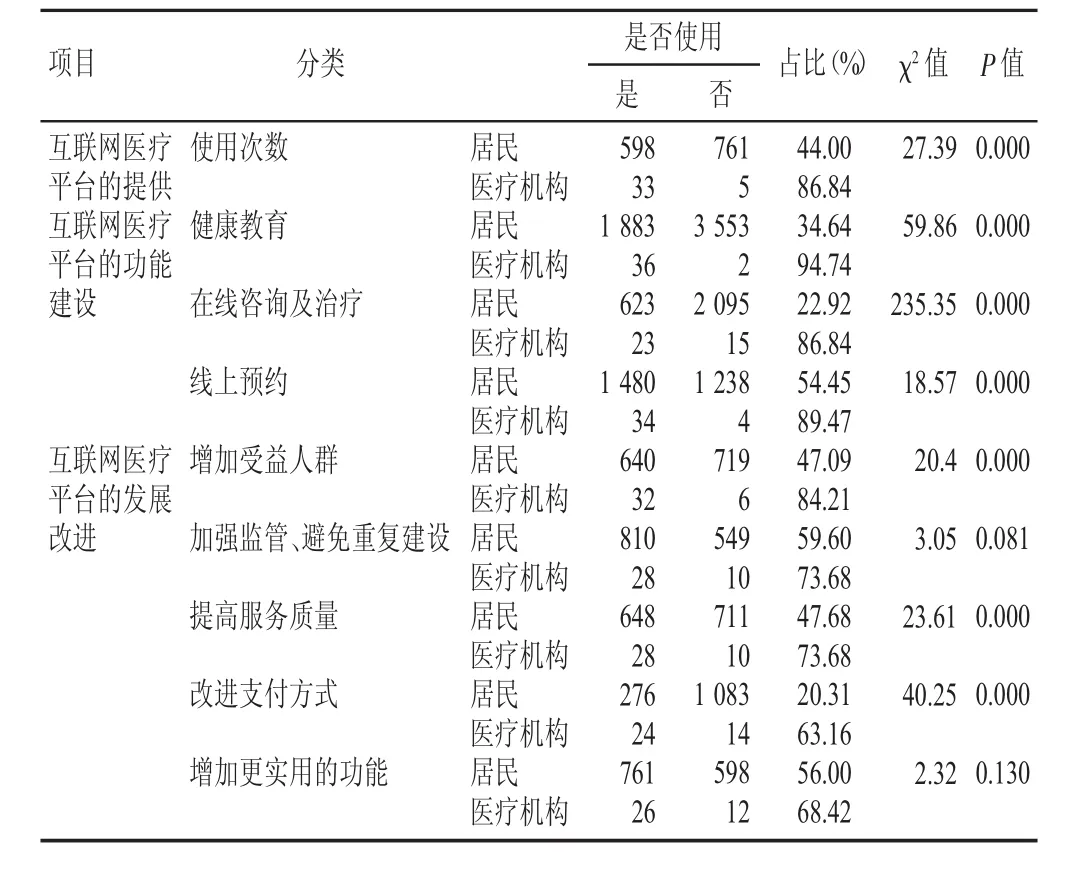

对新冠肺炎疫情期间的互联网医疗供需匹配情况进行分析,互联网医疗平台的提供、功能建设、发展改进3方面的供需匹配调查结果见表3。

表3 互联网医疗供需匹配调查结果

在互联网医疗平台的提供方面,居民对互联网医疗的需求和互联网医疗平台的供给间有显著性差异(P<0.001),互联网医疗的供给大于居民的需求。在互联网医疗平台的功能建设方面,居民对于健康教育、在线咨询及治疗、线上预约的需求和互联网医疗平台功能的供给间有显著性差异(P<0.001),互联网医疗的供给大于居民的需求。在互联网医疗平台的发展改进方面,居民对加强监管、避免重复建设和增加更实用的功能的需求与互联网医疗供给间无显著性差异(P>0.05);居民对增加受益人群、提高服务质量、改进支付方式的需求和互联网医疗的供给间有显著性差异(P<0.001),互联网医疗的供给大于居民的需求。

3 讨论

3.1 互联网医疗的需求现状分析

3.1.1 对互联网医疗平台的需求度较高 随着互联网的发展普及,互联网医疗平台的便利和优势不断显现。目前,新冠肺炎疫情防控常态化,互联网医疗平台更是发挥了快捷便利的优势。既能满足疫情防控要求,又具有功能多元化、操作方式简便化等特点,使居民对互联网医疗平台的需求不断增加。

3.1.2 使用互联网医疗平台的人数不断增加 新冠肺炎疫情下,相比传统医疗模式,互联网医疗平台成为更加安全、更加优质的选择。距离医疗机构较远、病情较轻的居民更加倾向选择使用互联网医疗平台,因此,互联网医疗平台使用的人数不断增加。

3.1.3 互联网医疗的使用差异化明显 互联网医疗的使用在年龄、居住地址、文化程度等方面存在明显差异。年龄越大,其使用互联网医疗平台的几率越小;相比村镇,城市地区的居民使用互联网医疗平台的几率更大;文化程度越高,使用互联网医疗平台的几率越大;在新冠肺炎疫情下,疫情风险越高的地区,居民使用互联网医疗平台的几率越大。

3.2 互联网医疗的供给现状分析

3.2.1 互联网医疗平台数量逐渐增加 调查的80家医疗机构中,拥有互联网医疗平台的有38家,占47.50%,准备增设互联网医疗平台的医疗机构有33家,占41.25%。在新冠肺炎疫情防控背景下,互联网医疗平台的建立及发展成为解决居民生活问题的有效途径。

3.2.2 互联网医疗平台的使用次数不断增加 78.90%的医疗机构认为在新冠肺炎疫情期间互联网医疗平台发挥了巨大作用。86.80%的互联网医疗平台的使用次数有所增加,合理且有效地解决了居民的一般就医需求,从中发挥了巨大作用。

3.2.3 互联网医疗平台发展中产生的问题 互联网医疗的发展受经济、文化程度、信息保护、功能实用性等多方面限制。受经济水平与文化程度的影响,部分居民不会使用互联网医疗平台,对传统医疗模式的依赖度较高。此外,线上平台容易造成信息泄露,成为一部分居民对线上平台不信任的重要原因;同时开发更实用的功能也成为互联网医疗平台促进自身发展的重要举措。

3.3 互联网医疗供需错位的现状分析

3.3.1 互联网医疗平台的建设管理尚存在不足 互联网医疗平台使用的供给大于需求。某些地区可能不适应互联网医疗平台,就会造成医疗机构互联网医疗资源的浪费,要根据实际情况进行互联网医疗平台建设。随着互联网的不断发展,互联网医疗平台的便利优势不断显现,互联网医疗平台必然会进一步发展,但这样也造成了大部分互联网医疗资源浪费,因此在互联网医疗平台的建设管理和使用分配这方面应引起我们重视。

3.3.2 互联网医疗功能的供需存在分歧 新冠肺炎疫情下,医疗机构对远程医疗的需求增加,因此,要大力发展互联网医疗平台。在健康教育、医疗信息查询功能方面,供给远大于需求;从在线咨询及治疗这方面来看,居民对互联网医疗平台还是心存疑虑,仍然倾向于传统医疗的面对面诊断治疗;线上预约这一功能可能受居民文化程度和年龄的影响。医疗机构为了有效防控疫情,部分医疗机构可能临时建设了这一功能,短时间内造成了供给率高这一现象,之后医疗机构应根据实际需求适当增加或减少线上预约功能的开放,避免重复建设的现象。

4 建议

4.1 中老年人要提高对互联网医疗的认知

疫情之下,医院及其周边成为高风险地区,陪同就医的需求量大幅度减少,在线问诊需求增加,但是大部分中老年人对互联网医疗了解和认识有限,因此随着互联网医疗的普及和疫情常态化防控,应主动去学习使用互联网医疗[6]。同时,居民要转变对互联网医疗的态度,认识到互联网医疗的方便、快捷和实用,对病情较轻且距离医疗机构较远的居民来说互联网医疗平台无疑是最优的选择;处于疫情高风险地区的居民,使用互联网医疗既有利于疫情防控又可进行诊疗。

4.2 对偏远和落后地区加大资金投入力度,重视平台的监管与用户的隐私保护

互联网医疗平台的建立和维护需要资金与技术支持,众多医疗机构仍然存在用户数量不足、资金与技术支持不到位的问题,这成为制约互联网医疗发展的重要因素。因此,政府应建立起自我主导的资金投入机制[7-8],根据地方经济发展的不同情况给予不同程度补贴,进而促进互联网医疗的发展[9-10]。居民对互联网医疗的使用仍然心存疑虑,因此加强立法对规范行为和保护用户隐私具有重要意义,要制定互联网医疗平台严格准入机制,从根源上确保互联网医疗的安全性、可靠性[6,11-12]。

4.3 医疗机构加大互联网医疗宣传力度

部分居民对互联网医疗心存疑虑,认为线上问诊可信度低,导致居民需求率低。医疗机构可以加大互联网医疗宣传力度,扩大功能适用范围,简化操作流程,使受益人群增加[6,13]。引进高水平专家坐诊,利用互联网优势进行跨地域的诊疗,进一步满足居民需求,缓解看病难问题[11,14]。进一步放宽互联网诊疗范围[15],并且将那些符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围,完善支付方式,解决患者的后顾之忧。针对居民对传统医疗的依赖,可以采用线上与传统医疗相结合的模式[16-17],促进医疗信息查询功能建设及在线咨询及治疗的需求增长。

4.4 调整互联网医疗平台功能的开放时段

医疗机构可以适当调整医疗信息查询、在线咨询及治疗等功能的开放时段,防止供需匹配差距过大而造成医疗资源浪费。另外,医疗机构要切实提高互联网医疗的服务质量,如建立满意度回访制、态度打分机制;政府出台政策将互联网医疗医保等问题落实,增设多元化支付方式,进一步满足居民需求,促进互联网医疗的发展。